Illustration 1. Paysage du vignoble jurassien

Source : photo de l’auteur.

L’œnotourisme est un tourisme culturel qui se déguste. Lui donner du sens et des contenus, à l’échelle de quelque vignoble que ce soit, demande la mise en œuvre d’une démarche qui consiste d’abord à reconnaître ses patrimoines œnoculturels, aujourd’hui largement oubliés ou méconnus ; ensuite, à les valoriser par des mises en récits et la création d’offres touristiques.

Cette démarche a pour effet naturel de faire ressortir pour chaque vignoble sa dynamique géohistorique unique et ses traits de caractère culturels originaux. Chaque vignoble est en effet un « être géographique », « une personne » - expressions que le géographe Paul Vidal de La Blache et l’historien Jules Michelet appliquaient à la France.

Cette narration originale de l’ADN de chaque vignoble a pour avantage, puisque l’on veut conquérir de nouvelles clientèles touristiques, de s’adresser à tout le monde, et pas seulement au connaisseur et à l’amateur de vin, à ceux qui maîtrisent les connaissances œnologiques.

Par exemple, le département du Gard affirmera cinq vignobles aux personnalités très différentes : celui des Côtes-du-Rhône gardoises ancré sur la rive droite méridionale du Rhône ; celui du stratégique promontoire d’Uzès ; celui du rebelle vignoble du piémont cévenol et de ses vallées ; celui de la Costière qui a lié sa fortune à celle de Saint-Gilles, de Beaucaire et de Nîmes ; celui du Vidourle, d’Aigues-Mortes et des sables de Camargue.

Les territoires du tourisme œnogastronomique révèlent ainsi des atouts clés pour leur réussite touristique et leur développement économique : des positionnements clairs et lisibles, des récits attractifs qui offrent des opportunités de prestations locales authentiques, et des moyens de faire comprendre et mémoriser des histoires et des héritages différents.

Cette courte présentation repose sur des travaux que j’effectue depuis dix ans pour des territoires de vignobles, les commanditaires étant des comités départementaux du tourisme, des appellations, des métropoles, des régions. Citons par exemple le Jura, les Coteaux du Lyonnais, Montpellier, l’Yonne et l’ensemble des destinations Vignobles & Découvertes de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, soit une vingtaine de destinations.

Ces travaux reposent sur l’idée qu’il faut s’offrir une autre vision de chaque vignoble :

- à des fins de tourisme (vision territoire), de tourisme culturel (patrimoines œnoculturels) ;

- dans l’esprit du marketing et du branding territorial ;

- au-delà du registre œnologique et festif ;

- pour créer une offre pour une clientèle plus large que celle des œnophiles et des visiteurs épicuriens et festifs.

S’offrir une autre vision de chaque vignoble passe par trois premières étapes :

- Remettre en lumière les patrimoines culturels locaux de la vigne et du vin pour raconter (y compris aux vignerons)

- Faire comprendre la dynamique géohistorique

- Révéler la personnalité du vignoble

Illustration 2. Statuette de Sucellos, dieu gaulois du vin

Source : Musée archéologique de Dijon. Cliché de l’auteur.

Remettre en lumière les patrimoines culturels locaux de la vigne et du vin

J’ai commencé à travailler sur l’aspect « Inventaire » des patrimoines vitivinicoles matériels et immatériels en 2007. Si leurs richesses sont innombrables, elles ne sont pas immédiatement accessibles. Pourtant, il y a là une source de narrations et d’idées de prestations, d’expériences œnotouristiques – y compris pour des petits vignobles, des vignobles moins connus, des villes viticoles.

Dans Enrichissement (2017), les sociologues Luc Boltanski et Arnaud Esquerre traitent d’un nouvel âge, celui de l’économie de l’enrichissement. Elle repose sur l’exploitation du passé avec une démarche de patrimonialisation, de valorisation et de marchandisation.

Ses champs d’action privilégiés ? Les arts plastiques, la culture, le commerce d’objets anciens, la création de fondations et de musées, l’industrie du luxe, le tourisme.

Patrimonialisation, valorisation et marchandisation, voilà ce que doivent être les étapes créatrices de l’œnotourisme culturel.

Qui connaît par exemple ce dessin ? (illustration 3)

Illustration 3. Henri de Toulouse-Lautrec, « Submersion », Frontispice d’une série de 75 dessins à l’encre sur papier datés de 1881

Autour de la machine à irrigation, tous les protagonistes de la submersion : le « bailleur de fonds » (oncle de Lautrec) ; l’« hydraulique roi de l’inondation » ; les ingénieurs et ouvriers ( « Mécanique », « Géométrique » et « Maçonnique »).

Source : http://www.topfferiana.fr/2016/06/submersion-par-toulouse-lautrec/.

C’est l'un des soixante-dix-sept dessins réalisés par Toulouse-Lautrec en 1881, à l'âge de 17 ans, sur la submersion des vignes de la région de Narbonne. À nous d’imaginer la manière dont ces œuvres pourraient enrichir l’offre touristique et œnoculturelle de ce vignoble.

Faire comprendre la dynamique géohistorique du vignoble

L’analyse de la dynamique géohistorique s’attache à la compréhension du vignoble : pourquoi il est là, encore là. Elle passe par l’analyse des cartes, largement méconnues aujourd’hui comme en témoigne la difficulté à se procurer - y compris sur internet - les cartes hydrographiques si utiles à l’analyse de la géographie viticole.

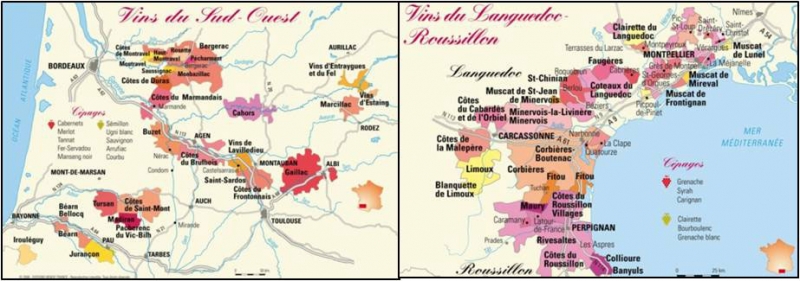

Prenons l’exemple de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en observant les cartes éditées par Benoît France (Illustration 4)

Illustration 4. Carte des vignobles du sud-ouest et du Languedoc-Roussillon

Source : Le Grand Atlas des vignobles de France, éditions Benoît France.

Voyons comme de part et d’autre du seuil de Naurouze (la ligne de partage des eaux entre Méditerranée et Atlantique), ou tout aussi bien de la ligne culinaire qui sépare l’huile d’olive de la graisse d’oie, ou du resserrement entre Massif central et Pyrénées se dessinent deux ensembles différents d’organisation de vignobles : l’éventail atlantique de rivières et de fleuves ouvrant sur les marchés historiques hollandais (par l’Adour) et anglais (par la Garonne) ; l’amphithéâtre méditerranéen, colonies grecques et romaines, où se distinguent les vignobles de piémont (Cévennes), les vignobles littoraux (étang de Thau), les vignobles rhodaniens (Côtes du Rhône gardoises) et ceux de la voie Régordane, de Saint-Gilles et de Beaucaire (Costières de Nîmes).

À nous de détailler cette approche, et de faire comprendre que Gaillac, Limoux, les Terrasses du Larzac ne se distinguent pas seulement par leurs vins mais par leurs énergies.

Révéler la personnalité du vignoble

La personnalité du vignoble, son ADN est révélé par ses patrimoines et sa dynamique géohistorique.

Ici aussi, relisons le Tableau de la géographie de la France de Paul Vidal de la Blache, paru en 1903.

« Une individualité géographique ne résulte pas de simples considérations de géologie et de climat. Ce n'est pas une chose donnée d'avance par la nature.

Il faut partir de cette idée qu'une contrée est un réservoir où dorment les énergies dont la nature a déposé le germe, mais dont l'emploi dépend de l'homme. C'est lui qui, en la pliant à son usage, met en lumière son individualité. Il établit une connexion entre les traits épars ; aux effets incohérents de circonstances locales, il substitue un concours systématique de forces. C'est alors qu'une contrée se précise et se différencie. »

Cette approche permet par exemple de donner au vignoble du Jura six traits de caractère qui serviront à sa communication et à la cohérence de ses prestations œnotouristiques.

Illustrations 5 et 6. visuels de communication des Vins du Jura

Source : https://www.jura-vins.com/.

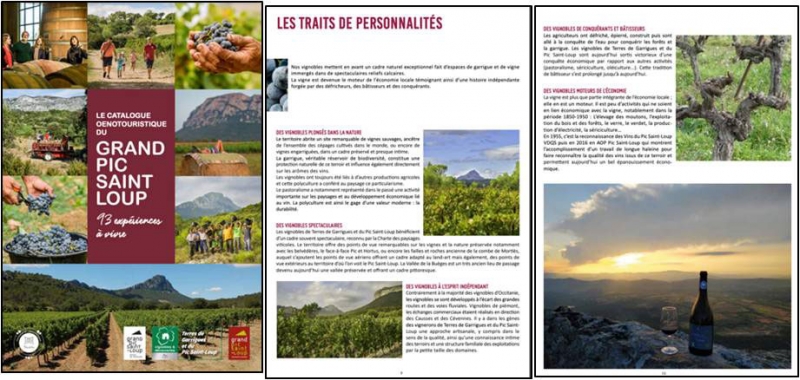

Il en est de même pour le vignoble du Grand Pic Saint-Loup.

Illustration 7. Visuels de communication de la Communauté de Communes Grand Pic Saint-Loup

Source : https://grandpicsaintloup.fr/.

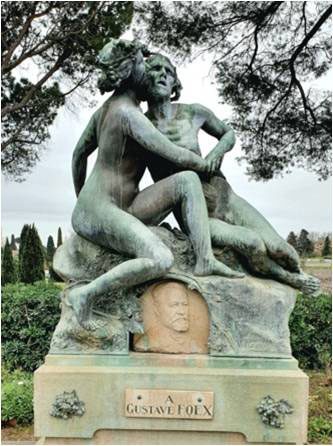

Et une étude récente montre la pertinence pour une ville comme Montpellier qui, bien que dépourvue de vigne intra-muros, se prouve aujourd’hui être une capitale du vin, et plus précisément, depuis plus de mille ans, être la capitale des savoirs du vin, qu’il s’agisse de viticulture, d’ampélographie, de luttes contre les maladies, des recherches pour la viticulture de demain. Montpellier s’est affirmé comme lieu de synergies enseignement-recherche-agriculture viticole, comme lieu de publications et de congrès. N’est-ce pas là que s’est joué et gagné le combat du vignoble mondial contre le phylloxéra ?

Illustration 8. La vigne française sauvée par la vigne américaine, 1911

Sculpture de Jacques Villeneuve en l'honneur de Gustave Foëx, campus de Montpellier SupAgro.

Source : cliché de l’auteur.

En conclusion

On le voit, toutes les ressources de l’œnotourisme culturel du vignoble sont réunies pour le développement du territoire.

Les patrimoines culturels locaux de la vigne et du vin, la compréhension de la dynamique, du pourquoi et du comment de l’existence du territoire de vignes, doivent servir à dessiner et raconter la personnalité du vignoble, sa marque territoriale, son positionnement.

Ils fournissent aussi des arguments et des scénarios d’expériences œnotouristiques originales et authentiques, à l’opposé des propositions de l’œnotourisme actuel, tourisme certes neuf mais déjà menacé par les ritournelles de la banalité.