Introduzione

Percorrendo la Valtellina seguendo il letto dell’Adda, lungo la strada provinciale di fondovalle che dalle sponde del Lario conduce al passo dello Stelvio, una volta attraversato l’abitato di Morbegno, lo sguardo del visitatore viene attratto inevitabilmente alla propria sinistra, dalla costiera dei “cech” come la chiamano gli abitanti di queste parti, un arduo versante montano ricamato da una interminabile sequenza di intricati muretti a secco, atti a sostenere, inframezzati da speroni di roccia, una complessa trama di terrazze artificiali, sulle quali si adagiano superbi vigneti a godersi il sole generoso della valle. Se poi l’occhio dell’osservatore torna a spaziare anche alla propria destra, ravviserà una parete montana del tutto differente: umbratile, ricoperta di boschi di castagno alle quote inferiori, sovrastata da foreste di aghifoglie e infine spoglia fino alle vette spesso imbiancate durante il periodo invernale. Un simile panorama, composto da un accidentato giardino mediterraneo strappato a viva forza dagli uomini alla roccia, fronteggiato, sulla sponda opposta, da un ambiente dotato delle sembianze classiche di una vallata alpina, accompagnerà il visitatore per altri sessanta chilometri, oltre Tirano, fin dove la valle piega verso nord-est e sale di quota perdendo quelle caratteristiche climatiche decisive per l’impianto della vite sui versanti favorevolmente esposti all’irraggiamento solare, costituendo un paesaggio pressoché unico all’interno della regione alpina per espansione areale e continuità territoriale del terrazzamento viticolo.

L’originalità della Valtellina e della sua viticultura emerge da un contesto ambientale climaticamente propizio nel quale l’opera dell’uomo ha dato corpo a un plurisecolare processo di modellazione artificiale del territorio rurale che permettesse l’impianto delle viti su dei versanti altrimenti troppo ripidi e rocciosi per essere messi a coltura. L’immagine odierna della grande costiera terrazzata, ricoperta da circa 1.000 ettari di vigneti1, benché in alcune sue parti sia stata aggredita e deturpata dalla crescita tentacolare delle realtà urbane di fondovalle e, talvolta, riconquistata dall’avanzare del bosco, con maggior frequenza nei punti meno accessibili e nei margini superiori, offre ancora sorpresa e meraviglia in chi si sofferma ad osservare le ardite soluzioni costruttive, l’estensione delle opere murarie stimabili in oltre 2.500 km di sviluppo lineare, l’amenità del paesaggio viticolo nel suo complesso. Peraltro, quanto visibile attualmente, rappresenta solo una porzione, circa un sesto, dell’enorme espansione che raggiunse la superficie viticola nel corso della storia della Valtellina e che, non più di un secolo fa, ancora dominava la valle.

La viticultura valtellinese ha storicamente fondato le sue fortune sulla qualità delle sue produzioni vinicole, particolarmente ricercate dai vicini delle vallate attigue d’oltralpe Svizzeri, Grigioni, Tirolesi, stanziati in aree che non permettevano la produzione di vini rossi così vigorosi. La Valtellina, al contrario, offriva un prodotto dalle peculiarità uniche, tale da renderlo non solo una bevanda dal sapore decisamente gradevole e apprezzato da molti, ma anche un prodotto adatto all’esportazione. Il forte irraggiamento solare e il clima caldo, determinati dalla favorevole esposizione della valle, donano attributi tipicamente mediterranei alle uve e il vino che vi si produce possiede alta gradazione alcolica, corpo robusto, acidità fissa sensibilmente più elevata rispetto alla media dei concorrenti delle località vicine; qualità che garantiscono al prodotto valtellinese una rilevante resistenza all’invecchiamento, non pregiudicata neppure dai trasporti oltre i passi alpini2. La fama acquisita nel tempo dai vini valtellinesi risultò in grado di alimentare una ingente domanda dall’estero: il vino prodotto nella valle trovava nell’area elvetica il suo mercato di elezione, ma stipato tra le merci dei mercanti stranieri oltrepassava le Alpi e raggiungeva la Baviera e la Boemia3.

L’organizzazione del territorio in terrazze si configura come uno sforzo verso la specializzazione della coltivazione, che però, dato gli enormi costi economici (e dell’enorme fatica fisica) che comportava, poteva aver luogo solo in presenza di una forte domanda dall’esterno, stabile nel tempo, che garantisse il rientro dell’investimento finanziario. L’espansione del mercato dei vini valtellinesi, già florido nel XV secolo, quando i carri carichi di barili si dirigevano sia oltre i passi alpini a nord sia verso il Ducato di Milano a sud, presenta un notevole incremento nel XVI secolo con l’inizio della colonizzazione delle Leghe Grigie. La crescita quantitativa e qualitativa del vino valtellinese coincide con il potenziamento del commercio del vino verso i Grigioni, regione dalla quale provenivano massicce richieste che incoraggiarono la propagazione della viticoltura in valle e la nascita del paesaggio terrazzato come lo conosciamo attualmente. I mercati transalpini, dal momento del passaggio amministrativo della Valtellina dal Ducato di Milano ai Grigioni, hanno assorbito mediamente il 60% della produzione enologica annua4, facendo del vino il principale, se non l’unico, prodotto di esportazione della valle. La produzione di vino in Valtellina si è dunque storicamente orientata maggiormente al mercato che all’autoconsumo e, l’espansione stessa della viticoltura nella valle, persino eccessiva in alcuni momenti storici, deve molto alla vantaggiosa posizione geografica, posta lungo i grandi assi di comunicazione tra il Nord e il Sud dell’Europa, e alla vicinanza a mercati pressoché sprovvisti di terreni da adibire a vigneto.

L’evoluzione storica del paesaggio terrazzato

L’intervento dell’uomo atto a permettere lo sviluppo della viticoltura è stato imponente: il versante retico compreso tra i comuni di Morbegno e Grosio, è stato pressoché integralmente terrazzato in tutta la sua lunghezza, dal fondovalle fino agli 800-900 metri sul livello del mare, in qualche caso anche oltre come nelle frazione Baruffini sopra Tirano5. Tale processo ha modificato profondamente lo stato originario della montagna, ricreandone, con le terrazze di muretti a secco, gli equilibri ecologici e la percezione visiva del paesaggio. Un lavoro di simili proporzioni è comprensibile solo ricostruendo le tappe del processo di costruzione e la rilevanza che progressivamente assunse, durante l’epoca moderna e fino a un passato molto recente, il commercio del vino per le sorti dell’intera valle, anche per quella vasta porzione che il vino non lo poteva produrre, ma che approfittava dell’indotto che si generava: dalla fornitura delle botti e della palatura di sostegno alle viti in legno di castagno tagliato sulla sponda orobica6, alle organizzazioni per i trasporti, dalla riscossione dei dazi di transito alla possibilità di approvvigionarsi di quanto non si produceva nella valle, gli utensili, il vestiario, i cereali e il sale che i mercanti esteri offrivano in cambio del vino7.

Poco dopo l’ingresso della Valtellina nella Repubblica delle Tre Leghe (1512), secondo l’estimo voluto dai nuovi dominanti8, i terreni vitati della valle ammontavano già a circa 3.500 ettari, una superficie approssimativamente tre volte superiore all’attuale, che produceva mediamente 100.000 ettolitri di vino annui, di cui oltre la metà destinati all’esportazione: circa 50.000 hl verso i cantoni delle Leghe Grigie, altri 10.000-12.000 verso il Tirolo9. La richiesta del prodotto continuò a crescere lungo tutto il periodo della cattività Grigione, sollecitando l’impianto di sempre nuovi terreni a vite, giungendo, verso la fine del Settecento, ad interessare una superficie oscillante tra i 5.000 e i 6.000 ettari, per la produzione di quasi 200.000 ettolitri di vino annui. È verosimile, che la maggior parte delle opere di terrazzamento siano state effettuate principalmente durante il XVII e XVIII secolo, quando le dimensioni dell’area vitata divengono davvero ciclopiche occupando anche alcune conoidi favorevolmente esposte del versante orobico, i settori meno idonei e le quote più elevate della costa retica. Le richieste di vino dall’esterno spingevano i viticoltori a impiantare vigneti anche in zone non particolarmente adatte alla vite, nel tentativo di produrre il più possibile anche a detrimento della qualità, destinando i vini più pregiati all’esportazione e quelli più deboli all’consumo locale. Prendevano la via dei monti i vini migliori, mentre la parte destinata all’autoconsumo contadino era quasi sempre prodotta nei terreni meno virtuosi e con uve minori - Bottagera, Schiava, Paganone – rispetto alla rinomata Chiavennasca appartenente alla famiglia del Nebbiolo10. I vigneti assumono in questo periodo un ruolo centrale nell’immagine del paesaggio, divenendo un simbolo della Valtellina. Si stima che nel XVIII secolo, il settore vitivinicolo occupasse ormai, a tempo totale o parziale, almeno la metà della popolazione attiva, e una quota indiscutibilmente più ampia se si tiene conto dell’indotto generato dal commercio e dal trasporto.

Nel corso del Settecento furono adottate, dalle autorità locali, persino delle disposizioni tese a limitare la coltivazione della vite, consci che aumentare a dismisura i terreni vitati potesse avere conseguenze negative per l’economia della valle: l’eccessiva espansione della viticoltura, a spese di aree maggiormente adatte all’allevamento e ad altre coltivazioni, costringeva a rivolgersi al mercato estero per il rifornimento di generi indispensabili, come i cereali, rendendo fragile il sistema economico, sempre più dipendente dall’esterno e dal buon esito delle vendemmie11.

Nemmeno la fine della colonizzazione Grigione nel 1797 e il conseguente ingresso della Valtellina prima nella Repubblica Cisalpina napoleonica e poi nel Regno Lombardo Veneto, dipendente dall’Impero austriaco, hanno costituito un fattore recessivo per la viticoltura, che presto ha sostituito i vecchi acquirenti svizzeri (in ogni caso non del tutto abbandonati) allargando le sue quote di traffico in altri mercati, nel Tirolo e in Austria prevalentemente, e ottenendo l’accesso libero da dazi doganali all’agognato mercato Lombardo fino ad allora precluso dai vecchi dominanti. L’estensione dei terrazzamenti a scopo viticolo non conosce soste almeno fino alla metà del XIX secolo: risalgono, plausibilmente, alla prima metà dell’Ottocento sia la scomparsa di diversi castagneti alle falde delle Prealpi Orobie per far posto alla vite, sia la salita dei terrazzi oltre gli 800 metri di quota12. Complessivamente le principali direzioni di traffico continuarono ad essere indirizzate verso nord-est almeno fino alla nascita del nuovo Regno d’Italia nel 1861, quando il rafforzamento delle barriere doganali con l’estero, seguito al processo unificativo italiano, privarono di fatto la Valtellina del suo mercato tradizionale, ponendo seri problemi alla viticoltura della valle. La necessità di rivolgersi al mercato vinicolo italiano risultò, infatti, molto gravosa per i viticoltori valtellinesi che, sulle aspre pareti del versante retico, producevano un vino dai costi e dalle difficoltà di produzione infinitamente più elevate rispetto ai rivali piemontesi, romagnoli e toscani, già presenti con le loro quote di mercato nell’Italia centro-settentrionale pre-unitaria.

L’arrivo delle malattie crittogamiche, a metà secolo, inflisse un ulteriore durissimo colpo al comparto vitivinicolo della valle, dalla quale si riprese lentamente e con la perdita di diversi vigneti, mai più reimpiantati. L’oidio, tra il 1849 e il 1859, annullò per un decennio quasi totalmente la produzione di vino con esiti pesantissimi per l’economia dell’area. La produzione vinaria si ridusse fino al 96% e numerose parcelle vitate furono abbandonate o seminate a grano saraceno o segale13.

Tuttavia, nella rilevazione del 1884, le superfici a vigneto impegnavano ancora 6.500 ettari di terreno14, circa 500 ettari in più che nelle stime settecentesche. Nell’ultimo quarto del XIX secolo si verifica però una congiuntura nettamente sfavorevole per il settore enologico della valle15. L’apertura del traforo ferroviario del Gottardo (1882), lascia la Valtellina isolata dalla ferrovie ed esclusa dai principali passaggi di transito dall’Italia verso la Svizzera che per secoli avevano seguito le vie dello Spluga e del Bernina, sancendo una marginalità rispetto ai principali assi di comunicazione che perdura tuttora16. Il nuovo traforo estraniò la valle dal tradizionale mercato della Svizzera interna, che con il nuovo valico ferroviario, risultava facilitata nel rivolgersi ad altre zone di produzione. Mentre, sul finire del secolo, quando ancora la Valtellina non si era ripresa completamente dai guasti provocati dal precedente morbo, l’arrivo della fillossera e della peronospora dal continente americano, obbliga i viticoltori a sostituire le viti europee con barbatelle americane, resistenti all’insetto e al batterio, su cui innestare le varietà tradizionali17. Tutto ciò condusse a una inevitabile contrazione della richiesta e al notevole deprezzamento del vino valtellinese. La condizione contadina si tinse di estrema miseria, costringendo molti all’emigrazione18 e al conseguente abbandono delle vigne e delle terrazze che tanto sudore e investimenti erano costate.

L’abbandono di fine Ottocento non si rivelò però definitivo. Al termine della prima guerra mondiale si verificò un’importante ripresa della domanda. Non si costruirono nuovi terrazzamenti, ma si provvide a ricostituire i vigneti rovinati a causa della fillossera, poiché, dopo il grande sviluppo ottocentesco, tutta la superficie a vocazione viticola disponibile era già stata utilizzata. Al catasto agrario della provincia di Sondrio del 1929 risultarono registrati oltre 4.000 ettari di terreni vitati. La ripresa fu effimera: svanì con la seconda guerra mondiale, ma ebbe come risultato l’attestarsi della viticoltura in posizioni prossime alla sua massima estensione in senso assoluto ancora nel primo ventennio del Novecento, come spesso è documentato dalle fotografie dell’epoca, nelle quali i fianchi montani sovrastanti gli abitati maggiori (Sondrio, Tirano, Teglio) risultano ancora intensamente coltivati fino a quote ora ricoperti da boschi.

Nel secondo dopoguerra si avvia la grande contrazione del paesaggio terrazzato. L’Italia vive il suo boom industriale legato alla ricostruzione e molti valtellinesi lasciano definitivamente i loro vigneti per trasferirsi nelle città della pianura o nelle nascenti industrie del fondovalle. Alcune superfici vitate vengono convertite in colture diverse, mentre altre sono definitivamente abbandonate e lasciate all’incolto e al rimboschimento19. Il 1° Censimento generale dell’Agricoltura, svolto nel 1961, riconosce ancora 3.000 ettari di suoli vitati, ma trenta anni dopo, nel 1990, all’epoca del 4° Censimento, non ne erano rimasti che 1.700. Il calo, peraltro, è proseguito nei decenni successivi, scandito dalle rilevazioni decennali: poco più di 1.100 ettari nel 2000, intorno ai 1.000 nel 201020.

L’abbandono del paesaggio viticolo terrazzato, oltre che costituire una grave perdita del grande patrimonio storico-culturale, prospetta nuove forti criticità nella gestione del territorio. Il rimboschimento di aree anteriormente antropizzate, come i terrazzamenti valtellinesi in quota ora abbandonati, presenta notevoli fattori di rischio per il territorio, maggiormente esposto al pericolo di guasti idrogeologici rispetto a terreni mai utilizzati dall’uomo e da sempre incolti. La fascia gradonata, anche se dismessa dall’attività produttiva, necessiterebbe di una costante manutenzione per evitare il degrado prodotto dalle intemperie e dallo scorrere del tempo sui muri a secco e sul minuzioso sistema di scolo delle acque meteoriche, di cui, le terrazze, sono state dotate in fase di costruzione. Senza le necessarie opere di pulizia e cura dei viticoltori, la struttura interna delle terrazze si ostruisce con erbe selvatiche, fogliame, ghiaie e altri materiali di caduta, impedendo il rilascio delle acque da parte dei terreni e moltiplicando, in tale maniera, la possibilità di eventi franosi. È auspicabile, pertanto, il recupero e il riutilizzo produttivo di tali aree nel prossimo futuro, magari attraverso l’inserimento delle stesse, in specifici programmi di tutela e salvaguardia dell’ambiente agrario tradizionale.

La struttura della proprietà degli spazi viticoli

Tra il XVI e il XVIII secolo, gli spazi della viticoltura raddoppiano, al ritmo di circa un migliaio di nuovi ettari ogni cento anni. Uno sviluppo permesso solamente da uno straordinario lavoro preliminare di sistemazione in terrazze del suolo montano, accollatosi interamente dai contadini locali, in virtù di un contratto di locazione enfiteutico, il livello, a carattere ereditario21. Il contratto di locazione prevedeva il pagamento di un canone, la cui entità era fissata in anticipo, non modificabile unilateralmente dal proprietario e svincolato dalla produzione. Durante la sua gestione, il livellario aveva il diritto di apportare eventuali miglioramenti al fondo, ma non di cambiare le colture. Per i contadini livellari, la possibilità di veder gratificati economicamente i propri sforzi e l’opportunità di lasciare in eredità il contratto ai propri discendenti, senza la modifica del fitto, costituivano un forte incentivo all’aumento della produzione e legavano gli affittuari alla “loro” terra, avvicinandoli molto alla condizione o almeno alla sensazione di essere padroni della terra che coltivavano. Il concedente, solitamente appartenente all’élite aristocratica della valle o dei dominanti Grigioni, rimaneva in pratica titolare solamente dell’affitto e del riconoscimento giuridico formale del titolo di proprietà.

La diffusione massiccia del contratto di livello in Valtellina avviene a partire dal secolo XV, di pari passo con la grande espansione della viticoltura sui suoli retici22. Lo strumento del livello permetteva, infatti, di allargare l’area vitata, colonizzando nuove porzioni del versante non sfruttate in precedenza: i proprietari mettevano a locazione i terreni più poveri e meno facili da raggiungere, in cambio di un fitto modesto, lasciando ai contadini l’onere di renderli produttivi, gravandoli dell’immane lavoro di terrazzamento. Il coltivatore, spinto dalla possibilità di poter trasmettere in perpetuo la fatica del suo lavoro agli eredi, a patto di rispettare gli accordi livellari, si sobbarcava la fatica enorme di costruire letteralmente il suolo agrario, con la realizzazione delle terrazze, trasformandosi in tagliatore di pietre, provvedeva in seguito agli sterramenti, costruiva i gradoni sostenuti dai muretti a secco e solo dopo queste operazioni poteva piantare le preziose viti.

L’azienda vitivinicola che sorgeva dall’accordo vedeva compiti ben differenziati tra signori e livellari: i coloni si occupavano della preparazione e manutenzione del terreno agricolo e dello sfruttamento delle coltivazioni, i proprietari delle terre si riservavano il compito della vinificazione e della commercializzazione del vino.

Il livello, però, non presentava solo aspetti positivi, in grado di innescare un processo virtuoso di reciproco vantaggio tra proprietario e conduttore del fondo, e col passare del tempo non mancò di manifestare gravi problematicità. Il fattore di rischio per i proprietari era quasi assente: negli anni caratterizzati da scarsi raccolti, il mancato pagamento del canone permetteva loro di allontanare il livellario, spogliarlo di tutti i beni necessari al soddisfacimento del debito, e recuperare così il fondo da rimettere, poi, a livello ad altri viticoltori con un affitto più elevato. L’allontanamento dal podere avveniva, però, solamente nei casi di insolvenza più gravi, o quando si riteneva di poter ricevere un fitto più adeguato al valore della parcella di vigneto, poiché il proprietario aveva tutto l’interesse a conservare dei contadini morosi nelle sue proprietà per costringerli ad una condizione fortemente subordinata e precaria, modificando nei fatti il rapporto tra i contraenti dell’accordo giuridico che, invece, nasceva come un patto paritario tra signore e contadino. Al contadino debitore non era permesso neppure abbandonare la terra senza il permesso del proprietario, pena la confisca di tutti i beni in suo possesso e lo spettro di una miseria ancora più grave, non avendo più nemmeno un luogo dove dormire e i mezzi per lavorare su un altro fondo. Sebbene, inizialmente i fitti richiesti fossero piuttosto moderati, dal momento che venivano concesse in locazione terre “vergini” dallo scarso valore, l’aumento dei canoni d’affitto, che seguiva ogni cambio di livellario, divenne nel corso del tempo insostenibile per le famiglie contadine, costringendole in una condizione perennemente debitoria nei confronti dei padroni del fondo.

Il livello era il cardine sul quale era imperniata tutta l’organizzazione sociale ed economica valtellinese, le famiglie più agiate basavano sostanzialmente la loro ricchezza sulla rendita fondiaria ricavata da più canoni livellari, mentre la popolazione rurale dipendeva da una classe di proprietari assenteisti - spesso residente altrove come nel caso di gran parte dei signori delle Leghe Grigie o per il clero -, fortemente refrattaria alle innovazioni. Il sistema era talmente vantaggioso per i proprietari, che ogni tipo di rinnovamento era fermamente osteggiato. L’evoluzione e lo sviluppo in senso moderno dell’agricoltura in valle furono pesantemente frenate dal livello, che imponeva il perpetuarsi delle pratiche colturali tradizionali e l’immobilismo delle strutture sociali. Il protrarsi dei contratti di livello fino al XIX secolo divenne, così, il fattore di cristallizzazione di un’economia arcaica: i sistemi colturali non potevano essere modificati, impedendo l’ingresso di nuove tecniche agricole e colture più vantaggiose, in un periodo di intensa innovazione per il resto dell’agricoltura europea.

Sebbene il patriziato valtellinese lamentasse una storica carenza di terra e alimentasse un diffuso risentimento nei confronti dei signori Grigioni, visti come occupanti vessatori, i loro interessi nella conduzione dei fondi non erano diversi da quelli dei dominanti e non si mostravano padroni più avveduti o progressisti. La polemica anti-grigiona, era molto dura soprattutto nei confronti della famiglia dei Salis, a cui si addebitava, proditoriamente, il possesso di oltre il 50% dell’intero territorio utile valtellinese. Un accusa però non conforme alla situazione reale, benché, nel Settecento, in alcune delle migliori località vinicole della costiera retica, i loro possedimenti superassero il 20% del totale e, in generale, le acquisizioni di fondi in Valtellina, da parte delle famiglie delle Leghe Grigie, divennero sempre più ingenti nel corso del secolo XVIII23. Il fenomeno, enfatizzato in maniera interessata dall’aristocrazia locale, montava tra i valtellinesi un’insofferenza crescente nei confronti dei Grigioni, dai toni polemici sempre più aspri, sfociati nella “confisca reta” - l’esproprio dei beni immobili posseduti in Valtellina dalle famiglie Grigione - seguita al distacco traumatico dalle Tre Leghe del 179724.

Le famiglie retiche persero, immediatamente dopo l’allontanamento, le ingenti proprietà accumulate nei territori soggetti nel corso di circa due secoli, vendute a prezzo vile ad acquirenti delle famiglie più abbienti valtellinesi. L’esproprio che poteva configurarsi come una restituzione alla classe contadina dei terreni che coltivavano a livello, però, si trasformò sostanzialmente in un passaggio di proprietà dei fondi dai vecchi padroni Grigioni a una classe ristretta di redditieri locali, che reinvestirono a livello ai vecchi affittuari, a condizioni identiche. Per i coltivatori la vita rimase grama come in passato.

Il movimento di affrancamento dei livelli prenderà il via solamente verso la metà degli anni Sessanta dell’Ottocento25, con una legge emanata nel 1866 dal nuovo Regno Italiano, che permise agli usufruttuari di svincolarsi dal contratto e divenire piccoli proprietari. Nei decenni successivi, la crescita demografica e le divisioni ereditarie, polverizzarono letteralmente la proprietà, frammentandola in migliaia di appezzamenti, spesso neppure contigui tra loro26. Il frastagliamento del suolo divenne tale che nel 1930 si contarono quasi 2 milioni di parcelle fondiarie a fronte di soli 35.000 gruppi familiari, corrispondenti in media a 57 appezzamenti per famiglia. La mancata prossimità dei terreni coltivati da un unico gruppo familiare è una caratteristica dell’area terrazzata valtellinese, probabile frutto della forte pressione speculativa cui erano soggette le parcelle vitate, che portava i proprietari a collezionare fondi disseminati all’interno dell’area terrazzata per poi rimetterli in affitto a livello a viticoltori diversi. Le stesse famiglie livellarie cumulavano più contratti di livello in zone anche lontane tra loro27. Tutto ciò comportava un considerevole aumento dei costi di produzione e impediva una razionalizzazione delle attività, mantenendo al contempo molto elevati i prezzi della terra per il tentativo di ciascuno di accrescere il proprio podere o quanto meno, di renderlo più efficiente.

La pressione sulla terra si arresta solamente nel corso del Novecento, quando il crescente abbandono delle attività agricole da parte della popolazione valtellinese, ha condotto molti nuclei familiari a rinunciare a parte delle loro proprietà. Le vendite hanno permesso alle grande case vinicole della valle un riaccorpamento della proprietà fondiaria, avvenuto con maggiore frequenza nelle aree di maggior pregio della costa terrazzata, nell’intento di una razionalizzazione della produzione.

La struttura agricola attuale della valle

L’aspetto attuale del paesaggio agrario valtellinese ricalca in parte le caratteristiche d’uso tradizionali, seppure le superfici utilizzate si siano fortemente ridotte rispetto al passato, evidenziando il contrarsi simultaneo di tutte le tipiche attività rurali della valle. La perdita di spazio agricolo appare progressiva e quasi inarrestabile, benché gran parte del diffuso abbandono delle terre e delle attività sia avvenuta tra gli anni Cinquanta e Settanta del Novecento e ora si assista piuttosto ad una lenta e costante erosione per uso edilizio e infrastrutturale. La superficie agricola utilizzata (SAU) è diminuita dai 275.00 ha rilevati nel 1929 ai circa 75.000 ettari rilevati nell’ultimo censimento agrario del 2010 (erano 92.000 nel censimento del 2000); mentre, la superficie agraria non utilizzata è in costante e rapida crescita nell’ultimo trentennio, investendo oramai oltre 30.000 ha di terreni abbandonati all’incolto.

Nel corso degli ultimi decenni, il fenomeno dell’abbandono dei suoli agricoli è divenuto sempre più frequente in tutte le regioni agrarie della valle: nelle zone più facilmente accessibili i terreni sono sottoposti agli appetiti crescenti dell’edilizia residenziale e commerciale e dell’industria; nelle aree più impervie e isolate si assiste invece ad esempi di vero e proprio disuso e progressiva rinaturalizzazione. Nel fondovalle i centri urbani crescono in termini demografici, economici e industriali e tendono a saldarsi tra loro in una sorta di città lineare. L’espansione urbana provoca un notevole consumo di suolo e comporta una rilevante banalizzazione e degradazione del paesaggio della piana. Nelle località maggiori, il capoluogo provinciale Sondrio, Morbegno e Tirano l’area urbanizzata, giunge ormai ad occupare anche le pendici dei versanti, al limite (e in qualche caso anche oltre) delle prime terrazze sulla costiera retica, ben soleggiate e appetite dall’edilizia. Invece, i terreni agricoli della costa montana, sostanzialmente i vigneti retici posti alle quote più elevate, che necessiterebbero di una alta intensità di lavoro manuale anche solo per la manutenzione delle terrazze, subiscono l’inesorabile calo del numero dei piccoli coltivatori e vinificatori diretti che si protrae almeno dal secondo dopoguerra. Il loro disimpegno spesso non trova sostituti nel proseguire le attività e i suoli rimangono incolti, specialmente se siti in località disagevoli e non di pregio, esclusi dalle tutele garantite dalle zone di produzione enologiche D.O.C. e D.O.C.G. della valle.

In generale, l’agricoltura, che per anni ha rappresentato la principale attività lavorativa dei valtellinesi (nel 1931 occupava oltre il 60% dei lavoratori in attività), appare dal secondo dopoguerra ad oggi in via di crescente marginalizzazione e in grado di richiamare sempre meno addetti: il settore primario, ormai, impiega stabilmente solo il 3,6% degli occupati totali della provincia di Sondrio, non riuscendo spesso a garantire una redditività adeguata ai suoi occupati, mentre gli ambiti economici del secondario e del terziario egemonizzano il sistema produttivo della valle.

La cerealicoltura e la produzione di ortaggi sono diventate ancora più marginali che in passato, relegate a soli 120 ha per il mais e 5 ha coltivati a segale, cui bisogna aggiungere circa 5 ha per le verdure e i legumi28. Nel 1929, i cereali occupavano ancora 1.600 ha di suolo e, sebbene non abbiano avuto mai una diffusione necessaria a raggiungere l’autosufficienza produttiva, dovendo contendere i propri spazi ai terreni destinati alla viticoltura, il loro apporto era fondamentale per l’alimentazione quotidiana. I cereali erano coltivati in colture promiscue anche tra i filari di vite oppure seminati in terreni poco fecondi siti ad altezze elevate, oltre il limite delle terrazze vitate. Ora, l’agricoltura promiscua in vigna, è praticamente scomparsa per garantire una qualità superiore ai suoli vitati, mentre i campi più lontani sono stati abbandonati da tempo e ormai si ritrovano quasi del tutto inselvatichiti. I cereali si coltivano perlopiù nella stretta piana adiacente al letto dell’Adda, teoricamente l’area più adatta ad uno sfruttamento agricolo intensivo, rimasta, però per lungo tempo praticamente inutilizzata, afflitta dalle frequenti esondazioni del fiume, regimentate solamente nell’Ottocento.

La coltura del castagno si è ristretta a soli 200 ettari; una superficie davvero minima rispetto ai 4.500 ettari rilevati ancora nel 1929 dai compilatori del Catasto agrario della Provincia di Sondrio. Gli utilizzi alimentari si sono fortemente ridimensionati e la tradizionale paleria di sostegno delle viti si ritrova in molti casi sostituita da materiali eterogenei, quali il cemento, l’alluminio e persino la plastica, con esiti visuali decisamente scadenti per l’immagine paesaggistica dei vigneti, senza, tra l’altro, trarre particolari vantaggi economici dall’avvicendamento. La superficie boschiva ha mostrato un profilo di temporanea ripresa negli ultimi decenni del Novecento, frutto più che altro dell’abbandono di molte terre nelle zone rurali più marginali e accidentate. Ma ora è in forte regresso non tanto la superficie a bosco, quanto la quota effettivamente utilizzata dall’agricoltura e inclusa nella Superficie Agricola Utilizzata (SAU): parte dei boschi non ha più un utilizzo produttivo ed è ormai statisticamente assimilabile ai terreni incolti.

Risulta, invece, ancora consistente la quota di superficie agricola destinata a prati e pascoli. Nel loro complesso, essi occupano tuttora circa 71.000 ha29; una porzione decisamente considerevole dell’intera estensione rurale valtellinese, seppure anch’essa decisamente ridotta quando paragonata agli oltre 100.000 ha misurati nella prima metà del Novecento. Il settore dell’allevamento, nell’ultimo trentennio, ha subito una rilevante riduzione nel numero delle aziende, nonostante il numero dei capi di bestiame sia rimasto pressoché stabile: quando non ha provocato l’abbandono delle coltivazioni, la diminuzione del numero degli addetti del settore primario, ha comportato il riassetto fondiario dei terreni della valle con vasti accorpamenti di proprietà su versanti un tempo frammentati in numerose parcelle di dimensioni limitate, permettendo una razionalizzazione delle attività agricole.

In conclusione, merita un cenno la coltivazione del melo, l’unica produzione capace finora di modificare, almeno parzialmente, l’assetto agrario e paesaggistico storico della Valtellina. I meleti hanno rivelato un palese sviluppo nell’ultimo cinquantennio, seppure anch’essi evidenzino nel recente periodo un sensibile regresso, attestandosi attualmente, intorno ai 1.000 ha di superficie investita. La melicoltura, fino agli anni Cinquanta del Novecento, è stata pressoché priva di un rilievo peculiare tra le altre produzioni frutticole della valle; presente alla pari di ciliegi, peri, peschi, susini, fichi, tuttora, abitualmente disseminati nelle proprietà contadine in colture non specializzate. In pochi anni però, il melo ha raggiunto un ruolo indubbiamente considerevole nell’economia agricola, in grado di contendere vasti spazi anche alla vite. Il progressivo espandersi dei meleti, principalmente ubicati nelle aree dedicate tradizionalmente alla vigna, concorre a sottrarre ulteriori terreni alla viticoltura e comporta una rivalità crescente tra le due produzioni.

Lo stato attuale della viticultura valtellinese

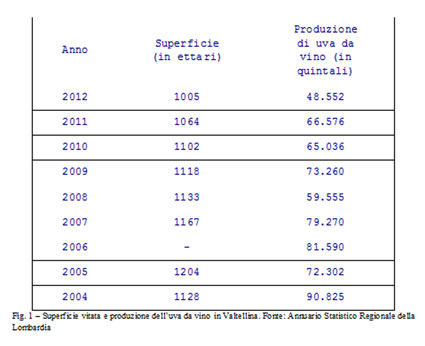

La superficie agricola dedicata alla viticoltura, copre attualmente poco più di 1.000 ettari di cui circa 980 in produzione30, un’estensione nettamente inferiore ai circa 6.500 ettari, pressoché interamente terrazzati, registrati a fine Ottocento, al momento della massima diffusione della coltivazione. La riduzione della domanda estera avviatasi nella seconda metà del XIX secolo, la difficoltà di accesso al mercato italiano e la progressiva trasformazione nel corso del Novecento dell’economia valtellinese da agricola a industriale e terziaria, ha comportato il progressivo restringimento delle superfici coltivate, ma gli abbandoni sono avvenuti prevalentemente nelle zone di produzione meno favorevoli e in grado di restituire un prodotto di qualità minore, mentre la coltivazione si è preservata nelle aree a maggior vocazione, fondamentalmente tra i 300 e i 600 metri di quota sulla costiera retica. Durante l’ultimo decennio, benché prosegua una continua, lenta erosione, si evidenzia una sostanziale stabilità della superficie vitata (Fig. 1), consolidatasi nei terreni più pregiati della valle, quasi interamente compresi nelle zone di produzione D.O.C. e D.O.C.G. del Valtellina Superiore, tra i comuni di Buglio in Monte e Tirano, e soggetti a tutele legislative e pratiche colturali atte a migliorare ulteriormente la qualità del prodotto.

Fig. 1 – Superficie vitata e produzione dell’uva da vino in Valtellina. Fonte: Annuario Statistico Regionale della Lombardia

Nel corso dell’ultimo cinquantennio è calato in maniera molto marcata il numero delle aziende vinicole: oltre 13.000 nel 1961, ridotte a circa 3.000 nella rilevazione del 5° Censimento generale dell’Agricoltura effettuato nell’anno 2000, al censimento agrario successivo del 2010 se ne contano solamente 1.837. Il fenomeno è legato, in gran parte, al forte calo dei piccoli vinificatori diretti, numerosissimi fino a poco tempo fa per una caratteristica strutturale della viticoltura valtellinese, frazionata in una grande quantità di micro parcelle a conduzione familiare. Per molti anni, sostanzialmente dagli anni Sessanta del Novecento ad oggi, la viticoltura valtellinese si è sostenuta su una figura di contadino molto particolare, ora quasi scomparsa: operaio nelle industrie di fondovalle durante il giorno e viticoltore dal tardo pomeriggio fino a sera e nel tempo libero. La doppia attività permetteva di integrare i redditi agricoli con i salari della fabbrica e di conseguenza di non abbandonare i vigneti31. Oggi, il duplice impiego è più raro, i proventi della vendemmia sono minori32, spesso non sufficienti a stimolare una seconda occupazione nelle vigne e a giustificarne le fatiche; molti dei “metal-mezzadri” del passato sono divenuti nel frattempo pensionati (i lavoratori dell’agricoltura mediamente presentano un età piuttosto avanzata e prossima al ritiro dall’attività lavorativa: al censimento del 2001 circa il 19% degli occupati nel settore primario della valle dichiarò 55 anni o più), di frequente ancora dediti alla viticoltura, praticata ormai più per passione che per trarne un reddito e, in molti casi, privi di eredi con la possibilità o l’intenzione di proseguire il loro lavoro (e i loro sforzi). I loro vigneti, qualora siano inseriti nelle aree a denominazione protetta, solitamente vengono acquisiti dalle grandi case vinicole della valle, che accrescono in tale maniera le loro proprietà fondiarie e proseguono la produzione di uva da vinificare, altrimenti sono purtroppo destinati all’abbandono e alla progressiva rinaturalizzazione.

I vini di Valtellina

Il principale vitigno coltivato in Valtellina è una varietà locale di nebbiolo, chiamata comunemente “chiavennasca”, probabile deformazione dell’espressione dialettale “ciüvinasca”, più vinosa33. I ceppi di tale vitigno rappresentano circa il 95% della produzione totale di uva della valle, completata da altri vitigni autoctoni, la Pignola, la Rossola e la Brugnola, tutti a bacca rossa, e da coltivazioni marginali di merlot, pinot nero e altri vitigni allogeni. Attualmente, oltre l’80% della superficie a vigneto valtellinese è inclusa all’interno di aree destinate alla produzione di vini a denominazione di origine:

-

“Valtellina Superiore D.O.C.G.” e “Sforzato di Valtellina D.O.C.G.”;

-

“Rosso di Valtellina D.O.C”.;

-

“Terrazze Retiche di Sondrio I.G.T”.

All’albo di produzione della denominazione di origine Valtellina sono iscritti in totale 852 ha di vigneti e circa 2.000 viticoltori che ogni anno producono mediamente 20.000 ettolitri di “Valtellina Superiore D.O.C.G.”, 7.000 di “Valtellina D.O.C.” e 3.000 di “Sforzato”34. La piramide di qualità dei vini con D.O. Valtellina pone al suo vertice lo “Sforzato”, seguito dal “Valtellina Superiore D.O.C.G.”, dal “Rosso di Valtellina D.O.C.” e alla sua base dal “Terrazze Retiche di Sondrio I.G.T.”. Nell’ambito della D.O.C.G. “Valtellina Superiore”, sono riconosciute, per l’antichità dei vigneti e le particolari caratteristiche dei vini, cinque sottodenominazioni corrispondenti alle zone geografiche di produzione: “Maroggia”; “Sassella”; “Grumello”; “Inferno” e “Valgella”.

Tutte le case ed aziende vinicole della provincia di Sondrio sono rappresentate dal Consorzio per la Tutela dei vini di Valtellina, attualmente l’unico in Italia, che annoveri al suo interno due D.O.C.G. coincidenti per territorio e vitigno.

La resa massima consentita nelle vigne è di 8 tonnellate per ettaro e i vini possono essere immessi al consumo solo al termine di un periodo minimo di invecchiamento e di affinamento di ventiquattro mesi, dei quali almeno dodici in botti tradizionali o barriques. L'imbottigliamento avviene nella zona di produzione con l'obbligo di contrassegnare le bottiglie con la fascetta di stato e la numerazione progressiva di identificazione.

Per ottenere in etichetta l’indicazione della sottozona di produzione geografica è necessario che tutte le uve utilizzate nella vinificazione provengano da vigneti localizzati all’interno di una sola sottozona, mentre i vini ottenuti da uve provenienti da due o più sottozone, possono portare soltanto la denominazione “Valtellina Superiore”. I Valtellina Superiore si prestano ad essere conservati in bottiglia a lungo e raggiungono la maturità dopo un invecchiamento compreso tra i 3 e i 5 anni. In particolari annate, dopo un periodo di invecchiamento di almeno tre anni, è consentita la qualifica “riserva” che può essere mantenuta anche in presenza dell’indicazione della sottozona.

Il “Rosso di Valtellina D.O.C.” ha la medesima base ampelografia del D.O.C.G. (90% uva nebbiolo e 10% di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e autorizzati dal disciplinare di produzione), ma la resa minima consentita delle vigne è di 10 tonnellate per ettaro. I vigneti iscritti all’albo di produzione si estendono su una superficie di 240 ha e non sono consentite indicazioni di sottozone geografiche specifiche. Il Rosso di Valtellina viene prodotto nelle zone con terreni più profondi e di più facile coltivazione della provincia di Sondrio e ciò permette per questo vino una maggiore produzione unitaria. La gradazione alcolica è minore rispetto a quella dei Valtellina Superiore e l’affinamento richiesto prima del consumo si riduce a 9 mesi, calcolati a partire dal 1 dicembre successivo alla raccolta. Il colore è rosso vivo, ha profumi freschi e si presta ad essere utilizzato sia come vino giovane che da invecchiamento.

Lo “Sforzato di Valtellina D.O.C.G.” è il primo passito rosso secco italiano che vanta la Denominazione di Origine Garantita. Si ottiene dai migliori grappoli di uve nebbiolo, raccolti e selezionati all'interno dei vigneti di produzione del Valtellina Superiore e del Rosso di Valtellina, fatti appassire, in cassette o su graticci, in locali asciutti e ben areati detti “fruttai”. L’appassimento dura mediamente 110 giorni, al termine dei quali l’uva ha perduto il 40% del proprio peso, ha concentrato i succhi, ha sviluppato particolari fragranze aromatiche ed è pronta per la pigiatura. Lo Sforzato o “Sfursat” presenta un grado alcolico minimo del 14% e prima di essere messo in commercio deve sottoporsi ad un invecchiamento obbligatorio di 24 mesi, dei quali 12 in legno, calcolati a partire dal 1 aprile dell’anno successivo alla raccolta. Lo “Sforzato” non può avere in etichetta indicazioni di provenienza geografica e la qualificazione “riserva”.

Le tappe della valorizzazione qualitativa dei vini valtellinesi

Le forme di associazionismo finalizzate a salvaguardare la bontà delle produzioni valtellinesi si diffondono molto precocemente in Valtellina, già alla metà dell’Ottocento, poco dopo l’ingresso della valle nel Regno Lombardo-Veneto (1815), poiché generate dalla necessità di proteggersi dalle malattie della vite che si diffonderanno dalla metà del secolo e di imporsi sul mercato vinicolo nazionale e internazionale con una enologia di qualità, contrastando in questo modo la concorrenza dei vini dell’Italia Settentrionale.

L’eccessiva diffusione della viticoltura, raggiunta tra il XVIII secolo e la prima metà del XIX, aveva interessato anche aree non adatte a fornire vini di eccellenza, con vigneti impiantati troppo in quota o in punti mal esposti. In una sorta di anarchia produttiva composta da una moltitudine di piccoli viticoltori, si era puntato maggiormente ai volumi della produzione vinicola più che alla sua qualità, in una fase economica nella quale il mercato pareva ancora riuscire ad assorbire il vino valtellinese con facilità, nonostante le turbolenze socio-politiche. Tuttavia, intorno alla metà del secolo, con le prime avvisaglie di un restringimento delle vendite, cominciarono a porsi all’attenzione dell’opinione pubblica i rischi strutturali che comportava per la valle una monocultura così estesa.

Proprio queste prime preoccupazioni conducono alcuni proprietari fondiari, supportati da studiosi e pubblicisti locali, a fondare, nel 1846, la Società Agraria di Valtellina, sull’esempio di organizzazioni simili nate in Lombardia in quel periodo, con l’obiettivo di promuovere l’attività di ricerca e la diffusione delle più recenti innovazioni tecnico-colturali, oltre ad una più attenta commercializzazione dei prodotti agricoli enologici e silvo-pastorali. La Società Agraria, poco tempo dopo la sua fondazione, svolse un ruolo di primo piano per la tutela della viticoltura nella valle, impegnandosi nel trasmettere tra i numerosi coltivatori diretti le conoscenze agrarie indispensabili per superare la furia devastatrice dell’oidio, maturate in altri contesti europei. In seguito, l’attività si rivolse principalmente al miglioramento qualitativo delle tecniche di conduzione dei vigneti di pregio.

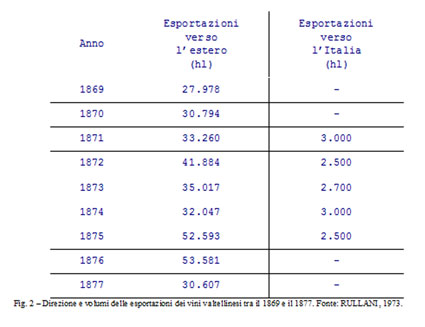

Con l’avviarsi del processo di unificazione italiana nel 1861 e l’apertura dei grandi trafori ferroviari alpini, il miglioramento qualitativo della produzione si imponeva ormai quale una necessità improrogabile per rispondere alle nuove esigenze di competitività economica imposte dall’allargamento del mercato all’intera penisola, fatto che esponeva il vino di Valtellina ad una forte concorrenza mai sperimentata in passato. Negli anni Sessanta del XIX secolo, valicato il periodo più duro della malattia crittogamica della vite, la produzione di vino ritornò sostenuto, mediamente intorno ai 120.000 ettolitri annui, di cui gran parte diretta ancora verso il mercato estero, specialmente verso la Svizzera, mentre rimanevano molto scarse le vendite verso le altre regioni del Regno di’Italia (Fig. 2)35.

Fig. 2 – Direzione e volumi delle esportazioni dei vini valtellinesi tra il 1869 e il 1877. Fonte: RULLANI, 1973.

Nel 1872, viene fondata a Sondrio la prima associazione espressione dei viticoltori, la Società Enologica Valtellinese, sorta con l’obiettivo di razionalizzare le tecniche di vinificazione e coordinare le attività dei moltissimi piccoli produttori, esito di una struttura fondiaria frazionatissima che coinvolgeva l’intera costiera retica. Gli aderenti alla Società Enologica stabilirono di concentrare tutte le attività di vinificazione, conservazione e commercializzazione del prodotto in un’unica struttura, un grande edificio nel capoluogo valtellinese, per ottenere una maggiore uniformità del vino da immettere sul mercato. La Società si dotò di attrezzature molto moderne per l’epoca che le permettevano di vinificare e conservare oltre 15.000 hl di vino, pari a circa il 10% della produzione valtellinese del periodo. Negli anni di attività della Società Enologica l’indirizzo prevalente degli investimenti fu diretto alla valorizzazione commerciale del prodotto, non all’ampliamento della produzione. Si devono ad essa, ad esempio, la prassi di vendere il vino solo dopo tre anni di invecchiamento e i primi tentativi di allargare l’esportazione anche all’Inghilterra.

A onor del vero, l’istituzione valtellinese non ebbe la fortuna che iniziative simili raccolsero altrove e incontrò alcune resistenze nella sua diffusione: il viticoltore valtellinese spesso rimase individualista, per tradizione, per l’orgoglio della propria vendemmia, perché già era in possesso dell’attrezzatura per la vinificazione e la conservazione e perché, ragione principale, forte di un nome noto e antico più vantaggioso economicamente dell’anonimato offerto dalla cantina sociale36. L’esigenza di razionalizzare la produzione vinicola, più che con strumenti cooperativi quali le cantine, è stata assolta con il sorgere di aziende vinicole private, espressioni moderne di esperienze commerciali dalle origini anche molto antiche.

L’impegno dedicato a migliorare la qualità del vino retico da parte delle associazioni dei viticoltori, intrapreso nella seconda metà dell’Ottocento, non fu in ogni caso speso invano: nell’elenco definitivo dei vini rossi italiani considerati di produzione pregiata, stilato negli anni Trenta del Novecento per impulso del legislatore alfine della regolamentazione del settore, figuravano ben tre vini valtellinesi su diciassette totali: il Sassella, il Grumello e l’Inferno37.

La viticoltura del secondo dopoguerra, tra gli anni Cinquanta e Settanta, prosegue su queste basi, prettamente individualistiche, di netta separazione tra i piccoli coltivatori, interessanti a vinificare in proprio solo una piccola parte della produzione di uva per il consumo familiare, e le grandi aziende vinicole presenti nella valle, principali acquirenti dell’uva prodotta sulle terrazze e responsabile della produzione e commercializzazione dei vini di maggior qualità38.

Nell’ultimo quarantennio, i cambiamenti sociali ed economici, la forte riduzione del consumo di vino, la restrizione delle coltivazioni e il calo dei vinificatori diretto hanno comportato un’ulteriore attenzione per la qualità dei vini. Garantire l’eccellenza dei vini prodotti sui versanti terrazzati è divenuta un’esigenza persistente per i produttori valtellinesi e più enti si occupano di sostenere la viticoltura locale. Tra i più importanti si segnala la “Fondazione Fojanini di Studi Superiori”, attiva sul territorio dal 1971, quando diede avvio, in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano, ad un centro didattico sperimentale di viti-frutticoltura di valenza universitaria, al quale è stato affidato il servizio di assistenza tecnica ai viticoltori, garantendo loro un riferimento scientifico costantemente aggiornato. Il ridimensionamento dell’impegno dell’Università cattolica, avvenuto nel 1983, non ha indebolito la struttura, che rappresenta tuttora un sostegno quasi indispensabile per gli operatori del settore. Dal 1976 è attivo il “Consorzio per la Tutela dei Vini di Valtellina”, cui aderiscono attualmente tutte le aziende vinicole della provincia di Sondrio. L’ente vanta oltre 1.000 viticoltori associati e ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere i vini prodotti nella valle. Nel 2003, è sorta, invece, la “Fondazione Pro Vinea” con lo scopo di tutelare e rivalutare il territorio, il paesaggio e l’ambiente viticolo terrazzato, promuovendo il mantenimento dell’assetto tradizionale delle opere paesaggistiche, dei muri di sostegno e della viabilità. La Fondazione, in collaborazione con gli enti della provincia ha promosso in questi anni la candidatura della valle a patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Il dossier figura attualmente nella tentative list dell’organizzazione internazionale.

I vitigni siti nelle aree terrazzate valtellinesi ottengono il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata nel 1968 e, dal 1998, l’ulteriore qualifica DOCG per il Valtellina Superiore. Successivamente, nel 2003, è stata concessa la qualifica “Denominazione di Origine Controllata e Garantita” anche per lo Sforzato di Valtellina. Tali riconoscimenti non sono stati in grado di frenare, finora, il depauperamento della viticoltura valtellinese, ma hanno evitato gli abbandoni nei terreni in grado di produrre vini di pregio più elevato, cresciuti notevolmente nella considerazione internazionale. La notevole acclività e irregolarità dei versanti contrasta la modernizzazione e la meccanizzazione delle attività. Le terrazze a rittochino seguono le asperità del terreno e, se da un lato permettono la coltivazione di suoli, altrimenti troppo ripidi e frastagliati per essere sfruttati, allo stesso tempo limitano importanti ammodernamenti delle pratiche agricole con il loro mosaico di muretti a secco e gradonature di grandezze e pendenze non uniformi. La mancata meccanizzazione impone, ancora oggi, un’elevata intensità di manodopera contadina per eseguire gran parte delle attività rurali e impedisce di accrescere la redditività dei terreni, come è avvenuto altrove con l’avvento di un’agricoltura intensiva praticata su proprietà più agevolmente lavorabili di quelle valtellinesi. Tuttavia, tali prerogative naturali, non modificabili dall’uomo, ma che anzi ne richiedono continuamente l’intervento, conferiscono un aspetto fortemente tradizionale al paesaggio agrario valtellinese e restituiscono un ambiente prezioso, intriso di storia e integro in molti suoi elementi, in grado di donare una qualità rara, universalmente riconosciuta, alle sue colture.