L’eredità pre-unitaria

In ragione della spiccata varietà morfologica e climatica del suo territorio, e in conseguenza della frammentazione politico-amministrativa che da secoli ne aveva contrassegnata la storia, al momento della sua unificazione, negli anni Sessanta dell’Ottocento, la realtà vitivinicola italiana presentava forti differenze regionali e, più in dettaglio, anche a livello delle sue partizioni locali. Come del resto ancor’oggi, tali distanze erano misurabili nelle grandi diversità dei quantitativi prodotti, delle qualità dei vini, della loro destinazione, delle sistemazioni dei terreni, dei paesaggi a cui questa attività agricola dava luogo. Una realtà complicata dalla presenza di un gran numero di sistemi di conduzione della terra, frutto delle tante consuetudini locali, con la coesistenza dunque, a livello nazionale, di contratti agrari assai diversi e, talora, non troppo favorevoli allo sviluppo di una viticoltura moderna. In tal senso, arcaica appariva anche la frequentissima compresenza di molti vitigni diversi nel medesimo vigneto1, coerente con il dominante modello di una viticoltura contadina dedicata all’auto-consumo, o al più al mercato locale, e con i vini destinati a un rapido consumo. In generale, una viticoltura di quantità più che di qualità.

Anche a seguito del grande sviluppo della cerealicoltura avvenuto nel corso del Settecento e della prima metà dell’Ottocento, il vigneto italiano appariva inoltre, con rare eccezioni, relegato a forme di coltura mista, associato soprattutto ai cereali, ma anche ad altre piante da frutto o al foraggio2. Nonostante le notevoli trasformazioni degli ultimi decenni dell’Ottocento, ancora nel 1909 il vigneto in coltura promiscua rappresentava oltre il 50% della produzione viticola italiana3. Anche in ragione di ciò, quella della vite era una diffusione capillare, capace di raggiungere ogni angolo dello spazio agricolo, spesso anche indiscriminatamente rispetto alle condizioni climatiche4.

La sua coltivazione, di frequente sorretta da supporto vivo, dava luogo ai diffusi paesaggi viticoli della piantata, caratteristici di vaste zone della Penisola sino alla prima metà del Novecento e presente un po’ ovunque con diverse varianti, ma soprattutto diffusa in area padana e lungo il versante tirrenico, e dell’alberata; in entrambi i casi con la vite maritata alle più diverse essenze (olmo, gelso, acero campestre, pioppo ecc)5. Nelle zone più aride, nell’estremo sud della Penisola e nelle isole, apparivano invece dominanti i metodi di coltivazione ad alberello e quello a ceppo basso, di matrice greco-orientale.

Legate a specifiche produzioni, in limitate aree del Piemonte, della Toscana, della Lombardia e della Sicilia, già nell’Ottocento si potevano comunque osservare esempi non marginali di viticoltura specializzata (cosiddetta “alla francese”) e speculativa, che dava vita a esportazioni soprattutto verso la Svizzera, la Germania e l’Austria6. Al mercato inglese era invece destinata buona parte di quel Marsala che, nell’Ottocento, rappresentava uno dei principali prodotti di esportazione siciliani e verso la cui elaborazione erano stati diretti ingenti investimenti, inglesi per l’appunto, già a partire dagli ultimi decenni del Settecento.

D’altro canto, sempre riferita a un vino liquoroso era rimasta, sino a tutta la prima metà del secolo, la principale produzione vinicola di mercato piemontese, quella del vermouth. In questa regione, forme di viticoltura sviluppata in senso abbastanza moderno erano presenti già a metà Settecento e, in qualche caso, esse beneficeranno delle leggi napoleoniche di alienazione delle proprietà ecclesiastiche, tramite le acquisizioni operate da borghesi o aristocratici già attivi nel settore.

Non a caso, proprio in Piemonte, grazie anche all’interesse di Camillo Cavour vide la luce, tra gli anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento, quel Barolo che, molto dopo, contribuirà in maniera sostanziale alla costruzione dell’immagine del vino italiano di qualità nel mondo.

E del medesimo periodo è l’avvio delle sperimentazioni enologiche di un altro personaggio di primo piano nelle vicende politiche ottocentesche; quel Bettino Ricasoli a cui si ascrive la nascita, qualche decennio più tardi, nel 1872, del Chianti Classico7.

In entrambe le circostanze, non casualmente significativo fu l’apporto delle esperienze francesi, a cui tanto Cavour quanto Ricasoli fecero appello nei loro fortunati tentativi alla ricerca di vini capaci di competere, per qualità e durata, con quelli d’Oltralpe, secondo un principio emulativo quasi ossessivo in quei decenni. Se Cavour dovette ricorrere al supporto dell’enologo francese Louis Oudart8, Ricasoli intraprese addirittura specifici viaggi di formazione vitivinicola in Francia9.

D’altro canto, gli scritti ottocenteschi di settore pullulano di richiami ai modelli francesi e alla necessità di riferirsi ad essi per migliorare il prodotto italiano. Quella dello stretto rapporto con la Francia aveva rappresentato e rappresenterà del resto una costante nella storia della viticoltura e dell’enologia italiane. Ne sono prova, tra le altre, le precoci attenzioni verso i modelli colturali e produttivi della Borgogna, presenti già a metà Settecento. Tra le più note vanno al proposito ricordate le sperimentazioni, in Friuli, di Ludovico Bertoli10 e quelle, in Toscana, di Francesco Maggi11.

Unità nazionale e ampelopatie

E’ dunque in un contesto già animato da un discreto dinamismo economico, ma pur sempre contrassegnato da fortissimi squilibri regionali, capace di affiancare aperture anche significative verso i mercati esteri, ma sostanzialmente dominato dal modello dell’autoconsumo, che il settore vitivinicolo fa il suo ingresso nella nuova entità nazionale. Più delle nuove determinanti politiche, saranno però le grandi ampelopatie di origine americana a governare gli sviluppi della vitivinicoltura italiana nella seconda metà del secolo e a modificarne per molti aspetti, e talora in via definitiva, il volto.

L’apparizione in Italia della prima grande malattia ottocentesca della vite, quella dell’oidio attorno alla metà del secolo, precede di un decennio il momento dell’unificazione. A livello territoriale, i suoi effetti risulteranno tutt’altro che omogenei, in rapporto con il diverso grado di incidenza della malattia nelle varie regioni, con le tempistiche e le modalità di intervento e con la disponibilità di zolfo, risultato, dopo varie sperimentazioni, come il più efficace degli antidoti. Se in alcuni casi, come in provincia di Sondrio, il crollo produttivo raggiungerà nel giro di pochi anni percentuali devastanti (superiori al 90%), in altri, come in Piemonte, in ragione di una più rapida ed efficace azione di contrasto, i danni risulteranno decisamente più contenuti.

L’oidio graverà in modo significativo sulle vicende della viticoltura italiana almeno sino ai primi anni del periodo unitario, ma, per l’assenza di rilevamenti statistici attendibili, una quantificazione delle sue conseguenze generali appare estremamente difficile.

D’altro canto, per la medesima ragione, e complici le forti variazioni produttive interannuali tipiche del periodo, in larga misura tributarie dell’oidio stesso, anche il tentativo di stima delle quantità prodotte a livello nazionale resta insoddisfacente. E tale sarà peraltro destinato a rimanere anche per i decenni successivi12.

A chiarire tali difficoltà sarà sufficiente osservare l’enorme forbice esistente tra i dati proposti dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) per l’anno 186113 e quelli, riferibili al medesimo periodo, proposti dal Targioni-Tozzetti14. Diciannove milioni di ettolitri secondo l’Istat (all’incirca la metà della produzione odierna), trenta secondo il Tozzetti15!

Anche in assenza di dati precisi, appare comunque documentata la vigorosa crescita della produzione vinicola italiana che si realizza soprattutto a partire dagli anni Settanta del secolo. Pur con le incertezze statistiche di cui si è detto, e dunque con la dovuta prudenza sul valore di questi dati, a partire da 1,8 milioni di ettari (1871), la superficie vitata nazionale salirà, vent’anni più tardi, a circa tre milioni di ettari (1891), con produzioni medie che si assesteranno, nell’ultimo decennio del secolo, attorno ai 30 milioni di ettolitri annui16. Un’evoluzione di notevole portata, soprattutto considerato il contesto di grandi difficoltà in cui essa ebbe a realizzarsi, legate alle specifiche circostanze politiche e, ancor più, al manifestarsi, sul suolo nazionale, di nuove malattie della vite: in rapida successione, la fillossera, nel 1875 (ma le prime attribuzioni dirette all’insetto sono del 1879), e la peronospora, nel 1879.

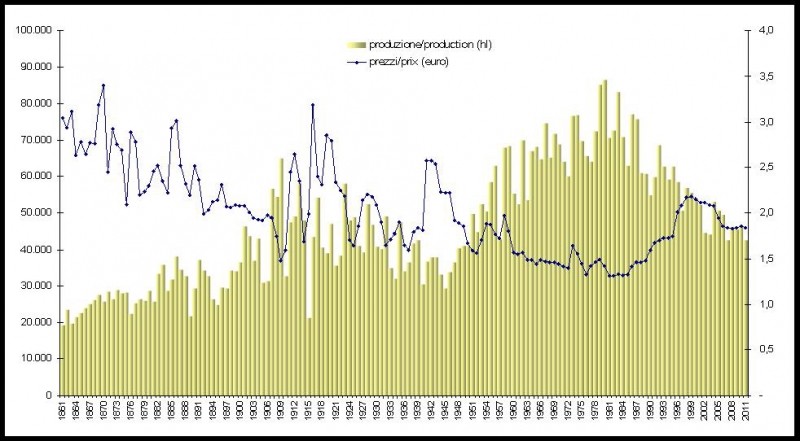

Figura 1 – Produzione vinicola (in migliaia di ettolitri) e prezzi (€/l valore 2011) 1861-2011. (Elaborazione su dati Istat – Serie Storiche)

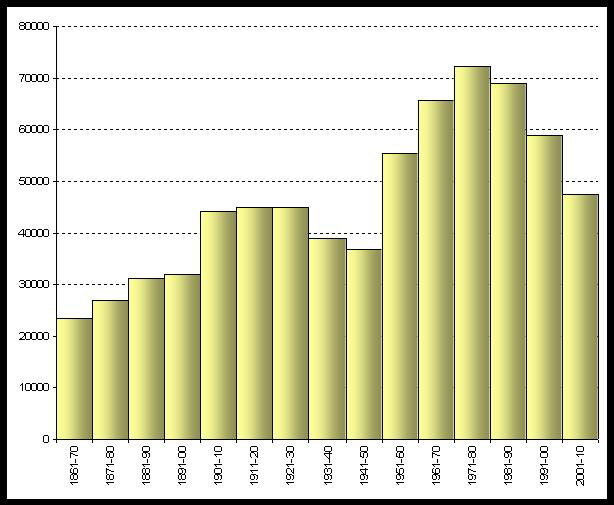

Figura 2 – Produzione vinicola (in migliaia di ettolitri) per decenni, 1861-2010.

(Elaborazione su dati Istat – Serie Storiche).

La prima in particolare, anche per le circostanze temporali con cui si manifestò e si diffuse, con un ritardo di circa un decennio rispetto alla sua comparsa in Francia, conseguì esiti importanti, ancorché variegati, nella ridefinizione delle capacità produttive dei singoli territori vitivinicoli.

In realtà, con riferimento al complesso della produzione nazionale, il lungo periodo fillosserico, prolungatosi tra la seconda metà degli anni Settanta e gli anni Venti del Novecento17, diede luogo solamente a qualche breve momento di stagnazione produttiva, in particolare nell’ultimo decennio dell’Ottocento.

Questo dato, apparentemente contraddittorio considerata anche l’entità della superficie colpita18, trova probabile spiegazione nel lento manifestarsi della malattia, che fece la sua comparsa e si diffuse in maniera discontinua e lungo un arco temporale di circa mezzo secolo.

In alcune zone della Puglia e nel Cagliaritano (in particolare nel Campidanese), ad esempio, l’apice filosserico venne probabilmente raggiunto solo negli anni Venti, mentre anche per la Toscana bisognerà attendere il nuovo secolo affinché si verifichino situazioni di significativa compromissione. In altri termini, considerando il territorio nazionale nel suo complesso non si osservarono momenti specifici di forte e amplia recrudescenza della malattia, almeno non come si verificarono in altri paesi, quanto piuttosto una sua diluizione su tempi molto lunghi19. A scala nazionale, ciò rese possibile una sorta di compensazione produttiva tra le varie aree vitivinicole; un bilanciamento che, anzi, agì pure a livello internazionale con conseguenze notevolissime in termini commerciali. A questo proposito, un fattore fondamentale risultò essere la precoce diffusione della fillossera sul territorio francese in rapporto all’Italia20.

Tra le altre conseguenze, questo fatto comportò un immediato aumento della domanda di vino, per lo più da taglio, di produzione italiana sul mercato francese. Tale pressione portò alla fulminea espansione delle superfici vitate, in particolare nelle regioni del Sud Italia, Puglia e Sicilia in primis, a scapito soprattutto dei grandi spazi ivi dedicati alla cerealicoltura21. Clamorosa, sotto questo aspetto, la crescita della superficie vitata pugliese, con il passaggio dai 90.000 ettari del 1870 ai 320.000 di fine secolo, ottenuta anche grazie alla partecipazione diretta di impresari francesi attivi tanto nel settore della produzione primaria che in quello della trasformazione. E pressoché analoghi furono i risultati del fenomeno in Sicilia, con la messa a coltura di 180.000 nuovi ettari di vigneto nel corso degli ultimi due-tre decenni del secolo. Così, se nel 1871 le esportazioni di vino italiano ammontavano a circa 250.000 ettolitri, il 14% dei quali diretti verso la Francia, nel 1887 queste avevano raggiunto la cifra record di 3,6 milioni di ettolitri, di cui il 78 % orientato verso il mercato transalpino.

Il superamento della crisi fillosserica in Francia, con la progressiva ricostituzione dei vigneti, e la cessazione nel febbraio del 1888 del trattato doganale italo-francese, avranno conseguenze almeno inizialmente enormi sulle esportazioni e sul sistema produttivo italiano; soprattutto, non a caso, su quello meridionale. Improvvisamente, l’export verso la Francia subì un crollo: dai 2,8 milioni di ettolitri del 1887 ai 23.000 ettolitri del 189022!

Solo in parte il vuoto generato dalla nuova situazione verrà compensato dalla firma di nuovi accordi, quelli con Germania e Austria, del 1891, e con la Svizzera, del 1892.

In tal modo, tanto fu rapida la crescita della superficie vitata, altrettanto lo fu la contrazione successiva, per la concomitante azione dei fatti di natura politico-commerciale e per l’ampliarsi dell’areale colpito dalla fillossera. Di lì a pochi decenni, i citati 320.000 ettari a cui si era spinta la superficie vitata pugliese crolleranno a valori vicini a quelli pre-fillosserici (130.000 ettari, di cui circa la metà di ricostituzione, nei primi anni Venti23). Nel solo barese, terra di elezione della viticoltura regionale, tolte le superfici ricostituite gli esiti sono clamorosi, con il passaggio da 142.000 a 8000 ettari24. Meno pesantemente, in Sardegna i 65.000 ettari dei primi anni Ottanta si contraggono a 26.000 nel 192225.

Nelle regioni del Mezzogiorno, la diminuita rilevanza economica della viticoltura seguita al 1888 porterà a una riorganizzazione dei rapporti gerarchici tra i centri urbani, a scapito ovviamente dei nuclei vitivinicoli e a vantaggio invece delle aree ad altra specializzazione agricola (è il caso ad esempio dell’accresciuto ruolo delle terre ad agrumeto e mandorleto in Sicilia26).

Se, per le concatenazioni che si sono viste, gli effetti più macroscopici della fillossera si ebbero a misurare in alcune regioni del Sud, nondimeno essa fu causa di effetti importanti e duraturi anche altrove. Tra essi, la drastica e definitiva riduzione delle superfici vitate in molte aree periurbane, a partire da quell’alto milanese dove una viticoltura legata all’approvvigionamento della città era attiva da secoli su spazi assai estesi. Vero è che qui, come in altri casi, l’azione del morbo provocò probabilmente solo un’accelerazione delle dinamiche già in atto di contrazione della viticoltura (o le anticipò di qualche anno) in rapporto alle sue intrinseche debolezze nel nuovo contesto economico e, anche, in virtù dei processi di sottrazione dei terreni legati all’espansione urbana27.

Pur in assenza di studi d’insieme al riguardo, non possono poi essere trascurate le corrispondenze temporali, per alcune regioni, tra incidenza della fillossera e processi migratori (pensiamo soprattutto a certe realtà alpine, ma, anche, ad alcune aree della Toscana e, più tardi, secondo i complessi criteri sintetizzati in precedenza, nel Meridione).

Ovviamente, i molti e diversificati effetti della fillossera andrebbero analizzati, e non è questa la sede possibile per una tale operazione, regione per regione o, ancor meglio, a scale di maggior dettaglio. Alle variazioni quantitative delle produzioni e delle superfici, più o meno momentanee, che essa determinò nelle diverse aree, si affiancarono spesso le trasformazioni dei precedenti metodi colturali, una tendenza alla razionalizzazione dei vigneti, e, di frequente, profondi mutamenti di tipo qualitativo, anche legati all’introduzione o alle decise preferenze accordate a specifici vitigni28. Una metamorfosi, quest’ultima, che spesso accompagnò la spinta verso una più forte specializzazione commerciale della viticoltura di alcune regioni, Piemonte e Toscana sopra a tutte.

In questa difficile fase, un ruolo crescente lo ebbero i centri di ricerca sulla viticoltura e le varie istituzioni di formazione tecnica che faranno la loro comparsa a partire dagli anni Settanta.

Ricerca e formazione (1872-1882)

Secondo uno schema storico che si ripete frequentemente nel campo dello sviluppo tecnico-scientifico, anche la ricerca di soluzioni al problema delle malattie contribuì significativamente all’ampliamento delle conoscenze sulla vite e sul vino. Tali avanzamenti e la loro divulgazione tramite congressi e pubblicazioni, per opera dei centri di ricerca, delle scuole di viticoltura e delle cattedre ambulanti, risulteranno uno dei fattori cardine dell’evoluzione, qualitativa e quantitativa, della viticoltura italiana tardo-ottocentesca29. In particolare, per lo sviluppo degli ambiti sopra citati, cruciale risulterà il decennio 1872-82.

In ordine cronologico, in questi anni si assiste innanzitutto alla nascita dei primi centri di ricerca vitivinicola, le “Stazioni Enologiche” di Asti e di Gattinara, entrambe del 1872, dirette verso l’analisi chimica dei vini, lo studio delle caratteristiche fisico-chimiche dei suoli, la ricerca di soluzioni di meccanizzazione ecc.

Di lì a poco, nel 1875, farà la sua comparsa il “Giornale Vinicolo Italiano”, prima rivista nazionale dedicata alla viticoltura, e, nello stesso anno, si terrà a Torino il primo “Congresso Enologico Italiano”.

Con il 1876 è la volta delle “Scuole di Viticoltura ed Enologia”, a partire da quella di Conegliano Veneto. Nel decennio successivo, secondo la distribuzione prevista in un primo disegno di legge del 1881, vedranno poi la luce quelle di Avellino, di Alba, di Catania, di Cagliari, di Perugia30.

Più tardi, verso la fine degli anni Ottanta, come parte significativa dei processi di formazione vitivinicola, un discreto sviluppo avranno anche diverse cantine sociali di carattere sperimentale.

Soprattutto nei piccoli centri, lontani dalle sedi stabili di formazione tecnica, un ruolo importante verrà svolto, a partire dal 1885, dalle “Cattedre Ambulanti di Viticoltura”, secondo un modello di università popolare “mobile” che troverà più generale e amplia applicazione in campo agronomico nelle campagne italiane post-unitarie31.

Gli effetti di queste numerose iniziative appaiono difficili da sintetizzare in chiave nazionale; di certo, essi risulteranno assai differenti da regione a regione, finendo con l’ampliare il divario, già esistente, tra aree più sviluppate, nel senso di avanzamento verso una viticoltura moderna, e aree più arretrate.

Tuttavia, risulta evidente come, a partire dalle manifestazioni delle grandi malattie della vite, e in primis della fillossera, una serie di effetti tra loro legati, di cui sono espressione anche le istituzioni e le iniziative citate, abbiano condotto nella seconda metà dell’Ottocento a cambiamenti profondi e duraturi nella struttura della vitivinicoltura italiana. Attraverso gli studi ampelografici, la selezione e l’introduzione dei vitigni ritenuti in quella fase più idonei, i nuovi metodi di impianto e coltivazione, passando per la costruzione di modelli avanzati di formazione tecnico-scientifica e non ultimo attraverso una positiva spinta emulativa dei più rinomati vini francesi, la produzione enologica italiana conseguì indubbi e duraturi miglioramenti. In questo senso, va però detto, le vicende del settore vitivinicolo, pur con le loro specificità, seguirono da vicino quelle più generali dell’agricoltura italiana, o almeno quelle delle sue aree economicamente più avanzate, Pianura Padana in primis, investite in questa fase da importanti trasformazioni tecniche e organizzative.

Il fascismo e le guerre

Tanto la Prima quanto la Seconda Guerra Mondiale non passarono senza effetti sulla vitivinicoltura nazionale. Accanto alle conseguenze distruttive sugli impianti, complessivamente modeste ma neppure trascurabili in alcune zone (importanti devastazioni si ebbero ad esempio durante la Prima Guerra Mondiale nella zona del Collio, in Friuli), altre di tipo indiretto si misurarono soprattutto nel Secondo Conflitto Mondiale. Alle distruzioni operate nelle aree attraversate dalle diverse linee del fronte tedesco-alleato, si accompagnarono infatti gli effetti dell’impiego bellico della manodopera contadina e la riorganizzazione del sistema agricolo del paese in ragione delle necessità di guerra.

In realtà, in accordo con i dati Istat, nel corso della Prima Guerra Mondiale a livello nazionale non si verificò alcun significativo calo produttivo. Vero è che nel 1915 la produzione di vino toccò il suo minimo di tutto il Novecento, con un raccolto inferiore del 60% rispetto alle medie di quegli anni, ma tale fatto non ha legami con gli eventi bellici, quanto piuttosto con un’eccezionale recrudescenza della peronospora connessa alla congiuntura meteorologica di quell’anno32.

Per contro, tra 1941 e 1945 la produzione vinicola italiana novecentesca scese (tolta la citata eccezione del 1915) ai suoi minimi di sempre33, nonostante la crescita della superficie coltivata, da 800.000 a quasi un milione di ettari, realizzatasi nel ventennio fascista (Figura 3)34.

Un incremento, quest’ultimo, frutto delle ricostruzioni post-fillosseriche, ma realizzato sulla base di politiche e investimenti focalizzati più sul lato quantitativo che su quello qualitativo, spesso concretizzatosi attraverso la messa a coltura di terreni scarsamente vocati sul piano della qualità. Negli anni Trenta, tale politica incontrò le necessità legate alla “campagna del grano”, che condusse in non pochi casi all’abbandono della viticoltura specializzata a favore di un utilizzo promiscuo dei terreni. In alcune circostanze, come avvenne nell’Oltrepò pavese, si osservarono addirittura specifiche sperimentazioni “finalizzate a dimostrare l’opportunità di coltivare foraggi, destinati alla zootecnia, tra i filari della viticoltura specializzata”35.

Molto spesso, come si osservò pure in zone di elezione della viticoltura nazionale, nel Chianti o nell’astigiano ad esempio, le ricostruzioni post-fillosseriche e gli ampliamenti ricompresero abbondantemente situazioni di giacitura dei terreni assai poco propizie alla ricerca della qualità. E a condizioni spesso analoghe è riconducibile la messa a dimora, ampia in questo periodo, del vigneto nelle zone di bonifica.

Seppure con intensità molto diverse a seconda dei casi, le “nuove terre”, strappate alle paludi attraverso le grandi opere di prosciugamento, rappresentarono infatti un contesto non trascurabile di espansione della viticoltura italiana tra le due guerre. Tra gli esempi più significativi, l’impianto di 540 ettari di vigneto nella bonifica di Terralba, in Sardegna, accompagnata dalla realizzazione di un apposito stabilimento enologico36.

Ugualmente, in accordo con i dati Istat, tali realizzazioni non risultarono in grado di determinare aumenti dei quantitativi prodotti a livello nazionale che, anzi, decrebbero dai 44 milioni di ettolitri annui medi del primo decennio del secolo ai 39 milioni degli anni Trenta (e ai 36,7 milioni del decennio seguente, ovviamente però gravato dalla fase bellica) (Figura 2). Contestualmente, almeno sino al 1940, il decremento produttivo si accompagnò a una tendenziale riduzione dei prezzi del vino, determinando una generalizzata crisi del settore.

In tal senso, poco effetto ebbero le iniziative fasciste, in qualche modo riconducibili all’ottica ruralista del regime, volte ad incrementare il consumo di vino e di altri derivati dell’uva, quali furono l’istituzione della “Festa Nazionale dell’uva”, nel 1930, o quella dell’“Autotreno Nazionale del Vino”, nel 193437.

Figura 3 – Evoluzione della superficie vitata destinata a vino (in migliaia di ettari), 1921-2011.

(Elaborazione su dati Istat – Serie Storiche)

D’altro canto, tali politiche si scontravano, oltre che con una contraddicente campagna antialcolica, con la realtà di sovrapproduzione vinicola degli anni Venti e con gli effetti, sul mercato interno e su quello estero, della crisi del Ventinove. Le contraddizioni tra indirizzi qualitativi e spinte quantitative ebbero riflessi anche sulla lunga vicenda riguardante il riconoscimento delle produzioni di origine e le zonazioni. Risale al 1921 la presentazione da parte di Arturo Marescalchi38 di un primo progetto per il riconoscimento dei “Vini tipici”. Con alcune modifiche, tale progetto venne convertito in legge nel 1926, e ulteriormente modificato nel 1930, senza che però tali disposizioni trovassero concreta attuazione. Da questi ordinamenti originarono però i primi Consorzi di tutela di alcuni vini (quelli del Moscato di Pantelleria, del Marsala, del Moscato d’Asti e dell’Asti Spumante) mentre per altri si delimitarono le relative zone di produzione (Orvieto, Soave, Alto Adige, Castelli Romani, Sansevero bianco, Barbaresco)39.

Con i prezzi del vino al minimo di tutto il periodo tra le due guerre (Figura 1), una nuova legge vide la luce nel 193740. Rimasta senza concretizzazione, anche per causa dei fatti bellici e delle successive urgenze della ricostruzione, i suoi contenuti anticiparono però gli orientamenti legislativi relativi ai marchi d’origine che troveranno attuazione a partire dagli anni Sessanta. Soprattutto, però, abrogando quella precedente, la legge del 1937, inattuata per la mancanza di regolamenti attuativi, determinò un paradossale vuoto legislativo, che portò allo scioglimento dei Consorzi di tutela e all’annullamento delle delimitazioni territoriali41. Bisognerà attendere quasi un trentennio perché tale vuoto trovi una nuova soluzione.

L’evoluzione post-bellica e la nascita delle DOC

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale prese avvio per la viticoltura italiana una fase trentacinquennale di imponente crescita produttiva. In medie decennali, i dati Istat (Figura 2) testimoniano il duplicamento dei quantitativi prodotti, con il passaggio dai 36 milioni di ettolitri medi annui degli anni Quaranta ai 72 milioni degli anni Settanta42. L’incremento risultò particolarmente rapido nel primo quindicennio.

Accanto alla ricostruzione post-bellica e alla ripresa della domanda, ciò fu soprattutto la conseguenza di una politica di settore ispirata da principi ancora una volta eminentemente “quantitativi”, e in questo senso poco in linea anche rispetto ai seppur tardivi indirizzi del governo fascista, con la preferenza accordata a vitigni a forte rendimento e a bassa intensità di cure43, e con una spinta alla meccanizzazione degli impianti attraverso la realizzazione di sistemazioni più adatte. Si trattava, anche in questo caso, di logiche e processi non diversi da quelli che stavano interessando l’agricoltura nazionale nel suo complesso.

Accanto a un generale ringiovanimento del vigneto, che ne aumentò la produttività, si assistette anche all’espansione, più marcata negli anni Settanta, delle superfici coltivate.

Il contesto di forte incremento quantitativo, ma di prezzi del vino calanti (con la breve eccezione del periodo 1954-59), non escluse peraltro la forte incidenza dei processi di abbandono degli spazi viticoli, soprattutto laddove inseriti in quadri locali di forte emigrazione e di conseguente svuotamento delle campagne.

Il fenomeno, destinato a mantenersi sino a tutti gli anni Sessanta, e in alcuni casi anche oltre, comportò la sostanziale scomparsa della viticoltura promiscua e, seppure non ovunque, la sua sostituzione con impianti specializzati. Soprattutto in Toscana, questa evoluzione si accompagnò all’estinzione della tradizionale figura del mezzadro (e conseguentemente a quella del proprietario concedente) a cui era legata, a doppio filo, buona parte della viticoltura della regione44.

Segnali di svolta nelle tendenze generali si ebbero a partire dagli anni Sessanta, caratterizzati dalla stazionarietà delle superfici vitate, attestate durante il decennio poco sopra il milione di ettari, e da un assestamento dei quantitativi prodotti (pur con le consuete oscillazioni interannuali). Nel decennio successivo si registrerà però un’ulteriore impennata della superficie coltivata, che raggiungerà il proprio apice assoluto nel 1976, con 1.238.000 ettari45.

Più in generale, il quindicennio 1960-1975 fece registrare trasformazioni del settore tra le più significative, con una notevole spinta all’ammodernamento, soprattutto nelle regioni forti della viticoltura. Accanto a ciò, proprio a questi anni si riconducono alcuni fatti che segneranno il futuro della viticoltura italiana e della sua immagine, sul mercato interno e su quello estero. Primo fra tutti, la legge, del 1963, che sancì la nascita delle Denominazioni di Origine (DOC)46, anche se bisognerà attendere un altro triennio per i primi, concreti riconoscimenti (1966)47. Tale disposizione trovò peraltro origine in un più ampio contesto destinato a interessare il settore vitivinicolo dell’intera Europa comunitaria, a partire dai contenuti del Trattato di Roma del 1957 e dalle successive convalide nella norma del 1962.

Parallelamente, proprio di questo decennio è l’emergere di alcuni prodotti italiani destinati, nei decenni successivi, a indubbi successi commerciali. E’ il caso, soprattutto, del “Franciacorta” (1961) e dell’affermarsi, sul finire del decennio, del fenomeno dei “Supertuscan”.

Seppure con modalità e pesi diversi, anche i decenni successivi saranno segnati dalla crescita e dalle affermazioni sul mercato di nuove aree produttive, soprattutto delle regioni del Nordest.

Complice l’intervento sempre più sostanziale delle politiche comunitarie, anche questa fase appare però influenzata da indirizzi contraddittori, tesa tra deboli segnali premiali della qualità e il mantenimento di un modello prevalentemente “quantitativo”, o almeno non indirizzato a un contenimento produttivo coerente con un mercato interno in contrazione48.

Una dinamica di questo tipo contribuisce a spiegare il ribasso dei prezzi degli anni Settanta, con il raggiungimento dei valori più bassi di tutto il periodo unitario nel quinquennio 1981-85 (Figura 1).

Accanto alla considerazione degli aspetti politici - di politica nazionale prima, comunitaria poi e in seguito anche del più generale quadro internazionale - la comprensione dei processi di sviluppo della vitivinicoltura nazionale nell’ultimo cinquantennio non può non considerare il suo motore principale, quello dei consumi, sia da un punto di vista quantitativo, sia sotto l’aspetto della qualità, legato alle trasformazioni del gusto.

In Italia, in linea con le tendenze europee, i consumi pro-capite di vino hanno fatto registrare negli ultimi decenni una costante diminuzione49, a scapito soprattutto delle produzioni meno pregiate. Le restrizioni alla costituzione e alla ricostruzione dei vigneti intervenute con il regolamento comunitario 822 del 1987, recepiscono, seppure con grande ritardo, questa tendenza.

Sta di fatto che, giusto a partire dal 1988, anche in Italia la produzione complessiva ha preso rapidamente a diminuire (con un’improvvisa caduta proprio quell’anno). Con i suoi quaranta milioni di ettolitri prodotti nel 2012 l’Italia rappresenta oggi circa il 16% della produzione vinicola mondiale.

Parallelo è stato il crollo delle superfici vitate, quasi dimezzate rispetto alle punte dei primi anni Ottanta, e ormai sotto la soglia dei 700.000 ettari50. Un aumento dei prezzi ha accompagnato questa fase, almeno fino al 2004, anno a partire dal quale è intervenuta una nuova e perdurante fase di contrazione. Il risultato di tali dinamiche è che negli ultimi dieci anni il valore aggiunto della produzione vinicola è diminuito al ritmo medio di 1,5-2 punti percentuali all’anno51.

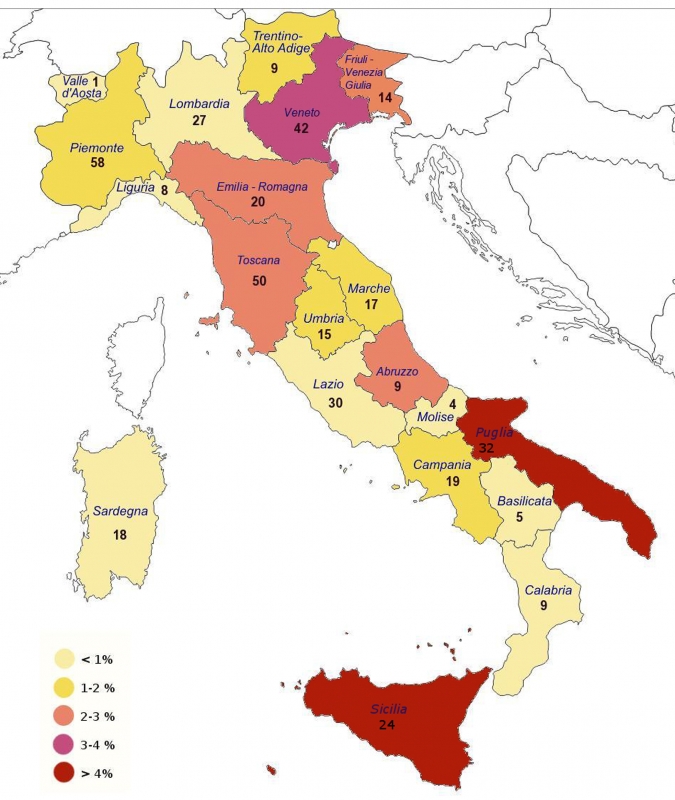

In un contesto generale di questo tipo, vanno assumendo sempre maggiore importanza le differenze regionali. Se in termini economici il ruolo di alcune aree tende infatti a crescere, quello di altre si contrae progressivamente. Tre regioni, Piemonte, Veneto e Toscana contribuiscono oggi per circa il 50% al valore totale del vino prodotto in Italia, rispetto alla quota del 40% che esse detenevano nei primi anni Ottanta. In questa tendenza alla polarizzazione, a farne le spese sono soprattutto, assieme a Emilia-Romagna e Lazio, alcune aree viticole del Sud, che pure conservano in alcuni casi percentuali assai elevate di superficie vitata, superiori al 4,5% (Figura 4)52.

Anche se il rapporto non sempre è automatico, coerentemente con la ricerca di una maggiore qualità del prodotto, un ruolo di crescente importanza ha assunto il mercato dei vini a denominazione (DOC e DOCG; DOP dopo l’introduzione della normativa europea del 2009). Questo copre oggi il 34% del produzione interna, ma anche in ciò si osservano enormi differenze regionali di cui è ad esempio testimone la punta dell’83% di produzione DOP del Piemonte53. Infine, tra le tendenze degli ultimi dieci anni si osserva la progressione delle superfici a coltivazione biologica (53.000 ettari nel 2012), che rappresentano oggi circa l’8% della superficie totale, con un ruolo predominante delle regioni centro-meridionali, Sicilia e Puglia soprattutto54.

Figura 4 – Superficie vitata (in %, incluse le aree a destinazione non vinicola) e DOP per regione. (Elaborazione dell’autore).

Tendenze e persistenze nella viticoltura italiana

La viticoltura italiana ha vissuto negli ultimi 150 anni profondi cambiamenti che ne hanno radicalmente mutate le caratteristiche, sotto il profilo della base ampelografica, e dunque delle qualità prodotte, quello dei metodi produttivi, quello dei paesaggi agrari a cui essa dà vita.

Se da un lato tali trasformazioni sono avvenute sotto la spinta di elementi interni al mondo vitivinicolo, quali le grandi malattie della vite o gli indirizzi imposti dalle politiche di settore, altri, e forse più determinanti, fanno riferimento a fattori di controllo esterni, come il generale sviluppo tecnico ed economico, le metamorfosi del tessuto sociale, le dinamiche demografiche, le tendenze culturali della società.

Il manifestarsi, soprattutto in alcune fasi, di spinte divergenti derivanti da tali fattori, le discrasie temporali tra indirizzi politici e loro concreta attuazione (nonché le loro frequenti contraddizioni rispetto alle più ampie esigenze economiche), le profonde differenze regionali pre-esistenti all’Unità e in larga parte mantenutesi anche in seguito, rendono impossibile una ricostruzione lineare della storia recente della viticoltura italiana.

Nel suo complesso, essa appare quindi soprattutto governata da dinamiche, spesso locali, di tipo quantitativo e/o qualitativo, di risposta a circostanze specifiche, quali la fillossera con le sue conseguenze anche al di là dei confini nazionali, le necessità di guerra, le ricostruzioni post-belliche, gli indirizzi ideologici ecc.

Raramente, se non negli auspici dei tecnici, dei viticultori e dei politici più illuminati, si possono individuare programmazioni del settore a grande scala, capaci di guardare al di là delle esigenze del momento e proiettate quindi in una logica di lungo periodo.

Le stesse politiche “quantitativiste” europee, almeno fino agli anni Settanta-Ottanta, sotto la spinta di interessi parziali sembrano aver fatta propria questa attitudine, prolungando oltremodo una già esistente predisposizione nazionale. D’altro canto, non del tutto organiche alla crescita del settore nel suo complesso appaiono anche le logiche che hanno condotto all’attribuzione delle oltre 320 DOC e delle 73 DOCG che compongono al 2013 il quadro, forse troppo ampio, delle denominazioni di origine italiane.

Anche se la questione andrebbe certamente indagata più a fondo, quella della persistenza di prospettive, temporalmente e geograficamente, spesso troppo ristrette appare come una prima costante che contraddistingue le vicende della viticoltura italiana.

Ciò nonostante, pur con le lentezze e le contraddizioni che si sono dette, risulta indubbia la tendenza verso il miglioramento qualitativo delle produzioni che ha progressivamente coinvolto anche le regioni inizialmente più in ritardo sotto questo profilo. Ugualmente, però, gli sviluppi conseguiti dalle aree già inizialmente “forti” della viticoltura italiana, alcuni territori di Toscana e Piemonte in particolare, ci riconsegnano uno status attuale, almeno nei termini delle eccellenze più riconosciute, non troppo diverso da quello di un secolo fa. Ciò, non senza che altri territori si siano affermati, anche all’estero, attraverso produzioni di notevole qualità.

In tale situazione, la viticoltura italiana è chiamata ad affrontare, in ciò non troppo diversamente da quella di altri grandi paesi produttori, una situazione mondiale del tutto nuova, con il progressivo e rapido emergere di nuovi mercati di sbocco, ma anche di nuove produzioni. La forte crescita dei quantitativi prodotti nell’ultimo decennio da paesi quali Cina, Australia, Cile e Sud Africa, in un contesto di stagnazione mondiale dei consumi, ma entro il quale matura in controtendenza il forte aumento dei consumi stessi in alcuni paesi (Cina e Russia in particolare, grazie anche al loro peso demografico), sono da soli indicativi delle trasformazioni in corso e delle connesse necessità di adattamento.

Accanto a ciò, altri fattori di diversa natura, quali le trasformazioni del gusto, gli esiti delle politiche europee, la crisi economica e, forse più di tutti, gli effetti dei cambiamenti climatici convergono nel definire un quadro di estrema dinamicità dal quale è destinata ad emergere, nel prossimo futuro, una viticoltura probabilmente assai diversa da quella che abbiamo sino a oggi conosciuto.