Le vin de Reims n’a pas une place d’honneur dans les poèmes des trouvères médiévaux. Dans sa Bataille des vins, Henri d’Andeli les fait rimer avec la maladie pour mieux mettre en valeur les effets curatifs des vins d’Épernay et d’Hautvillers : « Nous [Les vins] passons Chaalons et Rains / Nous ostons la goute des rains » (Henri d’Andeli, éd. Héron A. 1991, p. 26). Même si le poème de 1224 est à prendre avec mesure1, l’exemple illustre ce constat qu’à aucun moment de la période médiévale, les vins de Reims ne semblent percer dans la grande querelle des vins2 alors même que le gosier de la cité des sacres royaux est particulièrement assoiffé et que s’y est développé un microcosme économique particulièrement touffu. La part du commerce du vin dans la santé économique de la ville devient si importante que les échevins portent une supplique auprès du roi Charles VI en juillet 1412, lui demandant un allègement des aides sur le vin. Le document du roi fait mention de cette justification : « en grant partie la marchandise de ladicte ville [Reims] soit fondée sur les vins qui croissent environ la ville, qui amednez sont et renduz en ycelle, lesquels, quant amenés sont ès céliers de la ville, l’en a acoustumé de vendre par courretiers »3.

Les questions de l’ancienneté de la consommation et l’élaboration d’une économie du vin à Reims du Moyen Âge aux débuts de l’époque moderne ont déjà fait l’objet d’un intérêt historiographique assez ancien, remettant en cause les idées de Roger Dion qui assimilaient l’économie du vin de Reims à celle du « vin français » du bassin. Cependant, tous ces travaux restent discrets sur les lieux, circuits et interactions d’acteurs du vin au sein de la ville de Reims, voire sur toute production de vin au sein de la cité rémoise. Jean-Pierre Devroey notait déjà en 1989 l’absence de tout hypothétique « vin de Reims », les différentes régions de production s’articulant traditionnellement autour des vins de Rivière (Ay, Vertus, Epernay, Avenay, Hautvillers) et des « vins de [la] Montagne [de Reims] » (Devroey 1989 p. 21-36 et 99-106).

La prise de vue proposée ici s’attachera à esquisser une brève synthèse des recherches sur la production de vin à Reims. La ville en elle-même est riche d’une histoire mouvementée durant toute la période médiévale : située à un carrefour viaire, commercial et militaire remarquable, elle a subi de nombreuses vicissitudes comme en témoignent les destructions et reconstructions des xe, xive et xve siècles. Surtout, la ville s’est agrandie à partir du xie siècle jusqu’à être entourée d’une enceinte ordonnée par Philippe Auguste en 1209 et terminée avec quelque retard en septembre 1358. L’enceinte marque la présence et les limites de la ville dans le pays. Les bans principaux de la cité des sacres royaux sont dévolus à l’archevêque de Reims, seigneur de la ville, et aux établissements ecclésiastiques réguliers que sont les abbayes de Saint-Remi, Saint-Nicaise, Saint-Denis, Saint-Pierre-les-Dames pour les principales, sans oublier bien sûr le ban du chapitre cathédral, principal établissement séculier de la ville. Malgré les tentatives des bourgeois de Reims d’y prendre un rôle plus actif, ceux-ci ne se sont pas vu octroyer le privilège d’une commune (Desportes 1979, p. 88). L’étude approfondie menée par Pierre Desportes permet d’estimer la population rémoise en 1370 à 20 000 personnes, réparties sur 170 hectares bâtis d’un patrimoine immobilier s’élevant à 3 700 maisons (Desportes 1979, p. 462-472). La cité polarise une région densément maillée de villages et, surtout, se trouve toute proche de deux éléments de relief particulièrement notables pour l’installation de la vigne dans la région : le massif de Saint-Thierry au nord et la cuesta située au sud de la ville : la Montagne de Reims.

Il s’agira ici de présenter brièvement les origines de la production viticole à Reims avant de s’intéresser aux différents lieux de production de vin à Reims et leur évolution du xiie au xvie siècle. Enfin, une étude des interactions entre les différents acteurs permettra d’interroger divers processus de fabrique de la norme pour la production du vin à Reims au Moyen Âge.

Origines et organisation de la production de vin à Reims jusqu’au xiie siècle

La plus ancienne occurrence d’une activité viticole dans la région se trouve dans le calendrier des travaux agricoles présent sur la voûte centrale la Porte Mars, arc de triomphe romain datant de la fin du iie, début du iiie siècle de notre ère. Une scène de vendange avec pressurage du raisin apparaît pour le mois d’octobre. La scène en elle-même présente un certain intérêt : deux personnages transportent du raisin, un troisième actionne un pressoir à levier central. Plusieurs réserves sont cependant à apporter à ce document : la Porte Mars en elle-même a une histoire assez largement méconnue liée à l’absence de dédicace ou de tout renseignement sur l’entablement et le couronnement qui devaient constituer la partie sommitale. L’iconographie est lacunaire : seules 7 des douze scènes du calendrier agricole ont traversé les siècles. Malgré la présence d’éléments locaux telle la moissonneuse, faut-il voir dans les activités représentées le reflet d’une pratique locale ou plutôt une production iconographique obéissant aux codes plus ou moins stéréotypés des calendriers agricoles gallo-romains ? Si Henri Stern garde une certaine retenue sur le sujet (Stern 1951, p. 21-30), François Lefèvre y voit bien la représentation d’une activité viticole locale déjà importante (Lefèvre 2005, p. 158).

Les différentes fouilles menées par l’Inrap ont montré la faible présence de tout mobilier attaché à l’activité viticole pour toute la période de l’Antiquité4. De même, cette activité n’a pas pu être confirmée par la présence de marqueurs palynologiques (Zech-Matterne et Bouby 2011). Les apports récents de l’archéobotanique ont cependant permis d’attester à Reims la présence d’une vitis tant sauvage que domestique. Les morphotypes des pépins présentaient initialement de fortes affinités avec ceux des types proches du sud-ouest et du sud, avant d’être complétés par l’apparition de morphotypes typiques de l’Ouest (Bordeaux et la Loire) et de l’Est (Allemagne, Alsace-Lorraine) (Bonhomme et al. 2020). Cette chronologie illustrerait la circulation de cépages lors de l’Antiquité entre les différentes régions, créant ainsi une viticulture partagée entre cépages locaux et migrants.

À la suite de ces indices, le testament de Remi constitue la plus ancienne occurrence écrite d’une viticulture organisée aux environs de Reims. Le testament de l’évêque Remi, rédigé vers 5305, énumère cinq vignes dont une sise « ad Subnem », léguée avec son vigneron Melanius aux prêtres et aux diacres de Reims. Si Michel Rouche y voit une occurrence ancienne de la Suippe (Rouche 2013, p. 499), il est plus probable qu’il s’agisse d’une abréviation de la locution « ad Suburbem » : Remi lèguerait donc une vigne du faubourg de la ville. Le testament de Remi pose en fait les bases d’une première organisation de la production de vin autour de Reims.

Du vie au xe siècle, les évêques de Reims mènent des initiatives pour organiser le temporel, et effectuent de nombreuses donations aux communautés religieuses qui se créent durant cette période. Sonnace, évêque de Reims de 593 à 631, lègue une vigne à Germigny à l’abbaye Saint-Pierre-les-Dames. Son testament mentionne le don de son domaine de Germigny et des vignes associées à l’abbaye de Saint-Thierry (Flodoard 1854, p. 291). Il lègue « des vignes » à l’abbaye de Saint-Remi sans les localiser. Nivard, évêque de Reims de 649 à 673 fut également un généreux donateur pour les communautés religieuses, dotant d’un important temporel l’église de Reims et les abbayes de Saint-Pierre-les-Dames, Saint-Remi, Hautvillers et Saint-Basle (Flodoard 1854, chapitres 7 et 10). Jean-Pierre Devroey identifie cette période comme étant le moment où les évêques acquièrent et font planter des vignes à proximité immédiate de la cité rémoise : à Châtillon, au Mont-d’Ausson et au Mont-Ferré à Taissy (Devroey 1989, p. 47).

La structuration des différents acteurs du vin se donne à lire à partir du Polyptyque de l’abbaye de Saint-Remi, ouvrage complexe ayant connu plusieurs strates de rédaction. La principale phase de rédaction a sans doute été décidée par l’évêque Hincmar de Reims au milieu du ixe siècle. Cet inventaire consacre surtout le rôle que les évêques de Reims s’efforcent de maintenir durant tout le Moyen Âge comme seigneurs de la ville et montre d’une manière très explicite l’organisation du territoire qu’ils décident. Les établissements ecclésiastiques reçoivent ainsi des droits sur des possessions domaniales assez éparses permettant de mailler le pays rémois, le temporel de l’évêque s’axe lui autour d’un domaine identifié.

Jusqu’au xiie siècle, les évêques successifs se montrent particulièrement proactifs dans l’organisation de la production de vin à Reims qu’ils détachent complètement de leurs domaines. La possession même de vignes à Reims n’est pas d’un grand intérêt pour les archevêques qui préfèrent des lieux plus lointains, particulièrement les châtellenies de Courville et Viel-Arcy, plus au nord. Toutes les vignes dont ils disposent à proximité de la ville sont léguées aux établissements religieux. Les vignes sises au Mont d’Ausson, et à Châtillon sont données par l’archevêque Gervais à l’abbaye de Saint-Nicaise6 en 1060, la vigne du Mont-Ferré est léguée par Manassès à l’abbaye de Saint-Denis (Demouy 1982, p. 133-137). La seule vigne suburbaine qui apparaît encore au temporel de l’évêque de Reims au début du xiie siècle est celle de Mont-Valois de laquelle 13 setiers de vin sont à prélever annuellement pour en faire don à l’abbaye de Saint-Nicaise (Cossé-Durlin 1991 p. 232 et Demouy 1982, p. 346-347). Le premier dénombrement général du temporel de l’archevêque, daté de 1375, ne mentionne plus aucune vigne à proximité de la ville de Reims. Les domaines viticoles de l’archevêque se situent au xive siècle bien à l’extérieur de la ville, surtout dans les châtellenies de Courville et Viel-Arcy7.

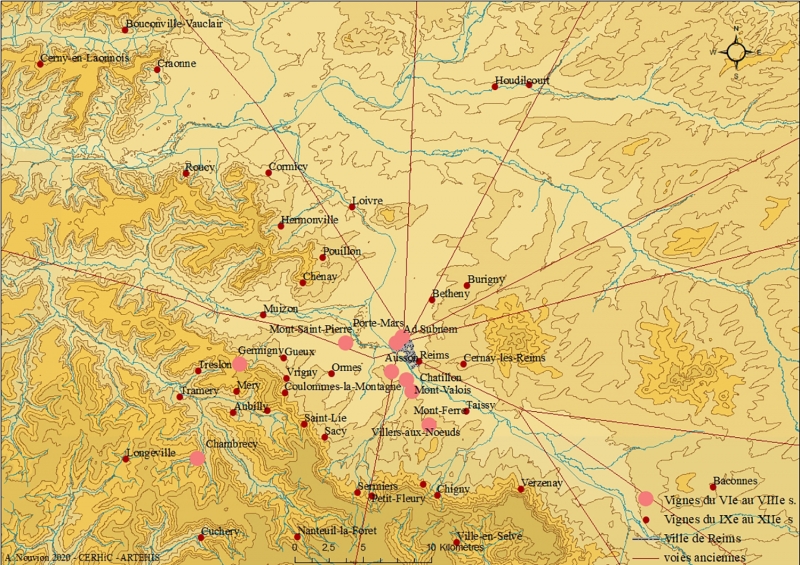

Les différentes donations et confirmations de biens montrent ainsi une organisation des vignes dans le pays rémois : l’essentiel du temporel viticole se situe à l’écart de la ville et se polarise autour du massif de Saint-Thierry au nord-ouest, et sur le flanc nord de la Montagne de Reims au sud-ouest de la cité. Les fouilles archéologiques menées en 2012 à Cernay-les-Reims ont mis en valeur des indices conséquents de viticulture dans une datation comprise entre le xie et le xiiie siècle, éclairant ainsi un espace peu nommé dans les temporels des grands établissements ecclésiastiques d’alors (Rabasté, Marchaisseau, Pichard 2019). Quelques vignes s’observent aux alentours immédiats de la ville, et ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’une vigne se donne à lire dans le cœur bâti de la cité8.

Fig. 1. Les principales attestations de vignes autour de Reims entre le vie et le xiie siècle.

L’exploitation de ces vignes revêt différentes modalités, elles sont partagées entre un domaine exploité en régie directe par le seigneur9. Très tôt, les vignes dont les ecclésiastiques détiennent la propriété éminente peuvent être exploitées par des laïcs contre l’octroi d’une redevance, souvent très modeste10. Les modalités sont excessivement diverses et montrent l’intensité de l’investissement des bourgeois de Reims dans cette économie et ce, dès le Moyen Âge central11.

Jusqu’au xiie siècle, l’essentiel des interactions concerne surtout le commerce du vin : l’archevêque de Reims et l’abbaye de Saint-Remi tentent de capter les bénéfices de ce commerce grâce aux foires. L’abbaye de Saint-Remi souhaite l’installation d’un forum en son bourg dès le milieu du xie siècle et profite de la visite du pape Léon IX en 1049 pour se voir accordé par une bulle le droit de tenir un mercatum dont la date est fixée au 21 octobre12. La date de ce marché renseigne sur sa destination principale : le commerce des vins nouveaux. Une redistribution des pouvoirs s’opère au siècle suivant : aux tentatives infructueuses d’Henri de France d’installer un marché en 1170 succèdent les initiatives de Guillaume aux Blanches Mains (1176 – 1202). Celui-ci émet une charte en 1183 instaurant un nouveau quartier de la ville, la Couture, qu’il dédie à l’artisanat et à la vente. Il incite les charrons et tonneliers à y résider et installe le marché des vins dans une rue perpendiculaire à la Couture : la rue de l’Étape aux vins (Demouy 1988, p. 88). Par cette action forte, Guillaume aux Blanches Mains affirme ainsi à la fin du xiie siècle la mainmise du pouvoir épiscopal sur le commerce du vin à Reims mais aussi sur toute l’organisation de la ville, proposant notamment la charte dite Willelmine, qui règle le fonctionnement de l’échevinage de Reims tout en n’accordant pas de commune à la ville (Desportes 1979, p. 85-92).

Les évêques de Reims ont ainsi mené jusqu’au xiie siècle un ensemble d’actions leur assurant l’initiative sur l’organisation de la production du vin à Reims et sur son commerce. Cette hiérarchie perdure durant toute la période médiévale, avec cependant de notables évolutions.

Des lieux du vin à Reims du xiie au xvie siècle ?

L’organisation de la production de vin a mis en évidence un maillage très dense de villages situés à proximité de la cité : le massif de Saint-Thierry et le nord de la montagne sont aisément accessibles. Leurs coteaux présentent également des aménités non négligeables pour la viticulture. Ainsi, il n’est pas spécialement étonnant de constater qu’aucune vigne d’importance située à l’intérieur des murs de la ville ne se distingue à la lecture des sources ecclésiastiques ou de l’échevinage du xiie au xvie siècle13. Cependant, les lieux du vin se situent à proximité immédiate des murs de la cité et apparaissent comme des territoires intermédiaires entre la ville et les villages des côtes alentour. Quelques vignes suburbaines se distinguent par l’importance qui leur est accordée par leur propriétaire : la vigne de la Porte de Mars pour le chapitre cathédral et celle de Murigny pour l’abbaye de Saint-Remi. Ce questionnement sur les lieux du vin à Reims porte également sur les instruments de la vinification : des pressoirs ou des celliers existent-ils à Reims du xiie au xvie siècle ?

La vigne de la Porte de Mars

Le chanoine Gilon lègue au chapitre cathédral en avril 1206 une vigne qu’il a plantée à la Porte de Mars14. Le sénéchal du chapitre doit prendre deux muids de vin de cette vigne pour l’anniversaire de Gilon. Le nécrologe du chapitre se montre plus précis : « en notre terre de la Porte Mars, Gilon a planté une vigne, l’a close d’un mur et y a construit une maison. […] Notre sénéchal […] y prendra une papeline de vin de ladite vigne pour l’anniversaire [de Gilon] »15.

Plusieurs éléments très intéressants se retrouvent dans cette lecture : la mention d’une vigne « close de murs » est la plus ancienne pour les vignes de la Champagne rémoise. Le mot « clos » n’est cependant jamais utilisé dans les textes pour désigner cette vigne. En 1290, les officiers de l’archevêque font effraction sur les domaines du chapitre et détruisent la haie de cette vigne. La sentence arbitrale de 1290 mentionne : « destructione sepis vinee dicti Capituli de Porta Martis »16. La vigne porte donc dans ce texte le nom de vigne de la Porte de Mars. Il est prévu qu’elle soit restituée au Chapitre et que le nouveau mur construit à proximité ne soit pas détruit. Le notaire Jean de Soissons rédige l’acte d’exécution de la sentence arbitrale en août 1291 et mentionne la vigne sous le même nom17. En septembre 1296, le différend n’a pas été réglé puisqu’une nouvelle sentence arbitrale est énoncée sur la juridiction et la réparation d’injures. La vigne de la Porte de Mars n’est pas mentionnée explicitement ou, en tout cas, pas sous le même terme que dans les documents précédents. Il est cependant question dans les destructions de « sepium » (les haies) et de « clausurarum ». Il est délicat de se prononcer tant les deux termes peuvent être utilisés pour qualifier cet espace litigieux de la Porte de Mars18. Le terme « sepes » est certes utilisé dans les trois documents, mais il l’est d’abord au singulier avant d’être mis au pluriel dans le dernier document. Le mot « clausura » est polysémique et peut tout autant désigner un clos de vignes (Niermeyer 1976, p. 189) que renvoyer ici à la réparation attendue des effractions commises par les sergents de l’archevêque.

Le contentieux tarde à se régler puisqu’une nouvelle sentence arbitrale, celle-ci datée de décembre 1326, mentionne cette haie de la vigne du chapitre, reprenant cette fois-ci l’usage des documents de 1290 et 1291. Le 7e différend, sur les 17 qui opposent alors chanoines et archevêque, concerne la « sepem vine capituli » (haie de la vigne du chapitre). Il est cependant précisé un peu plus loin l’obligation faite à l’archevêque de ne pas empêcher « dicte vinee clausura » (la clôture de ladite vigne) et de délimiter le terrain de trois bornes19.

Il est impossible de dire si, de 1290 à 1326, la vigne a continué à produire les deux muids de vin de papeline destinés à l’anniversaire de Gilon de Saint-Thierry. La vigne disparaît du domaine canonial au xive siècle. Elle n’est pas mentionnée dans la déclaration du temporel du Chapitre de 1384 : seuls restent « dehors la ville de Reims, prez du chastel de Porte-Mars […] une maison et grange à laquelle appendent environ L jours de terres arables »20. Si elle n’a pas disparu faute d’entretien à la fin du xiiie siècle, elle a sans doute été détruite dans les préparatifs du siège finalement infructueux de Reims en 1359–1360 par le roi anglais Edouard III. En 1429, un souvenir de cette vigne perdure tout de même dans la déclaration de la grande cense de la Porte Mars faite par le chapitre : « Item une piece de terre ou feust jadis la vigne selon les fosses de la ville etaboutissant a la place ou estoit la grange de ladite cense contenant deux jours »21.

Cette disparition n’a pas diminué l’importance du vin de papeline mentionné par le nécrologe, loin de là. Une nouvelle occurrence de ce type de don, très particulier au chapitre, se retrouve dans un autre litige – décidément – opposant les chanoines à l’archevêque en 139722. Les archives royales ont conservé un document du 31 janvier 1396 exposant les griefs du chapitre. Ceux-ci devaient recevoir de l’archevêque « duos modios vini » pour leur distribution suivant la célébration O Sapiencia du 18e jour des calendes de janvier23. Les chanoines ont jugé la qualité du vin très insuffisante24. Une procédure judiciaire remonte jusqu’au Parlement royal et dure de mai 1397 au 3 juillet 1397. Au fil de cette procédure, le vin y reçoit divers qualificatifs : « vinum papeline » (27 juin 1387), « une queue de vin blanc » (30 juin 1397), « deux muys du meilleur vin du creu des vignes du dit exposant du terroir d’environ Reims [à percevoir] le jour que on chante O Sapiencia »25. Le don de vin de papeline n’est ensuite plus à recevoir pour le 1er août26 mais pour le 13 décembre et l’anniversaire de Gilon a été remplacé par le « O Sapiencia ». Le vin est cependant à percevoir « du terroir d’environ Reims », ce qui rappelle la vigne située à proximité de la ville d’où le vin anniversaire était pris27.

La vigne de la Porte-Mars, située à proximité immédiate de la ville, a connu nombre de vicissitudes et ce, avant même sa disparition dans le temporel, mais le lieu est vite chargé d’une symbolique particulière qui perdure avec cette papeline chère aux chanoines durant le xive siècle.

Murigny, du clos à la vignerie

Un second lieu important de vignes proche de la ville est la « vinea de murineio que Clausum dicitur »28 appartenant à l’abbaye de Saint-Remi de Reims dès 1218. L’histoire de ce clos de vignes suit une trajectoire assez similaire à celle de la vigne du Chapitre. Il est surtout actif dans le courant du xiiie siècle mais disparaît des dénombrements du temporel dès la fin de ce siècle. Le clos n’est pas non plus mentionné dans la déclaration de la manse abbatiale de 138429. Tout comme la vigne de Gilon, le vin qui était cueilli des vignes du clos de Murigny a acquis un statut particulier. En 1226, Pierre le boiteux, abbé de Saint-Remi de Reims, règle un litige sur l’approvisionnement du couvent de l’abbaye. Il dit accorder à l’abbaye « deux cents muids de vin, à prendre dans notre clos de Murigny »30, sans autre précision que cette quantité de vin. Les vignes du clos ne peuvent cependant fournir le vin attendu en 1271. Les deux cents muids sont donc pris sur les vignes que l’abbé tient à Sacy. Une déclaration des biens de la première moitié du xive siècle précise : « deux cents muids de vin fromentel de la valeur de cent livres, prisé le muid dix sous, que l’abbé doit chaque année au couvent pour pitance »31. La rente attendue a été transférée d’un lieu sur une valeur, dix sous le muid, et sur une qualité de vin : « fromentel ». Si la valeur du vin peut apparaître assez modique au regard des autres documents rémois de la période, il serait prématuré d’y conclure que le vin serait de piètre qualité. Les décennies 1320-1340 voient se succéder inflations et dévaluations monétaires qui rendent toute comparaison difficile32. La qualité du vin constituerait l’autre critère déterminant : par métonymie, le terme « fromentel » désignerait un cépage, l’un des deux identifiés en Champagne rémoise au Moyen Âge avec le gouais33. En 1583, dans leur description des plants champenois, Charles Estienne et Jean Liébault définissent le fromentel comme « meilleur complant de vigne blanche, qui a le bois tirant sur le iaune » et disent du gouais que « nul n’est moins tendre [que lui] à la gelee, qui porte le bois tanné, & fort gros en tige, la feuille ronde, & tend beaucoup de fruict » (Estienne, Liébault, 1583, fol. 326v)34. Le fromentel porte avec lui la connotation d’une production de qualité tandis que le gouais est considéré comme résistant à la gelée et à même de produire de grandes quantités de raisins. La valeur de la rente de vin a donc connu quatre critères entre 1226 et le milieu du xive siècle : la quantité et le lieu d’abord, prix et qualité ensuite.

L’importance mémorielle accordée aux vignes de Murigny se retrouve au début du xvie siècle. Le clos a disparu depuis deux siècles mais on observe une politique volontariste d’achats de vignes menés par l’abbaye en ce lieu : des « vignes » d’une surface indéterminée sont achetées en avril et mai 1479. Le dénombrement des biens de 1516 mentionne 4 pièces de vignes au lieudit Mont Pouisson à Murigny pour une surface d’environ 35 hommées (soit environ 1,1 hectares). L’une des vignes, d’une surface de 6 hommées, est estimée 10 sous tournois mais est « subgette a gelee […] ne valant pas la façon ». Le dénombrement de 1522 mentionne une « vignerie desdits religieux [de Saint-Remi] à Murigny », et également 9 pièces de vignes. Toutes n’ont pas d’estimation de surface, 4 pièces de vignes sont mesurées à 35 hommées. Enfin, le dénombrement de 1549 mentionne 8 vignes dont la surface est de 3,5 jours et 20 hommées, soit 2,41 hectares35. Les recoupements entre les différentes déclarations restent hasardeux, d’autant que les surfaces restent imprécises et qu’il n’y a pas de précision quant à leur localisation parcellaire. Au début du xvie siècle, les moines de l’abbaye de Saint-Remi cherchent à revaloriser des vignes situées aux abords immédiats de la ville, alors même qu’ils possédaient un temporel de vignes assez important dans les villages du massif de Saint-Thierry et du nord de la Montagne de Reims36. En 1549, l’ensemble des surfaces de vignes déclarées par l’abbaye se monte à plus de 20 hectares, les possessions de Murigny ne représentant donc dans ce dénombrement que 10 % des surfaces viticoles37. Aucune justification d’une telle attention portée à ces vignes situées à proximité immédiate de la cité ne se donne à lire dans les sources. Les moines n’ont manifestement pas fait l’acquisition de ces vignes dans une optique commerciale, puisque celles-ci sont volontiers décrites comme « ne valant pas la façon ». L’hypothèse la plus probante consisterait à interpréter ces achats comme la preuve d’un esprit bénédictin très conservateur des moines de l’abbaye, les invitant à un retour vers un passé idéalisé. Le clausum de Murigny représentait le lieu d’où venait leur vin de pitance. Murigny est également l’une de leurs plus anciennes possessions, mentionnée dans le Polyptyque dès la première strate de rédaction vers 816-825 (Devroey 1984, p. 6)38. La recréation d’un domaine cohérent de vignes dans ce lieu rapprocherait les moines de ce qu’ils pouvaient considérer comme l’âge d’or de l’abbaye et recréer un lieu de vin se rapprochant de celui qui avait créé cette rente de 200 muids de vin devenu fromentel.

Les autres vignes suburbaines

Les établissements religieux maintenaient volontiers des vignes à proximité immédiate de la ville. Outre la vigne de Porte de Mars, les chanoines de la cathédrale possédaient au xiiie siècle une vigne et un pressoir banal au Mont-Saint-Pierre39, une vigne à Bezannes40. Des vignes sont également mentionnées en Mont-Valois41. Cependant, aucune vigne suburbaine n’est consignée dans la déclaration du temporel de 1384. Il est fort probable qu’elles aient eu à subir les effets combinés des « temps difficiles » du xive siècle42. L’intrication totale des revenus publics et privés du chapitre, dû au fait que ses membres n’étaient pas soumis au vœu de pauvreté, ne permet pas de relever une stratégie d’ensemble de ces possessions de vignes. Cependant, les acquisitions de vignes aux abords immédiats de Reims par les chanoines ou le chapitre lui-même reprennent au xve siècle : deux vignes sont acquises à Ausson le 31 décembre 142143, une autre à Trois-Puits en juin 144944. En 1579, le chanoine Pierre Gaignereau se voit adjuger deux pièces de vigne sises à Montferré45.

L’abbaye de Saint-Nicaise déclare également posséder des vignes dans les faubourgs immédiats de la cité. Au xiie siècle, l’archevêque de Reims Manassès confirme la possession de vignes à Châtillon (Cossé-Durlin 1991, acte 19, p. 197-198)46. Puis, au xiiie siècle, elle acquiert des vignes à Mont-Valois47. L’abbaye y possède encore dix jours de vigne « gouaisse » en 1384 (Varin 1848, p. 619-622). Le 21 janvier 1519, le trésorier de l’abbaye achète à Jean Novion, chapelier de Reims, une vigne sise à Cormontreuil48. Dans l’ensemble du domaine viticole de Saint-Nicaise, ces vignes suburbaines restent quand même très minoritaires, les domaines se concentrant en deux pôles. L’un est au nord de la Montagne de Reims, autour des villages des Mesneux, Sacy, Sermiers, et Villers-aux-Nœuds. Le second se trouve dans le massif de Saint-Thierry au nord où des vignes sont présentes à Hermonville, Chenay et Merfy.

Cette même organisation en deux pôles viticoles principaux se retrouve pour l’abbaye de Saint-Remi de Reims. Celle-ci n’acquiert d’autres vignes suburbaines qu’au xvie siècle. Ce fut déjà le cas à Murigny, des vignes apparaissent également pour la première fois dans le temporel de l’abbaye à Champfleury dans le dénombrement de 152249 et Cormontreuil dans celui de 154950. Ces vignes représentent des exceptions dans le temporel de Saint-Remi et, mises à part celles de Murigny, ne semblent pas destinées à être développées par l’abbaye puisqu’elles sont d’abord décrites pour leur potentiel de revente.

Les moniales de Saint-Pierre-les-Dames déclarent posséder en 1384 « dedens Reins en cens et sourcens de maisons, terres et vignez qui valent cent sous » (Robert 1926, p. 9), sans plus de précision toutefois pour ces possessions. Elles déclarent posséder également un pressoir à Cormontreuil. Cependant, l’essentiel des biens viticoles de l’abbaye se trouve en dehors de la ville : elles déclarent posséder des vignes dans cinq autres localités, dont Hermonville semble être la plus importante avec 13 jours de vignes. Des pressoirs sont mentionnés dans des lieux parfois lointains : à Vaux-Montreuil ou à Guyencourt par exemple (Robert 1926, p. 17). On ne retrouve pas exactement la logique des deux pôles observés à Saint-Nicaise et à Saint-Remi, les possessions viticoles de Saint-Pierre-les-Dames semblent plus dispersées. En 1471, on retrouve des vignes à proximité de Reims pour les sœurs converses. Celles-ci « font labourer à leurs deniers et qui, tout desduict, couste plus qui ne vault » (Poirier-Coutansais 1974, p. 503) un jour de vignes à Cormontreuil.

En revanche, la part des vignes suburbaines augmente pour les établissements plus modestes du clergé rémois. Les moniales cisterciennes de Clairmarais déclarent posséder en 1384 un jour de vigne « gouesse » au terroir de Taissy. L’autre vigne qu’elles possèdent est à Prouilly et mesure également un jour. La collégiale de Saint-Symphorien ne déclare posséder qu’une vigne en 1384, celle-ci est située à Bezannes (Varin 1848, p. 624).

Les chanoines de Saint-Denis déclarent posséder une part importante de leur patrimoine viticole à proximité immédiate de Reims : ce sont six jours de vignes à Champigny, un pressoir et 3 jours et demi de vignes à Thillois qui sont déclarés le 18 octobre 1384 (Robert 1926, p. 45-46).

Pressoirs et celliers

Les lieux de la vinification à Reims peuvent également être interrogés. La vigne se cultive principalement hors-les-murs, qu’en est-il donc des opérations de vinification ?

Tout comme les activités de viticulture, les pressoirs observés se situent presque systématiquement hors-les-murs de la cité épiscopale. Déjà, dans le Polyptyque de Saint-Remi, un document d’inventaire, des pressoirs sont mentionnés dès 816-825 dans des domaines situés à l’extérieur51. Les exemples de ce type se retrouvent au Moyen Âge central : en 1196, lorsque les chanoines acquièrent un pressoir auprès d’Herbert Quicoz, l’équipement se trouve au Mont-Saint-Pierre52. En 1232, la léproserie Saint-Ladre obtient en aumône des seigneurs d’Ormes un pressoir situé à Ormes et le droit d’en édifier d’autres53. Plus tard, le chapitre acquiert un pressoir à Courcy en 124854 et un autre à Ville-Dommange en 1263-127255.

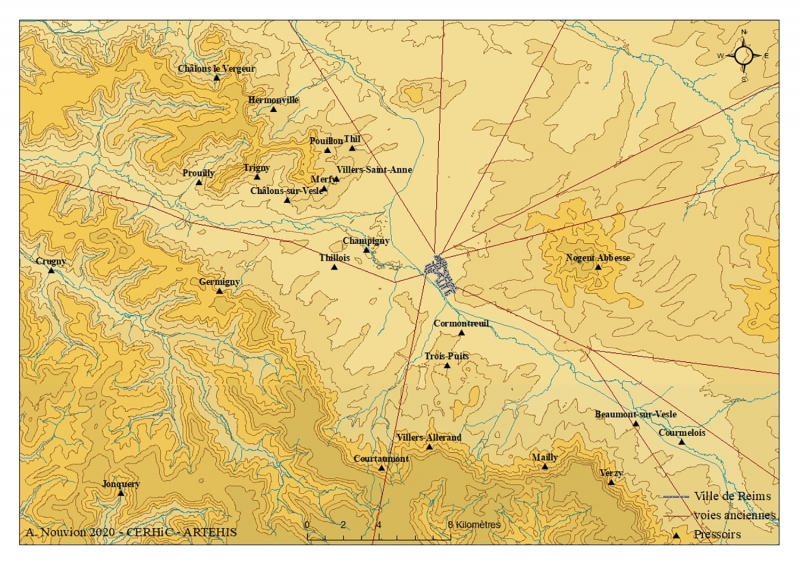

Les déclarations du temporel de 1384 ordonnées par le roi Charles VI constituent un outil commode pour obtenir un panorama de toutes les possessions des établissements ecclésiastiques56. La valeur déclarative n’est pas parfaite et doit être nuancée : la peur de taxations excessives n’était pas étrangère aux déclarants qui répétaient bien volontiers qu’un bien « couste plus qu’il rend de prouffit »57. Archevêque et abbayes urbaines y déclarent détenir 31 pressoirs. La majorité de ces pressoirs semble se situer à proximité des lieux de la cueillette du vin. Aucun pressoir n’est déclaré au sein même de la ville de Reims. Les deux plus proches se situent à Cormontreuil et à Champigny, appartenant respectivement à Saint-Pierre-les-Dames et à Saint-Denis.

Fig. 2. Les pressoirs dans les déclarations du temporel de 1384.

La géographie de ces pressoirs recoupe ainsi pour l’essentiel celle des vignes, avec deux polarisations principales, dont une très marquée sur le massif de Saint-Thierry, au nord-ouest. Tout comme les vignes, la présence de pressoirs intra-muros à Reims semble très rare, soumise à un étroit contrôle. Un différend opposant l’archevêque aux échevins de Reims en 1387 en témoigne. L’archevêque de Reims Richard Picque a constaté l’édification d’un pressoir par Oudin Houssette en une maison du quartier de la Couture et en a fait la saisine :

« Ledit Houssette, […] a fait, construit et édiffié, ou fait faire, construire et édiflier en une maison, en laquelle il demeure à présent, séant en la Cousture à Reins, ou ban et en la terre et juridiction temporelle dudit Mgr l’arcevesque, un pressoir habile et convenable à pressuirrier aines de vins, verjus et autres bruvages, et à ycellui avoit pressuirrié, et fait pressuirrier pour pluseurs personnes, desquelles il avait pris prouffit, ou faire prendre à son prouffit tant en verjus comme en argent, qui bien vault la somme de vint solz parisis ou environ. »58

Le pressoir se situait donc dans le quartier de la Couture, dépendant du ban et de la juridiction de l’archevêque. Comme pour l’organisation des temporels ecclésiastiques et du commerce du vin, le prélat agit pour maintenir sa préséance dans les opérations de vinification. Cela s’observe par l’interdiction d’établir un pressoir sans son autorisation ou celle de son prévôt, rappelée dans ce document de 1387.

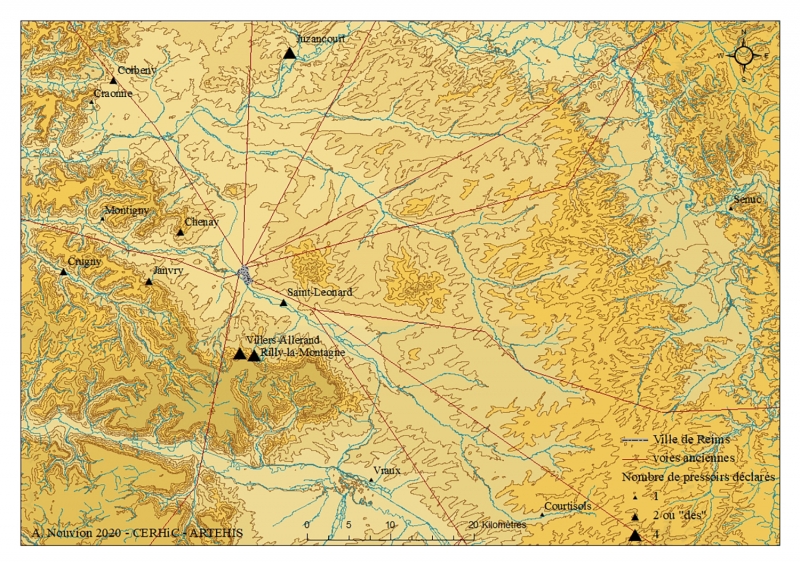

Même si l’existence de pressoirs à l’intérieur des murs de la ville est avérée par ce document et par l’autorité revendiquée par l’archevêque, de tels équipements n’apparaîssent pratiquement jamais dans les documents déclaratifs des biens des établissements ecclésiastiques alors qu’ils apparaissent dans les habitats situés à l’extérieur de la cité. Les déclarations du xvie siècle de l’abbaye de Saint-Remi59 dénombrent 25 pressoirs auxquels s’ajoute un nombre indéfini pour trois localités pour lesquelles sont seulement mentionnés « des pressoirs »60.

Fig. 3. Carte des pressoirs déclarés par l’abbaye de Saint-Remi de Reims au xvie siècle.

Une telle documentation amène à penser que le pressurage était fait à proximité immédiate des lieux de la cueillette du vin, situés à l’extérieur de l’enceinte. Cela viendrait confirmer une césure relativement nette des activités urbaines et rurales déjà observées dans l’organisation fonctionnelle de l’espace urbain et périurbain de Reims (Xandry 2013, p. 391-438). Le pressoir n’était d’ailleurs pas la seule méthode de pressurage utilisée en Champagne : les comptes de l’archevêché mentionnent l’emploi de hottiers-fouleurs lors des vendanges. Ces rôles sont dévolus à des ouvriers spécialisés, tels Adenin Hutin et Adenin Lescuier qui reçoivent par ailleurs des travaux à la journée et en tâche pour la façon de vignes61. Le foulage est bien dissocié de l’ouvrage dans les pressoirs dans ces comptes. Les pratiques de vinification étaient diverses et ce, à l’intérieur même d’un domaine de vignes.

Il faut bien entendu évoquer le cellier des établissements qui reçoit le vin conduit vers la ville début octobre. Les clercs y conservent les vins pour leur pitance, mais également en prévision à des dons à divers tiers. En 1200, les comptes de l’Infirmerie de Saint-Remi mentionnent que le boucher, lorsqu’il abat les bœufs ou sale les viandes, reçoit 1 demi-setier de vin. En 1442, ce sont les gardiens de l’église abbatiale qui en reçoivent lorsqu’ils sont de garde une semaine sur deux, trois litres de vin par jour, y compris le vin des messes (Devroey 1989, p. 127)62.

L’inventaire après décès de l’archevêque Richard Picque, dressé en décembre 1389, permet de prendre conscience de l’ampleur des celliers du seigneur de la ville. L’inventaire après décès identifie trois celliers différents dans la propriété du château des archevêques situé à la Porte de Mars : le premier contient 44 queues de vin « tant blanc comme vermel », un autre situé près de la cave abrite 19 queues de vin nouvel. Enfin, « en la cave » se trouvaient 4 queues de « vin vies, lesquelz vins sont tous petis vins et ne sont points merchans »63. Le personnel comprenait deux bouteillers, un aide-bouteiller et deux sergents de cave64.

L’essentiel des vignes se situe à l’extérieur de la ville, même si quelques-unes sont présentes dans les faubourgs immédiats. Quelques vignes dites « dedens Reins » ont pu exister mais semblent faire exception. Des attestations restées isolées de pressoirs à Reims sont présentes dans les sources, tout comme l’existence de celliers conséquents destinés à recueillir les vins produits principalement aux alentours.

Vers un vin « de Reims » ? Interactions, fabriques de la norme, commercialisation

Les usages de la vigne et du vin et l’édiction de normes s’érigent lors des diverses interactions entre les différents personnages. De nombreuses questions autour de la mesure du vin, de sa commercialisation et de l’éventuelle appellation d’un « vin de Reims » émaillent la période. Les acteurs s’emparent de ces problématiques de manières très diverses : l’archevêque de Reims reste le seigneur de la ville et concentre les griefs et conflits. Les établissements ecclésiastiques, particulièrement l’abbaye de Saint-Remi, lui ont déjà disputé le droit de tenir une foire aux vins. L’échevinage et les bourgeois de Reims intensifient leurs revendications à partir du xiiie siècle, autour de la régulation de la commercialisation du vin. Ces fabriques de la norme ont-elles permis à un éventuel « vin de Reims » d’acquérir typicité et distinction dans les derniers siècles du Moyen Âge ?

Le vin « à la bonne mesure »

Il est intéressant de noter que la bonne mesure du vin prend une importance croissante au fil des siècles : les documents renseignent sur le fait que pas moins de 24 mesures locales existent pour le pays rémois, avec des contenances si différentes que les abbayes possèdent leurs propres tables de conversion ! L’office des jaugeurs de vin reste, pour quelque temps, l’apanage du conseil des échevins. On observe les mesureurs de vin à partir du xive siècle. En 1344, les échevins rappellent leur prérogative de « faire effondrer et épandre les vins jugés mauvais ou forfaits ».

Un acte du Parlement de Paris du 13 février 1378 reconnaît aux échevins le droit de visitation, connaissance et jugement des vins exposés en vente au ban de l’archevêché, le droit de visiter les foires, y dresser l’ordre. L’échevinage limite à 6 les offices de courtier/mesureur du vin et en 1415, impose une peine de 10 sous à quiconque se livrerait illégalement à cette pratique. Une coutume du xvie siècle informe que les candidats à cet office doivent déposer une caution de 80 livres (Devroey 1989, p. 139) !

Des péripéties émaillent le xvie siècle : à Reims se trouvaient des jaugeurs tant dépendants de l’échevinage qu’officiers de l’archevêque. Jusqu’à un acte d’Henri ii de novembre 1551 intervenant au détriment des échevins : il casse les offices de jaugeurs de vins précédemment créés et confirme les droits de son cousin le cardinal de Lorraine. Il lui confère les droits d’établir les jaugeurs sont donnés « tant en ladicte ville de Reims que audit ban Saint Remy »65.

Sur une thématique proche, la corporation des tonneliers se voit aussi réglementée avec l’instauration d’une mesure particulière. L’ordonnance de la prévôté de Vailly66 de 1377–1378 norme la fabrication des tonneaux : « [lxxiii] On fera tonniaux dedans la prévosté de quatre muys et demi, à six cerciaulx en chief, cinq cerciaulx au col, et six ou bouge, à quatre loieures, et bien barré de bonnes barres à cinq chevilles, qui bien tiegnent le fons » (Varin 1848, p. 487)67.

Régulation du commerce local

Le commerce du vin à Reims a longtemps bénéficié d’une belle libéralité, s’est révélé très actif et a contribué à façonner des circuits du vin par les tentatives de régularisation, notamment du prix du vin. Au xiiie siècle, les bourgeois de Reims avaient l’autorisation de vendre le vin au détail si le pot ne dépassait pas 6 deniers. En 1303, l’archevêque fit rappeler par cri public l’interdiction de vendre à plus haut prix sans l’autorisation d’un de ses représentants. Les échevins contestèrent la prérogative seigneuriale et un procès s’engagea à ce sujet devant le Parlement royal. À Reims, face aux mauvaises années répétées, le cours du pot de vin s’envole : en janvier 1363, le moindre vin se vendait 12 deniers le pot. L’archevêque fit de nouveau crier l’interdiction de vendre à plus de 6 d. L’affaire rebondit et le droit d’autoriser tout dépassement de prix fut mis sous la main du roi. Sur commission royale, le prix maximum du vin à 16 d. le pot. Ce cours fut très régulièrement fortement dépassé : en 1367, le bailli dut ainsi porter le prix maximum du pot de vin à 28 deniers.

La réussite du commerce d’un « vin de Reims » ?

Tous ces outils de contrôle et d’organisation du développement des vignes et vins à Reims ne permettent pas au commerce des vins de connaître un essor autre que local et régional. En 1359-1360, les recettes en vin ne représentent que 20 % des recettes enregistrées aux portes.

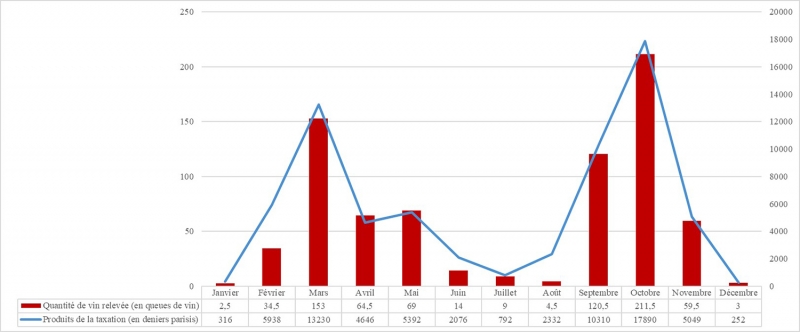

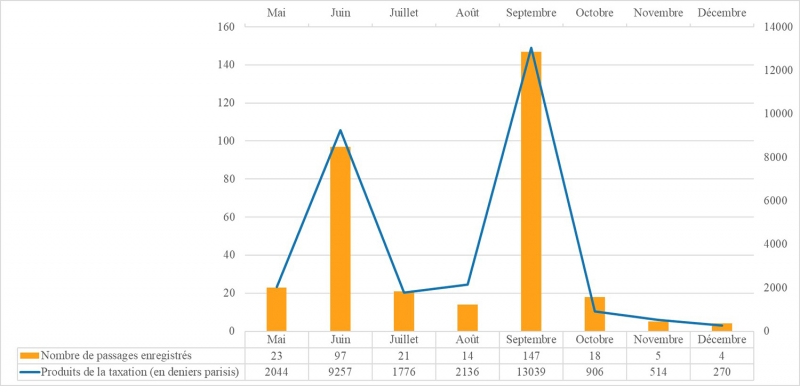

Fig. 4. Passages de vin aux portes Dieu-Lumière et Fléchambault pour l’année 1359.

Le volume est assez modeste : en 1359, 740 queues de vin transitent par les Portes Dieu-Lumière et Fléchambault68 pour une somme de 284 livres. On peut noter à titre anecdotique 31 passages de verjus pour une somme totale de 82 livres et 70 passages de marrien, le bois de futailles, pour 29 livres de recettes. Les pics de passage correspondent aux deux foires aux vins : la foire de Pâques tenue par l’archevêque et la foire de la Saint-Remi d’octobre tenue par l’abbaye69.

Fig. 5. Passages de vin à la porte Chacre en 1360.

Le second compte disponible70, daté de 1360, recense 329 passages de vin pour une somme de 128 livres. L’essentiel des passages se concentre en deux semaines : 107 passages ont lieu dans la seule semaine du 20 au 26 septembre. La semaine suivante, qui précède la foire de la Saint-Remi, l’afflux de vin est tel que le receveur renonce à inscrire le détail et qu’un compte particulier y est dédié71. Ce compte n’a, bien entendu, pas été conservé. La somme de la recette des vins a cependant été notée à la fin du registre de la porte Chacre : 200 livres pour une taxation uniforme de 2 gros la queue. Cela permet d’estimer qu’environ 750 queues de vins y auraient transité entre le 20 septembre et le 3 octobre 1360. Les premières mentions de « vin nouvel » apparaissent très précocement : le 15 août et le 8 septembre. Le compte relève également 131 passages de verjus, dont 106 entre le 1er août et le 8 septembre avant les arrivages de vin nouveau.

Ces deux comptes permettent d’avoir une focale particulièrement précise des passages de vin à Reims et de l’ampleur de ce commerce durant deux années pourtant très exceptionnelles. Les marchands sont principalement régionaux72, même si on observe des tendances vers un commerce plus lointain. L’exportation des vins de Reims est assez tardive et intervient après l’effondrement des foires de Champagne au xiiie siècle. L’exportation s’oriente surtout vers le Hainaut et les Flandres, bien aidée par l’exemption des droits de douane pour les vins de Reims destinés à Cambrai donnée par Philippe VI en juin 1350. Le roi avait peut-être en bon souvenir ces « vins de pays »73 qui avaient été servis à son sacre aux côtés des vins de Beaune et de Saint-Pourçain en 1328. Reims acquiert une qualité de place marchande et du vin « de Reims » est exporté dans le Hainaut74. Le commerce du vin se développe et les aides sur le vin font l’objet de suppliques auprès du roi Charles VI en 1412. De 1439 à 1445, après des décennies marquées par une grande fluctuation des quantités exportées, les transports de vin de Reims se stabilisent autour de 5 000 queues de vin par an (Devroey 1991, p. 149). Le commerce, très investi et prisé par les bourgeois de Reims car leur étant plus accessible que celui des grains, reste cependant fortement soumis aux incertitudes, et est grevé par une taxation particulièrement dissuasive.

Les échevins se plaignent en 1451 que les marchands étrangers ne viennent plus en la ville à cause des peines causées par les fermiers des aides « à soixante lieues à l’environ de ladicte ville »75. Les indices de vente et la renommée locale augmentent progressivement : les prix et la renommée des vins de pays rattrapent ceux des vins de Beaune. Les exportations continuent principalement vers la Flandre et le Hainaut, jusqu’à des quantités parfois exceptionnelles : un marchand de Cambrai emporte de Reims à lui seul 30 000 muids de vin en 1578 (Devroey 1991, p. 148) !

Était-il alors question d’un « vin de Reims », à l’identité marquée dans l’exportation ? L’étude de l’approvisionnement des comtes du Hainaut tend à relativiser très fortement la typicité du vin produit dans la région : vins de Beaune, de France, Reims, d’Aÿ, de Bourgogne sont exportés vers le Hainaut. L’extraordinaire stabilité des prix du vin de Beaune tend à confirmer que, pour ce vin, il y a bien la création d’un statut particulier, qu’on ne retrouve pas pour les autres vins, dont les coûts peuvent varier significativement. La désignation des autres vins est souvent problématique : on y retrouve des mentions assez précises comme du « vin de rivière »76, « de Poitou » mais aussi des « vins français » dont la dénomination à l’imprécision croissante au long des xive et xve siècles peut recouvrir des vins achetés à Laon comme à Epernay (Sivéry 1969, p. 77-78 et 111) ! Ces imprécisions témoignent d’un lexique encore imparfaitement défini et poreux mais aussi de l’absence de la reconnaissance d’une certaine typicité ou de distinction pour les vins produits à Reims et dans les environs. Les éléments de qualité devaient cependant être présents et au moins partiellement reconnus puisqu’en 1576, il n’est servi au sacre d’Henri III que du vin de pays.

Perspectives

La production de vin en la ville de Reims pour la période médiévale ne peut recueillir que des conclusions partielles : cueillette et vinification se déroulent essentiellement hors-les-murs. Quelques lieux du vin se retrouvent cependant à Reims : des vignes, très imprécises et peu détaillées, au sein même de la ville, également quelques pressoirs et surtout, les celliers des grands établissements. Cependant, des vignes suburbaines existent du xiie au xvie siècle. Elles ont bénéficié d’une attention toute particulière de leurs propriétaires, particulièrement au xvie siècle où de véritables politiques d’achats de vignes ont pu être menées sur ces terrains, largement grevés par les vicissitudes des deux siècles précédents.

Les logiques urbaines rémoises se lisent dans les espaces viticoles qu’elles organisent largement. Une importante économie du vin a pu s’y développer, très rapidement investie par les bourgeois de la ville. Les fabriques de la norme ont très souvent fait l’objet de conflits mobilisant principalement l’archevêque, seigneur de la ville, et les autres institutions, tant laïcs que cléricales. L’abbaye de Saint-Remi lui a ainsi disputé la prééminence sur les foires, l’échevinage et les bourgeois de Reims ont porté leur intérêt sur la jauge et le contrôle du commerce des vins. La production de vin à Reims doit beaucoup aux vives interactions des acteurs urbains et à leurs échanges parfois houleux et toujours en mouvements.

Le Moyen Âge a été l’occasion d’une évolution discontinue où les vins produits à Reims et aux alentours ont pu s’exporter dans un commerce régional, voire international, sans témoigner nécessairement d’une distinction ou d’une typicité certaine. Ils permettent cependant à une économie sociale viticole de se structurer, de perdurer et de se développer jusqu’à s’affirmer comme un enjeu de premier plan à l’aube de la modernité.