François-C. Rey (FCR) : Dr. Sabine El Moualy, vous avez été formée à Rennes à l’accompagnement entrepreneurial ?

Sabine El Moualy (SEM) : Oui, j’ai été formée à l’université de Rennes 2 où j’ai fait toutes mes études ; et, sur le côté entrepreneurial, j’avais déjà un petit bagage de gestion, puisque j’ai un BTS d’assistante de gestion que j’avais passé pour éviter de travailler en fast-food quand j’étais étudiante.

Illustration 1 : Sabine El Moualy.

© Emma Gourmelon, Ingénieur-doctorante, Aubépine.

FCR : Voulez-vous vous présenter un peu plus en détail, ainsi que votre personnalité en quelques mots ?

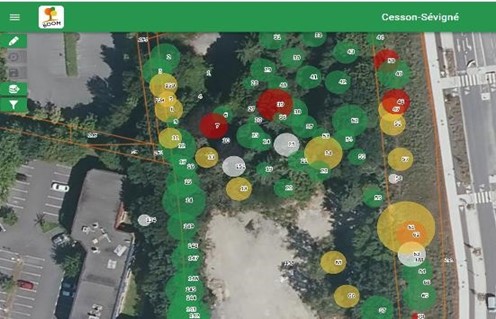

SEM : Je me présente comme géographe, mais j’ai suivi un parcours qui n’est pas très classique où j’ai fait du droit et de la gestion, et où j’ai été assez engagée dans le milieu associatif. Finalement je ne suis pas arrivée par l’environnement. C’est très différent par rapport à d’autres personnes qui choisissent l’environnement par amour de la nature. Je suis arrivé à l’environnement par la justice sociale : j’ai fait de l’urbanisme parce que je trouvais que l’on manquait de logements sociaux, et qu’il y avait dans les quartiers des problèmes qui n’étaient pas justifiés. Dans les années 2004-2005, au moment où j’ai fait des études d’urbanisme, tout ce qui était le développement durable commençait à émerger, bien avant la trame verte et bleue du Grenelle de l’environnement. C’est à ce moment-là que j’ai rencontré les fondateurs d’Aubépine, Pierre Bazin et Thomas Schmutz, qui avaient justement besoin d’assistance parce que les questions et les outils évoluaient beaucoup. Il y avait notamment un besoin en cartographie : aujourd’hui cet outil de représentation (voir illustration 2) est indispensable dans n’importe quelle étude, alors qu’il y a 10 ans on faisait encore du dessin. De fil en aiguille, je me suis dit qu’avoir un bel espace public et un patrimoine arboré bien géré fait partie des secrets d’une ville plus résiliente et plus agréable à vivre, d’autant plus pour ceux qui habitent dans des logements plus ou moins spacieux, sans extérieur. J’aurais pu choisir aussi l’école, l’éducation, pour aider les enfants à s’en sortir — nous faisons aussi de l’éducation scolaire. Du coup, c’est peut-être un point de vue qui est apprécié aussi par les collègues de laboratoire, parce que ça n’est pas uniquement la nature pour la nature : c’est une démarche un peu holistique qui est la mienne, en fait. La nature est un des éléments dans ce qui fait que l’on va réussir à vivre ensemble, à vivre mieux, à essayer que nos territoires soient plus accueillants.

Illustration 2 : Cartographie avec l'application BOOM d’Aubépine.

© Emma Gourmelon, Aubépine.

Dans ce parcours atypique, j’ai fait de la gestion, du socio-culturel, de l’art, je m’intéresse aussi aux paysages du Maghreb, de la Méditerranée. Ce côté éclectique fait qu’aujourd’hui je touche un peu à la géomatique, au diagnostic de l’arbre, à la rédaction de propositions commerciales, à la communication. En fait, tout ce mix-là me permet plus facilement de mener la R & D, de mettre les gens en lien, d’essayer de comprendre pourquoi untel pourrait travailler avec untel, pourquoi la télédétection va rencontrer l’horticulture, pourquoi la sylviculture va rencontrer l’aérospatial, pourquoi quelqu'un fabrique des détecteurs pour les smartphones. J’essaie comme ça de relier les enjeux. En ce moment je me pose des questions sur les nouvelles technologies et leurs usages. Les smartphones, par exemple, font partie de la catastrophe écologique : tout le monde surfe sur des choses « Snap-machin », des choses très agréables, et finalement tout ça vient stimuler le cerveau — aujourd’hui c’est démontré. Et je me dis, paradoxalement en bureau d’études, ça nous est désormais indispensable pour exercer. Alors comment faire pour rétablir un peu d’équilibre ? : « Et nous ? Si nous stimulions un peu les cerveaux avec des choses qui soient utiles pour la nature et pour l’environnement… ce serait bien ». Je pense que, fondamentalement, on aura du mal à changer ces mécanismes : ça y est, ils sont rentrés dans notre société. Et les créateurs de ces choses-là, qui souvent le regrettent, le disent : il n’y aura probablement pas de retour en arrière. Mais au moins, si l’on pouvait faire que ce soit plus positif, en termes d’impact sur le vivre-ensemble et sur les démocraties, sur la nature et sur tout un tas de choses qui me semblent en fait essentielles au niveau déontologique et éthique. On ne va pas aller jusqu’à la survie de l’humanité, même si nous sommes un peu dedans quand-même mais toujours détendus et avec le sourire, parce que nous n’avons pas vocation à sauver le monde. En ce moment je suis fréquemment l’actualité sur l’éco-anxiété, et je me dis qu’il faut vraiment rester humbles, et se dire « Voilà : chacun apporte sa petite pierre à l’édifice comme le colibri », et l’histoire du colibri c’est très important !

FCR : Parlez-nous du lien entre le sujet de votre thèse, quand vous étiez doctorante, et ce que vous faites à présent

SEM : Tout est en lien : je continue le sujet de ma thèse qui portait sur la nature dans l’aménagement urbain8. C’était très large comme sujet, ce qui a donné que, parmi les résultats, il y avait ceux axés sur les outils numériques et la manière dont on s’en sert. Ces outils numériques peuvent servir pour aider à mieux prendre en compte la nature. Aubépine est plus spécialisée dans les arbres, et j’ai aussi travaillé sur le volet arboricole. C’est souvent comme ça : une question en amène une autre, et après on voit si ça peut être utile à la société de continuer sur tel ou tel sujet. Dans les résultats de thèse, j’avais des choses très organisationnelles, très « socio » : j’aurais pu m’orienter vers le coaching d’équipes d’organismes ou ce genre de choses, ou vers l’évaluation de la collaboration d’équipe de maîtrise d’œuvre ; mais, et c’est une opinion personnelle, je me suis dit que les outils numériques du terrain, les passerelles entre les livrables des différents experts de l’organisation, seraient plus utiles pour faire avancer la qualité des espaces. Et j’avais alors rencontré un partenaire de qualité, avec une déontologie très proche de la mienne : le laboratoire LETG9.

FCR : Une phrase très personnelle pour définir Aubépine…

SEM : Aubépine, c’est une équipe bienveillante qui veut préserver un maximum d’arbres dans le paysage. C’est un projet coopératif dans lequel chacun invente un peu son métier avec les compétences qu’il a, et celles qu’il a envie de développer. Bien entendu, en tenant compte du modèle économique de la structure qui est notre fil conducteur.

FCR : Aubépine est une SCOP. Sans entrer dans tous les détails, qu’est-ce qui vous paraît caractéristique de cette forme d’entreprise ?

SEM : Oui, à la base ça s’appelait « Société coopérative ouvrière de production », car à l’époque les ouvriers rachetaient leur usine, soit pour pérenniser les emplois, soit pour devenir leurs propres patrons. C’est un petit peu cette idée-là. Aujourd’hui cela s’appelle « société coopérative » tout court, et c’est parce qu’il y a énormément de monde dans le tertiaire, des start-ups, des cabinets d’architectes, qui se mettent sous cette forme-là10. Pour faire simple, en SCOP on garde son statut de salarié, même le gérant : tout le monde est salarié. On est élu gérant. La plus grosse différence, au-delà de la distribution, et de la participation obligatoire puisque maintenant beaucoup de sociétés font de la RSE11, c’est que de plus en plus d’entreprises distribuent leurs bénéfices. Sauf qu’en SCOP, c’est obligatoire. Et on ne peut pas vendre une SCOP, il n’y a pas de fonds de commerce : c’est un outil de travail et non un objet de spéculation privé ; et, le jour où vous partez, vous partez comme un salarié normal, et le projet continue. C’est un choix très fort, je m’en rends compte avec la croissance. Car il faut réussir à impliquer tous les nouveaux coopérateurs et trouver un équilibre d’engagement entre tous.

FCR : C’était votre choix personnel, ou bien l’entreprise déjà créée sous forme de SCOP vous a plu ?

SEM : La SCOP était déjà créée, et, de fil en aiguille, j’ai vu que c’était intéressant ; d’autant plus que j’avais déjà pas mal travaillé avant dans l’associatif. Beaucoup d’associations se transforment en SCOP, car les financements publics se réduisent et elles génèrent de l’activité. J’ai trouvé aussi que, pour la recherche et développement actuels, c’est un bon moyen d’avoir des garde-fous sur la destination des fonds publics. Il y a un peu une notion d’intérêt général qui vient se croiser avec le monde du privé, et donc en termes de déontologie, ça m’allait bien.

FCR : Y a-t-il des doctorantes et doctorants avec vous à Aubépine ?

SEM : Nous en avons une qui a fini une thèse en CIFRE12 cette année, sur le genre et les espaces paysagers urbains13. Moi-même j’ai fait une thèse en CIFRE, et c’est au cours de cette période que j’ai découvert un peu comment c’était. Je me suis dit qu’il fallait motiver des jeunes gens à aller plus loin dans leurs études ; donc là nous sommes en train de préparer une autre CIFRE14 sur la prise en compte des arbres par les promoteur immobiliers et l’impact sur les paysages de la Bretagne en développement. Nous sommes une structure de 10-12 personnes, donc nous pouvons avoir deux doctorants, parce qu’il faut quand même assurer le cadrage et le suivi scientifique, etc. Donc nous trouvons qu’avoir une ou deux personnes sur dix en recherche c’est déjà bien. Cela permet de transférer directement les innovations dans l’activité d’expertise de l’arbre.

FCR : Quels rôles ont ces doctorantes et doctorants ?

SEM : Pendant la thèse en CIFRE, ils sont sur leur sujet qui peut être très large : nous calibrons le sujet avec les laboratoires en essayant de faire qu’ils soient utiles à l’entreprise et aux politiques de recherche. Là par exemple, nous offrons un CDD à la doctorante qui est en train de rédiger son projet de CIFRE, pour lui permettre de bien le rédiger juste avant le début de la thèse. Et en même temps elle nous fait de la veille juridique et répond à quelques missions pour bien comprendre aussi le contexte dans lequel se pose la question de son sujet.

FCR : Vous avez adopté la liberté horaire avec des garde-fous et la préservation de la santé

SEM : Oui, en fait, dans nos pratiques nous avons un suivi de notre temps de travail. Mais vous pouvez vous organiser. Par exemple, si vous avez des enfants en bas âge, c’est important de passer du temps avec eux ; et nous considérons que la vie de famille est aussi un gage d’efficience au travail et d’envie de venir travailler. Quand on est bien dans sa vie personnelle, c’est plus facile au quotidien au travail ; et donc nous avons mis cela en place pour pouvoir vraiment proposer aux gens de construire leur emploi du temps, avec bien entendu quelques limites : nous ne travaillons pas de nuit, nous ne venons pas au bureau à minuit. Le bilan de temps permet aussi de se rendre compte du temps que l’on passe sur chaque tâche, et notamment dans le cas de litiges, c’est très utile pour moi, puisque tous les ans nous avons un rapport annuel à fournir dans lequel nous expliquons ce que nous avons fait comme bibliographie, ce que nous avons fait comme entretiens, enfin… tout ce que nous avons fait. Et donc, avec ce tableau Excel, je sortais automatiquement mon bilan annuel pour l’ANR ; et à titre personnel cela me permettait de me rendre compte du nombre d’heures supplémentaires effectives faites et des activités auxquelles je les consacrais. Du coup, comme nous sommes en SCOP, en fin d’année nous négocions : « Est-ce que finalement ça a pesé sur ma vie personnelle, sur ma santé, ou pas ? Est-ce que je me sens bien même si j’ai fait 150 heures de plus l’année dernière ? Ou est-ce que vraiment ça pèse ? » Et dans ce cas, nous mettons les chiffres sur la table et nous essayons d’enlever des tâches à la personne. Pour moi, c’est ça aussi le coopératif : il y a de l’échange, mais il faut que ça soit basé sur des choses concrètes.

FCR : Vous parlez parfois de se passionner au lieu de s’ennuyer

SEM : Tout à fait ! On passe quand même une grande partie de son temps au travail [rires]. Je ne vais pas reprendre le vieil adage de Confucius15, mais l’idée c’est aussi de garder l’envie ; et, même si l’on a des sujets qui sont hyper-passionnants au départ, aimer quelque chose, d’une part, et en faire son travail, d’autre part, c’est en fait complètement différent. Je préviens souvent les jeunes : « Attention, vous me dites “je vais faire de la musique parce que j’adore la musique…” etc. Méfiez-vous quand ça devient un métier : on peut en être dégoûté aussi ». On peut en être lassé, ou on découvre aussi toutes les déconvenues du marchandage d’une passion, en fait. Du coup, c’est un équilibre à trouver entre ce que l’on fait : il faut que ça ait du sens à titre personnel, mais il s’agit aussi de garder en tête que c’est professionnel, que derrière il y a certainement un but lucratif au sens où il faut en vivre ; donc on ne fait pas non plus ce que l’on veut. Quand on arrive à un niveau doctorat, on est censé faire la part des choses.

FCR : À une occasion, vous aviez abordé le thème de la solitude de l’entrepreneur…

SEM : Oui. L’entrepreneur fait des affaires pour pouvoir vivre, mais il y a plusieurs façons de ne pas être seul : premièrement se chercher un associé, ou deux, ou trois… C’est toujours mieux à plusieurs et en collectif. Et autrement il y a tous les réseaux syndicaux et d’associations de métiers qui permettent de ne pas rester seul, et de pouvoir mieux envisager son activité entrepreneuriale. Je pense que c’est vrai aussi pour les chercheurs, que l’on aille vers une activité dans le privé, ou que l’on fasse sa recherche dans les laboratoires. Il n’y a rien de plus riche que d’aller voir ailleurs pour le ramener à son activité : essayer de voir comment on peut s’améliorer, comment on peut partager des idées, comment nos thématiques peuvent s’inscrire dans des contextes différents, faire des choses à plusieurs. Il me semble évident que c’est commun à toute personne qui dirige un projet.

FCR : Pourrions-nous revenir sur votre parcours personnel, depuis le début ?

SEM : J’ai commencé par la faculté de droit. J’ai un DEUG de droit : j’étais passionnée de politique internationale et de droit constitutionnel. J’ai arrêté de poursuivre mes études faute de moyens : à l’époque, il n’y avait pas internet, il fallait acheter des livres toutes les semaines pour faire les dissertations, puisqu’à la bibliothèque universitaire il n’y avait pas tous les livres disponibles. Je pense qu’aujourd’hui les jeunes ne se rendent pas compte à quel point internet a rendu une mine d’informations accessible quand on sait bien le consulter. Ensuite, j’ai fait un BTS de gestion en alternance dans un centre culturel, où j’ai fréquemment travaillé sur des missions pour les jeunes dans des quartiers : aides à l’orientation, aide à faire des projets culturels comme ceux de danse hip-hop et des vidéo-reportages. Ce n’était pas encore la mode collective des jardins partagés : c’était plutôt la musique et le spectacle qui étaient mis en avant, ou la création artistique. Ensuite, j’ai continué mes études en géographie, puisque quand j’ai travaillé à la Ferme de le Harpe, et que j’ai travaillé dans ces quartiers justement, c’est comme ça que j’en suis venue à la géographie et l’urbanisme. À l’époque, le professeur Jean Pihan16 avait mis en place la licence de géographie à distance17, et il avait une vraie bienveillance envers l’intégration des personnes avec des parcours atypiques qui venaient d’autres domaines et qui voulaient aller directement en licence. Ensuite, j’ai fait une maîtrise, aussi à distance, et là, il n’y avait pas les cours : ce sont les enseignants qui m’ont tous envoyé leur programme pour que je puisse passer les examens, parce qu’à l’époque je ne pouvais pas aller en cours vu que j’avais des enfants et que je n’avais pas de revenus ; et j’ai fait avec.

Ensuite j’ai travaillé au siège d’une grande entreprise de Bretagne, en comptabilité : c’était très intéressant, parce que ça me permettait de voir comment était structurée une grande entreprise. Et dans le même laps de temps assez court, de 6-7 ans, j’ai travaillé dans une association de patrimoine local : Tiez Breiz, Maisons et paysages de Bretagne. J’étais en partage d’emploi avec Aubépine : j’étais l’assistante du fondateur et de son associé, et c’est là que nous avons vu les potentialités de la géographie dans le métier. La demande se faisant croissante, j’ai dû quitter l’association ; et ma condition pour choisir l’un ou l’autre était de reprendre mes études, parce qu’entre-temps les maîtrises et les DESS étaient devenus des masters et je sentais que j’avais besoin de cette validation. Quand j’ai fait le master en alternance, il y a eu un vrai coup de cœur, une vraie relation qui s’est tissée avec Catherine Guy18 et le laboratoire ESO19. J’avais des notes excellentes parce que j’étais tellement passionnée, et c’était tellement « raccord » avec les activités du bureau d’études d’Aubépine dont je faisais en même temps partie. De plus, je ramenais des expériences du bureau : c’est à cette période-là que commençaient à se développer les partenariats d’entreprise en alternance ; et comme j’avais déjà ma maîtrise, j’ai fait mon master 2 en deux ans en alternance pour pouvoir à la fois continuer avec Aubépine et valider le master. Et c’est comme ça que Catherine Guy, qui était la directrice du master, m’a dit qu’il fallait que je fasse une thèse. C’était atypique, mais pas complètement illogique.

FCR : Donc, quel est l’apport croisé entre votre thèse et Aubépine ?

SEM : Il y avait déjà une culture scientifique à Aubépine : Pierre Bazin était chargé de projet de recherche à l’Institut pour le développement forestier (IPF), à Paris, qui s’occupe de R & D en gestion des forêts privées. Donc, culturellement, l’exigence de la recherche était là. C’était un gros avantage, parce que ce n’est pas le cas de toutes les entreprises, et ça peut être difficile pour les doctorants : Aubépine a vraiment apporté les terrains. Je n’ai pas fait tous les terrains de recherche d’Aubépine, parce que nous voulions aussi qu’il y ait un regard extérieur. Nous avions fait moitié-moitié : moitié de terrain sur des projets où Aubépine avait travaillé, et moitié sur des projets où elle n’avait pas travaillé. Aubépine a amené tout ce réseau de contacts. Ce n’est pas toujours facile d’interviewer certaines personnes : nous sommes tous débordés, notamment des chargés d’opérations, des directeurs ; et, quand ça venait de la part d’Aubépine, on acceptait mes entretiens. En thèse CIFRE, l’entreprise est censée ouvrir un réseau. Par la suite, il ne faut pas se limiter à ce réseau, mais c’est important pour des questions d’indépendance de la recherche et de regard extérieur ; et en tout cas ça aide beaucoup. Travailler à Aubépine permet aussi de poser les bonnes questions, parce que, forcément, nous sommes face à une demande tous les jours, nous pensons à des cas un peu spécifiques, à des difficultés, à des questions émergentes. L’idée c’est de les ramener au laboratoire ; et c’est exactement ce qui se passe avec notre CIFRE : « Voilà… depuis plusieurs années on voit ça, on considère ça. Qu’est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vaut la peine de traiter ce sujet ? ». Et là, les chercheurs vous répondent généralement « Super idée ! », et ils sont complètement à fond dans la CIFRE ; et puis il y a eu d’autres projets où c’est « Un peu compliqué… ». C’est un véritable échange entre le laboratoire et ce que vit l’entreprise au quotidien ; et Aubépine aujourd’hui, c’est aussi clairement un vecteur de transfert d’innovation. La thèse était avec avec le laboratoire de SHS Espaces et Sociétés, mais nous travaillons aussi avec le laboratoire LETG qui est plus spécialisé sur la télédétection, et sur le volet environnemental et informatique. Pour eux, l’intérêt de faire des projets de R & D avec nous est qu’à Aubépine nous voyons tout de suite ce que l’on peut apporter sur le terrain, ce qui va être transmis au grand public. J’en ai discuté récemment avec leur ex-directrice, Laurence Hubert-Moy20. Pour eux, c’est extrêmement précieux, d’où l’intérêt de tisser du lien, ne serait-ce que par des discussions informelles, des réunions ; parce qu’au milieu des satellites, des engins et du super-computing, ce qui est en train de se faire là est un besoin sur le terrain, c’est-à-dire dans la vie quotidienne. Je l’évoque souvent, par exemple avec les doctorants : c’est important quand on fait de la R & D de s’arrêter pour se dire : « Tiens… ça, ça pourrait être utile à quelque chose », mais en échangeant avec d’autres. Tout seul, on est trop enfermé, donc, un sujet… des fois on se demande même à quoi ce que l’on fait va servir. Je ne sais pas vous, mais il y avait des fois où il y a des doutes, quand même. C’est important d’en avoir, mais au moins le fait d’échanger avec des personnes extérieures va leur faire dire « Ah, tiens… ton truc ce serait intéressant pour ça… pour d’autres… » : l’idée derrière tout ça est aussi de faire de l’innovation. L’expression « On ne veut pas de chercheurs, on veut des trouveurs » fait sentir cette envie que les recherches soient utiles concrètement sur le terrain.

FCR : Comment définiriez-vous très brièvement les expressions « géographie urbaine », « cartographe », et « arbre » ?

SEM : La géographie urbaine, pour moi, c’est l’utilisation des compétences de géographie pour observer le développement de la ville. Le cartographe, c’est vraiment celui qui va représenter. Et pour moi, la cartographie c’est une arme redoutable et aussi un outil très puissant. Je me méfie aussi beaucoup des images parce que je suis cartographe [rire] ; mais, par contre, ça peut être magique.

L’arbre, c’est ce fameux objet que tout le monde aime et que tout le monde déteste. Avec les arbres c’est : « Je t’aime – Moi non plus ». En fait, c’est un objet vivant et plein de surprises, et c’est un vrai défi, et un peu le plaisir de l’ingénieur aussi, d’essayer de comprendre différentes possibilités de le préserver. Il y a beaucoup d’études qui montrent que c’est un peu l’emblème du paysage. Quand on parle de nature, eh bien tout de suite, la première chose que l’on voit c’est l’arbre : c’est grand, c’est vert. C’est un peu bateau, mais c’est humain. Et puis c’est un objet de poésie, un objet sacré ; et je pense que l’on a vraiment de la chance de travailler sur cet objet vivant ; mais je n’aime pas humaniser la nature, ce n’est pas sain.

FCR : Pourriez-vous expliquer pour des non-spécialistes ce qu’est votre métier parmi les métiers du paysage ?

SEM : Ah ça nous connaissons bien : combien de fois nous demande-t-on : « Ah mais vous êtes jardiniers ? » ! Non, nous sommes ingénieurs [rire], voire chercheurs, et cela n’a rien de hiérarchique. La différence, mais pour tous les métiers c’est la même, c’est qu’en fait il y a le technicien de terrain qui pratique les travaux, qui a une énorme culture — même plus que la nôtre — de ce qu’il vit au quotidien, de l’objet nature, au sens où il le travaille tous les jours. Et puis, on a quand même besoin d’ingénieurs, de chercheurs, pour remettre tout ça en perspective, pour innover, pour avancer, et notamment pour analyser des situations complexes et prendre du recul : il n’y a pas de concurrence, et pas non plus ce côté un peu hiérarchique que nous n’aimons pas. « Nous nous sommes comme-ci, alors que vous vous êtes comme ça » : nous sommes tous complémentaires. En tant qu’ingénieurs, nous considérons que nous allons avoir un bagage scientifique, un bagage de connaissances, qui va permettre parfois de valider le problème ; et qu’après, nous allons aussi remettre en perspective les pratiques sur le terrain. Au contraire, notre objectif est d’alimenter les gens qui sont sur le terrain, et de partager avec eux toutes ces solutions qui peuvent être soit nouvelles soit reprises sur d’autres territoires. Ça peut être aussi de la mutualisation d’expériences. Et puis, peut-être que le vrai différenciant d’Aubépine, c’est aussi la capacité à rédiger, à remettre la nature en perspective avec les aménagements. Donc, si on revient à la capacité urbaine d’aménagement, connaître les arbres, et savoir s‘ils sont en bonne santé, c’est une chose. C’en est une autre d’être capable de dire « C’est comme ça qu’il faut construire le chemin qui est à côté », « C’est comme ça qu’il faut positionner les bâtiments, les réseaux, les voiries ». A Aubépine nous travaillons beaucoup ensemble et nous développons des compétences de l’ordre du BTP, de l’architecture par exemple, sans jamais empiéter sur le métier de nos clients ou partenaires, mais pour recontextualiser nos diagnostics et les rendre véritablement utiles. Du coup nous échangeons avec du multi-compétences ; mais les sujets transversaux et la transversalité, on en parle beaucoup, et à mettre en pratique au sein d’une équipe ce n’est pas du tout simple. Nous considérons pourtant aujourd’hui à Aubépine que nous avons plutôt une bonne pratique de ça ; et je crois que c’est ce qui nous motive tous en fait.

FCR :Y a-t-il une relation entre ce que vous faites et la structure de la SCOP, si on la compare avec un schéma d’arbre ?

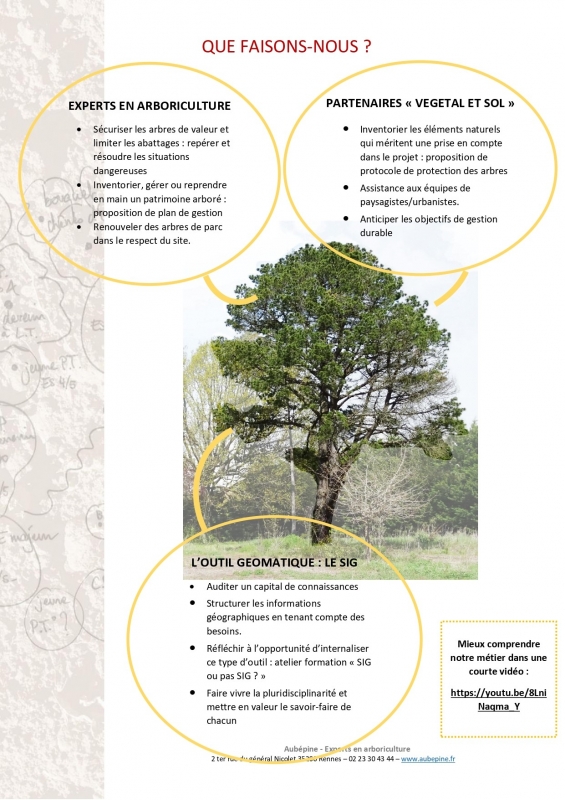

Illustration 3 : Ce que fait Aubépine.

© Photographie : Emmanuel Eigenschenck ; illustration : Emmanuel Eigenschenck et Sabine El Moualy, Aubépine.

SEM : Si nous revenons sur l’activité d’Aubépine (voir illustration 3), nous avons un socle commun de compétences et tout ça vient s’entrecroiser, se développer, se « ramifier » si l’on reprend le vocabulaire technique arboricole. Cela peut peut-être se ramifier à l’infini : il y a par là ce côté un peu imprévisible et résilient qui est intéressant dans le développement d’un arbre. C’est vraiment en lien avec notre état d’esprit quand nous menons une étude et quand nous répondons à des questions qui sont tout le temps nouvelles. L’arbre est également un bon indicateur de la manière dont on gère les espaces, de la manière dont le climat évolue. Donc, il est finalement un témoin de plein de choses et une source de connaissances. En termes de symbolique pour notre activité, nous n’utilisons peut-être pas assez ce symbole, parce que, si nous voulons rester sur une image d’ingénierie technique, nous ne pouvons pas trop surfer sur ce côté poétique — on le fait à coté, à titre personnel — : nous devons garder une déontologie, un coté pragmatique qui permet finalement de mieux les protéger. Ce qui fera vraiment que l’on va les préserver, c’est un intérêt populaire, social, climatique, en arrière-plan. Nous le voyons à travers notre activité : ces dernières années, finalement c’est ça qui va faire que les activités d’ingénieur en environnement se développent. C’est qu’il y a une vraie demande et un besoin concret de viabilité des territoires. Mais nous ne devons pas profiter de ce contexte parfois anxiogène. Je pense que notre rôle est de mener nos expertises en expliquant ce que l’on sait mais aussi ce que l’on ne sait pas, pour donner un avis aussi éclairé que possible.

Cette image de l’arbre, c’est aussi une belle image de l’équipe avec ce côté entrecroisé, avec une transmission aux plus jeunes. D’ailleurs souvent, chez nous, les jeunes nous les appelons les « jeunes pousses ». Les fruits de l’aubépine sont les cenelles, avec une pousse annuelle, donc nous nous appelons entre-nous « les cenelles ». C’est vrai que l’arbre, c’est très symbolique : les racines, le tronc, la souche… En fait, on se rend compte que le vocabulaire de l’arbre est utilisé pour beaucoup de choses dans nos relations humaines et dans nos façons de faire. Nous devrions nous amuser à faire un petit dictionnaire…

FCR : Comment cela se passe-t-il avec les autres membres de la SCOP ?

SEM : Nous avons des points réguliers, des échanges. Et puis il s’agit d’échanger aussi régulièrement sur ce que chacun sait faire sur les postes. Nous créons un poste parce qu’il y a un besoin qui émerge dans la SCOP, et ensuite nous laissons une marge de manœuvre à la personne pour pouvoir nous dire ce qui lui semblerait intéressant pour la coopérative en matière de développement et de mise en œuvre de compétences. C’est très varié en fait : ça peut être en cartographie, en communication… Nous sommes sur un sujet, la nature en ville, qui touche au juridique, à la politique, à la géomatique, à la biologie et la physiologie végétale, à l’animation et à la culture. Finalement, puisque nous savons que nous avons un cœur de missions, d’activités qui couvrent tout un champ de compétences potentielles, il suffit que ça soit une activité raisonnable pour la pérennité de la structure, enfin… qui permette d’avoir un modèle économique équilibré : eh bien on y va. Et je pense que c’est important, parce que ça peut être parfois perturbant pour certaines personnes qui ne comprennent pas qu’elles doivent d’elles-mêmes proposer des choses, avec une tendance : « Je vais au boulot et on va me dire ce que j’ai à faire, et puis je serai soumis à une hiérarchie » parce qu’en fait nous sommes un peu conditionnés à ça. Le mode coopératif est parfois artificiel : la sociologue Danièle Linhart21, que j’ai lue en thèse, a beaucoup travaillé là-dessus, sur la subordination dans l’emploi du genre « I love ma boîte », dont le but non avoué est de faire faire des heures gratuites aux gens, et à la fin le projet n’est jamais à eux. C’est ça la vraie différence : là, la boîte est à soi. Chacun essaie de travailler à se prendre en main. Alors bien sûr, comme je le disais, un cadre a quand-même un objectif d’équilibre économique à remplir, et il ne faut pas que ça parte dans tous les sens.

FCR : Quel est le profil des collaborateurs de l’entreprise, et le vôtre en particulier ?

SEM : A Aubépine, historiquement, nous avions plutôt des ingénieurs horticoles ou agronomes, et qui se spécialisaient un peu sur les techniques de BTP au fil de l’eau, sur les documents d’urbanisme, les documents réglementaires d’aménagement. C’est ça la vraie question au-delà de la santé de l’arbre : dire que l’arbre va bien, oui ; mais vous allez faire quoi demain, à coté ? Donc ça c’est la première compétence d’Aubépine.

Ensuite il y a un deuxième cas de figure, celui des techniciens, mais très chevronnés. Ce sont par exemple des élagueurs aguerris au bout de 20 ans d’expérience, qui veulent arrêter leur métier et se reconvertir, mais qui ont aussi un bagage extrêmement bien fourni sur le diagnostic de l’arbre, sur l’expertise en ayant passé des certifications diverses et variées, en étant inscrits dans les réseaux. Ils ont un niveau de connaissance sur l’arbre qui est en fait à équivalence avec un ingénieur. Après, il nous reste à leur faire un peu de formation au niveau rédactionnel, cartographique, réglementaire, pour s’adapter à nos besoins et à notre livrable en tant qu’ingénieurs.

Et ensuite, nous avons un dernier profil allant des géomaticiens aux urbanistes, qui vont, eux, s’intéresser un peu à la nature. Là, si on parle d’un diagnostic de l’arbre, ils vont rester à un premier niveau d’observation : nous n’avons pas encore eu le cas de quelqu'un qui se soit vraiment reformé à la technique approfondie de l’arbre.

Et en ce moment, à Aubépine nous développons aussi des profils informatiques. C’est tout nouveau, pour éviter un fossé avec des informaticiens qui n’auraient pas la volonté de construire des outils ergonomiques qui soient vraiment utiles sur le terrain22. Et pour avoir des développeurs de notre côté qui comprennent bien les enjeux de nos métiers, ce qui n’était pas encore le cas dans notre expérience, nous internalisons (voir illustration 4). Et donc nous avons là des professionnels dans un domaine d’urbanisme numérique, qui vont progressivement se former à l’analyse visuelle de l’arbre, pas forcément en utilisant des techniques très approfondies, mais qui auront un premier niveau de regard sur la manière dont nous envisageons un arbre.

Illustration 4 : Usage de l’application BOOM d’Aubépine.

© Emma Gourmelon, Aubépine.

Pour ma part, puisque je suis géographe, je combine un bon nombre de compétences. Ça permet aussi de mettre les gens en relation. Ça permet d’élargir aussi la recherche. En ce moment, c’est vrai que nous sommes en train de penser à des profils davantage tournés vers le montage de projets de recherche, le suivi à long terme. Il faut savoir que l’arbre a un calendrier de 5-10 à 20 ans, voire plus ; et c’est un peu comme en sylviculture : quand vous plantez une forêt, c’est pour la génération d’après. Probablement, beaucoup de projets de recherche que nous allons planter seront pour la génération suivante. J’avoue qu’avec le réchauffement climatique, ça s’accélère un peu : on peut observer un vrai changement sur 2-3 ans ou 4 ans. L’idée est de pérenniser tout ça, et c’est de toute façon indispensable, puisque les connaissances en agronomie et en horticulture ont besoin d’être actualisées au regard de tous ces changements climatiques, de ces changements d’enjeux. C’est ce qui fait l’émulation à Aubépine ; ce qui fait ce travail collectif.

FCR : Quels sont les connaissances et techniques utilisées à Aubépine ?

SEM : Sur les connaissances en horticulture, il y a donc l’analyse visuelle de l’arbre. C’est l’observation des arbres avec un certain nombre de critères, et ensuite il y a une connaissance des champignons, des insectes qui sont liés à l’arbre, et les maladies. Ce sont des bases de biologie. Les experts utilisent des outils (voir illustrations 5 et 6) tels que le tomographe (radio du tronc) ou le résistographe (sondage du tronc). Ils ont chacun leur mallette avec décamètre, maillet, étiquettes, compas forestier, etc. C’est l’équipement du forestier, de l’expertise arboricole.

Illustration 5 : Mallette outils sur le terrain.

© Emma Gourmelon, Aubépine.

Illustration 6 : Relevé sur le terrain.

© Emma Gourmelon, Aubépine.

Puis, nous allons avoir les compétences cartographiques, pour représenter les relevés que nous avons fait, pour les partager avec les architectes, les concepteurs, les gestionnaires ; pour qu’ils puissent vraiment prendre en main l’étude que nous avons a faite. A Aubépine, le véritable intérêt, c’est que notre client puisse se réapproprier ce que nous avons fait, et puisse continuer sa vie sans nous, à gérer ses arbres. Nous reviendrons peut-être à lui quelques années après, mais l’idée n’est pas du tout de nous approprier le territoire des autres : c’est juste d’accompagner et de mettre en place des outils efficaces. Donc, il y a la cartographie, la géomatique, qui a vraiment pris une place extrêmement importante depuis 10 ans. D’ailleurs, nous sommes même sollicités par des architectes paysagistes, qui eux ont plutôt une formation en dessin ; parce qu’aujourd’hui les collectivités exigent des couches cartographiques dans la plupart des livrables. C’est normal, puisque la géomatique est ce qui permet de mutualiser toute la connaissance spatialisée.

Ensuite, nous avons les compétences juridiques. Je parle beaucoup de la production, mais au-delà, il y a aussi les compétences pour faire des devis, pour comprendre les appels d’offre. L’administratif couvre une gamme allant du simple au complexe. Il faut que l’assistant sache lire ce genre de choses, et on peut même parler d’ingénierie devis, d’ingénierie administrative : ce n’est pas toujours très simple de facturer les marchés publics, selon la façon dont ils sont montés.

Ce sont les principales compétences que nous utilisons à Aubépine. Et après, il y a la communication, la transmission ; parce que nous faisons aussi de la formation auprès des collectivités, dans les universités, dans les zones techniques. Donc, la vulgarisation aussi est une compétence qui est importante, mais seulement quand les gens en ont envie. Nous nous en assurons toujours, en demandant à la personne : « Est-ce que vous avez envie de donner des formations » : nous ne pouvons pas faire ça à contre-cœur, et on a le droit de ne pas avoir envie de transmettre ; il faut le savoir.

FCR : En élargissant un peu, quels sont pour vous les liens entre le monde de la recherche et celui de l’entreprise en général ?

SEM : Je sais qu’il y a des grandes entreprises qui ont de gros services R & D — on croise beaucoup de grandes entreprises comme Orange. Je ne sais pas assez ce qui y est fait pour apporter une évaluation. Ce que je sais quand-même, c’est que la relation peut être tendue : il y a des chercheurs qui s’y refusent. La question n’est pas : « Qui sont les gentils et qui sont les méchants ? » et : « Faut-il être dans le public ou dans le privé », puisque nous avons tous notre sphère d’influence, que ce soit dans le public ou dans le privé : les agents d’influence sont partout. La vraie question derrière est : « Quelle déontologie applique-t-on à soi-même, et à la manière dont on conduit son travail ou son expertise ? ». C’est une chose qu’à Aubépine j’ai appris aussi beaucoup par l’intermédiaire de Pierre Bazin : vraiment, l’indépendance c’est important, ainsi que la déontologie et le savoir. Faire un choix de préconisation, un choix d’orientation de sa recherche — « Pourquoi l’ai-je fait ? », « Pourquoi avoir suivi telle ou telle orientation ? » —, c’est se remettre en question. Par exemple, dans le privé, oui on peut être influencé par la demande des clients, par un certain nombre d’enjeux économiques : ça, c’est ce qui se passe, j’imagine, dans beaucoup de CIFRE. Mais dans le secteur public aussi, il y a des chercheurs qui répondent aux projets de l’ANR23 pour pouvoir financer leur recherche. Donc, forcément, c’est orienté, peut-être plus démocratiquement parce que ça vient de l’État, mais la question de la déontologie s’applique à tous dans le public et dans le privé. Il me semble qu’il faut arrêter les procès d’intention, et que le monde est tellement diversifié que l’on ne peut pas catégoriser comme ça « les gentils » et « les méchants ».

FCR : Quelles sont les disciplines et savoir-faire des SHS utiles pour travailler dans votre secteur ?

SEM : Beaucoup. Il faut comprendre qu’aujourd’hui le rapport à la nature c’est une vraie question sociale, c’est un vrai enjeu social. Nous parlions de qualité de vie, mais il y a aussi la manière dont on voit la nature, le rapport à la nature… les arbres ; et il y a la construction urbaine.

Il y a le volet aménagement du territoire : « Comment l’aménage-t-on ? », « Pourquoi préserve-t-on la nature ? », etc. Sociologie, philosophie : on est dedans. Si l’on n’a pas de SHS, je ne vois pas comment on peut être pertinent : même si en bureau d’ingénierie, on va être très technique, il ne faut pas oublier toute la déontologie autour et tous les enjeux, sociaux, politiques, culturels, qui sont là.

Il y a un deuxième point concernant les SHS, c’est la manière dont les professionnels travaillent ensemble. C’est ce sur quoi j’avais insisté pendant ma thèse : c’est la façon dont l’architecte intègre l’écologue, comment le promoteur réagit face à ces nouvelles injonctions de préservation de la nature, comment les gens voient l’aménagement urbain ; et ils trouvent que, eh bien, finalement la nature n’est pas très bien préservée, ou qu’elle est mieux préservée ; et pourquoi ça les énerve… De nos jours, il y a toute une accumulation de sujets tendus, par exemple les bassines. Mais quand je vois la problématique autour de ça, c’est : « Pourquoi on choisit tel aménagement ? », « Pourquoi… ? ». Il y a un besoin d’expliquer, de comprendre, et de voir que finalement, c’était une bonne ou une mauvaise décision. Plus ce sera tendu, plus il y aura des enjeux climatiques et des enjeux de proximité territoriale, parce que la vraie question c’est aussi l’espace. La ville vient rencontrer la nature, et l’on rejoue l’opposition rural-urbain : il faudrait relire Berque24. A partir de quel moment a-t-on besoin de SHS ? C’est souvent à partir de ça : quand les espaces se réduisent, et que l’on vit dans une proximité qui ne doit pas se transformer en promiscuité. On a vraiment besoin des SHS pour comprendre et pour mieux réagir face aux problématiques qui se posent.

FCR : Et si c’était à refaire ? Auriez-vous des conseils à transmettre à de jeunes chercheurs qui voudraient rejoindre une jeune entreprise comme Aubépine ?

SEM : Je pense que, pour les jeunes, il faut vraiment apprendre à se créer des outils de suivi, à être vraiment concret. Ça il ne faut pas l’oublier, parce qu’un employeur a besoin d’être rassuré sur ce que vous allez apporter à sa structure, à la dynamique, etc. Donc, il faut valoriser ses savoir-faire et ses compétences, toujours au regard de l’entreprise qui pourrait accueillir la personne.

En matière de R & D il faut ouvrir son réseau, aller voir ailleurs, ne pas rester enfermé et uniquement dans le réseau de son employeur ou de son laboratoire, parce que c’est aussi comme ça que l’on marque sa différence, son identité, et que l’on apporte des choses nouvelles.

J’ai eu une co-directrice de thèse, Laurence Le Dû-Blayo25, qui me disait toujours « C’est ta thèse, c’est ton sujet » ; et aujourd’hui je comprends tout à fait pourquoi elle me disait ça. Parce que c’est vrai que quand on est jeune, on a tendance à être très scolaire, à répondre à une demande, à essayer de bien faire les choses. En fait, il faut aussi se poser la question des raisons qui font que l’on travaille sur tel sujet, de ce qui nous motive, et essayer de réfléchir à quoi ça peut servir… Et je ne dis pas que la réponse est toute cuite, toute faite, mais en tout cas, souvent, en allant dans des colloques, en essayant de comprendre ce que font les autres sur des domaines proches, ça peut beaucoup aider.

Sinon, il est utile de lire parmi tous ceux qui existent un recueil de conseils sur la thèse. J’en avais lu un excellent que m’avait conseillé mon directeur de thèse, Guy Baudelle26, L’art de la thèse27. Et puis il faut aussi s’exprimer : il ne faut pas hésiter à faire le point, à exprimer ses problématiques. C’est important d’être clair dans son langage. On parle de SHS, mais c’est ça aussi : tout ce qui est linguistique, bien savoir exprimer ses problématiques, c’est important. Sinon on n’avance pas ou sur des malentendus.

FCR : Comment Aubépine se tourne-t-elle vers l'avenir à moyen terme ?

SEM : Nous allons être très occupés jusqu’à l’année prochaine : nous avons acheté un bâtiment à une collectivité juste à côté, qui nous connaît et nous fait confiance : puisque nous sommes une SCOP, nous ne spéculons pas. Nous avons déposé le permis d’aménager, parce que c’est un ancien bâtiment que nous restaurons. À cette occasion, nous créons un pôle de l’arbre urbain qui ouvrirait fin 2024. L’idée est de créer un centre documentaire qui ait une base de connaissance — sur l’arbre bien entendu. Il y a de nombreux centres de recherche sur les arbres en France, mais l’idée est d’avoir une spécificité : l’arbre en milieu urbain, qui n’est donc pas l’arbre en milieu naturel. Nous aurons un étage qui sera consacré aux jeunes chercheurs, pour les mêler au monde de l’entreprise. Nous avons un partenariat avec le laboratoire de Rennes 2, pour que leurs chercheurs viennent chez-nous dans l’open space, pour travailler au côté d’ingénieurs en mission, et que ça se croise. L’idée c’est aussi d’ouvrir au public ; et donc, au rez-de-chaussée, il y aura un accueil du public. L’idée est vraiment de faire se rencontrer les mondes de l’entreprise, de la recherche, du terrain ; mais aussi de vulgariser les activités auprès des habitants et de former un maximum de personnes, pour que les arbres soient mieux pris en compte dans les aménagements. Ce sera, je l’espère, un véritable écosystème au service de la préservation de l’arbre en ville ; et il sera reproductible dans d’autres métropoles. Cela fait partie pour moi des super résultats, de ce qui a pu arriver depuis ma thèse. Je pense que les entreprises ne s’appuient peut-être pas assez là-dessus, sur le niveau doctorat et sur le fait d’avoir mené une recherche scientifique. Une thèse, ça valorise beaucoup, ça met les gens en confiance. La thèse m’a vraiment permis de devenir géographe. Avant, avec un master, je n’osais pas trop : je mettais « chargée de mission ». Mais après 500 pages de thèse et 600 références, ça y est : j’arrive à me dire « géographe » [rires].