La tonnellerie occupe une place essentielle dans le processus de fabrication du vin comme l’a souligné P. Beck (Beck 2012, p. 34-35). La mise en tonneau constitue en effet l’étape qui va permettre au vin de mûrir avant d’être bu ou commercialisé. Par conséquent, les normes relatives à la tonnellerie participent pleinement de l’élaboration de la qualité de la production du vin dans la ville (Lochot 2019, p. 131-132). L’économie de la capitale du duché de Bourgogne est en effet particulièrement marquée par le commerce des vins issus des vignes de son finage, qui jouissent d’une très bonne réputation à la fin du Moyen Âge. Les mécanismes de cette économie sont bien mis en exergue par plusieurs travaux (Lavalle 1855, Tournier 1950a et 1950b, Beck 2001, Pepke-Durix 2000, 2001 et 2007, Garcia et Rigaux 2012, Labbé et Garcia 2019). Les tonneliers dijonnais sont eux aussi bien connus à la fin du Moyen Âge et à l’époque moderne, comme le souligne É. Lochot (Lochot 2019)1. Bien qu’il existe une rue de la Tonnellerie, située dans la paroisse Saint-Michel non loin de l’église éponyme, et qu’elle concentre une partie des membres du métier, la majorité réside un peu partout dans la ville comme le montre l’étude démographique menée par A. Galanaud (Galanaud 2009). De la même manière, il ne semble pas exister de tonnellerie au sens de place publique affermée chaque année, qui pourrait permettre à son gestionnaire de tirer des revenus de la fabrication ou du commerce de la futaille. Une enquête criminelle de 1455 évoque pourtant un potier d’étain comme « fermier de la tonnellerie », toutefois aucune mise à ferme n’apparaît dans les registres de délibérations aux côtés des autres bâtiments loués à l’année tels que le bordel municipal ou la poissonnerie2. Il s’agit par ailleurs d’une profession qui permet parfois à ses acteurs de s’enrichir, bien qu’une partie d’entre eux cumule cette activité avec d’autres comme c’est régulièrement le cas à la fin du Moyen Âge (Roy 2019, p. 180-182 et 186). Si l’activité des tonneliers est relativement bien connue pour la capitale des ducs de Bourgogne, notamment grâce aux recherches de P. Beck (Beck 2012), c’est en revanche moins le cas pour l’élaboration des normes de cette profession.

Les ordonnances de statuts des métiers à Dijon sont enregistrées pour leur majorité à partir du xve siècle (Dutour 1998, p. 139-140)3, du moins pour les plus anciennes conservées sous cette forme, soit assez tardivement par rapport à d’autres villes du royaume, sans être pour autant un cas isolé comme le montre le travail réalisé par J.-P. Leguay sur les villes bretonnes, bien que les raisons en soient différentes (Leguay 1994). Deux registres des archives municipales de Dijon, les G 2 et G 3, contiennent les principaux textes normatifs relatifs aux métiers dans la ville. Néanmoins, cela ne signifie pas que les métiers ne sont pas organisés avant ce moment, au contraire, comme cela a pu être souligné par F. Rivière pour la Normandie, dont le travail a considérablement renouvelé l’approche des organisations professionnelles (Rivière 2017 et 2020). On dispose d’une édition des ordonnances de statuts dijonnaises proposée par A. Chapuis mais celle-ci est incomplète (Chapuis 1906). L’analyse de P. Didier (Didier 1977), qui se veut globale, ne s’appuie malheureusement que sur l’édition partielle précédemment évoquée sans citer directement les sources municipales. Les ordonnances de statuts des métiers sont accordées par la mairie, à son initiative semble-t-il mais avec le consentement généralement de la plus grande partie ou des plus éminents membres du corps de métier, voire à leur demande comme on peut le voir quand les préambules sont conservés. C’est le cas par exemple pour les barbiers en 1426, les tondeurs de draps en 1437 ou encore les chaudronniers en 14384. Les préambules de ces ordonnances sont souvent normés voire stéréotypés, car il s’agit de souligner la légitimité de la mairie à légiférer sur la police des métiers, dans une période où celle-ci est contestée par l’autorité ducale5. On relève ainsi dans ces textes que les ordonnances à suivre sont régulièrement accordées pour mettre fin aux abus et fraudes, et pour le bien de la chose publique (Naegle 2010, Zorzi 2010).

Cette contribution propose donc de s’interroger sur les mécanismes d’élaboration des normes tonnelières à Dijon au xve siècle, comme un maillon de la chaîne de production du vin dans la ville. Il ne faut toutefois pas se limiter à l’examen de ces seules ordonnances, sous risque de ne contempler qu’un monde aux apparences figées, « une image statique et désincarnée » pour reprendre l’expression de J.-P. Sosson (Sosson 1990). Il convient donc de s’appuyer d’abord sur les textes normatifs, mais il importe aussi d’examiner les registres de délibérations qui contiennent notamment les listes des commis à la visitation ou jurés des métiers, et donc au contrôle de la bonne production. Il faut également analyser les comptabilités de la ville et les registres des amendes des métiers, infligées par ces visiteurs, afin de mesurer si possible la fréquence des sanctions, et consulter les sources judiciaires que constituent les liasses d’enquêtes et procès de la justice échevinale de Dijon, dans le but d’observer la diversité des comportements criminalisés dans ce domaine et la manière dont ils sont traités par l’autorité urbaine. Par l’étude de ces sources, il s’agit de s’interroger sur la manière dont se structure le métier de tonnelier en partant des ordonnances promulguées sur cette profession et leurs évolutions. Au-delà des sources normatives, il importe de rechercher les acteurs derrière ces ordonnances, instigateurs de la législation et ceux qui doivent s’assurer de leur respect par l’exercice de la visitation du métier. Enfin, il convient de s’intéresser à l’effectivité des normes édictées, en examinant leur bonne application ainsi que son évolution durant le xve siècle.

L’organisation des ordonnances et leur évolution

Les ordonnances enregistrées des statuts des métiers à Dijon sont relativement tardives par rapport à d’autres villes dans la mesure où la majeure partie d’entre elles date du xve siècle, bien que divers documents témoignent de l’existence de réglementations antérieures, par exemple pour les cordonniers et les savetiers6. L’existence de normes antérieures relatives aux métiers ne fait de toute manière aucun doute : les métiers sont nécessairement structurés bien avant le xve siècle, au minimum en interne comme l’évoque T. Roy (Roy 2019, p. 121-122)7. De surcroît l’examen des registres de délibérations témoigne de l’existence d’ordonnances de statuts de métiers remontant à la seconde moitié du xive siècle, en particulier le registre de l’an 1388-1389 qui contient des copies de celles accordées pour les drapiers, les bouchers mais aussi pour les cordonniers et savetiers, lesquelles sont respectivement datées de 1374, 1361/1385 et de 13478. Par ailleurs, la conservation aux archives municipales de Dijon d’un registre contenant uniquement des ordonnances de métiers de la ville de Paris9, pour beaucoup datées de la fin du xive siècle et du début du xve, pourrait suggérer une éventuelle influence des statuts des métiers parisiens dans l’élaboration de ceux des métiers dijonnais, comme l’évoque également J.-P. Leguay pour les métiers des villes du duché de Bretagne (Leguay 1994, p. 169)10. Elle est demandée par le maire et les échevins qui, le 8 juillet 1446, font convoquer :

deux ou trois des plus notables d’un chacun mestier, ausquelx il fera lire ou monstrer les ordoins sur lesdits mestiers que l’on a fait venir de Paris, affin de veoir s’il est besoing de adiousté aucune chose es ordonnances sur ce faites en ceste ville, et aussi pour advisé sur ce où il n’a nulles ordonnances11.

Or, le registre des ordonnances parisiennes conservé à Dijon est daté du mois de janvier 1446, et a été rédigé par le clerc du procureur royal au Châtelet de Paris12 ; il s’agit donc sans doute du registre G 1. Cette datation amène en revanche à douter d’une éventuelle influence des statuts parisiens sur l’ordonnance dijonnaise des tonneliers, datée de février 1445, bien qu’elle ait tout de même pu être connue de certains au moment de l’élaboration des statuts de la capitale des ducs.

Davantage que les dates tardives des ordonnances copiées dans le registre G 3 des métiers dijonnais, c’est sans doute au principe même de l’enregistrement qu’il faut imputer l’apparence tardive de la réglementation des métiers de la capitale des ducs. Le registre G 2 aurait été réalisé dans la première moitié du xve siècle, tandis que le G 3 est élaboré dans les années 148013. Au-delà du contexte économique, c’est aux contextes juridique et politique, voire social, qu’il faudrait s’intéresser pour expliquer le besoin qu’éprouve la mairie de mettre en registre les statuts des métiers au xve siècle. Il importerait notamment d’établir une relation entre l’ordonnance promulguée par Philippe le Bon sur le métier d’orfèvrerie, au début des années 1420, et sa contestation par la mairie au nom de ses privilèges sur la police des métiers, qui constitue un des nombreux motifs du long procès de juridiction entre la ville et le prince dans la première moitié du xve siècle, et la fin de ce conflit qui reconnaît bien à l’autorité urbaine le droit de légiférer sur les réglementations des métiers en 144314. Cela pourrait contribuer à expliquer pourquoi aucune ordonnance copiée dans le registre G 2 n’est postérieure à cette année, du moins pour celles qui sont datées. Le registre a ainsi pu servir à justifier les droits de la mairie en matière de police des métiers. Quant au registre G 3, il serait un autre document plus soigneusement élaboré pour souligner la légitimité de la mairie à légiférer sur les différentes professions après le rattachement du duché à la couronne15.

La plus ancienne ordonnance connue sur les tonneliers conservée à Dijon est donc celle des tonneliers de Paris, puisqu’elle est datée de 1398, et contient 16 articles16. Bien qu’elle n’ait peut-être pas influencé l’organisation du métier dijonnais, il est intéressant de l’analyser à titre de comparaison. Les trois premiers articles portent sur le chef-d’œuvre que doit réaliser toute personne aspirant à intégrer le métier (1er article), ainsi que sur les questions des valets et apprentis. Les trois articles suivants contiennent des normes relatives aux osières, qui sont des baguettes d’osier servant à ligaturer les cercles des tonneaux (Mane 1987, p. 404-405). Viennent ensuite deux articles édictant les normes pour la fabrication des cercles, ou « cerceaux » comme ils sont désignés dans le texte, utilisés pour assembler les douves ou douelles (Mane 1987, p. 405). Les trois articles suivants concernent la qualité du produit fini, qui doit notamment être fait avec du merrain neuf (planchettes de bois équarri servant à fabriquer les douves [Mane 1987, p. 403]) et ne pas être attaqué par les vers ou « vermoulu ». Ils sont suivis de deux articles qui précisent que les matériaux (osières17, cercles et merrain) doivent être « bons et loyaux », et que du merrain vieux peut être employé tant qu’il demeure bon et loyal. Les deux articles suivants sont relatifs aux modalités de vente des matériaux, tandis que le dernier prévoit l’établissement de quatre jurés pour inspecter la qualité des ouvrages et récupérer la moitié du produit des amendes liées aux infractions. Plusieurs articles de cette ordonnance indiquent par ailleurs les montants des amendes en cas de non-respect des diverses normes, par exemple celle de cinq sous parisis en cas de vente de matériaux hors des places réservées.

La seconde ordonnance figure dans le registre G 2, et daterait selon A. Chapuis des années 1400 (Chapuis 1906, p. 151-152)18. Elle ne contient pas réellement les statuts des tonneliers mais concerne plus globalement la tonnellerie, comme l’indiquent ses trois premières lignes introductives : « des queues, poinceons, socles, oisieres et marrien à vin et sur les ovraiges dudit mestier, et aussi sur la vente des ais ». Les cinq articles composant ce texte ne sont précédés d’aucun préambule, à l’instar de nombreux textes copiés dans ce même registre. Quatre d’entre eux concernent les modalités de vente des matériaux nécessaires à la fabrication de la futaille, en indiquant notamment le nombre d’unités dont doivent être constitués les lots de cercles, de merrain et d’osières vendus sur les foires et marchés se tenant dans la ville, précisant en outre que les lots non conformes seront brûlés publiquement. Le texte souligne aussi l’interdiction de vendre avant que prime soit sonnée à l’église de l’abbaye Saint-Étienne. Peu de détails sont en revanche fournis quant à l’aspect qualitatif des tonneaux : le merrain ne doit pas contenir d’aubier, et les vaisseaux (queues et poinçons) qui seront trouvés trop courts seront sanctionnés d’une amende et ne pourront être vendus. Les deux dernières lignes du texte indiquent que la mairie touche la moitié du produit des amendes infligées, l’autre moitié allant aux commis. La brièveté de cet acte, qui ne porte pas le titre de « statuts », ne permet pas de connaître les noms des tonneliers qui ont pu être impliqués dans sa rédaction, ni même s’ils ont bien été consultés.

La troisième ordonnance conservée est promulguée le 19 février 1445 par la mairie19. Il s’agit d’un texte bien plus développé que l’ordonnance précédente, puisqu’il contient 50 articles et qu’il peut être divisé en plusieurs catégories distinctes, rappelant les ordonnances détaillées étudiées par F. Rivière pour la Normandie (Rivière 2017, p. 247-249). Les dispositions normatives sont précédées d’un long préambule dans lequel la mairie indique les raisons et les objectifs de ce texte : il s’agit avant tout de préserver le statut de « meilleure » ville du duché de Bourgogne, car Dijon est considérée comme « la plus notable et chief de toutes les aultres bonnes villes du duchié de Bourgogne, laquelle doit estre miroir et exemple à toutes les aultres en fait touchant bonne conduite, police et gouvernement20 », et d’autre part que ses élites sont « fondez en grant et notable vinoble, moult grandement renommé en plusieurs païs longtains21 ». Le terme de « capitale » n’apparaît pas mais il est clairement sous-entendu ici22, tant le préambule insiste sur le prestige des institutions princières qui y sont implantées, notamment le conseil ducal, la Chambre des comptes, l’hôtel ducal qui est le lieu de naissance de l’héritier en plus d’être la résidence du prince. Il est aussi question du vignoble très renommé de Dijon, dont les vins participent pleinement du dynamisme économique de la ville (Pepke-Durix 2001 et 2007).

Il est précisé qu’une ordonnance, « de tres long temps » pour en souligner l’ancienneté, a déjà été faite pour éviter les fraudes sur la fabrication des tonneaux qui pourraient tromper les marchands qui viennent acheter du vin en ville, correspondant probablement à celle copiée dans le registre G 223. Il est encore ajouté que « par laps de temps et croissance de nouvel peuple » sont apparues de nouvelles infractions, et que certains s’efforcent de produire des ouvrages qui paraissent de bonne qualité mais qui cachent en fait ce que l’on pourrait qualifier de vices de formes ou « decepcion secrete ». On relève ici une critique à peine voilée de l’ancienne ordonnance, dont il est écrit qu’« elles avoyent et ont esté escriptes en brief langaige et sans grant expression ou declaracion », soulignant que la brièveté et le caractère peut-être généraliste du texte précédent ont laissé la possibilité de commettre de nombreuses fautes. Néanmoins la fin du préambule expose que les dispositions à suivre constituent des ajouts à l’ancienne ordonnance, dont la valeur juridique demeure et qui n’est donc pas totalement abandonnée mais plutôt complétée.

Il faut noter l’organisation très structurée de l’ordonnance de 1445, dont les articles s’enchaînent selon un ordre précis. Il s’agit presque de véritables parties auxquelles il serait possible d’attribuer un titre, par exemple pour les trois premiers articles qui concernent les ouvriers du métier et la nécessité de réaliser plusieurs ouvrages contrôlés et approuvés par les jurés pour intégrer le métier et obtenir sa marque. La partie suivante, constituée de cinq articles, souligne qu’une marque ne peut être attribuée qu’après la réalisation d’un chef-d’œuvre qui doit démontrer les compétences de l’ouvrier, et que tout ouvrage doit porter la marque du maître par ou chez lequel il a été réalisé. Pour renforcer la solidité des vaisseaux, les queues et muids ou poinçons devront être barrés, c’est-à-dire que leurs fonds devront être renforcés d’une barre de chêne, fixée à l’aide de trois chevilles par côté pour les queues et de deux pour les muids, dont la contenance est inférieure de moitié. Les cinq articles qui suivent édictent les normes pour la production des vaisseaux comme les queues de vin, puis les six suivants donnent celle pour la production des poinçons ou muids, tandis que la partie suivante constituée de sept articles concerne le merrain – les planchettes utilisées pour constituer les douves – utilisé pour la fabrication des divers tonneaux. Quatorze articles sont ensuite relatifs aux cercles, dont deux concernent les modalités de leur vente, tandis que la dernière partie composée de neuf articles donne les normes de qualité des osières, dont deux articles sont aussi consacrés à leurs modalités de vente.

Le nombre d’articles témoigne de la diversité des excès et fautes qui ont pu nuire auparavant à la qualité de la production, et montre que la ville veut mieux encadrer la production tonnelière que ne le faisait le texte précédent, en étant plus méticuleuse sur la qualité des matériaux qui peuvent être utilisés pour fabriquer la futaille. Les articles relatifs aux marques et mesures des produits, qui précisent notamment que tout vaisseau utilisé doit être conforme aux mesures de Dijon24, traduisent la volonté d’établir une production avec des normes propres à la ville, qui participent de l’affirmation de son identité et qui se distinguent ainsi des productions voisines, sans doute aussi dans le but de leur servir de modèle (Didier 1977, p. 66-67). Il s’agit notamment de limiter l’importation de vaisseaux qui ne répondent pas aux critères exigés, et tous les tonneaux produits par les professionnels dijonnais doivent être examinés et approuvés par les jurés, et surtout porter la marque que ceux-ci attribuent à chaque fabricant pour pouvoir identifier la pièce25. Les ouvrages présentant des défauts sont distingués publiquement par une marque « par maniere de ouvraige infame », et leurs fabricants sont amendables à hauteur de vingt deniers par queue, dix deniers par muid ou par poinçon, etc., la valeur de l’amende étant proportionnelle à la taille du vaisseau. On retrouve ces montants dans les parties consacrées à ces différents ouvrages et qui inventorient les divers défauts sanctionnés tels qu’une trop grande quantité de bois rouge, faisant référence à la partie interne du bois aussi appelée duramen ou bois de cœur, ou la présence d’une « encoignure » soit un défaut causé par un choc. De la même manière, les défauts relevés sur les matériaux de fabrication s’élèvent à six deniers pour les osières, douze deniers pour les cercles et dix sous pour le millier de merrain défectueux, voire vingt si celui-ci contient « jusques à la xxe partie » d’aubier (partie plus tendre du bois, aussi appelé bois blanc) par millier. Les montants des amendes sont donc relativement hiérarchisés selon la partie défectueuse concernée, et d’un montant identique quel que soit le défaut par partie ; tout défaut relevé sur un cercle de queue coûte par exemple douze deniers, de 10 à 20 sous pour le merrain tandis que pour les osières le montant est de six deniers, ce qui marque une continuité avec le texte des années 1400. Le bois rouge est prohibé des queues et poinçons, tandis que le merrain ne doit pas contenir trop de bois rouge ni être « pouilleux » ou attaqué par les teignes, ni être noueux. En revanche, l’essence des bois utilisables pour fabriquer les vaisseaux n’est pas précisée, sauf pour les barres de renforcement précédemment évoquées26.

Si plusieurs articles concernent la dimension qualitative des matériaux, d’autres concernent leurs aspects quantitatifs. Le millier (unité de poids) de grand merrain, que ce soit pour les queues ou pour les muids, doit ainsi permettre la fabrication de 50 vaisseaux et contenir 1600 pièces dont 1100 de douves et 500 de fonds, tandis que celui pour le demi-muid doit contenir 1000 pièces dont 700 de douves et 300 de fonds ; on retrouve là encore des dispositions similaires à celles du texte du registre G 2. Bien que les dimensions du merrain ne soient pas précisées27, on peut en déduire qu’une queue ou un muid doit être constitué de 22 douves et 10 pièces de fond. En ce qui concerne les cercles, le « fais » ou lot de matériau doit contenir 10 douzaines de pièces pour une queue, celui mesurant trois toises doit en contenir trois douzaines, etc.

Plusieurs amendes sont encore relatives au respect des horaires de vente, comme le soulignent les deux articles précisant que les marchands de matériaux et vendeurs d’osières devront payer un franc s’ils vendent leurs articles avant huit heures du matin et surtout avant que ceux-ci aient été visités par les jurés28. De surcroît, il est interdit de vendre des osières achetées le jour même sous peine d’une amende de 100 sous. La même somme est infligée si un tonnelier n’étant pas reconnu ouvrier de la ville réalise un vaisseau sans l’autorisation de la mairie. En revanche, et contrairement à l’ordonnance parisienne de 1398, on ne relève aucun article sur la question de l’apprentissage, et aucun de ces textes n’évoque la provenance des matériaux ou encore les droits des femmes de tonneliers, en particulier ceux de leurs veuves (question de la conservation d’un atelier, etc.)29. Il est possible que des dispositions existent déjà sur ces points, et qu’elles aient été conservées de textes antérieurs.

L’analyse des ordonnances des années 1400 et de 1445 témoigne du développement et de la complexification de la réglementation relative à la tonnellerie et aux tonneliers autant que de la nécessité de leur mise par écrit, la seconde étant notamment bien plus développée que la première. Le préambule de 1445, en évoquant la place prééminente de la vigne dans l’économie de la ville, rappelle en outre le lien entre culture viticole et production tonnelière dans l’élaboration du bon vin, et définit plus précisément les modalités de vente de matériaux et de production de la futaille. Pour autant, cette ordonnance de statuts n’aborde pas tous les aspects du métier tels que l’apprentissage, la transmission d’un atelier ou encore l’existence d’une confrérie, ce qui ne signifie pas qu’il n’existe aucun de ces éléments. L’examen de l’ordonnance des tonneliers parisiens de 1398 a peut-être permis de renforcer les normes dans certains de ces domaines après sa réception à Dijon en 1446. Il est enfin précisé, dans le préambule de 1445, que tous les ouvriers du métier ont été consultés à plusieurs reprises, et que les mesures ont été prises avec leur avis et consentement. Cependant, les noms de tonneliers figurant à la fin de l’ordonnance traduisent la prééminence de certains membres du métier.

Les acteurs de la législation sur la tonnellerie

La lecture de l’ordonnance des statuts des tonneliers de 1445 permet de relever le nom de 13 d’entre eux, dont il est écrit qu’ils constituent « le plus grant nombre et sainne partie des tonneliers de ladite ville », soit peut-être les principaux maîtres du métier et qui participent de la structuration de celui-ci (Lochot 2019, Roy 2019, p. 121-122)30. Il est légitime de penser que ces hommes mentionnés dans le texte normatif ont au minimum été consultés pour son élaboration, voire qu’ils ont pu en être les instigateurs et acteurs31. Quatre d’entre eux sont commis à la visitation du métier (ou jurés) pour l’année en cours d’après le protocole final de l’ordonnance, à savoir Guillaume Richardot, Jehanin Archangier, Girard de Lomont et Henry le Sueur (ou de Saulx). Il est de même très probable que ces quatre individus figurent parmi les principaux maîtres du métier à l’origine des normes édictées ici, dans le sens où ils ont déjà une bonne expérience de la visitation du métier, c’est-à-dire du contrôle de la qualité des ouvrages, et qu’ils ont ainsi pu constater les divers et multiples abus commis par le passé. Girard de Lomont a exercé cette charge en 1426-1427, Guillaume Richardot l’a tenue trois ans depuis 1440, Jehanin Archangier deux ans depuis 1442 et Henry le Sueur est le plus expérimenté, puisqu’il est dans sa onzième année d’exercice depuis 1430 au moment de la promulgation de l’ordonnance le 19 février 1445.

Tableau 1 : tonneliers cités dans l’ordonnance du 19 février 1445 ayant exercé la charge de juré du métier pour la mairie. Les années 1446, 1447 et 1448 ne sont pas documentées.

| Tonneliers jurés | Années d'exercice à la visitation du métier |

| Jehan Gaisot | 1426-1430 |

| Henry le Sueur | 1430-1432, 1434-1440, 1441-1443, 1444-1445, 1457-1460, 1461-1462 et 1464-1468 |

| Guillaume Richardot | 1440-1442 et 1443-1444 |

| Jehan Archangier | 1442-1446 |

| Jehan Barbier | 1445-1446, 1449-1451 et 1459-1460 |

| Jehan Loste | 1449-1452 |

| Thiebaut Lieget | 1454-1456 et 1464-1465 |

| Jehan Regnart a | 1469-1471, 1477-1484 et 1487-1488 |

| a. Un doute subsiste sur le fait qu’il s’agisse bien de la personne citée dans l’ordonnance de 1445 ou bien, compte tenu de la chronologie, de son fils. | |

Sources : registres de délibérations, série B, et comptabilités de la ville, série M.

Les jurés tonneliers sont habituellement, comme les autres commis à la visitation de métiers, institués peu après l’élection annuelle du maire qui a lieu le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, au cimetière de l’abbaye Saint-Bénigne (Chevrier 1954, Becchia 2019, p. 65-77, Chapuis 1906, p. 25-26). Ils prêtent serment de faire respecter les normes établies pour le corps de métier qu’ils ont la charge d’inspecter. Ils sont le plus souvent au nombre de quatre, deux échevins et deux tonneliers, bien que leur nombre puisse varier entre 1415 et 1490 de trois à sept individus32. Il est important de souligner ici que neuf à onze des tonneliers nommés dans l’ordonnance de février 1445 ont été, sont ou vont être ultérieurement jurés du métier. Certains d’entre eux exercent même cette charge sur des durées assez longues : au moins 23 ans pour Henry le Sueur entre 1430 et 1468, au moins quatre ans pour Jehanin Archangier, Jehan Gaisot et Jehan Barbier, au moins trois ans pour Guillaume Richardot et Jehan Loste, etc. Quant à Perrenot le Parolet, il a tenu cette charge durant au moins dix ans entre 1415 et 1425, bien que des « carrières » aussi longues demeurent exceptionnelles. Elles n’en témoignent pas moins de la prépondérance de certains individus au sein de leur métier et du prestige qu’ils en tirent, en démontrant l’importance de leurs réseaux économiques voire politiques. C’est aussi le cas de Girard de Lomont, qui fournit des tonneaux au duc de Bourgogne, de même que d’autres anciens commis à la visitation du métier comme le montrent les nombreux exemples cités par P. Beck (Beck 2012, p. 39-43).

Un document conservé dans la liasse concernant les tonneliers dijonnais permet d’entrevoir le déroulement d’une visite d’atelier. Le 3 juillet 1459, le juré Henry le Sueur accompagné de l’échevin Jehan Milot se rend chez un tonnelier nommé Arnoul, alors absent33. Ils demandent à son fils, Parisot, de leur ouvrir la grange de son père afin qu’ils puissent y inspecter ses ouvrages. Toutefois le fils refuse, en prétextant d’abord que son père a emporté la clé de la grange en allant travailler dans les vignes, ce dont doute Henry le Sueur, puis en arguant que des porcs se trouvent dans ladite grange et que si le commis et l’échevin y entrent « lesdits porcz leur mengeroient les jambes ». Parisot demande alors s’il est normal que Henry le Sueur se présente seul comme commis, et celui-ci rétorque que le commis peut se présenter seul avec un échevin et que la présence de son collègue n’est pas forcément requise. Les jurés du métier peuvent donc agir chacun de leur côté, mais ils doivent être systématiquement accompagnés de l’un des deux échevins également nommé pour la visitation du métier.

Il importe de préciser que dans les listes des commis à la visitation des divers métiers, les tonneliers figurent en troisième position dans la première liste complète du registre de délibérations de 1415, juste après les jurés de la boulangerie et ceux de la boucherie34. Ils occupent cette place jusqu’en 1426, avant d’être relégués à partir de cette année en dixième position35. Ils oscillent entre les dixième et douzième positions jusqu’à la promulgation de l’ordonnance de 1445, pour atteindre la quatorzième voire quinzième position au milieu des années 145036. Néanmoins, il est difficile d’établir ici que ce positionnement constitue un véritable marqueur de l’importance accordée ou non à la tonnellerie dijonnaise, d’autant que le nombre de métiers pour lesquels la mairie nomme des jurés augmente à plusieurs reprises durant la période étudiée, ce qui peut contribuer à expliquer le recul de la place des tonneliers.

Il est davantage intéressant d’analyser le lien visible entre l’office de juré tonnelier et celui de courtier, chargé notamment de mener les marchands dans les caves de la ville pour y acheter et exporter le vin dont la qualité est préalablement contrôlée (Tournier 1950b, p. 178-182). S’il a bien été montré que des tonneliers figurent régulièrement parmi les courtiers de la ville, notamment grâce aux travaux de C. Tournier (Tournier 1950b, p. 178-183), qui a souligné que cet office était pourvu soit par nomination soit par mise à ferme37, il convient d’ajouter que ces tonneliers exercent parfois aussi, la même année ou en alternance, la charge de juré pour leur propre métier. La porosité entre ces deux charges peut s’expliquer par les compétences communes qu’elles mobilisent, en particulier pour l’examen que doivent faire les courtiers des tonneaux entrant dans la ville (Tournier 1950b, p. 178-183, Lavaud 2012). Jehanin Archangier est par exemple courtier durant au moins sept ans entre 1442 et 1451, peut-être sans interruption mais les listes de 1446 à 1449 ne sont malheureusement pas conservées. Il est le premier individu connu à exercer ces deux charges sur une même année, en 144238. Thiebaut Lieget, aussi nommé dans l’ordonnance de 1445, est également courtier quatre années entre 1455 et 1465, usurpant en outre cette charge qui ne lui a pas été confiée en 146139, ce qui souligne aussi les enjeux sous-jacents, surtout financiers, de la nomination de tels jurés. À l’inverse, un individu comme Pierre le Roy ne prend la charge de visiteur des tonneliers qu’une année en 1462-1463, mais il est courtier au moins 23 années entre 1455 et 1488, usurpant lui aussi cette charge avec la complicité de Thiebaut Lieget en 1461. En revanche, on ne relève aucun cumul entre la charge de juré tonnelier et celle de la visitation sur les malfaçons de vignes, dont les premières listes apparaissent en 1450 dans les registres40, charge qui ne semble pas avoir été confiée à un tonnelier durant la période étudiée mais davantage à des vignerons.

Les listes des commis à la visitation des métiers permettent ainsi de saisir les individus ou groupes qui ont pu exercer une influence importante dans l’élaboration des normes de la tonnellerie édictées en février 1445. Ces intérêts personnels se superposent aux intérêts économiques et politiques qui constituent autant d’enjeux dans la création de ces normes, dont l’effectivité reste délicate à mesurer.

Les normes tonnelières et leur application

Comme les membres de tout métier à Dijon, les tonneliers qui obtiennent le droit d’exercer dans la ville prêtent serment de respecter les ordonnances et normes relatives à leur profession ; les jurés ne sont donc pas les seuls à être assermentés. Par ailleurs, il faut préciser que le contrôle du bon respect des normes de la mairie auquel ils procèdent s’accompagne d’un intéressement financier, dans la mesure où les commis récupèrent la moitié du produit des amendes annuelles, comme l’indiquent plusieurs quittances de paiement41. Cela les incite peut-être à exercer leur charge avec rigueur, mais cette caractéristique peut aussi constituer un biais dans l’objectivité avec laquelle ils doivent théoriquement sanctionner les fraudes, bien que les sommes récoltées ne soient pas exceptionnellement élevées42. L’application des normes tonnelières peut en partie se mesurer à l’examen des comptabilités de la ville et aux registres et contrôles des amendes des métiers, dans lesquels le chapitre réservé aux amendes de tonnellerie est parfois divisé en plusieurs sous-catégories concernant les osières, les cercles, les queues43, etc.

Les comptabilités permettent de saisir le nombre d’amendes imposées aux contrevenants, ainsi que le montant total qu’elles rapportent. Elles sanctionnent généralement, après 1445, les infractions en lien avec les normes de la mairie. L’analyse des amendes de tonnellerie montre que certaines infractions mentionnées dans l’ordonnance de 1445 existent déjà et sont réprimées avant sa promulgation, par exemple en ce qui concerne les amendes sur les osières et les queues dans le compte de 1438-143944. Cela pose la question du but de l’ordonnance : s’agit-il d’un simple rappel de l’ordonnance précédente ou bien de nouvelles normes ? Le préambule du texte de 1445 laisse penser que la réponse se situe dans une voie médiane. C’est probablement la raison pour laquelle on ne relève que peu de dispositions relatives aux membres du métier dans l’ordonnance de 1445, ce qui suggère que celles-ci sont généralement connues, admises et acceptées de tous. Le nombre d’articles relatifs aux infractions sous-tend aussi que de nouvelles fraudes ont été commises depuis le texte normatif précédent. En ce sens, l’ordonnance de 1445 répond aussi à la nécessité de mettre par écrit une version plus détaillée des normes de fabrication pour en renforcer l’autorité (Rivière 2017).

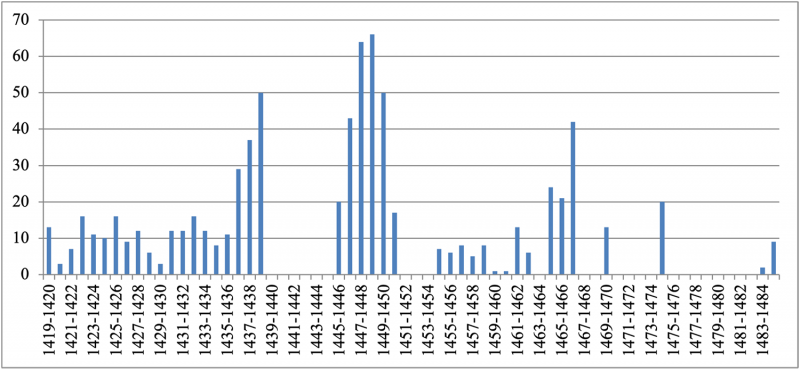

L’effectivité de la norme se pose lorsqu’on examine le nombre d’amendes annuelles rapportées dans les comptabilités de la ville, ou dans les cahiers de « contrerole » des amendes des métiers qui en sont la source (figure 1). On observe ainsi un pic à partir de la seconde moitié des années 1430 jusqu’au début des années 1450, puis une chute brutale du nombre d’amendes qui concerne aussi de nombreux autres métiers45, et qui pourrait relever de négligences administratives tant du scribe de la ville que des jurés des professions concernées46. En l’état actuel de la recherche, et en tenant compte de ces biais, on pourrait penser que les principaux instigateurs de l’ordonnance de 1445, mentionnés dans celle-ci, ont aussi été ceux qui ont tenu à faire respecter les normes de leur métier avec le plus de rigueur, du moins pour ceux qui ont été jurés du métier ; la chronologie des charges exercées par ces individus correspond relativement aux pics d’amendes relevés, mais les corrélations ne sont pas toujours parfaites47. Cela signifierait que les jurés tonneliers de la fin des années 1430 sont plus rigoureux que leurs prédécesseurs dans le contrôle de la qualité des ouvrages, et contribuent ensuite à élaborer l’ordonnance de 1445 qui énumère plus précisément les normes qualitatives en définissant mieux aussi ce qui relève de la fraude. L’augmentation du nombre d’amendes après cette année et jusqu’au début des années 1450 témoignerait alors de l’effectivité de cette nouvelle ordonnance.

Figure 1 : Évolution du nombre d’amendes de tonnellerie de 1419 à 1485. Les années 1439-1445, 1452-1453 et 1468-1469 ne sont pas documentées.

La lecture des comptabilités amène enfin à questionner l’exemplarité des jurés du métier. Certains d’entre eux sont en effet régulièrement sanctionnés, comme Jehan Regnart, Jehan Barbier ou encore Guillaume Richardot dont on relève plusieurs infractions à l’ordonnance de 1445 comme aux normes précédentes pour les deux derniers cités48. Ces trois individus exercent à plusieurs reprises la charge de commis à la visitation du métier, ce qui ne les empêche pas, avant ou après avoir tenu cet office, d’être eux-mêmes repris pour diverses transgressions. À l’inverse, des tonneliers comme Jehan Michiel ou Nicolas Colin, présents au moment de l’élaboration de l’ordonnance mais qui n’ont jamais été jurés ni courtiers, sont régulièrement repris pour diverses infractions à l’ordonnance de 1445. La liasse des documents concernant les tonneliers contient également un fragment d’une affaire plus importante, dans la mesure où le juré Henry le Sueur rapporte que plusieurs ouvriers du métier se vantent de fabriquer des tonneaux non marqués qu’ils vendent sans les avoir fait contrôler par les jurés, certains lui ayant même déclaré qu’ils continueraient à agir ainsi malgré les injonctions des commis à la visitation et de l’échevin Pierre Mordaille qui les accompagne49. Trois hommes sont particulièrement cités, qui se nomment Jehan Pugeot, Jehan Perrin et Daviot. Les lieux où ils habitent sont précisés, et l’on relève notamment que Jehan Perrin n’a pas fait le chef-d’œuvre lui accordant le droit d’exercer à Dijon. Les quantités de vaisseaux frauduleux connues sont également indiquées : Jehan Pugeot aurait fait au moins quatre poinçons non contrôlés entreposés dans le cellier du prêtre chez qui il vit, Jehan Perrin aurait fabriqué au moins 18 demi-muids non marqués (« sans saingz ») dont il a vendu plusieurs exemplaires, et Daviot a conçu au moins un muid de vieux bois. La gravité de ce dernier exemple se perçoit notamment par la menace d’une amende de 100 sous qui pèse sur Daviot s’il produit à nouveau ce genre d’ouvrage, comme l’en avertissent les jurés et l’échevin Pierre Mordaille. En outre, d’autres tonneliers ne se limitent pas aux excès liés directement à leur profession, comme on l’a vu avec l’exemple de Pierre le Roy et Thiebaut Lieget qui usurpent et fraudent l’office de courtier en 1461, ou encore Jaquot Niquet qui est aussi poursuivi à deux reprises pour avoir battu d’autres individus50. Cela n’empêche pas Pierre le Roy d’être juré tonnelier en 1462-1463 puis de nouveau officiellement courtier dès 1463 pour deux ans51, tandis que Thiebaut Lieget l’est à nouveau en 1463-146452.

L’exemplarité douteuse de certains tonneliers, y compris parmi ceux qui ont exercé ou qui seront ultérieurement jurés, n’est sans doute nullement spécifique à ce corps de métier et pourrait se retrouver dans l’analyse des infractions commises par les membres de diverses professions. En outre, si l’on rapporte le nombre d’amendes infligées au nombre de vaisseaux produits et entretenus annuellement par les ateliers dijonnais, il est probable que la proportion de tonneaux non conformes aux normes de la mairie demeure relativement limitée, à moins que les contrôles soient peu efficaces ou rigoureux, ce que rien n’indique ici. Les infractions enregistrées ne suffisent sans doute pas à faire des tonneliers les responsables des atteintes parfois faites ou supposées à la bonne fama des vins dijonnais, qui relèvent davantage de la gestion du vignoble parfois critiquée par certains vignerons (Beaulant 2018 et 2020).

L’étude des ordonnances successives sur la tonnellerie dijonnaise traduit la complexification de la législation sur ce métier, comme d’autres, dans la capitale du duché de Bourgogne, mais aussi la nécessité de sa mise par écrit. Il ressort également du préambule et de la densité du texte de 1445 que la tonnellerie doit pleinement participer de l’élaboration des vins de qualité, qui doivent faire et surtout maintenir la renommée de la ville et la bonne fama de ses vins. Par conséquent les statuts des tonneliers prennent des dimensions à la fois économiques et politiques, tant la ville de Dijon se revendique comme modèle pour les autres villes du duché. Toutefois il importe de se souvenir que derrière les textes normatifs se trouvent toujours des hommes qui les initient, et à ce titre il est intéressant de parvenir à identifier le groupe de tonneliers à l’origine de l’ordonnance de 1445, dont les membres se fondent notamment sur leur propre expérience de commis à la visitation ou jurés du métier pour proposer de nouvelles normes destinées à mettre fin aux multiples pratiques qui menacent la bonne réputation de la ville. Pour autant, l’identification des principaux tonneliers responsables de l’ordonnance de 1445 pourrait aussi contribuer à expliquer les limites de l’application de ces normes, qui semblent moins rigoureusement suivies après 1450, lorsque leurs principaux instigateurs n’exercent plus la charge de commis à la visitation, bien qu’il faille sans doute aborder ce problème au prisme plus large de l’ensemble des métiers. Les statuts des tonneliers ne sont en outre pas figés dans le temps, comme le montrent par exemple de nouvelles normes édictées en 1496 : la mairie, sollicitée par les jurés tonneliers qui souhaitent maintenir le dîner que doivent offrir les nouveaux maîtres du métier et les 200 sous à verser (une moitié pour la ville et l’autre pour la confrérie, cette dernière n’étant pas mentionnée dans l’ordonnance de 1445), abolit finalement ce dîner et décide d’une autre répartition de la somme ramenée à un total de 120 sous (30 pour la ville et 30 pour les commis, 20 pour le maire et 40 pour la confrérie) tout en reconfirmant les ordonnances de statuts alors en vigueur auxquelles elle ajoute cette nouvelle disposition53. De la même manière les modalités de contrôle de la production, comme le rôle des jurés du métier de tonnelier, évoluent sensiblement durant l’époque moderne comme le souligne É. Lochot (Lochot 2019), favorisant ainsi l’évolution des normes de cette profession.