Traiter de l’économie domestique de la vigne et du vin nécessite au préalable d’évoquer la place du vin dans l’économie médiévale. Son importance fut considérable et a marqué d’une forte empreinte divers aspects de la civilisation matérielle de l’époque, dont la morphologie des propriétés bâties. La description de tous les liens qui unissent l’économie du vin et l’architecture domestique urbaine est le sujet de cette contribution. Elle fera principalement fond sur la documentation française, mais s’efforcera d’éclairer la question par la prise en compte des informations disponibles dans l’ensemble de l’Europe occidentale et centrale, notamment dans l’espace germanique et danubien, où la question a été particulièrement bien étudiée. À cet effet elle exploitera les sources historiques, les données issues de fouilles archéologiques et celles fournies par l’étude des bâtiments médiévaux conservés.

Nous nous attacherons successivement à évaluer l’importance de l’économie du vin dans les villes de plusieurs terroirs bien documentés, puis son impact sur les programmes des habitations, à la fois sous l’angle de la production, du stockage, de la commercialisation et de la consommation. Ce faisant, c’est à un angle mort que se consacre donc ce point de situation sur l’état des connaissances, car la recherche s’est principalement concentrée sur les aspects économiques, puis sociaux et anthropologiques de la viticulture, en ignorant le plus souvent leur traduction matérielle dans l’habitat : « … bien peu s’intéressent au bâti et à la place qu’y occupe le vin » (Lavaud-Renaudie 2001, p. 200).

La place du vin dans l’économie médiévale en Europe occidentale

Le vin fut un produit de consommation courante en ville et sa nécessité était d’autant plus ressentie que la méfiance envers l’eau était générale. Les alternatives étaient le cidre et surtout la bière, mais partout où la vigne s’adaptait aux terroirs et au climat, sa culture fut tentée ; ailleurs, les populations disposant d’un certain pouvoir d’achat purent compter sur les importations, qui furent considérables. Rappelons aussi que la production du vin était une des rares sources de numéraire pour bien des ruraux et qu’elle apportait d’importantes ressources fiscales aux pouvoirs publics et aux propriétaires du sol. Enfin la viticulture fut un des investissements les plus rentables pour les bourgeoisies urbaines dans des aires qui se spécialisèrent, jusqu’à devenir un facteur décisif de développement urbain. Outre le cas bien connu de Bordeaux, qui sera détaillé ci-dessous, ce fut le cas de bien des villes de l’aire danubienne (Oppl 1996).

Pour toutes ces raisons, et tant en valeur qu’en volume, le vin fut, aux côtés du sel et des textiles, un des principaux produits d’exportation durant tout le Moyen Âge. Pourtant sa place dans le grand négoce n’a pas toujours été autant reconnue que celle des draps et des soieries. Cette relative mésestimation se constate dans la disparité de la production scientifique qui lui est consacrée, plus abondante dans les pays germaniques que dans les pays méditerranéens et en France (si l’on excepte le Bordelais et la Bourgogne). Depuis les études pionnières (Dion 1959), ont néanmoins paru diverses synthèses qui comblent cette lacune, particulièrement pour le Moyen Âge (Racine 2003). On notera enfin que cette insuffisance est plus marquée en ce qui concerne la production que le commerce, et elle l’est plus encore si l’on ne considère que la production à l’intérieur des villes, la littérature s’étant plus attachée à l’économie des grands domaines ruraux ; apparemment la cause en est imputable aux carences documentaires, seule la commercialisation étant l’occasion de prélèvements fiscaux.

Géographie et importance du commerce du vin

Au-delà d’intenses commerces de proximité, la caractéristique du marché médiéval du vin était sa concentration autour des voies d’eau, les seules à même d’assurer des échanges relativement sûrs et réguliers, à des coûts moins prohibitifs que les transports terrestres1. Plusieurs grands axes dessinent un réseau entre les régions productrices et les pôles d’exportation d’une part, et les régions importatrices d’autre part. Ce commerce, intense sur la Seine, fut à l’origine de la puissance des marchands parisiens et de la Hanse des marchands de l’eau (Picarda 1901), et ce précocement : le droit de prélever 60 sous par bateau transportant du vin est attesté dès 1121 (Sadourny 1976, p. 239-241). D’importantes cargaisons étaient également transportées sur le Rhône. Cependant nous retiendrons ici, à titre d’exemples particulièrement parlants, les flux empruntant la Garonne, le Rhin et le Danube, et évoquerons le rôle des ports, maritime (Bordeaux) ou fluvial (Cologne).

En 1306-1309, années d’apogée, Bordeaux exportait 103 000 tonneaux, soit environ 850 000 hl. Ce commerce irriguait un grand nombre d’agglomérations, de toutes tailles : ainsi une petite bastide comme Castelsagrat chargeait-elle 224 tonneaux vers Bordeaux (sur plus de 18 000 pour l’ensemble des villes neuves du Haut-Pays), Cahors chargeant alors 1070 tonneaux (Garrigou Grandchamp, Napoléone 2016, p. 80). Ces quantités fluctuaient selon les périodes : le trafic chuta à 74 000 tonneaux en 1335, puis à seulement 16 000 en 1336, pour se stabiliser entre autour de 30 000 tonneaux entre 1362 et 1372. (Lavaud 2003, p. 166-173). L’importance des péages sur la Garonne se lit en quelques chiffres : entre Toulouse et Bordeaux, sur une distance de 270 km environ, il y avait 36 péages, soit un tous les 7 km (Higounet 1978)2 : Charles Higounet souligne que « cette concentration péagère du fleuve gascon était tout à fait comparable à celle du Rhin où, de Strasbourg à la mer, il y avait alors 64 stations, soit aussi en moyenne un péage par 8 à 10 km ». Ces prélèvements étaient d’un très gros rapport : ainsi, dans les années 1250, le péage de Marmande était-il, à lui seul, d’un rapport supérieur à celui des fermes réunies des bailies de l’Albigeois et du Quercy ; or les 9/10e des documents attestent que les taxes frappaient effectivement des vins. Voilà qui atteste tant la bonne organisation fiscale que l’importance du trafic du vin au sein de l’économie médiévale. Ces vins étaient principalement destinés aux marchés des Îles britanniques et des villes riveraines de la mer du Nord, de Flandre particulièrement. Les historiens belges ont depuis longtemps décrit ce trafic (Pirenne 1933 ; Van Werkeve 1933).

La démonstration vaut pour le Rhin et Cologne : la métropole rhénane était, aux xive et xve siècles, la grande place d’approvisionnement de l’Europe du Nord, à partir des vins des vallées de la Moselle et du Rhin, qu’elle recevait des ports de Trêves et de Strasbourg ; ils convergeaient vers ses entrepôts, avant d’être convoyés en aval sur le Rhin. Dans les années 1370, elle exportait 13 800 Fudern (foudres), soit plus de 150 000 hl, ce qui est moins que Bordeaux qui s’était stabilisé autour de 240 000 hl à la même époque (30 000 tonneaux) (Clemens 1993, p. 357).

Le bassin moyen du Danube est un troisième exemple d’aire où le commerce du vin était d’une importance majeure. Elle se caractérise par un développement un peu plus tardif, mais qui connut une grande prospérité au xve siècle. Ainsi, en 1445, Vienne exportait-elle 210 000 hl, dont les deux-tiers par le Danube (Landsteiner 1996, p. 38). Le même constat vaut pour Bratislava, qui était la porte d’entrée du commerce du vin vers le puissant royaume de Hongrie : cette activité est considérée comme le fondement de la prospérité de l’agglomération médiévale (Baurík 1996, p. 89 et 96).

Viticulteurs : bourgeois, paysans, ouvriers ?

La qualité des viticulteurs était très variable, mais, d’une façon générale, leur statut était enviable au regard de celui des autres travailleurs du sol. Un peu partout on considérait que les vignerons étaient moins des paysans que des artisans ; ils se groupaient parfois en corporations (Irsigler 1996, p. 171). Dans de nombreuses contrées de l’espace germanique se développa un droit spécial, ou Bergrecht, spécifique des pays de viticulture, qui autorisait les preneurs de parcelles, tant bourgeois que paysans, à exercer librement leur activité : la mesure était protectrice pour l’exploitant et incitait au développement de la production, recherchée par les seigneurs du sol (Vilfan 1996, p. 102).

Dans les régions qui se spécialisèrent dans la viticulture, le rôle de la ville était déterminant, en Bordelais, comme en Rhénanie ou dans l’espace danubien. Le cas de Bordeaux est le type même de ce que la recherche germanique appelle une Weinstadt, c’est-à-dire une ville entièrement centrée sur la production et la commercialisation du vin. Les habitants « tiraient l’essentiel de leurs revenus de la terre », ici grâce à la viticulture, et ceci vaut d’abord pour la production (Lavaud 2003, p. 73). Ainsi les vignerons représentaient-ils 80 % des travailleurs agricoles citadins recensés dans l’une des seigneuries de la ville (Lavaud 2003, p. 77-81). Ce point souligne combien la population urbaine incluait nombre de travailleurs de la terre, phénomène qui se constate dans les autres aires viticoles étudiées. Le fait est établi tant dans le Lyonnais (Lorcin 1971, p. 27 sq ; Racine 2003, p. 29), qu’à Cluny, où les censiers témoignent de l’importance de la propriété de vignes par des Clunisois de tous rangs (Censier de Saint-Mayeul, BnF, ms. Lat. 9881). Il est notable que beaucoup de ces citadins aient été à la fois salariés, travaillant les parcelles de bourgeois adonnés à d’autres métiers, et propriétaires de quelques rangs de vigne. Au total, dans les paroisses périphériques de Bordeaux les vignerons étaient le groupe majoritaire, atteignant 20 à 25 % de la population recensée.

En Mitteleuropa viticulture et villes étaient étroitement liées : la relation était fondée sur une pratique intense du commerce, donc avec les marchés urbains, dont les acteurs dominants étaient les abbayes, des familles nobles, mais aussi les bourgeois (Landsteiner 1996, p. 18). En Styrie (Autriche), la possession de vignobles était à la fois une source de revenus, un placement et un marqueur de qualité sociale (Valentinitsch 1996, p. 121). La possession de vignobles était le plus souvent motivée par une recherche de capitalisation, par des individus pratiquant d’autres métiers. La liquidité du produit comptait aussi : en Hongrie, à Sopron, le vin pouvait servir au xve siècle de moyen de paiement (Kubinyi 1996, p. 78-79). L’empreinte sociale des activités viticoles avait une intensité qui est difficilement imaginable : au xve siècle, à Vienne, elles rythmaient la vie urbaine au point que la tenue des cours de justice était suspendue pendant les vendanges (Landsteiner 1996, p. 21).

Dans la Hongrie de la fin du Moyen Âge, une très forte proportion de la population était impliquée dans la viticulture, le plus souvent comme propriétaires/exploitants. À Buda, vers 1500, pour une population un peu supérieure à 10 000 habitants, il y avait en ville 603 chefs de famille propriétaires de vignobles, la production étant pour la plupart une activité accessoire (≤ à 7000 l) ; 25 % en faisaient leur métier, 30 % des propriétaires étant des marchands ; parmi les 30 propriétaires les plus riches en vignobles, il y avait 10 marchands et 14 artisans, dont d’opulents citoyens aux activités multiples (Kubinyi 1996, p. 70-71). À la même époque à Gyöngyös (4000 hab.) et à Päszto (2000 hab.), le pourcentage d’habitants impliqués dans la viticulture était de 60 %. Il était encore plus élevé à Sopron en 1433 : 70 % des bourgeois s’y adonnaient, tous comme propriétaires (Kubinyi 1996, p. 72-73).

On conclura ce panorama du poids de la viticulture dans l’économie et la population des régions spécialisés par l’évocation de Trêves, ville où presque toutes les couches de la population étaient concernées par cette activité, et ce dès le xie siècle (Clemens 1993, p. 411). Il n’était pas inutile de mettre en lumière cet état de fait avant d’observer l’influence de l’économie du vin sur la morphologie des habitations : le phénomène n’était en rien marginal et un très grand nombre d’entre elles étant concernées, dans leur vie économique comme dans leur habitat.

Produire le vin

Diverses phases de l’économie viticole peuvent affecter la morphologie de la maison, de façon différenciée, selon qu’il s’agit de la production, du stockage du vin ou de sa commercialisation. La première opération est assurément la moins bien documentée, mais quelques sites procurent des lumières sur des modus operandi au total très diversifiés.

Ce sont encore Bordeaux et Trêves qui sont les villes les mieux étudiées, mais l’essentiel des informations provient des sources écrites. Nous complèterons le tableau qu’elles fournissent par l’évocation de sites où des installations de productions sont attestées, notamment en Bourgogne, dans l’Ouest (Airvault et Trôo), mais aussi dans l’aire danubienne (Vienne et Sopron).

À Bordeaux la situation est contrastée. En effet, la production se partage entre un traitement de la récolte dans les domaines, hors de la ville, et une vinification dans les maisons (Lavaud 2003, p. 52-53). Dans les premiers sont mentionnés de nombreux « treuils », à la fois cuviers et pressoirs, la terminologie n’étant pas précise. Cependant, alors qu’il n’y aurait pas de pressoirs installés dans les maisons, les celliers urbains, qui sont aussi des cuviers, témoignent de la fabrication du vin en ville, par foulage du raisin.

Le tableau ne serait pas complet sans l’évocation d’une vinification sur les bords même du fleuve : les éléments d’un pressoir ont été retrouvés lors de la fouille d’un quai au port de Tropeyte, place Jean-Jaurès. À son pied étaient allongés, côte à côte, des éléments démontés d’un pressoir à vin : quatre montants principaux, pièces de chêne de 3 m de longueur et de section carrée de 0,30 m, et deux pièces longues de 4 m. De nombreux pépins de raisin leur étaient associés : il semble que les vendanges étaient transportées par bateaux aux chais qui jalonnaient les quais. Là, on pressait, on vinifiait et on commercialisait. Il est probable que l’installation, dont on ne connaît pas la nature (privée, collective, banale ou industrielle), ait été active à la fin du xve siècle.

La production bordelaise s’avère donc décentralisée en de multiples lieux et selon des processus complémentaires, celui lié aux chais étant directement liés au grand commerce, quand les autres répondaient plus à la demande locale.

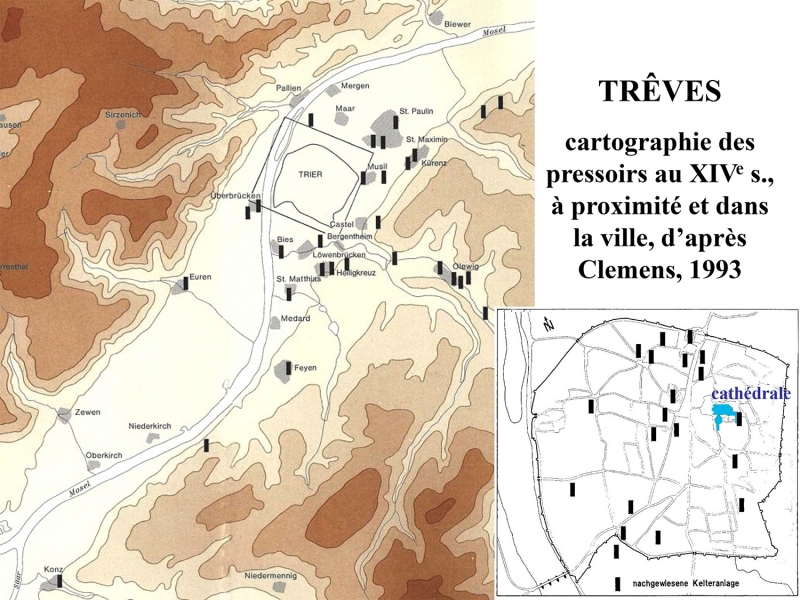

Une même dichotomie se constate à Trêves (Rhénanie-Palatinat). Les sources écrites ont permis d’établir une cartographie des pressoirs (Kelter) en fonction durant le xive siècle, à proximité et dans la ville (figure 1). En revanche, aucun vestige n’a été repéré à ce jour. La couronne de grands domaines qui entourait la ville était proche du fleuve, vu la conformation de la vallée, ce qui rendait aisée l’exportation vers l’aval. Plus remarquable est la grande densité de pressoirs en ville, y compris à proximité des grands axes viaires (Clemens 1993, p. 310-313). La plupart de ces pressoirs étaient installés dans un bâtiment spécial (domus torcularis ; kelterhus), parfois habité (3 exemples de 1304 et 1347). Nombre d’entre eux étaient aux mains d’institutions religieuses, qui parfois les affermaient à un bourgeois : en 1320 l’abbaye d’Immerod confia à un couple de bourgeois un pressoir et une petite maison. Si, durant le xiiie siècle, seulement une quinzaine de pressoirs sur 43 appartenaient à des bourgeois, leur nombre s’accrut au siècle suivant (24 sur 49). Certaines installations appartenaient à de vastes complexes : en 1319 la famille vom Kreuz possédait un complexe qui s’étendait entre deux rues, avec maison, écuries, grange et pressoir, ainsi qu’une autre maison avec pressoir dans une autre rue (Clemens 1993, p. 170). La viticulture était donc très présente dans le paysage urbain de Trêves, et nous aurons l’occasion d’en compléter l’aperçu à propos des installations de stockage.

Fig. 1 : Trêves (Rhénanie-Palatinat) : cartographie des pressoirs (Kelter) au xive siècle, dans les domaines extérieurs et dans la ville.

Crédits : extrait de Clemens, 1993.

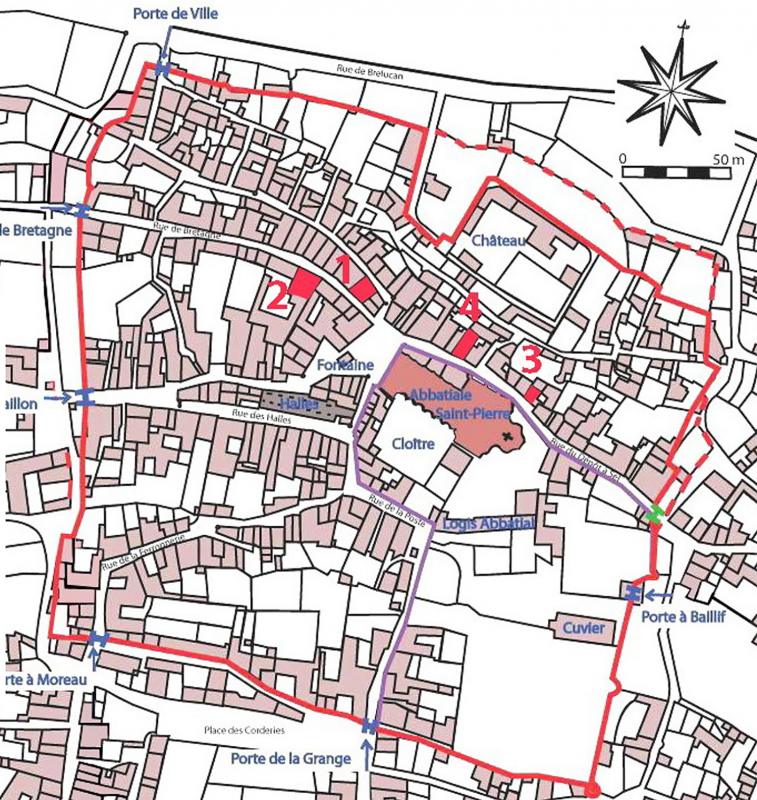

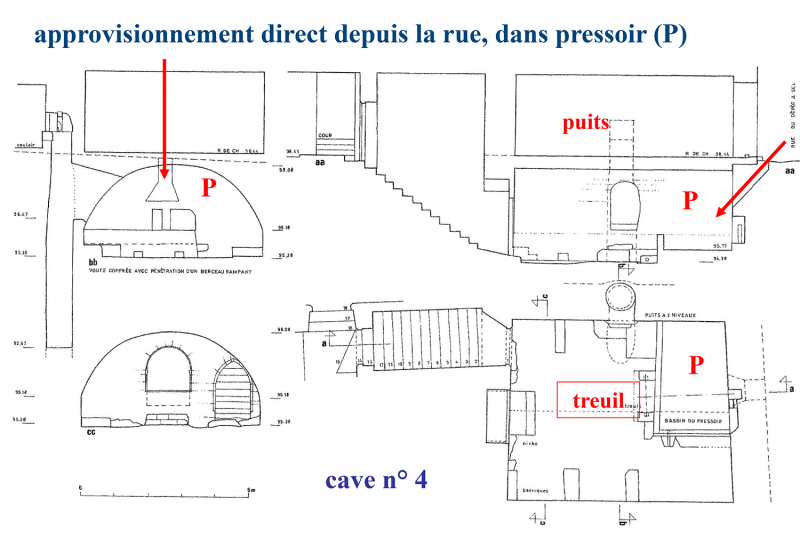

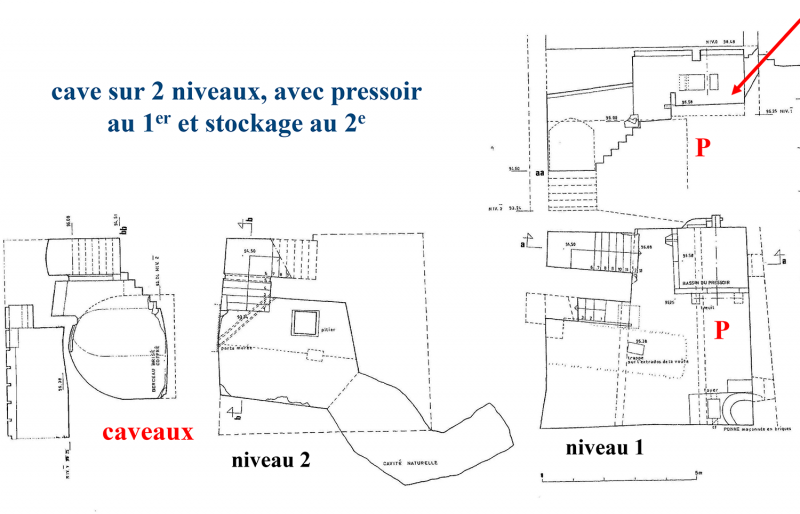

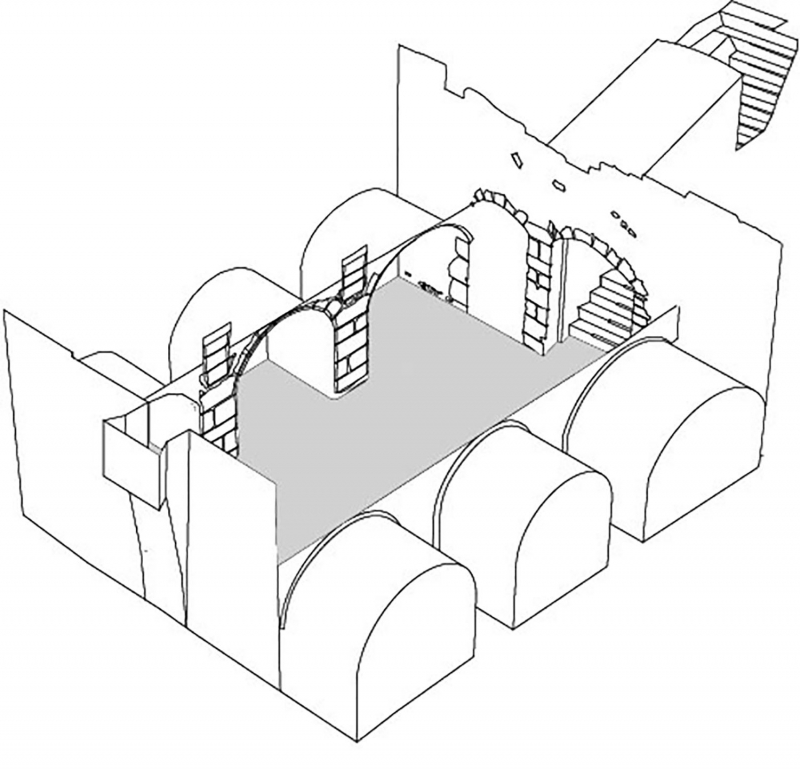

En France, la petite ville d’Airvault (Deux-Sèvres) a fait l’objet d’une enquête systématique dans ses sous-sols, qui a révélé de nombreuses caves conservant des équipements viticoles médiévaux. Cette documentation est unique en France à ce jour et il est regrettable que les résultats de cette recherche n’aient pas été publiés (Colin et al. 2000). Chaque maison dispose d’une cave viticole, témoignage de l’importance de la vinification en ville. Quatre d’en elles sont particulièrement bien documentées (figure 2). Elles sont destinées au pressage du vin et à son stockage en barriques. L’installation du pressoir a conditionné l’implantation et l’organisation de toute la maison (niveaux, refends, accès…). L’approvisionnement se fait directement depuis la rue par un avaloir, qui déverse les grappes dans le pressoir. Aussi son bassin est-il disposé contre le mur de façade, sous les soupiraux d’approvisionnement (figure 3). Le pressoir est installé sur une plate-forme surhaussée, formant bassin de foulage, le sol dallé en grand appareil supportant la pression d’une perche qui appuie sur la cage du pressoir. Les barriques sont installées sur des banquettes au pied des autres murs, parfois au deuxième niveau de cave (figure 4). L’attribution au xve siècle des installations maçonnées est assurée par les formes des baies et la présence de nombreux équipement domestiques (cheminée, porte, placard, fenêtres), solidaires des équipements vinaires ; aucune partie en bois n’est conservée.

Fig. 2 : Airvault (Deux-Sèvres) : cartographie de la ville enceinte avec repérage des caves comportant des installations de production et stockage du vin.

Crédits : extrait de Colin et alii, 2000 ; infographie P. Garrigou-Grandchamp.

Fig. 3 : Airvault (Deux-Sèvres) : cave de la maison 9, rue du Dépôt à sel (n° 4 sur le plan).

Sources : extrait de Colin et alii, 2000 ; infographie P. Garrigou-Grandchamp.

Fig. 4 : Airvault (Deux-Sèvres) : cave de la maison 47, rue de Bretagne (n° 2 sur le plan).

Crédits : extrait de Colin et alii, 2000 ; infographie P. Garrigou-Grandchamp.

En Bourgogne les sites de productions ruraux, seigneuriaux et monastiques ont été abondamment étudiés, bénéficiant en outre, dans certains cas, d’un état de conservation remarquable. Leur étude est hors du champ de notre propos, d’autant plus que la morphologie de ces grands complexes diffère fortement par les dimensions des bâtiments et leur spécialisation : les pressoirs sont souvent abrités dans des bâtiments autonomes en forme de vastes halles (Chenôve, pressoir des ducs, et Clos de Vougeot, en Côte d’Or) ; ceux-ci ne sont pas systématiquement associés à de vastes espaces de stockage voûtés, qui caractérisent cependant plus d’un site (Colombé-le-Sec, Aube), ce qui implique que la conservation du vin ne se fait pas toujours sur le lieu de production ; ailleurs, pressoir et cellier voûté paraissent associés (Fixin, La Perrière, Côte d’Or). À Beaune, le complexe urbain de l’hôtel des ducs présente assurément un pressoir associé à des caves : un vaste édifice du xiiie siècle implanté dans la cour, en forme de grange charpentée à trois nefs, abritait le pressoir ; les caves sont implantées à proximité (Laprade 1942, pl. 35 et 36). Enfin, sur certains sites, des locaux d’habitation installés à l’étage semblent se mêler aux fonctions viticoles (cellier de Vincelottes, Yonne ; cuverie du chapitre à Beaune), ce qui tendrait à les rapprocher des constructions domestiques pourvues d’installations viticoles.

En revanche aucune maison bourguignonne n’a, à notre connaissance, livré d’installation viticole médiévale conservée. Si les constructions manquent, les sources sont heureusement plus bavardes. Ainsi le Rentier de Saint-Mayeul de Cluny, établi en 1333 (BnF, ms. Lat. 9881), révèle-t-il, outre les innombrables vignes dans et à la périphérie du bourg de Cluny, la présence de 6 pressoirs, tous distincts des maisons, mais proches d’elles, et assurément en ville (rues d’Avril, du Merle…) ; il répertorie aussi une douzaine de celliers, établis au rez-de-chaussée de la maison, conformément à une pratique de la Bourgogne du sud (un seul cas de « cellier de derrière »). Il y a en effet un type bourguignon de logis de vigneron à « maison haute au-dessus d’un cellier » (Pesez 1979 et 1996). Il est bien documenté par des exemples conservés en Saône-et-Loire, à Givry (Poncey) et à Rully, datables de la deuxième moitié du xiiie siècle (Bouillot 1988 et 1997). Malheureusement aucune de ces demeures n’a conservé d’installations de production, ni pressoir, ni cuvier, à l’image de ceux attestées par les sources clunisoises.

De même les fouilles réalisées à Dracy ont-elles révélé la place de la viticulture dans la maison villageoise, avec un cellier excavé dans la pente ; y ont été découverts des outils (grande serpe à vigne et serpettes), mais les lieux de la production n’ont pas été mis au jour ; ils devaient être réduits au minimum, probablement à un dispositif de foulage sommaire en bois (Beck et Pesez 1990).

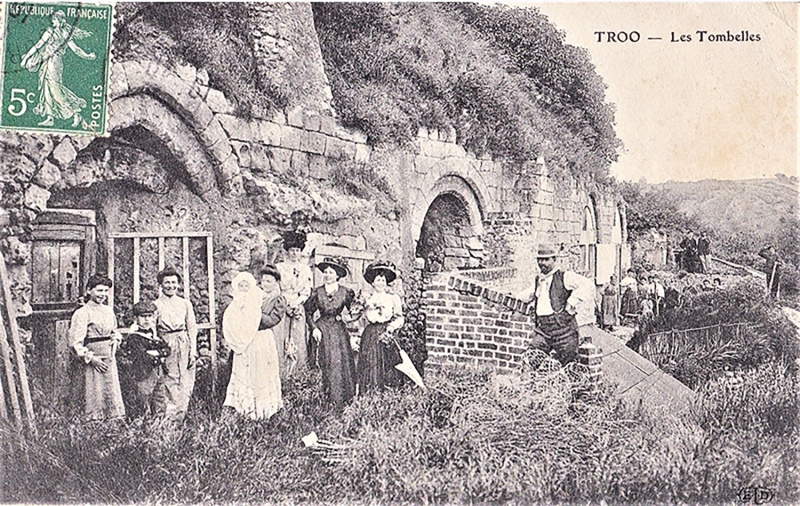

Le site de Trôo (Loir-et-Cher), dans la vallée du Loir, donne une image parlante de l’importance des logis de vignerons comportant une partie troglodytique, typique des vallées du bassin de la Loire, aux nombreux coteaux présentant des falaises calcaires. De nombreuses maisons avaient colonisé, au moins dès le xiiie siècle, le rebord du plateau de tuffeau : les parties résidentielles, adossées à la falaise, sont malheureusement détruites, mais leurs vestiges, chemin des Tombelles et chemin des Ruelles, attestent de la qualité de ces « maisons vigneronnes » (figure 5) : des pièces couvertes d’élégantes voûtes sur croisées d’ogives et équipées de multiples caveaux creusés dans la roche, commandaient d’importants espaces souterrains, à la fois carrières et aires de stockage du vin : l’association de l’habitation et de la « cave à cellules », atteste des fonctions de conservation, mais, là encore, aucune trace de pressoir n’a été identifié, ce qui laisse ouverte la question d’un pressage près des lieux de récolte (Marot, Simon et Letor 2019, p. 48-50).

Fig. 5 : Trôo (Loir-et-Cher), Les Tombelle : vestiges des maisons vigneronnes des xiiie et xive siècles, avec parties troglodytes.

Crédits : carte postale ancienne, collection P. Garrigou Grandchamp.

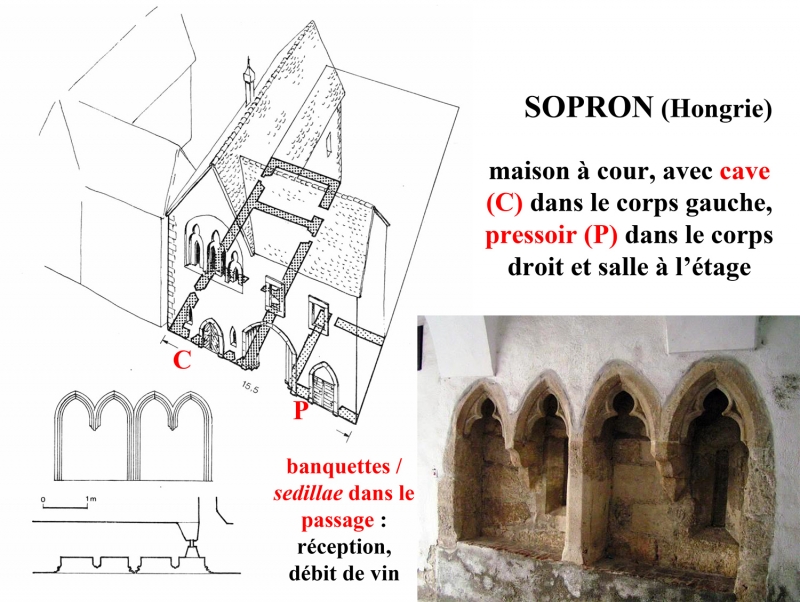

En Hongrie, à Sopron, la plupart des maisons étaient marquées par la viticulture et leur état actuel illustre encore ce programme (Feld 2004, p. 28-29)3. Le type le plus ancien consistait en maisons à pignons sur rue, longues de 15 à 18 m, comportant deux niveaux. Le rez-de-chaussée était divisé en deux pièces, plafonnées et légèrement enterrées : à l’avant un pressoir, dont le front de rue était percé de minces fentes d’éclairage encadrant le plus souvent une porte ; à l’arrière la cave à vin proprement dite. Par la suite (fin xive-xve siècle), la réunion de deux unités de ce type aboutit à la constitution de demeures plus vastes, mais affectant toujours les pièces du rez-de-chaussée non à des boutiques, mais au pressoir et à la cave (figure 6) ; le couvrement du passage qui les séparait initialement donna naissance à de grandes entrées voûtées, accessibles par un large portail, et équipées de niches à banquettes, propices à la réception, au négoce et au débit de vin. La recherche hongroise a clairement établi l’importance et le côté systématique de la production viticole domestique dans un grand nombre de maisons urbaines, sans pour autant livrer d’exemples d’installations médiévales conservées. C’est un peu le lot de toutes les provinces de culture germanique, où les maisons vigneronnes, ou Winzerhäuser, sont l’objet d’une littérature abondante (Freckmann 2018).

Fig. 6 : Sopron (Hongrie), Templom-Utca 9 : maison de bourgeois vigneron, avec installation viticoles au rez-de-chaussée et pièces à vivre à l’étage. Noter les sièges en pierre, décorés, dans la vaste entrée.

Crédits : Extrait de HOLL Imre, « Städtische Leben im Mittelalter- Städtische Architektur », Archaelogiai Ertesito, 1989, p. 58 ; pour la photo : cl. P. Garrigou Grandchamp.

À Vienne (Autriche), le panorama était comparable (Buchinger et al. 2006, p. 6-7). La présence de petits vignobles dans les propriétés, derrière les bâtiments, était fréquente ; par ailleurs des grands portails avec entrées de caves marquaient de leur empreinte le paysage urbain. Cependant, c’est au rez-de-chaussée qu’étaient installées les presses. Ces maisons avec pressoir s’avèrent avoir été particulièrement nombreuses dans la partie nord de la ville où beaucoup de bourgeois avaient fait de la viticulture leur activité principale ; pour autant on en trouvait dans toute l’étendue de l’agglomération.

L’impression générale qui se dégage de ce bref tour d’horizon, tant en France que dans les pays voisins, est que la production du vin à usage domestique a pu se dérouler dans les maisons, comme le prouvent les installations d’Airvault, les textes, à Bordeaux, à Trêves et à Vienne, ou l’étude de la morphologie des maisons, comme à Sopron. Elle n’a, en revanche, que rarement laissé des traces matérielles des dispositifs de production. Pourtant, ils existaient indubitablement, mais seules les sources les documentent, dans la plupart des régions. Ainsi à Luzech (Lot) : l’ostal de Vidal Girart, en 1374, était un complexe de « maison-cour » ; les annexes se déployaient en ordre géométrique autour d’une cour fermée, dont un chai, contenant pressoir et cuves de vinification (Lartigaut 1979, p. 266).

Il s’avère que les dimensions des installations domestiques étaient très variées, et partant leur coût de possession. La relative rareté de la documentation bâtie, subsistante ou attestée, tient peut-être dans certains lieux à des raisons économiques : au xiiie siècle, en Haut-Adige, le coût de la construction d’un pressoir, structure séparée de la maison, n’était pas à la portée de tous les viticulteurs ; le bâtiment était donc signalé par les notaires dans les actes (Andreolli 1996, p. 178). Ailleurs, les équipements de vinification étaient réduits : tel bourgeois de Dijon a bien un « treuil » dans son cellier et tel autre une cuve, mais ce sont de bien modestes installations domestiques (Garcia, Ferrand 2015)4. Ces pressoirs dans les caves/celliers de Dijon ne sont apparemment que des « cuves à mettre vendanges », attestant que l’essentiel du travail était le foulage (Ferrand 2014, p. 202). Quant aux presses elles-mêmes, elles appartenaient, au témoignage de la Coutume générale de Bourgogne de 1459, au mobilier, ce qui expliquerait qu’elles ne soient pas citées dans les inventaires : s’ils énumèrent nombre d’objets dont la présence permet d’affirmer que la production pouvait avoir lieu dans ce cellier, à l’inverse, la mention d’un « poulain », ou corde à « avaler le vin […] outil qui permet de faire descendre […] les tonneaux sans heurt » laisse entendre que le vin en tonneau avait été fabriqué ailleurs » (Ferrand 2014, p. 202 et 205).

On le voit, la situation était donc diverse et tout sauf simple. Aucune donnée chiffrée ne permet de mesurer la part de cette production domestique, dans de petites unités et en ville, et celle pratiquée à l’extérieur de celle-ci, dans les domaines. Il est néanmoins avéré, qu’à Bordeaux comme à Vienne, la présence des pressoirs en ville était loin d’être anecdotique : à Vienne, on en comptait encore 108 en 1566 (Landsteiner 1996, p. 21).

Si la documentation sur la production est hétérogène, dispersée et offre peu d’exemples matériels, elle se fait beaucoup en revanche plus abondante et homogène pour ce qui est de la conservation de la récolte qui se réalise dans des fûts.

Entreposer le produit des vendanges

Conserver le vin, le loger comme on disait à Bordeaux, était au Moyen Âge une opération nécessitant des conditions qui n’ont guère changé au cours des siècles. Cependant, la durée de conservation des vins dépassait rarement l’année, sous peine de les voir se gâter en vinaigre, excepté les vins liquoreux. En tout état de cause il fallait disposer de lieux ventilés, peu éclairés et surtout bénéficiant d’une hygrométrie stable et d’une bonne isothermie. En tous lieux, il était donc recommandé de garder les vins dans des celliers souterrains, mais dans bien des cas ceux-ci étaient simplement aménagés dans les rez-de-chaussée, comme par exemple dans les maisons vigneronnes de Bourgogne, déjà citées, ou les propriétés viticoles de Lombardie (Archetti 2002).

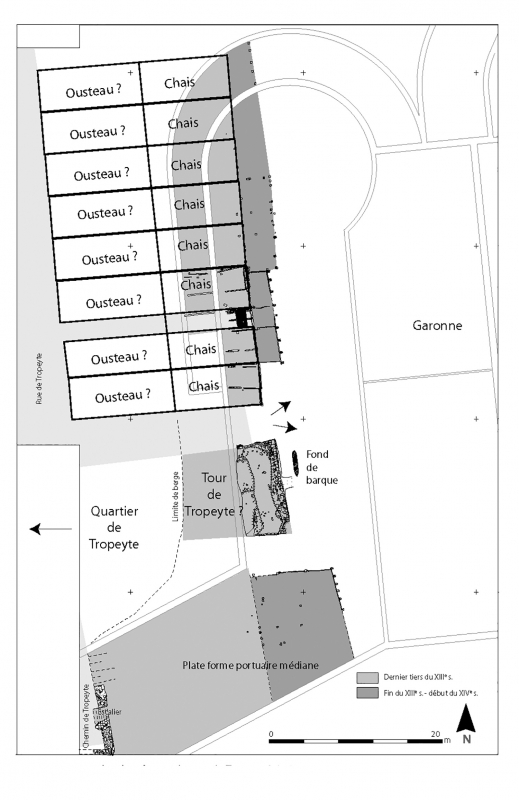

On évoquera d’emblée le cas particulier de Bordeaux où coexistaient des celliers de dimensions modestes, à usage domestique et/ou de débit de boisson dans la ville, et un système beaucoup plus complexe de stockage de grandes quantités, destinées à l’exportation, les chais (Lavaud 2003, p. 53-70 ; Gerber 2004 ; 2012, p. 169-172). Ces bâtiments typiques de Bordeaux, ville dépourvue de celliers voûtés, étaient implantés dans trois zones portuaires, sur les étroites rives de la Garonne (Figure 7) ; les chais étaient en revanche très rares en ville. Leur fonction était celle d’entrepôts pour les marchandises convoyées par le fleuve, mais ni de vinification, ni de vieillissement du vin : s’ils abritaient d’abord des barriques, il y était aussi entreposé du blé et du foin (celui-ci, en principe, dans le grenier du chai). L’ampleur du grand commerce dont ils étaient le support se révèle à leur nombre : les sources en citent 352 au xve siècle (Drouyn 1874, p. 467-470). Certains chais allaient de pair avec une maison, qu’ils soient incorporés dans l’édifice (« hostau chay »), ou en forment une annexe (« hostau et chay »). En règle générale c’étaient des constructions légères, bâties en bois ; seuls quelques chais comportaient des parties en pierre. La plupart appartenaient à des marchands ou à des grands bourgeois impliqués dans le négoce vers les îles Britanniques et les Flandres.

Fig. 7 : Bordeaux, les chais : synthèse des données sur le port de Tropeyte aux xiiie et xive siècles, avec proposition d’une restitution du parcellaire en façade de la Garonne.

Crédits : dessin de Frédéric Gerber, in Gerber 2002, p. 171.

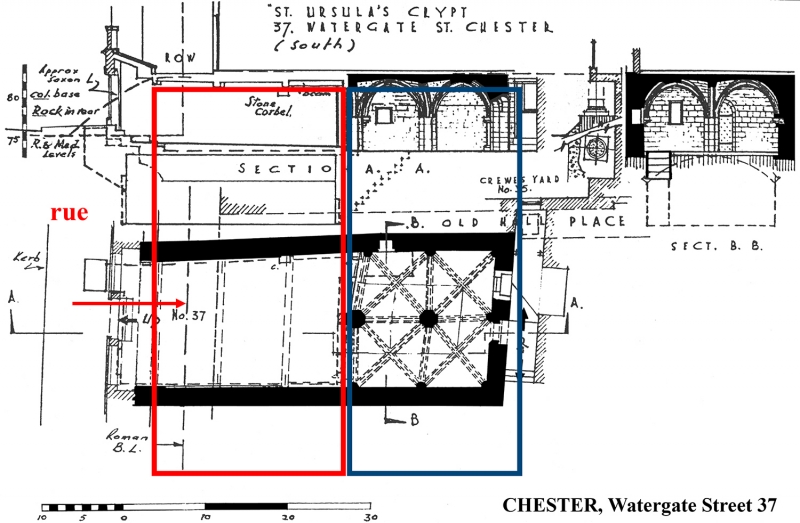

Cependant, dans les autres villes, le vin était très fréquemment stocké dans des espaces souterrains, le plus souvent voûtés.

Ainsi des très nombreux celliers médiévaux de Paris, dont beaucoup furent repérés avant leur destruction par Théodore Vacquer au milieu du xixe siècle, mais dont bon nombre subsistent encore5. L’archéologue observa dans une cave du xive siècle de la rue des Lombards :

[…] une espèce de chaire faite en pierre, où l’on montait par des degrés aussi en pierre, qui a été détruite depuis peu. On sait que les foudres ou vastes tonnes étaient autrefois en usage. On pourrait en avoir placé une de cette sorte dans cette cave et l’espèce de chaire ou d’estrade servait pour approcher l’embouchure de la tonne et y verser le vin6.

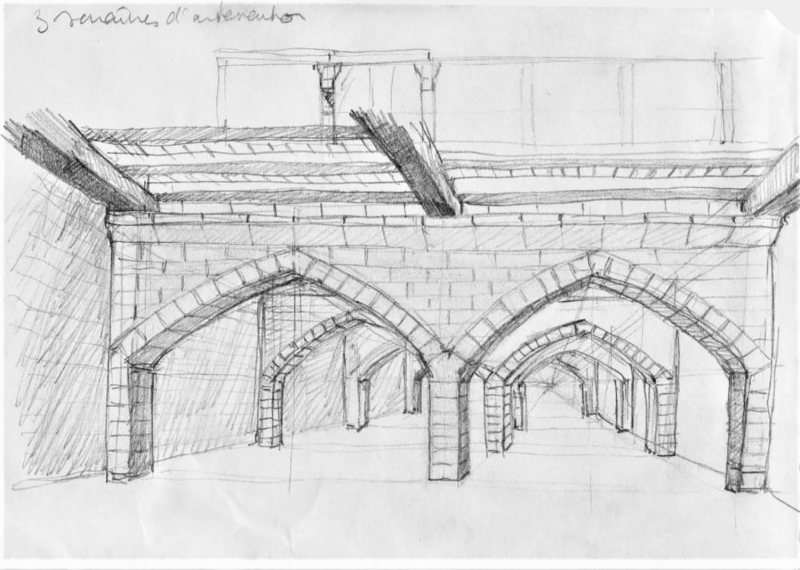

Éloquente est à cet égard la description du bel hôtel de maître Beuves de Winville (mort en 1432) 7: l’inventaire commence par la mention d’une cave et de deux celliers, car on y trouve des queues de vin, des cuves à fouler, des « chantiers » ou chevalets pour poser les tonneaux et divers ustensiles vinaires. L’hôtel de Clisson est un exemple particulièrement marquant de l’importance des locaux utilisés pour entreposer de grandes quantités de vin dans les vastes demeures. Il avait été accordé comme résidence au roi de Navarre par décision du roi de France. Un document exceptionnel des Archives de Navarre, rédigé pour le mettre en état de recevoir le monarque en 1401, décrit les fonctions des immenses caves qui s’étendent sous le corps de logis principal (Narbonna Carceles 2009, § 23 et annexe 1). Il cite « el grant ceillero », dont la large porte était à deux battants (« una carrailla con dos claues »), ce qui était bien nécessaire pour y descendre les nombreuses barriques de vin dont de très importantes quantités furent commandées pour la cour. Ce grand cellier est très bien conservé (figure 8).

Fig. 8 : Paris, hôtel de Clisson : cave de la fin du xive siècle sous le grand logis.

Crédits : dessin Bénédicte Perfumo.

Deux types de caves voûtées accueillaient les opérations de stockage du vin dans la moitié nord de la France. Les premières sont constituées de couloirs avec loges latérales ou cellules ; ces dispositifs peuvent être autonomes, ou bien dépendre de maisons, telles celles de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) (Rozier 2018). De belles caves à cellules de ce type ont été fouillées à Orléans, place du Cheval Rouge et 181, rue de Bourgogne (figures 9 et 10). Les caves à vins adoptaient également la forme de grandes nefs voûtées et Orléans en présente une grande diversité de formes. Leur fonction vinaire a pu être établie par quelques découvertes de céramiques attestant que du vin y était entreposé (Alix et al. 2017, p. 47-48). Cette fonction est confirmée par des sources : en 1341-1342 elles nomment la cave à vin du maître (administrateur) de l’hôtel-Dieu d’Orléans ; elles évoquent aussi les portes ou les escaliers d’accès qui possédaient les noms évocateurs de « huy pour avaller vin » ou de « portevins » ; enfin plusieurs caves étaient mentionnées aux xve-xvie siècles en fonction de leur capacité à contenir des tonneaux (Alix, Morleghem 2019 : n. 110-114).

Fig. 9 : Orléans (Loiret) : cave des xiiie-xive siècles, 181, rue de Bourgogne ; longue nef centrale voûtée sur croisées d’ogives, avec caveaux latéraux.

Crédits : relevé et dessin Clément Alix, Ville d’Orléans, Pôle d’archéologie.

Fig. 10 : Orléans (Loiret) : cave des xiiie-xive siècles, 181 rue de Bourgogne ; longue nef centrale voûtée sur croisées d’ogives, avec caveaux latéraux.

Crédits : relevé et dessin Clément Alix, Ville d’Orléans, Pôle d’archéologie.

En Bourgogne, les villes des aires viticoles offrent paradoxalement moins de témoignages architecturaux bien caractérisés, alors que les domaines ruraux y ont conservé de remarquables ensembles de pressoirs et de celliers. Pour autant, les sources documentent bien les maisons de vignerons urbains, qui comportent toutes des celliers, modestes pièces le plus souvent enterrées, et bien équipées en matériel vinaire, telles celles de Dijon (Piponnier 1996, 1998a et 1998b ; Ferrand 2014 ; Garcia, Ferrand 2015). Des fouilles ont donné la même image d’une maison de vigneron à Besançon (Guilhot, Goy 1998). Il reste que la densité des caves médiévales voûtées est en soi un indice probant de la prégnance des activités viticoles : au centre de Beaune, autour de la collégiale Notre-Dame et de la rue d’Enfer, elles ont colonisé tout le sous-sol, offrant un témoignage éclatant de l’importance du négoce des vins et des installations nécessaires pour accueillir la production avant sa commercialisation. On peut former la même hypothèse pour Vézelay (Yonne), bien qu’aucun indice sûr de vinification ou de stockage du vin n’ait été découvert dans les nombreuses caves de la ville. Il est intéressant de noter qu’il était possible de stocker son vin ailleurs que chez soi : à Dijon, en 1418, la possibilité en était offerte dans le cellier de Clairvaux (Ferrand 2014, p. 202).

Dans le monde germanique, les témoignages ne manquent pas dans les provinces méridionales adonnées à la viticulture. Il est remarquable que de très nombreuses maisons y soient pourvues de caves voûtées, ce qui ne se retrouve guère dans les terres septentrionales. Les caves de Trêves constituent un des plus beaux ensembles d’Allemagne (figure 11). Leur morphologie et leurs fonctions ont été très bien décrites par Klaus Freckmann (Freckmann 2017 ; 2019). Elles sont vastes et systématiquement couvertes de voûtes d’arêtes (figure 12). Un détail architectural sur certaines façades est un indice particulièrement probant de leur affectation au stockage des vins : un logement (Schrotmaul), est destiné au calage d’une forte pièce de bois (Schrotbaum) qui arme un dispositif de descente des tonneaux. Il est rare que de tels exemples de ce dispositif, également illustré par des miniatures, aient survécu et le témoignage de plusieurs maisons trévires est particulièrement précieux (figure 13).

Fig. 11 : Trêves (Rhénanie-Palatinat) : cartographie des caves au centre de la ville, autour du quartier cathédrale. On notera la densité des caves et le grand nombre d’espaces voûtés.

Crédits : Extrait de P. Ostermann, Stadt Trier, Altstadt, Kulturdenkmäler in Rheinland–Pfalz, t. 17.1, Worms, 2001.

Fig. 12 : Trêves (Rhénanie-Palatinat) : cave de la maison Fleischstrasse 82-84, Zum Schwarzen Ochsen - Zum Goldenen Stern, xiiie siècle. Exemple type des grandes caves voûtées accueillant les récoltes du vin de Moselle.

Crédits : Kl. Freckmann, 2017.

Fig. 13 : Trêves (Rhénanie-Palatinat) : maison Simeonstrasse 7, xve siècle. En façade est conservée le logement de la poutre permettant la descente des tonneaux dans la cave, selon le procédé illustré par la miniature.

Crédits : cl. P. Garigou-Grandchamp (façade et détail) et Wikipédia (miniature).

Vienne, grande exportatrice de vins, comprenait également de nombreux complexes, tel celui d’Heiligenkreuz avec deux niveaux de caves des xiiie-xive siècles. Enea Silvio Piccolomini, futur Pie II, qui visita Vienne dans les années 1440, déclara que « Les caves à vin sont si profondes et si spacieuses que l’on pourrait considérer que la Vienne souterraine est équivalente à la Vienne bâtie en surface » (Perger 1996, p. 213).

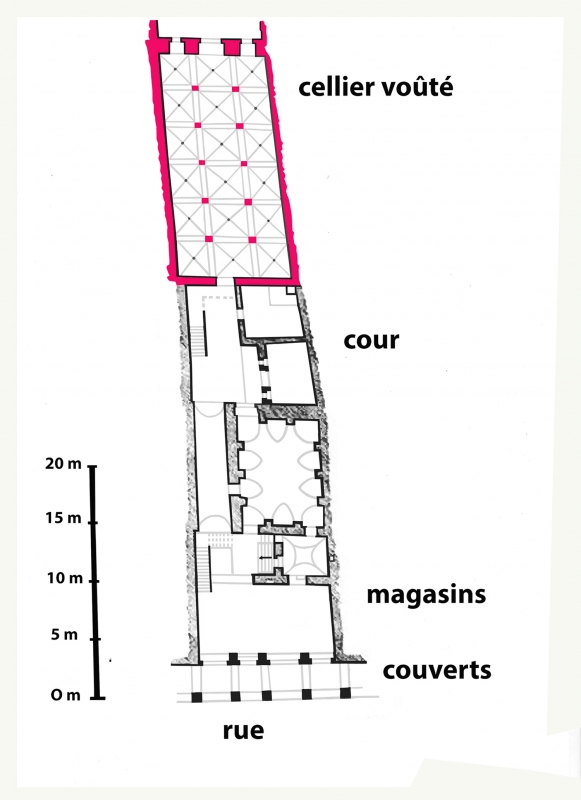

En Italie du nord, dans la province alpine germanophone du Haut-Adige (Süd-Tirol), la production et l’exportation de vin furent, dès le Moyen Âge, une source de revenus importants. Les villes de Bolzano (Bozen) et Merano (Meran) avaient une fonction commerciale très développée, au sein de laquelle le vin tenait une importance majeure, comme l’exprime leur architecture (Rasmo 1975, p. 24 ; Nössing 1996). Un habitat très particulier s’y développa dans le noyau le plus ancien, autour d’une longue rue centrale bordée de maisons à couverts, dits Lauben (figure 14) : édifiées en pierre, sur des parcelles très longues, elles disposaient dans la profondeur, au rez-de-chaussée, un passage couvert, puis des locaux commerciaux flanqués par un long et étroit couloir desservant l’intérieur du bâti, dont une très longue et profonde cave, désignée dans les sources sous le nom de « canipa » : ainsi, en 1339, une maison est dite « in veteri burgo Bozani, dumus Goltsmidinne, cum canipa, muris, cameris, edificiis, staingadmis » (Obermaier, Stampfer 2000).

Fig. 14 : MERANO / MERAN (Haut-Adige / Süd-Tirol) : plan du rez-de-chaussée de la maison via dei Portici 31 / Berglauben 31.

Exemple type de maison avec couverts sur la rue et grand cellier viticole voûté dans la profondeur, accessible par l’arrière.

Crédits : dessin P. Garrigou-Grandchamp.

Ce stockage du vin en vue d’un grand commerce ne concerna pas seulement les régions productrices, mais fut d’un effet certain sur l’architecture domestique des grands marchés du vin en Europe. En Grande-Bretagne, New Winchelsea est un exemple très parlant de ville relai des importations en provenance du Sud-Ouest de la France. La ville conserve un exceptionnel réseau de caves voutées dans lesquelles étaient déchargées les cargaisons de tonneaux, avant que des négociants ne les répartissent dans tout le Sud-Est de l’Angleterre (Martin, Martin 2004, p. 122-128). Leur fonctionnement est très bien établi par les sources écrites8. Si la place du vin était éminente, elle n’était pas exclusive : en effet le vin arrivait en septembre et était normalement déjà revendu à Noël. Aussi d’autres produits du commerce de gros prenaient-ils le relai, dont les caques de harengs.

Un même paysage se constate à Cologne, centre d’un commerce actif déjà évoqué, où les caves sont nombreuses, couvertes de voûtes, souvent pourvues de larges escaliers d’accès et parfois groupées en complexes (Vogts 1966)9.

Le monde méditerranéen est moins bien documenté, du moins à ce qui ressort de notre enquête. Cependant, les modalités de stockage, à des fins domestiques, ne paraissent pas différer sensiblement des modalités évoquées ci-dessus.

Ainsi en Espagne. À Lérida (Catalogne), de très nombreuses maisons urbaines sont pourvues de celliers, en général enterrés, qui renferment beaucoup de vin. Divers indices tendent à établir que, dans cette province, ces locaux étaient également le lieu d’une production destinée à la maisonnée. La présence de cuves/fouloirs est à cet égard explicite : à Barcelone, un pressoir est signalé dans la maison d’un juriste en 1338 et à Manresa, au xve siècle, deux fouloirs le sont dans la maison d’un chirurgien (Sanchez-Boira et Bolos 2019, p. 328, 330). De même à Tudela (Navarre), où la plupart des habitants non nobles ou clercs sont horticulteurs ou viticulteurs, en même temps qu’artisans : presque toutes leurs maisons ont des parties souterraines et les sources écrites attestent qu’y sont entreposés les fûts de vin aux côtés des réserves de grain (Leroy 1980, p. 193-194).

En Italie, beaucoup des demeures d’Asti (Piémont), au cœur d’une des régions viticoles les plus renommées, comportent de vastes caves voûtées, accessibles depuis la rue par des grandes portes percées en façade, qui donnent sur des escaliers droits. La façade du palazzo Zoya, via Carducci, qui date du xiiie siècle, est particulièrement expressive à cet égard (figure 15). Les dimensions de sa cave devaient permettre d’emmagasiner des quantités de vins égales ou supérieures à celles stockées dans la cantina de la compagnie Datini à Florence : en 1398, 94 tonneaux y étaient entreposés, soit environ 43 hl (Mélis 1967, p. 31-32). L’étude la plus documentée concerne la Lombardie, où la confrontation des sources et de l’observation d’un grand nombre d’édifices montre que, du xiie au xive siècle, le cellier (cantina ou canipa) est rarement souterrain, sauf dans les centres urbains très denses ou sur les terrains en pente10 (Archetti 2002).

Fig. 15 : ASTI (Piémont) : palazzo Zoya, via G. Carducci 65, xiiie siècle. De part et d’autre du large portail, grande porte conduisant à de vastes caves voûtées.

Crédits : cl. P. Garrigou-Grandchamp.

Au total, soulignons que cette dualité de la configuration du cellier, souterrain ou de plain-pied, se manifeste aussi en France, à Bordeaux comme en Bourgogne, notamment à Dijon (Ferrand 2014, p. 200 sq).

La commercialisation : la vente au détail

La dernière étape du processus économique qui unit le vin et la maison est bien sûr sa consommation. Le sujet n’est pas, ici, d’aborder la consommation domestique, qui ne pose guère de questions en termes de morphologie de l’habitat : il ne s’agit alors que de déterminer les lieux de cette consommation, plutôt dans la salle ou les chambres, car on boirait peu dans le cellier ou dans la cave (Garcia, Ferrand 2015, p. 38). Quant au négoce de gros, il a déjà été abordé à propos des capacités de stockage, dans les caves, les celliers ou les chais : lui non plus n’a pas d’autre effet sur l’aménagement de la maison. En revanche la vente au détail influence beaucoup plus les modalités d’usage des bâtiments, voire parfois leur conformation.

Deux points sont à noter concernant ce commerce.

Le premier est que l’on pratique effectivement la vente dans les caves, comme en témoignent des sources à Provins : le commerce du vin se faisait partout, même au milieu du quartier des maisons de foire, comme dans la cave de la maison de Gilon de Provins, qu’en 1170 le comte exempta du tonlieu (Verdier 2016, p. 63). Autre témoignage, un peu plus tardif, à Viterbe (Latium) : en 1336 deux bourgeois, Luzzo et Angeluccio s’associèrent pour acquérir et vendre du vin ; le commerce aurait lieu dans la maison d’Angeluccio, sa cave voûtée y étant affectée afin d’y entreposer les barriques « subtus et supra voltam » (Cortonesi 1988, p. 137).

Le deuxième point est qu’une règle, presque générale en Europe occidentale, de l’espace danubien à l’Italie, voulait que le propriétaire producteur de vin puisse le vendre librement, chez lui, sans être taxé. Ainsi les statuts de Syracuse, dans la seconde moitié du xiiie siècle prévoyaient-ils que les citadins puissent vendre leur vin « in domibus propriis, ubi habitaverint et morentur » (Di Muro 2010, p. 240). Au xiiie siècle, à Brescia, toute maison pouvait se livrer au commerce du vin de propriétaire, sans prélèvement fiscal, situation qui changea avec l’instauration d’une taxation deux siècles plus tard. À Rome, durant les pélerinages, « ogni casa era albergo e non bastava » (Tagliabue 2003, p. 629 et 619).

À Vienne, chaque bourgeois avait le droit de vendre sa propre production, mais avec la seule aide des membres de sa famille et, depuis 1461, d’un domestique ; cependant beaucoup de bourgeois s’en remettaient à un professionnel rémunéré à proportion des quantités vendues (Weinmeister), qui organisait alors une véritable taverne, apportant le mobilier (table, bancs et vaisselle) et se faisant accompagner de personnel (Perger 1996, p. 214).

Souvent il s’agissait d’une vente « à la fenêtre », c’est-à-dire à partir de l’échoppe ou de toute autre baie mettant en communication la maison du vendeur et le client, sans qu’il soit besoin d’aménagements spécifiques. De telles scènes sont représentées dans nombre de miniatures, notamment celles de manuscrits du Tacuinum sanitatis, dans ses versions tant germaniques qu’italiennes.

Cette liberté de vente est bien établie à Bordeaux où tout bourgeois peut vendre le vin de sa propre production chez lui, « a taberna » ; cette vente a une priorité sur celle des taverniers professionnels (Lavaud 2003, p. 89). Curieusement apparaît ici le terme de taverne à-propos de la vente dans les demeures.

Or, de fait, le gros du débit de vin au détail se faisait dans des lieux spécialisés, les tavernes, qu’elles soient pérennes ou improvisées, comme le montre l’exemple viennois cité ci-dessus. Leur nombre était très élevé dans toutes les villes médiévales, cette floraison étant parfois exagérée dans les discours moralisateurs des clercs et du magistrat urbain. Il reste que les dénombrements effectués à partir des sources écrites confirment que les points de vente du vin étaient particulièrement nombreux, tant en Italie, par exemple dans le Latium (Cortanesi 1988, p. 138-140), qu’en France : à Bordeaux le ratio y était d’une taverne pour 600 à 700 habitants, identique à celui de Paris (Lavaud-Renaudie 2001, p. 206).

Ce n’est pas le lieu de reprendre ici la description de l’ambiance et de la vie dans les tavernes, qui a fait naître une abondante littérature. Il est plus intéressant d’observer les éventuels effets de l’aménagement de débits de vins sur la morphologie des maisons. À Bordeaux, Sandrine Lavaud n’a pu mettre en évidence aucun trait spécifique : ainsi la maison de Pélegrin Arrichard, quand elle fut transformée en taverne en 1458, comptait-elle simplement une chambre, une salle et un cellier (Lavaud-Renaudie 2001, p. 205-207 ; Lavaud 2003, p. 87-92). L’auteur conclut à une impossibilité de décrire précisément la morphologie des tavernes. D’où la confusion terminologique entre la vente de son vin, chez lui, par un particulier, et le débit dans un lieu officiellement recensé.

En Italie, les nombreux exemples de tavernes décrites dans le Mezzogiorno, montrent qu’elles étaient très rentables et contrôlées par les pouvoirs publics. Partout le débit du vin est spécifiquement mentionné dans les réglementations : à Sienne, les sources ont permis une étude particulièrement complète de tous les aspects concernant la gestion des tavernes (Tulliani 1994). Cependant, aucune de ces sources n’indique jamais qu’elles aient pu avoir des traits architecturaux distinctifs (Di Muro 2010, p. 241-242), sauf en Sicile, comme on le verra ci-dessous.

En d’autres contrées apparaissent en effet des caractères architecturaux particuliers, pour ces lieux de débit de vin, spécificités dont on ne saurait néanmoins dire la fréquence.

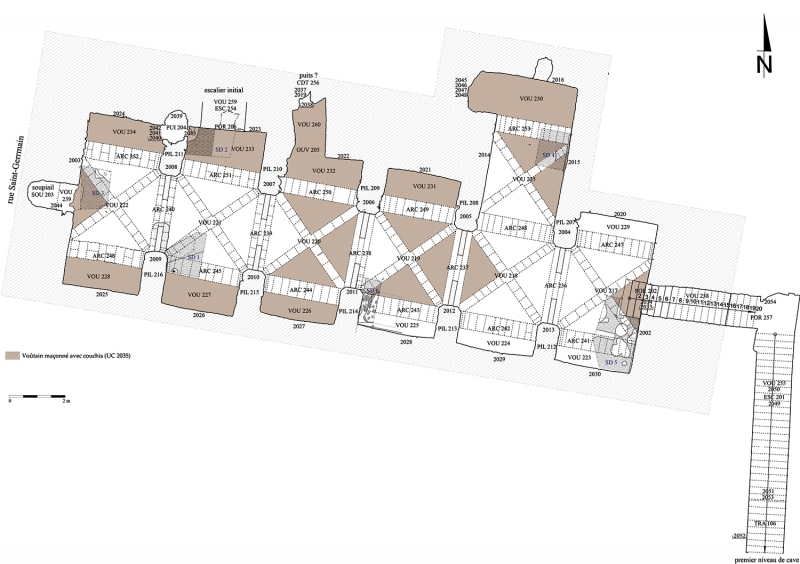

En Angleterre se présentent deux exemples de maisons incluant des dispositions faisant conclure à une forte présomption de taverne dans des espaces semi enterrés. La première se trouve dans les Rows de Chester, Watergate Street 37 (figure 16) : un cellier semi enterré (undercroft) était divisé en deux parties, séparées par un mur de refend ; dans la pièce arrière, voûtée, étaient entreposées les réserves de vin, tandis que la pièce avant, largement ouverte sur la rue, était équipée pour recevoir les clients, à l’image des usages contemporain constatés dans plusieurs undercrofts de la ville (Lawson, Smith 1958, p. 22 ; Harris 2000, p. 140-141)11.

Fig. 16 : CHESTER (Grande-Bretagne) : cellier (undercroft) semi enterré de la maison Watergate-Street 38.

Le plan et la coupe montrent la partie arrière voûtée, où est resserré le vin, et l’avant qui est à usage de taverne.

Crédits : extrait de P. Lawson et J. Smith 1958, p. 22 ; infographie P. Garrigou Grandchamp.

Autre cas de figure à New Winchelsea, où un des nombreux celliers présente un plan tripartite très inhabituel, avec, à l’avant, une pièce voûtée pourvue d’une cheminée ; les auteurs de l’étude estiment que cet unicum pourrait aussi être une taverne, le chauffage n’étant pas de mise dans une cave à vin (Martin, Martin 2004, p. 121-122).

En Sicile la configuration des tavernes paraît avoir été bien différente. À Palerme, elles sont souvent décrites comme des lieux accessibles de plain-pied, à la fois sites de production et de consommation :

La taverne occupe un espace fermé, petit paradis abrité par une pergola, replié sur un cortile, ou s’ouvre, au contraire, sur un jardin, […] l’essentiel en est le cellier, buctarium, garni d’une ou plusieurs cuves pour écraser le raisin, d’un nombre égal de cuviers, apparatoria […]. Salle et cortile offrent également un mobilier modeste […]. Une cuisine flanque, à l’occasion, la salle.

Autre trait spécifique, donc, le service prend place aussi bien dans la salle que dans des espaces extérieurs, pergola, jardin, voir dans « l’atmosphère agreste d’un verger… » (Bresc-Bautier, Bresc 2014, p. 342 sq).

Conclusion

Cette courte enquête prouve, à l’évidence, que la question de la production du vin en ville et de ses effets sur l’architecture domestique mérite d’amples recherches. La quête de vestiges architecturaux et la conduite de fouilles s’imposent comme des priorités, même si l’exploitation des sources écrites reste pleine de promesses. Leur apport souffre cependant, comme souvent en matière d’architecture domestique, des ambiguïtés qui entourent le vocabulaire employé dans les textes, et notamment d’une insuffisante discrimination entre les installations comportant de véritables pressoirs et celles qui n’ont que des cuves à fouler (figure 17). À l’évidence, la place du foulage paraît avoir été grande en matière de production domestique et l’éventualité de sa prédominance à l’intérieur de l’habitat mérite d’être considérée : elle expliquerait la difficulté à identifier les pressoirs domestiques.

Fig. 17 : OTRANTE (Pouilles) : détail de la mosaïque de sol de la cathédrale, mois de septembre, xiie siècle.

Un vendangeur foule le raison dans une cuve dont s’échappe le jus.

Crédits : Wikimedia Commons.

Elle pourrait également expliquer certains paradoxes, dont le moindre n’est pas celui de l’existence de zones de production viticole intenses… sans caves, comme on le constate à Cluny et à Saint-Émilion. (Lavaud et al. 2015).