Introduction

La poésie de Giambattista Marino (1569‑1625) a connu une fortune remarquable auprès des compositeurs de son temps, générant un corpus conséquent de musique monodique et polyphonique2. La mise en musique de poèmes lyriques, sonnets, madrigaux et canzoni, relève d’une forme d’adaptation, se proposant de traduire (au sens étymologique de transférer, conduire ailleurs) un contenu sémantique vers une forme musicale. Il s’agit cependant d’un processus exempt de cette « perte irrémédiable » qui caractérise la traduction d’une langue à l’autre, car ici le texte source se maintient ; ou, à tout le moins, les mots subsistent3. En effet, si le lexique n’est pas affecté par la mise en musique, elle agit en revanche sur le vers : au mètre poétique se superpose le rythme musical ; et il n’est pas rare que le compositeur fractionne le vers4, répète certains mots ou groupes de mots, et modifie les accents prosodiques, si bien que la lettre-même du texte source s’en voit altérée. De plus, au‑delà du niveau linguistique, lorsqu’elle s’impose au texte, la musique participe à l’élaboration de la signification : l’habileté ou, au contraire, l’incapacité du compositeur conduiront la musique à exprimer ou corrompre le sens du poème5. C’est pourquoi cette forme de « traduction interne6 » que constitue la mise en musique du poème reste‑t‑elle soumise à l’inévitable « dilemme fidélité/trahison7 ».

La poésie mariniste semble d’autant plus rétive à toute forme de traduction qu’elle se fonde sur une poétique du concetto qui valorise « la précision de la pensée en tant qu’elle parvient à se réaliser sur un mode analogique et métaphorique8 ». Il serait donc vain de vouloir dissocier la signification du niveau linguistique. De la même manière, et suivant l’autorité (certes anachronique) d’Arnold Schönberg, « les relations apparentes entre musique et texte, telles qu’on les marque dans la déclamation, le tempo, les nuances dynamiques, n’ont pas grand‑chose à voir avec leurs correspondances profondes » ; c’est donc par un procédé analogique plutôt que formaliste que le compositeur peut atteindre à « la traduction à un niveau supérieur9 » du poème.

Si Marino ne nous a pas laissé de témoignage direct quant à la mise en musique de ses textes, nous pouvons cependant, en transposant ses rares considérations sur la traduction littéraire à l’adaptation musicale, formuler l’hypothèse d’une pensée mariniste de la poésie en musique centrée elle aussi sur la notion de concetto. Après avoir éclairci les implications du concetto pour toute adaptation, nous étudierons deux sonnets et un madrigal de Marino dans les « versions » de Domenico Belli, Alessandro Grandi, Claudio Monteverdi et Claudio Saracini. L’analyse comparée de ces œuvres révèlera des postures très diverses que nous évaluerons suivant le paradigme de la traduction concettiste.

Comment traduire le concetto ?

La question se pose en premier lieu pour la notion même de concetto. En effet, le « concept » français « reste conforme au latin conceptus, c’est‑à‑dire qu’il est incapable de restituer la productivité de l’imaginaire et l’inventivité esthétique propres à l’italien10 ». La définition restrictive du concetto comme synthèse fulgurante et imagée qui clôt le poème s’affirme dans les ouvrages critiques de Sarbiewski (1626), Peregrini (1639), Gracìan (1648) et surtout de Tesauro (1654) ; on pourrait alors traduire le concetto par « pointe », « trait d’esprit » ou « métaphore ingénieuse11 », tout en gardant à l’esprit que ces figures ne font que manifester ponctuellement un processus de métaphorisation généralisée. En effet, suivant un discours du Tasse cité par le jeune Marino, mis en scène dans le dialogue Del concetto poetico de Camillo Pellegrino (1598), « les concetti sont la forme des poèmes lyriques12 » ; et « sens, signification et pensée sont synonymes de concetto13 ». Cette définition extensive d’ascendance aristotélicienne identifie le concetto au sens et à la forme du poème14. Cette notion englobe donc tour‑à‑tour et simultanément les différentes opérations rhétoriques à l’œuvre dans l’inventio, la dispositio et l’elocutio. Marino se situe ainsi dans l’héritage du Tasse, se refusant à distinguer entre pensée et expression et faisant du concetto un « mode de raisonnement figuré qui condense en image des structures signifiantes15 ».

Dans la lettre à Claudio Achillini publiée en guise de préface au recueil d’idylles La Sampogna, Marino nous éclaire sur sa conception de la traduction :

J’entends par traduire : faire passer en langue vulgaire non pas mot à mot, mais plutôt sur le mode de la paraphrase, changeant les circonstances de l’hypothèse et altérant les accidents sans gâter la substance du sens original16.

Cette déclaration trouve un développement ultérieur dans l’index catégoriel d’Emanuele Tesauro (1592‑1675) présenté comme « neuve, profonde et inépuisable mine d’infinies métaphores, de piquants symboles et de concetti ingénieux17 ». Cette matrice à métaphores s’appuie sur la logique aristotélicienne exposée dans les traités rassemblés sous le titre générique d’Organon, et se réfère plus précisément aux prédicables définis dans les Topiques ainsi qu’aux dix catégories qui sont autant de « genres de l’être18 ». Nous retrouvons chez Marino et Tesauro le même lexique emprunté à Aristote : la substance (sostanza), première des dix catégories, et les accidents (accidenti) assignables aux neuf autres catégories (qualité, quantité, relation, action, passion, situation, temps, lieu et attributs). Autrement dit, les circonstances [circonstanze] désignent l’ensemble des propriétés ou informations (notizie) qui entourent (circum stare) l’hypothèse, la forme essentielle déterminée par la finalité de l’œuvre, c’est‑à‑dire, pour la poésie lyrique, le concetto19.

Un bref exemple pourra éclairer le fonctionnement de l’index catégoriel. Admettons que nous voulions gloser (ou traduire) le sujet de la sampogna (la flûte de Pan), en amplifiant les qualités musicales de cet instrument cher à la pastorale. Dans la catégorie de la qualité, nous irons donc à la page réservée aux choses agréables à l’ouïe. Ici seront rangées selon l’ordre des substances : le Verbe, les concerts angéliques, Apollon, les Muses, Orphée, Arion, Amphion, l’harmonie des sphères, le murmure du Zéphir et des rivières, les coquillages, le rossignol, l’orgue, les enclumes, etc. Nous pourrons donc dire que la sampogna est « la Muse des bois », « le Zéphir des marais », « un rossignol de roseaux et de cire », etc. Tesauro nous fournit ensuite une liste de questions permettant d’interroger les circonstances du sujet20. Ainsi, dans la quantité : combien la sampogna a‑t‑elle de parties ? À la page des choses en quantité de sept, nous trouverons entre autres : les jours de la Création, les astres errants, les filles de Niobé, les merveilles du monde, etc. Ainsi pourrons‑nous former des pensées ingénieuses en combinant ces deux listes : « dans tes roseaux, ô sampogna, les filles de Niobé murmurent de concert avec Zéphir » ; « au septième jour, les Muses ne se reposèrent point, puisqu’elles achevèrent ta création » ; « orgue des bois, chacune de tes touches semble chanter une des merveilles du monde ».

Cet index catégoriel illustre donc de manière ludique comment un concetto peut être varié et transposé en des contextes d’énonciation divers. Ainsi Marino, réfutant le « mot‑à‑mot », définit‑il la noble traduction comme une variation métaphorique, la paraphrase diversement ornée d’une source « comme un contrepoint sur le cantus firmus21 ». À l’instar de la mise en musique des vers, cette adaptation ne saurait souffrir de la perte qui caractérise la traduction ; au contraire, pour reprendre et continuer la métaphore employée par Marino, de la source textuelle découle un ruisseau dont les flots gonflent et s’amplifient22. Seule importe la fidélité au concetto, forme essentielle (conceptus formalis chez les scolastiques23) que le traducteur informe24 à son tour dans la langue cible – et, en l’occurrence, dans la musique.

De même que la matière textuelle est synthétisée et vivifiée par le concetto, il appartient au compositeur d’assembler (de composer !) la matière musicale en une forme analogue cohérente ; à l’interprète ensuite d’y insuffler vie et mouvement dans le temps de la performance. Ainsi l’usage plus ou moins ingénieux des ressources musicales pour revêtir25 le concetto de circonstances nouvelles indiquera‑t‑il une lecture plus ou moins fidèle de la poétique mariniste et suscitera des adaptations bien différentes, au‑delà de l’engouement général suscité par la publication des Rime (1602) puis de La Lira (1614).

Nuove musiche florentines et monodie vénitienne

Nous comparerons dans un premier temps deux versions du sonnet «Apre l’uomo infelice» qui ouvre dans les Rime de 1602 la brève section des poésies « morales », transition entre les vers « funèbres » et « sacrés » Voici l’original et la traduction de ce texte qui est « sans contredit l’un des plus beaux qui se soient faits en cette Langue26 » :

| [Tratta delle miserie umane] | [Traite des misères des hommes] |

| Apre l’uomo infelice allor che nasce In questa vita di miserie piena Pria ch’al Sol gli occhi al pianto, e nato a pena Va prigioner fra le tenaci fasce. |

L’homme malheureux ouvre, lorsqu’il naît En cette vie pleine de misère, Ses yeux aux pleurs plutôt qu’à la lumière, et né à peine Il est fait prisonnier des langes qui l’enserrent. |

| Fanciullo poi, che non più latte il pasce, Sotto rigida sferza i giorni mena; Indi in età più ferma e più serena [Indi in età più fosca che serena] Tra Fortuna et Amor more e rinasce. |

Lorsqu’enfant il ne se nourrit plus de lait, Sous une dure férule il passe ses jours ; De là passant dans un âge plus assuré et plus tranquille, [De là passant dans un âge plus orageux que tranquille,] Entre Fortune et Amour il meurt et renaît. |

| Quante poscia sostien tristo e mendico Fatiche e morti, infin che curvo e lasso Appoggia a debil legno il fianco antico! |

Combien ensuite il endure, triste et délaissé, De labeurs et de mortifications, jusqu’à ce que voûté et las Il appuie son vieux corps sur un fragile bâton ! |

|

Chiude alfin le sue spoglie angusto sasso, |

Enfin une pierre étroite enferme sa dépouille, |

| a. Nous donnons le texte établi par Maurizio Slawinski dans Marino (2007), vol. I, p. 197, à l’exception de la variante du septième vers dont la leçon semble prévaloir à partir de l’édition de La Lira en 1614 (variante qui n’est pas signalée dans l’apparat critique de l’édition citée). Bien que Belli et Grandi publient tous deux après 1614, le premier met en musique la première version tandis que le second prend acte de la correction apportée à partir de 1614. | |

En filigrane de ce memento mori de facture classique se lit l’énigme de la Sphinge, suggérée par le « bois fragile », la canne qui sert de troisième pied à l’homme âgé, et le ciel « serein » du midi de la vie28. Le dernier vers synthétise l’ensemble du poème en une formule imagée quasi proverbiale29 dont l’énonciation est véritablement mise en scène par l’irruption du poète narrateur et du pronom personnel io, non sans une certaine ironie vis‑à‑vis de ce ton moraliste qu’accompagne un profond soupir30.

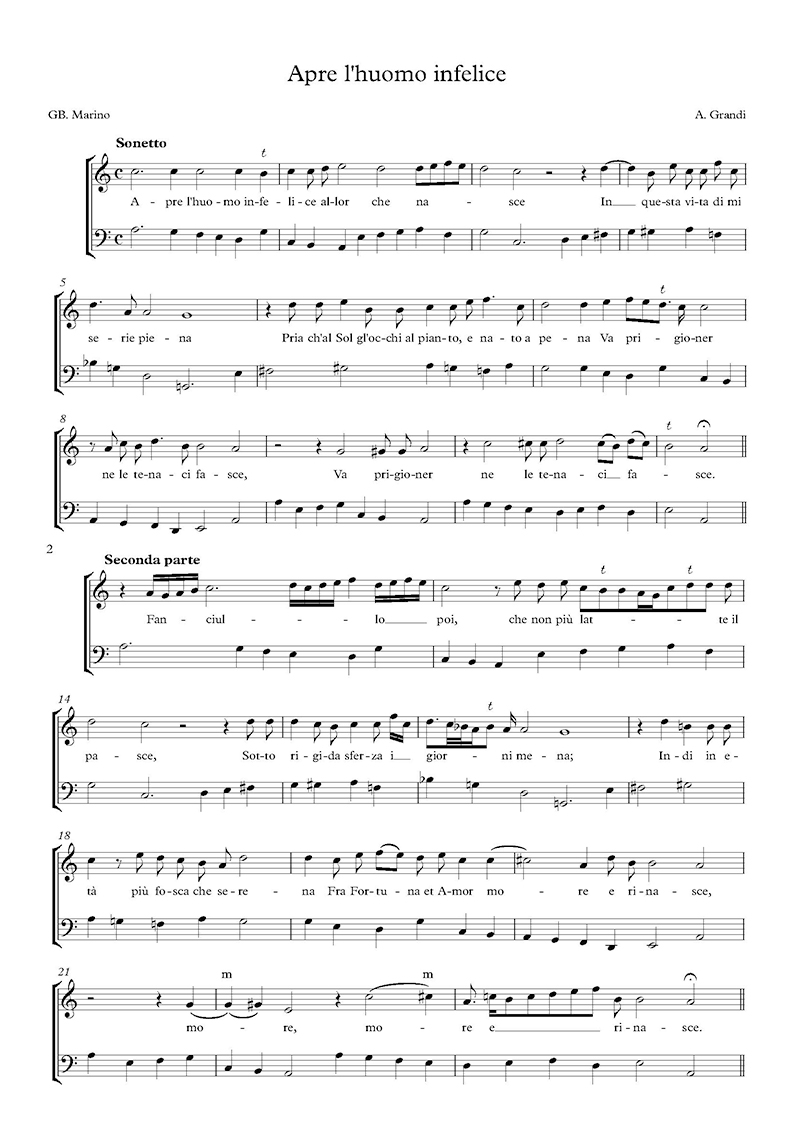

Des deux versions musicales connues de ce texte, la première est due au compositeur florentin Domenico Belli, mort en 1627, dont l’Orfeo dolente (1616) compte parmi les premiers exemples de favole in musica31. Le sonnet apparaît dans son premier recueil de monodies, également daté de 161632. La seconde adaptation de ce texte est publiée en 1620 dans la deuxième édition du premier livre de Cantade et Arie d’Alessandro Grandi (1586‑1630), nommé la même année assistant de Monteverdi à Saint‑Marc33. Belli compose pour la voix de ténor, Grandi pour le soprano.

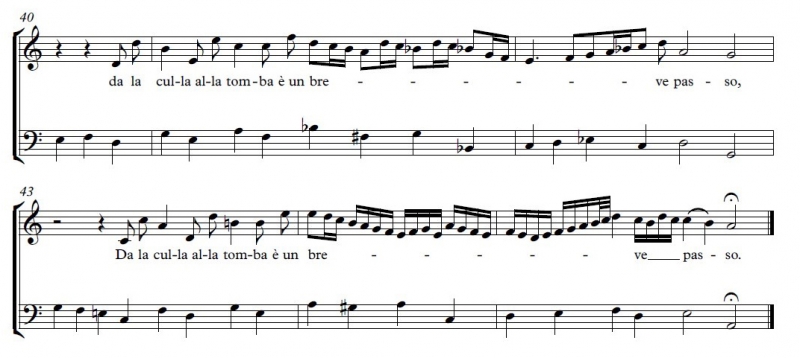

Les quatre strophes du sonnet imposent une division en quatre parties, qui est ici d’autant plus significative qu’elle correspond aux quatre périodes de la vie : naissance, enfance et maturité, vieillesse, mort. Belli se montre extrêmement inventif quant à l’accompagnement musical de chacun des vers mais semble ne se soucier guère de l’homogénéité des parties, si ce n’est en termes de longueur (chaque vers occupe environ quatre mesures). La cohérence de la pièce est donnée cependant par un parcours cadentiel qui seconde le passage des âges : le ton de La est très vite évacué au profit du Do sur lequel se forment les cadences conclusives des deux premières parties34. La troisième partie s’achève avec une cadence sur Mi, suspendue tel le vieillard au seuil de la mort. La dernière partie enfin retourne au La initial. Ce schéma cadentiel, construit sur les degrés propres (premier, troisième et cinquième), est d’autant plus clair que Belli évite soigneusement toute cadence intermédiaire (voir infra35). L’unique cadence qui ne se trouve pas à la fin d’une partie se fait de manière irrégulière en Sol, sur les mots io dico, comme pour matérialiser l’irruption du narrateur et le passage au discours direct, souligné qui plus est par un chromatisme à la voix (exemple 2, mesures 60‑61).

Rien de tel chez Grandi qui travaille plutôt à l’autonomisation de la forme musicale. C’est là le projet des cantade caractérisées par la technique de la « variation strophique36 » : la partie de basse se répète à l’identique d’une strophe à l’autre tandis que la partie vocale varie. La forme est un peu plus complexe dans le cas de ce sonnet puisqu’il y a une basse différente pour les quatrains et les tercets37. Ces deux « lignes de basse » sont cependant apparentées : toutes deux procèdent principalement par noires conjointes avec un mouvement cadentiel toutes les trois mesures environ, et utilisent des motifs mélodico‑harmoniques similaires (voir la partition intégrale en annexe).

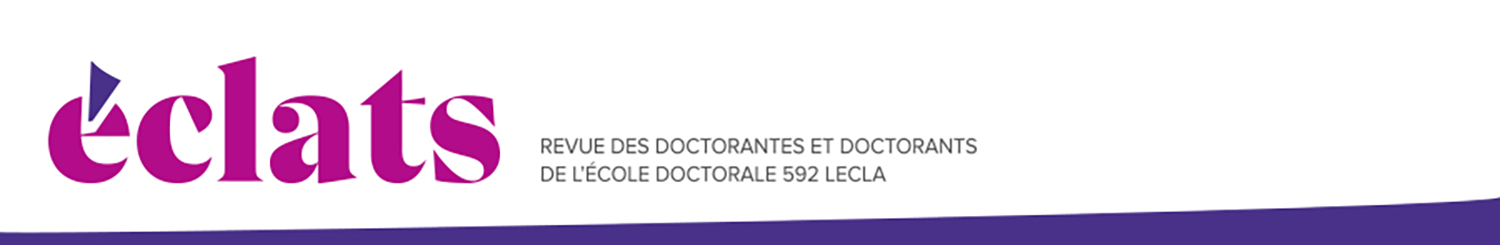

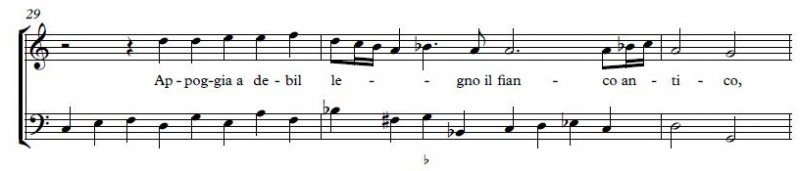

Venons‑en à la pointe épigrammatique qui synthétise le concetto du poème. Grandi souligne le premier membre du dernier vers par une écriture syllabique et de grands intervalles qui tranchent avec l’écriture vocalique conjointe qui prévaut dans le reste de la pièce ; le « bref pas » qui sépare le berceau de la tombe s’étale ensuite sur une longue vocalise, sur un rythme dactylique la première fois puis dans un flot de double‑croches qui semblent traduire davantage la catégorie du temps que celle du lieu et mouvement, la vélocité du pas plutôt que sa brièveté (exemple 1).

Exemple 1

Alessandro Grandi, «Apre l’uomo infelice», mesures 40‑4538.

Sur ce même vers, Belli renouvelle quant à lui la figure de catabase : la descente conjointe et précipitée de la basse s’achève de manière surprenante par un intervalle disjoint, une tierce mineure qui précipite la chute vers un Mi là où on attendrait un Fa (exemple 2, mesures 62‑63) ; elle est bientôt suivie par la voix qui atteint la note la plus grave de l’ambitus sur la syllabe faible de tomba. Ce figuralisme répond à la figure poétique de la déception « dont la vertu consiste à surprendre tes attentes, te faisant concevoir l’idée que cela devrait finir d’une certaine manière, pour se réaliser inopinément d’une autre manière39 ».

Exemple 2

Domenico Belli, «Apre l’uomo infelice», mesures 59‑66.

Se dessinent ainsi deux postures extrêmes : chez Grandi, la forme l’emporte ; contraints par l’inéluctabilité de la basse strophique, « les figuralismes sont pleinement intégrés au flot mélodique40 », au détriment parfois de la justesse de la « traduction ». Belli en revanche compose avec une attention quasi obsessionnelle au mot, exacerbant les tensions du poème, si bien que le chant se heurte constamment à son écriture harmonique déroutante, ce qui lui vaudra de la part du père de la monodie florentine Giulio Caccini cette remarque superlative probablement ironique : « Il peut se glorifier d’avoir montré tout ce que peut faire l’art musical accompagné du jugement41. »

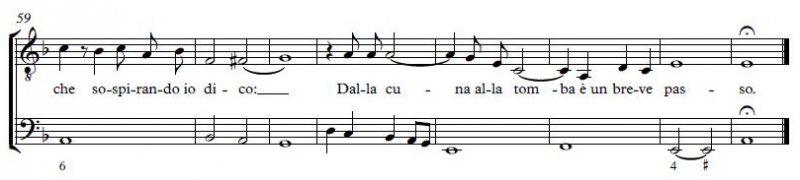

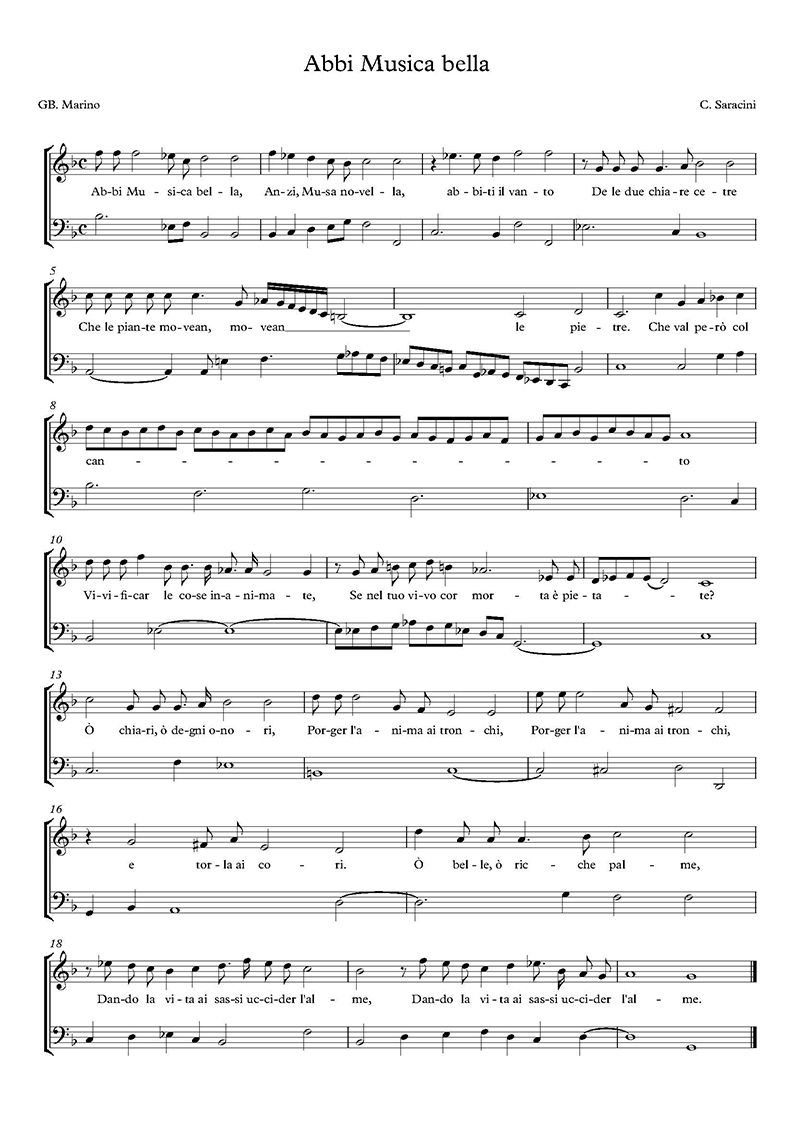

Un dernier exemple montre de manière frappante la diversité de ces approches. Les deux compositeurs choisissent une figure semblable construite sur la fausse relation de quarte diminuée entre Si bémol et Fa dièse pour traduire musicalement la démarche hasardeuse du vieil homme appuyé sur « un fragile bâton » (exemples 3 et 4). Chez Belli, le Si bémol est un retard dissonant non résolu du chant sur une harmonie de Ré majeur, suivi de près par un Do dièse également dissonant (bien qu’étant une note de passage sur un temps faible). Ainsi la ligne mélodique brisée de salti duriusculi semble‑t‑elle rechercher les bonnes notes, c’est‑à‑dire les notes consonantes, nous donnant à voir le vieillard cherchant son équilibre42.

Exemple 3

Domenico Belli, «Apre l’uomo infelice», mesures 48‑53.

Grandi de son côté confie ce même saltus duriusculus à la basse continue qui harmonise tous les temps tandis que la voix se déploie de manière consonante. Seul le Si bécarre de passage, si l’on admet que le bémol ne doive pas être anticipé sur le premier temps, constitue une brève dissonance (exemple 4, mesure 30).

Exemple 4

Alessandro Grandi, «Apre l’uomo infelice», mesures 29‑31.

Variation strophique oblige, on retrouve ce même motif décontextualisé dans la dernière partie sous l’adjectif breve (exemple 1, mesure 41). Certes, ce « bref pas » qui mène du berceau à la tombe n’est pas sans rapport avec la démarche trébuchante du vieillard ; il en est même la conséquence dernière. Mais en répliquant l’usage d’un même accident (voir supra) en deux lieux distincts, en revêtant de circonstances musicales semblables deux vers différents, Grandi s’écarte du modèle de la traduction comme variation métaphorique : il y a là une véritable perte, un affaiblissement du sens. La variation strophique n’en suscite pas moins une certaine cohérence globale garantie par la répétition, là où Belli suit plus rigoureusement le parcours téléologique formulé dans le sonnet.

Monteverdi et le vertige herméneutique

Claudio Monteverdi (1567‑1643), maître de Grandi, n’est pas resté indifférent à la poésie mariniste qu’il a volontiers mise en musique à partir du Sixième livre de madrigaux (1614). Gary Tomlinson a dénoncé ces choix poétiques comme causes d’une « interaction moins profonde du texte et de la musique43 ». Le madrigal concertato «Batto, qui pianse Ergasto», un des quatre sonnets de Marino qui constituent le cycle des amours pastorales du Sixième livre de madrigaux, montre qu’il s’agit plutôt d’un déplacement de cette interaction au-delà des mots, vers le concetto. Voici le texte de référence :

| [Racconta gli amori d’un Pastore] | [Raconte les amours d’un berger] |

| Batto, qui pianse Ergasto: ecco la riva Ove, mentre seguia cerva fugace, Fuggendo Clori il suo pastor seguace, Non sò più se seguiva, o se fuggiva. |

Battus, là Ergaste pleura : « Voici la rive Où, alors que Chloris poursuivait un cerf fugitif, Fuyant son berger la poursuivant, Je ne sais plus si elle poursuivait ou fuyait. |

| Deh ninfa (egli dicea) se fuggitiva Fera pur saettar tanto ti piace, Saetta questo cor, che soffre in pace Le piaghe, anzi ti segue, e non le schiva. |

« Ah, nymphe », disait‑il, « s’il te plaît tant De flécher les bêtes fugitives, Flèchea ce cœur qui supporte paisiblement Les blessures, et qui même te poursuit et point ne les esquive. |

| Lasso, non m’odi? E qui tremante e fioco E tacque, e giacque. A questi ultimi accenti L’empia si volse, e rimirollo un poco. |

Hélas, ne m’entends-tu pas ? » Et là, faible et tremblant, Il se tut et s’étendit, gisantb. À ces derniers accents, La cruelle se retourna et le considéra quelque peu. |

| Allor di nove Amor fiamme cocenti L’accese. Or chi dirà che non sia foco L’umor che cade da duo lumi ardenti?c |

Alors d’un Amour neuf les flammes brûlantes L’embrasèrent. » Qui dira donc que ce n’est pas du feu L’humeur qui tombe de deux yeux ardents ? |

| a. Flécher est employé pour « tirer une flèche », conformément à son usage au xvie siècle (Trésor de la langue française interactif). b. Ici, les éditions de 1602 et 1604 des Rime divergent significativement. La leçon de 1602 est E cadde, e tacque (« Et il tomba, et il se tut. »). Cf. Marino (2007), vol. III, appareil critique, p. 278. c. Marino (2007), vol. I, p. 107. |

|

Ce texte et sa mise en musique ont suscité une critique fournie qui s’est attachée principalement aux problèmes de narratologie, à l’échelle du texte et du cycle madrigalesque47. Nous voudrions insister ici sur le sens complexe du poème. Le concetto repose sur l’altération de l’ordre naturel dans l’esprit emporté par la fureur amoureuse : les larmes, cette humeur qui coule des yeux, constituent une « matière fluide », « humide et liquide » – et nous ajouterons froide, tandis que le feu est un « élément de qualité chaude et sèche48 ». À cette opposition dans la catégorie de la qualité s’ajoute une opposition dans la catégorie du lieu, entre la chute des larmes et l’élévation de la flamme, opposition que l’on trouvera encore dans la «lettera amorosa» du Septième livre de madrigaux (1619), redevable cette fois à la plume de Claudio Achillini, fervent admirateur et soutien de Marino :

Vous, vous cheveux d’or,

Vous donc êtes de celle

Qui est tout mon feu les rayons et les étincelles ;

Mais si vous êtes étincelles,

Comment se fait-il que sans cesse

Contre l’usage du feu vous alliez vers le bas49 ?

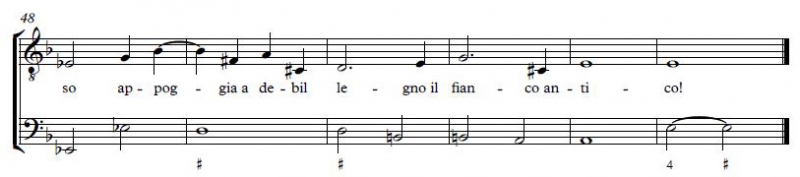

L’énonciation de la synthèse opérée sous forme d’une question rhétorique dans les deux derniers vers de «Batto, qui pianse Ergasto» est soulignée par le rythme dactylique affirmatif (Or chi dirà, _UU_) caractéristique de la canzon instrumentale50. Monteverdi construit une longue séquence imitative en divisant la phrase en deux membres suivant un enjambement musical (Or chi dirà che non sia foco L’umor : corde de récitation et désinence/che cade da duo lumi ardenti? : double mouvement conjoint de chute rapide puis de lente élévation51). Les procédés d’imitation et répétition propres à l’écriture polyphonique lui permettent d’étendre cette séquence sur 22 mesures (pour un total de 89, soit un quart de la pièce). De même, la course‑poursuite qui a pour protagonistes Chloris, Ergaste et le cerf se développe en imitations serrées sur 17 mesures. Le renversement qui voit la chasseresse devenir proie, variation sur l’antonomase poursuivre/fuir, se traduit musicalement par deux motifs de circulatio contraires au profil rythmique rendu similaire par l’inversion de deux mots aboutissant à une stricte alternance de syllabes toniques et faibles (Fuggendo Clori il suo pastor ; se più seguiva o se fuggiva : exemple 5)52.

Exemple 5

Claudio Monteverdi, «Batto, qui pianse Ergasto», partie d’alto, mesures 12‑2553.

Monteverdi se permet donc de manipuler le texte poétique, mais il ne le fait pas dans un souci de rationalisation des apparents paradoxes marinistes ; bien au contraire, il altère la matière textuelle pour mieux conformer la matière musicale au concetto, donnant à voir par une hypotypose constante, sans pour autant élucider les paradoxes du poème54. L’alchimie poétique et amoureuse qui va à l’encontre des lois naturelles en identifiant deux éléments contraires tels que l’eau et le feu et en mêlant leurs propriétés brouille jusqu’à la grammaire. En effet, comment doit‑on comprendre et traduire ce mystérieux incipit Batto, qui pianse Ergasto ? Le verbe « pleurer » est‑il ici transitif ou intransitif ? Qui est sujet, qui est complément d’objet55 ? Seule la virgule suggère que Batto soit une apostrophe ; or, si la virgule est bien présente dans les diverses éditions des Rime et de La Lira, elle n’apparaît pas dans la partition ; et, s’il est vrai que les cadences sont au discours musical ce que la ponctuation est au discours verbal56, aucun mouvement harmonique significatif ne suggère ici cette virgule. Il n’y a cependant pas de sémiotique musicale univoque qui puisse confirmer notre hypothèse ; il revient donc aux interprètes d’avoir conscience de cette ambiguïté et de décider d’une intention vocale, d’un phrasé, de respirations qui rendent leur choix lisible ou confortent au contraire l’ambiguïté57.

Le stile concertato, caractérisé par « l’implication de forces musicales distinctes58 », se montre particulièrement adapté à l’énonciation multiple de ce sonnet. En effet, les passages imitatifs à cinq voix et basso seguente dilatent le concetto dans le temps nécessaire à sa réception, tandis que la lamentation d’Ergaste est confiée aux deux voix de soprane et basse continue qui restituent la linéarité temporelle du discours direct, agrémentée simplement d’un léger écho et d’une répétition hyperbolique (mesures 33‑37). L’adaptation réalisée par Monteverdi actualise donc les potentialités dramatiques de ces fragments lyriques qui « ressemblent souvent à des morceaux choisis de pastorales dramatiques que [Marino] n’a jamais écrites, à des réductions de ces pastorales à leur simple émotion59 ».

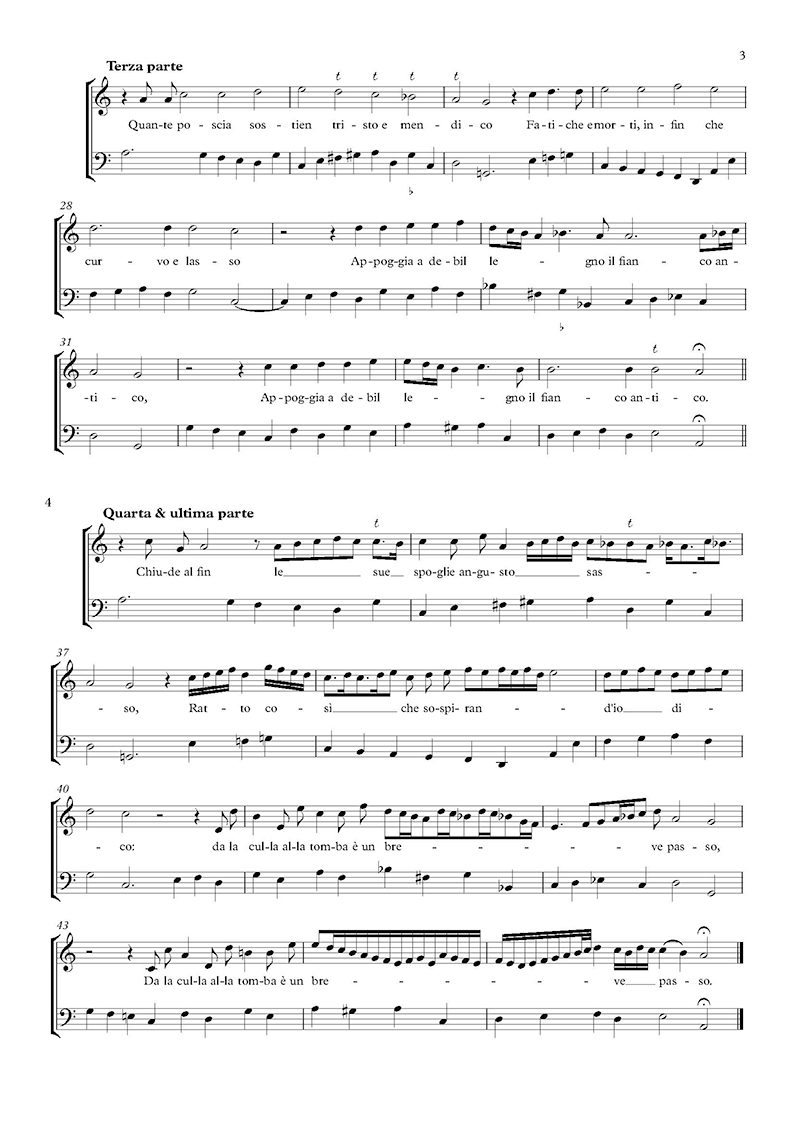

La monodie au jardin

Claudio Saracini (1586‑1630), exact contemporain de Grandi, est une figure singulière dans le paysage musical des premières décennies du xviie siècle. Issu d’une noble famille siennoise, il publie au moins six livres de monodies accompagnées entre 1614 et 162660 dans lesquels il s’affirme comme lecteur attentif des poètes contemporains, particulièrement sensible aux marinistes. Ainsi le cinquième volume des Musiche (1624) contient‑il cinq textes de Marino et six du comte bolonais Ridolfo Campeggi, ami et défenseur de Marino, « une des plumes les plus franches qui volent aujourd’hui de par le ciel italien61 ». Ce volume est par ailleurs dédié au cardinal Ludovico Ludovisi, archevêque de Bologne et neveu du pape Grégoire XV (mort en 1623) ; le cardinal Ludovisi offre à Marino sa protection lorsque ce dernier, inquiété par le Saint‑Office, souhaite néanmoins quitter son exil parisien pour retrouver l’Italie62.

La dédicace précise que ces musiques ont été « composées parmi les admirables délices de Frascati63 » (c’est‑à‑dire dans la villa connue aujourd’hui sous le nom de villa Torlonia de Frascati au Sud‑Est de Rome) à l’attention de la princesse de Rossano, sœur du cardinal. Il s’agit d’Ippolita Ludovisi qui épouse en 1621 Giovanni Giorgio Aldobrandini pour consolider les liens familiaux entre les familles papales64. Ainsi «Abbi Musica bella», première pièce du recueil, peut‑elle être lue comme un prolongement de la dédicace, une invocation à la Muse personnifiée en la personne d’Ippolita Ludovisi Aldobrandini :

| [Bella cantatrice] | [Belle cantatrice] |

| Abbi Musica bella, Anzi, Musa novella, abbiti il vanto De le due chiare cetre Che le piante movean, movean le pietre. Che val però col canto Vivificar le cose inanimate, Se nel tuo vivo cor morta è pietate? O chiari, o degni onori, Porger l’anima ai tronchi, e torla ai cori. O belle, o ricche palme, Dando la vita ai sassi uccider l’almea. |

Que soit, Musique belle, Plutôt, Muse nouvelle, que soit tien le mérite Des deux splendides lyres Qui mouvaient les plantes, et les pierres mouvaient ! Mais à quoi bon de ton chant Vivifier les choses inanimées, Si dans ton vivant cœur est morte la pitié ? Ô splendides, ô dignes honneurs, Donner une âme aux arbres, et l’ôter aux cœurs ! Ô belles, ô riches palmes, Donnant la vie aux rochers tuer les âmes ! |

| a. Marino (2007), vol. II, p. 92. | |

Cet éloge paradoxal de la cantatrice développe parallèlement les mythes d’Orphée et d’Amphion ; le premier pacifie le règne animal et végétal par l’harmonie de son chant uni à sa lyre, le second construit les murailles de Thèbes en déplaçant les pierres au son de sa musique. L’évocation de ces mythes n’est pas anodine dans le contexte des villas deplaisance : tous les arts y œuvrent à entremêler minéral et végétal selon les canons du jardin maniériste66. Le chant de la cantatrice semble également capable de doter les êtres et choses inanimés d’une âme sensitive, mais son insensibilité dépossède les hommes de leur jugement. Pour renforcer le paradoxe, Marino omet de parler des effets du chant orphique sur les animaux ; ainsi l’opposition se réduit‑elle à êtres animés/êtres inanimés, à laquelle peuvent être également reconduits les couples antithétiques vie/mort et donner la vie/tuer qui donnent lieu à toute une série de figuralismes musicaux :

- Le verbe movere traduit tout à la fois « mouvoir » et « émouvoir », le mouvement et l’émotion. À la mesure 5, cela s’exprime par une instabilité rythmique généralisée (voir la partition intégrale en annexe67). La partie de basse continue peut se lire en ternaire à partir du quatrième temps, tandis que le motif descendant conjointement sur un intervalle de septième diminuée au chant puis à la basse évoque la descente de l’esprit dans la matière. La syllabe accentuée de vivificar en syncope à la mesure 10 participe de la même animation rythmique, et l’infusion de l’esprit à la matière inerte se traduit aux mesures 14 et 15 par un saut de quinte vers le bas accompagné d’un chromatisme ascendant à la basse.

- Le motif traditionnel de l’absence de pitié, cause de la mort (symbolique) des amants, est travaillé de manière très subtile : l’antithèse est rendue visible à la mesure 11 de la partition par la superposition des bécarres du chant et des bémols de la basse. Ainsi les deux voix procèdent‑elles parallèlement mais par des natures hexachordales opposées. L’antithèse se poursuit sur l’adjectif morta avec un La bémol au chant qui dissone (sans préparation) avec toutes les notes de la basse68.

Saracini travaille par ailleurs la déception et l’ironie, deux figures qu’il partage avec la poétique mariniste. Les quatre première mesures évoquent en effet irrésistiblement les prologues des premiers opéras donnés à Florence et Mantoue avec leur inévitable prosopopée de la Musique ou de la Tragédie69 : écriture syllabique proche du speciale recitativo70, motifs mélodiques au plus près du vers et modalité affirmée. Le panégyrique devient bientôt réquisitoire, si bien que cette même écriture acquiert une fonction ironique lorsqu’on la retrouve aux mesures 13‑15 et 17. Le concetto est finalement synthétisé à la mesure 18, autorisant une cadence sur le Sib qui donnait au départ le ton de la composition. Mais c’est une nouvelle déception, puisque le vers est répété avec une ultime audace rythmique à la basse qui anticipe sur un temps faible le cinquième degré du ton de Sol, qui s’impose comme finale inattendue.

Par la finesse des figuralismes locaux, Saracini s’inscrit résolument dans la lignée des Florentins, mais, composant ces éléments avec un goût certain et une compréhension précise des enjeux poétiques, il participe tout autant aux expérimentations formelles initiées par les auteurs vénitiens. De fait, les musiques de Saracini proposent des textes marinistes une adaptation discrète mais juste, une interprétation fidèle au verso autant qu’au concetto, et témoignent certainement de la lecture attentive et respectueuse que les cercles intellectuels protégés par la famille Ludovisi peuvent faire du poète napolitain. L’Accademia degli Umoristi joue ici selon toute probabilité un rôle central : Battista Guarini, Marino, Ridolfo Campeggi et Fabrizio Hondedei, auteurs de la plupart des textes mis en musique par Saracini, appartiennent tous à cette académie, qui fait également le lien entre Rome et Bologne via la figure influente de Girolamo Preti. Ce dernier, au service des Ludovisi, défend âprement autant Campeggi (dont il préface l’édition de 1617 des Lagrime di Maria Vergine) que Marino, malgré les retournements politiques défavorables71. La présence massive d’œuvres de Marino dans les Quinte musiche de Saracini dépasse donc l’arbitraire d’un choix de lecture individuel et s’intègre à un réseau dense d’affinités politiques et esthétiques.

En guise de conclusion

Les quelques œuvres étudiées dans cet article montrent assez les enjeux de l’adaptation en musique. Derrière les masques des compositeurs, on devine volontiers différentes figures typiques de traducteurs : Belli, le « scrupuleux » ; Grandi, plus préoccupé de faire œuvre en son langage ; Saracini, l’exécutant fidèle des volontés de Marino ; et Monteverdi, déroutant, corrigeant le poète pour mieux le traduire.

Il s’agit bien de s’approcher des arcanes de la langue vive et, du même coup, de rendre compte du phénomène du malentendu, de la mécompréhension qui, selon Schleiermacher, suscite l’interprétation, dont l’herméneutique veut faire la théorie72.

Si la poésie en musique ne constitue pas une traduction à proprement parler, elle partage avec la traduction cette nécessité de scruter le sens, de se saisir du concetto pour le donner à entendre sous une autre forme qui prenne en compte les impératifs musicaux autant que poétiques. Nous proposons de relire en ce sens «Abbi Musica bella» et de lui donner une valeur programmatique : la « Muse nouvelle » que Marino et Saracini appellent de leurs vœux n’est pas cette « belle cantatrice » qui flatte les sens et charme les esprits, rendant l’intelligence inopérante73 ; ils recherchent au contraire dans le chant une solution de synthèse qui n’exclut pas la virtuosité mais la soumet au concetto, dont la formule est donnée par le chant orphique en des termes qui évoquent assez précisément les expressions théoriques du recitar cantando :

Parmi les détours, parmi les figures dont il orne son beau chant, il ne submerge pas les accents, il ne confond pas les rimes ; et il déploie les mots de manière claire et distincte, de telle sorte que l’aria n’enlève rien à la raison poétique qui fonde son art, ni ne prenne possession du sens des vers qu’il forme74.