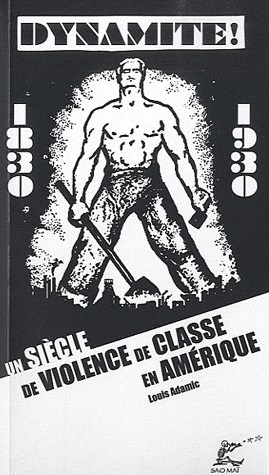

I – « De bruit et de fureur », voici le sous-titre qui pourrait figurer sur cet ouvrage. Il s’agit d’une traduction inédite de l’anglais d’un ouvrage paru en 1931 aux États-Unis. Dans une courte (et incomplète) note des éditeurs (p. 21-22), Louis Adamic est présenté comme un immigré yougoslave arrivé à 14 ans en Californie dont il sillonne les routes comme ouvrier trimardeur avant de devenir journaliste et « écrivain prolétarien », selon la définition d'Howard Zinn dans son Histoire populaire des Etats-Unis1. Proche des IWW (Industrial Workers of the World)2 dans les années 1920, le parcours politique ultérieur de Louis Adamic est curieusement passé sous silence par cette notice, sauf son combat en faveur des partisans communistes yougoslaves, pendant la Seconde Guerre mondiale, puis du régime de Tito. Or donc, dans les années 1930-1940, il devient un « compagnon de route » du Parti communiste, engagé dans de nombreuses organisations dites de Front populaire, comme la Ligue des écrivains américains. Avec le romancier afro-américain Richard Wright, il lance l'idée d'une revue populaire illustrée bon marché soutenant les travailleurs3. Il écrit dans la revue culturelle du parti New Masses, mais en 1936 il fait également partie du Comité américain pour la défense de Léon Trotsky, et en 1939 il signe un texte condamnant l'URSS. Pourtant, il ne rompt pas avec le Parti. Cet engagement lui vaut d'ailleurs la surveillance indéfectible des services du FBI ainsi que d'être dénoncé comme « red spy » [espion rouge] en 1945 par une célèbre apostat, Elizabeth Bentley. En 1948 il soutient activement, comme les communistes, la campagne présidentielle de l'ancien vice-président de Roosevelt, Henry Wallace du Parti progressiste. Lorsque le 4 septembre 1951, Louis Adamic est retrouvé mort chez lui, dans le New Jersey, une balle dans la tête et son arme à ses côtés, il est sous le coup d'une convocation par la Commission des activités anti-américaines (HUAC). Même si la mort d'un militant révolutionnaire laisse toujours libre cours à diverses hypothèses4, d'autant plus dans une nation en proie au maccarthysme, privilégier une piste liée à des tueurs staliniens exécutant un titiste actif, comme les éditeurs le suggèrent implicitement, relève plus de la spéculation que d'une hypothèse étayée.

II – Le propos du livre se présente sous une forme très narrative et descriptive, avec de-ci de-là des analyses, qui sont autant de jugements définitifs de valeur sur la pertinence de l’usage de la violence dans les affrontements de classe aux États-Unis de 1830 à 1930. Une fois ce parti pris narratif accepté, qu’apprend-on à la lecture de cet ouvrage ? Il montre la dureté des affrontements entre les salariés et les employeurs aux États-Unis, dès le XIXe siècle. Pour les organisations et militants dont ce livre se fait l'écho, cette violence, aveugle ou organisée, de la classe ouvrière ne fait que répondre aux conditions de travail incroyablement dures imposées par le patronat aux vagues de travailleurs migrants arrivés dans ce pays à diverses époques. Les romanciers réalistes américains Upton Sinclair avec La Jungle (1906) et Frank Norris avec Les Rapaces (1893) signent des fictions de ce réel, comme plus tard les écrivains dits « prolétariens » : Jack Conroy avec A World to Win (1935), Grace Lumpkin avec Notre règne arrivera (1932)5 , Olive Tilford Dargan [Fielding Burke] et son Call Home the Heart (1932) etc.

III – De l'épopée meurtrière de la société secrète des mineurs de Pennsylvanie, les Molly Maguires dans les années 1860-18706, à la mort sur la chaise électrique en 1927 des anarchistes italo-américains Sacco et Vanzetti7, le récit de Louis Adamic explore différentes facettes des luttes de classes. Il le fait à travers une dizaine d'études de cas, certains connus (la bombe jetée sur la place Haymarket à Chicago en 1886, l'affaire Sacco et Vanzetti), d'autres tombés dans l'oubli (l'affaire McNamara, les massacres de Ludlow ou de Centralia). La première grande crise capitaliste de 1873 et son cortège de licenciés et de miséreux provoque, en 1877, une vague d’émeutes, analysée ainsi : « (...) les émeutes avaient été des mouvements spontanés, uniquement produits par la faim. Voilà ce qui inquiétait au fond les possédants, bien davantage que si l’explosion eût été à ce point minutieusement préparée et organisée (…) par le biais de ces soulèvements inorganisés, les riches avaient pris la mesure – douloureuse – d'un spontanéisme ouvrier naturel, irréductible (…) » (p. 63). Cette révolte spontanée, des militants européens exilés se chargent de l'encadrer. Du moins le tentent-ils. Pour briser net ces velléités, l'État fait intervenir à Chicago (Illinois), « la ville américaine la plus radicale des décennies 1870-1880 » (p. 72), les troupes qui avaient massacrés les Sioux après la mort du général Custer à la bataille de Little Big Horn (Montana) en 18768. La propagande par le fait et l’usage de la dynamite commencent réellement avec la venue de Johan Most à Chicago au début des années 1880. Peu de temps après l'arrivée de ce révolutionnaire internationaliste connu des polices de Vienne, Londres et Berlin, celui-ci publie un manuel insurrectionnaliste dont le titre constitue en soi un programme : « Science de la guerre révolutionnaire : manuel d’instruction pour l’utilisation et la préparation de nitroglycérine, dynamite, fulmicoton, mercure explosif, bombes, mèches, poisons, etc. ». L’explosion de la bombe sur la place Haymarket de Chicago (qui tua plusieurs policiers), dont les véritables auteurs restent inconnus, sert opportunément à briser le mouvement pour l'obtention des 8 heures de travail, met « un coup d'arrêt à la syndicalisation de masse » (p. 115) et élimine des dirigeants anarchistes actifs. Le résultat final ? Le déclin irréversible des Chevaliers du travail, première organisation crédible (avec toutes ses limites, qui sont grandes) des ouvriers américains, et l'arrivée d'un nouveau syndicat, l’American Federation of Labor (AFL) en 1886. Syndicat acceptant le système capitaliste, basé sur une « union des intérêts particuliers de chaque corps de métier », l'AFL se tient complètement à l'écart de tout ce qui ressemble « à un plan général » pouvant rassembler l'ensemble du prolétariat (p. 121). Ce syndicat conservateur, fonctionnant sur le principe des groupes de pression, ne recule devant aucun moyen pour satisfaire ses exigences particulières et faire ainsi profiter ses adhérents (et uniquement ceux-ci) d'avantages fructueux. Parmi ces moyens, l'usage de dynamiteurs appointés, ainsi que l'utilisation de criminels pour pratiquer le racket, en réponse aux méthodes identiques pratiquées par les employeurs. Conclusion de Louis Adamic : « De sorte qu’en l’espace de quelques décennies, plusieurs syndicats en butte à la brutalité patronale se changèrent en de véritables organisations mafieuses, pratiquant le terrorisme comme technique politique courante » (p. 131). Les criminels rejoignaient la guerre de classe, mais à une échelle expérimentale : le racket n'en est encore qu'à un stade infantile.

IV – Loin, très loin de ces luttes opportunistes et corrompues, des syndicalistes qui ont fait leurs premières armes en organisant les grèves violentes des mineurs d'or et d'argent du Colorado en 1900 et 1903 décident de fonder les Industrial Workers of the World (IWW) en juin 1905, à Chicago, décidément la « ville rouge » par excellence. Leur objectif est de regrouper l'ensemble des ouvriers en une seule organisation – « One Big Union » – fédérée sur des bases industrielles, sans distinction de qualification, de nationalité ou de sexe. Position totalement avant-gardiste pour l'époque, et pour les décennies suivantes, dans le mouvement ouvrier américain. La volonté farouche d'exproprier les expropriateurs en s'emparant des usines, un soutien appuyé aux révolutionnaires russes ainsi qu'une franche haine de classe envers les « collaborateurs de l'AFL » structurent ce Congrès de 1905, dont le mineur Bill « Big » Haywood, « à ce jour le combattant le plus coriace que l'Amérique ait produit » (p. 177) devient un des dirigeants. Impliqués à tort dans l'exécution d'un ancien gouverneur, Haywood et deux autres wobblies (nom donné aux militants des IWW) sont arrêtés et jugés en 1907. Leur procès, où ils risquent la peine capitale, provoque d'énormes manifestations dans les centres industriels. Ils sont finalement acquittés. De 1906 à 1916, veille de l'entrée en guerre des États-Unis en Europe aux côtés de la Triple entente, les militants des IWW s'engagent « avec rage et sans complexe dans des combats restés, pour l'Histoire, les plus aigus ayant jamais opposé le Capital et les travailleurs d'Amérique » (p. 209). Dans ces luttes toujours meurtrières – par exemple celles du textile à Lawrence (Massachusetts) en 1912 ou de la soierie à Paterson (New Jersey) en 1913 – où les grévistes se heurtent aux milices locales, aux policiers voire à l'armée, s'illustrent des militant(e)s dont un certain nombre deviennent communistes à partir de 1919/1920 : Bill Haywood lui-même9, Elizabeth Gurley Flynn, James P. Cannon10, etc.

V – Dans l'AFL, au tout début du XXe siècle, « les sections du bâtiment [constituent] l'avant-garde des spécialistes du terrorisme » (p. 237). Cette violence est employée pour obliger le patronat à privilégier l'embauche de travailleurs syndiqués. Ces ouvriers de la construction des charpentes en fer considèrent que ce travail leur appartient. Pour le garder, tous les moyens sont bons, y compris l'emploi de la dynamite, qu'ils privilégient ainsi de 1905 à 1910. Ici, aucune solidarité prolétarienne ni désir de bouleverser l'ordre du monde. Plutôt du corporatisme radical. Qui fonctionne : « La dynamite fit partie intégrante de l’éventail tactique des sidérurgistes en lutte. Et il faut dire que cette tactique-là était redoutablement efficace (…) les salaires augmentèrent de 2,5 $ pour dix heures quotidiennes à 4,3 $ pour huit heures. Un tel résultat avait nécessité le dynamitage par les syndicats de la sidérurgie (pour l’essentiel) de près de 150 ponts et bâtiments aux États-Unis et au Canada » (p. 244). Les coordonnateurs des dynamitages sont des Irlandais, les frères McNamara, que l'on retrouve accusés d'avoir fait sauter le local du Los Angeles Time en octobre 1910, qui cause la mort de 20 personnes. Ils décident, à leur procès, de plaider coupable, ce qui sape pour quelques années tout le travail des dirigeants de l'AFL, dont le célèbre Samuel Gompers, pour un partenariat à armes égales avec le patronat américain. Remarquons que l'usage de la dynamite perdure chez les syndicalistes, si l'on en croit un récit romancé d'une grève dans le Kentucky dans les années 1970, où des syndicalistes de l'UMW (United Mine Workers) font sauter un local de briseurs de grève11.

VI – Dans les années 1920, « Chicago la rouge » est également la ville où le racket syndical prend son essor. Utilisés un jour comme hommes de mains par des agences privées (comme les Pinkerton) au service des employeurs, les criminels issus du « lumpenprolétariat » se vendent la semaine suivante aux syndicats pour contrer les briseurs de grève, avant de comprendre qu'ils peuvent s'introduire dans ces syndicats-là pour s'en emparer. Devenus « un facteur décisif dans le combat de classe » (p. 402), le racket et la criminalité ne sont, pour Adamic « que le pur produit des conditions de chaos et d'extrême brutalité régnant dans l'industrie » (p. 411). Il livre également quelques indications « sociologiques » sur le penchant de certains militants pour le gangstérisme social. Les indications, pour sommaires qu’elles apparaissent, n’en demeurent pas moins tout à fait éclairantes sur ce qui pouvait motiver certains d’entre eux : « S’ils s’en sortaient, ils seraient pour toujours débarrassés de leur bleu de travail. Une fois rejoints les rangs de la pègre, comme mercenaires, racketteurs, piliers de clandés ou gros bras disponibles, pour eux, le risque restait limité (…) Dans le racket, au moins vous étiez quelqu’un » (p. 415-146). Cette ascension sociale par le crime, fût-elle engagée au nom de sa classe, ne va pas sans s’accompagner d’un mépris certain pour ses propres frères de classe. Ce qui débuta comme moyen, certes criminel, pour tenter de briser le carcan de fer de l'oppression patronale se retourne très vite contre les travailleurs. Pire, il ne fait qu'aggraver la situation antérieure et rendre le désespoir encore plus profond, même si l’ultime chapitre, « Sabotage et grève du zèle », propose des pistes de compréhension du rapport au travail de certaines fractions du monde ouvrier influencées par le syndicalisme révolutionnaire. Quant à la postface, elle ne fait qu'évoquer de manière lapidaire quelques événements dans lesquels interviennent des communistes, mais il s'agit là d'une autre histoire, d'une nouvelle histoire pour ainsi dire, de la lutte des classe aux États-Unis... L’ouvrage est complété par des notices biographiques, dont beaucoup concernent des militants inconnus de ce côté-ci de l’Atlantique.

VI – Il s’agit donc très clairement d’un livre qui prend parti, qui exalte des actions violentes. Il n'est d'ailleurs que de lire l'introduction des éditeurs pour comprendre pourquoi ces (probables) militants d'ultra gauche ont décidé de le traduire12. Cependant, en reprenant totalement à leur compte l'analyse effectuée, dans les années 1970, par le romancier Jean-Patrick Manchette expliquant « comment le syndicalisme américain s'est transformé en syndicalisme criminel quand la possibilité de la révolution a disparu »13, ils appliquent, comme lui, une grille de lecture à notre avis légèrement biaisée. En effet, Louis Adamic montre que la violence sociale comme « simple moyen de pression qu'utilisent indifféremment patrons et syndicats » ne date nullement des années 1920, « faute d'une perspective révolutionnaire »14, même si elle trouve dans ce moment de reflux bien des raisons de s'épanouir, mais de la fin du XIXe siècle. Ensuite, tout le syndicalisme américain n'est pas devenu criminel15 : Quid alors des syndicats dirigés par les communistes entre 1928 et 1934 ? Quid de la création du Congress for Industrial Organizations (CIO) en 1938 ? De plus, présenter Louis Adamic comme « un pauvre revenu de tout, à qui on ne la fait plus » donc un « vaincu historique » (p. 17), suggère, faussement, que son engagement pour détruire le Vieux monde s'est arrêté à la fin des années 1920 puisque « c'est l'époque de la contre-révolution victorieuse »16. Mais Louis Adamic n'est pas un « privé » désabusé, vivant dans la frustration, figure historique des romans noirs. C'est un militant qui continue à se battre, en plus ou moins proche compagnon d'armes du Parti communiste américain, pendant encore vingt ans. In fine, on saura gré, bien sûr, à cette petite maison d'édition d'avoir traduit ce livre 80 ans après sa sortie. Bien qu'il relève plus du récit coloré à visée héroïque, puis du témoignage (pour la période contemporaine de l'auteur), que d’une analyse du rapport ouvrier à l’usage de la violence, il n’en reste pas moins que sa lecture se révèle fondamentale17, en particulier pour les lecteurs (y compris militants) peu au fait de l'histoire des luttes de classes aux États-Unis.