Introduction

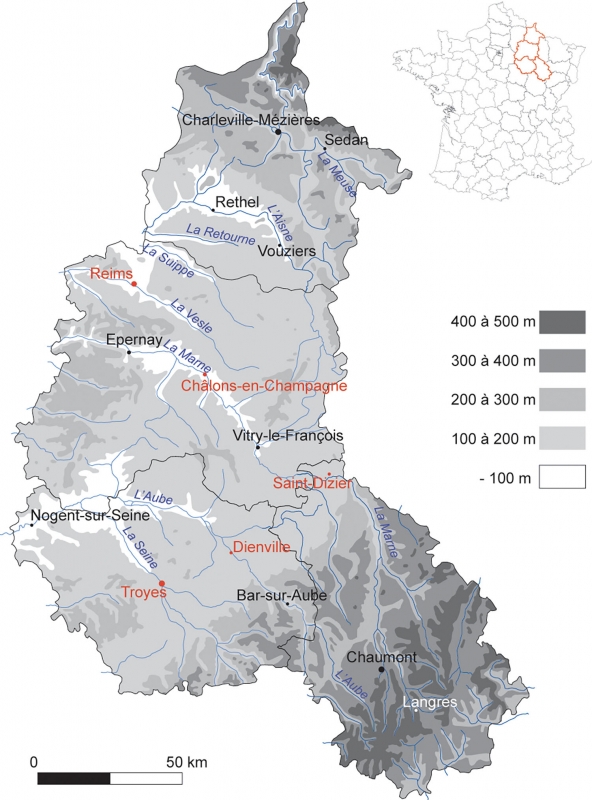

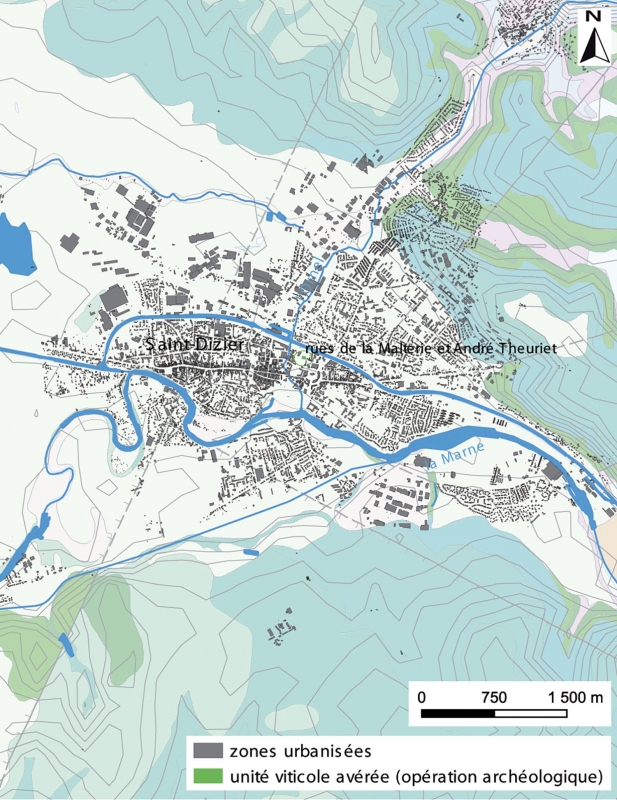

Région emblématique pour la culture de la vigne dont les vins connaissent depuis la fin du xviiie siècle une réputation mondiale (Musset 2006 ; 2011 ; Nouvion 2021), la Champagne semble avoir connu, malgré sa position septentrionale, un vignoble dès l’Antiquité (Bonhomme et al. 2020). Par la suite, les villes épiscopales, les grandes abbayes carolingiennes et le dynamisme urbain du Moyen Âge ont favorisé la culture viticole sur de larges secteurs géographiques (Rouche 1996, p. 500, 502, 504 ; Lusse 2013 ; Nouvion 2013), Reims, Troyes, Châlons-en-Champagne, Saint-Dizier et Dienville, où nous puiserons les exemples présentés dans les paragraphes suivants (figure 1).

Figure 1 : localisation des principales communes présentées.

Crédits : Inrap.

Si la vigne est attestée par des analyses carpologiques et morphologiques des pépins conservés dès le Haut-Empire dans notre région (Zech-Matterne, Bouby 2011 ; Bonnaire, Matterne 2013 ; Bonhomme et al. 2020), sa véritable période de croissance semble devoir être située au cours du haut Moyen Âge où l’influence des modes de vie et de consommation en lien avec la religion chrétienne voit la culture de la vigne gagner tous les terrains qui ne lui sont pas défavorables. Le fait est avéré pour les alentours de Reims par le polyptyque de Saint-Remi (Devroey 1999 ; 2003, p. 140-145 ; 2011, p. 285-291 ; Bruand, 2002, p. 203‑234) ; la viticulture correspond à de petites exploitations, souvent entre les mains de tenanciers serviles.

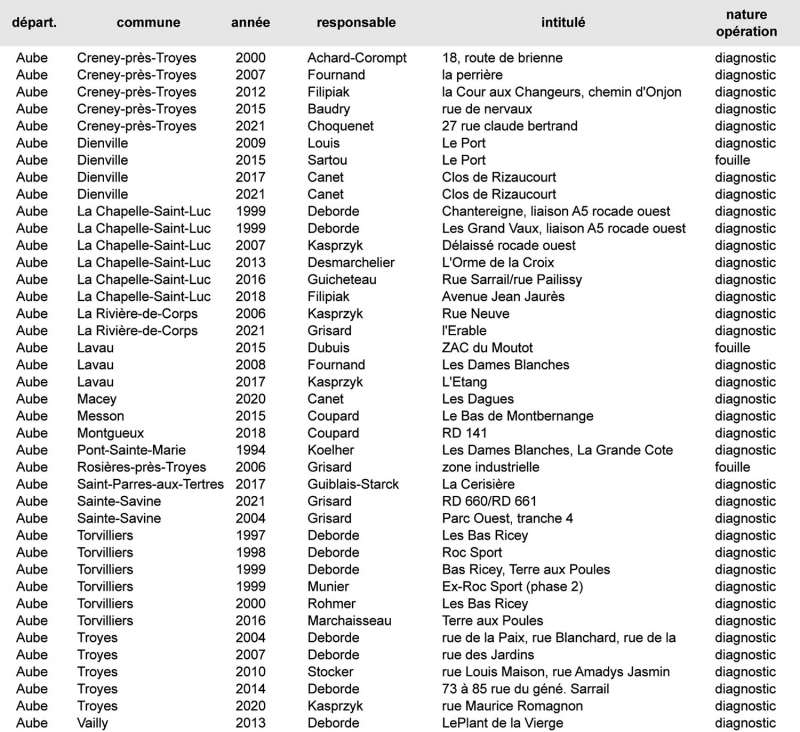

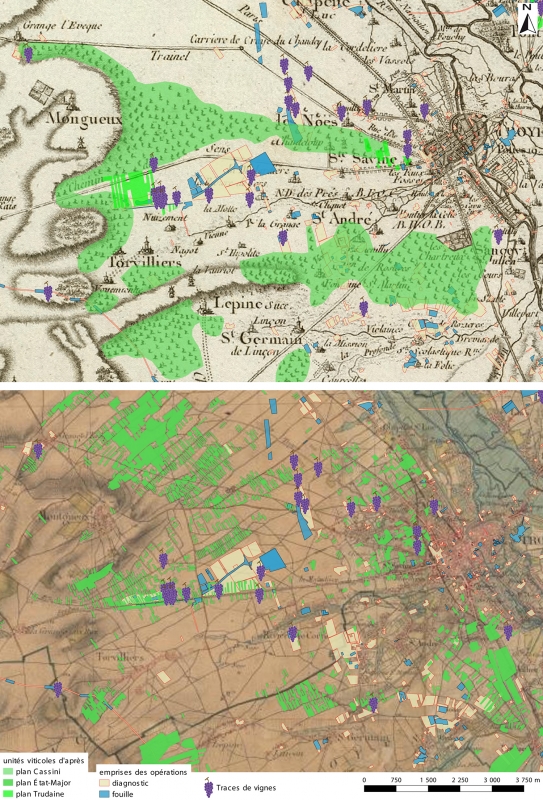

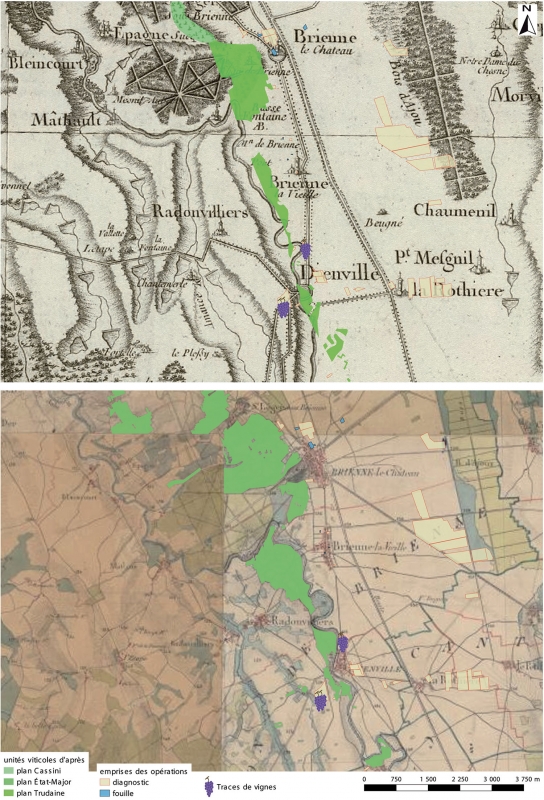

Les données historiques autorisent à placer dans les zones étudiées des vignobles importants pour la région de Troyes et celle de Dienville (figure 2). Des plans anciens de la ville de Troyes donnent à voir un vignoble étendu dans la banlieue urbaine (plan dit de Rochefort en 1679, plan dit de Parizot de Nismes en 1697). Il est évident que cette culture doit ici aussi remonter au haut Moyen Âge comme le suggéreraient quelques découvertes archéologiques (Wiethold et al. 2016 ; Toulemonde et al., 2021) et de rares mentions textuelles telle que cette donation de vignes près des murs de la ville à l’abbaye de Montier-la-Celle en 753 (Lusse 2013, p. 103).

Figure 2 : pré-inventaire et localisation des opérations ayant livré des traces de vignes sur les terroirs de Troyes et de Dienville.

Crédits : SIG : Vincent Marchaisseau, Inrap.

Les cartes dites de Cassini et l’atlas de Trudaine du xviiie siècle sont des documents indispensables qui donnent une vision d’ensemble des secteurs viticoles ; il en va de même pour les cartes d’État-Major du xixe siècle (1820-1866) montrant l’extension maximale de la culture de la vigne, avant les grandes crises du phylloxera qui apparaissent tardivement en Champagne – à partir de la fin des années 1880 seulement. Les fenêtres d’observation retenues se situent dans ces grands secteurs viticoles des xviiie-xixe siècles et dans des zones d’activités où l’archéologie préventive est dynamique depuis les 20 dernières années.

Les rares témoins archéologiques d’une viticulture ancienne dans la Marne

Les nombreuses investigations archéologiques réalisées dans la périphérie rémoise et châlonnaise ces dernières décennies ont permis de révéler des indices de viticulture de mieux en mieux reconnaissables. Jusqu’ici, les connaissances dans ce domaine étaient essentiellement fondées sur les recherches historiques, principalement centrées sur les alentours de Reims (Devroey 1989 ; Marre 2004 ; Musset 2011 ; Demouy, Morell 2013 ; Nouvion 2018). Ce n’est que récemment que s’est engagé un profond intérêt sur les vestiges liés à la viticulture avec les découvertes des fosses de provignage de Cernay-lès-Reims (Rabasté et al. 2019). Certaines interventions permirent de mettre au jour des fosses possiblement en relation avec la viticulture, mais les études se limitèrent la plupart du temps à de simples mentions et/ou de rapides descriptions, conduisant bien souvent à des imprécisions chronologiques. Les problématiques liées à la chronologie sont encore malheureusement récurrentes en raison de l’indigence du mobilier récolté et l’absence d’éléments organiques empêche bien souvent toute proposition de datation.

La périphérie rémoise

Reims et ses environs sont marqués par les affleurements des formations tertiaires et secondaires du Bassin de Paris, constituées d’entités géomorphologiques différentes (Laurain et al. 1981). Le pendage général de ces formations dans la partie orientale du Bassin de Paris et leur capacité à résister à l’érosion ont participé au modelé du paysage, où le plateau crayeux de la cuesta d’Île-de-France, présentant de faibles ondulations, est disséqué par les cours d’eau.

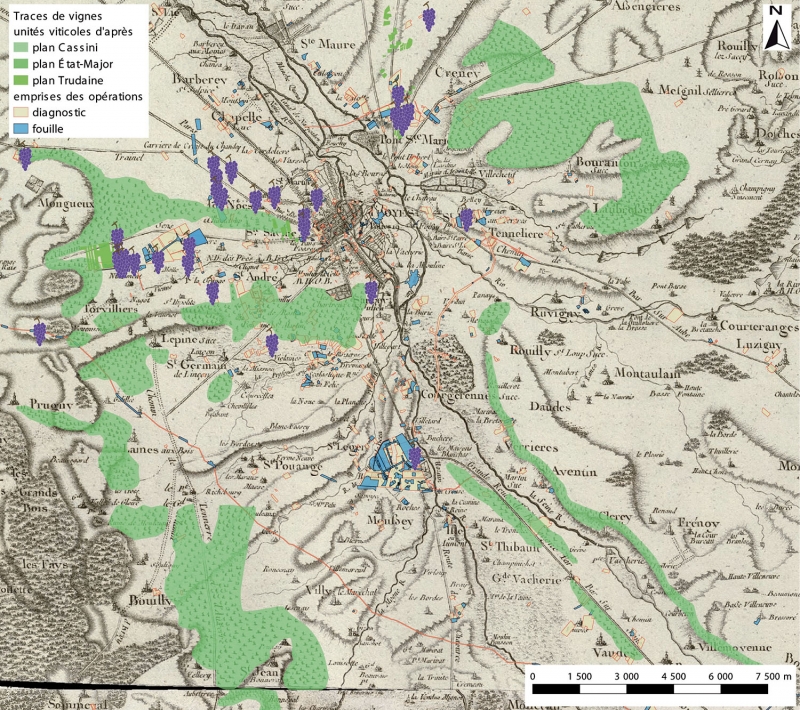

C’est dans ce contexte géomorphologique que la périphérie rémoise s’est inscrite dans une culture de la vigne, essentiellement sur les versants de la Montagne de Reims au sud-ouest, des buttes environnantes comme le Mont de Berru à l’est et le Massif de Saint-Thierry au nord-ouest (figure 3).

Figure 3 : localisation des unités viticoles anciennes connues sur les alentours de Reims.

Crédits : d’après Cassini et les opérations archéologiques ; SIG : Yoann Rabasté, Inrap.

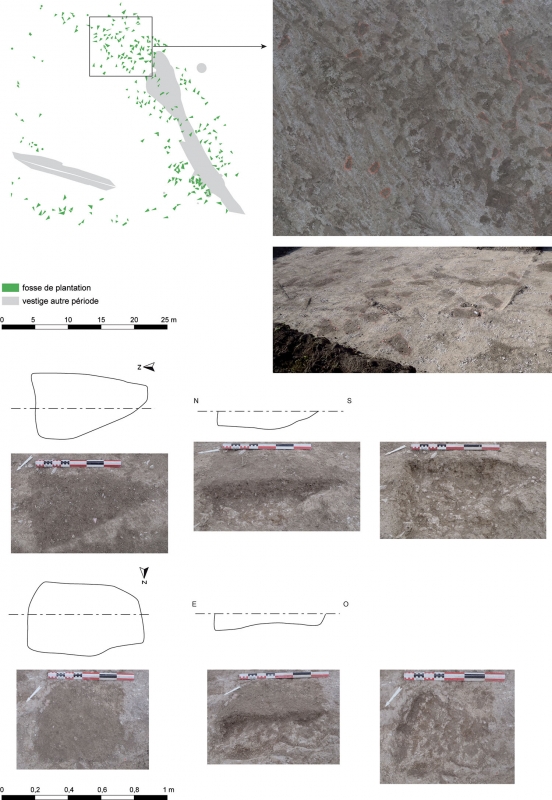

Les vestiges qui ont fait l’objet d’une récente synthèse se caractérisent par de petites fosses de provignage de formes variées, majoritairement triangulaires, ovales ou trapézoïdales, dont les dimensions oscillent entre 0,30 et 0,75 m de longueur pour 0,15 et 0,75 m de largeur (figure 4). Les profils observés sont très arasés pour la plupart et présentent une certaine diversité également, caractérisés par des creusements irréguliers ou en cuvettes, à fond plat ou irrégulier, qui ne dépassent généralement pas 0,10 m de profondeur. Ces fosses apparaissent sous le sol labouré de manière désordonnée et ne suivent aucune orientation précise. Elles n’ont jusqu’alors été repérés qu’en périphérie sud-est de Reims, sur les communes de Cernay-lès-Reims et de Witry-lès-Reims, et ne contiennent généralement pas de mobilier datant, seules des datations au radiocarbone réalisées sur des échantillons de charbon de bois et d’ossements piégés ont permis de situer chronologiquement les fosses de Cernay-lès-Reims dans l’intervalle xie-xiiie siècles.

Figure 4 : exemples des relevés en plan et en coupe et des photographies des fosses de Cernay-lès-Reims.

Crédits : clichés et DAO : Yoann Rabasté, orthophoto : Julie Boudry, Inrap.

Implantées sur les versants sud, les plus ensoleillés, ces fosses traduisent des plantations de vignes et la pratique du provignage, dont les formes témoignent de l’utilisation d’une houe à vigne ou rabassier, et leur organisation aléatoire marque une gestion des vignes basses en « foule » (figure 5). Cette technique est utilisée dans la Marne jusqu’à la deuxième moitié du xixe siècle (Coutant 1975, p. 2), puis elle fut abandonnée pour les plantations linéaires après la crise du phylloxéra qui ravagea les vignobles français (Marre 2004).

Figure 5 : vignes implantées en foule, Hautvillers.

Crédits : cliché de Yoann Rabasté, Inrap.

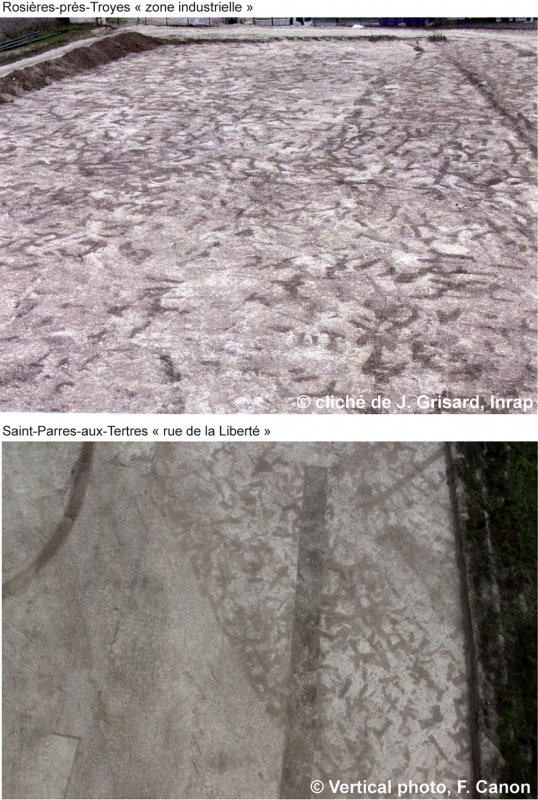

Ce type d’agencement aléatoire a déjà été rencontré sur des sites de l’Aube, sur les communes de Rosières-près-Troyes et Saint-Parres-aux-Tertres (Grisard 2012, p. 25‑27 ; Froquet-Uzel 2019, p. 137‑148) (figure 6), mais leurs morphologies sont très différentes avec des gabarits plus importants. Les mêmes fosses furent mises en évidence autour de Châlons-en-Champagne avec cependant une implantation plus organisée.

Figure 6 : fosses de plantation dédiées à la viticulture de Rosières-près-Troyes et Saint-Parres-aux-Tertres.

Crédits : tirés de Grisard 2014, p. 26, fig. 17 ; Froquet-Uzel 2019, p. 146, fig. 95.

Les découvertes aux alentours de Châlons-en-Champagne

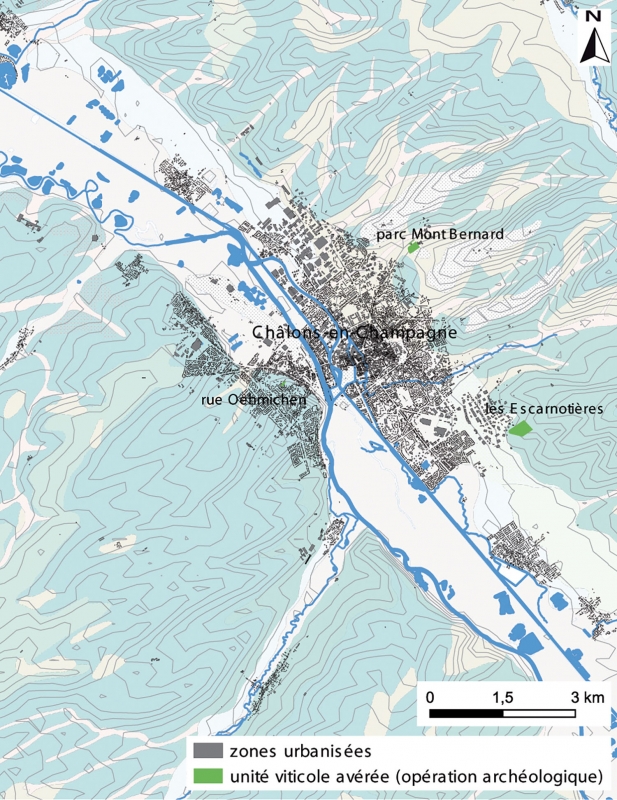

Située dans la vallée de la Marne, la commune de Châlons-en-Champagne est installée sur des formations superficielles composées d’alluvions récentes qui forment des terrasses occasionnées par une érosion holocène, recouvrant les formations crayeuses (figure 7).

Figure 7 : localisation des unités viticoles anciennes connues sur Châlons-en-Champagne et alentours.

Crédits : SIG : Yoann Rabasté, Inrap.

Les opérations archéologiques réalisées autour de la commune châlonnaise ont permis de mettre au jour trois sites qui présentent des unités d’exploitations viticoles anciennes localisées à des emplacements opposés de la commune : sur le parc technologique du Mont Bernard, la ZAC des Escarnotières, et une petite parcelle de la rue Oehmichen (Riquier 2001 ; Rabasté 2007 ; Louis 2010) (figure 7).

Toutes les fosses découvertes ici présentent des morphologies et des dimensions similaires, avec des formes en plan trapézoïdales ou quadrangulaires, variant de 0,40 à 1,00 m de longueur pour 0,30 à 0,50 m de largeur. Atteignant systématiquement le substrat crayeux, les fosses possèdent des creusements au profil majoritairement en « U » dont les profondeurs oscillent entre 0,30 et 0,40 m (figure 8). Les comblements sont également identiques, composés généralement d’un limon brun plus ou moins compact mêlé de graveluche calcaire et de nodules de craie dans des proportions différentes selon les fosses.

Figure 8 : fosses de plantation attribuées à la vigne mises au jour sur les opérations de Châlons-en-Champagne du parc technologique du Mont Bernard, de la ZAC des Escarnotières, et de la rue Oehmichen.

Crédits : respectivement tiré de Riquier 2001, p. 16‑17 ; Rabasté 2007, fig. 5, 21 et 22 ; Louis 2010, p. 6.

Leur particularité s’inscrit dans une organisation identique et linéaire, selon des axes directeurs qui suivent la topographie du terrain, même si ceux-ci semblent évoluer au cours du temps compte tenu des différentes orientations observables sur un même site (figure 8).

Si l’ensemble de ces structures a fait l’objet d’études relativement approfondies, l’absence de données contextuelles satisfaisantes, à travers le mobilier datant ou les sources archivistiques, empêche toute interprétation chronologique.

De la vigne en Haute-Marne, les vestiges près de Saint-Dizier

La commune de Saint-Dizier fait partie du Perthois, qui s’inscrit dans la Champagne dite « humide », en bordure orientale du bassin parisien. Traversée par la Marne, l’agglomération actuelle se situe dans un contexte alluvial dont le substrat est composé essentiellement d’alluvions graveleuses récentes (figure 9). Les traces de viticulture ont été mises en évidence au cœur de la ville de Saint-Dizier, à proximité nord-est immédiate des remparts de l’ancienne citadelle, rues de la Malterie et rue André Theuriet.

Le secteur concerné est localisé le long d’un affluent de la Marne : l’Ornel. Si cette rivière est aujourd’hui canalisée quasiment sur tout son parcours intra-muros, elle s’écoule du nord vers le sud pour rejoindre la Marne au sud de l’agglomération (figure 9).

Figure 9 : localisation des unités viticoles anciennes découvertes à Saint-Dizier.

Crédits : SIG : Yoann Rabasté, Inrap.

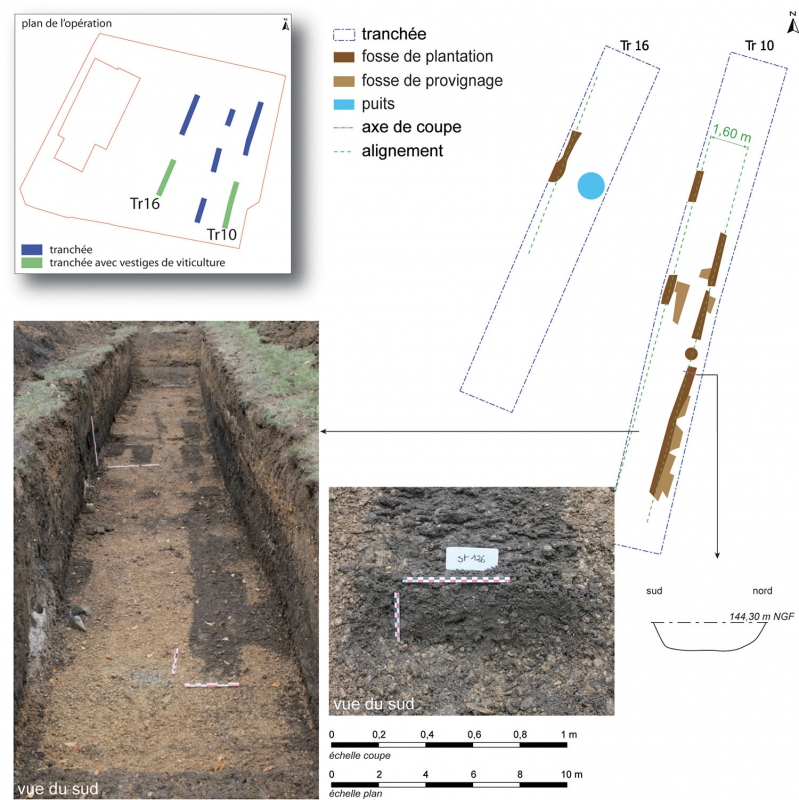

Des structures viticoles linéaires à ramifications

Les structures liées à la viticulture ont été mises en évidence sous d’épaisses couches de remblais divers, témoignant des différents aménagements aux abords de la cité (terres en culture, succession de remblais de démolition d’habitations, etc.). Elles se traduisent par des structures rectilignes discontinues en plan de 1,50 m à 5,00 m de long, qui suivent des axes orientés quasiment nord-sud et s’apparentant à de petits fossés espacés de 1,60 m environ (figure 10). Par endroits, de petites protubérances quadrangulaires se dessinent de part et d’autre des tracés principaux et diverses ramifications sont également observables.

Figure 10 : relevés et photos en plan et en coupe des fosses découvertes sur le site des rues de la Malterie et André Theuriet à Saint-Dizier.

Crédits : clichés et DAO de Yoann Rabasté, Inrap.

Avec une largeur moyenne de 0,50 m pour les tracés centraux, les protubérances varient de 0,20 m à 0,50 m de côté (figure 10). Les coupes réalisées sur des tronçons différents ont permis d’observer des profils identiques avec des parois en cuvette à fond plus ou moins plat, dont la profondeur n’excède pas 0,15 m à partir du sommet du substrat. Le comblement est principalement composé d’un limon argileux brun. Il est envisageable que les profondeurs soient plus importantes, mais la distinction des comblements avec la couche de limon argileux brun dans laquelle les fosses sont creusées est difficile. Cette dernière, qui semble relativement homogène au premier abord, montre finalement des remaniements qui témoignent d’une activité agricole, probablement en lien avec les fosses présentes ici.

Des fosses de plantation de vignes et leurs fosses de provignage

La nature et les formes de ces fosses permettent de les caractériser comme des fosses liées à la viticulture. Deux types sont observables, les fosses de plantation, marquées par les tronçons principaux rectilignes et les fosses de provignage correspondant aux ramifications qui leur sont accolées perpendiculairement (figure 10).

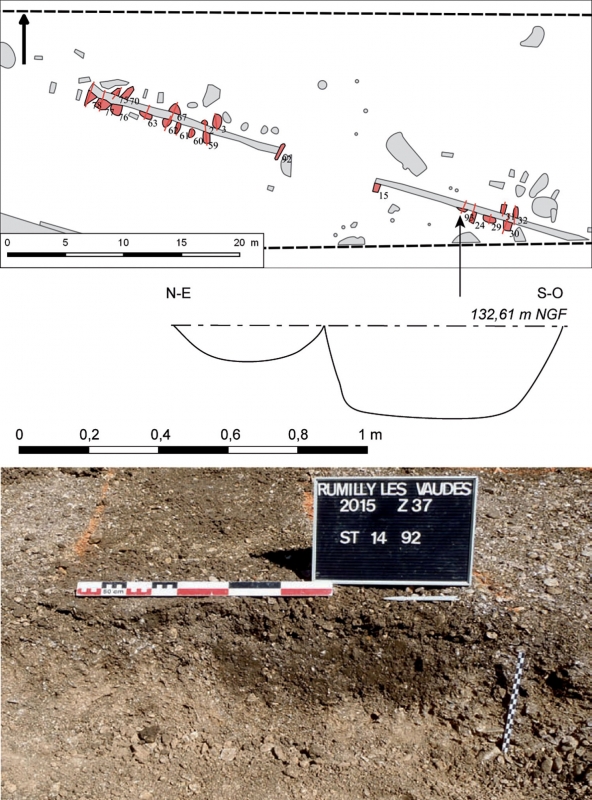

Plusieurs exemples de fosses avec des formes en plan identiques ont déjà été mis en évidence en Champagne. Les exemples les plus proches morphologiquement sont ceux d’Isles-sur-Marne « le Saule Nesle » dans la Marne (Gazenbeek 2019, p. 85‑86), de Saint-Parres-aux-Tertres « rue de l’Égalité » (Froquet-Uzel 2019, p. 137‑148), Saint-Germain « le Grand Trillon et les Déserts » et Rumilly-lès-Vaudes « Terre aux Chevaux » (respectivement Frascone 2018, p. 84, 142, 171 ; Vistel et al. 2016, p. 104‑113) (figure 11). Si les exemples d’Isles-sur-Marne et de Saint-Germain sont chronologiquement indéterminés, mais supposés dès le xixe siècles (respectivement Gazenbeek, 2019, p. 86 ; Frascone 2018, p. 142), les deux autres sont mieux documentés. Les fosses découvertes à Saint-Parres-aux-Tertres sont ainsi datées avec prudence d’une fourchette chronologique large des xive-xviie siècle à l’aide de quelques éléments de céramique hétérogène et potentiellement résiduels issus de ces fosses. Elles ne sont toutefois pas postérieures au premier tiers du xixe siècle, puisque les fossés parcellaires visibles sur le cadastre napoléonien de 1838 recoupent les fosses sur l’ensemble de l’emprise de la fouille (Froquet-Uzel 2019, p. 137‑138). Celles de Rumilly-lès-Vaudes sont datées avec une relative précision des xiiie-xive siècles, mais sur la base de quatre fragments de céramique seulement (Vistel et al. 2016, p. 108).

Figure 11 : exemple des fosses de Rumilly-lès-Vaudes « Terre aux Chevaux ».

Crédits : tiré de Vistel et alii 2016, p. 109, fig. 23.

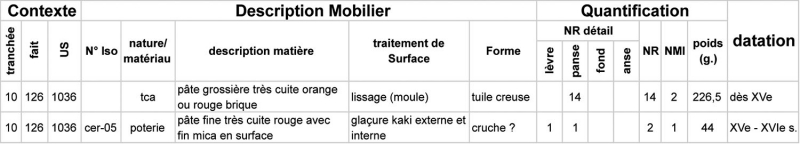

Des structures fossoyées des xve et xvie siècles

Les indices chronologiques des fosses de Saint-Dizier rue de la Malterie et rue André Theuriet sont minces, seuls deux fragments de poterie ont été mis au jour accompagnés de plusieurs fragments de tuiles creuses (figure 12). Ces derniers, représentés essentiellement durant l’époque moderne (dès le xve siècle), apportent de premiers éléments chronologiques, mais étayent surtout la datation suggérée par les deux fragments de céramique, issus d’un même type de vase en pâte rouge à glaçure jaune à tons kaki, évoquant les cruches en usage aux xve et xvie siècles (Lenoble et al., 1987, p. 64, n°4 ; Ravoire F. in Roms, Kuchler 2011, p. 608‑609). Si la pauvreté du nombre de restes impose la prudence, cette approche chronologique trouve toutefois une résonance avec les études de certains plans anciens de la ville de Saint-Dizier.

Figure 12 : tableau du mobilier archéologique mis au jour dans les fosses de plantation de Saint-Dizier.

Crédits : Pierre Testard, Inrap.

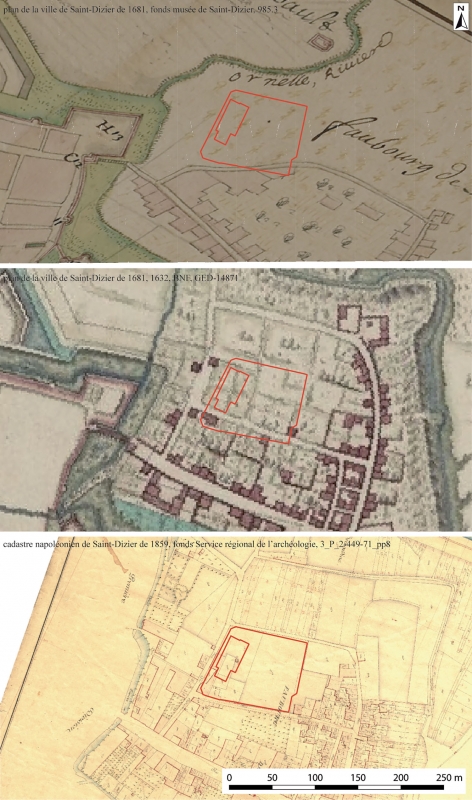

Les repositionnements des plans du xviiie siècle, ainsi que le cadastre napoléonien de 1859, témoignent d’un quartier déjà urbanisé ou en voie d’urbanisation, excluant la présence de vignes, à l’inverse d’un plan de 1681 qui fait mention de la présence extensive de parcelles viticoles autour de la ville (figure 13). Le repositionnement exact des vestiges de plantations de vignes mises en évidence aux abords nord-est de Saint-Dizier est difficile, mais ces traces sont cependant nettement localisées dans un secteur viticole qui semble encore peu urbanisé, hormis aux abords immédiats des axes routiers.

La précision de la datation de ces vestiges reste encore difficile, mais la confrontation des sources cartographiques et des quelques vestiges mobiliers concourt à situer chronologiquement ces traces de plantations de vignes s’installent et perdurent probablement autour des xve et xvie siècles, sans exclure le xviie siècle.

Figure 13 : repositionnement de l'emprise de l'opération sur fonds de cartes de Saint-Dizier de 1632, 1681 et de 1859.

Crédits : SIG : Yoann Rabasté, Inrap.

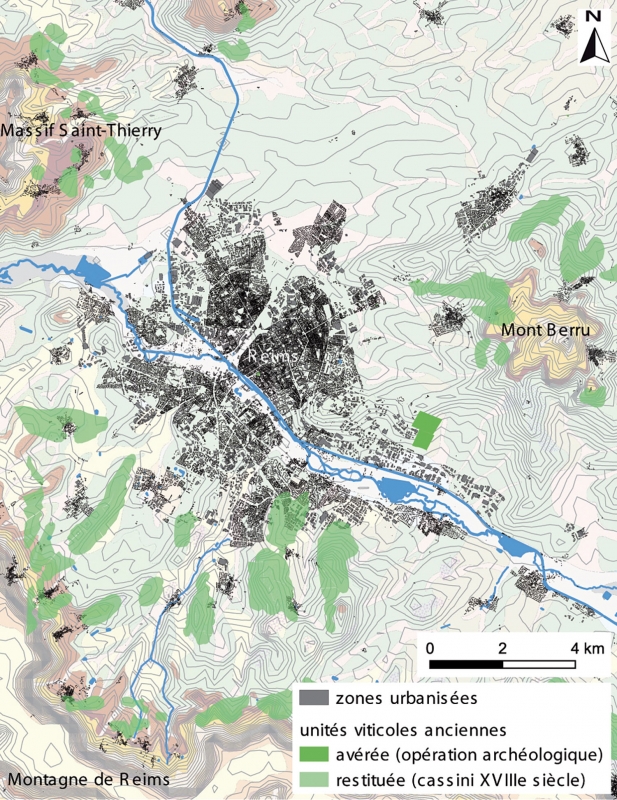

Autour de la ville de Troyes : le secteur de Montgueux/Torvillers

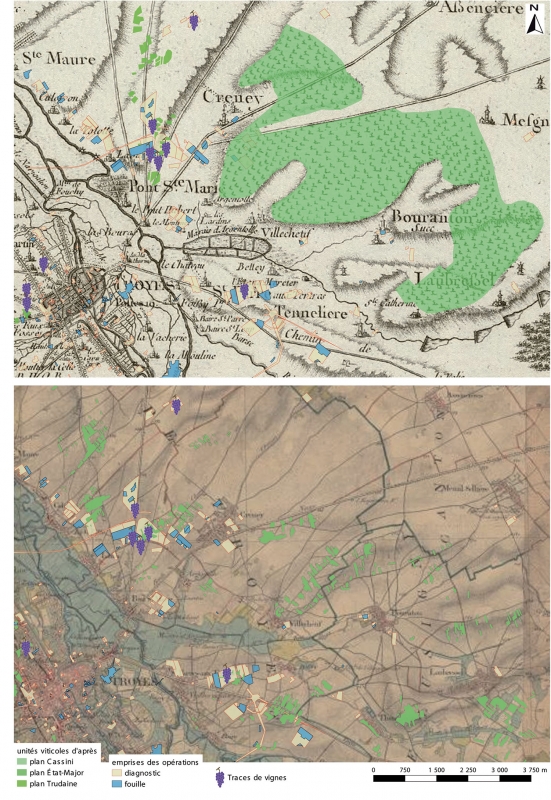

La périphérie troyenne connaît un secteur viticole important et localisé préférentiellement sur deux secteurs. L’un au nord-ouest de la ville, autour de la butte de Montgueux et entre Torvilliers et Saint-Julien-les-Villas, que l’on retrouve à la fois sur la carte de Cassini ou sur les cartes d’État-Major ; le vignoble semble ici s’être étendu au bas de la cuesta d’Île-de-France de manière préférentielle (figure 14). Il s’agit du vignoble encore productif de nos jours, désormais limité au versant sud de la butte de Montgueux. Le second secteur se situe au nord-est, entre les villages de Creney-près-Troyes et Laubressel, sur de légères pentes orientées vers le sud-ouest ; l’évolution entre le xviiie et le xixe siècle, montre un vignoble plus “éclaté”, par quartiers, au milieu des champs (figure 15). Il ne subsiste rien de ces parcelles viticoles aujourd’hui. Enfin, une multitude de parcelles colonisent également la vallée de la Seine, sur les alluvions anciennes et récentes du fleuve, principalement au sud de la ville (entre Saint-André-les-Vergers, Saint-Julien-les-Villas et Rouilly-Saint-Loup).

Figure 14 : Indications de plantations de vignes sur le secteur nord-ouest de la ville, autour de la butte de Montgueux, entre Torvilliers et Saint-Julien-les-Villas, sur fond de carte de Cassini (en haut, Troyes, n° 81, feuille 31, de 1758-1760) et sur la carte d'État-Major (en bas, Troyes, feuille n° 82, 1820-1866).

Crédits : SIG : Michel Kasprzyk, Vincent Marchaisseau, Inrap.

Figure 15 : Indications de plantations de vignes sur le secteur des villages de Creney-près-Troyes et Laubressel, sur fond de carte de Cassini (en haut, Troyes, n° 81, feuille 31, de 1758-1760) et sur la carte d'État-Major (en bas, Troyes, feuille n° 82, 1820-1866).

Crédits : SIG : Vincent Marchaisseau, Inrap.

La butte de Montgueux, dominant la vallée de la Seine d’environ 150 m, se compose de craies turoniennes et cénomaniennes ; elle sert de délimitation entre la Champagne crayeuse et les argiles à silex du Pays d’Othe. Des vignes sont attestées dans ce secteur à partir du xiie siècle : Montier-la-Celle possède des vignes à Laines-aux-Bois, Montiéramey plante de “nouvelles vignes” en 1161 à Montgueux et l’abbaye Saint-Loup possède deux vignes à Torvilliers et à Montgueux en 1196 (Lusse, 2013, p. 104). Les opérations de diagnostics et de fouilles, depuis les années 1990, ont permis d’observer la plus forte concentration de traces de vignes de notre corpus avec vingt occurrences ; les vestiges repérés occupent parfois plusieurs hectares (figure 14).

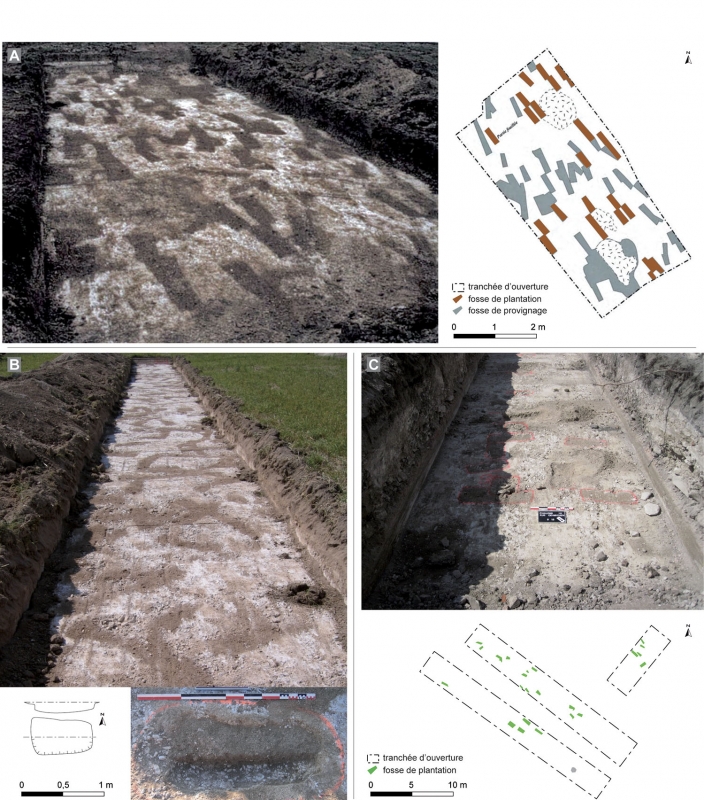

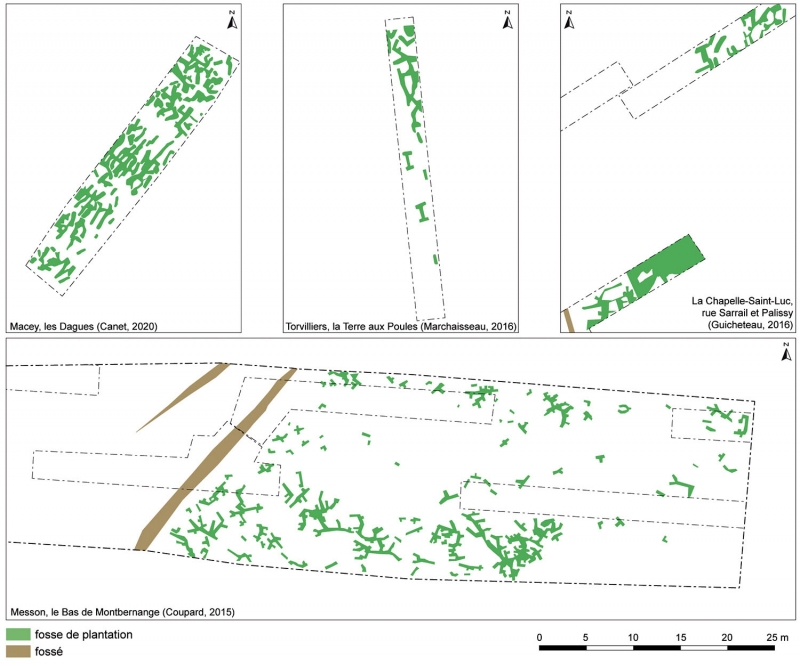

La majorité des traces repérées sont très similaires d’une opération à l’autre. La densité de fosses est toujours importante, témoignant d’un marcottage intense et d’une durée d’utilisation sans doute pluriséculaire ; les creusements oblongs, d’une largeur moyenne de 0,30/0,40 m et pouvant atteindre plus de 3 m de long, finissent par constituer un véritable réseau (figure 16). L’opération de fouille de Messon “Le Bas de Montbernange” est particulièrement éclairante par la superficie décapée et le relevé en plan intégral des traces de plantation (Coupard 2015, p. 60‑80). L’association avec un fossé de parcellaire semble ici évidente ; les différentes orientations démontrent l’existence de deux axes principaux dans le tracé des fosses de plantation, perpendiculaires ou parallèles à la pente et au fossé de parcellaire, attestant là encore une mise en culture sur le long terme. Aucun indice de datation n’a cependant été retrouvé.

Figure 16 : exemple de fosses dédiées à la viticulture mises au jour dans la plaine de Troyes.

Crédits : DAO : Elsa Chiron et Vincent Marchaisseau, Inrap.

Les relations stratigraphiques avec certains fossés ou axes viaires, ainsi que le mobilier récolté, orientent d’une manière générale vers une datation entre le xvie et le xviiie siècle pour ces traces viticoles ; c’est le cas à La Chapelle-Saint-Luc “avenue Jean Jaurès”, Torvilliers, “La Terre aux Poules”, Macey “Les Dagues”, Troyes “Rue Blanchard/rue de la Reine Blanche (Deborde 2004b ; Marchaisseau 2016 ; Canet 2020).

À La Rivière-de-Corps “Rue Neuve” un bord de pot du xixe siècle a été récolté. Le mobilier est néanmoins toujours retrouvé en faible quantité et en position secondaire. La multitude de creusements observés témoignent sans doute de la pratique d’une culture de la vigne dite “en foule”, les ceps n’étant pas plantés en rangées comme aujourd’hui mais disséminés sans ordre particulier et en grande densité au sein d’une parcelle (Lagrange 1966, p. 129 ; Grisard 2012, p. 26‑27). Cette technique de plantation aurait notamment pour effet de retenir le sol dans le cas de vignobles en pente et en l’absence de murets de soutènement (Daum 1932, p. 105).

L’opération de Torvilliers “Les Plans de la Cure”, au toponyme évocateur, a permis d’observer une pratique encore peu documentée : l’association de traces de culture de la vigne et de fosses de plantation évoque la technique médiévale du complantage associant vignes et arbres fruitiers. La distance entre les vestiges repérés pourrait toutefois faire penser à deux parcelles distinctes (Deborde 2004a). Un diagnostic sur la commune de Saint-Parres-aux-Tertres, au lieu-dit “La Cerisière” a livré des traces similaires, avec une imbrication de fosses de plantation quadrangulaires et de petites fosses allongées et peu larges, le tout délimité par un réseau de fossés de parcellaire orthogonaux.

Le secteur de Brienne/Dienville (Aube)

À une quarantaine de kilomètres à l’est de Troyes, la Côte des Bars bénéficie de nos jours d’un terroir favorable et d’un vignoble réputé. Au contact de différents milieux (cône alluvionnaire de la plaine de Brienne, Champagne humide et coteaux boisés) le territoire passe pour l’un des plus fertiles du département.

C’est dans ce contexte qu’une opération de fouille préventive à Dienville « Le Port » a mis au jour un établissement gallo-romain présentant différentes phases d’aménagements entre la fin du Ier siècle av. J.-C. et le courant de la seconde moitié du iiie siècle apr. J.-C. (Louis 2009). Des indices convergents y démontrent la culture de la vigne dès l’Antiquité (Sartou et al. 2015, p. 221‑230). En effet, un petit lot de pépins, mis au jour dans le comblement de latrines attribuées à une phase d’occupation entre la seconde moitié du ier et le milieu du iie siècle apr. J.-C., témoigne de la consommation de raisins, secs ou frais. La découverte de deux fragments de sarments de vigne imbibés laisse cependant envisager une production sur place. Le premier est mis au jour au fond d’un puits attribué à la phase d’occupation précédente de l’établissement (seconde moitié du ier siècle apr. J.-C.). Il a fait l’objet d’une datation par radiocarbone (entre le dernier quart du ier siècle ou et le début du iie siècle apr. J.-C.). Le second fragment de sarment est mis au jour dans une fosse d’installation d’un puits attribué à une phase postérieure (seconde moitié du iie-première moitié du iiie siècle apr. J.-C.). Aucun outil lié à la culture de la vigne n’est à signaler sur l’emprise. L’établissement ne possède pas non plus de structures spécialisées dans la production vinicole (fouloirs, cuves, pressoir).

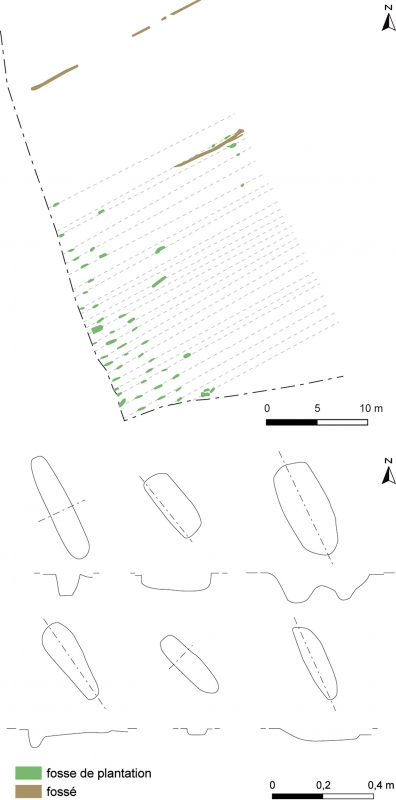

À quelques dizaines de mètres au nord de l’établissement, un ensemble d’une cinquantaine de fosses oblongues au profil en cuvette à fond plat et quelques surcreusements se répartissent en 25 rangées parallèles dont l’espacement varie entre 0,60 m et 1,40 m. Elles mesurent entre 0,50 et 0,90 m de long en moyenne pour une largeur comprise entre 0,15 et 0,54 m et une profondeur comprise entre 0,03 et 0,28 m. En s’appuyant sur l’analogie morphologique, des sources anciennes et la présence des premiers indices, l’auteur impute ces fosses à la pratique culturale de la vigne, tout en restant prudent, quant à une attribution chronologique gallo-romaine (Sartou et al. 2015, p. 221‑230). Un petit lot de céramique du Haut-Empire provient en effet du comblement des fosses, mais dans un contexte passablement arasé, et l’orientation de celles-ci ne correspond à aucun axe établi sur l’occupation du Haut-Empire. Elles s’adapteraient mieux avec deux fossés parcellaires postérieurs, voire avec les limites cadastrales fixées sur le plan napoléonien (1811), et pourraient ainsi avoir été mises en place entre l’Antiquité tardive et la période contemporaine. Le plan de 1811 fait encore d’ailleurs largement état de la culture de la vigne à travers ses nombreux lieux-dits, y compris sur la parcelle fouillée (« Contrée des Vignes Lacour »). Pourtant l’organisation des plants en rangs réguliers parallèles ne coïncide pas avec l’organisation observée régionalement pour l’époque médiévale et/ou moderne (plants « en foule ») (figure 17).

Figure 17 : organisation générale des fosses découvertes sur l’opération de Dienville « le Port », plan et profil d’une partie du corpus des fosses (tiré de Sartou et alii 2015, p. 222, fig. 196 et p. 225, fig. 198).

Crédits : DAO : Sylvain Canet, Inrap.

Pour le Moyen Âge, les cartulaires mentionnent l’existence d’un vignoble autour de la Forêt d’Orient. On sait le rôle important de la politique des comtes de Champagne et de l’Église, à travers monastères et abbayes, dans le développement de la viticulture dans un contexte favorable de marchés et de communications. Notre fenêtre d’observation réunit ces caractéristiques : terres fertiles, proximité de la ville médiévale de Bar-sur-Aube, centre d’une des six foires de Champagne au xiie siècle, proximité de l’Abbaye de Clairvaux, axe de communication toujours important au Moyen Âge (via francigena), bourg de Dienville comme nouveau centre de marchés liés aux foires de Champagne entre le xive et le xvie siècle et point ancien de franchissement de l’Aube.

Les cartes anciennes (figure 18) apportent quelques précisions sur l’étendue de cette culture à l’époque moderne. Ainsi la carte de Cassini définit une petite zone au sud et à l’ouest de Brienne-le-Château, en pied de butte, à proximité immédiate de l’Abbaye Prémontré de Basse Fontaine. Celle-ci, fille de l’abbaye de Beaulieu située à quelques kilomètres au sud-est sur le même axe de circulation et le long du cours de l’Aube, possédait elle-même des vignes et percevait également des rentes en vin (Lusse, 2013, p. 104‑105). L’atlas de Trudaine (1745-1780) présente sensiblement une superficie déjà plus vaste pour ce même secteur et une culture qui s’étire vers le sud, le long de la vallée de l’Aube (Brienne-la-Vieille, Dienville).

Figure 18 : indications de plantations de vignes sur le secteur des villages de Brienne-le-Château et Dienville, sur fond de carte de Cassini (en haut, Troyes, n° 81, feuille 31, de 1758-1760) et sur la carte d'État-Major (en bas, Troyes, feuille n° 82, 1820-1866).

Crédits : SIG : Sylvain Canet, Inrap.

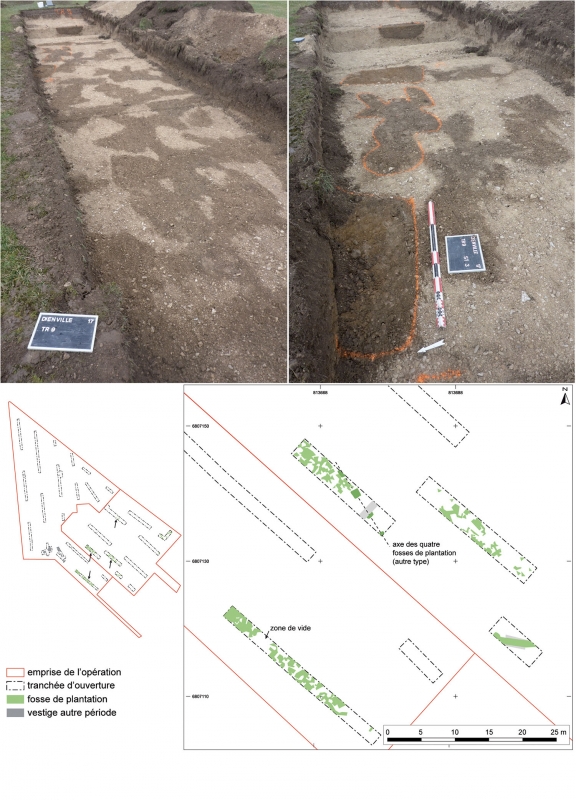

Au nord du village de Dienville, rue Henry, deux diagnostics ont mis en évidence des fosses attribuées à la culture de la vigne (Canet 2017 ; 2021). En rive droite de l’Aube les fosses forment dans le substrat sablo-graveleux d’alluvions un réseau assez dense, sans organisation ou orientation lisible immédiatement. Le recouvrement est faible et les vestiges souffrent de l’arasement. Les anomalies décrivent des formes irrégulières plus ou moins étendues, aux contours sinueux voire multi-alvéolés, et la plupart du temps jointes entre elles. On semble distinguer cependant des dominantes oblongues à rectilignes avec des ramifications latérales et quelques traces plus restreintes de forme triangulaire, isolées ou imbriquées dans les formes alvéolées (figure 19). Ces caractéristiques évoquent les fosses de provignage souterrain (Toupet, Lemaître 2003, p. 216). Des zones vides, sans structures, peut-être ménagées pour la circulation, semblent s’insérer au sein de groupes plus denses d’anomalies, phénomène déjà observé à Macey « les Dagues » (Canet 2020).

Figure 19 : fosses de plantation mises au jour sur l'opération de Dienville « rue Henry ».

Crédits : clichés et DAO de Sylvain Canet, Inrap.

Le mobilier céramique n’apparaît qu’en très faible quantité sur l’ensemble du diagnostic et ne provient pas des traces de vigne, s’échelonnant entre le courant du xvie et le début du xixe siècle. Sur l’emprise, ces traces sont accompagnées de quelques segments de fossés et de quelques autres creusements, dont un alignement de quatre fosses quadrangulaires, interprétées comme un autre type de plantation (fruitiers ?). Leur contemporanéité n’est pas attestée. L’orientation de ces quatre fosses est cohérente avec celle de deux fossés. Ces traces de culture se situent à l’arrière d’un ancien manoir dont la construction remonterait aux années 1450 et nommé « Clos de Rizaucourt » (Cordebar-Thomas 2012). S’il est tentant d’imaginer ce vocable usité pour désigner un domaine ou une parcelle viticole, ce « clos » pourrait ne désigner que la propriété, aujourd’hui encore enceinte d’un mur de pierres, dont le fief s’étendait au-delà vers l’est. Ces traces de culture traduisent-elles une petite production privée au sein du « Clos de Rizaucourt », intègrent-elles un ensemble plus vaste sur le fief de cette propriété ou sont-elles même antérieures à l’aménagement du Clos ? À l’extérieur du Clos, le plan cadastral napoléonien indique encore en 1811 un ensemble de parcelles lanièrées où les lieux-dits font largement écho à la vigne, ce qui n’est pas le cas pour le Clos qui reste une seule parcelle compacte.

La carte d’État-Major (1820-1866) donne sans doute l’extension la plus large de cette culture dans ce secteur au cours du xixe siècle. En 1831 le vignoble dienvillois aurait atteint 180 ha (Cordebar-Thomas 2013, p. 139). Les archives communales mentionnent les tournées d’inspection des vignes, dès la fin des années 1880, pour prévenir l’arrivée du phylloxéra, après laquelle, beaucoup de secteurs plantés ne se relèveront pas et la modernisation de la culture s’effectuera sur les meilleurs terroirs (côte des Bars, Montgueux) et les coteaux les mieux exposés. Les archives communales de Dienville font état pour l’année 1894 d’une note de la préfecture au maire concernant l’octroi de subventions accordées au titre de pépinières d’essai pour l’adaptation de vignes américaines au sol local et de greffes sur plants résistants pour reconstituer les vignes détruites par le phylloxera.

Dans les années 1930 on rencontre des vignes sur le plateau perpendiculairement à la route d’Amance. Une famille y produit un vin jusqu’au début du xxie siècle (Cordebar-Thomas 2013 ; 2014).

Ces traces de vignes et les techniques associées (plants en foule, provignage, complant) et la présence de potentielles structures associées évoquent un paysage viticole moins stéréotypé, investissant les zones de plaine ou les vallées, qui contraste avec les méthodes de culture postérieures à la crise du phylloxéra où la recherche de rentabilité, la sélection des meilleurs terroirs et la mécanisation (rangs réguliers, palissage sur fil de fer, etc.) font leur œuvre dans la structuration agraire de manière durable.

Bilan et perspectives de recherches

Les nombreuses découvertes de traces viticoles en contexte d’archéologie préventive n’entraînent encore que trop rarement des études plus approfondies, même si depuis peu, les observations vont au-delà de la simple description, et les interprétations sont de plus en plus développées.

Malgré un corpus qui s’étoffe au gré des opérations archéologiques, les indices chronologiques sont souvent inexistants et les propositions sont dans la majorité attribuées à l’époque moderne ou contemporaine sans critère probant. Devant ces problématiques récurrentes, le besoin de la mise en place d’une méthodologie régionale et d’un programme pluridisciplinaire de recherche spécifique, regroupant des archéologues, des historiens et des géologues et bien d’autres chercheurs, s’impose.

Les ouvertures archéologiques, restreintes lors de l’exercice du diagnostic dans ses trames habituelles en quinconce ou linéaire, ne permettent pas une vue d’ensemble satisfaisante. Un élargissement de ces fenêtres d’observation permettrait de mieux caractériser ces types de vestiges : de déceler une éventuelle organisation, des recoupements, des relations avec l’environnement immédiat (limites parcellaires, autres structures de plantation, etc.). A minima, un examen systématique et rigoureux sur un échantillonnage des fosses découvertes, à travers un ou plusieurs prélèvements, des relevés de profils stratigraphiques ciblés, des descriptions exhaustives et des levés topographiques ou des photogrammétries méthodiques, conduiraient à étoffer le corpus amorcé depuis quelques années, mais encore trop approximatif.

Les structures viticoles champenoises doivent faire l’objet d’une typologie exhaustive afin d’offrir un outil de reconnaissance viable dans un contexte où les traces ne font pas encore consensus (Boissinot 2001 ; 2009 ; Arramond, Requi 2012). Les fosses de plantations carrées du Haut-Empire suivant une organisation orthogonale mises au jour autour de l’agglomération rémoise sont des cas bien caractéristiques des désaccords d’interprétations. Reconnues comme des vergers depuis les premières découvertes dans les années 1980 à Reims et 1990 à Caurel (respectivement Balmelle et al. 1991 ; Koehler 2003), ces structures n’ont jamais fait l’objet d’une nouvelle interprétation. Encore récemment, les découvertes de ces fosses comptent pour acquis la présence de vergers (Bündgen 2019), qu’un réexamen plus approfondi conduirait pourtant à reconnaitre de possibles fosses de plantation de vignes.