Introduction

À l’heure actuelle, le Roussillon (Pyrénées-Orientales) est une terre de viticulture, qui représente à elle seule 37 % de l’activité agricole de la région1. Ce rapport à la vigne et à son exploitation est ancien, comme en témoignent les vestiges archéobotaniques, notamment les restes carpologiques (fruits, semences) et anthracologiques (charbons de bois) identifiés en contexte archéologique (Ros 2020). Si la consommation de raisins est attestée en Roussillon depuis le Néolithique et tout au long de la Protohistoire, c’est entre le ier s. av. J.-C. et le ier s. ap. J.-C. que les indices d’une exploitation plus extensive de la vigne se multiplient et que la production de vin est mise en évidence par l’archéobotanique (Ros et Vaschalde 2021), au côté d’autres vestiges matériels (pressoirs, bassins, dolia, chais, amphores) (Kotarba et al. 2007). Le Bas-Empire et le haut Moyen Âge ne montrent aucun signe d’affaiblissement de cette production, la vigne restant le fruitier le plus fréquent et le plus abondant dans les sites archéologiques de ces périodes (Ros et Vaschalde 2021).

À partir du ixe siècle et dans les siècles suivants, la naissance et l’essor de Perpignan vont avoir un rôle déterminant dans les productions et paysages agricoles. En premier lieu, la croissance démographique rapide de la ville accroît la pression sur les campagnes environnantes, menant à une extension des terres agricoles et à une redéfinition du rôle ou de la physionomie de certains espaces (par ex. les zones humides) pour augmenter les productions céréalières et viticoles (Puig 2003, Puig 2007, Puig 2017). En second lieu, Perpignan, d’abord petite villa puis hameau, devient, au fil du temps, la capitale du royaume de Majorque, occupant dès lors une place commerciale importante, parfaitement insérée dans les réseaux marchands de Méditerranée occidentale (Puig 2008, Puig 2016).

Cet essor urbain initiant la mise en place d’un nouveau rapport aux campagnes et de nouveaux réseaux commerciaux à grande échelle, il faut donc s’interroger sur les effets que ces mutations socio-économiques ont pu avoir sur la production viti-vinicole locale, sans occulter la dialectique qui existe entre la ville et sa campagne dans le cadre de cette production. Doit-on considérer que les productions de la ville sont le simple reflet des pratiques rurales ? Les pratiques urbaines connaissent-elles des particularités qui leur sont propres ? Est-ce que le rôle de la ville se résume à être le marché du vin produit en plaine ? À partir du croisement des sources textuelles, archéologiques et archéobotaniques, ce travail cherchera à mettre en relief les évolutions concernant les modes de production et de consommation de la vigne et du vin, tout en considérant le développement économique, politique et social de l’agglomération. La convocation de sources de différentes natures, bien que montrant des limites inhérentes à chaque spécialité, permet d’aborder à la fois la question du vignoble, des pratiques de récolte, de transformation et de consommation des produits de la vigne.

Perpignan au centre des approches croisées

Perpignan, une ville de plaine méditerranéenne

La ville de Perpignan est constituée dès le ixe siècle autour de la petite église paroissiale Saint-Jean. L’installation des comtes de Roussillon dans la périphérie immédiate de cette église, délaissant l’antique cité de Ruscino, confère un élan politique, économique et religieux à ce petit habitat de plaine. La fondation d’un chapitre de chanoines en 1102, puis d’un hôpital en 1116, confirme la volonté de l’autorité publique de développer l’établissement. En 1197, la ville est dotée d’une charte prévoyant la création d’un consulat chargé de la gestion urbaine (Daileader 2004). Dans le courant du xiiie siècle, Perpignan devient la capitale d’un nouveau royaume qui regroupe les anciens comtés de Roussillon et de Cerdagne, ainsi que les Baléares et la seigneurie de Montpellier. En partie insulaire, le royaume de Majorque se trouve à un carrefour terrestre et maritime de Méditerranée occidentale. Son intégration dans la Couronne d’Aragon dans la seconde moitié du xive siècle, laisse à Perpignan des fonctions politiques, économiques et religieuses majeures (Puig 2008)2.

Les limites exactes du territoire médiéval de Perpignan sont incertaines, car la ville a absorbé au fil du temps un certain nombre de finages voisins, dépeuplés suite aux crises de la fin du Moyen Âge et à l’exode rural qui en a découlé. Elle se trouve sur une éminence, formée par une ancienne terrasse alluviale de la Tet. Le fleuve qui, au Moyen Âge, coulait au pied de la terrasse, s’est éloigné vers le nord, laissant aujourd’hui le passage à un de ses affluents, la Basse. Ces cours d’eau très modestes prennent l’apparence d’oueds méditerranéens. Peu importants la plupart de l’année, ils connaissent des crues parfois catastrophiques, accrues à la fin du Moyen Âge par la péjoration climatique due au Petit Âge Glaciaire. L’éperon sur lequel se développe le noyau primitif de Perpignan est limité au sud par des collines. Au-delà, vers le sud-est, le finage s’étend dans une zone ponctuée de nombreux petits étangs, asséchés entre le xie et le xive siècle (Carozza et al. 2009, Puig Mazière Ropiot 2007, Puig 2007, Puig 2016).

Aux sources de l’étude

Les sources écrites utilisées pour cette étude sont multiples et apportent des informations hétérogènes. Les zones de productions sont surtout renseignées par les actes de la pratique, les cartulaires, les censiers voire les registres de la Procuration Royale3, alors que les produits issus de la viticulture s’observent le plus souvent dans les archives notariales, les tarifs marchands et plus généralement les actes d’administration urbaine. De grandes zones d’ombre sont aussi à noter à propos de la consommation de fruits frais, des pratiques de la viticulture ou encore des modes de transformation du produit.

L’archéologie préventive a livré les restes de trois vignobles médiévaux situés à proximité de Perpignan : sur l’ancien finage d’Orle, situé au sud-ouest de Perpignan (J. Kotarba, RO), à l’emplacement de la Route Départementale 22C, à la limite entre Cabestany et Perpignan (H. Petitot, RO), et sur l’ancien territoire de Château-Roussillon (J. Courtois, RO) (Puig 2003, Boissinot Puig 2005). Les vestiges mis au jour se présentent sous la forme de traces de plantation oblongues, régulièrement espacées, couvrant parfois plusieurs hectares. Ils sont datés du xiie à la première moitié du xive siècle et se trouvent pour la plupart à proximité d’anciennes zones humides asséchées à la fin du Moyen Âge.

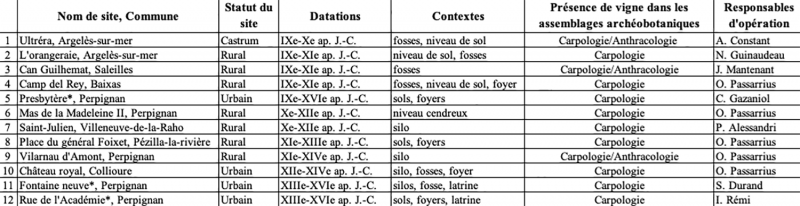

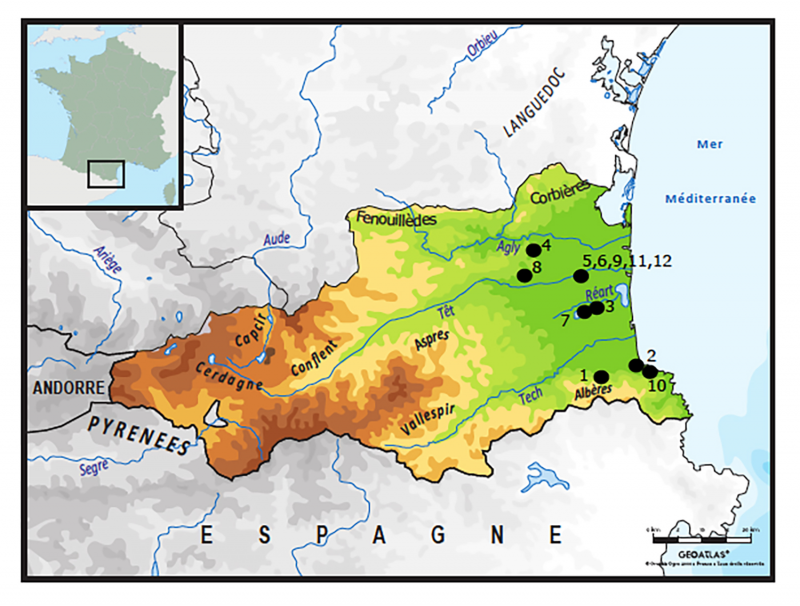

Pour une chronologie allant du ixe au xvie siècle ap. J.-C., nous disposons d’un corpus archéobotanique roussillonnais de 12 sites (Ros et Vaschalde 2021) (Fig. 1). Seuls 3 d’entre eux sont localisés dans l’enceinte urbaine de Perpignan, tandis que les 9 autres sont situés en plaine ou sur les premiers contreforts des Albères (Fig. 2 : Localisation des différents sites étudiés). Le corpus comprend à la fois des opérations programmées et préventives, expliquant l’hétérogénéité des surfaces fouillées (d’une dizaine de m2 à près d’un hectare) et des contextes étudiés (emprise parfois partielle ou ciblée de la fouille). Dans la plupart des sites, l’habitat proprement dit a rarement été identifié ; il s’agit donc principalement de zones d’activités périphériques, essentiellement agricoles (par ex. aires d’ensilage, zones de stabulation, zones artisanales). Le corpus souffre par ailleurs d’une information archéobotanique inégale, puisque sur les 12 sites, tous ont bénéficié d’une étude carpologique et seulement trois d’une étude anthracologique. Bien que cette approche comparative souffre du caractère hétérogène de l’échantillonnage, elle permet de questionner les usages de la vigne et d’éventuelles différences entre le monde urbain et rural.

Quelle que soit la documentation utilisée, son hétérogénéité présente des biais propres à chaque discipline qui montrent combien l’analyse d’une production agricole en milieu urbain est difficile. La pluridisciplinarité de cette étude n’a pas pour objet de faire un tableau exhaustif et réel de la viticulture urbaine, mais de soulever les failles de chaque approche pour tenter d’en dresser le bilan le plus juste possible.

Fig. 1. Corpus archéobotanique roussillonnais de 12 sites.

Fig. 2. Localisation des différents sites étudiés.

La vigne en ville : quelle place pour le vignoble ?

Le terroir viticole en Roussillon et à Perpignan

L’archéobotanique éclaire régulièrement la présence de la vigne dans le paysage roussillonnais médiéval, en premier lieu les données polliniques qui montrent bien l’importance des vignobles roussillonnais au lendemain de l’An Mil (Planchais 1985, Puig 2003). L’anthracologie documente plus localement la présence de bois de vigne utilisé comme combustible dans trois sites : Vilarnau (Izard, 2008), Ultréra4 et Can Guilhemat (Vaschalde inédit dans Ros et Vaschalde 2021). Bien que l’échantillonnage et la faiblesse des effectifs appellent à une certaine prudence, à Vilarnau, l’étude semble indiquer que les restes anthracologiques ne sont pas seulement présents de manière sporadique, mais occupent une place significative dans les spectres (Izard 2008). À Baltasà (Toulouges), le spectre anthracologique suggère que cette importance de la vigne pourrait être effective dès le haut Moyen Âge (vie-viie siècles), la vigne représentant 11 % des taxons déterminés, juste derrière les chênes (Machado Yanes, Fabre 2011).

La documentation écrite roussillonnaise complète les premières données archéobotaniques : la vigne constitue un intérêt majeur pour les rédacteurs des actes avant le xiie siècle (Puig 2003, p. 67). À partir de cette date, la vigne prend la forme de terroirs monoculturaux appelés vinearius ou vinetus. Ces vignobles sont composés de parcelles jointives soumises à un même seigneur5. Entre 1170 et 1209, ils sont cinq sur le finage de Perpignan. Le vineario de Mallolis de Rocha6 et le vignoble de Posols7 sont référencés dès le xiie siècle. Ce dernier se trouve contre celui de Bonet Episcopi, celui de Cabestany et un étang, soit au sud-est du territoire. Au xiiie siècle, le vignoble de l’Hôpital est, à son tour, indiqué sans qu’il soit possible de le situer précisément8. Ces terroirs, lorsqu’ils sont localisés, se trouvent aux confins du finage, sur les arides terrasses quaternaires. Éloignés des zones bâties, ils ne pâtissent pas de la croissance urbaine, mais ils déclinent au début du xiiie siècle. À côté de ces vignobles seigneuriaux, des vignes tenancières s’observent regroupées dans des secteurs monoculturaux9. Elles occupent les mêmes types de terrain, sur des terrasses quaternaires ou en périphérie d’étangs10 et sont parfois organisées en terrasses ou faixa11. Au xiie siècle, elles se trouvent dans la périphérie immédiate de la ville, contre la porte de Malloles12 ou la condamina comtale13.

Au milieu du xiie siècle, plusieurs textes attestent de la cession de mallols jouxtant des parcelles de même nature14. Un mallol est une jeune vigne, qui jouit parfois d’un statut particulier parce qu’elle ne peut pas encore fournir un plein rendement. Dans la diplomatique roussillonnaise, les plants ont moins de 7 ans pour profiter de cette appellation15. Des terroirs uniquement plantés de mallols indiquent un renouvellement cultural. Il semblerait donc qu’à cette date, il y ait une extension du terroir viticole ou une rénovation des cépages. À partir du xiiie siècle, les vignes se répartissent sur l’ensemble du finage, dans le cadre du manse notamment16. Toutefois, elles s’observent préférentiellement sur des terroirs propices à cette culture, tel le lieu-dit Arenas (terrain sableux) où plus de 7 vignes se voisinent17 ou encore contre les étangs18.

L’archéologie préventive éclaire quelque peu la morphologie de ces parcelles. Les opérations en témoignant se trouvent toutes en périphérie immédiate de Perpignan, vers l’est et Château-Roussillon, vers le sud-est et Cabestany, ou encore vers le sud-ouest et Orle (cf. supra). Les travaux de l’archéologie préventive nécessitent souvent le décapage d’importantes surfaces, mettant au jour des parcelles suffisamment bien dégagées pour pouvoir être analysées, datées et étudiées. Elles se présentent donc sous la forme de plantations constituées de petites fosses rectangulaires de 0,50 m x 0,20 m, aux extrémités arrondies, disposées en lignes et dans lesquelles il n’est possible d’envisager qu’un seul plant. Le taux d’encépagement est par conséquent évalué entre 3 000 et 4 000 pieds à l’hectare. Des traces de provignage s’observent, mais elles restent rares et préférentiellement disposées dans l’axe des rangées de manière à ne pas gêner les travaux d’entretien (Puig 2003).

En ville, l’absence d’étude anthracologique ne permet pas de mettre en évidence une éventuelle importance de l’espèce au sein de l’espace urbain. Tout au plus, il est possible d’envisager au travers des sources textuelles que les vignes mentionnées en 1258 contre la condamine des chanoines de Perpignan se trouvent dans le quartier Saint-Jacques19. Mais à cette date, le secteur est peu urbanisé.

La vigne en cultures associées

Au xiie siècle, la vigne apparaît sous la forme de treille, surtout dans les jardins, en dehors de la ville20. Au xiiie, la treille est liée aux maisons religieuses, comme le Temple, l’Hôpital Saint-Jean, la collégiale Saint-Jean ou encore les Frères de la Pénitence de Jésus-Christ21. La plupart de ces maisons se trouvent dans des secteurs gagnés par l’urbanisation au cours du xiiie siècle. Ailleurs en Roussillon, elle orne la maison villageoise (Puig 2003), mais aussi le jardin d’agrément. En 1494, le voyageur Jérome Munzer raconte avoir été reçu dans la demeure d’un chevalier perpignanais située hors les murs. Celle-ci, véritable palais, avait deux jardins dont le pourtour était formé par des arches couvertes d’abondantes grappes de raisin22. Il est probable qu’en raison de la densité du tissu urbain perpignanais, ce type de plantation était plus fréquent dans les faubourgs ou les villages. Enfin, il n’est pas possible de savoir si ces treilles étaient conduites sur un tuteur ou en hautain.

Entre le xiie et le xiiie siècle, les sources écrites mentionnent des arbres fruitiers ou non fruitiers (fructiferis vel infructiferis) au sein des vignes, en précisant parfois qu’il s’agit d’oliviers23. Il est possible d’imaginer qu’ils forment une haie en périphérie, mais ces occurrences les indiquent aussi dans la parcelle. Cette forme de complant a été attestée dans le cadre de l’opération archéologique sur Orle, où l’on observe, dans le maillage de la plantation viticole, des fosses de grandes dimensions situées à égales distances les unes des autres (Puig 2003). La contemporanéité des structures aurait tendance à confirmer un complant arbre/vigne. Cette forme de culture est générale au Roussillon et s’observe d’ailleurs aussi en Catalogne ou dans le Latium médiéval (Salrach 1993 et Toubert 1973).

Les pratiques culturales de la viticulture

Si la présence du vignoble dans le paysage roussillonnais est bien perçue par les sources textuelles et par l’archéobotanique, les pratiques culturales qui lui sont associées sont plus difficiles à mettre en évidence. Du point de vue anthracologique, les informations sur la morphologie des charbons de bois et sur d’éventuelles déformations antérieures ou postérieures à la coupe sont rares, les études s’étant surtout concentrées sur la seule identification taxinomique. Toutefois, l’observation d’excroissance dans les gros vaisseaux du plan transversal sur certains fragments de charbons de bois, notamment à Can Guilhemat (Saleilles), suggère une probable taille opérée par l’homme (Vaschalde inédit a.). Ces excroissances, appelées thylles, sont fréquentes chez les individus âgés ou victimes d’attaques de parasites, et peuvent témoigner chez la vigne des coupes réalisées lors de l’entretien annuel de la plante (Sun et al., 2006). La pratique de la taille apparaît dès le xiie siècle dans la documentation roussillonnaise sous la forme podare ou putare. Mais les exemples sont rares et ne concernent pas spécifiquement Perpignan24. La forte présence de charbons de bois de vigne dans des rejets de foyers domestiques et des sols d’habitations à Vilarnau (Izard 2008) témoigne par ailleurs de l’utilisation des résidus d’entretien de la vigne comme combustible pour le feu domestique. Il y aurait donc une circulation de déchets de taille ou d’entretien de la plante entre les lieux de coupe et les lieux de consommation du combustible, en l’occurrence la zone d’habitat.

Une autre tâche consiste à labourer la vigne. Là encore, la pratique est très peu référencée et n’apparaît pas sur Perpignan. Les sources roussillonnaises font état de deux termes cavar (bêcher) et fodere (fouir). Si le premier terme est étroitement lié à la bêche, il n’est pas évident que le second désigne pour autant un labour attelé25.

Chaines opératoires de la viniculture et les produits de la vigne

De discrets témoins matériels

Au haut Moyen Âge (vie-viiie siècles), outre les fréquents vestiges de consommation, des concentrations de baies dilacérées, pédicelles, pépins et épicarpes de vigne découvertes dans les sites archéologiques roussillonnais sont interprétées comme des sous-produits du foulage du raisin (Ros et Vaschalde 2021). La présence de ce type de vestiges suggère à cette période une production locale de vin, dont l’étendue et la destination ne peuvent être identifiées, soulevant la question de l’ampleur et de la destination de cette production (domestique, régionale ou extrarégionale). La découverte de résidus de pailles et d’excréments de chèvres dans plusieurs échantillons implique également que ces restes vinicoles ont été mélangés pour être utilisés comme fourrage, les ovins-caprins jouant à cette époque un rôle central dans les agrosystèmes de la plaine (Ros et al. 2020a).

Pour la seconde partie du Moyen Âge, sur l’ensemble des assemblages carpologiques étudiés, sites urbains et ruraux inclus, la vigne demeure la première espèce fruitière (Ros 2020, Ros et al. 2020b), tandis qu’en France méridionale, la dernière synthèse réalisée signalait une diminution des restes de raisin au cours du Moyen Âge (Ruas et al. 2005‑2006, p. 182). Dans les sites urbains perpignanais du corpus, la consommation de raisin est particulièrement bien attestée, notamment grâce à la découverte et à l’étude de plusieurs latrines (Fontaine neuve, Rue de l’Académie), dans lesquelles la vigne apparaît toujours comme la principale espèce (Ros et Vaschalde 2021). La consommation de raisins est également régulièrement mise en évidence dans les sites ruraux, mais souvent en proportion moindre, faute de contextes favorisant la conservation des témoins directs de consommation, du fait de l’absence de découvertes de latrines rurales.

Si les données carpologiques témoignent toujours d’une consommation du raisin pour ses fruits, elles permettent difficilement d’éclairer la production de vin à cette période, contrairement aux premiers siècles du Moyen Âge. Du point de vue archéologique, il n’existe actuellement dans la région aucun indice matériel (pressoir, bassin) témoignant de la production de vin. Ils sont également absents des sources écrites (Puig 2003). Seul un assemblage carpologique du Camp del Rey (Baixas), daté du xve siècle, a permis d’identifier un résidu de foulage/pressurage, dans un assemblage mêlant céréales (grains, sous-produits du battage), fruits divers (figues, fruits des bois), graminées, luzerne et coprolithes de caprinés. Cet assemblage, dépourvu de contexte archéologique fiable26, ne peut en toute rigueur être interprété à la lumière des données textuelles évoquées. Néanmoins, il pose la question de la réutilisation des résidus de marc dans l’alimentation animale ou comme combustible.

Produire son vin en ville

Les sources écrites perpignanaises ne documentent pas la vendange. Elles sont plus loquaces à partir du moment où le raisin est apporté par le tenancier à sa tina ou à celle de son seigneur27. Cette mention, qui se rencontre fréquemment en Roussillon, implique que la tina est le premier ustensile dans la chaîne de transformation du vin, à savoir celui dédié au foulage (Puig 2003, p. 274). Sa description semble le confirmer. Il s’agit en effet d’un récipient de bois, tout en chêne ou avec le fond en sapin28, de grande taille, puisqu’il mesure de 3,5 à 4 m de long sur environ 3 m de large29. C’est une cuve circulaire ou ovoïde, parfois maintenue par 12 cercles de fer30. En cela, elle demande une certaine technicité ; elle est donc fabriquée par les fusters31. En 1276, un exemplaire a été commandé pour le jour de la sainte Marie d’août, en préparation des vendanges après le 15 août.

Si la tina est fréquente dans la documentation roussillonnaise, le pressoir en est absent, ce qui suggère que le raisin était foulé, contrairement au sud des Pyrénées (Salrach 1996). Ce point semble confirmé par les inventaires après-décès perpignanais, qui permettent de détailler la chaîne opératoire de fabrication du vin par le biais des ustensiles utilisés. Ainsi, en 1396, Guillaume Ripoll, foulon, possédait un fouloir (tina) de 45 à 46 charges de vendanges avec 3 « pontits » de pierre32. Si le terme pontit désigne aujourd’hui un fût, le matériau et l’absence de contenance favoriseraient l’interprétation de « ponts » de pierre sur lesquels reposait la cuve pour l’isoler du sol et permettre sa vidange. Leur usage se multiplie aux xive et xve siècles et des exemples en pierre ont été attestés par l’iconographie (Mane 2006). Cette cuve est d’ailleurs dotée de deux exutoires « de tina de bois » qui semblent pouvoir être placés selon les besoins. De même, « l’ambut de colar » pourrait désigner un entonnoir de filtrage permettant d’épurer le moût avant la mise en fût. À la tina, est associé le tinell. Celui de Guillaume Ripoll contient 4 charges de vendanges environ. Il correspond probablement au cuveau qui recueille le moût après le foulage. La contenance d’une tina de cette envergure pourrait être estimée à un volume de 5850 litres, soit 4 680 kg de raisin33. Elle permettrait de faire 4 070 l de vin. Le volume du tinel peut être estimé à 520 l de jus de raisin. Ces chiffres, très approximatifs, ont surtout l’intérêt de montrer que la production vinicole de cet artisan n’est pas seulement domestique.

Le 8 septembre 1307, les héritiers de Jean Aliarde, marchand drapier, font procéder à un inventaire de ses biens parmi lesquels figurent une vigne au Vernet et tous les récipients nécessaires à la fabrication du vin34. Ces derniers se trouvent dans l’habitation du marchand, sise à Perpignan, suggérant que le traitement du raisin se faisait dans la résidence du propriétaire alors que de nombreux exemples en Catalogne témoignent d’un traitement extérieur (Ferrer i Alos 2011). Cette liste compte deux paires de comportes (semals) qui servent au transport de la récolte. Le foulage apparaît à travers la mention d’une tina, dont on ne connaît pas la contenance, et de deux tinels. Les ustensiles suivants sont également plus nombreux. Il s’agit de 7 botas vinaria, terme qui correspond aujourd’hui à un grand fût du type foudre, et un barral saumadal, soit un tonneau d’une charge. L’inventaire fait ensuite état de 3 vasa vinaria contenant 50 charges de vin primi, ainsi qu’un autre vase à vin dans lequel se trouve le « vinum aquarum » que boit la famille. Dans cet acte, le vin primi est très nettement distingué de celui réservé à la consommation familiale.

Les trois vases à vin contiennent 50 charges de vin, soit 16 charges chacun (2 080 l pour un total de 6 240 l)35 ce qui représente de très gros volumes. La place du vin dans les activités commerciales de Jean Aliarde n’est pas établie, mais les volumes évoqués ici confirment qu’il s’y adonne en parallèle du commerce drapier. Enfin, l’inventaire évoque aussi le service de table. Jean Aliarde disposait d’une coupe (ciffum) et de 7 « tasses » en argent (taceas), qui précèdent les ustensiles vinicoles dans l’acte.

Ces textes, s’ils éclairent un peu plus la production vinicole perpignanaise, ont surtout l’intérêt de montrer la place de la fabrication du vin et de son commerce pour tous les habitants de la ville, de l’artisan au marchand. Cette production n’est pas seulement domestique, elle est aussi opportuniste.

Les produits de la vigne

En l’absence d’assemblages carpologiques permettant d’identifier avec précision les productions vitivinicoles (grappes ou fruits entiers, résidus de pressurage), les sources textuelles demeurent les seuls témoins disponibles pour caractériser les produits de la vigne ayant été produits et ayant circulé à Perpignan durant la période médiévale.

Raisins frais et secs, d’ici et d’ailleurs

Le raisin en tant que fruit frais à consommer apparaît peu dans la documentation notamment car il est exonéré de taxes (cf. infra). Le raisin sec est par contre identifié dans le tarif de leude de Perpignan de 1284 sous la forme andalouse d’aztebib (Bolens 1990). Si l’origine précise de ce produit n’est pas connue, il arrive très certainement des régions méridionales, voire andalouses. Ces fruits étant d’ores et déjà cultivés avec succès en zones chrétiennes, leur importation depuis le monde musulman occidental signe alors certainement la recherche d’une qualité (type de cépage, manière de sécher) ou d’un goût particulier. Cette mention dans les tarifs marchands, souvent associée à celle de la figue sèche, a été interprétée comme un critère de qualité pour un produit « exotique » visiblement préféré à une production locale (Puig 2005). Qu’il s’agisse du raisin de table ou du raisin sec, l’absence de mention dans les sources écrites n’impliquent pas en effet que les productions roussillonnaises n’étaient pas consommées sous cette forme.

Le vin : diversité et consommation

Le vin est désigné en fonction de sa maturation. Après le foulage, le jus de raisin est qualifié de mustum. Certaines redevances exigent d’être versées en « vendanges » ou moût, probablement pour que l’étape de la fermentation soit prise en charge directement par le seigneur36. Après la fermentation, il est appelé vini primi, premier, ou encore novum. Il est parfois difficile d’ailleurs de le distinguer du moût : vinum novum sive mustum37. Ce vin premier est souvent évoqué dans les redevances ou les testaments38. C’est aussi le vin donné aux ouvriers du roi pendant les travaux de construction du palais à la fin du xiiie siècle. Le vin qui connaît une fermentation plus longue est appelé secundum, mais là encore, la distinction entre les deux ne semble pas évidente à faire : vinum inter primum et secundum39. En parallèle, les sources font état de vinaigre mais pas de verjus ou de raisiné.

L’inventaire après-décès de Jean Aliarde signale un vase à vin dans lequel se trouve du vinum aquarum destiné à la famille. Le vin coupé est ainsi à usage domestique, dernière étape de sa transformation. Le règlement de l’Hôpital des pauvres de Perpignan (1315) signale que le vin doit être limphatum lorsqu’il est posé sur la table, mais de manière modérée suggérant que celui-ci pouvait être fortement coupé. Cette pratique était courante en cas de pénurie40. Le vin est aussi épicé : Les coutumes de Perpignan font état « Vin o piment » en catalan, qui prendrait l’appellation de « vinum vel nectaria » en latin.

Après l’annexion du royaume de Majorque à la couronne d’Aragon par Pierre iv, le vin de Perpignan connaît un réel engouement à la cour. Dès 1346, le boutillier de la reine demande aux procureurs royaux de Roussillon de leur envoyer le meilleur vin de Perpignan « sachant que la reine ne souhaite boire un autre vin que celui qui vient de Perpignan »41. Mais le texte ne précise pas s’il s’agit d’un vin rouge ou d’un muscat dont on voit désormais fleurir de nombreuses mentions. En effet, à partir du xive siècle, les sources écrites font état du muscat roussillonnais comme un vin de grande qualité que l’on rencontre surtout dans le commerce extérieur. Dans le courant du xive et le début du xve siècle, ce vin s’exporte vers Barcelone, les Flandres, Valence, le comté de Foix42. Entre le milieu xive et le milieu xve siècle le muscat perpignanais approvisionne régulièrement la table du roi d’Aragon et surtout de la reine43. Toutefois, la présence du muscat sur la table du perpignanais nous échappe totalement. À partir du xve siècle, le muscat de Salanque (Rivesaltes, Salses, Claira) connaît à son tour un réel essor et concurrence le vin perpignanais, sans toutefois l’éclipser. À la fin du xve siècle, Jérôme Munzer évoque un délicieux vin muscat lorsqu’il est de passage à Perpignan44.

La ville de Perpignan compte une importante communauté juive, regroupée dans le Call, sur les coteaux du Puig Saint-Jacques, jusqu’en 1493, date de leur expulsion par les Rois Catholiques. Cette communauté consomme son propre vin dit juhic. Il reste peu de traces archivistiques de Juifs possédant et cultivant leur propre vigne45. Il semblerait que le vin à usage rituel doit être produit par un Juif, mais il n’est pas nécessaire que le cultivateur le soit, ce que semble confirmer un texte de 1423 par lequel l’Aljama achète pour 17 livres 7 sous de raisins46. La production de vin est d’ailleurs taxée du 1/8e à Perpignan et dans sa collecte (Roussillon, Vallespir, Conflent, Cerdagne et Barida)47.

Législation sur le vin, entre la fin xiiie et le xive siècle

La législation sur le vin a été consolidée entre la fin du xiiie et le xive siècle. Elle s’inscrit dans un mouvement d’amélioration de l’administration et de la fiscalité de la ville, mais aussi de la couronne. Ainsi, dans les coutumes de Perpignan (xie-xive siècle)48, la vente de vin par les habitants de la ville est conditionnée par la justesse de la mesure utilisée dont ils peuvent annoncer le prix par criée. Ils sont également dispensés du tavernage (tabernarius), sauf s’ils ont acquis le vin auprès d’un tavernier. Dans ce cas, il est taxé de 12 deniers par muids. L’exonération porte donc sur l’origine du producteur, indépendamment du lieu de localisation de la vigne49. Ce protectionnisme est renforcé à l’extrême fin du xiiie siècle. Ainsi, en 1299, il est interdit de vendre du vin qui n’est pas fabriqué dans la ville de Perpignan et sa couronne proche (Le Vernet, Mailloles et le Mas de la Garrigue)50. Par contre, cette interdiction ne pèse pas sur la vendange et le raisin de table. La production perpignanaise peut éventuellement être enrichie par des apports bruts extérieurs, mais le traitement doit être fait sur place. Là encore, le lieu de réalisation du vin est discriminant.

Après l’intégration du Royaume de Majorque dans la couronne d’Aragon, il y a un fort assouplissement de ces mesures. En 1373, la législation pesant sur le vin passe sous l’autorité des consuls et prudhommes de la ville, ce qui leur permet de réguler les importations en fonction de la production locale. Ainsi, le vin étranger est autorisé mais imposé. Pendant les mois d’octobre et de novembre, mois de « soudure », le moût et le vin nouveau sont exonérés. Bien sûr, l’exonération pèse toujours sur la vendange et le raisin de table. La taxe est alors perçue à moitié par la couronne, à moitié par la ville51. En 1394, Jean Ier rappelle l’interdiction de vente de vin étranger dans la ville de Perpignan et l’étend à la vendange, sous peine de confiscation des produits52.

La politique de Perpignan élaborée entre le xiiie et le xive siècle s’observe aussi dans d’autres régions. Bordeaux a su également mettre en place une forme de protectionnisme de sa production vinicole, même si celle-ci a été accrue par la guerre (Lavaud 2013). Toutefois, c’est l’importation de vin languedocienne, d’Agde pour l’essentiel, que les rois catalano-aragonais ont essayé d’enrayer. La France de son côté, a également tenté, sans succès, de freiner ces échanges (Pinto 2008). Le commerce du vin languedocien à cette période a été très dynamique, puisque ces marchands se rencontrent jusqu’à Valence (Ferrer i Mallol 2012). Ces différentes ordonnances montrent l’intérêt des souverains et des autorités locales pour la production vinicole, mais aussi sa fragilité. En laissant aux perpignanais toute liberté sur l’importation de vin étranger, les rois ont conscience de la variabilité de chaque récolte et de la nécessaire adaptation économique au marché, qui ne peut se faire qu’à l’échelle locale. À partir du xiiie siècle, le vin perpignanais n’est plus ici une production d’autoconsommation, mais un produit commercial à forte valeur ajoutée.

Conclusion

Au Moyen Âge, la culture de la vigne autour de Perpignan ne diffère pas de celle de la campagne, au moins jusqu’au xve siècle. Pour le haut Moyen Âge, les différents indicateurs laissent penser qu’elle constitue une production importante en Roussillon, avec une production de vin locale et une réutilisation des sous-produits de la vigne dans l’élevage animal. À partir du xiie siècles, les sources écrites révèlent que de vastes vignobles placés sous l’autorité d’un seigneur s’intercalent entre les parcelles paysannes dispersées dans le finage. Mais les terrains similaires sont exploités : les anciennes terrasses quaternaires et les périphéries d’étangs, en somme, les terrains les moins propices à la céréaliculture et au maraîchage. Avec le xiiie siècle, les vignobles sont morcelés, et de nouvelles méthodes culturales semblent apparaître avec notamment des cultures associées sous la forme de complant. L’archéologie préventive en témoigne. Les treilles se développent aussi, soit en lien avec des maisons religieuses, soit pour orner les jardins d’agrément. En dehors de ces mentions, qui font surtout référence à une viticulture d’agrément, les sources écrites ne permettent pas d’établir un lien particulier entre les diverses maisons religieuses de la ville et la viticulture. Certains ordres sont d’importants propriétaires fonciers en Roussillon (Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, Templiers, cisterciens…), mais la place de la viticulture au sein de leur patrimoine perpignanais ne semble pas être prépondérante.

À Perpignan, les habitants, paysans ou pas, produisent du vin dans leur maison. Ils le foulent dans de vastes tina dont les volumes suggèrent des productions importantes, quelle que soit l’origine sociale du Perpignanais. Le vin est vendu pur, mais il est coupé avec de l’eau et des épices au moment d’être consommé. Ce vin est utilisé pour la consommation familiale, mais il constitue aussi une marchandise exonérée de taxes pour les habitants de Perpignan, qui a une forte valeur dans les derniers siècles du Moyen Âge. Cette observation est peut-être à mettre en parallèle avec les premières appellations qui apparaissent dans la documentation. Le vin muscat de Perpignan se distingue à partir du xive siècle parce qu’il est servi à la table du Roi, mais la qualité du vin roussillonnais est plus généralement reconnue. Bien que les vins roussillonnais aient aussi bénéficié d’une politique protectionniste mise en place par les rois de Majorque puis d’Aragon, les produits perpignanais ont joui d’une importante exclusivité. Ces mesures ont toutefois été assouplies à partir de la fin du xive siècle en raison du manque de vin et de raisins. Elles passent alors entre les mains des consuls pour qu’ils l’adaptent en fonction de la production locale. Le vin perpignanais est donc victime de son succès, ce qui pose la question de savoir si cette qualité dépend de la nature des terroirs exploités ou des techniques de vinification ? Est-ce que le seul foulage du raisin explique cette différence qualitative par rapport à d’autres vins issus d’un pressurage ?

Remerciements

Nous tenons à remercier les collègues archéologues travaillant dans les Pyrénées-Orientales qui, par leur collaboration et leur implication sans faille, permettent l’augmentation constante du corpus archéobotanique disponible dans la région. Ce projet a bénéficié d’un financement de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) française (projet ISEMA, ANR-23-CE27-0003).