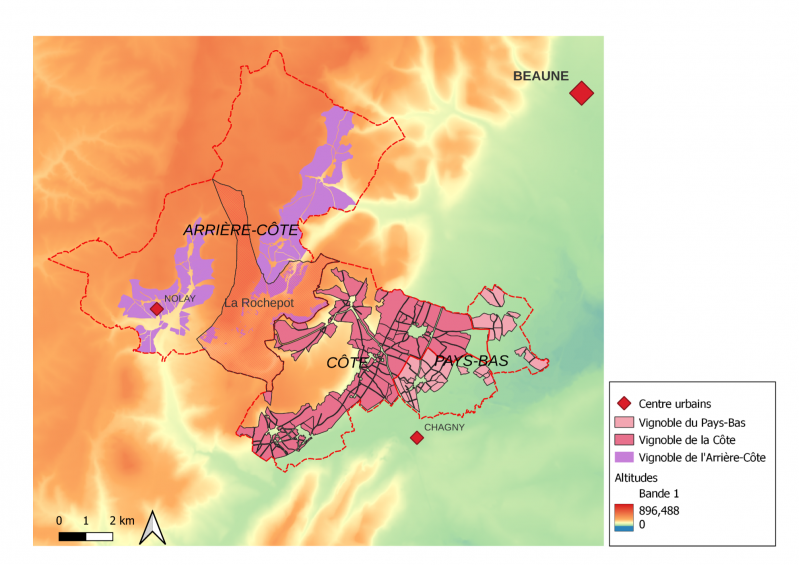

Cet article est un extrait d’un travail plus vaste (Bonnefoy 2021) consacré au « Monde viticole dans la région de Nolay1 de 1789 à 1914 », en Côte-d’Or (Bourgogne). Au-delà de sa partie centrale appartenant à la « Côte2 », la région se caractérise par l’importance des périphéries viticoles du Pays-Bas et de l’Arrière-Côte3 (Figure 1). C’est dans ces marges qu’une « viticulture commune », à base de gamay, s’est mise en place et développée dès la seconde moitié du xviiie siècle, connaissant au siècle suivant un « âge d’or », pour être finalement dévastée par l’invasion phylloxérique. Une fois achevée sa reconstitution, la viticulture locale n’avait plus sa place dans le nouveau contexte économique, et le village fut précipité dans un long déclin économique et démographique, bientôt aggravé par la guerre.

Figure 1. Situation de La Rochepot parmi les vignobles de la Côte de Beaune et de l’Arrière-Côte

Crédits : Jean-Marc Bonnefoy.

En entreprenant cette recherche, nous avons d’abord inscrit nos pas dans les travaux fondateurs de Robert Laurent (Laurent 1958) et Rolande Gadille (Gadille 1967), avant de poursuivre par l’étude des grandes thèses d’histoire régionale, celles de Pierre Lévêque (Lévêque 1983) ou de Pierre Goujon (Goujon 1989). Des travaux plus récents, tels ceux de Christophe Lucand (Lucand 2011), Olivier Jacquet (Jacquet 2009) ou François Legouy (Legouy 2002), ont été tout aussi importants pour notre recherche.

En travaillant sur un espace plus restreint, celui d’une micro-région, nous avions l’ambition d’exploiter des sources d’échelle locale, inexploitables dans le cadre d’une étude régionale. C’est par exemple le cas des différentes sources cadastrales, qui impliquent parfois de descendre au niveau de la parcelle ou du propriétaire. Dans cette quête de sources locales, forcément aléatoire, nous avons eu la chance de trouver un corpus particulièrement fourni, celui relatif au village de La Rochepot, au cœur de l’Arrière-Côte beaunoise. Outre les archives de la seigneurie de La Rochepot, confisquées à la Révolution, les archives communales ont conservé l’intégralité de la matrice des propriétaires et les états de sections dressés au début de 1792 pour servir de base à la nouvelle contribution foncière. L’état des propriétés des privilégiés, dressé à l’occasion de l’imposition à la Taille de ceux-ci pour le second semestre de 1789, a été un complément bienvenu. Autre source précieuse d’informations multiples sur le village, le journal personnel tenu par l’Abbé Bissey, curé de La Rochepot de 1852 à 1888, que nous avons pu consulter.

La richesse de ces sources, particulièrement pour la période la plus ancienne, nous permet de présenter ici une étude de cas à l’échelle micro-historique, afin d’éclairer les caractères originaux de l’histoire viticole de l’Arrière-Côte de Beaune. Ce faisant, elle nous amène à reconsidérer certaines conclusions, qu’il s’agisse des rythmes de la croissance viticole aux xviiie-xixe siècles ou de l’évolution des structures de propriété.

La Rochepot à la veille de la Révolution

Le village de La Rochepot a une histoire très ancienne, illustrée par son château qui ne fut pas seulement la version néo-gothique que l’on doit à Sadi Carnot4. Les plus anciennes sources historiques, remontant au xie siècle, associent d’emblée le village à une population relativement importante5, une seigneurie et son château, et enfin, des vignes. Il est vrai que sa position géographique, au carrefour de deux axes importants6, en faisait l’intérêt. Jusque-là appelé « La Roche Nolay », il prit son nom actuel lorsque Régnier Pot, chambellan du duc Philippe-le-Hardi, acquit la seigneurie, en 1403. Au début du xviiie siècle, le Comté de La Rochepot est entre les mains d’une famille de la noblesse parlementaire, les Legouz de la Berchère, puis revendu à une famille d’anoblis, les Blancheton. À la veille de la Révolution, la population de La Rochepot atteignait 444 habitants, au cœur d’une région fortement peuplée7.

En 1789, la veuve de Jean-Baptiste Blancheton, Jeanne-Théodule Gagnard, est à la tête de la Seigneurie. Ayant des difficultés pour payer le solde de l’acquisition datant pourtant de 1741, elle a dû se séparer de nombreuses dépendances8 pour se replier sur le seul territoire du village.

La tutelle exercée sur les habitants y est forte, conformément à la situation qui prévaut à cette époque en Bourgogne, terre de « réaction féodale9 », comme le montre le terrier, renouvelé en 1777, qui listait les droits du seigneur et les obligations des habitants. Il faut ajouter à cela la « directe seigneuriale », c’est-à-dire les biens fonciers possédés en propre par le seigneur. Bien qu’en déclin10, elle fut longtemps la principale propriété foncière11.

Une implantation viticole déjà significative

Grâce à des archives municipales exceptionnellement bien conservées, nous disposons d’un état très précis de l’occupation du sol en 1792, au moment où a été mis en place le nouvel impôt foncier12 créé par l’Assemblée constituante. L’occupation du sol indique une terre pauvre, en raison de la minceur de la couche arable. Finalement, la majorité de la superficie agricole était consacrée à la culture des céréales, tandis que les prés, très recherchés donc à prix élevé, y étaient rares (environ 9 %). En revanche, les vignes occupaient déjà une superficie significative, avec plus de 92 hectares, auxquels on peut ajouter les 11,5 hectares de « toppes13 », soit 13,7 % de la superficie. Les noms des climats mentionnés indiquent que sa localisation, grossièrement la même qu’aujourd’hui, privilégiait les coteaux les mieux exposés à l’Est et au Sud.

La présence de la vigne à La Rochepot, fort ancienne puisqu’attestée dès le xiiie siècle, est restée longtemps relativement marginale, avant une forte poussée à la veille de la Révolution14. Cette évolution est conforme à ce que nous avons pu observer pour l’ensemble de la région à la même époque (Bonnefoy 2021), particulièrement dans les « vignes communes ». Le développement de la vigne, sur un sol mal adapté à la culture céréalière, mais plutôt favorable à celle-là, était une stratégie logique, d’autant que la rareté des prés ne permettait pas encore, à cette époque, de développer l’élevage.

Les structures de la propriété

Le rôle de la contribution mobilière pour l’année 1790, qui mentionne le revenu foncier de chacun des 112 feux, met en évidence un fait essentiel : la propriété foncière était largement répandue, puisque 80 % des habitants en disposaient15.

L’exploitation de la matrice cadastrale (et des états de sections) nous permet une étude approfondie des structures de propriété. De plus, fait unique parmi ceux parvenus jusqu’à nous, les registres mentionnent pour chacune des 2 700 parcelles recensées, outre la nature de culture, le mode d’exploitation.

Nous avons d’abord classé les différentes propriétés selon une typologie adoptée par Robert Laurent (Laurent 1958). Il fixait à 100 £ le seuil du revenu assurant l’indépendance économique, correspondant à une exploitation viticole d’une quarantaine d’ouvrées (un peu moins de 2 ha), susceptible d’être exploitée par une famille de vignerons. Au-delà d’un revenu de 300 £, l’exploitation imposait l’emploi d’une main-d’œuvre extérieure permanente.

Sans surprise, on constate que l’immense majorité des propriétaires (90 %) se trouvait en dessous du seuil minimal, et devait donc travailler au service d’autrui. Seule une mince frange d’entre eux (ceux que Robert Laurent classe dans la « moyenne propriété », entre 100 et 300 £ de revenu) accédait à l’indépendance économique. Enfin, sept cotes renvoient à la grande propriété, qui ne représentait que 3 % de l’effectif mais s’arrogeait plus de la moitié du revenu foncier.

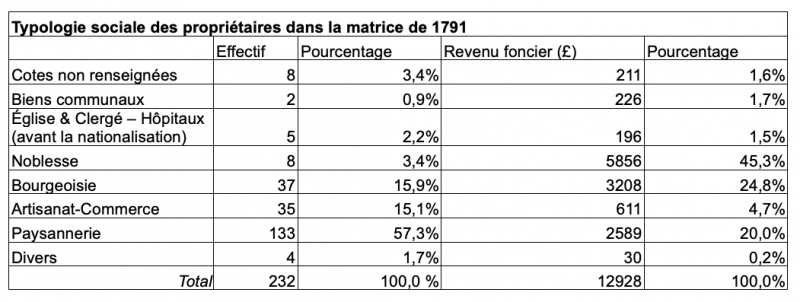

La matrice mentionnant systématiquement le statut socio-professionnel des propriétaires, nous avons pu construire une typologie par grandes catégories socio-professionnelles (Bonnefoy 2021, p. 116-118). Elle nous en dit davantage sur la distribution de la propriété (Figure 2).

Figure 2. La distribution de la propriété et ses revenus par catégories sociales

Relevons d’abord la faiblesse des biens de l’Église sur le territoire de La Rochepot, qui se limitaient aux biens de la Cure et de la Fabrique et à ceux de l’ancien prieuré Saint-Georges16. À l’inverse, et contrairement à la situation prévalant dans le reste de l’Arrière-Côte, la propriété nobiliaire à La Rochepot y était plus forte qu’ailleurs. En effet, à côté de la propriété seigneuriale « historique » des Blancheton, de simples domaines nobiliaires, entre les mains d’anoblis, s’étaient constitués dans les dernières années de l’Ancien Régime.

Ainsi Edme Genot, officier au régiment de Rohan-Soubise. Outre ses biens de Nolay, où il résidait, il a rassemblé à La Rochepot un vaste domaine autour de la ferme de Flagny : 327 journaux de terre et 53 soitures de pré, mais aussi une importante superficie en vignes (154 ouvrées), soit au total environ 80 hectares. Il faut ajouter le cas de Pierre-Bernard Ranfer de Bretenière, conseiller au parlement, noble de plus fraîche date encore17, avec une trentaine d’hectares en terres, prés et vignes. Nous pouvons encore évoquer une dernière famille, possessionnée au même niveau, les Gillet de Grandmont. Au total, avec 45 % du revenu, la noblesse dominait la propriété foncière à La Rochepot.

Assez loin derrière elle venait la bourgeoisie, avec environ un quart de la fortune foncière. Il s’agissait d’une bourgeoisie moyenne, partagée entre résidents du bourg voisin de Nolay et familles locales, dont la richesse était fondée sur la vente des surplus agricoles, céréales et vins (d’où le nombre important de propriétaires étiquetés comme « marchands »), ou les activités liées au transport des denrées et des voyageurs sur ce carrefour routier d’importance locale18. Enfin, la plupart des artisans‑commerçants recensés dans la matrice fiscale étaient originaires de Nolay et possédaient des biens d’une taille modeste, que l’on peut considérer comme une épargne de précaution.

La paysannerie occupait une part majoritaire dans l’effectif des propriétaires, mais contrôlait une part modeste du revenu foncier, pas plus de 20 %. En général, la propriété paysanne était une propriété parcellaire, qui ne dispensait pas son détenteur de travailler au service des véritables maîtres de la terre. Bien plus, elle était fort inégale, couvrant une bonne partie de l’éventail des propriétés19.

Dans la matrice, les paysans sont répartis en trois catégories : laboureurs, vignerons et manouvriers, correspondant grossièrement à un gradient de richesse. Mais ces qualifications restaient floues, souvent contredites par d’autres sources fiscales ; elles ne semblent pas toujours impliquer une spécialisation dans l’activité principale, les laboureurs possédant davantage de vignes que les vignerons proprement dits (15 ha contre 13,25, les manouvriers en possédant 8,76). On retiendra qu’à La Rochepot les laboureurs, paysans possédant les moyens de labourer (charrue, bœufs ou chevaux), donc plutôt plus riches que la moyenne, exploitaient les terres labourables sans négliger la vigne. Les vignerons20 domiciliés à La Rochepot jouissaient de revenus moyens, tandis que les manouvriers, tous autochtones ou presque, étaient généralement les plus mal lotis sur le plan des propriétés foncières. On peut en conclure qu’ils fournissaient les bras nécessaires à l’exploitation des terres, non seulement celles des privilégiés et des bourgeois, mais aussi celles des paysans plus fortunés.

En dehors de l’étendue des propriétés, il est nécessaire de s’interroger sur la nature des celles-ci, et sur les différences éventuelles entre les différentes catégories socio-professionnelles. Gardons à l’esprit que l’implantation viticole n’y est devenue importante qu’assez tard dans le cours du xviiie siècle et que les cultures céréalières, pourtant sur des terres peu favorables, y restaient à cette époque très dominantes.

Figure 3. La distribution de l’usage des terrains suivant les catégories sociales

L’examen du tableau (Figure 3) montre que la propriété viticole n’était pas uniformément répartie entre les différentes catégories de propriétaires, nous apportant quelques informations supplémentaires sur les conditions historiques de l’implantation viticole dans la région.

La place de la noblesse dans la propriété viticole était très inférieure à la place qu’elle détenait dans la propriété foncière globale. Ce fait est d’abord dû à la place marginale tenue par la vigne dans la « directe seigneuriale » aux mains des Blancheton (pas plus d’un hectare sur 73), alors que les autres propriétés nobiliaires, d’origine moderne, laissaient plus de place à la propriété viticole21. À l’inverse, la bourgeoisie et la paysannerie possédaient les trois quarts de la superficie viticole. De nombreuses raisons peuvent l’expliquer : la vigne se contentait de superficies exiguës sur des sols pauvres, pourvu qu’ils soient bien exposés22, le travail du vigneron, uniquement à la main avec des outils peu sophistiqués, n’exigeait pas d’investissement important en capital et offrait donc un moyen commode d’enrichissement relatif. Et le contexte économique était plutôt favorable, à un moment où la demande de vin progressait dans une société émergeant peu à peu des strictes contraintes de survie alimentaire. Nous verrons plus loin quels marchés s’ouvraient à cette activité nouvelle.

Les régimes d’exploitation de la terre

En ce qui concerne les modes de faire-valoir, après une légère simplification des énoncés de l’état de sections, nous pouvons évaluer à un gros tiers la part de la superficie exploitée en faire-valoir-direct. La part du fermage, élevée, atteignait presque 30 % tandis que le métayage était nettement minoritaire avec 12,4 % de la superficie.

Il en va un peu différemment des vignes. La part du faire-valoir-direct y est importante, conforme à la forte présence des paysans-propriétaires, laboureurs et vignerons. Une proportion notable est exploitée « par autrui » sans précision supplémentaire, voire selon un mode inconnu (8,5 %), ce qui nous rappelle la place importante des vignerons étrangers à la commune. La part du métayage est logiquement plus forte (18,3 %) que pour les terres. Rappelons que la vigne, culture pérenne, nécessitait un mode de culture soigneux, régulier sur le long terme. Le métayage, associant étroitement propriétaire et exploitant, paraissait un mode d’exploitation particulièrement adapté. Les baux de culture, établis sur des durées importantes (jusqu’à 9 ou 18 années) étaient souvent transmis de père en fils.

Le choix du mode de faire-valoir était naturellement tributaire de l’appartenance sociale du propriétaire. Ainsi, la noblesse, souvent non domiciliée à La Rochepot, confiait l’administration de ses propriétés à des fermiers, qui, avant la Révolution, ne possédaient généralement pas de terres en propre. La bourgeoisie semblait préférer le métayage (au tiers-fruit pour les terres, à mi-fruit pour les vignes) ; le recours au faire-valoir direct s’observe plutôt pour les prés ou l’exploitation des bois. La paysannerie pratiquait massivement le faire-valoir direct mais le faire-valoir indirect ne lui était pas étranger. Ce pouvait être le cas de propriétaires étrangers à la communauté qui, tenant des terres par héritage, les faisaient exploiter par des paysans locaux, ou bien de vignerons confiant leurs terres labourables à des laboureurs ou des manouvriers.

Les travaux d’Ernest Labrousse (Labrousse 1944) ont mis en lumière les difficultés conjoncturelles traversées par l’économie viticole française dans les années précédant la Révolution française. Nous avons pu le vérifier pour la Côte, où nous avons observé une tendance à la baisse de la propriété paysanne. En revanche, cela ne se retrouve pas pour l’Arrière-Côte, notamment à La Rochepot, probablement en raison du poids encore limité de la vigne dans l’activité agricole. Les mutations foncières y étaient faibles avant la Révolution.

Une expansion de longue durée (1789-1880)

Les bouleversements de la Révolution et de l’Empire

Retenons simplement, pour éclairer le contexte, que la Révolution fut accueillie favorablement, voire avec enthousiasme, et que La Rochepot fut une des communes les plus avancées, comme le montre entre autres la forte mobilisation pour la « défense de la patrie ». Contrairement à d’autres régions en France, les acheteurs potentiels participèrent sans réticence à la vente des biens nationaux.

À ce sujet, La Rochepot s’est distinguée des autres communes de l’Arrière-Côte étudiées par l’importance des biens mis en vente. Si la part des biens d’Église fut très réduite, il n’en alla pas de même pour les biens de « seconde origine » puisque les deux principales propriétés nobles firent l’objet de confiscations, leurs détenteurs ayant été déclarés émigrés en 1792.

Au total, 94,6 hectares de biens fonciers ont été vendus pour une somme avoisinant les 100 000 £, soit 12 % de la superficie cadastrée de l’époque. Les biens de première origine représentent environ 10 % du total (superficie et montants) ; l’essentiel est donc venu de la vente des biens d’Edme Genot et de la famille Blancheton.

La majorité des biens de première origine fut vendue très tôt, dès le 24 mars 1791, et quelques parcelles furent vendues les années suivantes. Lors de la première vente (23 journaux de terre, 2 soitures de pré, 10 ouvrées de vigne), quatorze paysans du village se coalisèrent pour rassembler la somme de 4 444 £.

On retrouve la même démarche lors de la vente des biens d’Edme Genot. Expertisés en Ventôse an II (mars 1794), ils furent vendus durant l’été à une coalition de vingt-deux acheteurs, pour l’essentiel des paysans du lieu mais aussi quelques bourgeois de Nolay. Par contre, il n’en fut pas de même des biens des Blancheton, dont la vente, tardive, n’intervint qu’en Messidor an vii (juin-juillet 1799). À cette date, sous le régime de la loi du 28 ventôse an iv (18 mars 1796), les ventes se faisaient non plus aux enchères publiques au chef-lieu de district, mais par soumissions au chef-lieu de département. Cela eut pour effet d’écarter les acheteurs modestes et de prévenir les coalitions paysannes. Il est donc logique que les lots, importants et d’un montant fixé à 6 000 £, soient tombés entre les mains d’acheteurs bourgeois et de compagnies financières23. Cependant, ces acquéreurs n’avaient pas l’intention d’exploiter eux-mêmes les biens et les revendirent bientôt par petits lots, naturellement avec profit, à des locaux, essentiellement des paysans. Les vignes représentent cependant une part très limitée24 au profit des terres labourables et des prés, ce qui correspond à ce qu’on a vu de la situation générale à La Rochepot et des spécificités des biens nobles.

Nous avons observé, pour l’ensemble de la région de Nolay, que les ventes de biens nationaux n’avaient pas été le facteur déterminant des transformations foncières pendant la période, puisque les mutations « classiques » avaient été nettement plus importantes en valeur. Il en est à peu près de même à La Rochepot, en contraste avec l’immobilité foncière qui prévalait avant la Révolution25. Les confiscations puis les ventes se sont accompagnées d’une onde de choc sur les structures de propriété qui a touché l’ensemble des plus grosses propriétés. Ainsi deux gros propriétaires nobles, Ranfer de Bretenière et Gillet de Grandmont, ont liquidé leurs biens, une fois le calme revenu26. Il est intéressant de constater qu’ils sont remplacés par des acheteurs répertoriés comme « marchands » ou « laboureurs » en 1789, c’est-à-dire des hommes issus des couches intermédiaires entre bourgeoisie et paysannerie, d’assise locale mais disposant des capitaux indispensables. Ce sont les mêmes qui se sont emparés d’une bonne partie des biens nationaux, soit directement, soit à la revente27.

Ainsi, au-delà des bouleversements dus aux confiscations révolutionnaires, la période de la Révolution et de l’Empire a marqué le renforcement de l’emprise foncière d’une élite locale, issue des couches les plus favorisées de la paysannerie et de marchands dont l’essor économique du siècle passé avait favorisé l’ascension.

L’expansion viticole

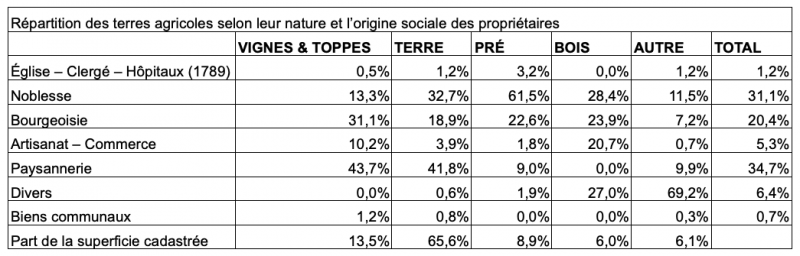

En moins d’un siècle, le vignoble, au départ simple culture de complément pour la paysannerie, a plus que doublé sa superficie pour devenir le fondement d’une nouvelle prospérité. Cette croissance n’a pas été linéaire (Figure 4). ; après une première poussée à la fin du siècle précédent, elle a connu une phase de croissance modérée dans la première moitié du xixe siècle, suivie d’une stagnation au milieu du siècle, pendant la grave crise économique traversée par la France et l’Europe. Ensuite, la période du Second Empire et des débuts de la IIIe République correspond à un quasi-doublement de la superficie.

Figure 4. Évolution de la surface cultivée en vignes à La Rochepot (1791-1880)

* Les indicateurs utilisés sont les États de sections de 1791, l’enquête des percepteurs de 1834 (ADCO M 13 IX i I /1-3), le cadastre de 1840, les nouvelles évaluations des revenus non-bâtis de 1851 et 1879/1880 (ADCO SM 15672/15689). Nous avons également retenu le chiffre tiré de l’Enquête agricole de 1862. Le chiffre de 1834 semble sous-évalué (dissimulation fiscale ?).

En 1851, le contrôleur chargé de la « nouvelle évaluation des revenus territoriaux » mentionnait pour La Rochepot : « Les bons sols sont occupés par les prés et les terres. Les vignes ne se rencontrent généralement que dans les terrains médiocres ». Après avoir constaté la médiocrité des terres labourables, il ajoutait : « Population peu aisée – une vingtaine de familles très pauvres ». En 1880, son successeur changeait de ton, après avoir relevé que 100 ha de terres labourables avaient été plantées en vignes depuis 1860 : « la culture de la vigne prendra bientôt un grand développement dans cette commune où les récoltes sont assez abondantes […] Population aisée, peu d’indigents ».

La croissance viticole à La Rochepot est entièrement due à l’essor des « vignes communes », c’est-à-dire constituées de plants de gamay qui servaient à produire les vins destinés à la clientèle populaire, en forte croissance grâce au processus d’industrialisation et d’urbanisation que connut la France au long du siècle. La Rochepot s’inscrit sur ce plan dans la dynamique que connurent les périphéries de la Côte beaunoise, Pays-Bas et Arrière-Côte, alors que la Côte proprement dite souffrit pendant une longue période de la politique économique protectionniste du gouvernement français.

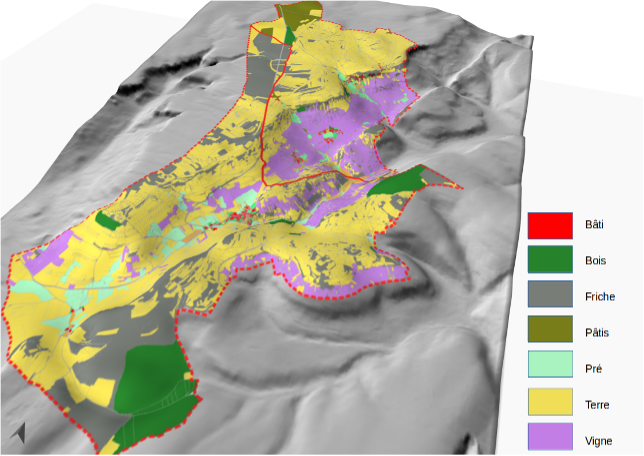

Le bloc-diagramme (Figure 5) est riche d’informations sur l’agriculture de l’époque, où celle-ci était encore étroitement soumise aux conditions naturelles.

Figure 5. L’occupation du sol à La Rochepot et Baubigny en 1840

Crédits : J.-M. Bonnefoy, 2021 ; données : états de sections du cadastre de 1840, MNT IGN sous Quantum GIS.

Le relief est ici relativement prononcé, avec de hauts plateaux encadrant une vallée d’orientation NE-SO. Les activités agricoles se retrouvent compartimentées dans un étagement déterminé par l’altitude.

Cette omniprésence des terres labourables, alors que l’on peine encore à nourrir la population, est révélatrice d’une agriculture qui ne s’est pas encore dégagée de la gangue du passé d’Ancien Régime. Ce fait est d’autant plus frappant que le sol n’est dans l’ensemble pas favorable à la culture céréalière, en raison de la minceur de la terre arable et des affleurements rocheux. Dans ce contexte, l’expansion viticole apparaît comme un signe de modernité, insérant la région dans une agriculture tournée vers les besoins du marché. C’est une première étape dans la mise en valeur agricole de la région, avant le grand tournant vers l’élevage bovin. Celui-ci sera d’ailleurs un recours lorsque viendra le temps du déclin viticole.

Le travail de la vigne à La Rochepot se passait dans un cadre relativement immuable, avec une grande stabilité des méthodes de culture, tout au plus le recours croissant à diverses techniques favorisant le rendement28, déjà plutôt favorable dans le cas du gamay. Les problèmes d’élevage et de conservation des vins ne se posaient guère au vu du type de vin produit ; la récolte était le plus souvent vendue soit en raisins, soit « au pied du pressoir » à des négociants.

C’est plutôt sur le plan de la commercialisation et du transport des vins que les changements furent les plus notables. Avant la révolution ferroviaire, La Rochepot, nous l’avons vu, était plutôt bien placée sur les principaux axes routiers, avec un relais de poste et de nombreux voituriers. Ses vins étaient plutôt destinés à une clientèle locale ou régionale ; le village se trouvait à proximité de trois centres logistiques jouant dans ce domaine un rôle important29. Si l’approvisionnement des grands centres industriels de Saône-et-Loire était la chasse gardée des vignobles de la Côte châlonnaise et du Couchois, le vignoble de la région nolaytoise alimentait plutôt le bassin d’Épinac, ainsi que le Morvan et l’Auxois : par exemple, un gros entrepreneur de roulage de Nolay était spécialisé dans le transport des vins et farines entre Nolay et La Roche-en-Brenil30, c’est-à-dire un point de jonction avec le Morvan et l’Auxois sur la route n° 631. Enfin, on trouve la trace dans les archives d’expéditions de vins vers le nord de la Côte-d’Or (vallée de la Tille)

Dans la seconde moitié du siècle, la construction rapide du réseau de chemin de fer révolutionna les conditions de commercialisation et de transport des vins ; dès 1870 Nolay était reliée au réseau P.L.M. par la ligne de Chagny à Autun par Épinac. L’effondrement des coûts du transport qui s’ensuivit, accompagné par la baisse drastique des impôts indirects pesant sur les vins, était particulièrement favorable aux « vins communs » produits à La Rochepot.

Dans le même temps, marchands de vins et négociants prenaient de l’importance, y compris à Nolay ou La Rochepot32, développant une activité propre mais aussi se faisant les intermédiaires entre producteurs locaux et maisons de commerce beaunoises33.

L’essor viticole se fit dans un cadre d’exploitation constant. Contrairement à ce qui se passait dans la Côte, le système du métayage à mi-fruit ne fut pas remis en cause au profit du travail « à l’argent ». Il faut ajouter que, comme nous pourrons le constater à travers l’étude des structures de propriété, la viticulture resta très majoritairement l’affaire des petits propriétaires et même des propriétaires parcellaires, qui en 1840 possédaient 70 % de la surface plantée en vignes, alors que la grande propriété n’en contrôlait que 13 %. Par conséquent, la prospérité apportée par cette activité bénéficia à l’ensemble du village, comme l’illustre le témoignage précieux de l’Abbé Bissey, curé du village de 1852 à 1888. Cet homme a laissé des « Notices historiques sur La Roche Pot » qui nous apportent de précieuses informations sur les conditions de vie et les mentalités de ses paroissiens, et aussi sur les conditions de la viticulture locale à cette époque :

« 1868 : Depuis quelques années, la culture de la vigne tend singulièrement à se propager à La Rochepot. Pendant l’hiver, nos coteaux sont, de tous les côtés, sillonnés par des fosses destinées à de nouvelles plantations. On ne laissera guère à la charrue que les champs trop haut placés et conséquemment trop froids pour la vigne. La récolte en vin, si bonne depuis une série d’années, a donné à nos populations ouvrières des espérances qui déjà se réalisent. La localité prend de l’aisance. […] La Rochepot va perdre enfin sa réputation de pauvreté, devenue presque proverbiale. » (Abbé Bissey 1862-1888)

Si l’auteur n’est pas avare de considérations qualitatives sur les aléas météorologiques, les conditions des vendanges ou la qualité des vins, les informations quantitatives sont plus rares. Cependant nous trouvons une série chronologique de prix moyens pour la période 1867-1888. La moyenne des prix pour les années 1867-1880, avant la crise du phylloxéra, peut être évaluée à 50 F la pièce34, avec une légère tendance à la hausse sur la durée. Ceux-ci variaient bien entendu en fonction de la quantité récoltée ou la qualité du produit, mais ils pouvaient bénéficier d’une hausse importante lorsque la récolte de la Côte était déficitaire que les négociants compensaient alors par des achats dans l’Arrière-Côte. Ce fut particulièrement le cas au début de la crise phylloxérique.

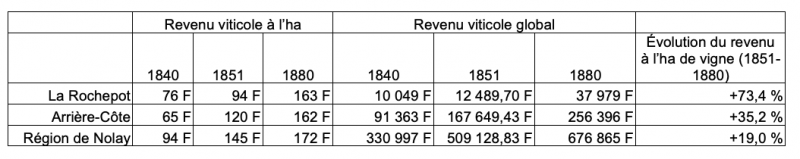

Figure 6. Les revenus viticoles à La Rochepot comparés à ceux de l’Arrière-Côte et de Nolay 1840-1880

Construites à partir du cadastre de 1840 et des nouvelles évaluations de 1851 et 1880, les statistiques (Figure 6) mettent en valeur l’accroissement considérable du revenu viticole à La Rochepot, même s’il faut prendre en compte le fait que les revenus établis pour le cadastre ont été, de l’avis des historiens, sérieusement sous-estimés35. En 1880, le revenu à l’hectare, évalué à 163 F pour La Rochepot, n’était pas très inférieur à celui de la Côte (187 F) … Il faut naturellement prendre en compte le rendement très supérieur du gamay, le coût du foncier… Sur la période 1851-1880, la hausse du revenu atteignait plus de 73 % à La Rochepot pour 35 % pour l’ensemble de l’Arrière-Côte, et seulement 11,5 % dans la Côte.

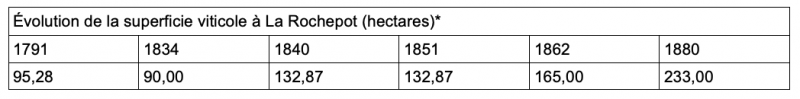

Les structures foncières à l’époque du cadastre napoléonien

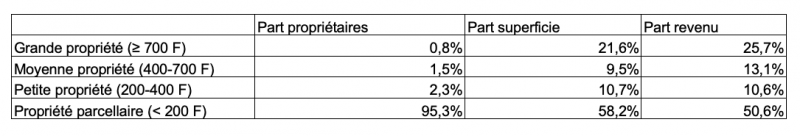

Le cadastre dit « napoléonien » fut dressé pour La Rochepot en 1840, environ deux générations après la Révolution, et après une période où il ne s’était pas passé d’événement majeur sur les plans économique et social. On peut considérer l’état des structures foncières plutôt comme le résultat à long terme des bouleversements révolutionnaires. Notons d’abord les premiers effets de l’émiettement successoral sur deux générations, ce qui aboutit à une certaine inflation des cotes cadastrales, qui passent de 229 cotes en 1791 à 474 en 1840. Pour la période du xixe siècle nous avons réévalué la typologie des propriétés utilisée par Robert Laurent, insuffisamment discriminante à nos yeux, en nous inspirant des travaux de Pierre Lévêque (Lévêque 1983). Le tableau (Figure 7) est donc construit sur les bases suivantes : la grande propriété, au-dessus de 700 F de revenu fiscal, permettait de vivre sans travailler et donnait accès au suffrage censitaire sous la Monarchie de Juillet36 ; entre 200 F et 400 F, on est en présence d’une petite propriété, typiquement une propriété viticole de 40 à 50 ouvrées exploitable avec la seule main‑d’œuvre familiale. En dessous de 200 F, le « propriétaire parcellaire » n’accédait pas à l’indépendance économique et devait partiellement travailler pour autrui.

Figure 7. La distribution des types de propriétés au xixe s.

Cette typologie met en évidence, par rapport à la situation constatée en 1792, le fort déclin de la grande propriété, mais aussi le gonflement de la propriété parcellaire. La forte polarisation est commune à l’ensemble de l’Arrière-Côte, de même que la faiblesse de la petite propriété indépendante : une dizaine de cotes représentant 2,3 % de l’effectif des propriétaires et 10-11 % de la superficie et du revenu.

En 1840, La Rochepot comptait quatre grands propriétaires (dont deux domiciliés), héritiers des transformations foncières de la période précédente. Le principal d’entre eux, le marquis Doria, était le seul noble, héritier par sa femme des biens non saisis d’Edme Genot. Les autres étaient les descendants de ces « marchands » et fermiers de 1789 dont nous avons vu qu’ils avaient profité à plein de la vente (ou revente) de biens nationaux et du mouvement de mutations pendant la période de la Révolution et de l’Empire. Edme-Marie Battaut, héritier d’un des principaux acquéreurs de biens nationaux, fut l’inamovible maire de la commune de 1816 à 1848. La moyenne propriété était davantage entre les mains d’authentiques exploitants, comme le montre le cas des deux frères Cottin. Héritiers de l’ancien fermier d’Edme Genot, ils exploitaient à Flagny une propriété de 44 ha de terres, prés et bois à l’aide de vingt domestiques. La petite propriété indépendante comprenait seulement 11 cotes dont la superficie non-bâtie variait de 2,91 ha à 24,75 ha pour un revenu compris entre 200 et 330 F. Mais si on descend au seuil de 100 F, on ajoute 26 cotes supplémentaires.

La propriété viticole

À la veille du grand essor de la viticulture à La Rochepot, celle-ci gardait encore sa physionomie pré-révolutionnaire. Elle restait largement une culture de complément pour des paysans installés sur des terres pauvres et exiguës, comme le montre sa structure de propriété. 70 % de la superficie plantée en vignes étaient entre les mains de propriétaires parcellaires, contre 13 % seulement pour les grands propriétaires (contrôlant par ailleurs 21 % du sol). En dépouillant les cotes des moyens et petits propriétaires, on observe que la vigne était toujours présente, apportant une part significative du revenu mais le plus souvent minoritaire37. La main-mise de la petite et moyenne propriété sur l’activité viticole semble s’être consolidée au fur et à mesure que l’activité viticole devenait le fondement de la nouvelle prospérité du village. En témoigne la dispersion de la dernière grande propriété d’origine nobiliaire, celle du marquis Doria, en 1876 (Abbé Bissey 1852-1888). Rachetée par un spéculateur beaunois, elle fut débitée en lots achetés par des habitants du village, qui en plantèrent une bonne partie en vignes. À l’origine constituée de 96 ha de terres labourables et 20 ha de prés, elle n’offrait manifestement plus une rentabilité suffisante dans une période de baisse tendancielle des prix agricoles.

Le temps des crises (1878-1914)

La Rochepot face à la crise phylloxérique

Le phylloxéra fut découvert officiellement en 1878 en Côte-d’Or, après avoir touché le sud de la France en 1863. En 1879, l’Abbé Bissey écrivait : « Nous avons été jusqu’alors préservés du phylloxéra, mais il est à nos portes ». Il semble que La Rochepot ait bénéficié de quelques années de grâce puisque l’auteur mentionne pour la première fois des taches phylloxériques en 1882. Dès lors, l’insecte envahissait peu à peu le vignoble de la commune, accompagné d’autres fléaux comme le mildiou. Grâce à son témoignage, nous pouvons suivre année après année les progrès de l’invasion, s’étendant sur une décennie, avec des phases de rémission et un certain retard sur la Côte. Le phylloxéra restait « encore à nos portes » en 1882, puis la menace se précisait dans la partie du finage proche de Saint-Aubin, déjà complètement envahi. Mais en 1885, la récolte était abondante et les prix élevés38 du fait des ravages du phylloxéra dans la Côte : « Cette récolte a mis nos gens un peu à flot, en réparant les faillites des années précédentes. Mais […] le phylloxéra fait de rapides progrès. […] [Il] gagne nos climats de Rongey, de la Justice et des Chazeaux. Sur le reste du finage, il y a des taches nombreuses et d’une certaine importance, notamment derrière Flagny, dans la direction des Bois derniers ».

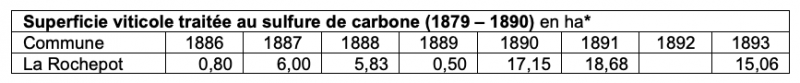

Instruites par l’expérience des départements du Sud, les autorités administratives s’efforcèrent de promouvoir l’usage des traitements anti-phylloxériques, en premier lieu du sulfure de carbone. Mais elles se heurtèrent à la mauvaise volonté des vignerons qui longtemps refusèrent de reconnaître la gravité du mal39.

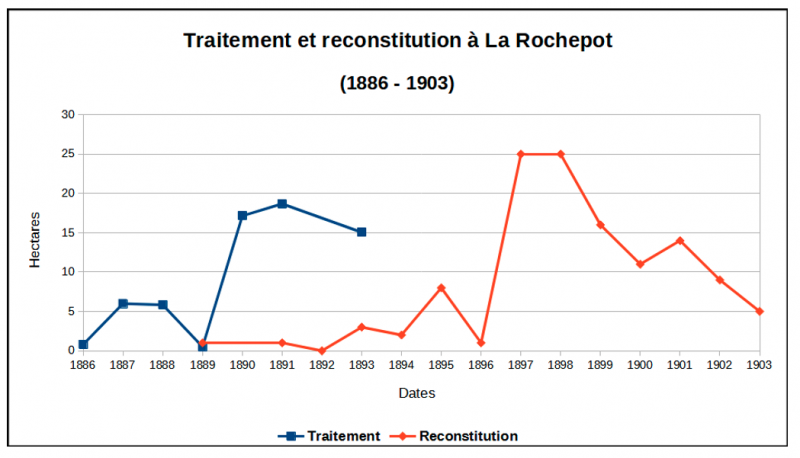

L’abbé Bissey ne croyait pas à l’efficacité des traitements anti-phylloxériques : « […] dans l’ensemble, soit insuffisance des procédés, soit insouciance ou négligence de ceux qui les ont employés, les résultats n’ont pas encouragé nos vignerons ». Ce point de vue était largement répandu dans l’Arrière-Côte où on reculait surtout devant le coût du traitement au sulfure de carbone, comme le montre la statistique ci-dessous :

Figure 8. Évolution des surfaces traitées au sulfure de carbone dans la lutte contre le phylloxéra

* ADCO : M 13 IX G 28 & 29 (1883–1887), M 13 IX G 30 & 31 (1889–1890), M IX G 32 à 34 (1893),13 M IX G 35 à 37 (1894–1895), 13 M IX 38 à 43 (1895–1897), M 13 IX G 45-46 (1883-1892), M 13 IX G 2 (1879-1904).

Alors qu’une soixantaine d’hectares avaient déjà été détruits en 1888 (Figure 8), ce n’est qu’à la charnière des années 1890-1893 que le traitement prit une certaine ampleur40. Mais cet effort était tardif et inadapté aux conditions économiques de la viticulture d’Arrière-Côte41. En réalité, l’heure n’était plus à la préservation des vignes anciennes, rentables seulement dans les meilleurs climats de la Côte, mais à la reconstitution au moyen de plants américains greffés, comme cela était déjà largement expérimenté dans les départements du Sud. Sur ce plan, la Côte-d’Or, du fait de l’hostilité de l’élite viticole, était très en retard puisque l’importation de plants étrangers à la Bourgogne fut prohibée jusqu’en 1887.

Figure 9. Évolution des surfaces traitées au sulfure de carbone en regard des surfaces reconstituées en vignes greffées

Crédits : Jean-Marc Bonnefoy.

Le graphique (Figure 9) montre que la reconstitution fut un processus relativement tardif à La Rochepot. En 1892, la superficie viticole avait atteint son point le plus bas, la moitié environ de son maximum de 1880 (115 ha contre 233), mais la reconstitution n’en était qu’à ses débuts. Elle imposait en effet un bouleversement des techniques, auxquelles les vignerons n’étaient pas préparés. Le greffage, par exemple, était inconnu dans la région ; d’autre part, à la différence des plants traditionnels, les plants américains étaient spécifiques aux différents types de sols, et les plus répandus au début n’étaient pas adaptés aux sols calcaires, nombreux à La Rochepot42. Surtout, le coût financier de la reconstitution était considérable ; Robert Laurent l’évalue à environ 100 F par ouvrée au minimum, à condition que le propriétaire fasse lui-même tous les travaux, y compris la production des greffes, soit environ 2 300 F/ha (Laurent 1958)43. Dans ces conditions l’aide publique était dérisoire, au mieux 10 % du coût. Et ce, alors que trois années s’écoulaient ensuite avant la première récolte.

De nombreux vignerons se sont mis au service des gros propriétaires de la Côte, le temps de constituer le capital nécessaire, ce qui explique en partie le retard pris par l’Arrière-Côte.

Figure 10. Évolution des surfaces du vignoble (1880-1914)

Crédits : Jean-Marc Bonnefoy.

En 1902, le vignoble de La Rochepot avait retrouvé son étendue pré-phylloxérique et le dépassait même légèrement quelques années après, avant de connaître un nouveau déclin dans l’immédiat avant-guerre (Figure 10). Il présentait un visage radicalement nouveau, avec l’alignement des ceps palissés sur fil de fer, la multiplication des traitements exigés par les nouvelles maladies cryptogamiques, mildiou ou oïdium… Les viticulteurs changeaient de monde, à la veille de subir de nouvelles épreuves.

De la crise économique à la crise démographique

La crise finale du vignoble commun

Le vignoble issu de la reconstitution post-phylloxérique était un vignoble jeune dont le rendement, naturellement supérieur au vignoble pré-phylloxérique, était favorisé par les nouvelles méthodes de culture (comme le recours aux engrais). Cette tendance fut accentuée par une série de récoltes pléthoriques survenues dans les premières années du nouveau siècle44. Or, les conditions économiques s’étaient profondément transformées. D’une part les négociants avaient appris à se passer des vins bourguignons pendant la crise du phylloxéra au moyen de différents artifices : recours aux vins factices, approvisionnement dans le Midi sorti plus tôt de la crise, ou importations de vins d’Algérie (Jacquet 2009). Enfin, depuis les années 1870, le réseau de chemin de fer s’était considérablement développé, et avec lui les conditions de transport des vins. Un véritable marché national s’était constitué, dans lequel les vins communs de Bourgogne ne trouvaient plus leur place.

Dans ce contexte de grande fragilité, une série exceptionnelle d’accidents climatiques et de maladies cryptogamiques apporta le coup de grâce entre 1909 et 1912. L’année 1910 est restée célèbre comme la seule année où la Côte-d’Or a produit une récolte nulle45, du fait d’une attaque généralisée de mildiou en juin puis juillet 1910. L’année suivante, très sèche, avec des ceps affaiblis, donna une récolte très faible, et 1913 vit le retour du mildiou.

La catastrophe économique généra immédiatement une redoutable crise sociale dans les communes viticoles, à laquelle les institutions de l’État tentèrent de faire face, tant bien que mal, sous forme de subventions exceptionnelles votées par les députés et le Conseil général. Nous en avons retrouvé la trace pour la commune de La Rochepot : environ 7 500 F furent accordés à la commune en 1910 et 1912, qui permirent de financer des travaux d’intérêt général (aménagement de chemins, déplacement du cimetière) et, pour une faible somme, des secours directs aux « nécessiteux et veuves ». En même temps l’État facilitait l’achat à bas prix de produits de traitement. Mais tout cela était bien insuffisant pour enrayer la crise démographique qui frappait en conséquence la région.

La crise démographique

Au long du xixe siècle, La Rochepot s’était caractérisée par le même comportement démographique que la région de Nolay et le département de la Côte-d’Or dans son ensemble, se plaçant à la pointe du malthusianisme46. Si, dans la première moitié du siècle, la surpopulation rurale a entraîné un solde migratoire constamment négatif, celui-ci s’est inversé dans les années 1860 pour répondre aux besoins d’une viticulture en pleine expansion. C’est ce qui explique que le maximum de population ait été atteint à La Rochepot à une date tardive, en 1881.

La crise phylloxérique et ses prolongements ont renversé un équilibre déjà fragile en précipitant le déclin démographique. Au recensement de 1911, 501 habitants étaient comptabilisés, ce qui marquait une baisse de 21 % en l’espace de 30 ans. Dans les dix années précédant la guerre, déficits naturel et migratoire cumulés se traduisaient par une baisse annuelle de la population de 1,25 %.

Nous trouvons la cause essentielle du déclin démographique en observant de près l’évolution de la population active. En 1876, 111 travailleurs (vignerons-propriétaires, métayers ou journaliers) se consacraient à la viticulture, en 1911 ils n’étaient plus que 88, ce qui représente une baisse de 21 %. Le « congrès sur la dépopulation rurale en Côte-d’Or », organisé à Dijon en 1911, avançait des éléments d’explication pour l’Arrière-Côte : « Dans le vignoble les métayers désertent de jour en jour la région car la mévente des vins et les intempéries climatiques ont empêché ces dernières années la vie familiale47 ». Cela s’est traduit par un fort exode rural vers les centres industriels de Saône-et-Loire, qu’il s’agisse du bassin minier de Montceau-les-Mines, du centre métallurgique du Creusot ou de Chalon-sur-Saône dont l’industrie était en plein essor. Tous ces pôles étaient aisément reliés à la région par chemin de fer.

La déprise agricole

Tandis que l’activité viticole semblait une impasse pour La Rochepot à la veille de la guerre, le retour à la polyculture traditionnelle ne pouvait être une alternative sur ces terres pauvres, et la conversion vers l’élevage n’en sera une que longtemps après, avec la hausse générale du niveau de vie après 1945. Dans l’immédiat, beaucoup d’habitants étaient contraints de quitter une terre qui ne leur permettait plus de vivre, ce que montrent bien les chiffres de la matrice cadastrale rénovée en 1914.

Dans l’ensemble, la chute de revenu agricole est spectaculaire, effaçant presque la croissance des vingt-cinq « belles années » de 1855 à 1880. Le revenu viticole s’effondre encore davantage puisque la baisse du revenu à l’hectare atteint 50 % (de 233 F à 110 F) ! Cela ne pouvait être sans conséquences sur l’occupation du sol comme sur les structures de propriété.

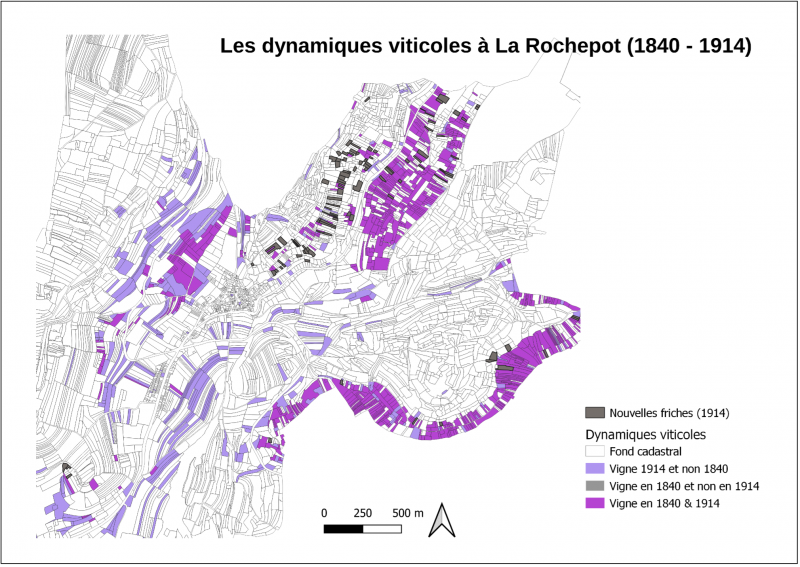

En 1914, la répartition du territoire non bâti témoigne à la fois de la croissance viticole intervenue dans la seconde moitié du xixe siècle, mais aussi du déclin séculaire de la polyculture traditionnelle à base céréalière (de 51 % à 31 % de la superficie). La croissance des friches (de 25 % à 35 %) illustre la déprise agricole due au déclin démographique. Si l’orientation viticole est interrompue par la crise du vignoble commun, la conversion herbagère n’est pas encore d’actualité, la part des prés restant modeste (de 5 % à 8 %).

La carte (Figure 11) illustre les permanences et les aléas de la couverture viticole à La Rochepot. Les principaux espaces viticoles restent ceux qui existaient déjà à la fin du xviiie siècle : au sud-est, la frange dans le prolongement du finage de Saint-Aubin et le coteau oriental du vallon, au sud-ouest le hameau de la Loucharde (hors carte). Entre 1840 et 1880, l’expansion viticole a touché particulièrement la partie occidentale du finage, dans le prolongement méridional de Baubigny. Le déclin viticole commence à se faire sentir, mais reste localisé à la partie occidentale du vallon (climat En Chatelot).

Figure 11. Carte de l’évolution des surfaces en vignes (1840-1914)

Crédits : Jean-Marc Bonnefoy.

La comparaison entre les deux matrices montre également de sérieux changements dans la structure de propriété. Entre 1840 et 1914 le nombre de cotes a augmenté d’environ un tiers mais, contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, la part de la propriété parcellaire a diminué au profit des autres types de propriétés : le nombre de grands propriétaires est passé de quatre à neuf, celui des moyens de quatre à onze. En 1914, ces deux catégories contrôlaient 35 % de la superficie et 47 % du revenu cadastral (respectivement 30 et 35 % en 1840). La petite propriété indépendante s’y est également renforcée, passant de 11 à 29 cotes (11 % de la superficie et 11,5 % du revenu en 1840, 17 et 16 % en 1914).

Entre l’irruption du phylloxéra et l’entrée en guerre, l’économie viticole du village a vu s’évanouir les acquis de vingt-cinq années de croissance. Une longue période de déclin s’annonce, qui se poursuivra jusqu’en 1945. Les pertes de la Première Guerre mondiale, que l’on a pu évaluer à environ 20 % de l’ensemble des mobilisés, ont naturellement aggravé le déficit démographique déjà alarmant. La crise de surproduction viticole, dès le retour de la paix, explique la poursuite de la dépression viticole dans l’entre-deux-guerres, d’autant que l’Arrière-Côte, majoritairement plantée en gamays est écartée de l’aire d’Appellation d’Origine « Bourgogne » par le jugement de Dijon de 1930 qui réserve cette appellation aux pinots en Côte-d’Or. En 1950 le vignoble de La Rochepot n’atteignait plus qu’une superficie de 47 hectares, et l’Arrière-Côte avait perdu 62 % de sa population depuis la crise du phylloxéra ! Ce n’est que progressivement, au cours des décennies suivantes avec les replantations en pinots, que la région allait retrouver les voies de la croissance avec l’AOC Bourgogne Hautes-Côtes obtenue en 1961.

Conclusion

L’histoire viticole de La Rochepot nous est apparue exemplaire de celle de l’ensemble de l’Arrière-Côte pendant les 150 années allant du milieu du xviiie au seuil de la Première Guerre mondiale. C’est celle d’une réserve foncière qui, à travers les contraintes économiques de l’époque, trouve une voie d’accès au développement économique et à une certaine modernité.

Dans un premier temps, le contexte économique plus favorable (contraintes de subsistance allégées) offre à une catégorie sociale modeste (couche supérieure de la paysannerie) un créneau porteur pour un enrichissement relatif en marge des archaïsmes de la société d’ordres. Il s’agit de la culture de la vigne pour une production de vin ordinaire à diffusion locale et micro-régionale (Morvan, Nord Côte-d’Or comme écrit plus haut), avec un investissement limité en capital, sur des parcelles de terre pauvre, par un travail purement manuel.

Dans une deuxième phase, par-delà les bouleversements politiques, l’essor économique général lié à l’industrialisation et à l’urbanisation du pays, à peu près à l’abri des accidents conjoncturels, sont autant de facteurs favorables au développement économique et social de la région. Durant les vingt-cinq « belles années » (du milieu du xixe à l’invasion phylloxérique), l’économie viticole, devenue dominante sans qu’on puisse parler de monoculture, permet aux habitants du village de connaître une prospérité jusque-là inconnue. Parmi de nombreux indices de cette prospérité, le fait que le village voit sa population augmenter jusqu’en 1881, à la différence de la plupart des espaces ruraux du pays, en est une claire illustration.

Mais l’invasion phylloxérique, officialisée en 1878 pour la Côte-d’Or, qui atteint La Rochepot en 1882, sape les fondements de la prospérité économique. Après une reconstitution plus tardive que dans la Côte, en raison de la plus grande fragilité économique des acteurs, surproduction puis accidents climatiques et cryptogamiques précipitent la ruine de l’économie locale. La voie d’accès originale au développement parcourue par la région est devenue une impasse. L’effondrement démographique qui en résulte repoussera la renaissance des Arrières-Côtes (devenues « Hautes-Côtes ») bien après la Seconde Guerre mondiale.