Dans la ville, mémoire et avenir, passé et futur sont indissociables… Dans la ville, comme dans la vie, le temps s’ouvre sous nos pas et s’étire en un présent qui mord, derrière et devant nous, sur l’avant et sur l’après.

Alban Bensa (1997).

L’anachronisme - si l’on se fît au nombre de publications, colloques et rapports – paraît concerner certaines disciplines, certains domaines, plus que d’autres. L’historiographie, l’épistémologie, la philosophie dominent largement et débattent sans fin de ses vertus et de ses dangers. À l’inverse, son usage est peu présent dans la discipline architecturale alors que ce terme est devenu un sujet d’intérêt renouvelé en histoire de l’art et en esthétique sous l’impulsion des travaux de Georges Didi-Huberman et des approches contemporaines de l’image et des objets visuels. Déplacer anachronisme et anachronie hors de leurs régions de prédilection, en questionner leur pertinence sur des terrains moins habituels nous paraît pertinent pour mieux en comprendre leur intérêt, leur spécificité et leur efficacité.

Anachronisme et anachronie ne constituent pas des termes centraux dans les écrits architecturaux (théories, critiques, écrits d’architectes…). Et pourtant, l’architecture est traversée par la question, le temps et l’espace étant au cœur de ses préoccupations. Une architecture est par exemple qualifiée de « contemporaine », mais cette contemporanéité se contentent ici de désigner une architecture récente, construite « maintenant ». Est-ce que cela signifie pour autant que cette architecture est dans son temps ou encore que l’architecture est « marqueur de temps » ? Une architecture peut-elle être qualifiée d’anachronique, une architecture décalée, logée dans un temps qui ne paraîtrait pas le sien ? Enfin, comment penser l’anachronisme à travers une discipline habituée à manier emprunts, imitation, modèles, types, styles, courants et époques de manière parfois simultanée ? Le concept d’anachronisme interroge donc à la fois le travail, la production et la critique architecturale mais aussi sa réception, l’architecture constituant avant tout une expérience pour tous.

1. Le succès avéré des styles « néo » architecturaux dans le Grand Paris

Nous parlons peu d’architecture dans notre société. Pourtant, comme le souligne Bruno Zevi (1959 : 9), « si chacun est libre de tourner le bouton de la radio, de déserter les salles de concert, de cinéma ou de théâtre, comme de ne pas lire un livre, personne ne peut fermer les yeux devant les édifices qui constituent le décor de notre vie ». L’architecture matérialise de plus « un rapport au monde et reflète les conditions d’existence des populations, les relations de pouvoir et la vie collective dans une société » Guy Tapie (2018 : 14).

Si nous parlons peu d’architecture, nous abordons encore moins la question de l’architecture résidentielle qui, pourtant, façonne une grande partie de nos villes aujourd’hui. Les publications professionnelles pour la plupart concernent monuments et équipements alors même que « s’il est (bien) une œuvre qui donne l’état d’une civilisation, c’est à coup sûr l’habitation » (Viollet-le-Duc, 1875). La promotion immobilière et le city branding ont donné lieu à de nombreux travaux mais ses artefacts - l’architecture de promoteur - intéressent encore peu aujourd’hui en tant qu’objet de recherche dans le champ de l’architecture1.

Il existe pourtant une architecture qui rencontre un grand succès en Ile-de-France mais qui, paradoxalement, provoque peu de débats dans le champ architectural. Elle ne se “montre” pas dans les écoles, ni dans les revues d’architecture. Les rares critiques la qualifient le plus souvent de « commerciale » ou de « kitsch », voire de non-architecture. Elle est difficile à qualifier car elle ne relève pas d’un style unifié et se caractérise par une addition d’emprunts à l’histoire de l’architecture. Elle produit des quartiers qui, pour des non spécialistes, pourraient relever d’époques différentes et donner l’impression d’une épaisseur historique en contradiction avec leur construction très récente. Elle s’inspire d’éléments (détails et ornements, gabarits, alignement, colorama etc.) sans passer par l’utilisation des matériaux et techniques traditionnels, et abrite derrière ses façades des plans de logements et des modes de distribution correspondant aux normes de la promotion privée actuelle. Le mot qui réunit ces différents styles est celui de « néo » : néo-haussmannien, néo-régionaliste, néo-art déco, ou encore « néo-traditionnelle ». Jean-Louis Cohen (2004) les rassemble sous le terme de « populisme », terme qui, pour lui :

ne dénote pas la démagogie politique ou la diffusion massive de programmes d’assistance, mais plutôt le décentrage par rapport aux figures savantes. (…) (cette) posture consiste en une récupération savante de formes vernaculaires souvent exclues du corpus de l’architecture académique. Il s'agit (…) de produire l'impression que les éléments architecturaux inventés sont ancrés dans ce contexte. (…) Il procède d’une recherche de communication directe avec les destinataires de l’architecture, auxquels sont proposés des dispositifs et des formes familiers.

D’autres auteurs n’hésitent pas à condamner cette architecture en la résumant en une instrumentalisation politique des formes architecturales et urbaines prenant la forme d’un populisme libéral (Federico Ferrari 2015) ou/et une instrumentalisation commerciale qui, par l’usage de figures réplicables, permet de se démarquer et vendre la ville (Lupo et Badiani, 2019).

Si elle est loin de séduire les historiens et la critique architecturale en France, cette architecture a convaincu un nombre important d’élus franciliens, en lui accordant une place sur des territoires anciennement industriels, des friches, ou encore suite à des démolitions de logements sociaux construits entre les années 1930 et les années 1970. Elle peut remplacer ou constituer des quartiers entiers ou essaimer au gré des opportunités foncières à l’échelle de la parcelle ou de l’îlot2. Ces élus tiennent de véritables discours sur leurs choix architecturaux, et soutiennent cette architecture - et ses architectes - car elle serait en adéquation avec une certaine vision de la ville et de l’image qu’ils veulent en donner. Elle s'inscrit dans une volonté affirmée de se démarquer/de rompre avec les représentations et stéréotypes de la banlieue et de la ville-dortoir périphérique, en (re)construisant une identité urbaine, associant récits et productions de paysages urbains. Depuis une dizaine d’années, elle a largement dépassé les limites de ses deux territoires-laboratoires qu’ont été Val d’Europe et le Plessis-Robinson, et s’est même invitée dans la campagne électorale des régionales en 2015, 70 maires s’étant rassemblés autour de la candidature de Valérie Pécresse dans un « club des maires-reconstructeurs »3. Enfin, elle aurait le grand mérite de plaire aux administrés et d’attirer de nouvelles populations plus aisées, en convoquant des références culturelles connues et acceptées.

Ces villes confient à des sociétés privées des quartiers résidentiels entiers de plusieurs centaines de logements accompagnés de commerces, bureaux - programmation, construction, aménagement - qui se vendent très bien, relevant principalement il y a quelques années de la promotion privée. Mais aujourd’hui, de plus en plus de logements sociaux sont construits par ces promoteurs privés pour être vendus par la suite aux bailleurs sociaux, la coupure entre maîtrise d’ouvrage publique et maîtrise d’ouvrage privée dans le cadre de l’architecture résidentielle ayant tendance à s’estomper (Debarre 2015 : 87-88). Ces styles « néo » gagnent même le domaine de la réhabilitation du logement social : des barres des années 1960 se parent de tous les attributs classiques : frontons, chapiteaux, colonnes, loggia, créant un nouveau décor dans la ville. Le but n’est pas la préservation des bâtiments mais leur changement d’apparence. Enfin, cette esthétisation de la ville ne serait pas complète si elle ne concernait que les façades d’immeubles : ces références néo concernent aussi les commerces, les équipements – écoles, maisons de la culture, hôtels etc. – le mobilier urbain (panneaux, bancs, poteaux, luminaire, etc.) et tout ce qui constitue un nouveau paysage, parcs et espaces verts compris.

Dans ces nouveaux quartiers, les registres temporels paraissent hétéroclites et produisent ce qui pourrait s’apparenter à un « temps impur » pour reprendre le terme de Georges Didi-Huberman (2000 : 17) quand « des notions historiques aussi fondamentales que celles de style ou d’époque s’avèrent tout à coup d’une dangereuse plasticité ». Une promenade dans ces quartiers représente une véritable expérience temporelle tant ils mêlent les références au passé et au présent, produisant un état de décalage, voire de discordance entre plusieurs époques s’inscrivant dans une même temporalité.

Notre propos n’est pas de porter un jugement sur cette architecture - dont nous pouvons reconnaître par ailleurs des qualités urbaines - ni de prendre part aux débats esthétiques, mais plutôt de nous interroger sur la production des valeurs induites, les processus de leur lisibilité sociale et de leur réception, et les conditions de leur efficacité (Heinich, 1998). L’objet est de décrypter les raisons du succès de cette architecture “ordinaire” - qui ne se présente pas comme telle - auprès des élus et, paradoxalement, le silence et la marginalisation dans les débats architecturaux. Il s’agit donc de s’intéresser moins aux artefacts qu’aux conséquences et jugements portés sur ces artefacts, de questionner une controverse peu explicitée voire en partie silencieuse, et considérer ses réactions - ou ce silence - comme indicateurs des systèmes de valeurs qui s’affrontent dans le monde architectural et entre monde “savant” et “non savant”. Est-ce le caractère ordinaire et indifférencié de cette production qui n’a guère invité à l’intérêt scientifique ? Pourtant l’abondance de cette production, la multiplication des quartiers “néo” qui, de quelques cas isolés, sont en train de se banaliser, soulèvent un certain nombre de questions, cette production, un temps exceptionnel et pensée comme élément distinctif dans une compétition toujours plus accrue entre les villes, étant en passe de devenir un standard parmi d’autres.

Une ville pionnière est particulièrement active dans la promotion de cette architecture : le Plessis-Robinson située dans le département des Hauts-de-Seine4. Depuis maintenant près de trente ans, son ancien maire, devenu sénateur, a promu pour ses opérations urbaines l’image d’une ville d’apparence « ancienne », d’immeubles pittoresques bordant des voies pavées, d’une rivière traversant le centre-ville, etc. au détriment de l’ancienne cité-jardins5– recréant ainsi une continuité discursive entre l’histoire du village rural mythifié du début du XXe siècle et son développement contemporain. Dans ce projet, la question du style joue un rôle important. Les compositions, les collages éclectiques de revivals (du néo-haussmannien au néo-médiéval en passant par le néo-Renaissance) singularisent les façades d’immeubles. Enfin, cette ville a acquis, qu’on le veuille ou non, le statut de « modèle », visité, récompensé et largement diffusé par d’autres canaux que ceux du monde architectural.

Cette architecture néo-traditionnelle interroge les liens entre un moment et une architecture, ainsi que les valeurs et le rapport au temps qu’ils induisent. Ces mélanges, pastiches, éclectisme brouillent les frontières temporelles et créent des liens de reconnaissance entre passé et présent d’autant plus importants que l’architecture constitue une scène pour le théâtre de la vie quotidienne. Elle est considérée ici comme un exercice de narration6, une manière de raconter une histoire, voire une trame pour relayer des mythes. Un terme a même été inventé : celui de “mythogénèse”, désignant l’idée de donner du sens à un lieu en imaginant une histoire qui aurait pu exister, un récit imaginaire d’architecture et de ville gommant toute notion de vrai et de faux (Dupuis, 2021).

Quels sont les arguments avancés pour défendre cette architecture ? De quelles valeurs et de quelles significations est-elle porteuse ? En quoi pourrait-elle être une expression de l’esprit du temps, une sensibilité, un reflet des idées du moment ? Plus largement, comment penser ces dissociations temporelles aujourd’hui dans la lecture de la ville et ses possibles significations ? Que révèle l’expression d’une époque qui procède par effacement - la démolition - mais aussi par collage, qui transpose indistinctement les portes de rempart de la Brie, des fragments de palais Renaissance ou les chiens-assis des immeubles haussmanniens dans d’autres contextes et dans d’autres matériaux ?

2. Anachronisme et architecture ou comment l’architecture peut s’inscrire dans son temps ou transcender le temps…

Comment aborder les concepts d'anachronisme et d'anachronie en architecture ?

Si nous prenons comme point de départ, les définitions d’un dictionnaire, l’anachronisme serait d’abord “une erreur qui consiste à ne pas situer un événement à sa date ou dans son époque, une confusion entre des époques différentes ; un caractère de de ce qui est anachronique (défini comme “en retard sur son époque”) ; une habitude, une manière d’agir surannée” (Le Petit Larousse, 2004). Alain Rey élargit encore ces directions en précisant que le mot “s’applique à toute confusion chronologique et à tout décalage dans le temps” (Rey, 2000). Le Trésor de la langue française ajoute à l’idée d’erreur et/ou de faute, la notion d’acte volontaire pouvant se justifier pour des raisons esthétiques ou de tradition. L’anachronisme pourrait donc être une action, une entité et un état : l’action de confondre les dates, une entité en retard par rapport à son temps, un état de décalage. Nous sommes donc en présence d’un terme particulièrement polysémique et labile.

Nous constatons rapidement qu’un édifice ne peut être qualifié d’anachronique, simplement parce qu’il s’avère inadapté à une époque, sorti de son temps7 ou encore en rupture avec son époque, que ce soit d’un point de vue constructif, esthétique, formel ou du point de vue de l’usage car, dans ce cas, un trop grand nombre de constructions entreraient dans cette catégorie. De nombreux bâtiments patrimoniaux se retrouvent sans usage ou inadaptés, obsolètes (Rollot, 2016) ; de nombreuses constructions sont en rupture avec l’époque qui les a vu naître ou ont tenté de devancer leur temps. En architecture, ce qui définit le temps, ne peut donc être ni l’origine, ni la date de fabrication, ni même l’idée de permanent, car l’anachronisme “n’est pas ce qui subsiste ou se maintient, il est ce qui revient de façon déplacée ou décalée dans le temps. (…) plus qu’une permanence, (il) est donc une survivance, un reste paradoxal, déplacé, chronologiquement insolite” (Agacinski, 2000 : 116 et 118).

Ces bâtiments et ces morceaux de ville “néo” ne sont ni caducs, ni obsolètes, ni inadaptés, ni démodés. Au contraire, ils sont adressés au “maintenant” et à nos contemporains. Les choix esthétiques et formels peuvent être considérés comme “inactuels” mais il est indéniable qu’ils rencontrent un présent. Ce sont des figures économiquement viables, utilisées, voire “à la mode” eu égard à leur succès commercial… mais décalées. En résumé, l’anachronisme résiderait dans notre cas d’étude à vouloir “déplacer” des édifices et de perpétuer des formes qui les mettent en dissonance avec le présent. Cela pose donc avant tout la question de la relation au monde qui les entourent, d’un décalage avec leur milieu.

Mais quelques précautions d’usage sont encore à évoquer dans ce rapport très particulier que l’architecture entretient avec le temps, la notion d’emprunt et d’époque.

Une première précaution porte sur les notions d’époque et de style et leurs spécificités d’usage dans le champ de l’art. Les historiens reconnaissent aujourd’hui que la périodisation – et la tentation simplificatrice de « découper l’histoire en tranche » (Le Goff, 2014) - est avant tout commode mais doit être remise en cause quand on entend époque comme l’existence de temps historiques qui fonderaient leur réalité par une unité et une totalité internes. Il faudrait donc « nous méfier d’une conception réaliste des époques, celles-ci apparaissant plutôt comme des entités factices recouvrant des pluralités de temps étagés et de niveaux d’expérience qu’il serait impossible d’homogénéiser dans une unité historique » Silvia Caianiello (2009 : 111). Le champ de l’art et de l’architecture s’en méfient d’autant plus que ces derniers entretiennent des rapports spécifiques avec le temps. Pour Philippe Mengue, « son espace semble pouvoir accorder à la variété des styles, des manières - et donc des époques qui coexistent - une forme de simultanéité ou de contemporanéité qui invalide la chronologie historique ». L’anachronisme serait donc plus la règle que l’exception et l’histoire de l’architecture serait, à l’instar de l’histoire des images, une histoire d’objets “temporellement impurs, complexes, surdéterminés. (…) une histoire d’objets polychroniques, d’objets hétérochroniques ou anachroniques » (Didi-Huberman, 2000 : 22). En effet, les découpages chronologiques s’avèrent parfois peu pertinents. Pierre Pinon rappelle ainsi que :

tel style architectural traverse allègrement et sans grande évolution de longues périodes recouvrant des systèmes politiques opposés. À l'évidence, il n'est pas toujours possible de faire coïncider des architectures avec des entités géographiques ou nationales, avec des moments politiques ou des conceptions sociales historiques » au point même d’en appeler à la nécessité de « s'interroger sur les causes de ces délimitations défaillantes, sur cette longue croyance en des correspondances imaginaires (Pinon, 2005).

Les objets architecturaux disposent donc d’une certaine autonomie par rapport aux contextes et aux temps.

Mais les édifices et morceaux de ville dont nous parlons ont pour particularité de jouer avec les styles et de faire des emprunts à plusieurs époques dans une même rue, voire pour une même façade produisant des constructions stylistiques particulièrement hétérogènes, marquées indéniablement du sceau de l’anachronisme de ce point de vue. Ces bâtiments constituent des fictions architecturales, des “anachronies narratives” (Genette, 1972)8, des formes de discordance s’inscrivant dans plusieurs temporalités, qui se donnent l’apparence du réel. L’objectif pour ces concepteurs est d’en faire des artefacts à la fois étranges et familiers, étranges par ces montages de temps et ces registres temporels hétéroclites, et familiers car ils renvoient à une mémoire urbaine collective et à des images partagées.

A l’inverse, même si on peut considérer que les objets architecturaux disposent d’une certaine autonomie par rapport aux contextes et aux temps, l’architecte, lui, n’est pas un acteur autonome vis-à-vis de la société et de l’histoire : « ce n’est pas l’imagination individuelle des artistes qui oriente le style, c’est l’imagination collective d’une époque ou mieux de certains groupes humains » (Francastel 1977 : 305). L’architecture est le résultat d’un travail de production sociale, ayant une forte dimension économique et politique. C’est d’ailleurs un exercice courant pour les architectes, notamment ceux qui se destinent à l’intervention dans le patrimoine existant, et les historiens, d’identifier les périodes de construction des immeubles à partir de leurs caractéristiques techniques comme l’utilisation des matériaux, les tailles et formes des éléments, les particularités des toitures, etc., ainsi que par l’ornement.

De plus, le choix du style pour l’architecte n’est pas neutre ou pas seulement le simple reflet d’une commande. Maurice Culot (2017 : 44), défenseur historique de cette néo-architecture9, reconnaît et revendique l’importance des formes et des styles, non pas seulement d’un point de vue esthétique mais d’un point de vue sociétal, dans la conception de Val d’Europe à Marne-la-Vallée10 :

L’usage des styles ne se résume pas seulement à des notions esthétiques mais recouvre un idéal, une ambition, voire un projet de société. (…) Aujourd’hui Val d’Europe entend à son tour exprimer à travers l’architecture de ses différents quartiers son appartenance au grand projet sociétal : celui d’une Europe pacifiste, culturelle et humaniste à laquelle rêvait Victor Hugo ». C’est d’ailleurs bien ce que lui reproche ses détracteurs : postuler un lien organique entre formes architecturales et urbaines et projet social, faire du projet architectural un projet normatif, qui illustrerait aussi le repli sur soi et la domination du privé.

Pour les défenseurs de ces styles néo, notamment Léon Krier et Maurice Culot, faire une architecture qui correspond à son époque n’a pas de sens. L’architecture est bien sûr inscrite dans un temps mais elle doit transcender le temps. Ainsi, Léon Krier (1996 : 67) écrit que :

les œuvres architecturales authentiques ne sont pas l’incarnation de l’esprit du temps mais de l’esprit de tous les temps, de l’esprit tout court. (…) Nous avons été élevés avec l’idée que nos œuvres devraient exprimer l’esprit de notre temps, mais les meilleurs œuvres du passé démontrent toujours le contraire : elles transcendent les particularités de leur époque d’origine pour devenir des mythes qui parlent à tous, en traversant toutes les époques. C’est pour cela qu’elles sont éternellement jeunes ». Maurice Culot (2017 : 46, 49, 60) ajoute que le fait de : « se référer à des racines communes est une attitude inhérente à toute civilisation. Les grands moments de l’architecture (…) ont presque toujours été inscrits au sein de récits faisant appel à des mythes individuels ou collectifs (…). Aujourd’hui, (…) le récit qui unit les générations à travers l’architecture reste un facteur de cohésion. C’est lui qui peut créer du lien, voire fédérer des individus autour d’un projet stimulant. » Plus que l’histoire, notamment dans la création de ces nouveaux quartiers, ce sont les « mythes fondateurs », les « récits imaginaires mais plausibles » qui sont convoqués. Pour donner un exemple concret, voici quelques lignes des agences d’architecture lauréates récemment d’une opération de 700 logements en accession dont 350 logements sociaux à Clamart : “nous avons imaginé un récit urbain plausible (…) Nous avons imaginé qu’à la grande époque de Le Nôtre on avait construit ici de grands hôtels particuliers face au parc ; hôtels ayant été remplacé ultérieurement par des immeubles à appartements qui en ont repris des caractéristiques, notamment en toiture, induisant des jardins sur le toit, des rambardes et des pots à feu caractéristiques… La place est bordée de grands immeubles dans l’esprit baroque de l’éclectisme qui associe des styles avec leurs différents détails. L’esthétique architecturale générale du quartier reflète son appartenance à Clamart et sa région. Il s’agit d’une architecture neuve puisant son inspiration dans l’histoire avec un attachement à des références locales (…) et des emprunts à la culture classique universelle traités d’une manière originale et inventive »11 . L’objectif est de créer la trace d’un temps imaginaire, les traces du temps qui passe, mais sans la patine donnée par le temps, sans que ces bâtiments n’aient éprouvé l’épreuve du temps et sans que ce temps ne puisse être rattaché à une époque particulière.

En résumé, les défenseurs de cette architecture soutiennent l’idée de concevoir une architecture intemporelle, voire atemporelle et universelle, une architecture tournée vers son temps mais esthétiquement attachée à des styles anciens. Ces détracteurs dénoncent une architecture nostalgique, tournant le dos au temps présent. Cet attachement à un passé mythifié, un âge d’or urbain et architectural, leur paraît suspect, voire régressif. Cette architecture ne peut même pas a minima s’inscrire dans le champ de la réplique, de la copie ou de l’imitation car elle perpétue bien des formes s’attachant à des modèles anciens mais mélange des styles qui ne se sont jamais rencontrés, des styles et des temps qui se téléscopent, et n’adopte ni les mêmes procédés et moyens de construction, ni les mêmes matériaux, ni les mêmes échelles.

Une seconde précaution porte sur la notion de « néo ». Pierre Bidart (2007 : 35) affirme ainsi même que « la formation et la diffusion des néo-styles architecturaux régionaux constituent l’un des événements majeurs de l’histoire architecturale européenne ». Les « néo styles » ne sont donc pas une nouveauté en architecture…ni d’ailleurs la pratique du pastiche qui rencontre de nombreux détracteurs au XIXe siècle. Victor Hugo dénonçait déjà la ville moderne comme un chaos stylistique, faite de constructions arbitraires, sans rapport entres elles qui exprimeraient le malaise de l’architecture : « dès le XVIe siècle, la maladie de l’architecture est visible ; elle n’exprime déjà plus essentiellement la société ; elle se fait misérablement art classique ; de gauloise, d’européenne, d’indigène, elle devient grecque et romaine, de vraie et de moderne, pseudo-antique » (Losada Goya 1999 : 170). Les mêmes jugements de valeur se sont portés sur une partie de l’architecture des années 1840 aux années 1890 :

Les édifices de cette époque étaient déconsidérés par des jugements esthétiques et moraux qui les stigmatisaient comme manquant totalement d’originalité, le tout sur un vague fond d’interprétation hégélienne, faisant de l’Histoire une trajectoire immanquablement scandée par trois périodes : une première faite d’originalité et d’authenticité représentée par l’art ancien suivie par une période banale et inauthentique elle-même destinée à être sauvée, ensuite, par le modernisme. (…) Dans la condamnation du XIXe siècle, le classicisme est toujours considéré sous un jour positif, tandis que le néo-gothique se divise en une première phase acceptable, avant 1840, et une phase inacceptable ensuite (Stefan 2005).

Une partie de l’architecture du XIXe siècle est donc fustigée pour son amour de l’éclectisme et son adoration pour les styles « néo ». Est-ce à dire que l’on peut trouver des similitudes entre ce XIXe siècle et ces néo-styles du XXIe siècle ? D’après Jean-Pierre Epron (1997), l’éclectisme tant décrié incarnait avant tout une forme de liberté, de modernité et de transgression des règles mais il n’était pas au service d’un projet politique et culturel, contrairement à l’historicisme, qui transposerait certaines valeurs du passé dans la société contemporaine. Pourtant, l’architecture régionaliste par exemple, longtemps ignorée elle aussi du champ architectural, et en vogue au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle, se réfère clairement à la notion d’identité. Un des objectifs était bien de faire émerger une architecture dans le but de revendiquer une identité locale12, et ces éléments d’architecture néo permettaient déjà d’exprimer singularité et distinction sociale.

Enfin, l’intégration de références à l’histoire et plus largement ce retour à l’histoire sont des procédés courants et les théories architecturales à ce sujet sont variées et conflictuelles : les rapports entre conception architecturale et histoire, depuis le milieu des années 1970, ont produit quarante ans de débats portant principalement sur la réévaluation du mouvement moderne et les discours néo-modernistes, post-modernistes etc13.

Dans le champ des Monuments Historiques et de l’intervention sur les édifices anciens, la pratique du pastiche, pourtant critiquée par les chartes internationales comme la Charte de Venise, est courante. On parle alors d’intégration, de continuité, d’harmonie. A cette habitude savante, qui préserve les formes, techniques et savoir-faire anciens, s’oppose une exploitation mercantile « de la nostalgie qui fait surgir des monstres », des quartiers « affligeants » dissimulant leur médiocrité par « l’affirmation de références au passé, de forme approximative » qu’il faut s’efforcer d’interpréter sans les ridiculiser » (Jantzen 2007 : 48). Certains auteurs vont même jusqu’à affirmer qu’aujourd’hui, une grande part de la production architecturale, face aux logiques marketing, aux impératifs commerciaux et à la reconfiguration de la commande transforment l’architecte en simple décorateur et l’architecture en mise en scène transformant de ce fait profondément la nature même du travail architectural, la meilleure preuve étant que « le retour à des formes ou à des typologies passéistes ne (répondent) effectivement plus qu’à des soucis décoratifs sans obéir à aucune nécessité constructive » (Genard et Bergilez 2002). Il existerait donc un pastiche acceptable intellectuellement et un autre contre lequel on devrait s’insurger.

Qu’en est-il des communes qui optent pour une architecture « néo » aujourd’hui, le choix des formes n’étant jamais anodin ? Quels sont les arguments avancés par ses défenseurs ? Comment sa légitimation se construit dans un temps et un espace social spécifique qui lui donne une place, les moyens d’émerger et d’être reçu ? Une ville – le Plessis-Robinson - et son maire œuvrent à son succès depuis maintenant près de trente ans. La commune du Plessis-Robinson est la première à avoir testé cette architecture à grande échelle, son maire de 1989 à 2018, étant un de ses ardents défenseurs. François Spoerry, chef de file de cette « architecture douce » (Spoerry, 1989) fut le premier architecte de la ZAC cœur de ville et des premiers immeubles « néo » au Plessis-Robinson, une des places de la ville porte d’ailleurs son nom14. Xavier Bohl, ancien collaborateur de François Spoerry a pris sa suite et rencontre aujourd’hui un vif succès en Ile-de-France.

4. Le laboratoire architectural du Plessis-Robinson

Au cours de recherches antérieures sur le thème de la démolition des ensembles de logements du XXe siècle, nous nous sommes intéressées aux deux cités-jardins du Plessis-Robinson, et ce dès le début des années 2000. Cette ville a accueilli la plus grande cité-jardins construite par l’Office HBM de la Seine durant l’entre-deux-guerres puis dans l’immédiat après-guerre, et a bénéficié de mesures de protection à travers une inscription au titre des Sites en 1986. Mais peu entretenue et souffrant de certains dysfonctionnements, elle a fait l’objet au milieu des années 1990, d’un projet de démolition-reconstruction soulevant de nombreux débats, tant sur le plan politique que parmi les architectes, ceux-ci reconnaissant une valeur historique et une qualité indéniable à l’urbanisme radical inspiré du modernisme allemand d’Ernst May à Francfort. En dépit des oppositions, l’office départemental des Hauts-de-Seine, propriétaire de la cité-jardins, procède en plusieurs étapes à sa démolition. Cette démolition s’accompagne d’une rhétorique de disqualification de la cité-jardins désignée dans le journal municipal comme une « anomalie historique » en tant que forme urbaine, d’un urbanisme social évoquant la banlieue rouge et le pouvoir communiste, et de l’architecture moderne et des architectes en général en n’épargnant qu’une poignée d’initiés. L’Office lance un grand concours d’architecture intitulé « la cité-jardins de l’an 2000 ». Mais l’inflexion moderniste prise par le projet est remise en question par son maire en 1989, Philippe Pemezec. Une nouvelle cité-jardins est dessinée alors par Xavier Bohl, cité-jardins qui trouve son incarnation dans une forme urbaine et des styles architecturaux « néo ». Elle reprend aussi une partie des attributs traditionnels de la cité-jardin : multiplication du réseau de cheminements piétons, présence de la nature, absence de privatisation des cœurs d'îlots même si la résidentialisation de chaque opération y est marquée ; présence de commerces et d’équipements et création de repères urbains ; référence à la tradition pittoresque de style anglo-normand, une référence abandonnée au moment de la réalisation de la cité haute, dans les années 1930. De nouveaux équipements voient le jour, une école construite par Marc et Nada Breitman et deux équipement construits par Jean-Christophe Paul : un marché dans un style néo-XIXe inspiré par les Halles de Baltard et un Palais des arts digne d’un temple antique et d’une villa palladienne. Enfin, la dernière étape a été d’habiller et redécorer les anciennes barres de la cité-jardins épargnées par la démolition, à l’occasion de leur amélioration thermique en les parant d’éléments puisés dans l’architecture classique : corniches, frontons, entablements, etc. ornent désormais des constructions des années 1950-1960. Les façades bénéficient d’ajouts décoratifs comme des garde-corps en fonte, des colonnes, chapiteaux, encadrements de fenêtres. Des parements rainurés sont ajoutés aux pieds des immeubles, des coloris pastels et blancs rythment les bâtiments, les halls d’entrées sont retravaillés dans le même style. Ces barres, restées dans le champ du logement social, ne se démarquent plus du reste du centre-ville néo-traditionnel. L’argument est de magnifier une architecture ordinaire en la dotant d’éléments architecturaux qui, dans les images mentales, sont réservés et font référence à des édifices prestigieux, uniques, singuliers. Les derniers bâtiments restants sont cachés en cœur d'îlot par de nouveaux fronts bâtis. Le cœur de ville et la nouvelle cité-jardins, mais aussi de nouveaux quartiers du Plessis-Robinson, constituent une exposition à ciel ouvert de ces différents styles « néo » s’exprimant aujourd’hui.

5. Profanes et politiques versus initiés face aux néo-styles ?

Cette architecture résidentielle « néo » est quasiment absente des lieux de débat et d’enseignement de cette discipline. Jacques Lucan (2000 : 186) souligne au début des années 2000 l’existence d’une distorsion entre l’architecture reçue et reconnue dans le champ architectural et l’existence d’une architecture invisible, « des architectures qui nous donnent (…) rendez-vous, mais auxquelles nous posons des lapins, que nous n’allons pas voir, que nous autres architectes, négligeons et ignorons, faisant semblant de ne pas regarder ». Pourtant, il s’étonne de cet « incroyable déferlement néo-classique, néo-haussmannien, néo-villageois, néo-rural, (…) d’autant plus surprenant qu’il passe généralement inaperçu, des médias et de la presse spécialisée, n’offrant ses images qu’aux publicités des annonces immobilières » (Lucan 2000 : 186). Quand elle est évoquée dans le champ architectural, elle est critiquée et marginalisée, dévoilant ainsi les ressorts de la légitimité ou de l'invalidation.

Trois hypothèses peuvent expliquer ce manque de légitimité, qui révèle aussi un champ architectural tiraillé par plusieurs registres de valeurs et de régimes de justifications. Premièrement, elle ne constitue pas une architecture d’auteur : elle est associée à la figure de l’architecte-prestataire-marchand plutôt qu’à celle de l’architecte-artiste. Cette dernière posture aujourd’hui largement idéalisée se serait constituée pendant les années 1980 et constituait à s’appuyer sur la commande publique et notamment celle du logement social pour faire œuvre tout en se revendiquant en résistance. Cet élitisme a contribué à construire la représentation d’une figure héroïque : celle de l’architecte-auteur, indépendant des lois du marché » (Nivet et Violeau 2012). Cette production encouragée par certains maîtres d’ouvrage fut largement reprise dans les revues d’architecture, essentielles dans la constitution de l’imaginaire architectural. A l’inverse, l’architecture néo-traditionnelle relève de la promotion privée, affirme son aspect mercantile, répondant explicitement non pas seulement à une commande mais à une demande et à un marché. Que ce soit dans le cadre du logement social ou dans le cadre de la commande privée, les auteurs disparaissent au profit du commanditaire.

Deuxièmement, c’est une architecture qui revendique s’inspirer du passé, voire de l’imiter alors que le XXe siècle a largement promu les valeurs d’innovation, d’originalité, de nouveauté et de créativité (Laporte 2018). Pour Valéry Didelon (2017 : 65), « dans le monde de l’architecture, l’enthousiasme pour l’innovation est généralement proportionnel au rejet de l’imitation »15. Ces détracteurs dénoncent donc une architecture de « parc d’attraction », un pastiche… dont le recours est la « première forme de renoncement à l’architecture » (Lapierre, 2000 : 133), résultant de la quête d’une continuité urbaine et produisant, à terme, la perte de l’intégrité de sa forme propre. Au-delà de la question du gabarit ou de l’alignement, c’est la question de la matérialité et de l’écriture même du bâtiment qui se pose. Cette architecture incarnerait une forme de trahison de l’histoire, en inventant un passé, et une trahison de l’histoire de l’architecture en mentant sur des styles, des matériaux, une ancienneté etc.

Troisièmement, cette architecture s’assume à la fois comme produit et projet social “néolibéral”. A travers des figures signifiantes, l’objectif n’est pas de loger le plus grand nombre, mais d’être à la fois au service d’un marketing commercial et d’être adressé avant tout à des catégories sociales relativement aisées. La légitimité de l’architecture ne serait plus fondée sur une certaine conception de l’intérêt général mais deviendrait un simple outil, un instrument au service d’une identité singulière fantasmée pour l’investissement économique et des populations choisies. Elle permettrait aux promoteurs - et aux maires - de se démarquer dans un marché immobilier concurrentiel et se résumerait à un simple argument de vente.

Mais la plupart du temps, cette architecture n’est pas évoquée et ne fait pas l’objet de débats, perçue comme un non-sujet car une « non-architecture » à quelques exceptions près16.

Ce manque de légitimité par le milieu professionnel et le faible succès d’estime au sein du champ architectural est aujourd’hui contrebalancé par un réseau international particulièrement actif promouvant cette morphologie et cette architecture historiciste partout dans le monde - l’architecture néo traditionnelle ayant des visées universelles - à travers le mouvement américain du New Urbanism institué en 1993, formalisé dans une charte en 1996, dont Léon Krier fut l’un des contributeurs importants (Dupuis, 2009)17. Elle est aussi récompensée par des prix, notamment le prix européen Philippe Rotthier - obtenu en 2008 par le Plessis-Robinson, sous la présidence du Jury de Maurice Culot, pour la “meilleure opération de renaissance urbaine dans une ville de banlieue”, et par Val d’Europe pour la “meilleure nouvelle ville”, les élevant ainsi au rang de modèle18. Le Plessis-Robinson reçoit aussi le grand prix européen de l’urbanisme en 2012. A l’échelle de la France, cette architecture est promue par une politique éditoriale efficace et référencée19 et surtout par un réseau d’élus convaincus20.

6. Le succès des néo-styles, révélateur des valeurs de notre temps ?

Comment expliquer un tel succès ?

Qualifiés de « pastiche », de « Disneylandisation » par le monde architectural, ces morceaux de ville n’ont à l’inverse aucun mal à trouver leurs acquéreurs. Cet abîme qui paraît séparer les architectes des « profanes » en matière de goût architectural est une question récurrente et largement débattue depuis ces vingt dernières années. Comme le souligne Guy Tapie (2018 : 8) dans son dernier ouvrage :

le passant et l’architecte parlent des mêmes édifices, ont en commun de vivre dans la même société, mais ne partagent pas la même version de l’histoire. Tous deux savent pourtant, consciemment et inconsciemment, que l’architecture est irréductiblement attachée à l’identité des sociétés et des cultures.

Monique Eleb et Jean-Louis Violeau (2004 : 9) montrent que l’opposition « initiés versus non-initiés » s’avère dans le domaine de l’architecture de l’habitat encore plus complexe (…) L’architecture est ainsi régulièrement investie et mise en cause par des positions hétérodoxes. » Les uns conçoivent, les autres habitent, et tous se sentent légitime de formuler un jugement.

Cette capacité ou non de “parler” au plus grand nombre constitue une autre ligne de fracture entre défenseurs et pourfendeurs de cette architecture : les premiers justifiant leurs choix stylistiques par la volonté de s’adresser à tous, l’architecture devenant ainsi une sorte de langage populaire, en transcrivant des éléments connus de tous qui font signe. Il y aurait une “force du goût”, des “fidélités esthétiques” (Agacinski, 2000) qui attacheraient les individus à certaines formes architecturales, une ténacité des critères esthétiques. Cet effet d’attachement affectif donne au concept d’anachronisme en architecture un contenu sensible, cette fixation esthétique pouvant favoriser une impression de stabilité ou générer des “rigidités nocives”. Face à ces fixations, les notions de “changement” et d’innovation, particulièrement positives en architecture, se heurtent aussi à une peur du changement par la perte des repères, voire une perte de valeurs. Pour Aline Brachet (2009 : 53-54), « d’un point de vue esthétique, les modénatures en façade semblent correspondre au goût dominant. Du point de vue des usages, la diversité produite par cette architecture permet de posséder une habitation unique reconnaissable parmi les autres. Enfin d’un point de vue social, cet urbanisme pittoresque permet des cheminements, des arrêts, des rencontres ».

De plus, cette architecture ne relevant pas d’un passé historique et de styles architecturaux précis, elle ne requiert aucune connaissance mais fait appel à l’émotion et à une mémoire collective qui n’a pas pour ressort la vérité historique ou la connaissance du lieu. L’évocation d’un passé générique suffit. L’objectif est d’abord de susciter l’émotion : « le grand public, s’il est souvent capable de distinguer une architecture authentiquement historique, plébiscite largement le pittoresque engendré par les reconstructions ou les pastiches au détriment de l’architecture contemporaine, jugée moins signifiante et moins susceptible de provoquer une émotion artistique » (Daniel J. Levi, 2005 : 148). Cette architecture ne se contente pas d’informer, elle veut "parler" aussi au plus grand nombre. C’est une des raisons de son succès aussi bien chez les usagers que dans le champ de la maîtrise d’ouvrage et des élus, et une des raisons de son rejet dans le monde de l’architecture, ces détracteurs la qualifiant de “populiste” et de conservatrice.

On peut évidemment balayer cette architecture d’un revers de la main en la renvoyant dans le camp d’une marchandisation croissante de la société et d’une réponse sans prise de risque de la part de promoteurs face à une demande captive et à des élus peu sensibilisés à l’architecture. Cela réduirait ce phénomène à une simple conjoncture et à un effet de contexte. Nous pouvons faire l’hypothèse raisonnable que ces néo-styles séduisent car ils se trouvent en adéquation avec certaines valeurs partagées dans la société contemporaine et ce, à plusieurs échelles : l’importance d’être reconnu comme individu singulier à travers la variété de l’architecture, d’être valorisé par une architecture qui fonctionne comme un marqueur social gratifiant et qui entre pleinement dans un processus de distinction en faisant référence clairement à des groupes sociaux supérieurs qu’il s’agisse d’un style néo-haussmannien ou plus récemment d’un style néo-art déco. L’architecture a une fonction signifiante et une des fonctions de l’ornement est celle de la mise en valeur : « l’ornement possède cet emploi trivial d’exposition de la fortune : on orne pour enrichir un édifice et montrer qu’on possède cette richesse. » (Butler 2015 76-77). Comme le vêtement, « il y a un enjeu identitaire très important dans l’ornement et le vêtement (…) L’ornement existe donc comme une nécessité d’affichage, d’appartenance, et pas du tout de manière fonctionnelle ou utilitaire. Son rôle est d’autant plus important que l’architecture est un art peu narratif » (Butler 2015 81-82). Enfin, l’envie de pouvoir développer, voire de garantir par l’achat d’un logement à un coût relativement élevé, des sociabilités choisies et une forme d’entre-soi est prépondérante mais n’est pas particulière à ces quartiers.

Du point de vue des architectes, si l’on quitte le monde du discours pour celui du projet, les lignes de fracture sont bien moins claires. Quand nous cherchons l’identité des architectes qui adoptent ces styles « néo » en Ile-de-France, nous notons rapidement que certains en font leur marque de fabrique et défendent ces styles – dont Léon Krier et Maurice Culot, Marc et Nada Breitman, Xavier Bohl – certains construisent en France mais ont aussi d’énormes marchés à des échelles incomparables en Chine, Russie à l’instar de Dominique Hertzenberger et l’agence Paris Classical Architecture… et enfin beaucoup d’autres passent allègrement d’une écriture “moderne” à des styles « néo » selon les visions des maires, s’adaptant aux concours et aux commandes.

Enfin, du côté des élus, Philippe Pemezec nous donne quelques clés de lecture. Pour lui, l’adoption de ces styles « néo » marque celui d’un triple refus. Le premier est le refus d’une certaine vision de la banlieue comme « non-ville », « un espace urbain qui n’a pas de sens », « marqué par un déficit urbanistique et la misère sociale ». C’est ainsi que pour lui, « pour gagner la bataille de la rénovation urbaine, il faut reconstruire la ville sur les décombres de la banlieue » (Pemezec 2007 : 65). Le second refus s’exprime sous la forme d’un véritable manifeste contre les architectes, dans une rhétorique désormais classique opposant peuple et élite : « Près des trois quarts des habitants préfèrent habiter un bâtiment de type classique, alors que la plupart des architectes construisent des immeubles modernes ! Pourquoi ce décalage ? Pourquoi les architectes ne construisent-ils pas de bâtiments répondant aux attentes et aux rêves de ceux qui vont les habiter ? Essentiellement parce que les architectes qui réalisent une commande publique (…) ont une clientèle captive, qui n’a pas d’autre choix que d’accepter l’architecture qu’on lui impose » (Pemezec 2007 : 83-84). Une grande partie de la profession aurait donc perdu de vue sa mission sociale et politique : « trop d’architectes méprisent le bonheur des gens » (Pemezec 2009). A l’inverse, ces styles néo seraient adoptés par les « bons architectes », ceux qui ne souhaitent pas d’abord laisser leur trace, et dont l’architecture prend racine dans la tradition, dans l’historicité, dans le passé constituant un univers refuge. C’est une architecture qui permet « de rattraper l’histoire », c’est-à-dire de gommer son passé communiste associé à une certaine forme d’urbanisme, d’édifier « un véritable quartier de ville tel qu’il se serait développé naturellement au XIXe siècle et au XXe siècle si le Plessis-Robinson avait connu une croissance normale, par cercle concentrique autour du village originel » (Pemezec 2007 : 47). Il permet ainsi « d’éliminer tout élément de contrariété que la ville pourrait porter en elle » (Pemezec, 2009). Ce récit de ville, fait d’effacement et de démolition, de relecture du patrimoine et du passé autour d’objets consensuels et de l’image du village21, de formes urbaines et d’architecture contemporaine dans ces styles néo permet, comme l’exprime Maurice Culot, de fédérer une population autour d’un projet urbain et politique, de présenter une image idéalisée de la ville, une communauté sans conflit.

Conclusion

Restés des exemples isolés, aujourd’hui Val d’Europe, Puteaux et le Plessis-Robinson ont fait école depuis les années 1990. Plusieurs dizaines de villes sont en train de se transformer en faux quartiers anciens, grâce à l’emploi de ces styles « néo ». Si cette architecture rencontre un si grand succès, c’est qu’elle répond bien à un certain nombre d’attentes et renvoie à un système de valeurs et de représentations propre à notre époque. Ce succès s’explique par la rencontre favorable entre un contexte économique marqué par une augmentation des prix de l’immobilier et du foncier, une politique étatique du logements favorisant l’accession, la construction de logements défiscalisés par le privé et la densité, un monde de l’architecture tiraillé entre régime de singularité et régime de communauté qui étouffe une partie des débats, et des maires bâtisseurs/reconstructeurs souhaitant changer l’image de leur ville et gommer leur passé de « ville de banlieue » et de ville-dortoir. Ces maires sont en quête d’attractivité économique et sociale en prônant la “mixité” dans des communes ayant parfois des taux élevés de logements sociaux, et un système de valeurs prônant la distinction, la sécurité, la singularité, le local. Ils souhaitent trouver dans cet historicisme un moyen de retrouver une urbanité mythifiée.

Mais pour nous c’est aussi le signe de l’abandon des idéaux d’un certain urbanisme et d’une architecture sociale tels que l’entendait Henri Sellier par exemple. Pour mémoire, rappelons les objectifs de l’Office d’HBM de la Seine qui consistaient dans l’entre-deux-guerres à :

édifier les agglomérations propres à assurer le décongestionnement de la ville de Paris et de ses faubourgs, et à servir d’exemple aux lotisseurs qui, depuis trente ans, ont littéralement saboté la banlieue. Il tend à montrer comment tout en tenant compte des conditions économiques et morales de la vie urbaine, il est possible d’assurer à la population laborieuse, manuelle et intellectuelle, un logement présentant le maximum de confort matériel, des conditions hygiéniques de nature à éliminer les inconvénients des grandes villes et des modes d’aménagement esthétiques contrastant singulièrement avec la hideur des formules trop généralement pratiquées (Sellier 1998 : 85).

Cette architecture est bien employée aussi dans le cadre du logement social et de l’accession sociale à la propriété, à Clamart par exemple, mais cela ne représente qu’une toute petite partie de la production totale et nous sommes très éloignés de ce projet urbain, social et politique à l’échelle d’un Grand Paris.

Un des derniers paradoxes réside enfin dans le fait que certains architectes historicistes des années 1970-1980 se plaçaient clairement du côté des luttes urbaines à l’image de l’Atelier de recherche et d’actions urbaines (ARAU) qui s’opposait à la démolition des quartiers historiques par les promoteurs (Doucet 2018). Pour Maurice Culot (2017 : 24), ce sont bien ces « luttes urbaines (qui) remirent en selle la ville traditionnelle comme lieu par excellence du mélange social et de la démocratie participative ». A cette époque, leurs références étaient Manuel Castells et Henri Lefebvre : le retour à l’histoire fonctionnait donc en lien avec « le droit à la ville ». Aujourd’hui, ces choix, favorisés par les travaux titanesques du Grand Paris, entraînent la démolition de plusieurs milliers logements – souvent sociaux – et incarnent plutôt l’expression matérielle d’une sémantique autour d’une société en quête de valeurs et repères, quitte à les décontextualiser dans l’espace et dans le temps.

Figure 1. Le Blanc-mesnilois n°79 janvier 2018 copyHD.

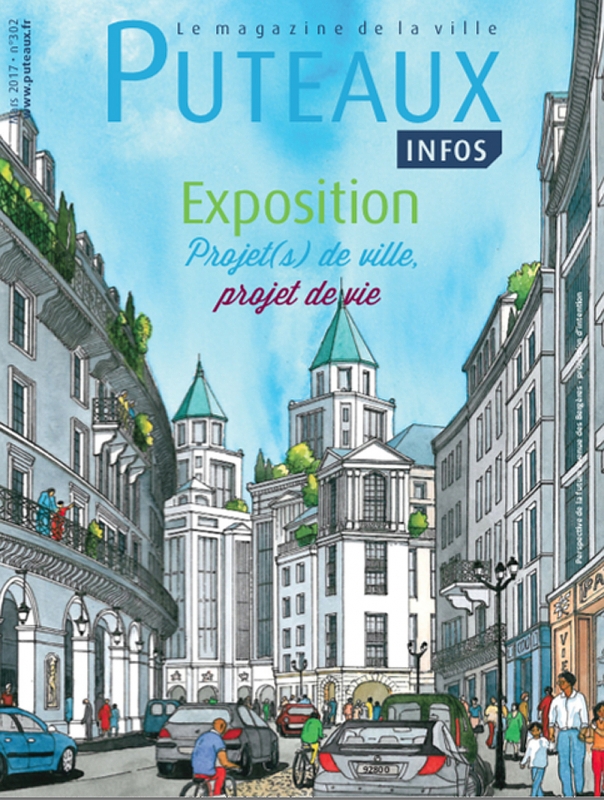

Figure 2. Puteaux Infos mars 2017 n°302 copyHD.

Figure 3. L'Haÿ les roses Journal municipal Juillet-aout 2019 pHD.

Figure 4. Une barre _rhabillée_ au Plessis-Robinson.

Figure 5. Addition des emprunts architecturaux le plessis-Robinson.

Figure 6. Site internet de la ville de Clamart Projet Le Nôtre copy.

Figure 7. Site internet de la ville de Clamart. Projet Le Nôtre Agence Daudré-Vignier.copyHD.

Figure 8. Le palais des arts Plessis Robinson. arch. Jean-Christophe Paul.

Figure 9. Le marché du Plessis-Robinson arch. Jean-Christophe Paul.