Introduction

Les questions liées à l’établissement des données climatiques et à leur interprétation jouent un rôle important dans les controverses socio-scientifiques liées au changement climatique (Hulme, 2009). L’objectif de cet article est d’aborder la question de l’interprétation des données dans la diffusion du savoir concernant le changement climatique, à travers le cinquième rapport de l’IPCC (International Panel on Climate Change), en français GIEC (Groupe international d’études sur le climat1, 2013-2014) et le second rapport du NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change, 2013-2018), publié par le think tank américain Heartland Institute. Nous commençons par rappeler le rôle que joue l’IPCC (GIEC) auprès de l’ONU et des différents gouvernements, grâce à l’engagement de la communauté internationale des climatologues (Fries 2019), ainsi que la position du NIPCC et du Heartland Institute au sein du mouvement climato-sceptique aux États-Unis. En nous fondant sur une étude de corpus centrée sur les mots truth(s) et uncertainty(ies), nous comparons ensuite, dans chacun des rapports, les critères permettant de légitimer ou décrédibiliser l’établissement des données et leur interprétation, au sein d’un « laboratoire virtuel » (Shapin et Schaeffer, 1993). Nous terminons en étudiant certains termes métaphoriques constitutifs du changement climatique et analysons leur utilisation, pour voir en quoi elles peuvent contribuer à nourrir une « fabrique de l’incertitude » (Michaels et Monforton, 2005).

I. Cadre de cette étude : présentation de l’IPCC (GIEC), du NIPCC et de leurs travaux

Avant d’entrer vraiment dans les rapports de l’IPCC (GIEC) et du NIPCC, il est nécessaire de présenter ces deux organisations et d’expliquer les ressemblances et les différences entre ces deux rapports, d’un point de vue stylistique.

I.1. L’IPCC (GIEC)

Ce groupe a été fondé en 1988, à la demande des États membres des Nations unies et de l’administration Reagan, qui souhaitait avoir barre sur l’influence des climatologues au sein du programme environnemental des Nations unies et de l’organisation météorologique internationale2. La mission principale de l’IPCC (GIEC) consiste à évaluer le changement climatique, ainsi que son impact sur l’environnement et les sociétés humaines, et à proposer des pistes pour atténuer ses effets ou s’y adapter. L’IPCC (GIEC) a publié six rapports d’évaluation principaux depuis 1990. En ce qui concerne le cinquième rapport, qui nous intéresse pour cet article, le premier tome, qui porte sur la base physique du changement climatique, a été publié en 2013, et les deux autres en 2014. Un sixième rapport a ensuite été publié en 2021 et 2022. Du fait du statut intergouvernemental de l’IPCC (GIEC), leurs études font l’objet d’une double évaluation. Elles sont d’abord relues par des pairs sur le plan scientifique3. Elles sont ensuite condensées en des résumés pour les décideurs politiques, qui sont approuvés ligne à ligne par des délégués des différents pays. En ce sens, l’IPCC (GIEC) est un organisme diplomatico-scientifique international.

I.2. Le NIPCC

La seconde organisation qui fait l’objet de la présente étude, le Heartland Institute, est un think tank basé à Chicago, fondé en 1984 dans le sillage de l’expertise militante financée par les mouvements et bienfaiteurs conservateurs, aux États-Unis, dans les années 1970, avec des instituts de recherche privés tels que le Cato Institute ou la Heritage Foundation (Gaillard, 2019, p. 311-342). Le Heartland Institute a commencé par remettre en question les études prouvant la nocivité du tabac pour la santé, avec le soutien financier de la firme Philip Morris. Il s’est ensuite tourné avec succès vers la remise en question du changement climatique anthropomorphique, devenant, selon l’hebdomadaire The Economist, « le think tank le plus connu, mondialement, pour la promotion du climato-scepticisme4 » (26 mai 2012).

Le Heartland Institute publie les travaux du Nongovernmental International Panel on Climate Change5, qui se définit lui-même comme une force d’expertise dans le domaine du changement climatique :

Le groupe international non gouvernemental d’études sur le climat est, comme son nom le suggère, un groupe international non gouvernemental de scientifiques et de spécialistes qui se sont réunis pour comprendre les causes et les conséquences du changement climatique6 (NIPCC, n.d., consulté en ligne le 30 janvier 2022).

I.3. Brève caractérisation stylistique des deux rapports

Le NIPCC a publié plusieurs rapports depuis sa création en 2007, parmi lesquels Climate Change Reconsidered7I (2009) et Climate Change Reconsidered II (2013-2018). Ces écrits sont organisés de la même façon que ceux de l’IPCC (GIEC). Le second rapport, en particulier, a une structure en triptyque, tout comme les rapports d’évaluation de l’IPCC (GIEC), ainsi que le montre le tableau ci-dessous (extrait du rapport d’évaluation n° 5) :

Tableau n° 1 : structure des rapports d’évaluation pour le GIEC et le NIPCC (2013-2018)

| Research Assessment V IPCC (GIEC) | Climate Change Reconsidered (NIPCC) | |

| Tome I | Physical Science (2013) | Physical Science (2013) |

| Tome II | Impacts, Adaptation and Vulnerability (2014) | Biological Impacts (2014) |

| Tome III | Mitigation of Climate Changea (2014) | Fossil fuelsb (2018) |

| a. « Rapport d’évaluation n°5, les bases scientifiques, impacts, vulnérabilité et adaptation, atténuation du changement climatique ». Dans un souci de comparaison avec le NIPCC, les trois tomes du GIEC sont cités dans leur version anglaise sur le tableau. b. « Réévaluation du changement climatique, les bases scientifiques, impacts biologiques, énergies fossiles ». La parution du dernier tome a coïncidé avec la réunion de la COP24 à Katowice, cité minière polonaise. |

||

Cette présentation rapide du NIPCC montre un groupe d’experts internationaux constitué à l’image de l’IPCC (GIEC), qui publie des rapports traitant à la fois de la base physique du changement climatique, de son impact et des politiques publiques envisageables dans ce domaine, visant ainsi une double légitimation, à la fois scientifique et politique. Il s’agit de se conformer aux normes en vigueur dans les publications scientifiques, tout d’abord, grâce à la présence de références bibliographiques dans chaque chapitre et la publication d’une liste d’auteurs, contributeurs et relecteurs en fin de volume. Ces choix éditoriaux permettent aux rapports du NIPCC, tout comme ceux de l’IPCC (GIEC), de s’inscrire dans un genre discursif proche de celui des articles de recherche, et donc d’apparaître formellement comme étant au bénéfice de la démarche scientifique. Dans un second temps, les caractéristiques stylistiques adoptées par l’IPCC (GIEC) et le NIPCC fondent aussi une recherche de légitimation au sein de la cité, qui apparaît dans le paratexte : les deux rapports bénéficient d’un avant-propos signé par des institutions qui les cautionnent — l’organisation météorologique internationale et le programme environnement des Nations unies pour l’IPCC (GIEC), le Heartland Institute pour le NIPCC —, ainsi que d’une préface écrite par les principaux auteurs ou coordonnateurs du volume, qui font bénéficier le rapport de leur renom scientifique. Ils comportent surtout des résumés à l’intention des décideurs politiques8 présentant une vue synthétique de chaque chapitre.

Ces similarités stylistiques et cette visée éditoriale commune mettent en relief, par contraste, les conclusions diamétralement opposées auxquels arrivent les deux rapports, et qui sont présentées d’entrée de jeu, dès les avant-propos. Le changement climatique anthropomorphique est présenté comme une quasi-certitude, pour l’IPCC (GIEC) :

Changement climatique 2013 : Les éléments scientifiques présente des conclusions claires et solides, dans une évaluation globale de la science du changement climatique. Le premier et non le moindre est que la science montre maintenant avec 95 % de certitude que l’activité humaine est la cause principale du réchauffement observé depuis la seconde moitié du vingtième siècle9. (IPCC, 2013, p. 5)

Les travaux du NIPCC, en revanche, se présentent comme une remise en question radicale de la position de l’IPCC (GIEC) :

Le résumé synthétique commençant à la page un résume les résultats principaux du NIPCC. Ses auteurs disent principalement que l’IPCC (GIEC) a exagéré l’ampleur du réchauffement qui va se produire en réaction aux augmentations de CO2 atmosphérique qu’ils projettent dans leurs prédictions. Le réchauffement susceptible de se produire sera probablement de peu d’importance et ne constituera pas une menace dangereuse pour l’environnement dans son ensemble ou le bien être des êtres humains10. (NIPCC, 2013, p. VI-VII)

Nous sommes là au cœur de la controverse qui oppose les climato-sceptiques à l’immense majorité des chercheurs en sciences du climat. Dans le cadre limité de cet article, cette controverse sera analysée non pas directement, d’un point de vue épistémologique, mais indirectement, en étudiant comment l’IPCC (GIEC) construit un discours de vérité sur le changement climatique, et en quoi le NIPCC discrédite ce discours de vérité, pour pouvoir ensuite avancer des assertions divergentes, voire opposées.

II. L’interprétation des données entre vérité et incertitude dans les rapports de l’IPCC (GIEC) et du NIPCC

Nous nous limitons dans cette seconde partie à l’étude de deux rapports de l’IPCC (GIEC) et du NIPCC qui ont été publiés la même année, en 2013, et portent un titre identique : Physical Science, de façon à pouvoir nous fonder sur des éléments comparables. À cause de la longueur de ces rapports (1 125 920 mots pour le rapport de l’IPCC (GIEC) et 700 258 mots pour celui du NIPCC), une étude outillée de ce corpus, qui a été menée à l’aide du logiciel Antconc11, s’est révélée nécessaire. Afin de mieux comprendre comment les deux rapports peuvent arriver à des conclusions opposées concernant le changement climatique, nous avons choisi de nous concentrer sur ce qui est considéré ou non comme vrai, à partir des occurrences des mots truth (vérité) et uncertainty (incertitude). Il s’agit donc d’une perspective rhétorique, plutôt qu’épistémologique.

II.1. Différentes facettes de la vérité vues à travers les rapports de l’IPCC (GIEC) et du NIPCC

Pour approcher ce que ces deux rapports considèrent comme vrai, nous partons de la concordance concernant le mot truth (vérité). Antconc en donne 20 occurrences au total, soit 7 références bibliographiques, 9 occurrences pour le rapport du NIPCC (dont une répétée deux fois) et 4 pour celui de l’IPCC (GIEC). Une version de cette concordance présentant le co-texte étendu de chaque occurrence figure en annexe. Un nombre d’occurrences aussi faible peut probablement s’expliquer par le fait que les sciences du climat se développent principalement grâce à des modèles, et qu’un modèle ne peut que viser la vérité, puisqu’il se construit en simplifiant la réalité grâce à des approximations. Comme le souligne le statisticien George Box « tous les modèles sont des approximations. Fondamentalement, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Néanmoins, il faut toujours garder à l’esprit la nature approximative d’un modèle12 » (Box et Draper, 1987, p. 424). Ceci pourrait expliquer, au moins en partie, pourquoi la notion de vérité ne s’exprime pas d’abord dans les rapports de l’IPCC (GIEC) par le mot truth, mais plutôt, de façon relative, par une échelle de probabilités normée à laquelle se réfèrent tous les auteurs (voir le tableau 2 dans la section II.2.).

Les occurrences du mot truth peuvent être classées selon deux des trois registres de la persuasion définis par Aristote : le logos et l’ethos13 (voir tableau n° 1 en annexe 2). Ces deux dimensions ne sont pas mutuellement exclusives et certaines occurrences peuvent être répertoriées dans l’une comme dans l’autre. Dans le rapport du NIPCC, par exemple, une discussion sur la pertinence de la période de réchauffement médiévale pour le changement climatique se termine de la façon suivante : « Il y a littéralement des centaines d’articles de recherche dans des revues à comité de lecture qui certifient cela ». A première vue, cette phrase fait référence à la relecture par les pairs, qui est un fondement du laboratoire invisible et de la démarche scientifique. Cependant, aucune citation précise n’est fournie entre parenthèses, ce qui justifie aussi de placer les « centaines d’articles de recherche » du côté de l’ethos.

Le défi de la vérité, dans le registre du logos, consiste non seulement à obtenir des données suffisamment précises, mais aussi à les recueillir en assez grand nombre, pour qu’elles soient interprétables, comme le rappelle le NIPCC en citant les travaux de Svensson and Karlsson (2011), qui cherchaient à modéliser les mois d’hiver à une période où les données dont ils disposaient étaient limitées : « Il faudrait se garder d’interpréter les données comme ‘la vérité’ dans cette région éloignée14 » (2013, p. 46). La masse des données à interpréter, dans le cas du changement climatique, implique l’utilisation de modèles, qui jouent un rôle majeur en sciences du climat et suscitent des interrogations concernant le caractère partiel ou non de la vérité visée. Les modèles, en effet, sont des représentations simplifiées, qui ne peuvent pas prendre en compte tous les paramètres concernant le changement climatique. La définition qu’en donne le glossaire du rapport de l’IPCC (GIEC) met délibérément l’accent sur le caractère parcellaire d’un modèle : « a numerical representation of the climate system […] accounting for some of its known properties » (2013, p. 1450). Pour l’IPCC (GIEC), l’erreur est donc constitutive des modèles, qui ont besoin d’être réélaborés et améliorés en permanence. Pour le NIPCC, en revanche, les failles des modèles sont extrêmement graves, car elles grèvent leur capacité à prédire l’avenir climatique de façon véridique, comme le montre la citation suivante, tirée des travaux de Lavers et al. (2009) : « il semble que ce soit seulement à travers des améliorations significatives des modèles que des prévisions à long terme utiles aux décideurs politiques pourront être fournies15 » (NIPCC, 2013, p. 71).

Dans le registre de l’ethos, en revanche, ce sont les chercheurs eux-mêmes qui deviennent garants de vérité, par le biais des écrits qu’ils signent. Dès le début de la méthode expérimentale, en effet, les passionnés de science ont commencé à écrire des lettres, puis à publier des articles, pour communiquer à leurs pairs l’avancement de leur recherche. Cette habitude leur a aussi permis de considérer ces publications comme un « laboratoire virtuel », partagé par tous, dans lequel les expériences sont reconnues comme véridiques (Shapin et Schaefer, 1993). Ce laboratoire virtuel, pour perdurer, suppose de la part des chercheurs une posture d’humilité et d’ouverture au dialogue, qui apparaît dans les deux rapports, comme le montrent les exemples suivants :

C’est plutôt l’humilité des vrais scientifiques, qui, en essayant de comprendre la complexité du monde de la nature et ses mécanismes internes, sont bien conscients de leurs propres limites et de celles de tous les chercheurs des vérités scientifiques16. (NIPCC, 2013, p. 17)

Les hypothèses scientifiques sont contingentes et toujours susceptibles d’être révisées, à la lumière de nouvelles preuves et théories. En ce sens, les caractéristiques distinctives de la démarche scientifique sont la recherche de la vérité et la volonté de se soumettre à une réévaluation critique17. (IPCC, 2013, p. 123)

Ces deux citations renvoient à une posture de remise en question permanente des chercheurs, à la fois parce les modèles qu’ils développent simplifient les mécanismes de la vie sur la planète terre (« la complexité du monde de la nature ») et parce que les nouvelles données recueillies peuvent remettre en question les modèles établis (« les hypothèses scientifiques sont contingentes et toujours susceptibles d’être révisées »). Cependant, les deux rapports abordent ce sujet de façon différente. Pour le NIPCC, il s’agit de caractériser une posture psychologique personnelle (« l’humilité des vrais scientifiques »), alors que pour l’IPCC (GIEC), ce qui est en jeu est plutôt l’identification à une posture définie de façon collective (« les caractéristiques distinctives de la démarche scientifique »).

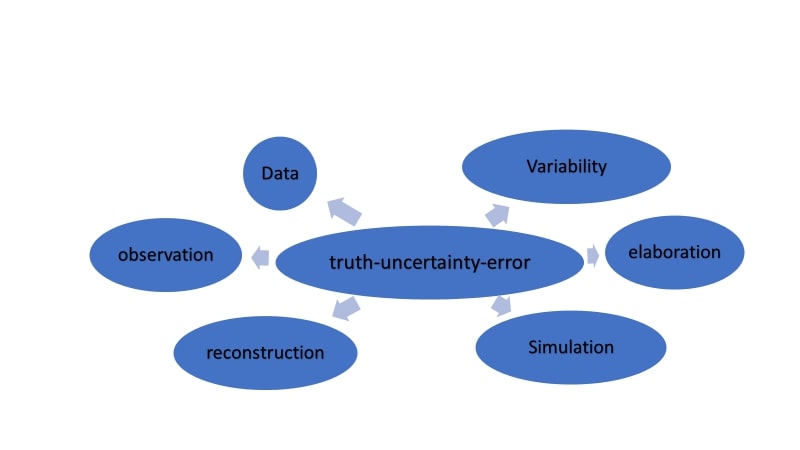

À travers l’exploration des occurrences du mot truth, à la lumière de l’ethos comme du logos, apparaît donc clairement la double ambition du NIPCC : se faire une place, dans un premier temps, au sein du laboratoire virtuel des climatologues, en utilisant les données recueillies par cette communauté de discours et en adoptant une posture d’humilité scientifique, afin de pouvoir ensuite remettre en question, de façon plus crédible, les postulats de l’IPCC (GIEC) concernant la modélisation. Afin de pouvoir aller plus loin et mieux comprendre le discours de vérité dans les rapports de l’IPCC (GIEC) et du NIPCC, les listes de mots fournies par Antconc pour chaque rapport ont été comparées, en commençant par les mots les plus courants en en descendant jusqu’à 100 occurrences. Nous avons ensuite relevé manuellement les mots appartenant au champ sémantique de la vérité en utilisant les co-textes élargis repérés à partir de la concordance de truth, ce qui a permis de mettre en lumière, à la fois de façon très approchée et de manière qualitative et intuitive, une dizaine de noms communs aux deux rapports (cf. schéma ci-dessous)18.

Illustration n° 1 : schéma du champ sémantique de la vérité dans les rapports de l’IPCC (GIEC) et du NIPCC

La recherche des mots composant ce champ sémantique dans les concordances de « truth » et leur co-textes montre seulement deux co-occurrences pour « error » et pour « model » dans le rapport de l’IPCC (GIEC) et aucune dans celui du NIPCC. D’autre part, les mots composant ce champ sémantique pointent également vers toutes les étapes de travail des climatologues, depuis l’observation des données recueillies et leurs variations (data, observation, variability) jusqu’à l’élaboration de modèles (elaboration), en passant par des simulations d’évolutions possibles du climat à travers différents scénarios (simulations), des estimations et même des reconstructions de données manquantes, en ce qui concerne le passé (reconstructions).

Ces résultats montrent que le concept de vérité, dans les deux rapports étudiés, n’est que très partiellement représenté par le mot « truth ». Étant donné l’importance des modèles dans les méthodes de travail utilisées par les climatologues, il apparaît essentiel de prendre aussi en compte l’incertitude dans l’analyse de la vérité :

Les ensembles multi-modèles ont généré un traitement beaucoup plus diversifié […] en fonction du choix entre considérer les différents modèles et la vérité comme impossibles à distinguer, ou bien considérer chaque modèle comme une version de la vérité à laquelle a été ajoutée une erreur19 (IPCC [GIEC], 2013, p. 1040).

II.2. Contours et fonctions de l’incertitude dans les rapports de l’IPCC (GIEC) et du NIPCC

La concordance pour uncertainty(ies) fournie par Antconc (1 186 occurrences dans le rapport de l’IPCC (GIEC) et 127 dans celui du NIPCC) permet de mettre en lumière deux objectifs différents dans l’utilisation de ces mots. Il s’agit, tout d’abord, de montrer en quoi consiste l’incertitude et de quelle façon elle est calculée, par exemple « dans la contribution du groupe de travail n° 1 au cinquième rapport d’évaluation, l’incertitude est quantifiée en utilisant des intervalles d’incertitude de 90 %, sauf indication contraire20 » (IPCC, 2013 : 5), ou bien « Si l’on considère l’intervalle d’incertitudes, c’est-à-dire plus ou moins 5 mètres21 […] » (NIPCC, 2013, p. 673).

Le mode discursif qui prédomine dans ces exemples est clairement celui de la définition, ou de l’explication, dans un cadre méthodologique. Il est très largement utilisé dans le rapport de l’IPCC (GIEC), avec plus de la moitié des occurrences au total (694 sur 1 186), alors qu’en revanche il ne représente qu’une occurrence sur 12 en moyenne dans le rapport du NIPCC (10 sur 127). Cette différence entre les deux rapports peut s’expliquer du fait que l’IPCC (GIEC) a établi une échelle normée pour fixer les termes à employer pour définir l’incertitude, en fonction du degré de probabilité d’un événement ou d’un phénomène :

Tableau n° 2 : expression de l’incertitude dans le cinquième rapport d’évaluation du GIEC22

| Terme | Probabilité |

| Quasiment certain | 99-100 % |

| Très probable | 90-100 % |

| Probable | 66-100 % |

| À peu près aussi probable qu’improbable | 33-66 % |

| Improbable | 0-33 % |

| Très improbable | 0-10 % |

| Exceptionnellement improbable | 0-1 % |

IPCC, 2013 : 36.

Le second objectif qui apparaît à travers la concordance pour uncertainty(ies) consiste à jauger l’incertitude et à estimer son amplitude, les facteurs qui la suscitent et ceux qui pourraient la réduire, inversement, comme le montrent les exemples figurant en annexe, et en particulier : « Schwartz (2004) a également abordé le sujet de l'incertitude en ce qui concerne le rôle des aérosols dans les modèles climatiques23 » (NIPCC, 2013 : 194), ou bien : « Malgré les larges fourchettes d'incertitude sur le forçage des aérosols, il y un degré de certitude élevé que les aérosols ont compensé une partie importante du forçage des gaz à effet de serre24 » (IPCC, 2013, p. 55).

Plus particulièrement, la reconnaissance des risques significatifs liés à une valeur élevée de l’incertitude, en ce qui concerne la fiabilité prédictive des modèles, est présente dans les deux rapports, avec 245 occurrences pour l’IPCC (GIEC) contre 60 pour le NIPCC), mais elle représente presque la moitié des occurrences pour le NIPCC (60 sur 127), et seulement un peu plus d’un cinquième pour l’IPCC (GIEC), avec 245 occurrences sur 1 186. Mettre l’accent sur la valeur élevée d’une incertitude permet alors de remettre en cause la pertinence de certains modèles. Les deux exemples de concordances qui font référence à Steve Schwarz, spécialiste reconnu des aérosols atmosphériques, dont les travaux sont également cités dans le rapport de l’IPCC (GIEC), permettent de mettre en lumière ce mécanisme. La première occurrence introduit le sujet : « Schwartz (2004) traite aussi du rôle de l’incertitude en tant qu’il s’applique à la place des aérosols dans les modèles climatiques ». L’exemple est bien choisi, car les aérosols tendent à faire obstacle aux rayons solaires et donc à faire baisser la température. Evaluer de façon précise le rôle des aérosols dans le changement climatique n’est pas chose facile, si bien que le rapport de l’IPCC (GIEC) consacre un paragraphe aux progrès faits dans ce domaine depuis le rapport n° 4 (IPCC, 2013, p. 602). En revanche, le rapport du NIPCC préfère s’appuyer sur des travaux plus anciens :

Notant que le Conseil national de la recherche (1979) concluait : « la sensibilité du climat au doublement [du CO2 atmosphérique] est susceptible de varier de 1,5 à 3,5 °C » et « de façon remarquable, en dépit de deux décennies de travail, entre temps, ni la valeur centrale ni la plage d’incertitude n’ont changé », Schwartz estime que la persistance de cette incertitude « empêche une évaluation significative du modèle, par comparaison avec les changements de température globale observés ou la détermination empirique de la sensibilité du climat25. (NIPCC, 2013, p. 194)

En faisant appel à un spécialiste reconnu des aérosols, le NIPCC fait ainsi une démonstration de l’inanité des modèles climatiques en deux temps. Tout d’abord, il relaie la constatation que les incertitudes liées à l’influence des aérosols sur la température globale semblent difficiles à réduire. Puis, dans un second temps, il en déduit que la validité des modèles climatiques semble minée par l’ampleur de cette incertitude.

L’incertitude apparaît donc comme un concept dont l’acception est partagée par l’IPCC (GIEC) et le NIPCC, au sein du laboratoire invisible des climatologues, mais qui est utilisé de façon diamétralement opposée. Pour les experts de l’IPCC (GIEC), l’incertitude est un phénomène scientifique qui peut être mesuré de façon quantitative, par des probabilités d’occurrences, et de façon qualitative, grâce à une échelle normée, comme nous l’avons vu plus haut (IPCC, 2013, p. 36). La mention « presque certain », par exemple, correspond à des probabilités d’occurrences allant de 99 % à 100 %. L’IPCC (GIEC) utilise donc les modalités explicatives de l’incertitude pour légitimer la construction de modèles et de scénarios concernant l’évolution future du climat. L’objectif avoué du NIPCC, en revanche, est de pointer et de démonter les points faibles des travaux de l’IPCC (GIEC), afin de décrédibiliser leurs prédictions concernant le changement climatique, ce qui explique que plus de la moitié des occurrences d’uncertainty(ies) soient liées aux limites des modèles, qui sont également reconnues par l’IPCC (GIEC). Cette stratégie d’une révision et d’une réévaluation des travaux de l’IPCC (GIEC), qui met l’accent sur les failles des modèles, en s’appuyant sur tout ce qui n’est pas absolument certain, peut être apparentée à une stratégie largement utilisée par les think tanks conservateurs aux États-Unis dans les controverses socio-scientifiques : la fabrique de l’incertitude. Comme le montrent Michaels et Monforton (2005), il s’agit de créer le doute sur la nocivité du tabac ou les dangers de certains produits chimiques, en pointant les insuffisances ou les incohérences des travaux publiés dans ces domaines. L’analyse des occurrences de truth et uncertainty, dans le rapport du NIPCC, permet au fond de mettre à jour les ressorts de cette « fabrique de l’incertitude », en ce qui concerne le changement climatique.

III. Usages rhétoriques des termes métaphoriques dans les rapports du NIPCC et de l’IPCC (GIEC)

Afin d’approcher cette stratégie de plus près, sur un plan discursif, et de voir si les efforts de décrédibilisation du NIPCC se doublent de tentatives de manipulation, il faut trouver un outil de travail qui permette de sonder le corpus. Les métaphores semblent appropriées pour cela, pour deux raisons principalement. Tout d’abord, elles opèrent, sur un plan sémantique et cognitif, des transferts de sens entre deux domaines différents, ce qui constitue un mécanisme potentiellement manipulatoire, puisqu’il implique de mettre en lumière certains traits communs à ces deux domaines, mais d’en cacher d’autres (Lakoff et Johnson, 1980 ; Kövecses, 2002 ; Goatley, 2007). Le transfert de sens propre aux métaphores est également important en sciences, puisqu’il permet de créer de nouveaux termes, en étendant le sens de mots connus à de nouveaux domaines, et de forger de nouveaux concepts en projetant, grâce à une analogie, la structure d’un domaine spécialisé bien connu vers un autre domaine moins bien connu (Boyd, 1979 ; Resche, 2012).

III.1. Les termes métaphoriques du changement climatique

Les métaphores du changement climatique ont déjà attiré l’attention de chercheurs en linguistique (voir en particulier Van der Hel et al., 2016 et Fløttum, 2017). Les métaphores étudiées peuvent inclure à la fois des termes techniques tels que balance (l’équilibre) et des expressions beaucoup plus libres tirées de la presse, par exemple « rocked back and forth » (littéralement : « se balancer d’avant en arrière ») :

Pendant les derniers 2.5 millions d’années, la terre s’est installée dans une période assez inhabituelle d’instabilité potentielle, alors que nous basculions alternativement (rocked back and forth) vers des âges glaciaires ou, dans l’intervalle, vers des périodes plus chaudes26 (cité dans Deignan, 2016 p. 52).

Nous nous bornerons, dans cette troisième partie, à l’étude des termes métaphoriques communs aux deux rapports, pour voir comment ils sont utilisés par le GIEC et le NIPCC, mais nous étendrons le corpus d’étude à l’ensemble du cinquième rapport d’évaluation du GIEC et de Climate Change Reconsidered II.

Les glossaires contenus dans le rapport de l’IPCC (GIEC) ont été choisis comme point de départ pour l’identification des termes métaphoriques, dans la mesure où ils ont été constitués par des experts et recensent les termes les plus importants dans le domaine du changement climatique, d’une part, et où ils fournissent des contextes définitoires clairs pour chaque terme, d’autre part. La lecture de ces glossaires a permis d’identifier des termes métaphoriques allant de simples catachrèses, souvent fondées sur des similarités, sous forme d’anthropomorphismes ou des zoomorphismes, telles que les calottes glaciaires (ice-caps) ou bien le vêlage d’icebergs (calving), à des analogies fonctionnelles, par exemple les îlots de chaleur (heat islands) ou les gaz à effet de serre (greenhouse gases), et finalement à des analogies structurelles, véritablement constitutives du changement climatique (cf. Pecman, 2014 et 2018 ; Fries, 2020). Trois veines métaphoriques principales fondent ces analogies structurelles et sont présentes à la fois dans le rapport de l’IPCC (GIEC) et dans celui du NIPCC. L’équilibre (balance, equilibrium), tout d’abord, permet de rendre compte de phénomènes physiques liés au changement climatique, ce qu’illustrent des termes tels que les seuils (thresholds). Le marché, ensuite, permet de rendre compte de nombreux termes métaphoriques en économie (cf. Resche, 2013), mais également en climatologie, avec le budget énergétique (energy budget) ou les services liés aux écosystèmes (ecosystem services). Les scénarios (scenario), analogie empruntée au domaine cinématographique, inspirent la façon qu’ont les climatologues de concevoir de possibles évolutions futures du climat, ce que suggère le quasi-synonyme storyline. Le tableau ci-dessous récapitule les occurrences de balance(s), budget(s) et scenario(s) dans le corpus :

Tableau n° 3 : occurrences des principales métaphores constitutives du changement climatique

| IPCC (GIEC), 2013-2014 | NIPCC, 2013-2018 | |

| Balance(s) | 877 | 542 |

| Budget(s)a | 639 | 197 |

| Scenario(s) | 6112 | 553 |

| a. Budget(s) a été préféré à market(s), dont la plupart des occurrences sont exclusivement économiques. | ||

La lecture des concordances fournies par Antconc pour ces termes métaphoriques montre qu’il s’agit essentiellement de catachrèses permettant de nommer des concepts de climatologie, en étendant le sens de mots déjà connus à de nouveaux domaines. Le terme de « scénario », par exemple, a initialement été emprunté au septième art, celui de « budget » est emprunté à la comptabilité et celui d’« équilibre » (balance) à la physique. Il s’agit donc bien d’emplois métaphoriques, fondés sur des projections entre deux domaines différents. Cependant, il est possible de repérer parmi ces métaphores lexicalisées deux expressions qui cristallisent les reproches du NIPCC à l’encontre de l’IPCC (GIEC) : l’« équilibre des preuves » (« balance of evidence ») et les « scénarios les plus pessimistes » (« worst-case scenarios »). En revanche, rien de particulièrement notable n’a pu être dans les emplois métaphoriques de « budget », qui est en effet utilisé de façon similaire dans les deux rapports, sous forme de termes tels que « budget carbone » (« carbon budget ») ou le « bilan radiatif » (« radiation budget »).

III.2. L’équilibre des preuves (the balance of evidence)

La notion d’équilibre des preuves a joué un rôle fondamental dans l’évolution des conclusions de l’IPCC (GIEC) en ce qui concerne le changement climatique, comme le montre le tableau suivant (IPCC, 2013, p. 125) :

Tableau n° 4 : conclusions principales des rapports d’évaluation antérieurs de l’IPCC

| 1990 | L’augmentation observée pourrait être largement due à […] une variabilité naturelle. |

| 1996 | L’équilibre des preuves suggère une influence humaine discernable sur le climat global. |

| 2001 | Il existe des preuves nouvelles et plus solides selon lesquelles l’essentiel du réchauffement observé sur les cinquante dernières années est attribuable aux activités humaines. |

| 2008 | La plupart des augmentations observées pour les températures moyennes globales depuis les années 1950 sont très probablement dues à l’augmentation dans les concentrations anthropogéniques des gaz à effet de serre. |

GIEC, Table 2 : « Major conclusions of previous IPCC assessment reports28 ».

Alors que le premier rapport de l’IPCC (GIEC) restait très prudent, l’utilisation de la métaphore de l’équilibre dans le second rapport permet de conceptualiser les preuves comme des objets posés sur les deux plateaux d’une balance29, qui commence à pencher du côté du changement climatique anthropogénique. Cette tendance est ensuite confirmée dans les rapports ultérieurs.

L’importance de cette métaphore n’a pas échappé au NIPCC, qui la cite afin de remettre en question la fiabilité des modèles sur lesquels elle se fonde. Tout d’abord, au lieu de s’intéresser à l’ensemble des preuves présentes sur les plateaux de la balance, le rapport du NIPCC fonde son analyse sur un cas particulier, celui de la troposphère tropicale, et montre que les prédictions des modèles ne correspondent pas aux données recueillies :

Les modèles climatiques prédisent une « empreinte » anthropogénique unique de réchauffement climatique induit par le CO2 pour laquelle il existe une tendance au réchauffement dans la troposphère tropicale qui augmente avec l’altitude. […] Essayer de faire correspondre les tendances au réchauffement avec l’altitude s’est révélé fallacieux, puisque cela dépendait entièrement d’un choix particulier d’intervalles temporels pour la comparaison. […] En dépit de ces insuffisances, le second rapport d’évaluation de l’IPCC (GIEC) a conclu que les données correspondaient aux observations et que « l’équilibre des preuves » était donc en faveur d’un réchauffement anthropogénique global30. (2013, p. 353)

Les guillemets qui entourent l’expression « the balance of evidence » suggèrent une distanciation critique : il s’agit d’une citation que le NIPCC ne reprend pas à son compte, et qu’il considère comme erronée. La justification des guillemets se fonde ici sur un exemple seulement, pour lequel le traitement statistique des données semble biaisé, puisque la comparaison est fondée sur le « choix particulier d’intervalles temporels ». Cette discréditation semble cependant reposer sur des bases fragiles, puisque l’expression « balance of evidence » fait explicitement référence à l’ensemble des données disponibles sur le changement climatique, et implique que ces données ne font pas toutes l’objet d’une interprétation unanime. Le rapport d’évaluation n° 5 fait d’ailleurs explicitement référence au problème relevé par le NIPCC : « les incertitudes dans les enregistrements des radiosondes et des satellites rendent l’évaluation des causes des tendances observées dans la partie supérieure de la troposphère moins fiables que l’évaluation des changements dans la température atmosphérique globale31 ».

III.3. Les scénarios les plus pessimistes (worst case scenarios)

Nous passons maintenant à la seconde métaphore repérée qui semble irriter le NIPCC, celle des « scénarios les plus pessimistes ». Dans le rapport n° 5 de l’IPCC (GIEC), cette expression apparaît une seule fois, dans le contexte suivant :

L’idéal de soutenabilité cherche à minimiser les risques susceptibles de compromettre le développement humain à l’avenir […] Il est directement lié aux méthodes de gestion des risques énumérées ici (Sections 2.5.2 – 2.5.7), en particulier celles qui sont centrées sur les scénarios les plus pessimistes. Les travaux de recherche portant sur l’adaptation ont mis l’accent, de façon similaire, sur le concept de résilience, qui est la capacité d’un système à préserver ses fonctions, dans un environnement changeant et soumis à des risques32. (IPCC, 2014c, p. 21)

Dans ce passage, les scénarios les plus pessimistes sont définis avant tout comme un outil de gestion des risques, dans un contexte de soutenabilité et de résilience, plutôt que comme une famille de scénarios. La présence de cette expression dans le tome 3, qui traite de différents moyens d’atténuer le changement climatique, plutôt que dans le tome 1, qui analyse ses bases physiques, semble indiquer, de la part de l’IPCC (GIEC), un souci de rendre compte des données établies, sans dramatiser.

En revanche, l’expression « balance of evidence » est présente dans les trois tomes de Climate Change Reconsidered II, avec 4 occurrences dans le time 1, 11 dans le tome 2 et 6 dans le tome 3. Elle est utilisée dans le contexte d’une discussion sur l’augmentation anthropogénique du taux de CO2 et ses conséquences pour l’environnement (forêt amazonienne, acidification de l’océan, etc.), ainsi que pour le niveau de vie des citoyens américains. Dans le tome 1, qui porte sur la base physique du changement climatique, deux des quatre occurrences, pour les scénarios les plus pessimistes, citent cette expression entre guillemets, de façon à manifester une prudente distance, et les deux autres portent sur l’élévation du niveau des mers, en citant des travaux scientifiques qui en minimisent la portée :

Globalement, si le scénario de réchauffement le plus pessimiste du GIEC se produisait réellement, les scientifiques de PALSEA concluent que l'élévation probable du niveau de la mer se situerait entre la limite inférieure de l'élévation du niveau de la mer au vingtième siècle (0,12 m par siècle) et l'élévation du niveau de la mer à la fin de la dernière période glaciaire. (1 m par siècle)33. (NIPCC, 2013, p. 760)

Il s’agit donc de dénoncer le caractère outrancièrement alarmiste de certains scénarios de l’IPCC (GIEC), ce qui peut conduire à deux écueils graves. Sur le plan du logos, les scénarios les plus pessimistes peuvent se révéler complètement erronés, par exemple en ce qui concerne l’augmentation du CO2, considérée par le NIPCC comme bénéfique à l’environnement, comme expliqué dans le tome 2 :

Un ensemble significatif de données concrètes suggère que la plupart des plantes et des animaux de la Terre seront capables de s’adapter facilement, de survivre et même de prospérer face au changement climatique projeté, même dans le cas des scénarios les plus pessimistes de réchauffement global induit par le CO2 que prédit l’IPCC (GIEC)34. (NIPCC, 2014, p. 609)

Et sur le plan de l’ethos, les chercheurs de l’IPCC (GIEC) peuvent être soupçonnés de chercher à effrayer leurs lecteurs, que ce soient les décideurs politiques ou le grand public, en exagérant la probabilité que les scénarios les plus pessimistes puissent vraiment se produire, de façon à les manipuler pour financer plus facilement leur recherche, ce que développe le tome 3 :

Pour obtenir des financements (et encore davantage de financements), cela aide immensément les scientifiques d’inquiéter le public (et donc le congrès et, potentiellement, les investisseurs privés) quant à la nature critique des problèmes qu’ils étudient. […] En conséquence, les scientifiques tendent souvent à mettre l’accent sur les scénarios les plus pessimistes, bien qu’il puisse y avoir amplement preuve du contraire. Ce biais alarmiste ne connaît aucune frontière politique et affecte des scientifiques de toute allégeance politique35. (NIPCC, 2018, p. 272)

Cette interprétation du NIPCC permet ainsi d’accuser l’IPCC (GIEC) de dramatiser et infléchir le résultat de ses recherches dans un objectif corporatiste extérieur à la démarche scientifique. Leur argumentaire semble cependant marqué d’un biais cognitif particulier, car ils lancent ainsi à leurs adversaires un reproche qui pourrait se retourner contre eux. Les rapports du NIPCC, qui défendent les énergies fossiles, sont en effet publiés par le Heartland Institute, lequel aurait reçu 736 500 dollars de la compagnie pétrolière Exxon Mobil entre 1998 et 2006, selon le Washington Post (Filperin, 2012).

Conclusion

Au terme de cette comparaison entre les rapport publiés par l’IPCC (GIEC) et le NIPCC en 2013 sur la base physique du changement climatique, il apparaît que le rapport de l’IPCC (GIEC) cherche à légitimer les résultats présentés, grâce à une analyse fouillée et une explication scrupuleuse des incertitudes rencontrées, alors que le NIPCC tente de décrédibiliser ces mêmes résultats en mettant l’accent sur les failles du travail de l’IPCC (GIEC), et en se présentant comme un évaluateur objectif et fiable des travaux menés en sciences du climat. Les occurrences des termes métaphoriques présents dans les deux rapports ont permis de repérer deux moyens supplémentaires utilisés par le NIPCC pour instiller le doute dans l’esprit de ses lecteurs. Le premier consiste à remettre en question le statut de la preuve en climatologie, en étiquetant toute différence entre données expérimentales et modèles comme un signe d’erreur. Le second joue sur la place des climatologues au sein de leur laboratoire invisible, en tentant de démontrer que leurs thèses sont entachées d’intérêts partisans, ce qui pourrait être un moyen de faire glisser le blâme en se débarrassant sur leur adversaire d’un reproche couramment fait aux climatosceptiques. La comparaison entre le rapport de l’IPCC (GIEC) et celui du NIPCC permet donc de mettre en lumière une nouvelle version de la « fabrique de l’incertitude ». Pour le NIPCC, il s’agit tout d’abord de briguer une place crédible au sein du laboratoire invisible des climatologues, en adoptant le style des rapports de l’IPCC (GIEC) et en utilisant des termes spécifiques au changement climatique. Dans un second temps, leur priorité est de démontrer que l’IPCC (GIEC) ne mérite pas sa place dans le laboratoire invisible, en passant au peigne fin les points faibles de leurs résultats et en faisant glisser l’incertitude du côté de l’erreur.