Introduction et étymologie

Des sources francophones, germanophones et italiennes mentionnent le vin râpé depuis le Moyen Âge central. Le râpé ne faisait pas l’objet d’un commerce à longue distance, mais était produit sur place du sud de l’Italie aux Flandres et consommé principalement au niveau local. En ce sens, le mot râpé ne désigne pas une origine comme c’est le cas pour de nombreux vins, mais un procédé de fabrication, dont le mot râpé est l’expression. En ce qui concerne l’étymologie, le mot dérive de la structure pédonculaire du raisin, en français râpe, en italien raspo, en allemand Rappen. Toutes ces désignations remontent à leur tour à l’ancien haut-allemand raspôn, respan, qui signifie ratisser, racler, mais aussi ramasser, et sont donc des emprunts au germanique.1

L’histoire du vin râpé n’a guère été étudiée. En revanche, plusieurs travaux philologiques ont abordé le vin râpé au niveau régional (Alanne 1956, p. 27-29 ; Henry 1996, p. 260-261). Il en est ressorti qu’il n’était pas évident de savoir de quel type de vin il s’agissait exactement et que la question de savoir s’il s’agissait d’un vin de prestige ou plutôt d’un vin de qualité inférieure était controversée. D’une part, même si le principe de base de la fabrication était toujours le même, il existait de multiples façons de le préparer et de l’utiliser, et d’autre part, l’appréciation du râpé a changé et il a été progressivement discrédité. Jusqu’à présent, on a négligé le fait que le râpé était également un type de vin effervescent très ancien et que la production et la consommation de vin mousseux existaient donc bien avant l’introduction du champagne.

Partant de cette approche, le propos de cette contribution est de retracer la diffusion du râpé en Europe, d’analyser les procédés d’élaboration en comparaison régionale, y compris des aspects économiques, juridiques et étymologiques. Un autre objectif de l’article est de faire le point sur l’évolution du goût pour le râpé et d’en rechercher les raisons. L’évaluation s’appuie sur des sources littéraires et lexicographiques, des ouvrages agronomiques et des textes juridiques, provenant de France, des régions alémaniques et d’Italie.

Première diffusion du râpé en Europe de l’Ouest

Les premiers témoignages écrits sur le vin râpé en Europe occidentale remontent aux xiie et xiiie siècles et proviennent des régions de Champagne, d’Île-de-France, de Lorraine, de Flandres et d’Angleterre. Parmi les sources les plus anciennes figures le roman courtois Perceval ou Li Contes de Graal de Chrétien de Troyes (env. 1140-1190), écrit vers 1180 (Fig. 1a et 1b). Lors du repas solennel offert au château du Graal, le Roi Pêcheur, en tant que maître de maison, fit servir avec la cuisse de cerf au poivre fort deux sortes de vin, un claret et un râpé, qui étaient bus dans des coupes en or : « li premiers mes fu d’une hanche / de cerf an gresse au poivre chaut / vins clers ne raspez ne lor faut / a copes dorees a boivre »2. Dans un fabliau anonyme du xiiie siècle, surtitré « devise aux lécheurs », conservé dans deux manuscrits3, le narrateur rêve de flânerie et de gourmandise : « Tout ay ma tenure / en bon morsel donee / en bon clare / en fort raspee / q’eym mieux d’assez / que ceruoyse enfumée ! » Il préfère donc ces vins à la bière, et le fait qu’il souligne ailleurs qu’il a toujours du « vyn de haute persone » à sa disposition ne laisse aucun doute sur le fait que ce « raspee » était un vin prestigieux. Bien que le couple claret–râpé soit symbolique, il révèle l’importance que revêtait le râpé en tant que vin digne d’un chevalier (Guerreau-Jalabert 1992, p. 562).

Fig. 1. Représentation du service du raspez dans le roman de Perceval. Dans son roman courtois Li Contes del Graal ou Le roman de Perceval, écrit vers 1180, Chrétien de Troyes fait servir du raspez par le maître de maison lors du festin dans le château du Graal.

Manuscrit enluminé du copiste Guiot en dialecte champenois, début du xive siècle.

Bibliothèque nationale de France, Paris, MS fr 12577, fol. 18v.

Au début du xiiie siècle, du râpé était exporté vers l’Angleterre : en 1209, l’abbé de l’abbaye bénédictine de Fécamp en Normandie paya deux tonneaux de vin, l’un de vin d’Auxerre, l’autre de râpé, afin d’obtenir du roi Jean Sans Terre une licence d’importation pour une cargaison de vin en Angleterre : « Abbas de Fiscammo debet ii dolia vini Aucerensis & raspati pro habendis literis patentibus de licentia ducendi in Angliam unam navatam vin » (Stenton 1949, p. 4). Il ressort d’un manuscrit du xiiie siècle contenant des lettres-types pour les marchands que les râpés faisaient partie de l’assortiment typique d’une échoppe de vin urbain en Angleterre, à côté des clarets et des vins aux épices, des vins français et des vins d’Anjou ou de Gascogne : « Vinetarius vinum habeat andegavense, gasconense, francense, averenense, vinum raspatum, zeduarizatum, saxifragiatum, pigmentum, claretum, mustum […] » (Carlin 2007, p. 514). De toute évidence, le râpé expédié en Angleterre était d’un rouge profond, presque noir, comme l’explique un guide de santé anglais du xvie siècle destiné aux jeunes étudiants : « So that Claret wine for nourishing may seeme to be in a meane betweene white and red. Yet red wine, if it be a deepe red inclining to blacke as raspis, being much drunken, causeth two inconueniences […] » (Cogan 1588, p. 214). Il est évident que le râpé était utilisé pour donner plus de couleur aux vins trop pâles. Lorsque l’héritière du trône écossais Marguerite, âgée de huit ans, devait se rendre de Norvège en Écosse en 1290, le roi d’Angleterre envoya un navire à Bergen pour la chercher. Parmi les provisions du navire se trouvaient 31 tonneaux de vin, dont un tonneau de raspeys, qui servait à colorer d’autres vins : « […] unam navem magnam, et instaurandam eandem cum diversis rebus et victualibus necessariis ad illam sic instauratam usque Norweggiam ad abinde dominam Margaretam filiam regis Norwegiae Angliam […] xxxj doleis vini […] quia j dolium fuit de raspeys ad colorandum alia » (Stevenson 1870, vol. 1, p. 139).

Dans les villes du nord et de l’est de la France ainsi que dans les régions limitrophes, les râpés faisaient partie de l’offre habituelle dans les tavernes depuis le Moyen Âge. Les premières sources écrites datent du xiiie siècle. En 1229, le râpé est mentionné comme raspetum dans la charte de la ville de Bruxelles. Il ne pouvait être servi par les taverniers que jusqu’à la Pentecôte, sinon le tonneau et le vin étaient confisqués par le duc (Favresse 1934)4. En tant que raspet, on pouvait le trouver au Moyen Âge central dans les tavernes de Douai, il coûtait un peu plus cher que le vin ordinaire (Espinas 1913, p. 292). Il était également répandu dans les villes alsaciennes depuis le xiiie siècle. Le chroniqueur dominicain de Colmar écrit dans ses notes qu’en 1297, à Colmar, on donnait aux pauvres un tonneau de râpé pour un tonneau vide en raison de l’abondance des vendanges : « Unum vas rappes pro vacuo vase vendebatur pauperibus. Boni crevit abundantia vini5».

Le râpé de la région de l’Oberrhein était très apprécié à la cour de Lorraine. En novembre 1524, pour le baptême de Nicolas, fils du duc Antoine de Lorraine, on servit du rappé d’Allemaigne parmi d’autres vins de choix comme le vin de Beaulne ou le vin d’Ay.6 Nicolas, plus tard Comte de Vaudémont et Duc de Mercoeur (1524-1577), semble être resté fidèle à ce vin par la suite. Selon l’inventaire réalisé après sa mort en 1577, les caves de sa résidence, Château Nomeny, abritaient entre autres vins « ung virlin de vin blanc rapé d’Allemagne »7.

La littérature agronomique fournit depuis le xvie siècle de nombreuses informations sur la préparation et l’utilisation du râpé. Dans l’ensemble, deux types de râpé étaient produits. Le râpé de copeaux était fait avec des copeaux de hêtre, préalablement lavés à l’eau pour éliminer le goût du bois. Il servait à clarifier les vins rapidement et efficacement. Le râpé de raisin était fabriqué avec des raisins noirs, généralement égrappés et non foulés, placés en couches dans le tonneau en alternance avec des copeaux de bois ou des sarments de vigne. La base était complétée par du vin nouveau ou du vin vieux et éventuellement par de l’eau. Le vin retiré était remplacé. Le râpé de raisin donnait une boisson agréable, au goût constant, qui était disponible jusqu’au printemps après la récolte. La production du râpé était surtout pratiquée dans les grands foyers et les domaines, dans les tavernes et chez les marchands de vin. Il servait par ailleurs à améliorer les vins faibles ou qui menaçaient de s’éventer. On les versait sur du râpé pour en renforcer le goût et la couleur, d’où l’expression « passer sur le râpé »8.

En français, le mot râpé désignait donc d’une part la boisson en tant que produit final, d’autre part la préparation, c’est-à-dire la base dans le tonneau, qui pouvait être constituée soit de copeaux de bois, soit de raisins avec ou sans les rafles, soit d’un mélange de raisins et de copeaux de bois ou de sarments de vigne. Râpé désignait en outre les copeaux de bois utilisés pour la préparation du vin râpé qui étaient généralement fabriqués et vendus par le tonnelier9.

Les auteurs abordent également les cépages utilisés pour la production du râpé. Jacques Gohory mentionne en 1549 le négrier : « voicy le negrier duquel les mesnagers font le rappé & se tourne en bon vin sur l’arrière saison » (Gohory 1549, p. Eii). Jean Liébault, dans sa version étendue de l’Agriculture et maison rustique de 1583, recommande pour le râpé « de raisins pinots & sarminiens, qui soient bien meurs, & ayent l’escorce dure & de ces grumes [grains] seules & entieres sans estre crevées fera remplir à peu pres un muy » (Etienne, Liébault 1583, p. 332r). Louis Liger rapporte dans son Nouveau théâtre d’agriculture en 1713 : « Nous avons dit comment ce rapé se faisoit, nous avertirons seulement qu’il y en a qui ne prennent que des tresseaux : d’autres se servent de pineaux noirs, cela dépend de la fantaisie ; les premiers raisins rendent le vin plus ferme, & les autres plus délicat » (Liger 1713, p. 513-514). Maître Pierre Asse souligne en 1694 que « Les rapez raisins sont ordinairement composez de raisins noirs qu’on appelle Samoreau qui sont les meilleurs » (Asse 1694, p. 30-38). L’Orléanais Jean-François Colas précise en 1770 que « la qualité principale du vin de Samoireau est d’être fort en couleur & d’être plus propre pour les rapés » (Colas 1770, p. 159-161).

Les cépages mentionnés pour la production du râpé ont en commun une couleur de baies noire, voire des variantes à chair rouge, qui contiennent des anthocyanes non seulement dans la peau mais aussi dans la pulpe. Certaines descriptions suggèrent l’utilisation de cépages aux petites baies à la peau dure, ce qui donne des vins d’un rouge profond, de longue garde avec une structure serrée. Leur identité génétique n’est pas toujours claire. Le négrier est probablement l’équivalent du teinturier et est étroitement apparenté au pinot noir (Röckel 2020)10. Godefroy, dans son Dictionnaire de l’ancienne langue française, rapproche le négrier des vignes sauvages sur la base de plusieurs preuves textuelles11 . Le samoireau, un cépage noir répandu à partir du xvie siècle dans la Loire, dans les régions viticoles autour de Paris, en Champagne et en Lorraine, était assez productif et donnait des vins très colorés. La samoireau est identique au cépage côt (Galinié 2016). Alors que le tressot est une variété autrefois répandue dans le département de l’Yonne (Rozier 1789, p. 521-524), l’identité du sarminien reste floue.

En 1789, François Rozier décrit en détail le principe de la vinification du râpé. Il évoque le potentiel effervescent des raisins mûrs, donc riches en sucre, qui se développe dans les baies non écrasées et qui a un effet conservateur :

« On doit choisir les raisins les mieux conservés, les plus mûrs, & ceux qui sont reconnus pour être les plus doux, c’est à dire, pour contenir la plus grande quantité de parties sucrées, & susceptibles de produire plus d’esprit ardent par la fermentation vineuse. […] l’esprit ardent & l’air fixe sont les grands conservateurs du vin. Les substances sucrées produisent l’un & l’autre, & de leur combinaison intime dans la liqueur, dépend sa durée. […] Ce rapé vaudra beaucoup mieux si […] la fermentation s’exécute en totalité dans les vaisseaux fermés. »

Rozier mentionne ici le risque d’explosion des fonds de la futaille et comment y remédier en laissant « un vide de quelques pouces, afin que l’air trouve un espace pour se débander ». Avec une vinification en tonneau fermé, « ces grains deviennent alors autant de dépôts particuliers d’air fixe, & de principes mucilagineux & sucrés ; parce que n’étant pas écrasés ils n’ont presque pas mêlé leurs parties constituantes avec celles de la liqueur, c’est en cela qu’ils deviennent très-utiles pour le but qu’on se propose. »12

Le râpé en Allemagne, notamment dans le duché de Wurtemberg13

Le plus ancien document écrit connu à ce jour concernant le râpé dans le Wurtemberg date du xiiie siècle. En 1296, les enfants du ménestrel Gottfried von Neuffen ont vendu leur pressoir hérité de leur père ainsi que des droits sur des vignes sur le Wilerberg près de Güglingen (Zabergäu, district de Heilbronn, Wurtemberg) au monastère du Saint-Sépulcre à Spire. L’acte conteste le droit coutumier qui autorisait des métayers à ramasser des raisins ou même des sarments dans les vignes pour produire le vin appelé en langage populaire rappais : « […] promittimus per presentes quod nec ratione consuetudinis hucusque habite de racemis de aliquibus vineis auferendis nec ratione vini, quod rappais vulgariter dicitur, cuius faciendi causa etiam auferri a nobis in aliquibus vineis consueverunt botri aliquando seu racemi […] ».14 Récolter des raisins à part pour produire du râpé semble donc avoir une très longue tradition.

Les râpés jouent un rôle dans la loi allemande sur le vin de 1498. Adoptée en 1487 lors de la diète impériale de Rothenburg et complétée en 1498 lors de la diète impériale de Fribourg, la Satzung und Ordnung über Weine réglemente pour la première fois la production de vin dans tout le Saint-Empire romain germanique. Il s’agit de la première loi sur la pureté du vin et de la plus ancienne loi allemande sur les denrées alimentaires. La quantité de soufre que l’on pouvait ajouter au vin était limitée à un lot par tonneau, la production de vin devant par ailleurs se faire « sans aucune manipulation et sans additifs », de la récolte à la consommation. Les vins aux herbes tels que l’aunée, la sauge ou l’absinthe étaient expressément exclus, de même que les « perwein [Beerwein = râpé de raisins], kempwein [râpé de raisins avec les rafles, du mot allemand Kamm = rafle], et sponwein [spainvin ou râpé de copeaux] ». Ceux-ci pouvaient être fabriqués et consommés « à leur juste époque, comme il se doit et comme le veut la tradition15 ».

L’interdiction des additifs dans le vin interdisait théoriquement la production de vins de type perwein, kempwein et sponwein qui peuvent être assimilés aux râpés. Mais ils faisaient évidemment tellement partie de l’éventail des vins à la fin du Moyen Âge qu’il était impossible d’en interdire la production ; de plus – la loi visait en premier lieu à protéger les consommateurs – les additifs utilisés n’étaient apparemment pas considérés comme nocifs à la santé.

Nous reconnaissons alors dans les dénominations perwein, kempwein et sponwein les différentes variétés de râpé produites en France. Vers 1500, le terme spanwein apparaît sous le nom de spainvin dans la ville vosgienne d’Épinal, le rappé et le spainvin étaient offerts par la ville comme vin d’honneur spécial aux invités16. De même, en Alsace, à Riquewihr et à Sélestat, le rappiss et le spanwein figurent dans les registres du conseil municipal comme vins d’honneur (Alanne 1956, p. 28).

Recettes pour le râpé

Les recettes ont été transmises dans des manuscrits monastiques, dans des traités médicaux ou botaniques (Kräuterbücher) et dans des ouvrages agronomiques (en allemand Hausväterliteratur).

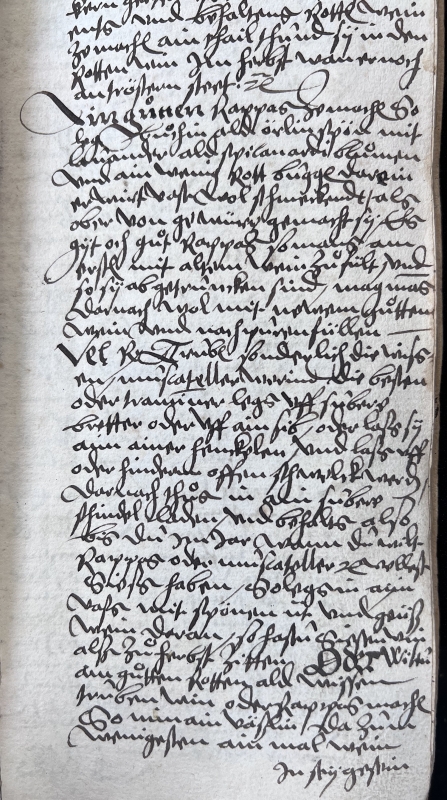

Citons une recette manuscrite du monastère bénédictin de Blaubeuren, qui possédait des vignes dans la haute vallée du Neckar. Un manuscrit datant du milieu du xvie siècle, le Familiae Blauburensis regimen, contient des instructions de service pour le personnel du monastère. Le cellérier laïc devait « remplir les râpés et les kruttwein [Kräuterwein = vins aux herbes] tous les soirs comme il se doit17». Par ailleurs, le manuscrit comprend sur 40 pages des recettes de vin, dont plusieurs pour les râpés : les raisins étaient empilés dans un tonneau avec des copeaux de bois et des herbes aromatiques comme la lavande et des fleurs de nard ou avec des feuilles de sauge et des épices comme la cannelle et des clous de girofle, puis arrosés de bon vin. Une autre recette recommande des raisins de traminer et de muscat séchés à l’air (Fig. 2).18

Fig. 2. Recettes de râpé du xvie siècle.

Le règlement manuscrit du monastère de Blaubeuren datant du milieu du xvie siècle contient un grand nombre de recettes de vin, dont plusieurs pour le râpé (voir transcription et traduction en annexes).

Hauptstaatsarchiv Stuttgart, A 478, Bü. 16g, Bl. 152r.

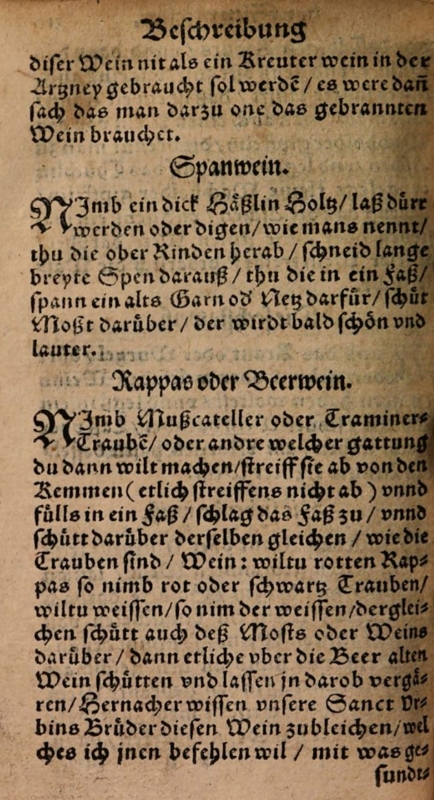

Dans le Wurtemberg, il semble que l’on utilisait principalement des cépages nobles pour préparer le râpé. Jeremias Held, pasteur à Flein près de Heilbronn, avait rédigé en 1566 une pharmacopée sur la base de recettes du médecin Nicolaus Spindler, qui recommandait également le muscat et le traminer pour la préparation du râpé (Spindler, Held 1566, p. 310v/311r) (Fig. 3).

Fig. 3. Recette de râpé.

Spanwein est l'équivalent allemand de râpé de copeaux, Beerwein ou Rappes le nom d'un râpé de raisins (voir transcription et traduction en annexes).

Spindler, N., Held, J., Experiment. Gewisse rechte und bewärte erfahrung allerhand Artzney / wider allerley seltzame Gebrästen, Fehl und Kranck [...], Frankfurt am Main 1566, Bl. 310v, exemplaire de la Bayerische Staatsbibliothek München.

Apparemment, les métayers avaient l’habitude de couper des raisins de cépages nobles pour leurs propres besoins avant les vendanges officielles, ce qui représentait un manque à gagner pour les seigneurs fonciers dans le duché du Wurtemberg, si bien qu’en 1607 les autorités décrétèrent un nouveau règlement relatif aux vendanges. Les détenteurs de vignes devaient livrer au seigneur foncier une partie de la récolte et tous ceux qui avaient emprunté de l’argent en échange de la récolte à venir se voyaient refuser le droit, sauf autorisation exceptionnelle, de couper les raisins de « Muscateller, Traminner, Gutedel, Veldleiner noch andere dergleichen Edle Trauben » donc « du muscat, du traminer, du chasselas, du veltliner ou d’autres raisins nobles » pour les vendre au marché ou pour fabriquer du râpé à la maison19.

Le râpé à la cour des ducs de Wurtemberg

Le râpé issu de la production domaniale jouait également un rôle à la cour des ducs de Wurtemberg. Depuis la fin du Moyen Âge, les vins y étaient classés en vins ordinaires et en vins de cru. On désignait par vins de cru ceux qui provenaient d’un terroir bien situé et qui se distinguaient des vins ordinaires par l’utilisation d’un cépage noble ou par un mode de fabrication particulier.20 Le râpé, originaire de Metzingen, un village viticole au pied du Jura souabe, faisait partie de ces crus. Ils étaient servis lors des plus grandes fêtes princières. Pour un meilleur impact médiatique, la splendeur des fêtes de la cour était documentée. À l’occasion du mariage du duc Ludwig, margrave de Bade, en 1575 avec Dorothea Ursula, l’humaniste et poète de cour Nikodemus Frischlin (1547-1590) rédigea la description du mariage, qui comprend une liste de tous les vins servis au banquet, dont du râpé, qu’il décrit comme « le rejeton impétueux des grappes de Metzingen » (« et proles vehitur Mezingi animosa racemi ») (Frischlin 1577, p. 18). Du râpé fut également servi lors de la fête organisée à l’occasion de la remise de l’ordre de la Jarretière au duc Frédéric Ier en 1603. C’est maintenant à Erhard Cellius (1546-1606) d’adapter littérairement la liste des vins dans la description de la fête. Il comprend le râpé comme « Rubeum facticium ex integris uvis rubris, integris cum racemis, unde Rappacium vocant 21 » – un vin rouge donc, qui était produit à partir de raisins entiers avec les rafles.

Metzingen était connu pour ses vins rouges issus du cépage klevner, synonyme local du pinot noir dans le Wurtemberg. Le pinot noir présent notamment dans les vignobles de la haute vallée du Neckar, émerge dans les sources à compter du début du xve siècle (Krämer 2006, p. 94). Il est fort probable que ce râpé ait été préparé à Metzingen à partir de raisins de klevner. Le duc possédait deux parcelles de vigne à Metzingen, Wildnauer et Sprenger, qui étaient manifestement plantées en klevner au xvie siècle.22 Dans les comptes de la cave seigneuriale d’Urach, qui traitait la récolte de raisin de Metzingen, on trouve à plusieurs reprises des références concrètes à la préparation du râpé. Les comptes mentionnent en 1573/1574, sous la rubrique des frais de vendanges, que six personnes avaient « coupé les rappis » dans la vigne ; auparavant, un charretier avait reçu un salaire pour avoir transporté « quelques tonneaux vides ainsi que les petits fûts du rappis vers Metzingen23 ». On utilisait donc pour le râpé des fûts spéciaux, plus petits que les tonneaux habituels. Dans les comptes, on trouve, parmi les sorties, du vin ordinaire qui était utilisé pour remplir le râpé lorsqu’il s’épuisait. Cette boisson spéciale était réservée au souverain et aux hauts fonctionnaires de l’État. Dans les comptes annuels de 1619/20, le greffier note l’existence de 12 imi 6 mesures de vin (environ 240 litres) pour remplir « [les tonneaux] des râpés de notre gracieux prince et seigneur et des fonctionnaires » (« unseres gnädigen Fürsten und Herrn und der Ambtsläuth Rappißer »). Le bailli supérieur et le bailli inférieur avaient des tonneaux de râpé qui leur étaient personnellement réservés dans la cave seigneuriale d’Urach. Urach avec son château était l’une des résidences des ducs de Wurtemberg. Chaque fois que le prince y tenait sa cour, des tonneaux à râpé devaient être préparés : « Dieweil die Rappißer wegen deß […] Hoflagers […] angemacht, ist darzuo Wein gebraucht worden […]24». La guerre de Trente Ans a probablement mis fin à la production de râpé à Metzingen, car les comptes de l’époque postérieure n’en font plus mention.

Dans la région de Hohenlohe, le râpé faisait également partie des vins d’honneur lors des fêtes princières. Lors des festivités de baptême de son fils Ludwig Kasimir en 1578 au château de Weikersheim, Wolfgang II, comte de Hohenlohe, fit servir à la table des seigneurs, en plus de 40 mets de choix, « de la malvoisie et du vin d’aunée, au deuxième plat du Rheinfall et du vin rouge du Rhin, au troisième du vin blanc du Rhin et du vin de Franconie, au quatrième du râpé rouge, à la confiserie du râpé blanc »25. Il est probable que le râpé blanc, peut-être produit avec des raisins de traminer ou de muscat flétris, était le plus doux, moins âpre et donc approprié pour terminer la confiserie sucrée.

Le râpé comme moyen de valorisation des restes de vin et le contrôle des fraudes

Le râpé était surtout intéressant pour les grands ménages, et particulièrement avantageux pour les taverniers. Pour eux, il s’agissait d’une « boisson utile / alors tout ce qui s’écoule des autres vins / ou de la table / on le verse le soir dans le tonneau du râpé / on le boit ensuite pour une friandise26». Ce jugement datant de 1568 laisse entendre que le râpé n’était pas toujours une boisson noble.

Il est évident que les autorités fiscales ont porté une attention particulière au vin de type râpé. Dans les grandes villes cela a entraîné un besoin de réglementation correspondant. En principe, les cabaretiers devaient payer les aides (Umgeld), une sorte d’impôt sur les boissons pour tous les vins qu’ils débitaient. Les vins achetés sur le marché étaient examinés par des jaugeurs de vin municipaux lors de leur stockage dans la cave, leur niveau de remplissage était contrôlé et les tonneaux étaient marqués et scellés. Ils étaient taxés soit à l’avance, soit après consommation. Le prélèvement se faisait sous la surveillance des commis des aides et, en principe, le cabaretier n’avait pas le droit de remplir les tonneaux. Les fûts de râpé faisaient l’objet d’exceptions. On ne pouvait pas les sceller car ils recevaient non seulement les restes de vin de la table mais aussi le vin de lie, et les restes d’autres fûts. Les commis accordaient donc une attention toute particulière aux tonneaux de râpé, car il s’agissait d’éviter que le tavernier ne transforme le tonneau de râpé en une source (de revenus) toujours jaillissante. L’administration fiscale municipale tentait d’éviter les fraudes en effectuant des contrôles stricts et en limitant la quantité et la taille des fûts de râpé.27

À Strasbourg par exemple, où le râpé jouait un rôle important, les taverniers devaient faire appel à un jaugeur de vin (« Weinmesser ») qui mesurait et prélevait dans la cave tout le vin à débiter. Des dispositions particulières s’appliquaient aux râpés : les cabaretiers n’avaient droit qu’à un seul tonneau de râpé dans leur cave, qui devait en outre être mesuré exclusivement par des commis jurés ; même le vin dont le cabaretier avait besoin pour la cuisson des poissons ne pouvait être prélevé que sous surveillance ; en outre, les tonneaux de râpé ne devaient pas dépasser une taille de quatre à six ohms (un ohm = 45 litres).28

En France, les autorités fiscales ont interdit à plusieurs reprises, en 1680 et en 1720, les râpés de copeaux à tous ceux qui vendaient du vin ; pour le râpé de raisins, ils ont limité le nombre de fûts de râpé autorisés dans les cabarets (Asse 1694, p. 30 ; Lachiver 1982, p. 154). On considérait que « les rapés ruinent les Aydes, autorisent les fraudes, & aneantissent les droits » et pour éviter les fraudes, on formait les commis des aides à reconnaître, au son des fûts, comment le tonneau de râpé était rempli et quel était son contenu.29

Goût du râpé et effets sur la santé

Le franciscain et explorateur flamand Guillaume de Rubrouck (vers 1215-1270) nous donne une idée du goût du râpé au xiiie siècle. À partir de 1252, il entreprend un voyage en Extrême-Orient à la demande du roi Louis IX de France. Il a rédigé un récit de son voyage en Mongolie en 1253-1255, dans lequel il décrit le kumys, la boisson des Mongols à base de lait de jument fermenté, et explique qu’il pétille sur la langue comme le râpé : « pungit enim super linguam sicut vinum raspei dum bibitur »30. Le râpé était donc un vin mousseux, une caractéristique qui a perduré au fil des siècles, ce n’est donc pas un hasard si Rozier, dans son Cours complet d’Agriculture de 1789, a reconnu au râpé une certaine proximité avec le Champagne : « sur tout le gaz acide carbonique qui donne une saveur piquante à la liqueur, et la fait rapprocher, de ce côté-là seulement, de celle des vins de Champagne » (Rozier 1789, p. 523).

La douceur que le vin tirait des baies était une autre caractéristique, surtout lorsque celles-ci étaient passerillées, ce qui était surtout pratiqué dans les régions alémaniques. On essayait parfois de conférer au vin un goût plus aromatique avec des variétés bouquetées comme le traminer ou le muscat, ainsi qu’avec des herbes et des épices : « On a l’habitude d’y ajouter des épices pour qu’il ne soit pas seulement doux et savoureux, mais aussi fort et puissant en goût. »31

À Strasbourg, dans les familles bourgeoises, on préparait pour Noël et le Nouvel An un Räppes spécial, très épicé qui se rapprochait de l’hypocras. Les recettes se transmettaient de génération en génération. Outre les raisins secs, les raisins de Corinthe et les écorces d’orange, on ajoutait de nombreuses épices comme la noix de muscade, la cannelle, les clous de girofle ou le genièvre. Les grains de raisin gorgés de vin, räpstriwel, pouvaient être consommés séparément.32 Le Rappiser particulièrement doux était également courant à Bâle.33 En Suisse, on produisait un tel râpé doux et pétillant dans des Zwangfässli, des « fûts de force34 », si solides dans leur structure qu’ils n’explosaient pas lorsqu’on les fermait hermétiquement, afin d’éviter que le gaz produit ne s’échappe. Il fallait veiller à « laisser de l’air au vin / pour que l’air s’échappe progressivement / ou bien / si on ne veut pas le laisser sortir / à l’enfermer si fortement / que la résistance du tonneau dépasse la force d’expansion de l’air : comme nous le voyons donc / nos soi-disant Rappisser Wein sont enfermés dans des tonneaux aux douves et aux fonds extrêmement épais / qui sont maintenus ensemble par de solides cercles de fer35 ».

Les recettes de râpé mentionnent des copeaux de bois avec lesquels les raisins étaient empilés dans le tonneau. Les copeaux de bois servaient avant tout à clarifier le vin. Les tanins contenus dans les éléments ligneux avaient, d’après certains, un effet conservateur grâce aux antioxydants qu’ils contenaient. L’ajout des rafles a fait l’objet de controverses cependant. Si des raisins non mûrs étaient traités avec les rafles, cela conférait au vin une âpre astringence. L’abbé Rozier déconseille l’utilisation des rafles : « Rapé de grappes & de grains. […] Je ne conçois pas pourquoi on a l’habitude d’y ajouter les grappes, tandis que le grain seul suffit & que les grappes donnent à la liqueur un goût âpre & acerbe, si elles ne sont pas mûres ; à moins qu’on ne suppose mal à propos, comme quelques auteurs, que l’âpreté & l’acerbe sont les conservateurs du vin. En ce cas, du bois de chêne vaudroit bien mieux, puisque de tous les bois indigènes à la France, c’est celui qui possède ces qualités au plus haut degré » (Rozier 1789, p. 521/522).

Le médecin et naturaliste zurichois Conrad Gessner (1516-1565) explique dans sa pharmacopée de 1552 que le Rappis doit son nom au fait qu’il « mord la langue avec une astringence » et qu’il obtient cette « astringence […] qui brûle la langue avec une âpreté piquante » en faisant fermenter des raisins non mûrs avec les rafles, ce qui serait la préparation habituelle. Mais à Zurich, souligne-t-il, on fait « le Rappis auff ein andere weiß », d’une autre manière, c’est-à-dire exclusivement avec des raisins mûrs, arrosés de bon vin, et pour le remplissage, on n’utilisait que du vin noble36. Le médecin et botaniste Hieronymus Bock (1498-1554) classait lui aussi le râpé parmi les vins âpres et le rapprochait par son goût du vin de cerise ou de prunelle (Bock 1580, p. 449r). Le poète humaniste Johann Fischart (1546-1591) s’est inspiré de ce goût âpre et piquant pour le jeu de mots « O Räppis, O Rebenbiss, der biss ! » (« oh râpé, oh vigne mordante qui mord ! »), dans la litanie d’ivresse de son adaptation appelée Geschichtsklitterung du cycle romanesque Gargantua et Pantagruel de François Rabelais (Fischart 1590, p. 192).

Malgré la diversité des recettes et donc du goût du râpé, une chose faisait l’objet d’un large consensus : de l’avis des médecins, il n’était pas vraiment bon pour la santé. Le médecin d’Augsbourg Christoph Wirsung (1500-1571) écrit dans son célèbre Artzney-Buch à propos du râpé, appelé Rappes ou Beerwein : « Ce vin est très agréable / mais si on en boit trop / il fait beaucoup de mal à la tête / il déchire le cerveau / surtout le soir après l’heure du repas / parce qu’il est très subtil / chaleureux et piquant / il fait vite dormir / il irrite l’intestin [provoque des problèmes de digestion] vers le soir / mais le matin il fait manger avec plaisir. Mais parmi tous les vins d’herbes / aucun n’est plus nocif pour le cerveau que celui-ci. C’est pourquoi ils sont tous deux consommés plus pour le plaisir / et parce qu’ils sont agréables / que pour le plaisir de la santé37 ».

Raspato, le râpé italien : un ancêtre du lambrusco et un plaisir pétillant

Le dominicain Giordano da Pisa (vers 1255-1311), prédicateur et lecteur de renom, prononça le 17 janvier 1304 dans la célèbre basilique Santa Maria Novella de Florence le sermon dominical sur les noces de Cana, pour lequel il imagina une ratio mordificazionis, une raison du pétillement. Il y compare l’amour de Dieu, qui bouscule l’homme, le stimule vivement par de petites piqûres et apporte ainsi le salut, à l’effet vivifiant des vins mousseux qui pétillent sur la langue et qu’il appelle vini raspanti38. Si Giordano da Pisa utilisait ce vin comme appât pour enthousiasmer les gens pour Dieu et les mettre sur la voie, les vini raspanti pétillants devaient déjà être assez populaires en Toscane vers 1300.

Le râpé s’appelait raspato en Italie, il est possible qu’il soit issu d’une méthode de production archaïque qui utilisait des variétés de lambrusco, c’est-à-dire des vignes sauvages domestiquées conduites sur des arbres et que les Étrusques cultivaient déjà. De nombreuses sources attestent que le raspato était courant en Toscane, en Émilie-Romagne et à Rome au bas Moyen Âge39. Mais le raspato était également produit dans les Pouilles et dans le Piémont.40 Aux xvie et xviie siècles, en Italie comme ailleurs en Europe, de nombreux écrits sur l’agriculture, l’économie et la gestion du ménage ont été rédigés à l’intention des propriétaires de domaines agricoles. À cela s’ajoutent les guides de santé du début de l’époque moderne, qui traitent souvent de la nourriture et de la boisson. Ces deux types de sources donnent des informations sur la fabrication, le goût et les effets du raspato41. On constate une concentration frappante de la production de raspato dans le nord de la Toscane et en Émilie-Romagne.

L’agronome Giovan Vittorio Soderini (1526-1596) fournit dans son Trattato della coltivazione delle viti une dizaine de recettes différentes de râpé, toutes à base de raisins, arrosées de vin vieux ou nouveau, éventuellement complétées par de l’eau, et toujours avec des raspi, les rafles broyées.42 Selon Soderini, « le raspato ainsi préparé avec une quantité raisonnable de raspi est toujours excellent, à condition qu’il soit fait avec des raisins de l’espèce abrostino43 » , une ancienne variété de lambrusco. « Si l’on n’en a pas, il faut utiliser du canaiolo44 ». Pour le raspato blanc, il recommande le colombano, le trebbiano ou le braccioli, ainsi que le muscat blanc ou noir si le vin doit être parfumé45. Soderini souligne qu’il était indispensable de superposer les grains de raisin dans le tonneau en alternance avec des copeaux de bois. En Italie on utilisait pour cela du bois de noisetier ou de châtaignier. Les copeaux de bois servaient surtout à clarifier le vin46. L’ajout des raspi, les rafles de raisin, que l’on faisait bouillir séparément avec de l’eau et que l’on versait sur le raspato parce que cela le rendait frizzante, mousseux, était également un élément fixe : « perche oltr’à quello lo faccia frizzante e piccante, mettendovi ancore i raspi bollenti 47 ». Une fois le tonneau fermé, on y introduisait à nouveau, par la bonde, une alternance de grains de raisin et de copeaux de bois, puis on le remplissait de vin de type Greco, un vin blanc de qualité supérieure de la région de Naples. Lorsque la (deuxième) fermentation commençait, on ajoutait des fruits de l’azérolier (azzeruole), du cormier (sorbe) ou des framboises (aponi) et des mûres (more negre de Roghi), ainsi que des graines de grenade (granella di pomo granato). Selon Soderini, cela conférait au raspato un goût agréable et un pétillement gracieux48. L’ajout de ces fruits et baies tanniques favorisait la formation d’une mousse fine, et contribuait à rendre le vin plus brillant (Fig. 4). Soderini recommandait pour le raspato de petits tonneaux d’une contenance ne dépassant pas cinq ou six barili, ce qui correspond à un tonneau d’environ 250 à 300 litres49.

Contrairement à l’usage en France et en Allemagne, où les fûts de râpé étaient remplis en continu, Soderini conseillait de ne remplir à nouveau le tonneau qu’une seule fois, une fois qu’il avait été bu : « […] poi bevuoto riempi di nuovo del medesimo per una volta sola » (Soderini 1600, p. 92).

Fig. 4. Un des ingrédients du raspato en Italie : le cormier. Les fruits tanniques du cormier (Sorbus domestica) étaient ajoutés au raspato en Italie pour le clarifier et le coller.

Sorbus_domestica_By archenzo - Etna, Sicily, CC BY-SA 3.0 [https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1424627].

Examinons certains aspects des méthodes de préparation italiennes du raspato à travers d’autres recettes. On utilisait en premier lieu des cépages noirs riches en tanins. Ainsi, le père Vitale Magazzini († 1606), responsable de la viticulture de l’abbaye de Vallombrosa près de Florence, recommande des raisins égrappés et les cépages toscans canaiolo, rafone50 ou mammolo51, arrosés du meilleur vin vieux (Bacci 1596, p. 32). Il mentionne en outre, comme Soderini avant lui, la variété de lambrusco abrostino, qui produisait apparemment des raspati particulièrement pétillants.

Andrea Bacci (1524-1600), qui fut le médecin personnel du pape Sixte V (1521-1590), enseigna la botanique et la pharmacologie à l’université de Rome et publia en 1596 un ouvrage sur les vins d’Italie. Il mentionne également l’utilisation de raisins labrusca d’un noir profond pour la production du raspato et ajoute que ceux-ci étaient utilisés dans les régions plus froides pour colorer les vins pâles (Bacci 1596, p. 32). Le médecin Francesco Scacchi (1577-1636), originaire des Marches, explique que les vins issus de vignes lambrusques (vignes sauvages) – qu’il appelle vins étrusques -, lorsque leur fermentation est supprimée, moussent fortement, mais, en raison de leur couleur noire, sont mélangés à des vins jaune clair pour obtenir une couleur plus rouge52. Soderini a détaillé les caractéristiques du cépage abrostino : « Lorsque les baies sont ratatinées, elles protègent et conservent les autres vins, car elles ne se détériorent pas, et elles aident toujours à obtenir de la couleur, de la force et de la bonté dans le vin. Le raspato produit exclusivement avec de l’abrostino est excellent, et les rafles d’abrostino, bouillies avec de l’eau ou du vin pour les verser sur le raspato, donnent au vin plus de goût et de caractère pétillant (raspo) que les rafles d’autres variétés 53 ».

Le maître de chai du pape Paul iii (1468-1549), Sante Lancerio54, a laissé dans ses notes sur les vins d’Italie une recette pour préparer à Rome un raspato de qualité supérieure. Sante Lancerio écrit qu’il ne faut utiliser que du vin de première qualité et des raisins parfaits. Il conseille d’utiliser des raisins doux et sucrés, récoltés à pleine maturité par temps sec, de la variété cesanese55, provenant de vieilles vignes situées dans un endroit sec, au sens de chaud et aride. Sante Lancerio remplissait le tonneau soit avec du moût, soit avec du greco de qualité, auquel il ajoutait les rafles préalablement bouillies dans l’eau pendant un quart d’heure, ainsi que des fruits de cormier 56.

Sante Lancerio était un maître de chai expérimenté et averti. Il évoque dans sa recette un aspect central de la préparation du raspato : la fermentation en tonneau étanche était la seule façon d’obtenir de l’effervescence. Il était tout d’abord important de choisir un tonneau solide et bien cerclé. Après le remplissage, le tonneau devait être bien fermé, mais il y avait un risque que les tonneaux éclatent. Pour ceux qui craignaient cela, Lancerio recommandait de mettre un tube de fermentation dans le tonneau57. Le risque d’éclatement des tonneaux de raspato est également mentionné par Francesco Scacchi : « […] mirum non sit, si dolia sic cohibita quandoque disrumpantur […] » (Sacchi 1622, p. 226).

Andrea Bacci décrit en détail les tubes de fermentation utilisés dans la fabrication du raspato dans son livre sur les vins d’Italie, paru en 1596 : « C’est pourquoi les bons viticulteurs, qui ont beaucoup d’expérience, ont recours à deux inventions utiles. Ils introduisent dans le tonneau, par la bonde, un long tube surmonté d’une petite cuvette en bois, ce qui permet au gaz de fermentation de s’échapper sans épuiser le potentiel effervescent. Pour éviter que le gaz ne se perde par une longue fermentation, que le caractère effervescent et la grâce ne se perdent et que les gaz fins et grossiers ne s’échappent, ils ne laissent pas partir en fermentation tumultueuse tels vins, mais ils suppriment cela par une fermentation douce, sinon nous verrons la substance liquide se transformer en vin aqueux et en un bouillon fade et trouble58 ».

Ce n’est qu’en parvenant à fixer le gaz carbonique dans le vin que l’on obtenait un vin pétillant, manifestement très apprécié des connaisseurs de vin au xvie siècle. Le médecin romain Alessandro Trajano Petroni (vers 1510-vers 1581) décrit la formation de bulles dans le verre et le goût du raspato dans son guide de santé de 1581 : « Il se développe de manière d’autant plus délicate que la fermentation est courte et modérée. Il est doux, à la fois pétillant et étincelant, ce que l’on appelle une lueur et que l’on perçoit sur la langue comme un doux picotement. Et c’est comme si le vin était propulsé par les nombreuses étincelles qu’il dégage. Ces trois caractéristiques sont très appréciées des connaisseurs de vin »59.

Le gaz (Petroni utilise spiritus pour désigner les bulles de gaz carbonique, donc esprit dans le sens de souffle, exhalaison, car le mot gaz carbonique ou CO2 n’était pas encore connu à l’époque), qui se forme et s’échappe lors de la fermentation, serait retenu par la fermentation ralentie et ne pourrait pas s’échapper à travers le tonneau fermé. Petroni décrit clairement le spectacle visuel qui s’offrait aux amateurs de vin lorsque le raspato était servi dans des verres : « Mais lorsqu’il [le raspato] est tiré et versé dans un récipient en verre, c’est comme si les portes s’ouvraient, la cage brisée, et il envoie constamment ses esprits auparavant enfermés vers le haut comme s’ils étaient exubérants de joie, en même temps il fait monter la mousse sur les bords du verre, et se rencontrant entre eux, les esprits germent les uns après les autres et s’élèvent en une succession dense, on pourrait l’appeler vibrare, ce que l’on décrit toutefois en langage populaire de manière insuffisante par brillare »60.

Pour pouvoir en prendre conscience en tant qu’amateur de vin, bien sûr des verres appropriés étaient nécessaires. Les verriers de Venise ont utilisé de nouveaux procédés à partir de la seconde moitié du xve siècle. Alors que les verres plus anciens présentaient des inclusions et une teinte verte, le cristallo a donné naissance à un verre aux parois extrêmement fines et parfaitement transparentes. À la fin du xve et surtout au xvie siècle, une forme de verre haute et allongée, que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de flûte à champagne, est devenue à la mode à Venise (Fig. 5). Le phénomène des bulles de gaz naissantes était alors d’autant plus facile à observer. Un vin opaque noir et rouge cachait les bulles. Un rosé foncé ou un rouge rubis clair étaient donc à cet égard les couleurs de vin les plus demandées à cette époque.

Fig. 5. Verre vénitien.

Depuis le xvie siècle, les verriers vénitiens produisent des verres fins et transparents en cristal (le cristallo), qui mettent en valeur les bulles des vins mousseux. Cette forme de verre s'est ensuite imposée comme flûte à champagne. Verre à flûte avec ailes bleues, Venise, env. 1550-1600.

Rijksmuseum Amsterdam, n° d'inventaire BK-KOG-120, prêt de la Société royale des antiquités.

En ce qui concerne la sensation gustative, Petroni s’est essayé, pour le piccans en italien populaire, le picotement, à des créations lexicales latines pour décrire le phénomène : « latine forsan suavipungens [agréablement pétillant], aut dulcivellians [doux pincement], aut iucundeferiens [joyeusement piquant], dici posset »61. « Le goût suave », selon Petroni, « n’apporte en soi rien que de la douceur, c’est plutôt le souffle du vin [spiritus] qui accompagne le goût qui provoque ce picotement en s’élevant avec une grande force et en caressant la langue jusque dans ses moindres recoins62».

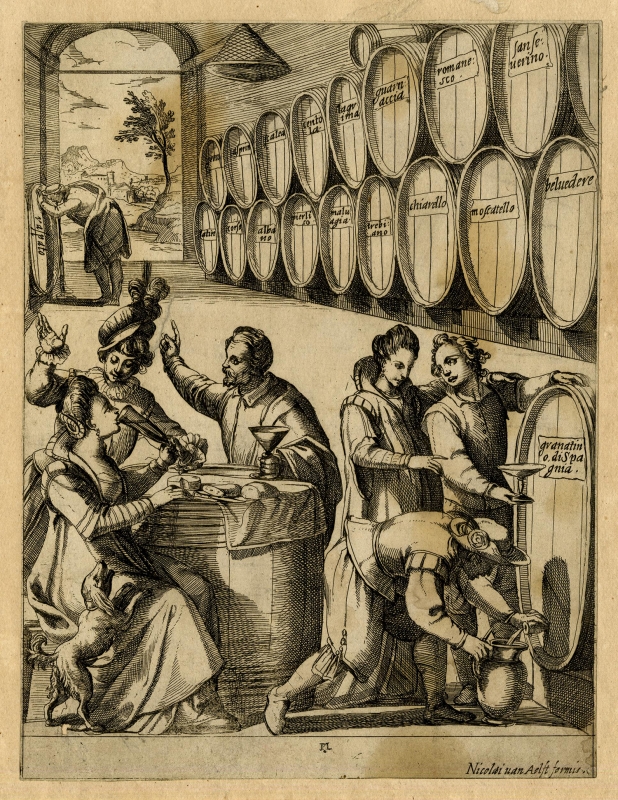

Même si les vins pétillants étaient très appréciés, les médecins considéraient les raspati comme perniciosa (nocifs) et non bénéfiques pour la santé (Fig. 6). Cela n’était pas seulement dû au fait que, contrairement aux autres vins qui étaient coupés d’eau, ils étaient consommés purs, non dilués. Selon Francesco Scacchi, leurs effets ne se limitaient pas au palais, ils irritaient même les yeux jusqu’aux larmes, ce qui arrivait surtout en hiver63.

Fig. 6. Les ambiguïtés du raspato.

Dans une boutique de vin à Rome, une dame boit dans une flûte élancée, peut-être du raspato ? Le monsieur en face d'elle montre du doigt un homme en arrière-plan qui vomit devant un tonneau de raspato. Il se peut qu'il mette ainsi en garde contre une consommation excessive, car le raspato avait la réputation de monter rapidement à la tête. Vini di Roma, gravure sur cuivre de Nicolaus van Aelst (1526-1613), fin du xvie siècle environ. Originaire de Bruxelles, van Aelst a travaillé à Rome de 1550 à sa mort.

Rijksmuseum Amsterdam, n° d'inventaire RP-P-H-OB-25.996.

Le raspato était loin d’être le seul vin effervescent produit en Italie au début des Temps modernes. Ces vins effervescents étaient produits de manière tout à fait naturelle, par la reprise de la fermentation qui était restée incomplète après la période hivernale – le vin continuait à fermenter. Mais utilisait-on déjà au xvie siècle des procédés conscients pour déclencher une deuxième fermentation en vue de la prise de mousse ? Pour une deuxième fermentation, telle que nous la connaissons dans le processus du champagne, il faut du sucre et de la levure. Si l’on ajoute des baies de raisin sucrées au vin tranquille ou inversement, comme pour le raspato, on a les deux, car les levures naturelles du vignoble adhèrent aux baies.

La nature des vins mousseux italiens est décrite par Girolamo Conforto (1515-1595), médecin très respecté à Brescia, dans son Libellus de vino mordaci, paru en 1570, son petit livre sur les vins mousseux. Il distingue ceux qui sont issus d’une seule fermentation en tonneau hermétiquement fermé de ceux qui sont soumis à une deuxième fermentation par l’ajout de grains de raisin64.

Conforto a fait remarquer en passant que les Français produisaient des vins mousseux particulièrement effervescents dans des récipients fermés. Il est fort possible que Conforto ait pu puiser dans sa propre expérience de la dégustation, puisqu’il a également exercé en tant que médecin consultant en dehors de l’Italie et a été appelé jusqu’en Flandre65.

Le poète italien Torquato Tasso (1544-1595), qui a séjourné à Paris en 1570 sur ordre de son employeur, le cardinal Luigi d’Este, ne semble pas avoir goûté de tels vins. Dans une lettre qu’il envoie à son ami le comte Ercole Contrari à Ferrare, il décrit le boire et le manger en France et rapporte que les vins français sont plus corsés, plus mûrs et plus faciles à boire que les vins italiens. Mais il ne comprend pas pourquoi ils sont si appréciés et écrit : « Mais ce que je désire d’un vin, c’est quelque chose qui flatte ou chatouille la langue et le palais, ou les deux : j’avoue l’insuffisance de mon goût, auquel les vins doux et pétillants d’Italie sont plus agréables que les vins français, qui me semblent tous (et je parle des bons) avoir le même goût, de sorte que j’aurais de la peine à les distinguer les uns des autres66 ».

Il ne faut pas non plus oublier que le raspato n’a pas toujours fait partie des meilleurs vins en Italie. Plus la base de grains de raisin était lessivée, éventuellement additionnée d’eau, plus il était mauvais. Girolamo Conforto se demandait ainsi si les vins de baies, les acinacea, le terme latin pour râpé, n’étaient dans ce cas rien d’autre que des résidus de vin dilués avec de l’eau.67 Petroni indiquait lui aussi qu’il y avait deux sortes de raspati, soit avec de l’eau, soit avec du bon vieux vin, et que le premier était une boisson des pauvres, le second un vin des riches (« Primum, pauperum est, secundum ditiorum »)68.

Du vin de prestige au vin de pauvre

Au xvie siècle, les viticulteurs italiens perfectionnèrent les méthodes de production de manière à obtenir un vin mousseux aux bulles fines, qui devint un produit de luxe très apprécié des connaisseurs en vin, des patriciens et des cours princières. En Allemagne, le râpé était au xvie siècle également une boisson de prestige destinée aux élites quand il était préparé avec des cépages de qualité supérieure bouquetés comme le muscat ou le traminer séchés à l’air.

Ici, deux méthodes de vinification se sont manifestement mélangées : d’une part, la disposition des raisins dans le tonneau lit par lit, avec des copeaux, des herbes, des sarments, ce qui, comme le supposait déjà Bassermann-Jordan et comme le laissent deviner les sources italiennes, remonte à un procédé de fabrication déjà connu dans l’Antiquité, et d’autre part, l’utilisation de raisins passerillés, comme nous le connaissons de la fabrication des passiti italiens comme le Vinsanto en Toscane ou du vin de paille du Jura français. Bassermann-Jordan a donc supposé que le râpé était peut-être un Hürdenwein, un vin de raisins séchés à l’air ou au soleil sur des nattes de paille ou des claies en bois (Bassermann-Jordan 1923, p. 286-287). On produisait déjà de tels vins dans l’Antiquité. Le terme latin pour un tel râpé de raisin était acinaticium69. Cassiodore (vers 485-580) parle de manière très détaillée dans ses lettres d’un tel acinaticium, un vin rouge foncé, doux et extrêmement concentré, produit à partir de raisins passerillés dans la région de Vérone : « acinaticium, cui nomen ex acino est […] hoc est enim merum et colore regium et sapore praecipuum, ut blattam aut ipsius putes fontibus tingi aut liquores eius a purpura credantur expressi. dulcedo illic ineffabili suavitate sentitur […] tactus eius densitate pinguescit, ut dicas esse aut carneum liquorem aut edibilem potionem »70. Aujourd’hui encore, on produit dans cette région le fameux Recioto della Valpolicella, un vin rouge doux pour lequel les raisins sont séchés pendant plus de 100 jours sur des claies en bois.

Après la guerre de Trente Ans, le râpé a perdu son image de boisson de luxe en Allemagne. Les raisons en sont multiples. D’une part la loi sur le vin de 1498, en autorisant un soufrage contrôlé, offrait désormais la possibilité de produire des vins aromatiques sans ajouter d’herbes et d’épices (Matheus 2020, p. 155). Les Kräuterweine passèrent de mode. Dans l’ensemble, les méthodes de vinification s’amélioraient. Le râpé reposait avec les baies sur les lies fines, ce qui, avec le CO2 lié dans les baies, le protégeait de l’oxydation. Avec le soufrage, on disposait en revanche d’une autre méthode pour conserver la fraîcheur du vin, le protéger et le rendre plus durable. Des vins plus délicats et naturellement parfumés en ont résulté.

L’évolution des procédés de vinification a en somme entraîné un changement dans la culture gustative des vins. Et ceci pas seulement en Allemagne. Cette transformation du goût s’est traduite partout. Ainsi, Louis Liger écrit en 1700 : « On avoit coutume autrefois de parfumer les tonneaux & les caves avant que d’y mettre le vin nouveau, ou de les laver avec des décoctions faites d’herbes odoriférantes, afin que les vins prissent ce goût, que nos anciens estimoient tant ; mais aujourd’huy ce n’est plus cela, on veut que le vin n’ait d’autre gout que celuy qui luy est naturel, & c’est aussi le meilleur »71. En 1713, il rejette les vins agrémentés d’épices : « Loin tous ces mélanges, qui gâtent le vin, au lieu de luy faire venir comme un surcroît de bonté ; qu’on n’employe les framboises que pour manger, ou pour donner goût à des confitures, & non pas dans la pensée de rendre agreable celuy du vin ; & qu’on rejette ces peaux d’orange, ces clouds de girofle, & cette canelle, comme épices à faire cracher contre le vin où elles entrent ; il n’est que le goût naturel du vin »72.

Les préférences de consommation ont évolué aussi sur un autre plan. Depuis le xviie siècle, les vins d’origine tels que les vins de Bourgogne, le champagne ou le tokaj promettaient plus de prestige. Leur renommée résultait de leur origine déterminée, de leur disponibilité limitée et, par conséquent, d’un prix élevé qui conduisait à la création d’une marque, d’une image de produit de luxe, le tout poussé par une commercialisation efficace de la part des négociants en vin. Plus un vin est rare et cher, plus il est désirable. Le râpé, en revanche, ne possédait surtout pas les caractéristiques de ces vins : il n’était pas exclusif, il était disponible en quantité illimitée, il n’était pas lié à une aire géographique, il n’existait pas de méthode de production réglementée et encore moins contrôlée, on pouvait le boire dans presque tous les cabarets du coin, bref, il était quelconque, ce qui le rendait peu attrayant pour les amateurs exigeants et les élites, pour qui le vin était un symbole de statut social. Il est devenu de plus en plus une boisson populaire. Et depuis que l’on avait appris en Champagne à mettre le vin mousseux en bouteille de manière à ce qu’il n’explose pas et qu’il soit transportable, le champagne est devenu le nec plus ultra des vins mousseux, notamment grâce à un marketing percutant, tandis que le râpé était connu et apprécié pour ses qualités de vin mousseux surtout en Italie. Mais sa réputation restait limitée, entre autres en raison de son manque de transportabilité.

En Suisse, le râpé est resté jusqu’au xixe siècle une spécialité de vin appréciée de la classe moyenne, qui était proposée sous le nom de Rappisser. Vers 1700, à Zollikon près de Zurich, on faisait sécher des raisins rouges sur des nattes de paille pour fabriquer ce râpé : « Trauben aufs Strauw gelegt zu Rapiser 3 Eimer 73». À Zurich, le Rappisser était fabriqué au xviiie siècle par des artisans, des tonneliers et des aubergistes et proposé à la vente en détail. Son prix était deux fois plus élevé que celui des autres vins rouges et blancs de la région74. En Alsace, le râpé s’est maintenu longtemps. En 1691, la société patricienne Zum Wagkeller de Colmar produisait dans ses vignes du Keysersberg un « Räppis von schwarzen Treyblen für Monseigneur l’Intendant », donc un râpé issu de raisins noirs pour l’intendant nommé par le roi de France en Alsace75. Jusqu’au xixe siècle, à Strasbourg, on préparait les Reps dans les foyers bourgeois selon des recettes familiales (Alanne 1956, p. 27-29 ; Weisgerber 1897, p. 282-285).

En France, le râpé avait déjà évolué plus tôt vers une boisson de consommation courante et un produit auxiliaire pour le traitement des vins en cave. Ainsi, Marcel Lachiver rapporte l’achat fréquent de copeaux de bois tout au long des xviie et xviiie siècles par les religieux de Saint-Germain-des-Prés à Paris « pour faire du vin prompt à boire » et pour « faire nos râpés de la communauté et du cabaret » (Lachiver 1988, p. 154). Au tournant du xixe siècle, l’appréciation du vin de type râpé diminue. Alors que dans son Cours complet d’agriculture de 1789, l’abbé Rozier considérait le râpé comme une boisson tout à fait respectable et utile, la nouvelle édition de 1809 le présente comme un produit dépassé. Louis-Augustin Bosc d’Antic avait révisé l’article de Rozier concernant le râpé : « On donne ce nom dans quelques endroits, à un petit-vin qu’on fait en mettant des grappes de raisin dans des tonneaux sans les écraser, et en remplissant le tonneau d’eau. La peau des grains de ces grappes étant plus ou moins solide résiste plus ou moins à la fermentation, de sorte que pendant plusieurs mois on peut tirer, à mesure du besoin, du vin de ce tonneau, et y ajouter de suite de l’eau sans que ce vin soit, dit-on, fort affoibli, ce qui est difficile à croire. On ne fabrique plus guère de râpé, ou mieux de grappe, puisque, quoique j’aie beaucoup vécu et voyagé dans les pays de vignoble, je n’en ai jamais vu. Il a été remplacé par le petit-vin. Le râpé de copeau est celui qui se fait avec des copeaux employés pour clarifier le vin afin de ne pas perdre la portion du vin absorbé par ces copeaux. Cette opération, résultat de l’ignorance et de la misère, se pratique encore moins que la précédente 76 ». Une vingtaine d’années seulement séparent les lignes de Rozier et de Bosc, et pourtant elles témoignent d’une césure évidente. À la fin du xixe siècle, le déclin s’achève, le râpé est désormais attribué aux classes sociales inférieures : « […] le râpé et la piquette sont la boisson du travailleur, la boisson de l’agriculteur, le vin du pauvre. Le râpé se fait avec des grappes que l’on renferme dans un tonneau et sur lesquelles on met de l’eau » jugeait un député au Sénat de France en 1878.77

En Allemagne, au xixe siècle, le râpé, sous le nom de Räppser ou Rappes, ne désignait plus qu’un Nachwein, un vin de dépense fait du marc de raisin avec de l’eau. Sous un autre nom, il s’appelait Lauerwein, sous le nom de lora, il était déjà chez les Romains la boisson aqueuse de masse pour les classes inférieures.

La forme nasalisée Rambes, Rampes ou Rambaß, dérivée de Rappas ou Rappes, a été appliquée en Hesse rhénane, dans le Palatinat et dans le Rheingau aux vins de dépense de mauvaise qualité, sans que ces vins n’aient plus rien de commun avec la méthode de fabrication originale du râpé.78 Les noms pour le râpé en tant que vin de moindre qualité ont parfois donné lieu à de curieuses interprétations. L’historien de la culture Wilhelm Heinrich Riehl y voyait une expression onomatopéique lorsqu’il écrivait en 1850 dans ses Lettres d’automne du Rheingau : « Musicalement parlant, le Rambaß vrombissant résonne comme le tapageur rude et grossier parmi les vins » 79. L’historien mosellan Karl Christoffel s’imaginait que dans les mots « Rambaß et Rappaß, l’expression française 'rame basse' (= échalas de moindre qualité) et l’allemand Rappe (= rafle) sont mélangés de manière chaotique »80 . La réputation de ce type de vin autrefois apprécié était donc amplement rabaissée. De nombreuses entrées de dictionnaires sur le râpé ont été rédigées dans le sens de cette dépréciation.81 Elles ont souvent été utilisées par les historiens et les philologues pour interpréter des textes antérieurs mentionnant le vin râpé, ce qui a parfois donné lieu à des interprétations erronées.

Conclusion

Les traces écrites du râpé remontent au xiie siècle. Il était produit du sud de l’Italie aux Flandres en passant par la France, l’Allemagne et la Suisse et représente un exemple remarquable de transfert de savoir-faire en vinification.

Il existait une grande variété de méthodes de préparation du râpé, toutes fondées sur le même principe de base : les grains de raisin non foulés étaient placés avec des copeaux de bois lit par lit dans un tonneau, puis recouverts de vin et fermentés, éventuellement complétés par du moût ou un peu d’eau. Les baies restaient dans le tonneau, le mélange continuait à fermenter, était plus ou moins effervescent et donc protégé de l’oxydation. Le vin prélevé était complété à mesure.

On utilisait surtout des cépages noirs qui avaient un degré élevé de parenté avec les vignes sauvages, ce qui laisse supposer qu’il s’agit d’une méthode de vinification archaïque probablement déjà connue dans l’Antiquité. Elle a ensuite été adaptée aux besoins et aux conditions locales dans les différents pays où elle était répandue.

Quoiqu’on ignorât tout du processus biologique de la fermentation à l’époque, les recettes de fabrication du râpé révèlent des techniques étonnamment sophistiquées, que les producteurs de vin avaient acquises au fil des siècles par une observation attentive afin de mieux conserver leur vin. En Italie, le procédé d’élaboration a été remarquablement perfectionné au xvie siècle, ce qui a permis de mettre en valeur le caractère mousseux. L’ajout de fruits tanniques renforçait l’effet et servait à coller les vins. On peut parler ici d’une forme précoce de deuxième fermentation en tonneau fermé. L’histoire du râpé fournit au passage un élément permettant de considérer les racines de la production de vins mousseux dans une perspective européenne, plutôt que de les réduire à l’histoire du champagne. En France, le râpé était surtout un outil de fortune pour améliorer d’autres vins. L’ajout d’herbes, comme les feuilles de sauge, qui était surtout courant dans les pays germanophones, ne servait pas seulement à aromatiser le vin, mais possédait également un effet antiseptique et antioxydant et permettait de mieux conserver le vin. Il n’y avait pas un râpé unique jusqu’au xviiie siècle. Tantôt présent sur les tables de fête, tantôt se prêtant à l’utilisation des restes, tantôt vin de consommation courante ou produit auxiliaire, le râpé était produit de multiples façons. Comme l’écrivait Andrea Bacci en 1595 : « Verum humana sollicitudo, quae semper nova satagit inventis addere, didicit suum raspatum variis modis conficere ». (« En vérité, la préoccupation humaine, qui s’efforce toujours de faire de nouvelles inventions, a appris à fabriquer son râpé de différentes manières »).