Introduction

La Normandie n’est pas connue pour être une région viticole. Au xixe siècle, l’abbé Cochet s’était pourtant attaché à montrer que la vigne était présente dans l’ensemble de la province, en particulier jusqu’au Pays de Caux1. Pourtant, au Moyen Âge, depuis au moins le viiie siècle, c’est surtout dans la vallée de la Seine qu’elle était très florissante et qu’elle le resta tout au long du Moyen Âge, comme on peut le voir à la lecture des registres du tabellionage rouennais des xive et xve siècles qui contiennent des ventes de rentes en vin pour des lieux allant de Mantes à Jumièges2, en passant par les villes de tailles diverses qui jalonnaient le fleuve3.

Deux villes sont particulièrement bien documentées sur cette activité (figure 1). Le Livre de rentes de l’Hôtel-Dieu de Vernon, daté de la fin du xiiie siècle, donne des informations sur les différents vins produits et sur les revenus que cette activité procurait à cet hôpital tandis que les comptes de la seigneurie de Gaillon qui appartenait à l’archevêque de Rouen fournissent un tableau très vivant des différentes étapes de la préparation du vin, puis de son conditionnement. Les lacunes provoquées par la guerre de Cent Ans ne permettent pas de suivre avec précision les quantités produites, mais l’ensemble est néanmoins très riche d’informations. Enfin, le tabellionage rouennais nous renseigne sur la situation économique des producteurs de vin de la vallée de la Seine et sur la diffusion du vin normand.

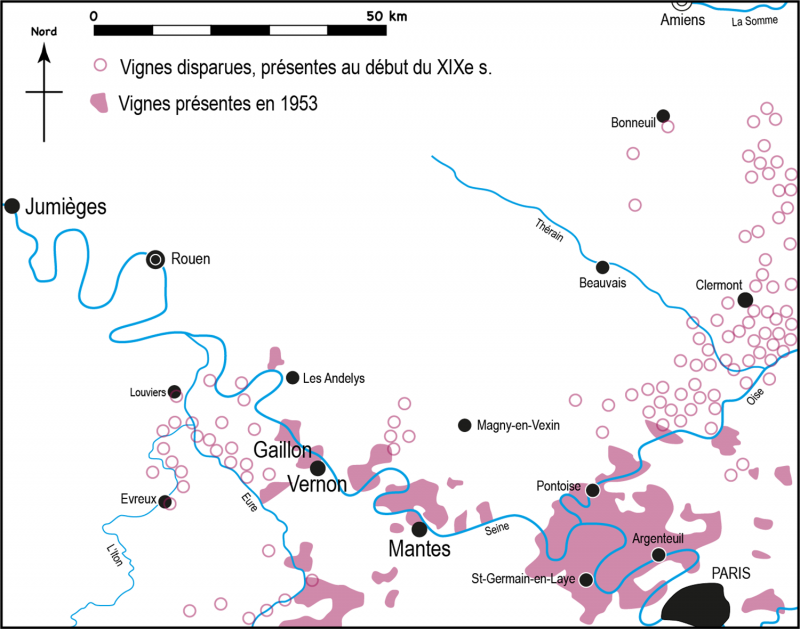

Figure 1 : les vignes dans la vallée de la Seine aux xixe et xxe siècles, d’après R. Dion (1959).

DAO : A. Dumontet et J.-P. Garcia.

Une production ancienne

Les propriétaires de vigne

La vigne était présente dans la vallée de la Seine depuis des temps immémoriaux. Au viiie siècle, un reclus de l’abbaye de Jumièges y aurait planté des ceps, qui donnèrent de grandes quantités de raisin et qui, selon l’auteur de la vie de saint Philibert, rappelaient les belles grappes de Falerne en Campanie4 Le chroniqueur de l’abbaye de Fontenelle (Saint-Wandrille) mentionne également des vignes à Giverny à la même époque (Fontenelle 1886, chap. 1, note 6. Cité par Delisle 1978, p. 419). D’autres vignes étaient plantées à proximité de Rouen, dans la paroisse Saint-Vivien, dont une partie fut donnée à l’abbaye de Saint-Ouen vers 1020 (cité par Delisle 1978, p. 429). Encore à la fin du xive siècle, il semble qu’il y avait aussi des vignes à Darnétal, à la limite est de Rouen5. Il y avait une rue de la Vigne à Rouen dans la paroisse Saint-Maclou6 et certaines maisons intra muros en possédaient parfois, sans doute de petite taille, comme dans la maison « avec jardin planté de vignes » de la paroisse Saint-Maclou que vendit en avril 1405 la veuve de Jean de Bayeux7. Celle de Jean Sottorel dans la paroisse Saint-Pierre l’Honoré comprenait en 1406 deux bâtiments et « une petite maison derrière avec la vigne qui y est »8.

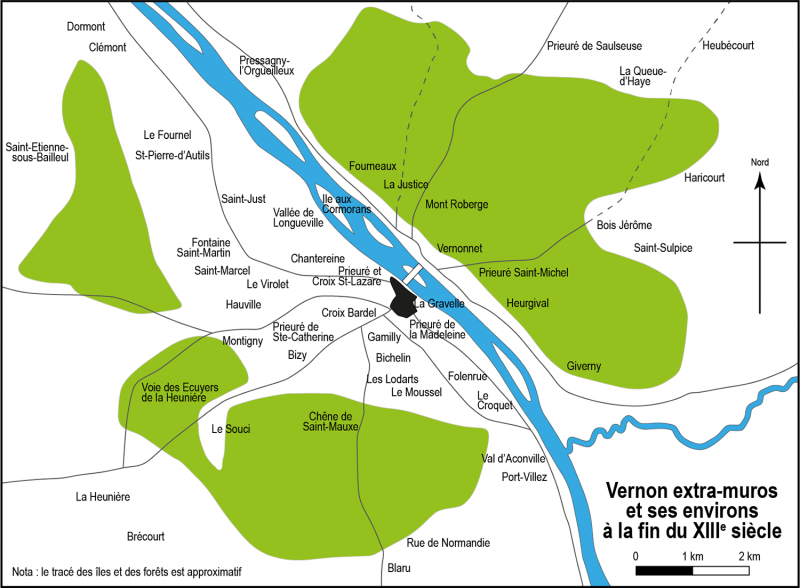

Figure 2 : Vernon et ses lieux-dits à la fin du xiiie siècle. D’après Ulysse L, Pajot P., Pouëssel J. (éd.), (1997).

DAO : A. Dumontet et J.-P. Garcia.

Les seigneurs laïcs faisaient fréquemment des dons à des abbayes dans l’espoir d’accéder plus facilement au salut grâce aux prières des moines. Dans les années 1030-1034, Gozlin, vicomte de Rouen, fonda l’abbaye de La Trinité du Mont, la future Sainte-Catherine, et lui donna, entre autres, 10 arpents de vignes « in territorio Vernonensi in Longa Vill » (Deville 1841, p. 427). La plupart des abbayes normandes reçurent ainsi de divers donateurs des terres plus ou moins étendues. Le duc de Normandie, Richard II, donna à l’abbaye de Fécamp « dix arpents de vigne à Longueville », c’est-à-dire dans la région de Vernon (Du Moustier 1663, p. 247). Le Livre de rente de l’Hôtel-Dieu de Vernon mentionne plusieurs autres d’abbayes comme Blaru (figure 2), Mortemer ou Rosny, ou encore la Madeleine et le prieuré de Grandmont à Rouen parmi les propriétaires de vignes. Les Templiers étaient propriétaires de trois maisons où se trouvaient des vignes et d’autres cultures (Ulysse, Pajot, Pouëssel (éd.) 1997, p. 29 ; p. 49 ; p. 52). L’abbaye de Jumièges possédait, elle, un vignoble dans le hameau de Conihout dont la production limitée avait une certaine réputation. Il en est fait mention dans une comptabilité de Philippe Auguste (Cochet 1866, p. 9, note 5). Preuve de l’intérêt que présentait la viticulture des bords de la Seine, l’archevêque de Rouen Eudes Rigaud échangea en 1262, les moulins de Rouen qu’il possédait depuis 1197 contre la seigneurie de Gaillon que le roi Louis IX lui donna avec le château et les vignes. En effet, la conquête de la Normandie par Philippe Auguste n’avait pas compromis l’activité viticole normande et en 1378, la liste des redevances acquittées à la reine Blanche de Navarre comportait plus de 110 tenanciers de Gaillon, Vernon et leurs environs qui devaient livrer du vin blanc et du vin rouge9.

Les dons destinés à assurer son salut se poursuivirent par la suite mais ils furent le fait de personnages moins puissants. En février 1403, Guillaume Postel, bourgeois de Vernon, « mû de dévotion, pour le salut de son âme », donna à Hôtel-Dieu de cette ville dans lequel il vivait désormais, une pièce de vigne de la paroisse Sainte-Geneviève contenant 5 quartiers de vigne afin que pour la messe annuelle qu’il ferait pour lui, le chapelain reçoive un galon de vin pris sur le vin dudit hôtel10.

À Vernon, en effet, les propriétaires qui devaient des rentes à l’Hôtel-Dieu appartenaient à des catégories sociales variées. Une parcelle, située à proximité du prieuré Saint-Lazare, à la limite de la ville, était la propriété d’un chevalier, Geoffroy de la Porte, tandis qu’un autre chevalier, Robert de Croisy, en possédait une touchant au manoir de la Maison du Temple, à Vernon (Ulysse, Pajot, Pouëssel (éd.) 1997, p. 15, xix ; p. 29, vi et vii.). Étienne le Blanc, également chevalier, avait, lui, vendu une vigne qu’il possédait à Gamilly, au bourgeois Martin le Havager (Ulysse, Pajot, Pouëssel (éd.) 1997, p. 31, xl). Les prêtres étaient également propriétaires de vignes qu’ils fieffaient à des tenanciers ou qu’ils exploitaient eux-mêmes11.

Au xve siècle, certains seigneurs de la vallée de la Seine, moins puissants, possédaient encore des vignes dont ils vendaient une partie de la production à Rouen. Dans d’autres cas, des seigneurs baillaient à ferme leurs vignes, tel Raynault, chevalier de la paroisse d’Aubevoie, qui confia à un certain Colin Toustain, deux pièces de vigne « contre six barils de vin noiret et de prime œuvre de rente par an à payer en la saison et temps que l’on vendange ou dit pays12 ».

Outre les abbayes et les nobles, les producteurs de vin appartenaient à deux catégories. Les moins nombreux possédaient des vignes en alleux et ils ne devaient que les rentes seigneuriales et parfois des corvées. Ainsi, en février 1421, le traité de mariage d’une jeune femme de Vernon avec un Anglais prévoyait qu’elle recevrait un ensemble de maisons dans la ville et une pièce de vigne de trois acres et demie, nommée la vigne de Cotelles, située à l’extrémité de la ville, pour laquelle les mariés paieraient « les rentes qui dues en sont13 ».

D’autres vignerons exploitaient des parcelles qu’ils transmettaient à leurs héritiers mais qui leur avaient été accordées contre paiement d’un cens, généralement appelé rente, en argent, ou, le plus souvent, en nature, ces rentes en vin étant appelées moisons (muesons). Ainsi, le roi Louis IX qui voulait aider la reconstruction de l’Hôtel-Dieu de Vernon lui avait donné une partie des redevances en vin que percevait la prévôté du lieu, ce qui représentait 20 queues de vin blanc et 70 queues de vin rouge (Poulain 1965, p. 26-28).

À Gaillon, au xve siècle, on trouvait les deux types de redevances. Une partie des viticulteurs travaillait contre un salaire aux différentes opérations de la mise en exploitation de la vigne alors que les tenanciers de la vigne nommée le « Créon des Plantes », sans doute plus récente, devaient des quantités de vin que collectaient des hommes engagés par le closier de l’archevêque de Rouen qui était aussi qualifié de « garde des vignes ».

L’importance de la vigne était d’ailleurs telle qu’en 1461, le roi Charles VII pouvait encore affirmer à propos de Vernon qu’« icelle ville et vallée est assise en pays de vigne et n’y a que bien peu d’autres labours sinon iceux de vigne » (Ord 1740, t. XIV, p. 514). Même si elle n’était pas la seule, la culture de la vigne était donc la plus précieuse.

Le paysage viticole

C’est surtout le Livre de rentes de l’Hôtel-Dieu de Vernon qui nous renseigne sur la disposition des parcelles autour de la ville. Un certain nombre d’entre elles étaient situées en bordure de la ville, par exemple derrière le prieuré Saint-Lazare (Ulysse, Pajot, Pouëssel (éd.) 1997, p. 44, k5 ; p. 46, b9). Sur la rive gauche de la Seine, les vignes occupaient tout l’espace entre le fleuve et le versant boisé, depuis les fossés de la ville, vers l’amont et vers l’aval. Sur la rive droite, on trouvait des vignes à Vernonnet (Ulysse, Pajot, Pouëssel (éd.) 1997, p. 7, Go) en face de la ville de Vernon, à Heurgival (Ulysse, Pajot, Pouëssel (éd.) 1997, p. 29, xv, xvi) et Giverny, à l’est, et à Pressagny et Port-Mort, à l’ouest.

Les parcelles en vigne utilisaient presque tous les espaces disponibles. La vigne des héritiers de Jehan le Cauchois était « sise près du bois » tout comme la vigne de Friardel, située, elle aussi, « près du bois » (Ulysse, Pajot, Pouëssel (éd.) 1997, p. 16, xxviii ; p. 30, xix). Elles étaient parfois insérées dans des zones habitées. La maison de Jehan le Blond, par exemple, était insérée entre la vigne de Pierre le Bret et la vigne du Clos de Brancel. Encore en 1404, l’acte de vente d’une tuilerie installée à Barneville-sur-Seine, en aval de Rouen, précisait qu’elle comprenait « le fonds de la terre, avec vigne et noyers dessus croissant14 ». Le Livre de rentes mentionne un total de 188 parcelles, dont 50 à Saint Marcel, à l’ouest immédiat de Vernon et 27 à Bizy, à quelques kilomètres au sud, ce qui ne représente pourtant qu’une partie du terroir occupé par la vigne à Vernon et dans ses environs.

Les bornages mentionnés dans le Livre de rentes donnent l’impression que les parcelles étaient très imbriquées. Elles étaient le plus souvent situées entre deux autres vignes qui dépendaient parfois de seigneurs différents ou appartenaient à d’autres propriétaires. Le même enchevêtrement des parcelles se retrouvait encore au xve siècle. En avril 1433, la pièce de vigne située à Saint-Just de Longueville, près de Vernon, que bailla à rente damoiselle Perronnelle de Rothois, veuve d’Olivier de Dompont, écuyer, se trouvait entre celle de l’abbaye de Fécamp et celle de l’ordre de Grandmont de Rouen15.

La taille des parcelles était sans doute assez variable. Certaines devaient occuper une surface assez importante comme « la grande vigne » qui appartenait à Robert Colombel à proximité du Clos des Moines, lui aussi assez vaste (Ulysse, Pajot, Pouëssel (éd.) 1997, p. 22, b3). Le terme « clos » indiquait d’ailleurs en général une vigne d’une assez grande étendue tel le Clos de Nicolas Pétronille situé au bord de la Seine, à Chantereine (Ulysse, Pajot, Pouëssel (éd.) 1997, p. 17 ; 4). Certaines vignes étaient indiquées comme quartier, ce qui semble signifier qu’elles mesuraient un quart d’acre, soit environ seulement une dizaine d’ares (Arandel 1968, p. 3-60).

Un même exploitant pouvait posséder plusieurs parcelles. Guillaume Daguet, par exemple, devait des rentes pour trois vignes dispersées dans le terroir (Ulysse, Pajot, Pouëssel (éd.) 1997, p. 16, xxvii). À l’inverse, une même parcelle était parfois partagée entre plusieurs exploitants. Pétronille de la Vallée, par exemple, n’exploitait qu’une partie de la vigne du prêtre de Visnez. Parfois, deux parcelles voisines avaient été créées à la suite d’un héritage. Les moines du Breuil possédaient une vigne située entre la vigne de Laurent Postel et celle de sa sœur (Ulysse, Pajot, Pouëssel (éd.) 1997, p. 16, xxxi). Des vignes étaient divisées aussi à la suite d’un changement de propriétaire. Quand Pierre Maufillastre donna sa vigne du Perreus à Bizy, à l’Hôtel-Dieu, ce furent quatre tenanciers qui la mirent en valeur et durent payer des rentes assez faibles (Ulysse, Pajot, Pouëssel (éd.) 1997, p. 22 ; d3 ; e3 ; f3 ; g3). De même, parmi les rentes vendues par une certaine Marguerite, trois étaient dues par les tenanciers d’une de ses vignes qu’ils exploitaient séparément (Ulysse, Pajot, Pouëssel (éd.) 1997, p. 41 ; c8 ; d8 ; e8).

Une production exigeante

Le château de la seigneurie de Gaillon, sur le versant sud de la Seine, autrement dit sur la rive gauche, était au centre d’une seigneurie dont l’activité agricole reposait très largement sur la viticulture. L’archevêque possédait quatre zones viticoles : la plus importante, voisine de la ville et du château était le Clos le Roy. Le Clos Thibaut était plus petit. La vigne dite de la Trésorerie, située à Longueville, donc plus près de Vernon, était partiellement laissée aux tenanciers et l’archevêque n’en exploitait qu’une partie. Une vigne plus récente, les Plantes, était un peu plus éloignée comme celle de la Vignaise dont l’archevêque ne faisait exploiter que deux arpents.

Les comptabilités de la seigneurie sont d’une grande richesse sur cette production mais elles ne commencent malheureusement qu’en 1410. Elles nous renseignent en particulier sur les travaux qui se déroulaient tout au long de l’année dans les vignes et les celliers qui dépendaient de l’archevêque. Ces vignes perdirent beaucoup de leur richesse pendant la guerre de Cent Ans quand le château fut abattu sur ordre du régent Bedford et, ensuite, quand la seigneurie, devenue zone de guerre, fut peu à peu dépeuplée et ruinée (Lardin 1995, p. 110-131).

Les travaux et les jours

Chaque année, le même cycle de travaux se reproduisait. Dès janvier ou au début de février, les vignes étaient engraissées à l’aide de « fiens », parfois pris dans la cour du charretier qui le vendait ou qui se chargeait de l’amener quand il était acheté à d’autres particuliers. Les vendeurs de cet engrais étaient divers. En 1409, le closier lui-même, en livra 12 charretées et, en 1461, c’est un maçon, Gillet Selles, qui en vendit 15 bennelées16. En 1467, deux veuves livrèrent seulement quatre charretées chacune, ce qui, néanmoins, était pour elles un revenu d’appoint non négligeable17. Les besoins étaient importants et dépassaient chaque année 200 charrettes qu’on allait chercher dans les environs de Gaillon et jusqu’au Goulet18. Une part non négligeable provenait de la basse-cour du château. En 1412, par exemple, on y prit ainsi 50 charretées de « fiens ».

Le terme « fiens » n’est pas vraiment défini mais il s’agissait sans doute en partie des restes de raisins écrasés dans les pressoirs au moment de la vendange précédente à quoi s’ajoutaient les fumiers des issus des granges ou des cultures. Au début du xve siècle, ces engrais étaient amenés par une vingtaine de charretiers pendant une quinzaine de jours19. Des ouvriers de bras chargeaient le « fien » dans les charrettes à l’aide de fourches et de pelles ferrées achetées par les hommes de l’archevêque. Une fois sur place, il était entreposé à l’extrémité des parcelles de vignes20. Quelques jours plus tard, d’autres hommes de bras transvasaient le « fien » dans des hottes que d’autres hommes, parfois appelés « hottiers », amenaient dans les ceps, particulièrement au pied des « provins », c’est-à-dire des pieds de vignes que l’on couchait pour donner les nouvelles vignes21. Dans les semaines suivantes, parfois jusqu’en mars, des jeunes filles et un nombre plus réduit de garçons étaient chargés d’étaler ce « fien » au pied des vignes. En 1410, il y eut ainsi 34 jeunes gens, soit 25 jeunes filles et 9 jeunes garçons qui travaillèrent à transporter le « fien » des charrettes jusqu’aux ceps. Parmi les filles, on comptait 3 chambrières et 2 femmes mariées.

Alors que les hommes de bras touchaient 16 deniers parisis par jour, les jeunes filles ou les jeunes garçons qui portaient les hottes n’en recevaient que 8 mais tous recevaient leurs « dépens », c’est-à-dire qu’ils étaient nourris. Les repas donnés aux coupeurs au moment des vendanges nécessitaient toute une infrastructure. En 1427, les responsables de l’archevêque achetèrent un bœuf, sans doute prêt à être cuit, du sel pour la viande, des oignons, des fromages et du hareng avec du pain bis22. Les boissons se composaient surtout de vin mais aussi de cidre et plus tardivement de poiré, c’est-à-dire du cidre de poire23. Exceptionnellement, on distribuait aussi des anguilles pêchées dans les fossés du château.

Pour beaucoup, ce travail était un revenu d’appoint pour la famille, En 1413, les deux filles du foulon Jehan Coville furent présentes du début à la fin des travaux d’épandage des « fiens » dans les vignes de l’archevêque24. Ces travaux d’engraissage pouvaient parfois être repris sur certaines vignes au mois de mars, au moment de la taille.

En février, une autre tâche occupait plusieurs femmes qui passaient quelques journées dans une grange de l’archevêque à « élire et tirer » des fétus de blé issus du champart, ce qui signifie qu’elles triaient les restes du battage de l’été précédent pour en sortir la paille. Aucun garçon ne travaillait avec elles. Certaines, notamment deux chambrières en 1413, avaient déjà participé au transport des « fiens » dans les hottes mais on comptait aussi une veuve pour qui ce travail d’appoint compensait partiellement la perte de revenus consécutive à la mort de son mari. Un seul homme intervint dans cette opération, et son travail fut de lier les « poignes » et les fagots de fétus de blé qui étaient déposés au pied des vignes pour les protéger d’éventuels coups de froid tardifs quand les ceps étaient dégagés25.

En avril, on commençait à utiliser les provins c’est-à-dire les plants encore attachés à leur pied-mère, qui, après avoir pris racine, seraient plantés à côté des anciennes. Les quantités mises en œuvre étaient importantes, chaque vigneron préparant plusieurs centaines de provins. Cette opération était fondamentale pour maintenir en état les vignes en éliminant celles qui étaient trop vieilles. Pour cela, il fallait que les provins soient bien recouverts de terre ; c’est pourquoi des voituriers étaient engagés pour amener de la terre dite « franche » que des hommes de bras, nourris eux aussi par l’archevêque, étaient chargés de « terrer » pour recouvrir les provins26. Certains pieds de vigne plus anciens mais encore utilisables étaient déchaussés puis remis en place dans des fosses remplies de terre27.

Au début du mois de mai, des bûcherons étaient chargés de couper les échalas sur lesquels la vigne serait « fixée » et amenée à courir. Le bois utilisé venait des forêts de l’archevêque situées à proximité. Les quantités nécessaires étaient considérables. En 1410, deux bûcherons firent marché avec les représentants de l’archevêque pour 40 milliers d’échalas, tandis que deux autres bûcherons se chargeaient d’en livrer 30 et 20 milliers. L’année suivante, ce furent 180 000 échalas qui furent faits par quatre équipes de bûcherons28. Cette fabrication était assez coûteuse mais l’utilisation du bois de l’archevêque en réduisait le coût29.

Après quoi, on procédait au « labourage » des vignes c’est-à-dire qu’on enfouissait le fumier dans le sol en passant entre les ceps avec une houe ou un autre instrument de ce type. En fait, l’expression « labourage » avait une signification assez large. Au printemps, en mars et avril, on payait des vignerons, uniquement des hommes, « pour défaire les vieux échalas et les « refixer, tailler, fouir, relonguer, couper, lier et redresser ». Ils devaient aussi faire « bien et dûment tous autres labours en cœur de saison30 ». Ce travail était généralement payé à la tâche c’est-à-dire que chaque ouvrier était responsable d’une partie de vigne, appelée quartier, soit comme on l’a vu, une dizaine d’ares qu’il devait entretenir dans tous ses aspects31. Parfois, le travail était à faire sur une plus grande parcelle, par exemple, un arpent et un quartier de vigne, soit une cinquantaine d’ares, mais il s’agissait alors d’une tâche plus limitée comme défricher, tailler et cueillir les sarments. Les responsables de ces « quartiers » pouvaient avoir d’autres activités. En 1476, les frères Jehan et Perrenot Portier qui avaient fait « tous labours jusques à la grappe » étaient également tonneliers32.

Certains travaux d’entretien de la vigne dite « de la Trésorerie » étaient réalisés par des équipes d’une quinzaine d’hommes qui taillaient, coupaient les sarments, remettaient le sol en état en enfouissant les racines et les provins, pliaient certains sarments qui montaient trop haut ou redressaient les sarments neufs très longs et ceux qui étaient tombés des échalas. Pour ce type de travail, qui se prolongeait de manière épisodique, ces hommes étaient toujours nourris33.

À l’approche des vendanges, on procédait à la remise en état des équipements nécessaires. Il fallait d’abord disposer de moyens d’entreposer le vin qui serait produit. Pour cela, on achetait des quantités importantes de cercles pour relier les cuves. Le travail commençait parfois dès janvier. Des équipes de deux bûcherons abattaient les « bâtons » dont étaient faits les cercles. On achetait également de l’osier dans les zones plus humides des environs d’Elbeuf et on l’amenait par bateau jusqu’à Gaillon. Cet osier servait à relier les tonneaux, ce qui présentait une résistance médiocre. On réparait la « fustaille demeurée de l’an précédent », c’est-à-dire les tonneaux récupérables, et on remplaçait les fourches ferrées, les paniers qui servaient d’entonnoirs, appelés « coulleurs », et les seaux dans lesquels serait récupéré le jus du raisin34.

À la veille de la vendange, les tonneaux devaient être prêts à recevoir le vin et, en 1410, comme il n’y en avait pas assez, il fallut en acheter 154 à un tonnelier de Gaillon ainsi, que trois poinçons, comptés dans ce cas pour deux queues, pour « mettre et entonner les vins du cru ». Chaque queue lui était payée 12 deniers c’est-à-dire 50 % de plus que la journée des jeunes et des jeunes filles qui travaillaient dans les vignes, mais on ne sait pas combien un tonnelier faisait de tonneaux par jour. Quand cela s’avérait nécessaire on achetait de la futaille à Rouen ou à Louviers. En 1414, un tonnelier de Gaillon se rendit à Rouen où il séjourna deux jours « pour acheter futaille pour les vendanges de Monseigneur35 ».

D’autres cercles servaient à lier les méreaux, c’est-à-dire des petites cuves dans lesquelles on foulait la vendange. On utilisait aussi des « longues cuves » pour transporter le raisin écrasé, depuis la basse-cour du château jusqu’au pressoir du Clos le Roy situé à proximité. En 1452, le receveur de la seigneurie fit faire deux cuves à vin contenant chacune 10 queues ou environ. Le travail fut confié à un tonnelier, aidé par cinq hommes qui passèrent 22 jours « à coucher et lever lesdites cuves »36.

À l’approche des vendanges, on vérifiait aussi les instruments dont il faudrait se servir et on achetait au marché de Gaillon des couleurs, des fourches ferrées, de grands madrés de bois, des pelles, des seaux, « des seilles à couler, charger, pincer et entonner les vins ». À la fin de septembre, on lavait les cuves, on graissait la vis des pressoirs et on l’enveloppait dans de la paille37.

Dans une région aussi septentrionale que la Normandie, les vendanges commençaient en général au début du mois d’octobre, même si, exceptionnellement, en 1426, la vendange commença le 18 septembre. Quand le moment approchait, le receveur se rendait à Rouen pour prévenir les responsables « qu’il était temps de venir faire les vendanges38 ». En 1410, la coupe des grappes fut effectuée par 44 coupeurs parmi lesquelles les femmes étaient assez nombreuses ; trois chargeurs remplissaient les hottes qui étaient ensuite amenées par des « hotteurs » à des fouleurs, au nombre de deux dans toutes les vignes, qui piétinaient le raisin39. Ces opérations duraient plusieurs jours et les effectifs de coupeurs pouvaient varier assez nettement. En 1411, le nombre de personnes occupées à couper les raisins du Clos le Roy, fut d’abord de 46, puis ce nombre passa à 53 et à 34 le samedi avant de repasser à 53, 59, 68, et 64 les jours suivants. Quand cela était possible, le travail dans les vignes respectait les obligations religieuses et les règles du travail. Le samedi, la coupe s’arrêtait à heure de vêpres comme dans les ateliers ou sur les chantiers du bâtiment, et on ne travaillait pas le dimanche40. La vendange se déplaçait de vigne en vigne. Après le Clos le Roy dont la coupe durait généralement une semaine, on passait au Clos Thibaut mais cela dépendait de la maturité des raisins. En 1412, la coupe commença au Clos des Plantes, passa au Clos le Roy, puis au Clos Thibaut avant de revenir aux Plantes pour couper les raisins qui n’étaient pas encore mûrs au moment de la première coupe.

Le raisin était écrasé sur place dans des cuves foulées à proximité des vignes. Ce premier jus donnait généralement le meilleur vin et c’est la raison pour laquelle les acheteurs réclamaient généralement du « pur noiret ». Le vin blanc, appelé « fourmentel », était également produit rapidement pour éviter que les éléments colorés ne le dénaturent. Après quoi, ce vin pressé sur place, mis en tonneau « pleins et bien oeillés » avec un entonnoir était amené dans des charrettes jusqu’au château de Gaillon où il était entreposé41. Des ouvriers le récupéraient sur place pour « charger lesdits vins et les avaler » c’est-à-dire les descendre dans les celliers du château.

Le marc obtenu après cette première pression était transporté dans de grands vaisseaux appelés « esnes » jusqu’au pressoir du château où il était à nouveau traité à plusieurs reprises42. En 1411, trois vignerons furent chargés de « traire, entonner, et pressurer et mettre vins en chantier » d’abord pendant deux jours, sans doute au Clos le Roy, puis ils travaillèrent pendant une semaine « dans le pressoir de Monseigneur » installé dans le château de Gaillon où avaient été rassemblés les marcs à traiter43. À la fin des vendanges, on portait à Rouen « du raisin et du vin nouvel44 ».

Certaines vignes de la seigneurie n’étaient pas exploitées directement pas les vignerons de l’archevêque. C’était le cas à Longueville. La production était laissée à la charge des tenanciers qui, dès la fin de la vendange, devaient payer les moisons c’est-à-dire, comme à Vernon, les rentes qui pesaient sur leurs parcelles. Les hommes de l’archevêque se rendaient sur place, « cueillaient les rentes », et « écrivaient la recette des dites muesons », ce qui leur prenait une quinzaine de jours. La majorité de ces rentes étaient payées en argent mais une partie, représentant un baril en 1411, était faite de vin « assemblé » par deux tonneliers et amené au château. D’autres vignes appartenant à des viticulteurs plus indépendants qui n’étaient pas exploitées directement pour l’archevêque, lui payaient des taxes en vins. Avec le temps, néanmoins, comme la rente à payer consistait en petites quantités estimées en pots et en barils, elles furent transformées en rente en argent. En 1461, les rentes de Longueville et des Friches de Corbie rapportèrent 104 sous 8 deniers, ce qui était assez minime pour 38 tenanciers45.

Les pressoirs qui ne servaient pas longtemps chaque année devaient ensuite être protégés. À Gaillon, le pressoir du château était installé dans une « maison » traditionnelle dont l’armature était faite de merrain. Le pressoir de Port-Mort se trouvait à l’intérieur d’une cabane plus rudimentaire et fut sans doute très endommagé pendant la guerre. Quand la paix fut revenue et que les officiers de l’archevêque de Rouen voulurent remettre en marche l’activité viticole, deux charpentiers furent chargés « de la façon d’une maison à pressoir » dont l’armature de pièces de bois fut amenée au château depuis le port de la Garenne ce qui signifie qu’elle venait de l’extérieur de la seigneurie. On remplit les colombages de carreaux de terre et elle fut couverte de chaume. L’ensemble de ces travaux coûta plus de 30 livres parisis ce qui était assez élevé. Pourtant, faute d’entretien, cette maison se détériora rapidement et, en 1461, on construisit une nouvelle maison de bois couverte de genêts et avec des murs d’argile « pour doute d’empirance du pressoir46 ». Ces travaux assez légers ne durèrent pas ; le pressoir se retrouva à nouveau soumis aux intempéries, que ce soient les pluies, le vent ou la sécheresse47 et il fallut le réparer chaque année avant les vendanges, notamment en en refaisant les joints48. Ces réparations étaient fréquentes. En 1461, les arbres d’un des deux pressoirs de l’archevêque furent changés. Il fallut les acheter à Gaillon et les faire venir dans la basse-cour du château « à force de gens et d’engins49 ». Assez fréquemment, les charpentiers étaient aussi amenés à refaire les maies, c’est-à-dire la partie inférieure des pressoirs, ainsi que les clefs qui servaient à les serrer et les blocaux dans lesquels on mettait le raisin avant de le presser, autant de parties fragiles qui s’abîmaient vite quand elles n’étaient pas protégées ce qui d’ailleurs facilitait les vols50.

On le voit, la protection et l’entretien des pressoirs coûtaient cher, et ne pouvaient pas être assurés par tous les vignerons qui devaient louer ceux des abbayes ou de l’archevêque, comme cela se faisait régulièrement à Port-Mort.

Le vin était conservé dans des tonneaux le plus souvent d’une capacité d’une queue et dans des cuves souvent plus grandes surtout après la guerre de Cent Ans où on en construisit qui pouvaient contenir 10 et parfois 15 à 16 queues51. Il fallait aussi des emplacements pour les entreposer. Les meilleurs vins étaient conservés dans la cave du château. En 1498, il y en avait 13 pièces52 dans des tonneaux reliés d’osier qui pouvaient se disloquer soit parce que les cercles lâchaient, soit parce que le fond des cuves se brisait sous l’effet de la sécheresse53. Ces « vins vieux », c’est-à-dire ayant plus d’un an, devaient être d’assez bonne qualité car, en septembre 1446, ils coûtaient 18 deniers à Vernon contre 16 deniers pour le « vin nouvel54 ».

Les celliers dans lesquels on entreposait le vin remontaient aux origines de la vigne normande. À Jumièges, les premiers chroniqueurs quand ils décrivaient les maisons, mentionnaient souvent « les caves souterraines où l’on resserre et pressure les vins55 » (Cochet 1866, p. 9). L’abbaye des Vaux de Cernay possédait en 1264 à Vernon des celliers « où l’on vendait les vins », et en 1295 un acte mentionnait une vente de « neuf tonneaux de vin pris à Vernon » qu’il fallait « traire hors des celliers et amener à la nef » (Merlet 1858).

Dès la fin du xiiie siècle, un certain nombre de rentes du Livre de l’Hôtel-Dieu de Vernon portaient sur la « maison et cellier » des tenanciers qui y entreposaient les tonneaux de vin de leurs vignes (Ulysse, Pajot, Pouëssel (éd.) 1997, p. 4 A et B). Ils pouvaient aussi les louer à d’autres vignerons ou à l’archevêque. En 1413, les officiers de ce dernier louèrent un cellier à un particulier pour y mettre le vin du ban avant de le vendre aux habitants de Gaillon. En 1989, des fouilles dans les maisons médiévales de Gaillon des xiiie‑xive siècle ont permis de repérer des niches latérales destinées à recevoir les tonneaux de part et d’autre d’un couloir central (Pitte 2019, p. 17-18).

Une production aléatoire

La production des vignes de Gaillon était très variable. En effet, peut-être encore plus que les autres cultures, la viticulture était à la merci des éléments et des hommes. La qualité et la quantité du vin produit par les vignes étaient soumises aux aléas climatiques et aux troubles politiques. Dès 1233 et 1260, le chroniqueur de la ville avait enregistré deux mauvaises années pour les vignes de Vernon (Chéruel 1850, p. 20 ; p. 26). En 1411, on ne fit pas de provinage dans le Clos le Roy « pour ce que icelui clos fut grêlé l’année précédente56 ». Les registres de comptabilité de Gaillon enregistrent, en effet, au cours de la première moitié du xve siècle, plusieurs années où les vignes furent victimes de la grêle, de l’orage, de la foudre ou de pluies abondantes en été qui justifiaient des rémissions sur les sommes dues par les tenanciers. En 1462, une vingtaine de tenanciers reçurent des aides dont le total se monta à plus de 24 livres parisis pour compenser leurs pertes « à cause des grêles » et deux au moins furent virent leur maison « arse et leurs vins perdus par fortune de tonnerie », c’est-à-dire à cause de la foudre57.

C’est pourquoi, pour s’attirer les faveurs divines, on avait organisé très tôt des processions annuelles ; en 1413, les responsables de la seigneurie de Gaillon envoyèrent un des prêtres de la chapelle du château avec la procession de la paroisse de Gaillon qui avait lieu traditionnellement le jour de la Sainte-Croix jusqu’à Évreux pour y faire dire une messe « pour la salvation des vignes de Monseigneur58 ». Plusieurs registres mentionnent aussi des « vertins » c’est-à-dire des raisins restés verts ou presque, ce qui donnait un faible degré d’alcool.

Outre ces dégâts récurrents, la vigne pouvait être victime des exactions des troupes qui passaient à proximité. En 1433, le vigneron Michel le Maistre tenta de cacher deux queues de vin parce qu’« il eut nouvelles que les ennemis (à cette date, les Français) devaient courir audit lieu de Gaillon et venir quérir les vins du pays pour leur garnison et provisions59 ». Les années 1430-1450 furent effectivement très néfastes pour le vignoble gaillonais. La destruction du château entraîna une désorganisation de la production. Beaucoup d’habitants quittèrent la ville pour se réfugier à Rouen, laissant leurs vignes à l’abandon et ne participant plus aux travaux habituels. La vigne du Clos le Roy qui, on l’a vu, était la plus productive au début du siècle, fut abandonnée. Au cours des années 1430, les vendanges se réduisirent aux deux vignes des Plantes et de la Vigneuse et, en 1433, on ne fit appel qu’à 54 coupeurs pour une journée et à une trentaine pendant les autres jours. Comme le travail était limité, on ne travailla ni le samedi, ni le dimanche60.

La situation était d’ailleurs très incertaine. À deux reprises, le receveur mentionne des attaques de brigands qui rançonnèrent les hommes de l’archevêque au moment des vendanges61. Cette même année 1433, le receveur expliqua qu’il ne pouvait plus payer la rente d’un muid de vin blanc qu’il versait par coutume à l’abbesse de l’abbaye Saint-Sauveur d’Évreux par le fait que la vigne du Clos le Roy sur laquelle elle pesait n’était plus « labourée passé 25 ans », ce qui est sans doute inexact pour la durée évoquée mais traduit bien la ruine dans laquelle se trouvait alors la seigneurie de Gaillon62.

La production de 1439 se réduisit à 12 queues, et en 1454 une enquête sur l’état de la seigneurie enregistra au moins 84 parcelles en friches et sans titulaire à qui imposer la remise en état63. Au lendemain des trêves de 1444, la seigneurie tenta de reprendre ses productions antérieures mais, en 1447, il ne fallut que 19 femmes pour couper le raisin de la vigne de la Trésorière et 37 à Gaillon64.

Au lendemain de la guerre de Cent Ans, la viticulture de la vallée de Seine se transforma et se concentra sur les terres les mieux exposées, le processus ayant été accéléré par les destructions. Le compte de 1445 montre effectivement qu’à Gaillon, les vignes des coteaux furent remises en état au détriment de celles qui se trouvaient dans la vallée de la Seine mais il est probable que le phénomène toucha tout le vignoble de la région65. Il fallut attendre la fin du xve siècle pour voir vraiment redémarrer la viticulture gaillonaise. En 1467, la seigneurie de Gaillon fut affermée pour trois ans pour la somme de 100 livres parisis. Le preneur, Jean Huet, curé de Goslay, s’engageait, entre autres, à

Ainsi, par délibération des officiers de l’archevêque, il avait semblé plus rentable de faire appel à un fermier pour remettre en état une seigneurie qui était encore très endommagée. Il fallut attendre la fin du xve siècle pour voir vraiment redémarrer la viticulture gaillonaise et on vit apparaître de nouvelles vignes comme celles dites d’Orléans et de Languedoc. En 1503, en plus des vignobles qui avaient été remis en état, il y avait dans le château « un parc de vignes dépendant de la maison » plutôt pour l’agrément que pour la production de vin66.

La distribution du vin

Les obligations des viticulteurs et des propriétaires de vignes

Les vins médiévaux se conservaient mal. C’est la raison pour laquelle le Livre de rentes de l’Hôtel-Dieu de Vernon mentionne trois vinaigreries dans les bornages des parcelles qui lui devaient des rentes, l’une à Vernon même et les deux autres à Chantereine, dans la vallée de Longueville (Ulysse, Pajot, Pouëssel (éd.) 1997, p. 16, xii ; p.17, 1 ; p. 43, f5). De même, un acte du tabellionage mentionne le commerce du verjus entre Vernon et Rouen67.

Au moment où le vin de l’année précédente perdait de sa qualité, pour écouler les restes, les seigneurs imposaient le banvin aux dépendants de la seigneurie qui devaient acheter le vin de leur seigneur sans pouvoir vendre le leur. À Gaillon, le « ban du vin » commençait 20 jours avant la Saint-Jean, c’est-à-dire le 4 juin, et durait quarante jours. Chaque feu, c’est-à-dire chaque foyer, devait acheter cinq pots de vin, les femmes veuves n’en prenant que la moitié. Les boissons consommées dans les tavernes étaient taxées un denier chacune. La perception du « ban des tavernes » était affermée et on procédait à des enchères après les « criées dûment faites à issue de messe paroissiale de Gaillon68 ». Dans les faits, comme il n’y en restait pas toujours assez, on avait remplacé l’achat de vin par le paiement d’une taxe comptée à 12 deniers le pot, ce qui signifie que chaque feu payait 5 sous de banvin. On l’a vu, les vins destinés à cette vente étaient entreposés dans les celliers de l’archevêque ou dans ceux de la ville de Gaillon qu’on louait à des particuliers69. Au lendemain de la guerre, la perception du banvin cessa et il fut impossible de mettre aux enchères le ban des tavernes parce qu’il n’y en avait plus qu’une qui se trouvait sur le fief du roi70.

À l’inverse, une partie du vin produit revenait à divers établissements généralement religieux qui possédaient des droits anciens. La dîme du vin de Gaillon était due à l’abbaye de l’abbaye de la Croix Saint-Lieufroy, au nord d’Évreux71 et celle de la Trésorière, à l’abbaye de Jumièges72.

Le commerce du vin

Le vin de la vallée de la Seine était d’abord consommé par les producteurs et par les propriétaires de vignes. En 1394, Raoul Adrien de Saint-Ouen-le-Mauger acheta pour 12 livres de vin « à payer à volonté » à Colin du Quemin de Vernon73. En 1411, c’est un prêtre, Messire Raoul Alixandre, qui vendit deux queues de vin à un habitant d’une paroisse agricole voisine74.

En 1413, les vins issus du pressoir du Clos le Roy qui représentaient 34 queues furent amenés au château par plusieurs voituriers75. Quand l’archevêque était à Rouen, le vin de Gaillon était amené dans l’hôtel archiépiscopal de Rouen par bateau76. Une autre partie était amenée dans des charrettes, en plusieurs fois au cours de l’année, à Louviers, autre seigneurie de l’archevêque de Rouen, pour la « provision et garnison de l’hôtel dudit lieu77 ». Quand l’archevêque ou ses officiers n’avaient pas tout consommé, une partie du vin entreposé dans le château de l’archevêque était vendu à des particuliers, notamment à des ecclésiastiques.

À l’inverse, quand la récolte avait été médiocre, les officiers de l’archevêque achetaient du vin à des vignerons qui l’amenaient dans leurs propres queues ou poinçons qu’ils récupéraient une fois qu’il avait été versé dans les tonneaux du château. En 1411, le bouteiller de l’archevêque acheta à plusieurs vignerons un total de 3 queues de vin qui furent jaugées et estimées équivalant à 700 pots vendus à 8 deniers le pot, pour une somme totale de 23 livres, 6 sous, 8 deniers.

La plupart des abbayes qui possédaient des vignes commercialisaient leur production. Les religieux de Saint-Wandrille faisaient venir le vin par la Seine. C’est pourquoi ils disposaient d’un bateau qu’ils louèrent en septembre 1372 au Rouennais Adam le Foyer pour ses propres affaires. En échange, celui-ci devait « mener amont chaque année à ses coûts leurs tonneaux, […] avec tous les estorements qui y faudrait ». Il devait aussi amener « tous les vins des vignes desdits religieux et ceux qu’ils achèteraient pour leur hôtel », les dits religieux assurant les « dépens des vignerons et tonneliers » et de ceux qui chargeraient le vin sur le quai desdits religieux. Le contrat était prévu « pour trois vendanges » et le preneur devrait « rendre la nef en bon état, hors l’usure78 ». En mai 1381, l’abbaye du Parc vendit quatre queues de vin à un marchand de Dieppe qui en paya une partie en harengs79. En 1451, l’abbé de Fécamp acheta du vin de Conihout, c’est-à-dire de Jumièges, qui passant par Rouen, dut acquitter des droits à la vicomté de l’eau (Delisle 1978, p. 430, note 99)80.

Les particuliers, aussi, faisaient le commerce d’une partie de leur production. En mai 1372, Pierre Rémond de Saint-Aubin sous Gaillon vendit une queue et un baril de vin au bourgeois rouennais Guillaume Leblanc qui devait venir le chercher au quai du Roule, à proximité de Gaillon81. En mars 1391, un habitant de Saint-Pierre d’Autis, près de Vernon, vendit 6 queues de vin de franc noiret à un chanoine de Rouen qui devait lui trouver la futaille82. Les conditions de vente étaient très diverses et souvent précisées avec soin dans les actes du tabellionage. En juillet 1494, le Rouennais Raoul Burenier acheta à un vigneron de Vernon, deux queues de vin, l’un noiret, l’autre fourmentel, à livrer dans le bateau au quai des Andelys, chaque queue contenant 6 barils83. En septembre de la même année, un autre Rouennais acheta du vin de Conihout mais, preuve de la moindre production de cette vigne, il ne put s’en procurer que deux tonneaux, là encore « livrés sur le quai dudit lieu »84. En juin 1411, Thomas de la Boue et son fils, de Guerville près de Mantes, vendirent 8 poinçons de vin à un bourgeois de Rouen qui fit préciser qu’il en voulait 6 de vin vermeil et 2 de vin blanc, « bien enfustés en neuve fustaille » pleins, ouillés et rendus sur les quais de Rouen, le vin en question devant être aussi bon que celui qui était produit dans ladite paroisse85.

Les acheteurs étaient majoritairement rouennais alors que les vendeurs venaient de toute la vallée de la Seine et assez souvent de Mantes86. Quand l’acte de vente ne les précisait pas, il fallait prévoir les conditions de transport d’autant plus coûteuses que l’éloignement était important. En 1400, ce furent deux bateliers de Saint-Leu d’Esserent, sans doute souvent occupés à transporter des pierres, qui amenèrent du vin à Rouen pour la somme assez importante de 30 livres87.

Dès l’époque carolingienne, les vins normands furent exportés vers l’Angleterre comme le montre un tonlieu londonien couvrant les années 978-1016. Henry II accorda entre 1172 et 1178 le monopole du commerce du vin aux marchands rouennais mais ils furent ensuite concurrencés par les marchands de Cologne qui obtinrent la remise en cause de ce privilège. De toutes façons, ce commerce perdit de son importance quand le roi Henry III et ses barons préférèrent les vins de Bordeaux et les marchands rouennais durent se réorienter vers l’exportation des vins de Bourgogne (Dion 1991, p. 216-217). À la fin du Moyen Âge, les vins de la Seine étaient plutôt exportés vers le nord de la province par des marchands de vin tel ce Robert le Per qui, apparaît à plusieurs reprises dans le tabellionage rouennais88 aussi bien comme acheteur de vin des bords de Seine que comme revendeur du vin qu’il achetait. En mars 1397, par exemple, il était en relations avec le Flamand Hennequin de Boye, demeurant à Nieuport, qui lui devait 20 livres pour vendue et livrée de vins89. Toutefois, la majeure partie des vins de la vallée de la Seine était redistribuée localement. Guillaume Ango, par exemple, vendait les vins qu’ils se procurait de façons variées. En juin 1405, il se fit payer en vin les arrérages que lui devaient divers vignerons et le revendit ensuite à des Rouennais et des habitants des campagnes90.

Ce commerce était en principe organisé par des courtiers mais ceux-ci intervenaient plutôt dans le commerce international que dans les échanges locaux entre viticulteurs de la vallée de la Seine et acheteurs rouennais. Rouen servait donc de centre de redistribution du vin de la vallée de la Seine jusqu’à Dieppe notamment91.

Les rentes en vin

Dès le xiiie siècle, la vigne servit d’assiette pour garantir des rentes constituées. Le Livre de rentes de l’Hôtel-Dieu de Vernon indique que l’Hôtel-Dieu avait acheté 5 sous et demi de rente assis sur une vigne à Vernonnet (Ulysse, Pajot, Pouëssel (éd.) 1997, p. 20 ; K9). Beaucoup de ces rentes étaient destinées à payer des prières pour l’âme des donateurs, généralement à la date anniversaire de leur mort. Dans d’autres cas, elles servaient à obtenir de l’argent pour un besoin urgent. En effet, on l’a vu, l’entretien d’une vigne était coûteux et une mauvaise récolte ou la nécessité de remplacer certains équipements aboutissaient à l’obligation de trouver rapidement de l’argent.92

Le phénomène ne fit que s’accroître avec le temps et les rentes en vin, bien que moins nombreuses que celles en blé et surtout en deniers, devinrent de plus en plus fréquentes. En février 1393, Robert Chastellain de la Garenne, près de Vernon, vendit pour vingt livres à Maître Henry Ango et à son cousin Guillaume, « une rente à vie d’une queue de vin de pur noiret du meilleur qui croîtra en ses vignes » qu’il devait livrer à Rouen à la Toussaint93. En juin 1405, Philippot de Saint-Martin, écuyer, devait à Guillaume Ango 22 livres à cause des arrérages d’une rente vendue par son père et il devait aussi lui livrer 2 queues de vin « du meilleur qui croît sur son héritage94 ». En octobre 1412, Michel le Boutillier et Jehan Oudeaux de Mantes-la-ville devaient la somme de 24 livres d’arrérages et 2 poinçons de vin « bien enfustés, pleins et oeillés » à cause de 12 livres de rente à vie qu’ils avaient vendues à un bourgeois rouennais95. Les acheteurs étaient presque tous rouennais alors que les vendeurs étaient répartis dans toute la vallée de la Seine jusqu’à La Roche Guyon et Mantes96.

Généralement, les rentes en vin étaient à payer peu après les vendanges. C’est ce qui se passa en 1433 pour les habitants d’Ailly, près de Louviers, qui, pour payer les impôts royaux auxquels ils avaient été assujettis, vendirent en mars 1433 au vicomte de l’Eau, Roger Mustel, et à son beau-fils Richard Ango une rente de 2 queues de vin vermeil à « livrer sur le quai de Rouen au terme de vendanges »97.

Les achats de rentes par des Rouennais se poursuivirent tout au long du xve siècle pour répondre aux problèmes financiers de certains vignerons. Cela fut particulièrement vrai pendant la guerre de Cent Ans quand les destructions mirent en difficulté beaucoup d’entre eux98. En 1439, parmi les biens hérités de leur mère que se répartirent Richard et Guillaume Ango, il y avait, outre des maisons à Rouen, plusieurs rentes en vin et des pièces de vigne disséminées dans l’ensemble de la vallée de la Seine99. En 1456, le même Guillaume Ango, devenu seigneur de Bondeville, revendit à son beau-frère le chanoine Laurent Surreau une rente en vin que lui devait un bourgeois pour la fieffe d’un certain nombre de biens parmi lesquels il y avait plusieurs vignes100. En 1463, quand le fils de Richard Ango hérita des biens de son père, il reçut, entre autres, les héritages en terres labourables, prés et vignes que celui-ci avait acquis au Pont-de-l’Arche101.

Il semble néanmoins que les rentes en vin se firent plus rares à la fin du xve siècle pour être remplacées par des rentes en argent, d’une part parce que les vignerons avaient avant tout besoin d’argent et n’avaient pas forcément assez de vin pour assurer le paiement de la rente102 et d’autre part, parce que des vins de meilleure qualité arrivaient à Rouen et que les acheteurs de rentes rouennais les préféraient souvent aux vins de la vallée de la Seine103.

Ces rentes à héritage faisaient aussi l’objet d’un commerce parfois compliqué. En 1404, une veuve rouennaise revendit à un vigneron de Vetheuil nommé Richard Brunel une rente d’une queue de vin que Guillaume Clément devait à son feu mari. En échange, ledit Brunel lui devait « une queue de vin de pur noiret, bon et suffisant, qui croîtra dans ses vignes104 ». C’est ce même commerce des rentes en vin qui amena, en septembre 1411, le puissant bourgeois rouennais Jehan le Treffilier à revendre à un habitant de Vernon, une rente de 3 queues de vin que lui devaient deux viticulteurs de Vernon qui, eux-mêmes, l’avaient vendue à son père, alors maire de Rouen105. Le vin pouvait aussi avoir des usages moins courants. En 1400, le charpentier Raoul Ancel donna à sa fille pour son mariage 20 sous de rente et une queue de vin106.

Les bourgeois rouennais appréciaient aussi la possession de vignes qu’ils achetaient dans toute la vallée de la Seine. Ce faisant, ils disposaient de vin pour leur propre usage et pour la revente. En avril 1393, Robert le Forestier acheta une pièce de vigne située à Gargenville, au nord-est de Mantes107. De même, en avril 1401, c’est un bourgeois de la paroisse Saint-Maclou qui acheta une vigne située à Gaillon dont le vendeur continuerait à s’occuper ensuite108.

Conclusion

C’est sans doute aux xie et xiie siècles que le vignoble normand fut le plus florissant (Delisle 1978, p. 420-21). L’avènement d’Henry II qui amena la concurrence des vins de Bordeaux en réduisit le marché à la vallée de la Seine mais le vin continua à y être produit et consommé jusqu’à la crise du phylloxéra dont il ne se remit pas. À cette date, la concurrence de vins de meilleure qualité et de moindre coût eut raison de lui.

Il est vrai que, dès le Moyen Âge, il était considéré comme un vin courant. Chaque fois que l’on voulait honorer un hôte, on lui servait des vins de Bourgogne ou de Bordeaux. En 1377, l’archevêque de Rouen fit venir des vins de Beaune et d’Orléans pour l’approvisionnement du château de Gaillon et de l’Hospice de Rouen109. En 1414, l’archevêque se fit livrer dans son château deux queues de vin de Bordeaux et une queue de vin français c’est-à-dire de la région parisienne, peut-être de Pontoise, en prévision du séjour qu’il avait l’intention d’y faire110. En 1466, le receveur acheta une queue de vin de Gaillac, autrement dit du Sud-Ouest, « pour donner couleur et soutenir le vin de Gaillon111 ». Pourtant, malgré ses médiocres qualités, il était considéré comme supérieur à la cervoise, la bière ou le poiré qui étaient les boissons les plus fréquemment consommées dans les milieux les moins favorisés.