Le Passage est un témoignage. Au fil de plusieurs entretiens, Ali a raconté le périple qui l’a mené d’Oran à Athènes, au risque de sa vie, et les six mois de clandestinité qu’il a vécue, en 2009, dans la capitale grecque alors embrasée par la crise de la dette publique. Bien que datant de plusieurs années à présent, son récit est à la fois singulier et choral. Singulier, car il rend compte d’une odyssée individuelle, choral car il s’inscrit dans une aventure humaine, tragique et collective, qui fait la une depuis de trop nombreuses années ou ne la fait pas suffisamment, se modifie au gré de l’actualité et de l’histoire, mais semble ne jamais vouloir finir.

Tout d’abord, pourquoi le titre ? Le passage, la traversée, faire le passage, faire la traversée sont, dans le récit de Ali, autant de termes ou d’expressions synonymiques signifiant ce moment de rupture, de transgression du légal (le pays d’origine, les papiers d’identité, l’identité), vers l’illégal (le passage d’une frontière interdite, l’absence de papiers, la non-identité). Comme passer de la lumière à l’ombre. Mais on passe, on traverse aussi physiquement une frontière, en affrontant tous les dangers, pour aller vers la promesse d’une vie meilleure. Et c’est alors, en inversant les perspectives, l’espoir de passer de l’ombre à la lumière.

Dans ce récit souvent douloureux où chaque étape, chaque moment est cristallisé dans la mémoire, le passage proprement dit est celui de la frontière gréco-turque, entre Edirne et Orestiada, à pied, par une nuit de nouvel an, en longeant puis en traversant le fleuve Evros, plus connu sous son nom bulgare de Maritsa. Le groupe qui tentait le passage, cette nuit-là, l’a franchi à gué, à l’endroit où il est le plus bas. Connu des autorités, des passeurs et de ceux qu’on appelle de façon indifférenciée les migrants, qui le traversent souvent à la nage ou dans de petites embarcations, cet endroit sensible de la frontière est à présent fermé, côté grec, par un long mur barbelé de 40 km de long, devenant par là-même une zone de non-droit où les organisations humanitaires n’ont plus accès. Mais le récit témoigne aussi de l’organisation de réseaux de passeurs, d’où le choix dans la retranscription, de la modification de noms ou de l’anonymisation.

Au passage, fait suite la clandestinité à Omónia, dans ce monde de la marge au cœur d’Athènes. Au gré du récit, Omónia se profile comme une sorte de limbes avec leur propre code. Une humanité chargée de vitalité s’y croise, mais certains viennent y rencontrer leur destin, brutalement, dramatiquement. Dans ce quartier se côtoient et s’affrontent l’illicite et le licite, l’illégal et le légal, et aussi surprenant que fascinant, le tragicomique et le loufoque, qui en sont issus.

Témoigner pour donner à connaître est le but de ce récit, et ces pages sont là pour donner la parole à la voix du narrateur.

Le départ

J’ai grandi à Oran, face au port. Quand j’étais enfant, je voyais les bateaux arriver des pays du nord, de l’Europe, et repartir. Ils apportaient plein de rêves et de voyages. Puis il y a eu la décennie noire et une chape de plomb s’est abattue sur l’Algérie1. Le quotidien a été rythmé par les attentats, les bombes qui explosaient dans les marchés, les voitures piégées, les victimes. Pour la jeunesse, il n’y avait plus de futur. Mais la fin des années de plomb n’a rien apporté, l’horizon était toujours bouché. La seule perspective était celle d’une vie difficile, où le salaire – si on a la chance d’avoir un boulot – ne suffit même pas pour payer son loyer. Un jour, la TV câblée est arrivée, c’était une fenêtre ouverte sur le monde. Les films, les émissions, la musique nous permettaient de nous évader, de constater qu’il y avait une autre vie ailleurs, que c’était possible. Il fallait partir pour survivre. Pour vivre. Et puis, c’était le rêve de l’Europe qui devait nous donner une vie meilleure, un boulot décent, l’assurance, la santé… Pouvoir voyager, être libre. C’était ça.

Partir signifiait quitter ma famille, mon quartier, toute une vie. Mais aussi une vie faite de beaucoup d’efforts sans lendemain. J’avais fait un cursus scolaire, des études, et j’avais l’espoir de m’en sortir. Finalement non, l’Algérie c’est pas ça. En Algérie, si tu n’as pas de connaissances, des parents riches, tu peux pas faire ton chemin. A l’époque, tout le monde voulait quitter l’Algérie. Dans le quartier, plusieurs avaient déjà tenté le passage et avaient réussi. Lorsque j’avais vingt ans, ceux qui traversaient se cachaient dans les bateaux de marchandises qui partaient vers le nord. Puis il y a eu les boat-people. J’ai décidé de partir par la route, parce que la traversée de la Méditerranée c’était trop dangereux. Et parce que ma mère m’avait fait promettre que si je partais un jour, ce serait par la route.

Je suis parti la première fois en 2007. On était quatre. On a acheté des billets d’avion et on est partis à Istanbul. Le projet était de faire la traversée.

On est arrivés à Istanbul, à Aksaray, et on a commencé à rassembler des informations. On était dans un hôtel où il y avait des hommes d’affaires algériens qui travaillaient dans le textile. Il y avait aussi un guide, recherché par Interpol. On l’appelait El Bolis. C’était un ancien flic, du temps du terrorisme. En Algérie, il avait été condamné à vingt ans de prison. Je ne sais pas ce qu’il a fait, mais il s’est retrouvé à Istanbul, et il est devenu guide, passeur en fait. Il avait développé tout un réseau, et c’est lui qui te disait comment tu passais : par air avec de faux papiers, par mer, ou par terre. Par air, c’était le plus cher. Le moins cher c’était par terre, en passant par Edirne à la frontière gréco-turque.

Par mer c’était aussi très cher, mais c’était le plus dangereux. On avait appris que pour faire la traversée, un guide emmenait les volontaires en bus jusqu’au point d’embarquement, à Izmir, et là, il attendait de regrouper au moins une vingtaine de personnes avant de prendre la mer. Mais on avait surtout appris que la plupart du temps, le guide filait en laissant l’un des passagers piloter le bateau. Il en choisissait qui ne payait pas la traversée et qui en échange était chargé de tenir la barre. Ce n’était pas forcément un marin, quelqu’un qui connaissait la mer, et ceux qui embarquaient avec lui ne connaissaient généralement rien non plus à la mer. Or cet endroit, entre Izmir et les îles grecques, est rempli de courants. Il y avait donc beaucoup de naufrages, des morts, régulièrement. Ceux qui avaient la chance d’arriver vivants à Samos, se retrouvaient dans des camps de rétention où ils pouvaient rester un an, deux ans.

Les copains ont pris peur et ont décidé de rentrer. Moi, j’étais déterminé mais je n’avais pas d’argent pour faire le passage. J’ai dû me résoudre, fou de rage. J’ai dit à mes copains : « Je reviendrai, et je passerai par ici ! » Et je l’ai fait, un an plus tard.

Deux mois après mon retour à Oran, j’ai trouvé du boulot grâce à mon père. Un de ses amis lui a dit qu’on cherchait quelqu’un de confiance, avec un niveau universitaire, pour faire de la comptabilité, et j’ai commencé à travailler. C’était un boulot provisoire, mais je gagnais bien, deux fois le salaire moyen, et je pouvais mettre de l’argent de côté. J’ai arrêté la cigarette, j’ai commencé à faire du sport, à courir. Il fallait que je sois en bonne condition physique pour la traversée.

Je cherchais en même temps une solution pour partir. Les visas étaient inaccessibles, même pour des salariés qui avaient de très bonnes situations, et qui gagnaient beaucoup plus que moi. Alors, j’ai commencé à organiser mon départ autrement, à étudier sérieusement comment faire le passage. Ça m’a pris deux mois. Je me suis informé sur tout, sur la Turquie, la Grèce, l’Allemagne, la France, sur les villes importantes, sur le passage. Je suivais l’actualité, et quand des refoulés revenaient, je les interrogeais pour avoir des informations de première main. J’ai tout calculé aussi. Je savais que le billet d’avion pour Istanbul était moins cher au départ de Tunis que d’Alger. Pour économiser plus, j’ai vu qu’on pouvait partir en train jusqu’à Alger, prendre un taxi d’Alger à Annaba, puis d’Annaba à Tunis, et de là, l’avion pour Istanbul. Pour le passage, je m’étais procuré une carte de la Turquie, une lampe et deux petits téléphones portables.

C’était en 2008. Un soir, j’ai rencontré des copains, et je leur ai dit : « Voilà, j’ai décidé de partir en Europe. Je vais traverser en passant par la Turquie. Qui veut m’accompagner ? » Je pensais que c’était plus sûr si on était deux, on pouvait s’entraider. F. s’est proposé avec M. qui vit maintenant à Marseille. M. est un colosse, un géant. Mais c’était une mauvaise idée de partir avec lui parce qu’il était trop voyant (il rit), et je voulais qu’on passe inaperçus. F. était prêt : il avait un peu d’argent, et il avait déjà fait le premier voyage avec moi.

Je me rappelle. Je suis allé voir ma mère et je lui ai dit : « Je vais partir. » Pour la première fois, elle a accepté, en pleurant. Elle a vendu un de ses bracelets, je ne le savais pas. Deux jours avant mon départ, elle m’a donné l’argent. Je lui ai demandé :

— C’est quoi ça, maman ?

— J’ai vendu mon bracelet. C’est de l’argent. Tu en auras besoin, prends-le.

Avant de partir, j’ai changé mes économies en euros, j’ai gardé quelques billets pour payer le taxi et acheter à manger en route. J’ai aussi changé l’argent que m’avait donné ma mère : 100€. J’avais un jean. Elle a décousu l’étiquette en cuir à la ceinture, y a glissé les 100€ et a recousu l’étiquette. C’était une assurance. S’il arrivait quoi que ce soit, si j’étais agressé ou autre, j’aurais ces 100€ cachés dans mon jean. Personne ne pense à chercher à cet endroit. Même les flics, quand ils cherchent, c’est dans la doublure de la ceinture, jamais sous la marque.

Le jour du départ, je me suis levé à trois heures du matin. Avec F., on a pris le train pour Alger, puis un taxi jusqu’à Annaba et un autre jusqu’à Tunis. On est arrivés à Tunis le soir, on a trouvé un hôtel bon marché, posé nos affaires, et on s’est un peu promenés sur le boulevard Bourguiba. Le vol pour Istanbul était le lendemain.

Le lendemain, dans le taxi qui nous emmenait à l’aéroport, on a demandé au chauffeur comment les choses se passaient en Tunisie : « Comme en Algérie, on galère. On a des politiciens qui vivent la belle vie, et nous en bas on prend les miettes. »

Istanbul

On est arrivés à Istanbul, à l’aéroport Atatürk, dans l’après-midi. Pour aller dans la vieille ville, à Aksaray, on devait prendre un bus et payer par carte. On n’avait que du cash. Il fallait utiliser la ruse. Je suis allé voir un touriste, un Allemand, et je lui ai demandé où il allait. Il m’a répondu :

— Topkapi.

— Ça tombe bien, nous aussi. Mais on n’a pas de carte, on ne peut pas payer. Est-ce que tu peux nous prendre les billets, et une fois là-bas on te rembourse ?

Il a accepté et on a pris le bus. J’avais appris durant le premier voyage que c’était dans le vieil Istanbul qu’on pouvait trouver des guides. Le bus pour Topkapi s’arrêtait à Aksaray. Dès que les portes se sont ouvertes, on a filé en vitesse. Que cet Allemand me pardonne, on l’a refait de vingt euros ! Quand le bus est reparti, il s’est collé à la vitre et a commencé à crier.

On a marché longtemps et on a trouvé un vieil hôtel pourri et pas cher. On n’avait pas de temps à perdre. J’avais choisi le jour de l’an pour le passage, quand tout le monde est occupé à réveillonner et que la surveillance se relâche. C’était le 30 décembre. Il fallait s’activer.

On s’est mis en quête d’un passeur. On n’a rien trouvé le premier soir. Mais on avait appris que le passage se faisait à pied d’Edirne jusqu’à la ville grecque d’Orestiada.

Le lendemain, c’était le 31 décembre, on est sortis tôt de l’hôtel. On rôdait depuis un moment quand on a croisé un jeune qui portait le maillot rouge et blanc de l’équipe de foot d’Oran, la Mouloudia. Il était de la même ville que nous. Je me suis approché de lui :

— Bonjour.

— Bonjour. Tu viens d’Oran ? Il avait reconnu l’accent oranais. Qu’est-ce que vous faites à Istanbul ?

— On cherche un guide.

— Moi aussi, je cherche un guide depuis deux jours. Mais je n’ai rien trouvé de crédible, je n’ai pas confiance.

On a continué à marcher tous les trois jusqu’au moment où j’ai repéré un type qui nous regardait d’une façon un peu bizarre. Je lui ai fait un signe et il m’a demandé si on voulait passer :

— Oui.

— Le passage, c’est maintenant, il nous a répondu. Il reste trois places, et peu de temps avant le départ du train. Allez récupérer vos bagages. Prenez le strict minimum. Je vous accompagne chez le guide. Vous payez sur place et vous démarrez.

On est allés prendre nos affaires, juste l’essentiel, on a laissé le reste à l’hôtel. On a marché environ un quart d’heure et on est arrivés dans un endroit encore plus pourri que l’hôtel où on était. C’était un squat dans une vieille baraque en ruine. On est entrés. Il y avait là des gars qui attendaient depuis une semaine, dix jours. Ça puait. Il n’y avait pas d’électricité. Chacun était dans son coin au milieu des sacs et des bougies.

Le guide portait un amama, un turban comme en Arabie, et d’après lui, il était algérien, de la ville de Chlef. J’avais convenu avec F. que c’est moi qui négocierais le prix :

— Ecoute, j’ai dit au guide, je suis là avec mon copain, on n’a pas beaucoup d’argent et tu sais que la route est longue.

— Ça va vous coûter 600€.

Je lui ai proposé 250€ et mon Nokia. J’avais un deuxième petit téléphone de secours, je pouvais négocier le Nokia. C’était un vieux modèle mais le guide a dû croire qu’il faisait une bonne affaire. Il a accepté, puis il nous a expliqué :

— Vous allez aller à la gare par deux. Quand vous arrivez, ne parlez pas. Demandez juste deux places pour Edirne et attendez le train. Qui parle anglais de vous deux ?

— Moi, j’ai répondu.

— Alors c’est toi qui parles. Tu vas au guichet et tu achètes deux billets.

C’était le train qui va d’Istanbul à Edirne, à la frontière avec la Grèce et la Bulgarie.

La gare était pleine de policiers. On a acheté à manger, de l’eau. J’ai dit à F. : « On mange maintenant, parce qu’on risque de ne pas remanger de sitôt. » F. ne m’a pas pris au sérieux, mais il a quand même mangé. Et c’était vrai. Plus tard, il m’a remercié.

Le train est arrivé. C’était un vieux train. On aurait dit le Pékin express. Le guide nous avait dit : « Montez dans le dernier wagon du train et mettez-vous par deux dans les compartiments, mais pas à côté. Ne vous parlez pas et attendez que je vienne vous chercher. »

On a fait ce qu’il a dit. On est montés et on s’est assis deux par deux dans des compartiments différents. On était une quinzaine, en majorité des Algériens. Il y avait trois Algérois, nous trois les Oranais, d’autres qui venaient d’ailleurs en Algérie. Certains ne voulaient pas dire d’où ils étaient, c’étaient peut-être des Syriens, des Irakiens…

Le passage

Il était environ quatorze heures quand le train est parti. Il a roulé longtemps, il s’arrêtait dans des endroits reculés de l’arrière-pays. Des voyageurs montaient et descendaient à chaque arrêt. On a vu les visages de la Turquie profonde qui n’ont rien à voir avec les visages qu’on croise dans les rues d’Istanbul. Les hommes avaient de grosses moustaches, les femmes étaient en hijab intégral. (Il rit.) Ils étaient chargés de cartons. Ils étaient venus se ravitailler à Istanbul et maintenant ils repartaient chez eux.

On s’est endormis, réveillés, rendormis. On est arrivés vers Edirne sur le coup de vingt-deux heures. C’était le soir du réveillon.

Le guide nous a réunis dans un compartiment dans l’avant-dernier wagon. Il nous a dit : « Avant d’arriver à Edirne, sur le pont, le train va ralentir. J’ai payé le conducteur. Quand il ralentit, sautez un par un, sans faire de bruit. Maintenant, retournez dans le dernier wagon et attendez. »

F. m’a regardé. Il avait une peur bleue. Il a fait l’armée pendant la période du terrorisme. Il en est revenu traumatisé. Il connaît parfaitement les dangers de la forêt. Moi j’ignorais le risque. J’avais un seul objectif et j’étais aveugle. Je ne voyais rien d’autre.

Le train a commencé à ralentir. « Allez ! », a dit le guide. Il y avait des ravins des deux cotés de la voie. On devait sauter par le côté gauche. Cinq ou six gars avaient déjà sauté. J’ai jeté mon sac et j’ai sauté à mon tour. F. m’a suivi. On s’est cachés dans le ravin.

On devait à présent traverser Edirne. C’était partout la fête. Le guide a envoyé l’un de nous en éclaireur, et il nous a donné le prochain repère : la mosquée à l’autre bout de la ville. On avançait par deux. S’il y avait du monde, on se cachait, on attendait que la voie soit sécurisée et on continuait. Le dernier tronçon était une rue pleine de bistrots et de restaurants où les gens riaient, s’amusaient. Elle menait à un bois au bout duquel se trouvait la mosquée.

La méthode du guide était simple : aller du point A au point B deux par deux. Quand on était tous arrivés au point B, il nous donnait les indications pour aller au point C, puis du point C au point D, et ainsi de suite. Toujours deux par deux, et les informations une fois tous regroupés.

On s’est retrouvés sous un arbre, derrière la mosquée, on s’est comptés pour voir si on y était tous. « Mon téléphone s’est déchargé », a dit le guide. Il était pendu à son téléphone depuis le départ pour appeler ses choufs. Il a demandé si quelqu’un avait un téléphone. Personne n’a répondu. « On ne peut pas avancer sans téléphone. Il faut que j’appelle pour savoir si on peut passer. » J’ai lui prêté mon téléphone. Le guide a appelé puis il nous a dit : « La voie est libre, mais il faut faire vite parce qu’il y a l’armée. Il y a peut-être des rondes dans la forêt. A partir d’ici, pour arriver en Grèce, vous devez avancer en restant toujours dans l’axe de la mosquée. Il faut que la mosquée soit toujours derrière vous. Si vous ne voyez pas la mosquée, vous devez voir son minaret, ou la lumière. Si vous vous perdez, revenez. Vous devez toujours garder la mosquée dans votre dos. »

On avançait en file. Deux gars nous suivaient en douce depuis Istanbul. Ils n’avaient pas assez d’argent ou ils ne voulaient pas payer le guide, je ne sais pas. On longeait un cours d’eau. Le guide s’est énervé et une bagarre a éclaté. L’un des deux gars a alors devancé la file. Il a un peu perdu la route et il est tombé dans l’eau. Il faisait très froid, peut-être -10°. Le pauvre était trempé de la tête aux pieds. Le guide ne voulait pas l’aider, il nous disait : « Avancez, laissez-le ! » Dans le groupe, il y en a un seul qui s’est opposé : « Tu es fou, si on le laisse il va mourir. » Et il est allé le repêcher. On était tous en transe. Dans l’extrême risque, tu es comme saisi par une transe, tu ne penses à rien d’autre qu’à avancer pour sauver ta peau. Tu fais des trucs que t’aurais jamais fait dans la vie normale. Même moi, je me suis surpris à vouloir avancer au lieu d’aller sauver le type. C’est ça la transe.

On s’est remis en marche. On traversait des terres agricoles, il y avait du maïs, des marécages. A un moment, le guide nous dit : « Ça y est, on est sur le territoire grec. Faites attention aux marécages, il y a un chemin, suivez-moi. »

Et à l’instant précis où il nous annonçait qu’on était en terre grecque, minuit a sonné. Un immense feu d’artifice a éclaté en Turquie, et simultanément du côté grec. On venait d’entrer en 2009, dans la nouvelle année, et en Grèce. Certains d’entre nous ont sauté de joie. Moi, je ne pouvais pas. Je savais que la route était encore longue. (La voix devient plus grave) Ce jour de l’an, je l’appelle le jour de l’an de la déchirure. La déchirure entre deux continents, deux pays, deux années.

On a continué à avancer quand tout à coup, je me suis trouvé nez à nez avec une plaque « Warning mine site » accrochée à des fils barbelés. C’était un terrain miné. Il y avait d’autres plaques, mais elles étaient espacées entre elles. Le reste du groupe avait débouché devant l’un des endroits de la clôture où il n’y avait rien. Les gars s’apprêtaient à sauter les barbelés. Je leur ai crié : « Stop ! C’est un terrain miné. » On a contourné le terrain, on a marché dans l’eau.

On traversait à présent des ruisseaux, des rivières. On avait parfois de l’eau jusqu’au genou, mais on était sûrs d’une chose : dans la flotte, il n’y avait pas de mines. A un moment, on a aperçu une lumière :

— C’est une caserne grecque, nous a dit le guide. On va passer en rasant le mur. En haut, il y a un garde armé et ils ont des projecteurs puissants. Surtout pas de bruit. On va avancer ensemble. Chacun doit mettre son pas dans le pas de celui qui le précède. Le premier ouvre le chemin. Et pas de bruit surtout, pas de casse.

Je n’ai jamais de ma vie entendu un tel silence. Seul, j’aurais fait plus de bruit. Là, c’était le silence du groupe. C’était impressionnant. On était tous synchro, on avançait en mesure. C’est fou ce que la peur peut te faire faire. J’étais dans le groupe et je n’entendais personne, ni celui qui était devant moi, ni celui qui était derrière moi. A un moment, j’ai levé la tête : je voyais le militaire avec sa kalash. Il était juste au-dessus de nous. On passait sous son nez. Les projecteurs éclairaient violemment les alentours. Nous, on rasait le mur, dans l’angle mort des faisceaux.

Un vieux qui était avec nous, nous a raconté qu’il avait fait cette route dans les années 1970. Il était entré dans la caserne, avait volé un camion et était parti avec jusqu’à Alexandroúpolis ou Athènes. Va savoir si c’est vrai ou non. Mais c’était un de ces vieux dynamique, léger, agile, plus agile que les jeunes. Il avait peut-être soixante-cinq ans et il refaisait la traversée avec nous. Un Chaoui de l’est algérien. Un ancien, un homme de fer.

On a dépassé la caserne. On était tous trempés, et il faisait très froid. A la première halte, j’ai enfilé un autre pull, changé de chaussettes à toute vitesse. C’était l’aube, il était cinq heures et cela faisait sept heures qu’on marchait. On longeait à présent la voie de chemin de fer. Le guide nous avait dit de marcher de chaque côté, et de nous cacher dans le sous-bois à la moindre alerte. On a continué ainsi jusqu’à la périphérie d’Orestiada, la première ville grecque après la frontière. Orestiada est proche d’une grande base militaire, et beaucoup de militaires y vivent. Nous avions fait le passage, nous étions presque au but. Mais il ne fallait pas traîner.

On était à présent dans des terres agricoles. La baraque qui servait de cache au guide avait été détruite. On s’est repliés sur la cabane à outils d’un agriculteur. Elle était ouverte. Une rapide inspection avant d’entrer et nous nous sommes regroupés une dernière fois. On devait faire vite et changer de vêtements pour faire disparaître, sur nous, toute trace du passage avant de repartir. On devait ensuite rentrer dans Orestiada, trouver l’agence près de la station d’autobus, et acheter un billet pour Athènes.

J’ai jeté mes chaussures et mes chaussettes trempées. J’ai arraché l’étiquette de mon jean, j’ai pris mes 100€ et j’ai jeté le jean. J’ai mis des vêtements propres. J’étais parti avec une veste double face, qui protégeait de la pluie et de l’humidité. Je l’ai retournée pour la porter du côté propre.

C’était le 1er janvier. Des fêtards rentraient de la soirée de réveillon complètement soûls. Ils parlaient fort, riaient. On a attendu que la voie soit libre pour sortir. A partir de là, il n’y avait plus de groupe. C’était en solo. Une discussion s’est engagée pour savoir qui allait sortir le premier. Il ne fallait pas attirer l’attention des gens du coin, encore moins de la police ou de l’armée. Le guide nous a en quelque sorte classés sur notre apparence, sur la manière dont nous étions habillés et dont nous allions donc nous fondre dans le décor. Il nous a tous regardés et il m’a désigné : « C’est toi qui sors le premier, tu as l’air d’un Européen. » Tout le monde était d’accord. Sauf F. C’était le coup de poignard, l’effet de transe de la clandestinité où chacun file pour sa peau, et il n’y a plus d’amitié qui tienne. J’avais complètement pris F. à ma charge depuis que nous étions partis. Je l’ai regardé. « C’est toi qui me dis ça, F. ? », je lui ai demandé pendant qu’on se changeait. J’ai fermé ma veste, j’ai mis mon bob et j’ai tracé.

Il était sept heures du matin. J’ai traversé les champs et je suis arrivé sur une route goudronnée. Elle dessinait une sorte de frontière entre, d’un côté des terres agricoles, et de l’autre une zone pavillonnaire. Je cherchais l’agence. Je suis entré dans la ville par le nord. J’étais épuisé, j’avais mal aux pieds, j’avais faim, j’avais soif, je respirais mal. Je sais maintenant que j’ai failli mourir en chemin. Je n’avais jamais poussé l’effort, ni mon corps aussi loin, dans des limites que je ne soupçonnais pas moi même. Nous avions marché toute une nuit, jusqu’au matin. Je commençais à perdre espoir quand je suis arrivé devant un panneau qui indiquait la direction d’Alexandroúpolis.

Je savais qu’Alexandroúpolis était sur la route d’Athènes, alors je me suis dit qu’un bus devait passer par là, que les gens devaient s’arrêter dans les parages pour le prendre. Mais j’étais exténué, prêt à tout abandonner. Je me parlais : « Tu vas marcher, et là où tu tombes, tu tombes. » L’image de ma mère m’est alors revenue : « Prends soin de toi. », m’avait-elle dit au moment où je partais et elle s’était mise à pleurer. Et je me suis alors rappelé un autre épisode de ce matin-là. Seule ma mère était au courant et m’avait vu sortir. Tout le monde dormait. Ni mon père, ni mes frères, ni ma sœur ne savaient. Mais quand je suis sorti, c’est comme si ma sœur et mon petit frère avaient eu une antenne, comme s’ils avaient senti quelque chose. Ils se sont levés en courant, m’ont cherché, ont pris un taxi et m’ont rattrapé à la gare. Ils ont réussi à me voir avant que je monte dans le train. Ils m’ont embrassé, ils pleuraient :

— Tu partais sans rien nous dire ?

— Je ne voulais pas vous faire de mal.

C’était un déchirement.

— Lorsque je vous appellerai, vous verrez, il y aura un numéro de téléphone très long qui va s’afficher à l’écran.

Je revivais tout ça, je revoyais tous les miens, la gorge serrée, et j’étais là sur cette route que je ne connaissais pas, dans ce pays que je ne connaissais pas. J’ai continué à marcher quand tout à coup, j’ai aperçu un bureau de tabac ouvert. Je me suis approché. A travers la vitrine, j’ai pu voir qu’ils vendaient des livres et des journaux, mais aussi du chocolat et des boissons. Je suis entré :

— Good morning.

— Good morning, what do you need ?

— Chocolate, a bottle of water and cigarettes.

Le marchand m’a donné du chocolat, c’était du Milka, je m’en souviens.

Dans la nuit, pendant qu’on traversait la forêt, j’avais fumé ma première cigarette depuis plus d’un an. F. était paniqué :

— Comment ? Tu fumes ? Tu avais arrêté, tu ne fumais plus… Arrête !

— Laisse-moi fumer, j’en ai besoin.

Nous savions qu’il y avait des patrouilles dans la forêt. A l’armée, pendant la décennie noire, F. avait appris qu’une cigarette allumée dans la nuit pouvait signer un arrêt de mort. Pour atteindre la cible, il suffisait de viser le bout de la cigarette et tirer. La tête de la victime sautait. Ce premier jour de l’an, j’achetais aussi mon premier paquet de cigarettes depuis des mois.

J’ai mangé le chocolat, bu la bouteille d’eau, fumé une cigarette, et là, mes yeux se sont ouverts. Je voyais tout en HD. L’agence était juste en face du buraliste, et moi, je ne voyais que le chocolat, tellement j’avais faim. (Il rit.)

Je me suis rappelé qu’il pouvait y avoir des militaires ou des flics, parce que c’était la seule station aux alentours et elle était surveillée. J’ai jeté un œil : il y avait deux militaires à l’intérieur. Je ne devais pas leur donner l’air de chercher mon chemin. Devant l’agence, un type faisait des va-et-vient en parlant tout seul. Il allait jusqu’au bout de la rue et il revenait, puis il repartait. De toute évidence, il était un peu dérangé. Je me suis alors approché de lui, et j’ai tenté le coup :

— Excuse me. I want to go to Athens.

— Yes, you can buy a ticket here.

— But I don’t speak greek.

— Ok, come with me, et il m’a emmené dans l’agence.

Il marchait comme un robot. Il m’a pris un billet direct pour Athènes, ainsi je n’aurais pas à prendre de risques à la prochaine escale en achetant un billet pour le tronçon suivant. En partant d’Orestiada, je devais d’abord aller à Alexandroúpolis d’où partait la correspondance pour Thessalonique et de là, prendre un autre bus pour Athènes. L’arrivée était prévue vers quatre ou cinq heures du matin. J’ai payé.

Lorsque je suis sorti, le bus s’est arrêté devant moi. J’ai pris place près d’une fenêtre, pas trop loin de la sortie. Nous attendions l’heure du départ. Quelques instants après, un des Algérois du groupe est monté. Nous avons fait semblant de ne pas nous connaître. Il allait par la suite devenir un ami, mais malheureusement, le pauvre, il est devenu fou pendant qu’on était à Athènes. Un peu plus tard, c’est l’Oranais que nous avions connu à Istanbul qui nous a rejoints. Il était tombé sur deux militaires en civil en sortant de la baraque. Ils ont immédiatement vu que c’était un clandestin. Ils lui ont dit : « On va pas t’embêter. » Ils l’ont emmené en voiture jusqu’à la gare routière, lui ont acheté un billet pour Athènes, et l’on mis dans le bus dans lequel je me trouvais. Il m’a discrètement fait signe pour savoir où était F. Tout aussi discrètement, je lui ai répondu que je n’en savais rien. Puis les portes se sont fermées, et nous sommes partis. Il était huit heures.

Sur les quinze, nous étions les trois seuls réchappés. La plupart des autres ont été pris par la police ou par l’armée. D’autres sont repartis. F. avait rebroussé chemin avec le guide, je l’ai su après.

Je me suis immédiatement endormi d’un sommeil de plomb, n’émergeant que par moments, et avec difficulté. A Alexandroúpolis, c’est la vieille femme assise près de moi qui m’a réveillé. Pendant l’escale, pour ne pas traîner près de la station, trop dangereux, je me suis éloigné et je suis entré dans le premier café. J’ai demandé un crème et une brioche. Le garçon m’a apporté un plateau à étages, rempli de gâteaux. J’ai nettoyé tout le plateau. Il ne restait plus une miette. Le garçon n’en croyait pas ses yeux. (Il rit.) Il ne pouvait pas imaginer tout le chemin que j’avais parcouru, à pied, pendant la nuit. C’est l’épreuve la plus dure de ma vie. Jamais je ne me suis senti vidé à ce point. J’ai donné tout moi-même. Je sentais que je pouvais mourir d’un instant à l’autre. En plus, il faisait très froid, la forêt était noire. On ne voyait rien. Sans le guide, on était perdus.

J’ai pris la correspondance pour Thessalonique où nous sommes arrivés en fin d’après-midi, puis la correspondance pour Athènes. Le 2 janvier, à quatre heures du matin, j’étais au Pirée. Avec moi, mes deux compagnons de traversée.

Athènes, Omónia

Athènes était une étape, ma destination était l’Allemagne. Avant de quitter Istanbul, on avait tous laissé nos passeports. On partait sans nos papiers. Le guide nous avait donné un numéro à appeler pour les récupérer contre 50€. Quand le temps est venu, j’ai appelé le numéro. Je voulais que mon passeport soit rapporté à ma mère, à Oran. Ce qu’ils ont fait. A Athènes, et tout le temps que je suis resté en Grèce, j’étais un clandestin.

Quand tu es clandestin, tu n’existes pas. Tu n’es personne. La clandestinité c’est très sale. Tu es là, tu ne te sens pas en sécurité, tu peux tomber malade, tu peux être volé, tu peux être agressé, tu peux mourir. Tu peux avoir une blessure qui te rend infirme à vie, tu peux tomber dans l’addiction. J’en connais beaucoup qui sont devenus des junkies, accro à l’héroïne. Il y en a qui sont devenus fous, d’autres qui se prostituaient, d’autres qui ont commencé à dealer. Ils vendaient de l’afghane. Il y en a qui ont commencé à voler à l’arraché, d’autres qui ont fait de l’étalage. Et tu sais, c’étaient des gens qui n’avaient jamais fait ça de leur vie. Jamais. Avant, c’étaient des gens normaux, qui avaient une vie propre. Mais là, pour survivre dans un pays que tu ne connais pas, avec une langue que tu ne comprends pas… Le grec est une langue difficile, qui ne ressemble à aucune autre.

Quand on s’est retrouvés à l’aube, à Athènes, on est d’abord allés prendre un café. On se demandait où on pouvait bien aller. On a appelé un Oranais, qui vit en Angleterre et qui était passé par Athènes. Il nous a donné le nom du quartier où il y avait les étrangers, les clandestins : Omónia.

Omónia, c’est une artère principale et quelques rues adjacentes, au cœur d’Athènes, juste derrière le parlement. C’est un quartier pourri, sale. Une autre planète. Il y avait des junkies par terre, des seringues, des fumeurs de shit, et ceux qui vendaient l’héroïne, ceux qui vendaient la cocaïne, ceux qui vendaient la pakistanaise… Sans parler de l’église, toujours bondée. Les gens venaient y manger et ils faisaient des queues monstrueuses. De temps en temps, on sortait quelqu’un qui s’était évanoui tellement il y avait de monde. Et puis la police à moto qui coursait des vendeurs et des dealers. Tu croises toutes les nationalités du monde à Omónia, et des petits, des grands, des musclés, des maigres, des propres, des sales, des assassins, des criminels, des junkies, des gentils, des pieux. Tout ce monde-là était dans ce quartier, parce que tout ce monde-là vivait de ce quartier. Tu trouves tout au marché, et moins cher qu’ailleurs. Tu peux manger pour quelques sous. Il y avait des restaurants dans des appartements. Dans un immeuble ! (Il rit.) Dans cet immeuble, les appartements faisaient office d’hôtels, de restaurants, de boutiques, de cachettes, de tout ce que tu peux imaginer. Chaque étage avait sa spécialité. On y vendait des papiers, des bijoux, des montres, des cigarettes, des vêtements. Tout. On l’appelle souk-al-haramiya, le marché des criminels. Omónia ne dort jamais. La sandwicherie ne ferme pas, on peut manger à toute heure. Et puis il y a les gens des heures : ceux d’une heure du matin, ceux de deux heures, ceux de dix heures. Les junkies venaient vers cinq ou six heures du matin pour leur dose. Ça ne s’arrête pas. Au plus fort de la journée, une foule compacte s’entasse dans ses quelques rues.

Quand on est arrivés à Omónia, il devait être sept heures du matin. On était perdus. Dans ces cas-là, tu ne sais pas par quoi commencer ni par où, et puis tu n’as pas de papiers, pas de carte. Tu ne sais pas dans quel hôtel aller. Il y a bien des hôtels, mais tu peux te jeter dans la gueule du loup parce que le propriétaire peut aller directement prévenir la police. On marchait en se demandant ce qu’on allait bien pouvoir faire, quand on a entendu deux types parler arabe. On les a accostés. Ils nous ont indiqué un hôtel sûr à 5€ la place. On y est allés.

C’était un hôtel dans un appartement. Le propriétaire m’a ouvert la porte d’une chambre. Il y avait une douzaine de personnes qui dormaient par terre, matelas contre matelas. Il m’a dit d’attendre, l’un de ses clients allait se lever et partir. J’ai pris sa place quelques instants plus tard. Tu sais l’impression que j’ai eue ? Maintenant, si tu me donnes 2000€, je ne couche pas sur ce matelas, mais à cet instant précis j’ai eu l’impression d’être au Carlton. Je voulais juste m’allonger parce que le stress, la marche, la fatigue, la peur, ça donne une fatigue particulière qui ne ressemble à aucune autre. C’est pire. Surtout s’il y a ce grand point d’interrogation dans ta tête, que tu ne sais pas ce qui va suivre. Je me demandais comment j’allais m’en sortir au milieu de tous ces junkies. Leur vie était tracée, ils étaient finis. Mais moi je ne voulais pas de ça. Ce n’était pas pour ça que j’avais fait tout ce chemin, et je commençais déjà à chercher des solutions. Et ça c’est épuisant, ça te tue. J’avais laissé une vie derrière moi, mes parents, mes frères. Le but était d’aller en Europe, d’avoir une situation. Pas de me tuer, de venir me suicider.

J’ai appelé ma famille. Un numéro de téléphone très long s’est affiché sur leur écran. Ils ont su que c’était moi. Ma mère et ma sœur étaient folles de joie. Pas mon père. Ce n’est qu’une fois que je suis arrivé à Athènes qu’il a su que j’avais quitté l’Algérie. Et il n’était pas content.

Je suis resté presque six mois à Athènes. Au début, je passais la nuit dans cet hôtel, mais 5€ tous les jours c’était cher, et c’était sale. Je n’avais plus d’argent. Il me restait encore un peu des économies que j’avais confiées à ma mère et qu’elle a pu m’envoyer par la Western Union. Puis on m’a donné l’adresse d’une Russe, Diana. Elle vivait seule dans son appartement, dans une pièce, et louait huit lits dans son grand salon, et deux autres lits dans une autre chambre, à 5€ la nuit. C’était le même prix que l’autre hôtel, mais chez elle c’était très propre, ça sentait bon, il faisait bon y vivre. J’ai passé quelques temps dans cet appartement. On payait à la journée, parce que personne ne pouvait dire de quoi serait fait le lendemain.

J’ai connu beaucoup de monde à Omónia, de toutes les nationalités, des Kurdes, des Indiens, des Afghans, des gens du Proche-Orient... Certains avaient des histoires tragiques. Un jour, on a repêché deux morts, des Algériens. Ils n’avaient plus de reins. C’était un trafic d’organes sur le dos des clandestins. Et plein d’autres histoires comme ça.

Je payais toujours mes nuitées chez la Russe, et c’était vraiment devenu trop cher pour moi. Un jour, j’ai rencontré un Oranais qui m’a dit qu’il y avait une villa vide à l’Acropole, et on a décidé d’aller la squatter. On est partis à pied. C’était une maison de trois pièces avec cuisine, jardin, garage. On est entrés, on a tout nettoyé et on s’est installés. On cuisinait sur un camping gaz. Il n’y avait pas de frigo. C’était l’hiver, on avait acheté chacun sa couette, (il rit) on ne rigole pas avec le froid.

On a pris une chambre et on louait les deux autres. On se faisait un peu d’argent. On choisissait nos locataires : on ne voulait pas d’histoires. Chaque nuit, on faisait des rondes pour que les voitures du voisinage ne soient pas volées et pour qu’on n’appelle pas la police qui risquait de nous trouver. Pour nous protéger, on protégeait les voisins. Jamais le coin n’avait été plus tranquille. Un jour, le propriétaire a toqué à la porte. Il vivait dans une île et sa maison à Athènes était sa résidence secondaire. Je suis sorti lui parler avec mon copain. On lui a dit que toutes ses affaires étaient rangées dans un coin, personne n'y avait touché. Les voisins lui avaient assuré que nous ne posions aucune espèce de problème, et que le quartier était sûr depuis qu’on faisait des rondes. Ils avaient remarqué que le nombre de vols avait diminué, et ils ont dit au propriétaire : « Ecoute, s’ils partent, on va galérer. Alors, laisse-les. » Et le propriétaire nous a laissés. (Il rit.) Les factures s’entassaient. Un jour, on nous a coupé l’électricité, et on s’est éclairés à la bougie. Puis, ils ont coupé l’eau. Alors, chacun avait pour mission de ramener un bidon d’eau en rentrant, le soir.

Je partais tous les jours au marché d’Omónia. Il y avait un gars qui faisait de l’étalage. Un jour, il m’a dit : « Voilà, moi je ramène la marchandise, mais je ne peux pas la vendre parce que les flics me connaissent. Toi, ils te connaissent pas. Si tu veux, on fait fifty fifty. Je te donne la marchandise, et toi, tu la vends au marché. » Et on a fait comme ça. Je récupérais la marchandise que je vendais au marché, et le soir, je lui donnais sa part et je gardais la mienne. Je me faisais dans les 30€ par jour. C’était un marché où il y avait beaucoup de braquages, de casses, et de voleurs à l’arraché qui volaient les sacs. Ils prenaient les papiers d’identité, et ils les revendaient. Les papiers originaux étaient les plus recherchés, plus que les faux. C’était un commerce qui rapportait, la demande était forte. Athènes était une escale pour beaucoup de monde, et pour moi aussi. Personne ne voulait rester. Le but était de bosser pour avoir de l’argent, acheter des papiers d’identité, et que chacun parte où il voulait. Il y en a qui sont partis en Pologne, en Allemagne, en Belgique, en France, en Irlande, en Angleterre, en Espagne… Il y avait aussi beaucoup d’expulsés qui revenaient : des sans-papiers installés là, qui travaillaient. Ils étaient attrapés par la police, renvoyés dans leur pays d’origine, et ils revenaient à Athènes. Il y avait les cas spéciaux, les repris de justice. Et puis il y avait les bleus, comme nous. L’objectif était d’avoir une bonne pièce d’identité.

Un jour, j’étais au marché comme d’habitude, et je vois deux gars qui n’arrêtaient pas de me dévisager :

— Il lui ressemble, disait l’un des deux.

— Un peu, pas trop.

Je les ai interpellés :

— Hey, je suis là. Vous me connaissez ? Vous parlez de moi ?

— T’énerve pas. On a une pièce d’identité, elle est faite pour toi.

Ils ont sorti la carte. Elle était bulgare. Je l’ai regardée rapidement. Pour bien la voir, et sans risque, il fallait qu’on aille dans un immeuble. Et on s’est éloignés du marché. J’ai appelé un copain pour qu’il vienne étudier la carte. C’était un type très jeune, mais qui était très ancien dans le quartier, et qui avait déjà été clandestin en Turquie. C’était un junky, il se shootait à l’héro, il volait, il faisait tout. Je l’avais connu chez la Russe. Un vrai accro. Des fois, quand il était en manque, il se réveillait la nuit et il nous empêchait de dormir. Alors on se cotisait pour qu’il achète sa dose et qu’il nous laisse tranquilles pour qu’on puisse se rendormir. Il connaissait très bien les pièces d’identité. Il avait récupéré des papiers français. La photo lui ressemblait comme deux gouttes d’eau. Mais il ne traversait pas encore. Avant, il voulait amasser un bon pactole, disait-il.

Je lui ai montré la carte. Il a commencé à rire, il a même eu un petit fou rire :

— Ali ! Mais c’est toi quand tu avais quatorze ans ! Et il riait. Vas-y ! Paie-les !

Le prix était trop cher. J’ai commencé à négocier. Je n’avais que 100€ : « Je ne peux pas vous donner plus. Si c’est ok, prenez l’argent, sinon reprenez votre carte ! » Ils ont accepté. Je leur ai donné les 100€, j’ai pris la carte et je l’ai cachée. Je n’osais pas m’en servir.

Quelques temps après, j’ai déménagé dans un grand immeuble, une annexe désaffectée du tribunal. A chaque étage, vingt ou trente personnes squattaient les anciens bureaux. Avec mes copains, on était au neuvième étage. On avait une vue à couper le souffle sur Athènes. La nuit, sur le rooftop, c’était exceptionnel. Il y avait régulièrement des descentes. Tout à coup, on entendait : « La police ! La police ! » Et tout le monde se mettait à courir de tous les côtés. Ça courait de partout. (Il rit.) Quand les policiers voulaient en attraper un, ou deux, tout un groupe déferlait et filait à toutes jambes. Les policiers ne savaient pas où donner de la tête. Ça criait, ça s’insultait de tous les côtés, dans toutes les langues. Mais chaque fois, après la descente, on revenait.

J’avais l’habitude de prendre mon petit-déjeuner chez un vieux qui avait un petit étal dans un passage. Il vendait des croissants, et il préparait le thé, le café ou le chocolat sur un petit réchaud placé près de lui. Tout le monde le connaissait et l’aimait dans Omónia, même les pires criminels. Personne ne se serait avisé de lui toucher un cheveu. Il était le seul de tout le quartier à pouvoir laisser sa caisse sans surveillance. Personne ne la touchait. Quand il s’absentait pour une course, ceux qui venaient lui acheter à manger lui laissaient l’argent sur son étal. Un matin, je suis descendu prendre mon petit déjeuner dans un café, un peu plus loin, et ce jour-là il y a eu une descente. C’était deux motards. Ils sont entrés dans le café, et ont contrôlé l’identité de tout le monde. J’étais le seul à ne pas avoir de papiers. Le patron, les clients ont pris ma défense : « Laissez-le ! Celui-là il embête personne, il est propre, il touche à rien. Laissez-le tranquille. » J’étais surpris de voir que dans ce local où je ne venais pas souvent, on me connaissait, et même bien. Les motards sont restés inflexibles. Ils ont appelé une voiture et on m’a embarqué. Au commissariat, personne ne m’a interrogé. Ils ont dressé un procès verbal et m’ont envoyé directement en cellule.

Le centre de rétention administrative se trouvait dans la prison d’Athènes. Une partie était la prison proprement dite, l’autre partie était réservée au centre de rétention administrative. C’est là qu’on m’a placé. Une porte permettait de passer d’une section à l’autre. Lorsque je suis arrivé, le bruit qu’un Oranais venait d’être amené s’est répandu comme une traînée de poudre. Quelques heures plus tard, un gardien est venu me chercher dans ma cellule : « Ils te demandent de l’autre côté. » Il désignait la prison. Je l’ai suivi. Dans une cellule, un groupe d’Oranais jouait au poker en fumant du shit et en écoutant du rap. C’était des criminels, des durs de durs, certains étaient condamnés à des peines lourdes. Je suis resté dans le couloir. On se parlait à travers la grille qui fermait la cellule :

— Alors comme ça t’es d’Oran ? De quel quartier ?

— Miramar.

— Miramar ? Yeah ! Et on s’est raconté des histoires de quartier, comme des vieux potes.

Mes compagnons de cellule m’avaient dit qu’on ne pouvait pas retenir un mineur plus de douze jours, mais qu’un majeur pouvait moisir pendant des mois. Ils pouvaient même t’oublier. Et j’ai vu des cas comme ça, comme ce Pakistanais qui était là depuis quatre ou cinq ans. Et puis tu entends de ces histoires de clandestins… Un gars, un Algérien, m’a raconté qu’il ne donnerait jamais sa véritable identité. En centre de rétention, il était nourri, logé. Et de temps en temps, quand il en avait marre, il leur disait : « Voilà ! je suis égyptien. » Alors, il était expulsé vers Le Caire :

— La bouffe dans les avions, elle est meilleure que celle de la prison, tu comprends. Comme ça, ils m’expulsent, je pars et je mange dans l’avion. Quand j’arrive au Caire, les flics viennent me chercher, et je leur dis que je suis pas égyptien. Comme ils peuvent pas signer le papier où ils reconnaissent que je suis ressortissant égyptien, ils peuvent pas me garder et ils me renvoient en Grèce. Retour en avion, repas et tout ça. A Athènes, les flics m’attendent et ils me remettent en prison. Dans un autre interrogatoire, je leur dis que je suis de Jordanie. Alors ils m’envoient en Jordanie, et tout le tralala. Puis je reviens. Tu sais, j’ai déjà fait beaucoup d’aéroports comme ça, j’ai vu du pays. Quatre ou cinq…

(Il rit.) Et puis, il y avait d’autres nationalités, un Albanais... Il y avait même un Albanais :

— Qu’est-ce que tu fous ici ?

— Ecoute, moi, quand je veux partir en Albanie, je fais un petit coup devant les flics, ils me foutent au trou, et après ils m’expulsent vers l’Albanie. Gratos. Après je reviens en Grèce. Quand je veux repartir, je recommence, je refais un petit coup...

Avec l’Albanais, on se parlait en anglais. C’était le frère d’un grand truand installé en Grèce, qui s’était évadé de prison en hélicoptère quelques mois plus tôt. Tous les journaux en avaient parlé. L’Albanais était intouchable, tout le monde savait qui était son frère et personne ne mouftait devant lui, par peur des représailles. J’avais d’ailleurs eu un problème avec un Palestinien, un colosse qui s’était approché de moi et avait brutalement plaqué sa main sur mon épaule. L’Albanais s’est aussitôt interposé. Il s’est glissé entre lui et moi et le Palestinien m’a lâché. Il fallait voir, un petit maigrichon qui faisait filer un colosse la queue entre les jambes.

L’Albanais avait décrété que je restais sous sa protection, dans sa cellule. C’était le luxe, on était trois pendant que les autres, dans les autres cellules, s’entassaient à plusieurs. Pour tuer le temps, j’avais recopié des passages du Coran, et je les apprenais. C’était le seul livre dans le secteur, il appartenait à l’un des détenus, et tout le monde se l’arrachait et le redemandait. Le gars était dégoûté, il ne voyait quasiment plus son livre. Moi, je l’avais demandé une seule fois. Il s’était étonné et je lui avais dit que j’avais recopié ce que je voulais, et que je n’en avait plus besoin. « Voilà ! il a dit aux autres. C’est comme ça qu’il faut faire. A partir de maintenant, si vous voulez le livre, vous recopiez. Sinon nada ! » Et à partir de là, quand quelqu’un lui demandait le livre, il devait recopier.

Un jour, on est venu me chercher pour l’interrogatoire. J’ai donné un faux nom, j’ai dit que j’étais syrien. Puis l’agente m’a demandé :

— How old are you ?

— Seventeen.

— Seventeen ?

Les autres policiers commentaient :

— Tu mesures deux mètres et tu as dix-sept ans ?

Je n’ai pas lâché, ils n’avaient aucun moyen de contrôler :

— Yes. I play basketball.

J’ai tenu bon jusqu’à ce qu’ils en aient marre de moi.

— Ok, ok, go, go, go !

L’agente a écrit « 17 » dans le dossier. Je venais de passer douze jours en prison, et je suis sorti avec une autorisation de libre circulation qui me donnait trois mois pour quitter le pays. Pour les majeurs, c’était un mois. Mais c’en était trop. Cette fois j’étais décidé à prendre tous les risques pour quitter la Grèce.

Vers l’Allemagne

Je me suis remis à glaner des informations sur les différentes possibilités de quitter le pays. Une fin d’après midi, c’était le mois de mai ou de juin, je revenais du marché, et j’ai vu un groupe d’Algériens en grande conversation. Je me suis dit qu’il y avait du louche, probablement ils manigançaient quelque chose. Je me suis assis avec eux. En effet, ils étaient en train de parler d’Héraklion en Crète, où il y avait un petit aéroport d’où partaient beaucoup de charters, et qui n’ouvrait que l’été. Depuis le Pirée, on pouvait prendre un bateau. Le billet coûtait 19€. Une fois là-bas, chacun pouvait acheter un billet pour la destination de son choix.

Le lendemain, on est allés prendre des billets pour le bateau. On était six. On avait tous de faux papiers, faux ou originaux. J’ai récupéré mes affaires, ma carte bulgare, et je suis parti au port. C’était en fin de journée. Le bateau partait en soirée. Le lendemain matin on était à Héraklion. On a tenu réunion : « Tu vas où ? et toi ? et toi ? » Il y avait la Pologne, la Belgique, l’Autriche… Je voulais partir en Allemagne, à Francfort. Les autres disaient que c’était trop dangereux, mais j’étais déterminé. Je voulais partir le jour même. Héraklion était une ville touristique et tout était cher. J’ai acheté un billet pour Francfort pour le soir même. En poche, il ne me restait plus qu’une quinzaine d’euros.

Nos vols partaient tous du même aéroport. On a donc pris le bus ensemble. L’entrée de l’aéroport était bourrée de flics en civil. On n’avait pas le choix, c’était chacun pour soi.

L’enregistrement pour Francfort n’était pas encore ouvert. En attendant, il fallait que je me rende invisible en étant le plus visible possible. Je m’étais habillé avec soin, en vêtements décontractés, j’avais des lunettes de soleil, un touriste qui rentrait de vacances quoi. J’ai repéré une famille qui parlait allemand, c’était un couple avec leur fille. Je me suis assis à côté d’eux, et j’ai commencé à discuter avec le père. Ils allaient aussi à Francfort. Quand les flics passaient, ils pensaient que j’étais avec eux, ou qu’on était la même famille. Je surveillais mes arrières, discrètement mais sans relâche. L’un d’eux s’est arrêté devant moi. Il nous a regardé très longuement, il hésitait. Puis il est parti. Lorsque l’enregistrement a ouvert, j’ai suivi la famille. Dans la queue, les flics sortaient les irréguliers qu’ils attrapaient. Je suis passé à l’enregistrement. L’hôtesse était très sympathique, je me souviens encore d’elle, elle m’a souri et m’a souhaité un bon voyage en me tendant mon billet. J’étais à présent en salle d’embarquement, je croyais que la galère était finie. Je ne savais pas que la grande galère c’était là, dans cet espace clos et que les contrôles étaient serrés avant le départ de l’avion.

Quand le bus est arrivé, que les gens commençaient à se lever, j’ai vu deux pafistes qui contrôlaient les identités. Certains essayaient de resquiller et je me suis dit que ce n’était pas la bonne méthode. Il fallait en passer par eux si on voulait monter dans l’avion. Alors je suis allé directement me faire contrôler. Le pafiste a pris ma carte, il la regardait puis il me regardait, une fois, deux fois, trois fois. A la quatrième fois, je lui ai demandé : « Have you any problem ? I have to take a plane. » Il n’a rien trouvé à dire. J’ai repris ma carte et je suis passé.

Mais ce n’était pas encore terminé. Une fois dans l’avion, l’angoisse a redoublé. Tant que les portes ne sont pas fermées, tant que l’avion ne décolle pas, tout peut arriver. Les minutes durent des heures. J’étais aux aguets, très tendu. Enfin, on est parti. J’ai poussé un immense soupir de soulagement… quand j’ai entendu qu’on m’appelait. Je me suis retourné. C’était un des gars du groupe. Il s’était fait pincer avant l’embarquement. Il riait. Il m’a raconté que les flics lui avaient demandé de refaire la signature qui était sur sa carte d’identité. Dans la nuit, pendant la traversée, je lui avais dit qu’il fallait qu’il s’entraîne à refaire la signature. Il s’était entraîné, et il l’avait refaite devant les flics. C’était le test. Ils l’ont laissé partir.

Je me suis enfin senti léger. J’étais content. Pendant le voyage, je suivais la route de l’avion à l’écran. C’était le plus beau film de ma vie.

En arrivant en Allemagne, Ali est allé se présenter aux autorités. Il leur a donné sa vraie identité et leur a dit qu’il n’avait pas de papiers. Après avoir été un clandestin en Grèce, il devenait officiellement un sans-papiers en Allemagne. Deux ans plus tard, il est parti pour la France. Il vit depuis en région parisienne, en situation régulière.

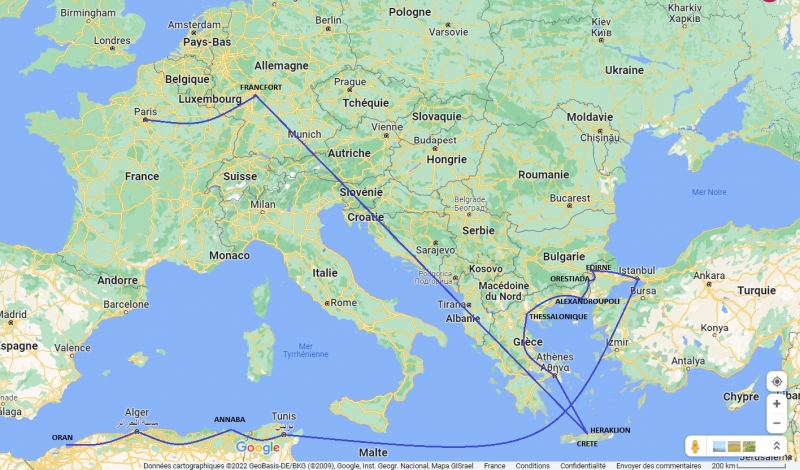

Fig. 1 Itinéraire d’Oran à Paris

Carte : capture Google Maps.