Introduction

Nous partons dans cet article de l’hypothèse que la société britannique a été transformée en profondeur pendant la période de gouvernement conservateur de 1979 à 1997, et que cette transformation doit beaucoup à la force et à la cohérence de la doctrine néolibérale qui soutenait la pratique gouvernementale. Pour ce qui concerne la Grande-Bretagne, cette doctrine a été élaborée à partir des années 1930 dans le champ universitaire et diffusée après la Seconde Guerre mondiale surtout par des think tanks. Ce combat intellectuel et politique pour défendre et promouvoir l’idée selon laquelle le marché serait plus efficace que l’État pour coordonner les activités économiques et sociales1 n’était pas gagné d’avance – aucune nécessité historique ne le prédestinait à s’imposer comme le sens commun des gouvernants – et ne relève ni de près ni de loin d’un complot quelconque. Il s’agit d’une bataille menée avec succès, d’abord dans le champ intellectuel, ensuite dans le champ politique, par des intellectuels libéraux engagés, dont certains deviendront, dans les conditions précises de la crise britannique des années 1970, des militants internationalistes de la cause du marché.

Nous souhaitons évoquer deux lieux et deux moments privilégiés dans l’histoire britannique du néolibéralisme : la London School of Economics durant l’entre-deux-guerres, période qui voit la naissance du courant néolibéral, et l’université de Saint Andrews à la fin des années 1960 et au début des années 1970, période qui précède et prépare les bouleversements thatchériens. Si l’attention des chercheurs s’est pour l’instant concentrée, à juste titre, sur les institutions militantes qui ont œuvré à la diffusion des idées néolibérales2, le rôle des institutions universitaires où ont été produites les idées et où ont se sont formés les réseaux qui ont ensuite alimenté les think tanks n’a été que marginalement étudié. Cette négligence est particulièrement flagrante dans le cas de la Grande-Bretagne, alors que l’école de Chicago aux États-Unis fait l’objet d’un grand intérêt. Parmi les bases universitaires du néolibéralisme en Grande-Bretagne, il faut ainsi mentionner – outre la LSE et St Andrews – les universités de Manchester, Birmingham et Buckhingham (l’établissement privé fondé avec le soutien de Keith Joseph et de l’Institute of Economic Affairs), ainsi que la London Business School.

Cet article se présente donc comme une première contribution, nécessairement modeste, à l’éclaircissement du rôle de matrices institutionnelles joué par certaines universités britanniques, et plus spécifiquement St Andrews et la LSE, dans la formulation du néolibéralisme et de sa variante politique, le thatchérisme, que nous définissons, à la suite d’Andrew Gamble et Simon Jenkins, comme un mixte de libéralisme économique et d’autoritarisme politique3. Il apparaît que St Andrews et la LSE sont le lieu d’émergence de collectifs intellectuels qui ont contribué à l’avènement du néolibéralisme et du thatchérisme en parvenant à fusionner différents courants de pensée : les écoles d’économie autrichienne et britannique dans le cas de la LSE, le libéralisme économique et le conservatisme identitaire dans celui de St Andrews.

1. La London School of Economics

Nous allons tout d’abord essayer de préciser dans quelle mesure le néolibéralisme théorisé à la LSE dans les années 1930 a contribué à la formulation du thatchérisme quarante ans plus tard. Comme le dit Alan Ebenstein (2003 : 49), le biographe de Hayek : « La LSE fut la fontaine d’où émergea le renouveau du libéralisme classique en Grande-Bretagne et ailleurs »4. Plus spécifiquement, notre hypothèse est que l’arrivée à Londres en 1931 d’un jeune économiste autrichien, Friedrich Hayek, représente l’un des temps forts de cette résurgence libérale. Nous entendons ainsi démontrer que le statut de la LSE en tant que matrice institutionnelle du néolibéralisme tient à ce qu’elle a été le lieu d’une synthèse entre les libéralismes britannique et autrichien. Préalablement, nous allons établir l’influence que les critiques du keynésianisme et du socialisme développées à la LSE durant les années 1930 ont eue sur les débats des années 1970.

1.1. La critique du keynésianisme

En 1930, une intense controverse oppose Lionel Robbins, directeur du département d’économie de la LSE, à John Maynard Keynes, lorsqu’ils participent tous deux à un comité secret nommé par le Premier ministre travailliste, Ramsay Macdonald, pour trouver une solution à la crise économique. Dès lors, Robbins va se mettre en devoir de neutraliser Keynes. Il pense avoir trouvé le parfait antidote aux théories keynésiennes en la personne de Friedrich Hayek. Sur son invitation, Hayek donne en février 1931 quatre conférences à la LSE, dans lesquelles il propose une interprétation de la crise de 1929 radicalement opposée à celle de Keynes, en termes à la fois de causes et de remèdes. Là où Keynes diagnostique une crise de sous-investissement (ou excès d’épargne) et préconise l’intervention de l’État pour remédier aux déficiences du marché, Hayek démontre que les crises économiques sont dues au sur-investissement (ou excès de crédit) et recommande de laisser la crise suivre son cours afin de permettre au marché de s’autoréguler.

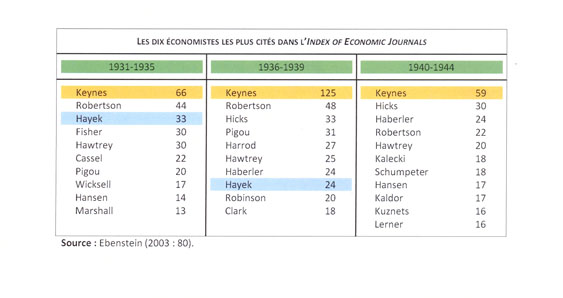

Le succès de Hayek est instantané : ses conférences londoniennes sont publiées en septembre 1931 sous le titre Prix et production et incitent William Beveridge, le directeur de la LSE, à lui offrir une chaire sur la recommandation de Robbins. Pendant les cinq années suivantes, l’ascension de Hayek semble irrésistible. Ainsi qu’en témoigne Ronald Coase (1981/1994 : 19), alors étudiant à la LSE et futur prix Nobel d’économie (en 1991) : « Après avoir entendu ces conférences, nous savions pourquoi il y avait une dépression. La plupart des étudiants en économie à la LSE et de nombreux enseignants sont devenus hayékiens, ou, en tout cas, ont intégré des éléments de l’approche hayékienne à leur propre réflexion »5. Entre mai 1931 et février 1932, Lionel Robbins publie un article de Hayek dans chaque numéro d’Economica (Hayek 1931b, 1931c, 1931d, 1932), la revue de la LSE dont il est rédacteur en chef. Pour la période 1931-1935, Hayek est le troisième économiste le plus cité après Keynes et Denis Robertson (voir le tableau ci-dessous).

Les dix économistes les plus cités dans l'Index of Economic Journals

Sources : Ebenstein 2003, p. 80.

Tout cela n’est évidemment pas du goût de Keynes, qui tient Hayek et Robbins en piètre estime. Il qualifie Robbins d’« économiste de seconde zone »6 et conclut sa critique de Prix et production par une phrase devenue célèbre (1931 : 394) : « C’est un exemple extraordinaire de la façon dont, partant d’une erreur, un logicien impitoyable peut se retrouver à Bedlam »7. Si l’issue du débat entre Londres et Cambridge paraît incertaine durant la première moitié des années 1930, la publication de la Théorie générale en 1936 consacre la victoire irrévocable du keynésianisme. Pour la période 1936-1939, Hayek n’est plus que le huitième économiste le plus cité et il disparait définitivement du « Top 10 » après 1940 (voir le tableau ci-dessus).

Bien qu’il ait temporairement perdu le débat, Hayek va, au cours des années 1970, instrumentaliser son statut d’acteur historique de la controverse avec Keynes pour prétendre à la victoire rétrospective sur son adversaire. Le Times, qui lui reproche en 1972 (Jay 1972) son opportunisme lors des premières manifestations de la crise du keynésianisme, finit par abonder dans son sens en 1978 (Rees-Mogg 1978). Comme l’explique Andrew Gamble (1996 : 156) : « En tant que vétéran des batailles du début des années 1930, il était en droit de critiquer le keynésianisme puisqu’il l’avait dénoncé comme hérésie dès son apparition, en avait prédit les conséquences s’il était appliqué et était toujours là quarante ans plus tard pour dire que ces prédictions avaient été confirmées par les faits »8. La critique hayékienne du keynésianisme sera ainsi l’un des éléments moteurs de la construction du thatchérisme.

1.2. La critique du socialisme

Un autre élément constitutif du discours thatchérien dans les années 1970 est la critique du socialisme, dont nous allons rappeler brièvement la genèse à la LSE.

Si, durant la première moitié des années 1930, Hayek et Robbins sont engagés dans la controverse avec Keynes et ses disciples, durant la seconde moitié de la décennie, ils s’attachent à démontrer l’impossibilité pratique d’une économie socialiste. C’est la célèbre controverse sur le calcul économique en régime socialiste, qui oppose Hayek et Robbins aux « socialistes de marché », un groupe d’économistes dont font partie deux de leurs collègues de la LSE, Evan Durbin et Abba Lerner (qui émigre aux États-Unis en 1937), ainsi que Henry Dickinson de l’université de Leeds et Oskar Lange de l’université de Chicago9.

Au-delà de la controverse technique sur la faisabilité du socialisme, Hayek et Robbins tentent de mettre en équation la planification, alors très en vogue à gauche comme à droite, avec le socialisme (Hayek 1933b, 1935 ; Robbins 1934, 1937). Puis, dans un article de 1938, Hayek (1938) a l’idée de mettre en équation non seulement la planification avec le socialisme mais également le socialisme avec le totalitarisme. Il est ainsi en mesure à la fois de réfuter la conception dominante selon laquelle le capitalisme aurait engendré le totalitarisme en Allemagne et de présenter la planification et le socialisme comme l’antithèse de la liberté. La critique hayékienne du socialisme est ensuite développée de manière systématique dans son célèbre ouvrage de 1944, La route de la servitude.

Ce mode d’argumentation qui fait du socialisme un terme portemanteau pour dénoncer toutes les dérives perçues comme « illibérales » est adopté dans les années 1970 par les thatchériens. Ils trouvent dans la critique hayékienne du socialisme l’explication à tous les maux dont souffre la Grande-Bretagne depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Lors d’un discours prononcé en juin 1974, Keith Joseph affirme ainsi que « notre industrie, notre vie économique et notre société ont été affaiblies par trente années de modes socialistes10 ». Margaret Thatcher (1995 : 253) évoque ce discours dans ses mémoires et le commentaire qu’elle en fait est révélateur : « Personne n’avait eu le courage de parler ainsi depuis que Hayek avait écrit La route de la servitude en 1944 »11.

1.3. La formation d’un réseau international

Le troisième et dernier aspect sous lequel la LSE a contribué à l’avènement du thatchérisme tient au rôle qu’elle a joué dans la formation d’un réseau néolibéral dépassant les frontières britanniques.

En faisant venir Hayek à la LSE, Robbins avait pour ambition d’importer en Grande-Bretagne l’école autrichienne d’économie. L’intérêt de Robbins pour la pensée économique autrichienne s’explique par les liens étroits qu’entretenait le département d’économie de la LSE avec le cercle d’économistes réunis à Vienne autour de Ludwig von Mises, le maître à penser de Hayek. Au cours des années 1920, Robbins participe ainsi au séminaire de Mises, accompagné d’autres étudiants et jeunes professeurs de la LSE, comme Theodore Gregory ou Arnold Plant.

Au-delà de l’intérêt intellectuel de Robbins pour l’approche autrichienne, l’octroi d’une chaire à l’un des représentants de cette école revêtait également un intérêt stratégique. Il s’agissait pour Robbins de renforcer la conception de l’économie qu’il voulait faire prévaloir dans le champ universitaire britannique, tant au sein de la LSE que face à Cambridge. En premier lieu, il se rejouait à la LSE une variante de la querelle des méthodes, ou Methodenstreit, qui avait opposé à la fin du xixe siècle le fondateur de l’école autrichienne Carl Menger, partisan d’une approche théorique et déductive de l’économie, au fondateur de l’école historiciste allemande Gustav von Schmoller, partisan une approche empirique et inductive. À la LSE, les positions de Menger et Schmoller étaient respectivement occupées par Robbins et Beveridge. En second lieu, Robbins souhaitait consolider sa position vis-à-vis de Cambridge dans le débat sur la détermination de la valeur des marchandises. Les économistes classiques, comme Adam Smith et David Ricardo, tenaient la valeur pour objective, tandis que les néoclassiques, comme les britanniques Stanley Jevons et Philip Wicksteed ou les autrichiens Carl Menger et Ludwig von Mises, tenaient la valeur pour subjective. Alfred Marshall, le fondateur de l’école de Cambridge, avait tenté d’opérer une synthèse entre objectivisme et subjectivisme, en proposant que le coût de fabrication d’un bien est objectif pour le producteur, mais que l’utilité de ce même bien est subjective pour le consommateur. Robbins, quant à lui, postulait que la valeur, tant du côté de l’offre que du côté de la demande, est intégralement subjective, conformément aux positions néoclassiques de Wicksteed et Mises. En dernier lieu, Robbins souhaitait donner une dimension plus internationale à la pensée économique britannique, qui était jusqu’alors caractérisée par l’insularité ; en particulier, l’ouverture de la LSE aux théories étrangères était une autre manière de se distinguer de l’école de Cambridge, notoirement fermée sur elle-même12.

À l’arrivée de Hayek, Robbins organise la division du travail entre les membres du département d’économie de la LSE. Il confie à Nicholas Kaldor la traduction des travaux germanophones de Hayek publiés à la fin des années 1920 : d’abord un article, « Le “paradoxe” de l’épargne » (1929, trad. 1931b), puis son premier ouvrage, Théorie monétaire et cycle des affaires (1929, trad. 1933a). Robbins charge par ailleurs John Hicks, autre futur prix Nobel d’économie (en 1972), de modéliser mathématiquement la théorie hayékienne des fluctuations économiques, une entreprise qu’il ne mènera jamais à terme. Pour sa part, Robbins rédige The Great Depression (1934), ouvrage dans lequel il analyse la crise de 1929 comme une illustration empirique de la théorie autrichienne, en s’appuyant sur un appareil statistique conséquent13. Au cours des années 1930, Robbins et Hayek font également traduire les œuvres des représentants de l’école autrichienne, à la fois celles des maîtres (Carl Menger ou Ludwig von Mises) et celles des disciples de leur génération (Gottfried Haberler et Fritz Machlup).

La tentative d’intégration des écoles autrichienne et britannique est un vif succès, ainsi que nombre d’observateurs le soulignent. Dès 1933, un économiste allemand en visite à la LSE constate que l’école est devenue « une banlieue de Vienne »14 et, en 1935, l’hebdomadaire The Economist (1935 : 487) parle avec emphase de « l’école Robbins-Hayek »15. Une trentaine d’années plus tard, en 1963, Hayek (1963/1995 : 49-50) explique le sentiment que lui inspirait la LSE des années 1930 : « On avait la nette impression que les différentes traditions qui jusqu’alors dominaient les différents centres fusionnaient enfin en un corps de théorie économique unifié et internationalement accepté »16. Même ses détracteurs reconnaissent l’unité de l’école austro-britannique. Par exemple, Lancelot Hogben (1937/1995 : 262), un sociobiologiste de la LSE, dénonce en 1937 le « cirque Hayek-Robbins » comme « le dernier bastion de la plus absurde métaphysique ultra-individualiste passant pour de la science économique à l’ouest de Vienne »17. Certains reprochent également à cette nouvelle école d’analyse économique d’avoir des orientations politiques trop marquées. Un éditorialiste de la Clare Market Review (1933/1995 : 262), le journal étudiant de la LSE, redoute ainsi que, sous les auspices de Hayek et Robbins, l’université fabienne se transforme en « cette école polytechnique stérile à la botte du grand capital qu’elle menace de devenir »18.

Les succès précoces du néolibéralisme austro-britannique ne l’empêcheront pas de se déliter face à l’« avalanche keynésienne »19. Dans la seconde moitié des années 1930, Hayek et Robbins sont abandonnés par la majorité de leurs collègues (dont John Hicks) et de leurs étudiants, qui rejoignent Keynes ou, pire, se convertissent au socialisme. Trahison douloureuse pour Hayek, Robbins se range partiellement aux arguments keynésiens durant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il travaille en collaboration avec Keynes à la gestion de l’économie de guerre puis à la négociation des accords de Bretton Woods.

2. La connexion écossaise : l’université de Saint Andrews et l’Adam Smith Institute

En termes de prestige national et international, l’université de St Andrews est loin d’être comparable à la célèbre institution londonienne. Elle occupe une place bien plus modeste dans le champ universitaire britannique et n’a jamais abrité des personnalités scientifiques de la même qualité que celles qui ont fréquenté et fait le renom de la LSE. Si son département d’histoire a un temps joui d’une belle réputation due entre autres à la présence de T. C. Smout, historien majeur de l’Écosse moderne, dans les autres sciences sociales la contribution académique de St Andrews a été plutôt modeste. Certes, elle a pu attirer dans le passé (et attire encore) un nombre significatif d’étudiants anglais et étrangers souvent aisés (dont un des petits fils de la reine Élisabeth), mais cela ne fait pas d’elle l’Oxbridge du nord, comme certains de ses admirateurs voudraient le faire croire. Ces étudiants y cherchent effectivement une ambiance de petite ville universitaire traditionnelle au cadre historique, sans nécessairement être soumis aux mêmes procédures de sélection draconienne que dans les universités d’élite britanniques. Riche de ses traditions estudiantines largement inventées au xxe siècle (le port de la robe rouge y est encore encouragé chez les étudiants), l’université de St Andrews a une solide réputation de conservatisme, amplement méritée. L’association des étudiants conservateurs joue un rôle de premier plan dans la vie sociale de l’université et dépasse de très loin les effectifs des autres associations politiques. Elle compte parmi ses faits d’armes historiques, par exemple, d’avoir fourni un nombre certain de briseurs de grève pendant la grève générale de 1926, événement qui a particulièrement marqué cette région d’Écosse dans laquelle l’industrie du charbon a longtemps joué un rôle clé. Depuis les années 1970, plusieurs dirigeants conservateurs ont étudié dans cette université et y ont fait leurs premiers pas politiques (on pense, par exemple, à Michael Forsyth ou Rob Jones, tous deux ministres dans l’un des gouvernements de Margaret Thatcher, mais ils sont loin d’être les seuls).

Nous allons nous pencher ici sur un des groupes conservateurs les plus soudés et les plus influents à avoir séjourné à St Andrews, celui qui s’est formé au milieu des années 1960 autour de deux personnalités fortes : Douglas Mason (1941-2004), dont le nom sera associé plus tard à la réforme de l’imposition locale introduite par le gouvernement Thatcher en 1986, mieux connue sous le nom médiatique de la « poll tax », et Madsen Pirie, aujourd’hui encore directeur de l’Adam Smith Institute qu’il a co-fondé en 197720. Cet institut porte le nom du célèbre économiste écossais – né à quelques dizaines de kilomètres de la ville de St Andrews, à Kirkcaldy – dont la pensée a été mobilisée à tort et à travers par les évangélistes du marché rassemblés autour de Pirie pour expliquer le bien-fondé de leur combat politique en faveur d’une société où l’intervention étatique et la capacité de défense des syndicats seraient réduites à leur plus simple expression. Ces deux personnalités ont laissé une trace importante dans la tradition estudiantine conservatrice à St Andrews, avant de marquer l’histoire du parti qu’ils ont toujours soutenu. C’est en effet sous leur direction que l’association locale des étudiants conservateurs s’est peu à peu transformée : d’un lieu de sociabilité pour jeunes gens largement issus du même milieu social, où se nouaient amitiés de trente ans et futurs mariages, l’association est devenue une organisation de combat politique, avec une ligne doctrinale clairement délimitée, préfigurant ainsi les transformations qui vont affecter la Fédération britannique des étudiants conservateurs au cours des années 198021.

Notre postulat est que c’est à St Andrews, à partir du milieu des années 1960, que s’est forgée une pratique politique nouvelle, exprimée en particulier dans la rencontre et l’articulation entre deux traditions politiques distinctes, celle qui, suivant Hayek, insiste sur la primauté du marché sans entraves dans la construction de la société idéale et celle, exprimée par Powell à la fin des années 1960, qui réaffirme la nécessité d’un État fort et tente de définir l’identité britannique en s’opposant au déclin impérial et en affirmant une solidarité identitaire blanche22. C’est cette pratique qui va bouleverser la donne conservatrice dans les années 1970. Cette association va féconder le thatchérisme, même si l’articulation et l’expression de ces deux dimensions – néolibérale et autoritaire/identitaire – vont subir des modifications significatives dans le contexte turbulent de la crise britannique.

2.1. L’économie libre…

En lisant la revue annuelle de ces jeunes conservateurs de St Andrews, Progressus23, on est effectivement frappé par la nouvelle orientation prise sous la direction de Mason et Pirie à partir de 1966 (Mason arrive à St Andrews en 1961 et devient président de l’association des étudiants conservateurs en 1963), une orientation plus explicitement intellectuelle cherchant à affirmer des influences doctrinales précises. En 1966, la revue adopte un nouveau format, avec moins d’articles écrits par des notables conservateurs nationaux et plus d’interventions écrites par les membres étudiants du comité de rédaction. Si on y trouve encore une intervention du président honoraire de l’association, Enoch Powell, le rédacteur en chef, Douglas Mason, insiste sur sa vision de la tradition économique conservatrice (qui se conjugue assez facilement avec celle défendue par Powell), vision qui va devenir un véritable leitmotiv de la revue estudiantine dans les années à venir, surtout pendant la période clé 1968-1971. Mason (1966) affirme que : « Le parti conservateur s’est toujours fait l’avocat d’une philosophie fondée sur une croyance profonde en l’importance primordiale de l’individu, en la diversité et le choix qu’offrent le marché libre ainsi qu’en les vertus de la concurrence »24.

L’avant-propos – non signé – de ce numéro de la revue insiste sur le caractère radical des convictions des étudiants conservateurs de St Andrews : « Le besoin se fait grandement ressentir d’une réflexion radicale sur les dépenses gouvernementales et la relation entre l’État et l’économie. Nous espérons que les idées contenues dans ce numéro contribueront à stimuler une telle réflexion radicale »25.

Une année plus tard, l’éditorial de 1967, cette fois écrit par Stuart Butler (que l’on retrouvera, avec son frère Eamonn, à l’Adam Smith Institute et qui travaille aujourd’hui à la Heritage Foundation) et Richard Henderson (1967), pose clairement le cadre théorique à l’intérieur duquel opèrent désormais les jeunes conservateurs de St Andrews : « Il est récemment apparu aux États-Unis et en Europe une philosophie politique qui est véritablement de droite, dans la mesure où elle est foncièrement opposée au socialisme et au fascisme. Sur le plan économique, elle plaide en faveur des entreprises et pour l’imposition de limites à l’intervention de l’État dans l’économie. Sur le plan social, elle réclame davantage de liberté de choix et d’action. Par essence, elle place l’individu avant l’État, plutôt que d’accorder une importance primordiale à l’État. Aux États-Unis, la philosophie économique de ce mouvement (que l’on appelle souvent la droite intellectuelle) a été articulée par Hayek et Friedman. En Grande-Bretagne, Enoch Powell est en train de la transformer en force politique au sein du parti conservateur »26.

Sans développer plus avant cet aspect des choses, nous nous contenterons d’affirmer que le projet économique néolibéral britannique prend forme ici, sous la plume encore un peu immature des jeunes combattants conservateurs de St Andrews. On ne sera donc pas surpris de retrouver dans la rubrique « Recommended reading » introduite en 1966, les œuvres de Hayek et de Friedman ainsi que les publications encore relativement confidentielles de l’Institute of Economic Affairs27, dont le directeur, Ralph Harris, est vice-président honoraire de l’association des étudiants conservateurs de St Andrews à partir de 1963.

2.2. …et l’État blanc

Jusqu’ici notre version de l’histoire de ceux qui se regroupent plus tard dans et autour de l’Adam Smith Institute ne diffère pas de manière significative de celle racontée par les principaux acteurs, en particulier dans l’ouvrage de Timothy Evans (1996), qui consacre un chapitre au groupe de St Andrews. Il y a en effet, comme Pirie et ses amis le font savoir, une remarquable constance dans les prises de position économiques de ces activistes néolibéraux. Si l’on rend visite au blog de l’ASI aujourd’hui en pleine crise financière, on y trouvera les mêmes arguments en faveur du marché que ceux exprimés avec peut-être moins d’épaisseur théorique il y a quarante ans. Crise des sub-primes nonobstant, le marché a encore et toujours raison. Le trio doctrinal Pirie, Butler et Butler a survécu aux vicissitudes du temps et peut maintenant regarder en arrière avec la satisfaction d’un combat bien mené et couronné d’un succès qui à l’époque de leurs études était sans doute encore impensable. Comme le disait Madsen Pirie en 1987, avec sa modestie habituelle : « Les gens pensent que nous proposons des choses aux limites de la folie, mais en un clin d’œil elles se trouvent sur le point d’être mises en pratique »28.

Mais il y a dans la présentation de cette histoire particulière faite par les principaux protagonistes ainsi que par les hagiographes (dont Evans) une lacune significative. Car, si le combat en faveur de l’économie de marché était bel et bien une préoccupation précoce de l’association estudiantine de St Andrews, faisant d’eux les précurseurs de la révolution thatchérienne, elle n’était pas sa seule spécificité dans le champ de l’activisme estudiantin conservateur de l’époque. À côté d’articles dénonçant l’interventionnisme étatique et appelant à la libération des mécanismes du marché, on trouve de manière récurrente dans la revue Progressus des interventions en faveur des minorités blanches d’Afrique australe. Bien avant que Powell ne prenne le célèbre tournant de sa carrière politique et n’épouse la vision d’une identité britannique exclusive, rejetant comme autant d’éléments allogènes les populations de couleur récemment arrivées de l’ancien Empire britannique, les jeunes militants écossais ramaient eux aussi à contre-courant de l’opinion conservatrice majoritaire en expliquant les bienfaits économiques de l’apartheid et de la domination blanche. Dès 1964, la revue publie une apologie du système politique de Rhodésie, écrite par le Premier ministre rhodésien de l’époque, Ian Smith. D’autres articles suivront, dont un dans le numéro de 1967 sur l’impact positif des sanctions contre la Rhodésie, l’économie rhodésienne ayant bénéficié, selon l’auteur, de la fin de ses échanges protégés avec le Royaume-Uni. L’auteur (1967) conclut ainsi : « La Rhodésie n’a finalement pas été soumise et la Grande-Bretagne a encore perdu un allié à la suite de manœuvres populistes méprisables »29.

L’année suivante c’est l’Afrique du Sud qui fait l’objet d’une attention particulière. Ici l’auteur, Atholl Robertson (1968), fait l’éloge de la performance économique de l’Afrique du Sud sous le régime du « développement séparé » : « L’Afrique du Sud est sévèrement critiquée pour sa politique de développement séparé malgré l’échec lamentable, et, pire encore, sanglant, du multiracialisme ailleurs en Afrique. » Et de conclure : « Je m’excuse de rompre avec la tradition en énonçant des faits à propos de l’Afrique du Sud plutôt que des affabulations revanchardes propagées par les forces de l’oppression, mais leurs efforts pour détruire systématiquement notre liberté peuvent être enrayés avec succès par de grandes doses de faits et de vérité, et je suis heureux d’administrer une partie du remède »30.

L’activisme en faveur des régimes racistes d’Afrique australe va se conjuguer, à la fin des années 1960 et au début des années 1970, avec un appui explicite à Powell, dont les idées néolibérales ont été éclipsées par ses attaques contre les minorités ethniques en Grande-Bretagne. Powell est invité deux fois par l’association des étudiants conservateurs pendant cette période (en janvier 1970 et en janvier 1973). En novembre 1969 les étudiants conservateurs de St Andrews avaient fêté la déclaration unilatérale d’indépendance de la Rhodésie – fête que Stuart Butler a qualifiée d’activité « sociale » des étudiants conservateurs. À la même période les étudiants conservateurs de St Andrews forgent des relations avec l’ASB (l’union des étudiants blancs) sud-africaine.

Conclusion

De ces positionnements et collusions, on ne trouvera pas trace dans les récits contemporains sur les années héroïques du conservatisme estudiantin à St Andrews. Comme Trotsky avant eux, Enoch Powell et Ian Smith ont été effacés des photos de la famille « conservatrice radicale » reconstituée. Et pourtant cette association singulière de l’autoritarisme identitaire et de l’apologie systématique du marché nous permet de mieux comprendre les conditions réelles de la constitution d’une alternative conservatrice à cette époque cruciale. Elle permet aussi de relativiser l’auto-définition actuelle du groupe autour de l’Adam Smith Institute comme se rattachant depuis toujours à une tradition dite « libertarienne ».

Quant à la LSE, nous avons établi qu’elle joue pleinement, durant les années 1930, son rôle de matrice institutionnelle du néolibéralisme, puisqu’elle est le lieu de production et de reproduction d’un libéralisme austro-britannique. Ainsi que nous l’avons rappelé, la décennie se solde néanmoins par un échec, ce qui incite Hayek à s’investir, à partir de la seconde moitié des années 1940, dans de nouvelles institutions qui joueront à leur tour un rôle de matrice. Il fonde en 1947 la Société du Mont Pèlerin et inspire en 1955 la création de l’Institute of Economic Affairs. Ces deux organisations vont prolonger l’entreprise de mise en cohérence du discours néolibéral initiée à la LSE et œuvrer au renversement du consensus keynésien dans les champs universitaire, médiatique et politique. Au cours des années 1930, Hayek a également formé un petit groupe de disciples qui lui resteront fidèles et dont les plus influents sont Arthur Seldon et Arthur Shenfield. Le premier sera le directeur éditorial de l’Institute of Economic Affairs, un think tank dont le rôle fut déterminant dans la construction du thatchérisme. Le second contribuera grandement à la diffusion du discours néolibéral au sein des milieux d’affaires, puisqu’il sera directeur économique de la principale organisation patronale britannique de 1955 à 1967 (la Federation of British Industries, qui devient la Confederation of British Industry en 1964).

La continuité de personnel du réseau néolibéral est à ce titre remarquable, dans la mesure où certains des individus présents à la LSE durant les années 1930 et à St Andrews durant les années 1960 seront actifs pendant l’ère thatchérienne et, pour certains, le sont encore aujourd’hui.