« À quoi bon vous creuser la tête,

Un obus le fera bien1. »

Quelques mois seulement après le déclenchement des hostilités, survenu au mois d’août 1914, le paysage médiatique français paraît déjà métamorphosé. Les effets conjoints de la mobilisation, de la censure et de l’Union sacrée ont uniformisé le monde de la presse quotidienne, en provoquant la disparition de nombreux petits journaux et le renforcement des principaux titres que sont alors Le Petit Parisien, Le Journal ou Le Matin. Ces derniers sont largement lus dans les tranchées, en dépit de leur adhésion unanime aux principes de la propagande gouvernementale2. Mais les combattants manifestent très tôt la conscience d’une certaine absence de leur voix propre dans le tumulte de la presse mobilisée3. Naissent ainsi, aux quatre coins du front, de petits titres de presse rédigés par et pour les soldats, et destinés à entretenir le moral des troupes4. Le Filon, Le Coin-Coin, Les Nouvelles du pays… quelque cinq cents journaux, souvent éphémères et irréguliers, apparaissent au cours de la guerre, en touchant un lectorat qui dépasse rarement le cadre de l’unité dans laquelle ils sont produits ; le régiment, dans bien des cas. Plutôt que de se faire avant toute chose les dépositaires des angoisses combattantes5, la plupart de ces feuilles de tranchées se donnent pour fonction – au-delà d’ambitions informatives et artistiques plus traditionnelles – de divertir les soldats, en déployant toute la gamme du ludique et du risible pour lutter contre le « cafard » ambiant. S’y succèdent en effet, outre de nombreux récits, caricatures et poèmes, des jeux-concours, définitions parodiques, boutades, railleries et reportages absurdes, dans une veine bouffonne qui n’est pas sans s’inspirer de la petite presse humoristique du XIXe siècle. Mais de façon plus singulière, cette presse manifeste très fréquemment un esprit patriotique teinté de bellicisme. « Que les trompettes sonnent ! Que les canons tonnent ! », clame ainsi L’Yser-Moi à la une de son 4e numéro, paru en août 1916 : « Nous n’avons pas besoin de gaz hilarant pour avoir nos ennemis. Un seul dessin, une seule ligne de notre journal, et les Boches, estomaqués qu’on puisse être aussi spirituel, périront ! »

Au vu du contexte, on peut naturellement penser que ce rire soldatesque fut porté à la critique, aux moqueries envers de nombreux aspects des mondes militaire, politique et civil de l’époque. On peut imaginer que l’humour de ces journaux, sans forcément s’en prendre au bien-fondé d’un conflit que très peu de voix remettaient alors en cause, trouva quelque ancrage dans la satire de l’armée et d’une société en crise, alimentant la guerre de ces décisions iniques et ces encouragements lointains dont la grande presse ne cessait de se faire l’écho. Mais nous verrons à travers l’exemple de quelques journaux que la tolérance affichée par le haut commandement face à ces feuilles de tranchées, si bénéfiques pour le moral de la troupe(cf. Audoin-Rouzeau 1986 : 23-25), n’empêcha pas une puissante autocensure de s’exercer face à certains sujets, voire de laisser les discours bellicistes prendre le pas sur le reste des entreprises ludiques.

Quels liens établir entre ces journaux et leur aînée, la petite presse satirique, si vigoureuse à de nombreuses périodes du XIXe siècle, et qui prit racine dans les marges médiatiques pour faire vaciller diverses figures d’autorité ? Dans quelle mesure recoururent-ils à cet humour qui les caractérise pour formuler des critiques sociales ou militaires d’une réelle portée politique ? Quelles cibles, de la hiérarchie à la guerre elle-même, des figures de l’autre (embusqués, ennemis…) aux images de soi (autodérision), étaient accessibles à leur satire en ces temps de fortes pressions institutionnelles ?

Il s’agira de montrer que la satire politique et la véritable transgression ne tiennent souvent dans ces journaux qu’une place assez restreinte. Si plusieurs des conditions propices à l’exercice d’une satire politique paraissaient réunies pour ces écrits de guerre, on n’y trouve que de rares exemples de ces attaques, de la même manière que dans la grande presse. Après avoir éclairé l’identification de ces feuilles de tranchées aux cadres formels de la presse « satirique » antérieure et au modèle du canard, pensé à rebours de celui des grands journaux, nous verrons pour quelles raisons la satire se trouve en leur sein largement désamorcée par une vocation humoristique essentiellement gratuite. Enfin, nous constaterons que si satire il y a, elle est plutôt à chercher du côté de railleries bellicistes (germanophobes), convenues et inoffensives (embusqués), qui font de leurs recours à l’humour un exutoire davantage utile au bon fonctionnement de l’armée que nuisible par sa portée transgressive.

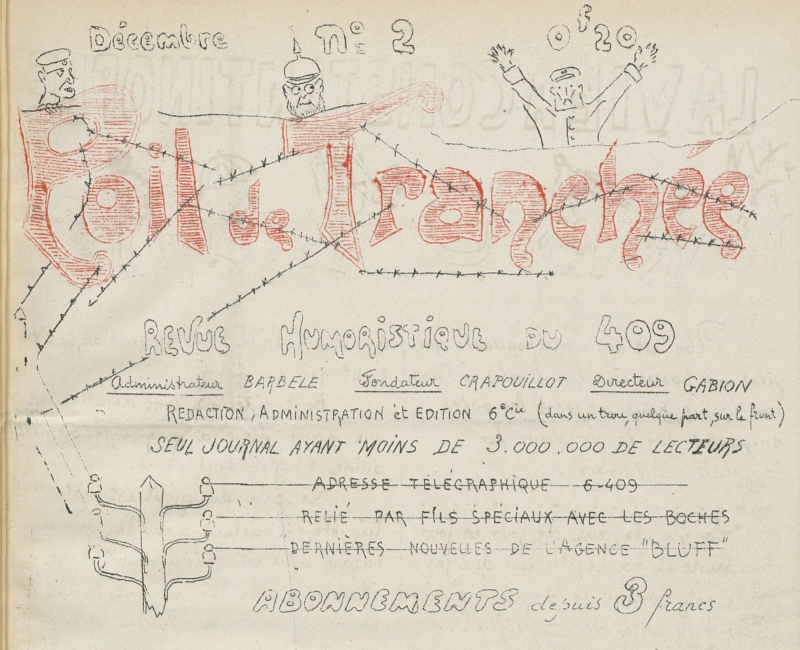

Sans exclure le recours à des titres extérieurs, nous nous pencherons en particulier sur deux journaux afin d’ouvrir, dans une étude de cas, la réflexion sur la satire et ses limites au sein de cette petite presse6. Le premier d’entre eux, intitulé Poil de tranchée et rédigé dans la 6e compagnie du 409e régiment d’infanterie, fait paraître six numéros entre l’automne 1915 et avril 1916, et compte parmi ses principaux rédacteurs un ancien élève d’HEC, le sergent creusois Raymond Lavaud (1892-1916)7.Le journal présente les traits typiques de certains des canards amateurs qui fleurissent dans les tranchées à cette époque. Composé de huit pages, manuscrit et grossièrement mis en forme, probablement reproduit à la gélatine ou à l’alcool, il est géré par un nombre sans doute très réduit d’auteurs et illustrateurs – qui publient anonymement ou sous pseudonyme8 –, et ponctué de jeux et de petites caricatures. Dans le cadre du concours des journaux du front organisé par Le Journal, il a séduit le jury présidé par Henri de Régnier. Ce dernier, qui le récompense avec plusieurs autres le 17 juillet 1916, salue alors, dans un article très typique du regard porté par la grande presse sur ces écrits, « la création de ces émouvants et amusants journaux nés de la guerre et qui luttent entre eux d’entrain patriotique et de savoureuse fantaisie. Tous […] sont une preuve fortifiante de l’état d’esprit qui règne au front et qu’ils expriment par la plume ou le crayon, avec tant de verve et d’à-propos9. »

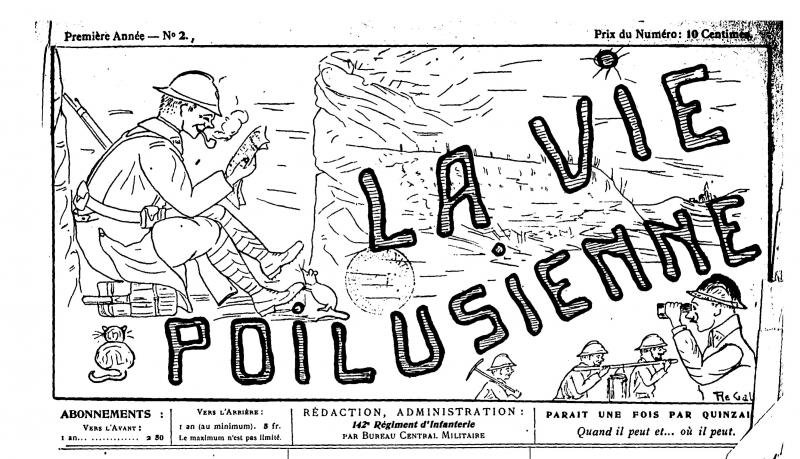

La Vie poilusienne, lui, est un journal imprimé, dont les numéros ne sont malheureusement pas datés10, mais qui paraît entre le mois de mai 1916 et 1917 sous l’impulsion de Pierre Causse (1883-1951), vigneron, poète et félibre montpelliérain, cofondateur du journal occitan Lou Gal. De caractère bien plus officiel, il fait paraître la plupart des noms de ses rédacteurs et intègre divers contributeurs extérieurs au 142e régiment d’infanterie, qui l’héberge, à l’instar du chansonnier Théodore Botrel et même de quelques poétesses. Ce journal profondément nationaliste, maniant une langue soutenue, semble bien mieux intégré aux arcanes du pouvoir et n’hésite pas à commenter l’actualité internationale liée à la guerre, en manifestant à maintes reprises des liens forts avec la hiérarchie militaire. Tiré à 1.200 exemplaires sur quatre pages11, ce qui en fait un journal de tranchées bien distribué, il publie volontiers des textes en langue d’oc, trahissant, au fil de ses neuf numéros, un fort ancrage montpelliérain.

Illustration 1: Poil de tranchée, décembre 1915, n°2.

Illustration 2 : La Vie poilusienne, n° 9.

1. Parodier la grande presse. L’héritage satirique des petits journaux du XIXe siècle

Pour entamer la réflexion sur la portée satirique des journaux de tranchées, il convient d’abord de remarquer qu’ils furent à divers titres les héritiers des codes de la petite presse dite satirique de la fin du XIXe siècle, dont la poétique, tournée vers le divertissement, était en bonne part construite sur une mise à distance parodique du modèle des grands journaux. Comme le notent F. Erre et B. Tillier, beaucoup de journaux « satiriques », mus par des impératifs politiques et économiques, avaient opéré, dans le deuxième tiers du siècle, un « changement de ton » et une réorganisation matérielle laissant bien plus de place à l’image ; un déplacement vers une « satire plus diluée, plus éclectique [et] destinée à décrire l’air du temps », chassant, au passage, de leurs colonnes les charges trop âpres contre les puissants : « Le rire agressif, de dénonciation, glisse vers un rire de divertissement. Le journal produit un travail de description comique plus que d’interprétation satirique, où le lecteur, autrefois incité à adopter une distance critique, se laisse porter par le spectacle distrayant du quotidien. » (Erre et Tillier 2011 : 426) La tendance s’accentue encore après 1881 et les lois de libéralisation de la presse, qui provoquent la multiplication de ces titres humoristiques, dont beaucoup profitent de l’accumulation des crises politiques et des scandales financiers pour retrouver le politique dans l’injure, les attaques ad hominem et des charges sans grande portée idéologique. Marc Angenot parle de ces écrits tels qu’ils foisonnaient en 1889 comme d’une « […] presse tintamarresque de moquerie scabreuse, de ‘je m’enfoutisme’, d’abréaction gaudriolesque, de laisser-aller dans les haines politiques sans frein, où tous les interdits sont transgressés : mépris affiché de l'Autre, des classes dominées, des femmes, des étrangers ; antisémitisme ; diffamation politique ; abandon à la calembredaine, à la méchanceté gratuite, goût du débraillé, complicités grivoises de la chronique demi-mondaine12. » À la veille de la Grande Guerre, cette presse humoristique bien vivace, avec des titres plus consensuels comme Le Rire ou Fantasio, offre, semble-t-il, aux journaux de tranchées un modèle dont ils ne manqueront pas de s’inspirer.

Car ces derniers, s’ils reposent sur une sociologie partiellement différente de celle de leurs prédécesseurs13, retrouvent pour commencer, en plus de son caractère pléthorique, marginal et souvent éphémère, les ambitions divertissantes qui distinguaient le petit monde satirique de la grande presse d’information. Leurs seuils (titres, manchette, ours…) servent fréquemment à construire un contrat de lecture distancié avec le lecteur, en revendiquant un caractère humoristique, une ambition de désinformation14, mais aussi un pouvoir parodique qui signalent une profonde identification au modèle du canard, ce mauvais journal véhiculant des cancans non vérifiés (cf. Bianchi 2017). Il n’est pas anodin que Poil de tranchée se ressaisisse du titre de Jules Renard pour projeter sur les poilus de son régiment la ruse de ce petit enfant mal aimé des siens, tandis que La Vie poilusienne choisissait de détourner non sans malice le titre de l’un des grands journaux satiriques de son temps, La Vie parisienne, réputé pour son goût du grivois15.

Illustration 3 : Manchettes de Poil de tranchée.

Illustration 4 : Manchettes de La Vie poilusienne.

Des dispositifs stéréotypés – les plaisanteries sont très codifiées – mais inégalement soignés et humoristiques.

Mais c’est bien plus souvent encore dans l’article programmatique de leur premier numéro que ces journaux assument une ambition tournée vers le risible :

Poil de tranchée vous immunisera contre le cafard, il vous communiquera la bonne humeur un peu loufoque de ses incohérents rédacteurs, faisant ainsi mentir le poète qui disait :

Nous avons tout perdu, tout jusqu’à ce vieux rire,

Ce rire d’autrefois, ce rire des aïeux

Qui jaillissait du cœur comme un flot de vin vieux16.

Comme la presse satirique du XIXe siècle, nos journaux ont assez massivement recours – en fonction des moyens et talents en présence – aux illustrations comiques et aux caricatures, représentant par exemple tel soldat ennemi en mauvaise posture, ou Guillaume II, le visage bouffi, dans un costume dépenaillé annonçant la déréliction de l’Empire allemand. Et à bien des égards, les choix politiques et esthétiques présidant à la construction de leur iconographie sont comparables à ceux qu’opéraient au même moment leurs grands confrères satiriques de l’arrière.

Illustration 5 : La Vie poilusienne, n° 3.

Même si les caricatures sont bien plus rares que dans Poil de tranchée, on trouve des illustrations de ce type, très caractéristiques, où sont mythifiés par le rire de grands lieux communs de la vie au front, comme la présence des poux (« totos »).

Enfin, les rédacteurs adoptent souvent des pseudonymes amusants, comme c’est le cas dans Poil de tranchée, géré par une équipe composée de Barbelé, Crapouillot et Gabion17, trois termes faisant référence à leur quotidien militaire.

Second héritage d’importance : ces journaux de tranchées sont aussi et surtout les continuateurs de l’esprit parodique18 de la presse satirique, dans la mesure où une partie plus ou moins significative de leur dynamique repose sur des jeux de contrefaçon de la forme ou du fond des journaux de l’arrière. La tendance est particulièrement sensible au niveau formel, puisqu’ils reposent sur un détournement, une parodie systématique des cadres du journal, de ses espaces publicitaires à la moindre de ses petites rubriques. On trouve ainsi dans leurs colonnes des calembours, typiques des journaux comiques du XIXe siècle, des échos mondains, adaptés au monde de la tranchée, ou encore des revues de presse pleines de mauvais esprit. À l’instar de ce que faisait déjà le Grelot, nos feuilles recensent volontiers des courriers de lecteurs, qui permettent par exemple les railleries gratuites à l’égard des femmes, présentées comme l’incarnation de la méconnaissance du front, ou victimes de simples bons mots : « Cessez de craindre pour votre mari, madame, un imbécile ne peut être accusé d’intelligence avec l’ennemi » (Poil de tranchée, n° 6). Dans le même registre, elles recourent volontiers à ces récits humoristiques déjà courants dans Le Rire, aux poèmes comiques et grivois, ainsi qu’aux caricatures sur le thème de l’alcool et de l’ébriété si prisées de la bonne société d’avant-guerre. La Vie poilusienne présente par exemple dans son numéro 4 une charade gauloise qui n’a plus que sa forme en commun avec les « charades politiques » proposées quelques décennies plus tôt par un grand titre satirique comme Le Charivari19 :

Le son de mon premier dans les bois retentit

Les jours de grande chasse, il sonne l’hallali.

A la femme, mon deux est don de la nature

Sans eux, que serait-elle ? une caricature.

Mon tout que le cuistot conserve en un bocal

D’un plat fade souvent fait un simple régal20.

Pour parfaire l’imitation de la grande presse, le moindre espace du journal, jusqu’aux petites annonces, peut faire l’objet de détournements plaisants, à l’instar de ces lignes fanfaronnes de Poil de tranchée qui célèbrent peut-être quelque petite avancée due à l’abnégation du 409e RI. À cette époque, le régiment est soumis à de terribles bombardements et offensives dans son secteur de la Somme : « A VENDRE à l’amiable, en totalité ou par lots, 150 m. de tranchées boches usagées se trouvant dans nos 2èmes lignes21. »

Mais, de façon plus politique, la raillerie peut aussi porter sur le contenu de cette presse mobilisée, dont l’optimisme patriotique pouvait parfois friser le ridicule et le non-sens. Un autre journal, Le Bochofage recourt à une ironie toute flaubertienne pour railler l’article d’un confrère de l’arrière rapportant avec une complaisance dépourvue du moindre recul l’enthousiasme confiant d’un parlementaire bien connu pour ses positions bellicistes :

Dans la tranchée, ce fût [sic] du délire ! Les poilus s’arrachaient les exemplaires du Paris-Midi apportés extraordinairement par le cycliste du bataillon avec les grrrrands quotidiens de la capitale. […] Les exclamations s’entrecroisaient : « Quel as ! Quel génie ! » Les plus enthousiastes demandaient l’affichage. […] L’article de Paris-Midi, objet de ses vibrantes faveurs, était signée [sic] Henry Bérenger, sénateur. Il méritait vraiment ce ‘kolossal’ succès. Ce passage surtout était lu et relu : ‘Les États-Unis apportent à l’Entente le plus gigantesque appoint qu’elle ait jamais pu rêver. […] Cent millions d’hommes, cent milliards de crédit […] qui vont […] déferler d’ici deux ans sur le champ de bataille des libertés du monde.’ D’ici deux ans ! Enfin, nous étions fixés. Il n’y en avait plus que pour deux ans ! En 1919, la guerre serait finie. (n° 9, 28 avril 1917.)

Pour beaucoup de rédacteurs, déréaliser l’horreur des conditions de vie sur le front en « maintenant chez les poilus cette douce gaieté, sœur de la victoire », c’était paradoxalement « combattre l’influence néfaste des bourreurs de crânes et de leurs journaux ». En participant de façon sincère à l’effort de guerre, en assumant par eux-mêmes ce patriotisme rieur qu’ils voyaient l’arrière projeter sur eux sans vergogne, les soldats s’offraient le droit futur « de prendre en mains les destinées du pays », comme l’écrivent les poilus de Télé-mail, le 16 mai 1916, dans une diatribe montrant l’étendue de leur colère face aux « menteurs » embusqués dans la presse : « Que de fois leurs proses filandreuses nous ont fait sourire de pitié avant de nous lasser jusqu’à l’écœurement ! À force de triturer depuis trois ans leurs pauvres méninges, rien de sensé n’en peut plus sortir. Et c’est à ces gens-là qu’on voudrait confier le soin de diriger la société future ? » Il reste que lorsqu’il s’agit de s’en prendre à la presse de l’arrière par l’invective ou la parodie, les deux journaux de notre corpus ne sont pas les plus véhéments. Poil de tranchée pastiche certes ses confrères dans son deuxième numéro (La Revue de l’autre monde et le Berliner tas de blague), et moque ses propres capacités à obtenir une information fiable alors qu’il cherche à rendre compte des projets invraisemblables de l’administration22. Mais lorsqu’il recourt un peu plus loin au faux reportage d’un journaliste envoyé chez les Ottomans, il ne contrefait que sur le mode d’un absurde bienveillant les grands titres de l’arrière qui annonçaient quotidiennement à quel point l’ennemi, acculé financièrement et livré à la famine, était au bord du gouffre : « Le prix du gigot est également très élevé, surtout dans les grands bazars où il est vendu au 6e étage. » On constate déjà que contrairement aux titres satiriques du début du siècle précédent, qui connut l’apogée de la satire de presse, nos deux journaux s’appliquent à gommer toute référence politique ou sociale précise. La satire des Ottomans, où les moqueries envers l’ennemi pouvaient se doubler d’une mordante prise à partie de la propagande, est ici réduite à sa vocation humoristique.

2. La satire désamorcée : humour gratuit et mythologie du bon poilu

Si l’on souhaite retrouver dans l’histoire médiatique française un modèle de presse satirique aux ambitions essentiellement politiques, il faut oublier les décennies précédant la guerre et remonter, ainsi que F. Erre et B. Tillier l’ont démontré, au premier tiers du XIXe siècle, où le rire, puissamment transgressif, fut utilisé par quelques titres de presse comme une « arme politique » destinée à faire vaciller le pouvoir en place par la mise au jour de son absurdité. Les journaux satiriques méritaient alors pleinement un nom que la postérité ne continua parfois de leur attribuer que par convention. Balbutiante sous le très répressif Premier Empire (Le Nain jaune), cette petite presse née sous la Révolution connaît un net essor en 1830 dans sa contribution à la chute de Charles X (Le Corsaire, Le Figaro et La Silhouette), et son apogée sous la Monarchie de Juillet, avec Le Charivari ou La Caricature, servi par d’illustres contributeurs (Philipon, Daumier, Balzac) dans son éreintement de Louis-Philippe (Erre et Tillier 2011 : 417-423). Ces titres23, fermement partisans, n’hésitent pas à s’en prendre à des figures d’autorité, à l’instar du roi (pensons aux célèbres poires de Philipon et Daumier) ou de ses ministres, en les ciblant plus ou moins directement dans leurs brèves, leurs caricatures, leurs charades, leurs narrations, leurs échos, leurs histoires à clefs, qui vaudront à leurs auteurs divers procès au cours de ces décennies. L’anonymat, le voile de la fiction, l’ironie ou la fausse naïveté comptèrent ainsi parmi les précieux expédients déployés par cette presse innovante et en constante recherche d’outils adaptés à l’expression d’une parole politique hautement problématique, dont la publication exposait à des poursuites plus ou moins graves, à mesure que se succédaient les lois répressives (1852) ou libérales (1868, 1881). Le rétablissement d’une censure de presse sévère en 1914, dans un contexte de guerre, invite à se demander dans quelle mesure ces modèles de politisation et de transgression informèrent la presse satirique existant peu avant le conflit, ainsi que les petits journaux qui en naquirent, dans l’objectif éventuel de produire sur la guerre ou le pouvoir politique en place un discours critique.

Mais le premier constat à opérer, d’ordre historique, est que les vagues héritiers de cette petite presse satirique, très dynamiques à la Belle Époque, sont confrontés à d’autres difficultés que la censure lors de l’entrée en guerre. Comme le rappelle Laurent Bihl (s.d.), beaucoup de titres parmi les plus modestes disparaissent alors, du fait de l’état de siège, de la mobilisation de nombreux dessinateurs, ou encore des pénuries. Et ceux qui survivent parmi les principaux journaux satiriques, bien loin de recouvrer la parole politique critique dont les avait éloignés la vocation humoristique qu’ils avaient acquise au fil du temps, se font rapidement les échos rieurs et dociles du « bourrage de crâne » mené tambour battant par la grande presse, que l’on pense au Rire, devenu Le Rire rouge, à Fantasio ou au Pêle-Mêle, qui, tous, augmentent leur tirage (Bihl s.d.). La Baïonnette, né avec la guerre, participera, elle aussi, par son humour germanophobe à la propagande ambiante, en offrant à ses lecteurs les caricatures de grands illustrateurs du temps. Il faut attendre 1915 et la naissance du Canard enchaîné pour que surgisse une parole politique divergente, dont la portée transgressive valut à ses rédacteurs de nombreux démêlés avec la censure24. Le journal, revendiquant, pour contrer la désinformation officielle, un droit à la désinformation assumée, parodique, cherche à rétablir des vérités occultées par ses congénères, et renouvelle, dans la plus politique des traditions de la presse satirique, les outils d’expression cryptée d’une parole prohibée. Hors de cette sphère satirique, un journal comme L’Œuvre, quoique patriote, engage alors lui aussi avec les autorités une lutte épisodique, qui allait requérir toutes les ressources du rire médiatique. Le long poème ironique de La Fouchardière à la gloire de Jules Gautier, directeur de la censure, ou les textes à trous faisant deviner au lecteur les mots caviardés par Anastasie en sont de bons exemples. Selon les mémoires des censeurs Allard et Berger, qui rapportent ces tensions, la censure avait alors une nette conscience des dangers de la satire politique, et se voyait imposer des consignes très strictes – régulièrement sans rapport avec la guerre – par des ministres soucieux de préserver leur image en profitant de ce formidable moyen de pression : « Je tourne quelques pages. Le Rire encore ! Je comprends qu’on n’est pas tendre ici pour les journaux humoristiques. Le Ruy Blas, le Carnet de la semaine, le Cri de Paris, qu’est-ce qu’ils ‘prennent’ ! Pour ce qui fait leur raison d’être, pour des échos, pour des potins, pour des coups d’épingle à nos ministres. Ceux-ci ont l’épiderme sensible. » (cf. Allard et Berger 1932 : 86-94). Jean Galtier-Boissière résume ainsi la situation de la presse de 14-18 en l’embrassant, vingt ans plus tard, de son regard sans concession de précoce « débourreur de crâne » :

Rédigée par des vieillards sanguinaires ou par de jeunes sursitaires qui payaient d’une servilité quotidienne leur place à l’arrière, la presse française pendant la grande guéguerre s’est déshonorée. Les très rares journaux qui tentèrent de remonter le courant pendant ces temps maudits [… l’auteur cite La Vague de Brizon, Les Hommes du jour d’après 1915 et Le Journal du Peuple de Fabre] méritent notre admiration. C’est Le Canard qui trouva la meilleure formule. Alors que les petits confrères, dès qu’ils essayaient d’ouvrir les yeux du public, paraissaient en blanc, Le Canard, grâce à son ton humoristique, se gaussait d’Anastasie à l’aide d’artifices et de stratagèmes mûrement combinés, et réussissait hebdomadairement à faire entendre, par l’absurde, la voix de la raison. (Galtier-Boissière 1938 : 56)

Les modestes journaux qui voient le jour dans les tranchées concomitamment à ce bouleversement de la petite presse invitent à se demander si l’expression politique de la presse satirique française ne connut pas un renouveau paradoxal au moment même de sa raréfaction à l’arrière du front. Mais, disons-le d’emblée, leur modèle politique se situe bien moins du côté de la presse satirique des années 1830, que de celui que forgèrent ses héritiers, les journaux humoristiques de la fin du siècle, où la portée satirique du propos s’était vue drastiquement réduite. Dans l’iconographie, les allusions à la vie politique française sont quasi-inexistantes : tout tourne autour de la guerre, et les ministre et députés, le clergé ou les chefs militaires français ont cédé le pas aux caricatures germanophobes, aux croquis tournant en dérision la misère des tranchées comme le faisait alors volontiers la presse de l’arrière. Il faut certes convenir que Poil de tranchée, et, à plus forte raison, La Vie poilusienne, ne comptent pas parmi les plus transgressifs des journaux publiés sur le front de l’entrée en guerre à l’automne 1918. Il reste que leur usage de l’humour témoigne de la rareté au sein de ce corpus d’un trait qui aurait pu permettre de l’assimiler plus fermement à la petite presse satirique : l’omniprésence d’un lien fort avec les réalités sociales et politiques de son temps. Si ces journaux évoquent nécessairement la politique, sujet inévitable en temps de guerre, ils ne présentent plus que des attaches très réduites avec le politique, – les personnalités et la petite cuisine liées au pouvoir, qui constituaient la matière clef de la petite presse du XIXe siècle. Les pamphlets comiques, les caricatures de parlementaires, les textes à clefs permettant de reconnaître tel officier supérieur frivole ou tel membre du clergé ont laissé la place dans bien des cas à une gratuité ou à un rire politique convenu, désamorçant dans la satire tout ce qu’elle pouvait présenter de dangereusement transgressif. De même qu’elles comprirent rapidement qu’il était important de tolérer, voire d’encourager, la présence de l’alcool sur la ligne de front, les autorités avaient pourtant fait preuve d’une grande ouverture vis-à-vis de ces publications destinées à soutenir le moral des troupes. La fameuse circulaire signée par Joffre en mars 1915 encourageait ainsi vivement la parution de ces titres de presse, en posant les bases d’un contrôle militaire relativement flexible et bienveillant25. Mais l’autocensure26, l’influence de l’Union sacrée préservée à l’arrière, le patriotisme réel de beaucoup de rédacteurs, le refus de diviser un lectorat aux opinions politiques nécessairement diverses, le souhait de se concentrer sur les préoccupations de la troupe ainsi que la difficulté d’accéder à un contenu politique original paraissent avoir en partie vidé les cadres satiriques de la petite presse de certains de leurs contenus pour les réorienter avant tout vers leur vocation comique. Dans une grande majorité de cas, il est même absolument impossible de dégager une ligne idéologique saillante (socialiste, libérale, etc.) qui aurait pu guider l’élaboration du propos satirique. Ajoutons à cela l’uniformisation des contenus à laquelle dut concourir l’intense viralité de ces titres de presse qui, s’ils devaient compter sur des initiatives individuelles pour toucher l’arrière, circulèrent beaucoup entre les régiments et les rédactions. En témoignent à la fois les rédacteurs eux-mêmes27 et l’intense viralité de nombreux articles, souvent retrouvés à l’identique d’un journal à l’autre, que leur source soit indiquée ou non. Le programme ironique et désabusé de Boum ! Voilà ! garde trace de ce glissement vers le comique, en fixant toutefois des limites qu’il lui arrivera de dépasser :

La politique étant supprimée depuis le 4 août 1914, nous n’en parlerons pas, et nous laisserons aussi de côté les horreurs guerrières. Il ne nous restera plus qu’à essayer d’être amusants. Comme notre vie court des chances diverses, ce sera, nous le souhaitons, un agréable jeu de l’humour et du hasard28. »

D’autres journaux, comme La Vie poilusienne, rendirent toute satire du pouvoir ou de l’armée impensable dans leurs colonnes, en réaffirmant sans cesse leur attachement à la hiérarchie militaire. Outre les chansons patriotiques et nostalgiques de Causse publiées dans la rubrique « Notre répertoire », les rédacteurs façonnent ainsi de nombreuses unes autour d’hommages à leurs officiers, comme le capitaine Carité, dont les soldats tiennent à louer la « paternelle bienveillance et [l’]exquise urbanité » (La Vie poilusienne, n° 4). Le colonel Tahon, dont on apprend qu’il fut à l’origine de la création du journal, reçoit, lui, en partage un sonnet du même prolifique Pierre Causse, dont le ton obséquieux revisite le motif du bon officier père de famille : « Vous avez su nous faire aimer la discipline / Sans peine ; on devinait que dans votre poitrine / De soldat palpitait un cœur tout paternel » (La Vie poilusienne, n° 2). Notre sensibilité contemporaine, encourageant à chercher dans ces hommages ou dans les plaisanteries sur la vie au front des traces d’ironie acerbe, ne doit pas nous induire en erreur : dans une immense majorité de cas, y voir de l’antiphrase reviendrait à un contresens que la connaissance du contexte de publication (surveillance et autocensure, ambitions patriotiques et ludiques, etc.) permet souvent d’éviter. Comme l’usage de l’argot ou de chansons régimentaires, cet humour a, en outre, ici pour fonction de renforcer la communauté des rieurs autour de références partagées par un petit groupe (cf. Du Pont 2015 : 112).

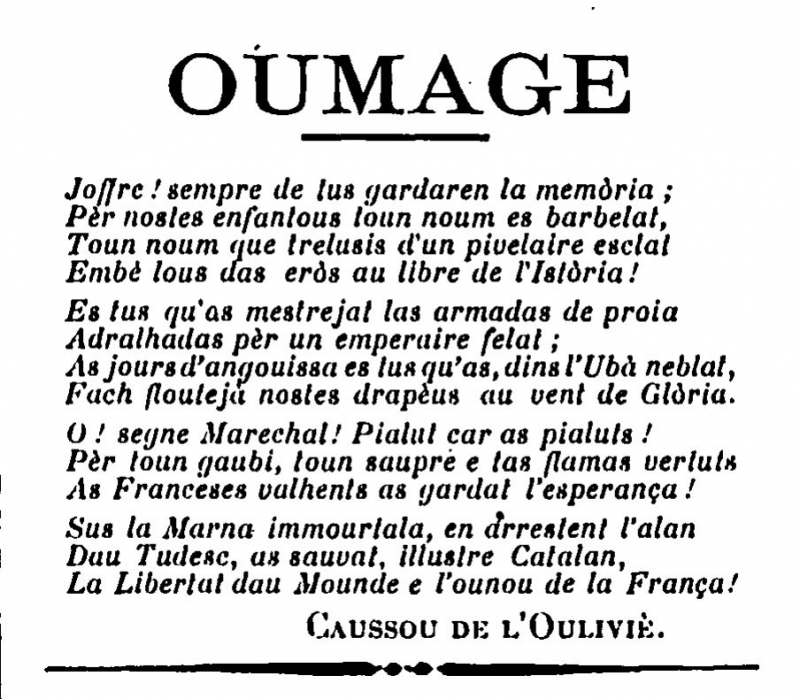

Illustration 6 : La Vie poilusienne n° 6. Un hommage poétique à Joffre en occitan.

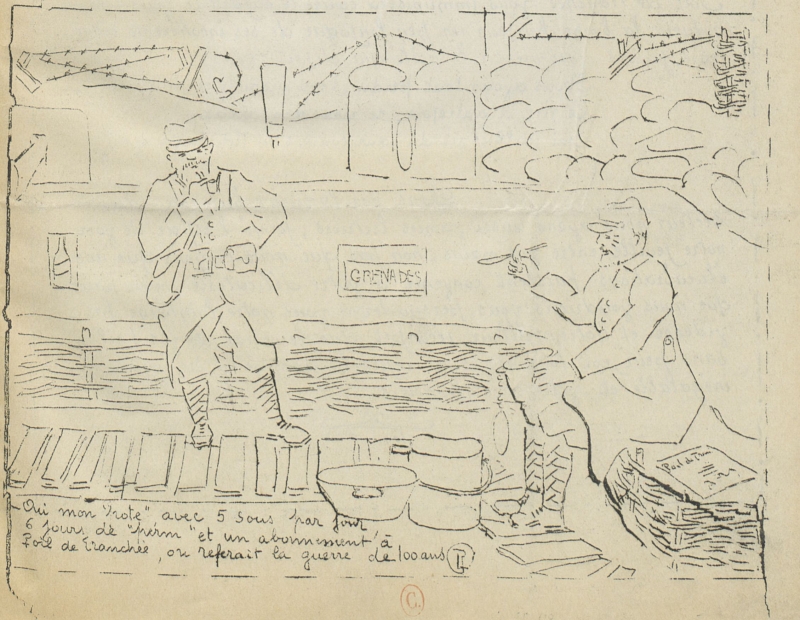

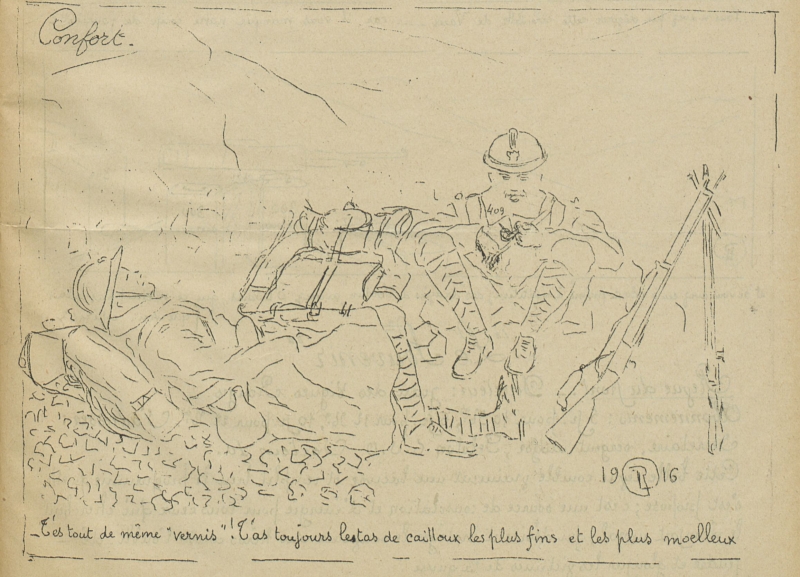

Dès lors, divers lieux où le propos satirique était attendu se voient dépossédés de leur charge politique. Les journaux de tranchées cherchent à tout prix à faire rire, et tentent par divers moyens de faire du quotidien le « spectacle distrayant » que leurs grands confrères de la Belle Époque avaient moins de peine à trouver dans la vie mondaine parisienne. Les conditions de vie du poilu, désastreuses, deviennent ainsi parfois l’objet de rires gratuits où se fait jour une absence de distance ironique et la volonté de surmonter par le rire un cafard dont les soldats cherchaient rarement les responsables. Le premier numéro de Poil de tranchée présente ainsi une illustration dont les deux personnages, des soldats, fument et dégustent leur popote dans une tranchée bien ordonnée, bouteille de vin et canard à portée de main : « Oui, mon ‘pote’, avec 5 sous par jour29, 6 jours de ‘perm’ et un abonnement à Poil de tranchée, on referait la guerre de 100 ans. »

Illustration 7 : Poil de tranchéen° 1.

Illustration 8 : Poil de tranchéen° 6.

Les conditions de vie au front font l’objet – de façon assez systématique – de boutades et illustrations déréalisant l’horreur quotidienne. Loin de pousser au défaitisme ou à l’insubordination, les feuilles de tranchées entendent ainsi faire rire le poilu de sa pénible existence.

Bien entendu, le motif des terribles conditions de vie sur la ligne de front est omniprésent dans l’humour de nos journaux, mais, tourné en dérision, il paraît s’appuyer sur cet humour finalement peu corrosif pour rendre la réalité plus acceptable : « Touristes, voyageurs et sportsmen sont avisés qu’un charmant accueil leur sera fait dans ‘NOTRE SECTEUR’ moderne et superchic ! Tortillards, autobus et bagnoles / Cagnas et guitounes / Solidité, élégance, confort / Eau à tous les étages / Bains de boue / FAUNE VARIÉE : totos, rats, cafards, renards, écureuils, sangliers, etc., etc. » […] Établissement de premier ordre. L’ESSAYER c’est L’ADOPTER » (La Vie poilusienne, n° 6). La possibilité d’exprimer sa souffrance, voire de légères critiques face aux difficultés quotidiennes, en servant d’exutoire, devait effectivement contribuer au maintien du moral des troupes que nos journaux se donnaient pour objectif. Pour ce qui est de ses textes de prose, Poil de tranchée manifeste une forte tendance à l’absurde, qui se niche par exemple dans les traditionnelles fausses définitions de la presse du front (expliquant ce qu’est un pou [La Vie poilusienne, n° 2 et n° 4], un poilu, une guitoune ou du pinard30), définitions où toute veine critique est bien souvent gommée au profit d’amusants développements paradoxaux et téléologiques.

Illustration 9 : La Vie poilusienne n° 5.

Ceux-ci cherchent, le temps d’un rire, à donner un sens (risible) à l’univers invraisemblable entourant les soldats : « La Découverte de la tranchée » : « De son vrai nom ‘tranche’, du latin « tran-chus », elle nous fut importée d’Amérique il y a mille ans par un ouvrier français né en Suisse près de Tokyo et du nom de Tranchet […] » (Poil de tranchée, n° 1). La Vie poilusienne, lui, propose parmi les nombreuses chansons qui font sa spécificité, « Le moral est bon », qui entretient le mythe de la détermination infrangible des combattants français : « Des durs combats, il n’a plus souvenance. / – Le naturel revient diligemment – / Avec ses amis, il chante : ‘Madelon’ / Et même : ‘le moral est bon !’ ». Lorsqu’émergent tout de même des cibles politiques, c’est souvent dans un pur but humoristique, à l’instar d’Alexandre Millerand, remplacé un peu plus tôt au ministère de la guerre, qui bénéficie dans le Ver Luisant n° 5 de sa petite publicité : « Thé ‘Zévou’, purgatif pour gens bavards importé par la Mon Millerand ». Car, on l’a dit, l’enjeu de nos feuilles tient d’abord dans le divertissement et le maintien du moral des troupes, objectifs finalement peu compatibles avec une véritable vocation de satire politique. Et il permet davantage l’autodérision de Poil de tranchée publiant un guide de « recivilisation » pour les sauvages que sont devenus ses lecteurs (Poil de tranchée, n° 5) que quelque critique vigoureuse que ce soit du pouvoir en place. Sans doute est-ce pour cela que la mythologie du bon soldat français, capable de dépasser l’adversité par son rire, son courage, son abnégation et sa gouaille teintée d’une insolence d’apparat, connut son heure de gloire dans ces journaux, autant qu’il informait les représentations d’une grande presse dont ils prétendaient se détacher. Des écrits retraçant à travers une évocation absurde de la campagne de Russie un lien entre les poilus et leurs ancêtres grognards napoléoniens31 aux poèmes s’appropriant dans le rire et les rimes les réalités les plus difficiles de la vie au front32, c’est une puissante veine d’humour troupier qui parcourt le corpus, reposant, lorsqu’elle ne revêt pas les oripeaux d’une indiscipline de façade33, sur une posture docile et amusée : « Le Jus. Liquide généralement noirâtre, plus ou moins transparent suivant l’eau employée. Privé de sucre depuis longtemps par punition, sans qu’on ait jamais su pourquoi. […] Il est distribué à la troupe par les soins d’un gradé omnipotent, caporal d’ordinaire » (Poil de tranchée, n° 4). À l’unisson avec les quotidiens nationaux, qui ne cessent d’en louer les mérites, nos journaux participent ainsi à l’élaboration d’une légende nationale construite autour d’une imagerie parfaitement structurée (le rire, le pinard, l’usage de l’argot…), où prend racine l’idée que le bon poilu, d’humeur toujours égale, finira la guerre comme il l’a commencée : dans le grand sourire d’une insouciance à toute épreuve :

Ne pas s’en faire ! Tout un art et tout un programme dont le résultat est la magnifique bonne humeur de ces statues de boue qui animent les fossés frontière [sic] que sont les tranchées. ‘T’en fais pas’ dit le vieux dur à cuire qui a fait la Belgique et la Marne à la classe 15. […] Et réellement, le front ‘ne s’en fait pas’ et son fatalisme blagueur ne laisse prise ni à la crainte ni à l’ennui. (Poil de tranchée, n° 4)

Il reste que face à ce large consensus, en plus d’inflexions sensibles au fil du temps et des batailles difficiles que connurent les rédacteurs, quelques voix se firent vigoureusement entendre dès 1915, à l’instar de celle de Galtier-Boissière, auteur de La Fleur au fusil et fondateur du Crapouillot, journal ennemi du bourrage de crâne qui n’hésitait pas à déconstruire l’image type du poilu pour en montrer tout l’artifice :

Dans les beuglants, de faux Poilus, affirment, convaincus, qu’il ne faut pas s’en faire’ et qu’‘ils n’passeront pas’, tandis que des dondons aux florissants appas célèbrent l’éternelle bonne humeur des ‘chers poilus’ en exhibant leurs mollets pour faire tenir jusqu’au bout les vieux messieurs de l’orchestre. Les feuilles humoristiques perpétuent la légende du Poilu rigolo et s’acharnent sur ces lâches Boches qui ne s’interrompent de couper les mains des petites filles que pour lever les leurs en l’air34. »

Son journal sera d’ailleurs l’un des seuls à parodier jusqu’à l’article programmatique de son premier numéro, en épinglant, à côté des planqués, « immobilisés de l’arrière », l’image complaisamment ressassée par la presse de la bonne gaîté du front : « Le Crapouillot ne s’adresse pas seulement aux guerriers, il apportera aussi aux immobilisés de l’arrière un peu d’air vivifiant du front, et prouvera aux parents et amis des combattants qu’un séjour prolongé dans les tranchées n’a pas altéré chez leurs chers poilus, la gaîté traditionnelle du français au feu. Courage, les civils35. » Ici, l’ironie se fait mordante et résolument politique.

De même, il n’est pas rare que les publications les plus humoristiques laissent place à la souffrance et à la réflexion, à l’occasion de passes difficiles rencontrées au front. Poil de tranchée publie ainsi dans son numéro de mars 1916 d’émouvantes excuses pour sa parution tardive, qui signalent dans un style et un ton très singuliers pour ses pages un besoin de témoignage et de recueillement situé à des lieues de son habituelle et bruyante forfanterie. On notera que le rire y est ramené à sa juste part :

Il est dans l’Est un coin français dont le nom traverse toutes les pensées, une région dont les bois, les ravins, les collines, les routes sont déchiquetés, hachés, bouleversés, triturés, crevassés, une zone où rampent les gaz, où jaillissent les flammes, où miaulent les balles, où jaillissent et se brisent de ‘kolossales’ marmites. On n’y dort point, on y mange mal, on y souffre, on y rit, on s’y bat et on y meurt facilement. Dans ce cadre d’orage et d’acier, la baïonnette est plus en honneur que la plume ou le crayon, on le devine sans peine. Aussi ‘Poil de tranchée’ est sûr que ses lecteurs excuseront aujourd’hui son retard et ses passagères modifications, prouvant une fois de plus leur indulgence à son égard.

Dès le 3 mars, le régiment est en effet engagé dans le secteur de Vaux, du côté des ouvrages d’Hardaumont et de Douaumont. Les pertes sont très sérieuses et les conditions de vie épouvantables : c’est la bataille de Verdun qui commence36. La Vie poilusienne présente dans le bilan annuel de son n° 7 des excuses comparables, avant de compter ses morts dans un avis aux lecteurs. Comme le donne à penser l’étude de S. Audoin-Rouzeau (1986) sur la vie au front à travers les journaux de tranchées, les critiques, les douleurs et les peines des combattants se donnent plutôt à lire sur un mode sérieux que d’une manière satirique ou humoristique, davantage liée à la vocation divertissante de ces feuilles :

Nous avons passé là, chers camarades, les heures les plus douloureusement longues de notre existence de soldats. Nous avions tout vu : les mines, les obus, les lacrymogènes, le bouleversement des bois, les noirs déchirements des mines tombant par quatre, les blessures les plus affreuses et les avalanches les plus meurtrières, mais tout cela n’est pas comparable à ce brouillard qui, pendant des heures longues comme des siècles, a voilé à nos yeux l’éclat du soleil, la lumière du jour, la blanche pureté de la neige.

Après avoir libéré le territoire, les poilus ne seront pas encore au terme de leur tâche : il leur restera à conquérir l’arrière et à lui faire la loi37.

Bien entendu, à partir de l’inflexion dans le moral des troupes lié au désastre du Chemin des Dames (1917), et tout au long de l’année 1918, le ton tendra à s’assombrir dans ces petites publications, où perce parfois nettement la lassitude et l’amertume des combattants.

3. La satire vers d’autres cibles ? Des attaques politiques au bourrage de crâne

Pourtant, si la satire ne s’exerce que rarement selon les modalités politiques qu’avait fixées la presse satirique originelle, elle n’est pas pour autant absente de notre corpus. Dans la dénonciation humoristique de la figure stéréotypée de l’embusqué, personnage ayant trouvé le moyen d’échapper à ses obligations sur le front, elle retrouve même parfois les accents d’indignation larvée, à la fois morale et politique, ainsi que la position surplombante de juge des torts, qui incombent aux satiristes souhaitant dénoncer les vices de la société. On retrouve ainsi dans nos rubriques parodiées des moqueries insolentes à l’égard des civils refusant d’assumer leur absence de la ligne de front : « A LOUER costume authentique de tranchée. Modèle spécial pour sauver l’apparence dans l’embuscade. Plaques de boue, sèches ou mouillées (se font en blanc jaune et brun). Des totos de pure race sont gracieusement offerts par la maison. S’adress. aux rédacteurs38. » Mieux encore, les très ironiques légendes d’illustration du numéro précédent, figurant un bourgeois dans son fauteuil à côté d’un poilu en pleine course, présentent l’Embuscade (avec substantif et majuscule) comme une philosophie de vie aussi louable qu’assumée, reposant sur un ensemble de maximes faisant système entre elles.

Illustration 10 : Poil de tranchée, décembre 1915 n°2

Cette charge consensuelle contre les planqués s’appuie sur les stéréotypes iconographiques les plus courants (civil ventripotent assis face à sa cheminée, soldat barbu menant courageusement son assaut…). Mais elle joue aussi sur la blague traditionnelle du poilu souhaitant au civil de « tenir » et sur une légende donnant à penser qu’elle s’inscrit dans toute une série d’adages à retrouver dans les numéros suivants. La structuration en deux volets violemment opposés laisse imaginer que le poilu s’apprête à embrocher son vis-à-vis dans son confortable fauteuil.

Naturellement, il ne faut rien voir en cela d’extraordinairement transgressif, ce discours étant à la fois commun et admis à l’époque, tout particulièrement dans les milieux militaires, dont cette presse s’écartait fort peu. En retrouvant les logiques de la critique des puissants, des tricheurs et des imposteurs dans cette figure de l’embusqué, les journaux de tranchées s’en prenaient à une cible dans laquelle chacun pouvait décider de ne pas se reconnaître, et qui par ses traits les plus courants (fainéantise, inutilité…) était aussi hautement consensuelle qu’accessible à la satire de mœurs. La critique des embusqués retrouve rarement une conscience de classe39, et cible assez rarement des civils ou hommes politiques précis40. On ne s’étonnera donc pas que Pierre Causse lui-même leur fasse un sort dans ses chansons, s’en prenant même de façon plus générale à tous les civils qui se permettaient de tenir un quelconque discours sur la guerre : « Il est en arrière du front / Quelques milliers de gens qui font / - Pour manifester leur courage - / Grand tapage / Il s’agitent à qui mieux mieux / Pérorent dans tous les milieux / Et bafouillent dans les journaux : / Ce sont les ciblots ! (bis) » (La Vie poilusienne, n° 7).

Illustration 11 : La Vie poilusienne n° 7.

L’un des grands jeux satiriques en la matière consistait en une inversion des normes permettant de faire passer les hommes de l’arrière pour des gens à plaindre, en en appelant à la compassion et la solidarité des poilus, selon la loi récurrente de cette exhortation ironique lancée par Forain en 1915 : « Pourvu qu’ils tiennent ». Dans la même veine, cette réclame pleine de dérision du premier numéro de Poil de tranchée, qui invite aux dons :

Cyclisme. Notre grand confrère Le Vélodrole organise pour dimanche prochain une grande course au profit des embusqués de France, pour soulager ceux-ci et les aider à tenir. Nombreux seront les poilus du front qui voudront apporter leur concours à cette œuvre patriotique et bienfaisante entre toutes.

C’est dans ce registre que ces deux journaux atteindront leur meilleure verve comique, en consacrant au sujet des espaces plus étendus, comme la saynète théâtrale de Poil (n° 3), « J’y suis, j’y reste ou Les Embusqués récalcitrants », qui présente trois personnages affreusement paresseux finalement récompensés pour leur mérite, ou l’amusant récit de la Vie poilusienne (n° 6), qui retrace la création de l’embusqué par Dieu. Dans de rares cas, la satire se fait légèrement plus politique, comme lorsqu’elle s’en prend aux profiteurs de guerre, marchands accusés de profiter des pénuries ou de leur proximité avec le front pour tirer des bénéfices financiers de la guerre. La petite correspondance de la 6e livraison de Poil en donne un bel exemple, rare dans ces deux journaux : « Adressez-vous à la ligue des mercantis de France, qui délivre des polices d’assurance contre la fin de la guerre à tous ceux qui peuvent justifier de bénéfices supérieurs à 300% et qui peuvent justifier avoir vendu des produits conformes aux échantillons de la société de falsification comparée. » Tout aussi rare chez eux (mais fréquente, on l’a vu, dans d’autres titres), la critique de la censure, qui retrouve parfois ses traits caricaturaux de vieille fille acariâtre sans que l’on y lise de grandes conséquences politiques41.

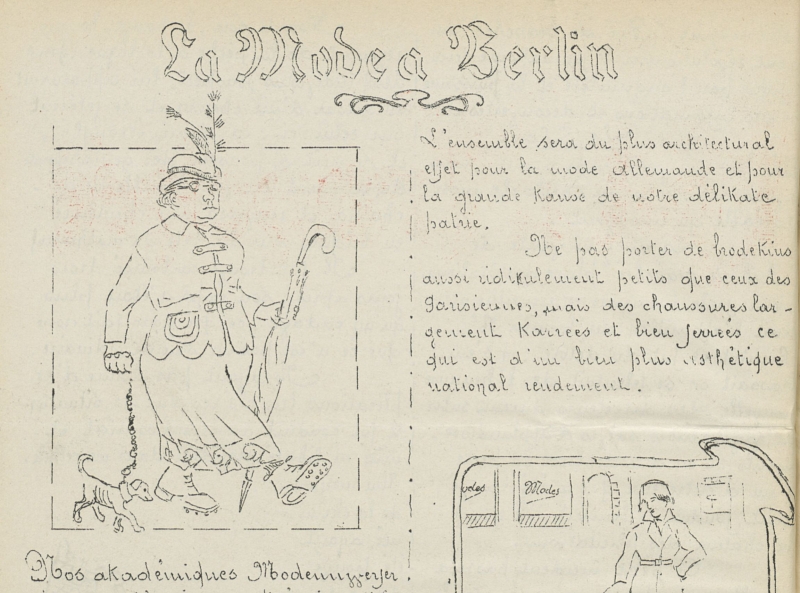

Il reste que cette satire des embusqués, qui distingue notre petite presse des journaux de l’arrière, ne doit pas éclipser leur recours assez systématique à un humour profondément germanophobe42 – et donc, dans une certaine mesure, politique –, virulente contre les soldats allemands, dont les caricatures mettent volontiers en scène la cruauté couarde, la docilité bestiale et la faiblesse au combat. De la xénophobie linguistique (Poil de tranchée, n° 2) à l’animalisation, tous les instruments à portée de main sont employés pour déprécier la figure de l’autre, ramenée à ses plus sombres traits : « Nous eûmes le dessus ; le corps à corps cessa… / Parmi les prisonniers, le cochon se rangea !... / Comme ses compagnons, très fort à la parade, / Il emboîtait leur pas et grognait : ‘Kamerad !’ » (La Vie poilusienne¸ n °4). Parmi les attaques les plus conventionnelles, on trouve bien sûr la caricature misogyne, représentant la femme allemande sous des traits massifs et grossiers, doublés d’un manque de goût vestimentaire trahissant son peu de civilisation : « La mode à Berlin » : « Pour la saison d’hiver, nos modèles de Korsages sont d’un déKor très sentimental et très éKonomique. »

Illustration 12.

Bien des journaux comportent dans leurs titres et sous-titres une référence directe à ce positionnement politique, à l’instar du Bochofage, « Organe anticafardeux, kaisericide et embuscophobe », du Tourne-Boche ou de l’Antiboche illustré.

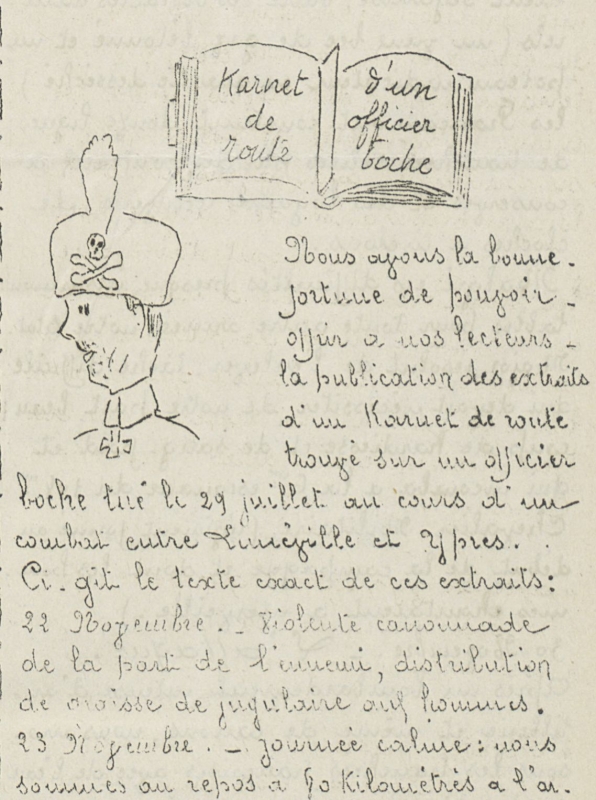

Mais c’est lorsqu’il s’en prend aux dirigeants allemands que le rire de nos journaux retrouve plus nettement un aspect satirique, avec, par exemple, un grand nombre de caricatures représentant de façon dégradante les membres de la famille impériale. Ici encore, l’analogie avec des cochons rencontra un succès massif, en étant souvent accompagnée de railleries quant à la confiance qu’avaient les Allemands en cette victoire qui ne pouvait que leur échapper : « A vendre, aux enchères ancien poste de commandement du Klownprinz en Champagne […]. Nombreuses bouteilles vides. Pourrait convenir pour étable à cochons (si ceux-ci ne sont pas susceptibles) » (Poil de tranchée, n° 3). Bien entendu, la moquerie, convenue, porte rarement un regard analytique sur la politique allemande, un regard qui dépasserait la dénonciation de son impérialisme ou la raillerie envers la docilité des sujets de ce pouvoir si autoritaire. Souvent, la caricature glisse même vers une germanophobie relevant davantage du bourrage de crâne que de la satire. Au fil de plusieurs numéros, Poil de tranchée publie ainsi un récit intitulé « Karnet de route d’un officier boche » (il est doublé dans sa première livraison d’une grossière caricature évoquant le régiment du Kronprinz, les hussards à tête de mort), qui se trouve nourri des clichés antigermaniques les plus en vogue à l’époque : confiance aveugle dans un commandement au nationalisme forcené, stupidité crasse, etc.

Illustration 13.

Particularité de ce journal, le tout est teinté du caractère absurde dont il semble avoir fait sa marque de fabrique, à l’instar de cette description d’un mouvement sous « le feu d’un cuirassé ennemi habilement dissimulé derrière une manufacture d’œufs » (Poil de tranchée, n° 1), ou de cette description des wagons de marchandises en liesse devant le départ des soldats français :

Une fois de plus, explique l’officier, je peux constater les mensonges de nos journaux. Il est incontestable que le peuple français a une confiance inébranlable dans la victoire finale et il faut voir quel enthousiasme s’empare des wagons de marchandises lorsqu’un régiment s’embarque pour le front43.

Cette germanophobie est tout aussi sensible dans La Vie poilusienne, qui en plus de ses poèmes nationalistes44, fait paraître des textes au discours sur la guerre profondément dérangeant, comme sa nouvelle « Les deux amours », racontant le rapprochement grâce au conflit de la mère et de la compagne d’un jeune soldat mort au combat. Le texte prend dans sa conclusion des tournures d’apologue en faveur de la guerre, qui lui trouve des conséquences finalement positives quoique bien étrangères à la vie des soldats du front. Le ton est ici à ce bourrage de crâne pur et simple dont la presse des tranchées avait pourtant fait son ultime repoussoir :

Voyez-vous, mon cher Bourgoin, cette atroce guerre, avec son hideux cortège de deuils, de larmes, de misères de toutes sortes, aura eu des conséquences tout à fait inattendues, insoupçonnables et, Dieu merci ! heureuses. Elle a déjà rapproché les classes, métamorphosé la société. Elle est en train, je crois, de réunir pas mal d’intelligences, de caractères et de cœurs qui sans elle, fussent toujours demeurés, de par leur nature, leur éducation et leur milieu, complètement étrangers, fermés, hostiles et rebelles l’un à l’autre (La Vie poilusienne¸ n °5).

L’apologie de la guerre et la négation de la lutte des classes ne pouvaient guère s’exprimer de façon plus claire : si le discours se fait ici politique, il n’est en rien transgressif, et ne s’appuie pas sur la distance satirique. Il n’est d’ailleurs que de voir comment le journal se défend de sombrer dans de tels travers, dans la publication d’un mode d’emploi sentencieusement dicté au présent de vérité générale, pour saisir l’ambiguïté de certaines feuilles devant leur propre manière de traiter la question politique. Dans le cas présent, les dénégations mènent presque à y lire la reconnaissance de ce que le journal put tomber dans les pièges de la propagande la plus banale45 : « La Vie Poilusienne ne bourre pas le crâne. C’est le journal à nous ; et il sait, mieux que certaine presse, dire tout ce qu’il pense. Le poilu l’envoie à sa famille qui le lit et le conserve précieusement. »

« Somme toute, le genre satirique, tout en cultivant le scabreux, le cynisme, la gouaille méchante, tout en blasphémant les valeurs et en ironisant sur les grandes idées, assume aussi le rôle très roboratif de confirmer tous les préjugés, d'euphoriser la sottise collective. […] », écrivait Marc Angenot (s.d.) à propos de ses petits journaux. Le jugement paraît en partie applicable à notre presse des tranchées, qui tout en dénonçant par la satire la grande presse propagandiste, l’Embuscade et l’impérialisme allemand, tout en adoptant certains cadres formels de la presse satirique, s’est bien souvent cantonnée à des critiques convenues n’engageant pas la responsabilité de ses rédacteurs face à l’autorité militaire. Plus que cela, en offrant à leurs lecteurs et contributeurs un espace de divertissement et d’expression perçu comme plus libre – et potentiellement transgressif – que celui qu’offrait une grande presse aux ordres, beaucoup de ces petits titres, tout en s’en défendant, contribuèrent au bourrage de crâne ambiant, germanophobe et « poilusophile », que seule une petite minorité d’entre eux – dont nos deux titres ne font pas partie – prit réellement à contrepied, dans une proportion sans doute comparable à celle de la presse civile. Attaquant plus frontalement la censure au risque d’être caviardés (voir Le Terrible poilu torial), dénonçant de façon virulente la propagande médiatique et politique (Le Crapouillot), certains titres sortiront ainsi de la masse de leurs semblables, dont beaucoup ne donnent accès que par bribes aux colères et aux souffrances des combattants sur le front. Le propos de ces journaux est donc évidemment politique, mais pas au sens d’une critique des petites cuisines politiciennes que son lien avec la petite presse du XIXe siècle laissait entrevoir, ni au sens d’une vive dénonciation des conditions de vie du soldat, ou de réflexions systémiques (socialistes, monarchistes, républicaines, etc.) sur la forme que devait prendre le pouvoir politique en France. La faute, sans doute, à l’autocensure et – dans une moindre mesure – à la censure, à la volonté affichée de ne pas cliver et de divertir, à la tutelle, fréquente, d’officiers supérieurs, à la circulation des contenus, qui les tire vers l’uniformisation, à la conscience d’être observés par la grande presse et par l’arrière, au patriotisme des rédacteurs, mais aussi et surtout, à la concentration, typique de la presse d’Union sacrée, sur des cibles convenues (Guillaume II et les Allemands, les embusqués, etc.) désamorçant la charge transgressive que les mêmes outils auraient pu porter en attaquant le personnel politique français ou la hiérarchie militaire. Dans les décennies qui suivent, nombre d’anciens combattants de renom (Dorgelès, Galtier-Boissière, Sennep, Béraud) gagnent les rangs de la grande presse (Le Canard enchaîné, Gringoire, le nouveau Charivari) et y feront entendre la voix des combattants de la manière la plus politique qui soit, en s’érigeant, à des fins aussi variées que l’étaient leurs convictions politiques, en juges satiriques de l’héritage conquis dans les tranchées et à propos duquel ils n’avaient pas toujours pu prendre position pendant la guerre (cf. Chabrier et Charlier 2018).