Allemagne

En 1966 dans une publicité, Franz Beckenbauer, future icône publicitaire, se sert de la soupe de la firme allemande Knorr et sourit à la caméra… 7 décembre de la même année la chanson Gute Freunde kann niemand trennen (« Les bons amis sont inséparables »), chantée par Beckenbauer, est lancée et devient un véritable tube dans les décennies suivantes… 14 juin 1969 après le match de Coupe d’Allemagne entre le Bayern Munich et Schalke 04, la presse donne pour la première fois à Beckenbauer le titre d’« empereur » (Kaiser), afin de surpasser la désignation de Stan Libuda comme « roi de Westphalie »… 17 juin 1970 Beckenbauer, blessé et le bras droit en écharpe, perd avec l’équipe nationale allemande le « match du siècle », à savoir la demi-finale de la Coupe du monde contre l’Italie, à Mexico… 7 juillet 1974 Beckenbauer, entouré de ses coéquipiers, soulève le trophée de la Coupe du monde de football que la Mannschaft vient de remporter au stade olympique de Munich… 8 juillet 1990 après la victoire en finale de la Coupe du monde, le sélectionneur Franz Beckenbauer se promène seul et songeur sur le terrain du stade olympique de Rome pendant plusieurs minutes… 7 mai 1994 lors de l’émission hebdomadaire Aktuelles Sportstudio, la star des médias Franz Beckenbauer shoote dans un ballon situé sur un verre de bière et réussit à le faire passer dans un trou installé dans le coin gauche d’un but de handball… 6 juillet 2000 Beckenbauer acclame l’attribution de la Coupe du monde 2006 à l’Allemagne en tant que président du comité de candidature et devient ainsi définitivement LA « figure phare » (Lichtgestalt) du football allemand…

Tous ces moments et toutes ces images sont profondément ancrés dans la mémoire collective du football allemand, car elles représentent un héros sportif hors du commun1, décédé le 7 janvier 2024 à l’âge de 78 ans. Dans l’ensemble des médias, la disparition du « Kaiser » a suscité d’innombrables réactions et hommages. On parle d’une « success story allemande sans précédent » (FAZ.NET, 8 janvier 2024). Beckenbauer aurait réussi à combiner « trois choses qui ne vont généralement pas si facilement ensemble [en Allemagne] : la légèreté, l’élégance et le succès » (Die Zeit, 11 janvier 2024). Olaf Scholz le considère comme un « ambassadeur hors pair de notre pays » et l’ancien chancelier Gerhard Schröder le décrit comme « un mélange réussi de confiance en soi, de sensibilité et de modestie ». Quant au journal Le Monde, il parle d’une « figure légendaire du football mondial pendant plus d’un demi-siècle comme joueur, entraîneur et dirigeant » (Le Monde, 8 janvier 2024).

En outre, l’« empereur de la légèreté » (Süddeutsche Zeitung, 9 janvier 2024), en tant que footballeur à l’ascension formidable, représente de manière symbolique l’évolution du football, qui s’éloigne du « sport de prolétaires » pour devenir un véritable « bien culturel2 ». Cela s’est produit – et Franz Beckenbauer en est également le symbole – dans le contexte d’une « nouvelle société » placée sous le signe du Wirtschaftswunder (miracle économique allemand ou, pour la France, Trente Glorieuses) et de la consommation de masse, loin des conditions précaires de l’immédiat après-guerre quand la pénurie était la règle. Cette nouvelle société de consommation de masse a également eu des répercussions durables sur les modes de vie et la manière dont les gens ont occupé leur temps libre. Enfin, l’ensemble de la sphère médiatique s’est également transformé, notamment en raison de l’importance croissante de la télévision en tant que nouveau média de référence. La culture audiovisuelle de l’époque a pris une nouvelle dimension en raison des « systèmes de référence et d’amplification réciproques de divers médias imprimés, sonores et visuels3 ».

Dans le football, Franz Beckenbauer a eu « trois vies4 » successives, d’abord comme joueur, puis comme entraîneur et enfin comme dirigeant. Il a révolutionné le poste de libéro, « capable d’orienter le jeu, de dynamiser les relances et de couper les lignes adverses grâce à une technique individuelle et à une qualité de passe hors norme » (Le Monde, 8 janvier 2024). Après de nombreux succès avec le Bayern Munich, où il jouait dans l’équipe première depuis 1964, et avec l’équipe nationale (notamment lors de la Coupe du monde 1974 en RFA), mais aussi quelques défaites amères – comme en finale de la Coupe du monde de 1966 –, il rejoint le Cosmos de New York en 1977. Il y joue trois ans, dont une courte période en compagnie du Brésilien Pelé. Finalement, après un passage de deux ans au Hambourg SV, avec lequel il devient encore une fois champion d’Allemagne de l’Ouest en 1982, il s’installe à nouveau pour un an à New York, où il met fin à sa carrière active en 1983.

Un an plus tard, il a succédé à l’infortuné Jupp Derwall et est devenu, sans licence d’entraîneur, chef d’équipe de la Mannschaft, avec laquelle il est parvenu à remporter le titre mondial en 1990. Il a été ainsi le deuxième – après Mário Zagallo et avant Didier Deschamps – à remporter une Coupe du monde à la fois en tant que joueur et entraîneur. Après cela, son passage à l’Olympique de Marseille, le club dirigé par Bernard Tapie, n’a duré qu’une centaine de jours et a été accompagné de conflits internes. En 1993-1994 et 1996, il a assuré à deux reprises l’intérim à la tête du Bayern et a remporté deux titres. Enfin, il a été, entre autres, président du club munichois (1994-2009), vice-président de la Fédération allemande de football (1998-2010) et membre du comité exécutif de la FIFA (2007-2011). Son plus grand succès en tant que dirigeant reste toutefois la candidature de l’Allemagne pour accueillir la Coupe du monde en 2006, qu’il a pu mener à bien en tant que figure de proue du football allemand et président du comité d’organisation.

Outre ces aspects sportifs, la performance du Kaiser dans les médias est frappante et mérite d’être soulignée. En tant que fournisseur fiable d’anecdotes sportives et privées, en tant que « Casanova de la Bundesliga » – avec quatre compagnes, de nombreuses histoires d’amour et un enfant illégitime –, il a développé très tôt une relation symbiotique avec la télévision et la presse écrite et a forgé des alliances politico-médiatiques, en particulier avec le journal Bild. Beckenbauer a été le chroniqueur de ce quotidien populaire pendant 34 ans et, de plus, un invité de choix sur tous les plateaux télé. Les nombreux livres qu’il a publiés, probablement écrits par un ghostwriter, font également partie de sa présence médiatique ; parmi eux, un texte sur la Coupe du monde de 1998 en France5.

Le Bavarois était également un maître de la « formule décontractée ». Il l’utilisait de manière ciblée comme moyen de communication, à l’instar de Sepp Herberger, l’ancien entraîneur de l’équipe nationale, qui employait ses « maximes simplistes » – même si c’était dans un autre contexte (médiatique) – pour se mettre en scène6. Ces « Franzeleien » (un néologisme pour désigner les formules de Beckenbauer) allaient de la directive « Sortez et jouez au football ! » avant la finale de la Coupe du monde de 1990, qui paraissait ridicule en raison de sa simplicité, à des déclarations en tant qu’expert télévisé telles que « Les Suédois ne sont pas des Hollandais, on l’a bien vu. », jusqu’à des phrases qui déclencheraient sans doute aujourd’hui une vague d’indignation, mais qui étaient reçues avec une forme de résignation à l’époque. Ainsi, 30 ans après la prise d’otages des Jeux olympiques de Munich, il a déclaré lors de discussions sur la construction d’une nouvelle arène à Munich à l’occasion de la Coupe du monde 2006 : « Il se trouvera bien un terroriste pour faire sauter le stade olympique. » Ce qui suscitait en général le commentaire suivant : « Eh ben, Franz, c’est comme ça qu’il est. »

Couverture du livre de Franz Beckenbauer, Tour de Franz. Meine WM ‘98, Munich, Goldmann, 1998.

Crédit : Goldmann.

Son omniprésence médiatique faisait également partie d’une campagne marketing incessante et à grande échelle, menée principalement par son manager Robert Schwan, visant à renforcer sa popularité. Depuis 1966, Schwan réglait les finances du Kaiser, agissait en tant qu’« homme de l’ombre » et travaillait en même temps comme manager pour le FC Bayern (et cela jusqu’en 1977). Beckenbauer est rapidement devenu un homme d’affaires qui gagnait beaucoup d’argent, toujours avec Schwan à ses côtés. Dans les années 1970, il s’aventura dans la high society, se rendant au festival Wagner de Bayreuth ou au bal de l’Opéra de Vienne. Là aussi, il était une star acclamée. En retour, il attirait les artistes, les hommes de lettres, les acteurs, etc. dans les stades, ouvrant ainsi la voie au football pour devenir un bien culturel respecté.

Mais au milieu des années 2010, les choses ont changé pour Franz Beckenbauer, « l’enfant du dimanche ». Même si le proverbe latin De mortuis nil nisi bene (« On ne doit dire que du bien des morts ») est peut-être encore profondément ancré dans l’esprit de certains, il convient ici d’évoquer également les côtés sombres de cette « figure phare ». En octobre 2015, le magazine Der Spiegel a publié des recherches intitulées « Das zerstörte Sommermärchen » (« Le conte d’été détruit »), qui ont révélé la pratique de caisses noires et d’un système frauduleux de plusieurs millions d’euros datant de l’été 2002, d’où aurait été tiré l’argent qui aurait permis à l’Allemagne d’acheter la Coupe du monde de 2006 (Der Spiegel, 17 octobre 2015). Avant cela, il était déjà évident que les temps avaient changé et que le Zeitgeist exigeait désormais son tribut. Ainsi, des voix critiques s’étaient déjà fait entendre en 2012 lorsque Beckenbauer avait été embauché comme ambassadeur – très bien rémunéré – de l’industrie gazière russe sous la direction de Gazprom. Son rôle dans l’attribution de la Coupe du monde au Qatar a également suscité l’indignation du public et la FIFA l’a même suspendu temporairement pour avoir ignoré les questions de la commission d’éthique de la fédération internationale. Ses formules et affirmations à l’emporte-pièce ne passaient plus comme lorsqu’il dit publiquement, après une visite dans l’émirat, qu’il n’avait pas vu un seul esclave au Qatar et que tout le monde s’y promenait librement. Mais c’est surtout le scandale du « conte d’été », déclenché à l’automne 2015, qui a durablement terni son image. Son fils aîné Stephan étant décédé la même année des suites d’une tumeur au cerveau, on peut à juste titre parler d’une année horrible pour le Kaiser.

On oublie souvent que la carrière de Beckenbauer a été émaillée de scandales plus ou moins importants : par exemple un divorce dans le climat des années 1970, à une époque où la Fédération allemande de football n’acceptait pas encore qu’un divorcé soit le capitaine de l’équipe nationale, ou plus tard un enfant illégitime, conçu avec une ancienne secrétaire du club lors d’une fête de Noël du Bayern. En outre, il a été impliqué dans un scandale fiscal dans les années 1970, que l’historien Hans Woller a retracé dans une biographie consacrée au « bombardier de la nation » et coéquipier de Beckenbauer, Gerd Müller. Woller montre que la fraude fiscale systématique et le paiement via de l’argent non déclaré au FC Bayern et à Franz Beckenbauer en particulier ont été tolérés et même encouragés pendant des années par des hommes politiques de premier plan de la CSU (Christlich-Soziale Union in Bayern, le parti frère de la CDU7). En contrepartie, Beckenbauer et ses collègues ont soutenu la CSU. Ainsi, le Kaiser a fourni une photo de lui-même pour un calendrier de football utilisé par la CSU pour une campagne électorale et, avant les élections fédérales de 1972, il a envoyé, avec son manager Robert Schwan, un télégramme au porte-parole du groupe parlementaire CDU/CSU, Franz Josef Strauß, dans lequel il souhaitait un grand succès à son parti. Par ailleurs, il a qualifié le chancelier social-démocrate Willy Brandt de « malheur national8 ».

Lorsque la fraude fiscale a été découverte à la fin des années 1970, que les inspecteurs du fisc se sont présentés à la porte de Beckenbauer en janvier 1977 et qu’il est devenu évident qu’il devait payer 1,8 million de marks allemands, Beckenbauer a décidé de quitter le Bayern Munich et de s’installer à New York. À cela s’ajoutait d’ailleurs la pression médiatique due à sa relation extraconjugale avec la photographe Diana Sandmann. Pour ces raisons, il préféra s’éloigner et sortir un peu de la ligne de mire des médias. Rétrospectivement, il faut toutefois constater que ce scandale fiscal n’a nullement affecté Beckenbauer et n’a pas eu le retentissement de la révélation du conte d’été, après laquelle il s’est de plus en plus retiré de la vie publique.

Franz Beckenbauer est décédé après plusieurs opérations dues à des pontages coronariens et à un infarctus oculaire. Il se trouve que le jour de la mort du Kaiser, la chaîne publique ARD a diffusé, par hasard, un documentaire sur sa vie. Plusieurs personnalités politiques – Joschka Fischer (ancien ministre des Affaires étrangères, 1998-2005), Otto Schilly (ancien ministre de l’Intérieur, 1998-2005) et Wolfgang Schäuble (entre autres ancien ministre des Finances, 2009-2017) – y évoquent l’histoire du Kaiser et estiment que son œuvre ne devrait pas être dépréciée par les soupçons de corruption qui pèsent sur lui. Il reste incontestablement une figure emblématique du siècle et « malgré tout, un empereur » (Der Spiegel, 9 janvier 2024). Peu après la mort du Bavarois, les médias se penchent désormais sur la manière dont la mémoire immatérielle et collective de Franz Beckenbauer peut être matérialisée dans un lieu concret. On évoque par exemple un monument devant le stade (à côté de la statue déjà existante de Gerd Müller), le changement de nom du stade du Bayern Munich en Franz-Beckenbauer-Arena, le changement de nom de la Coupe d’Allemagne ou encore une journée commémorative à l’échelle nationale. Actuellement, il semble toutefois que l’on s’oriente avant tout vers la dénomination d’une rue ou d’une place à Munich en l’honneur du Kaiser. Il sera intéressant de suivre l’évolution du discours (mémoriel) sur la carrière de Franz Beckenbauer au cours des prochains mois et des prochaines années.

Philipp Didion

Brésil

Nous avons pris l’habitude célébrer le Brésil comme le « pays du football », fruit d’un « âge d’or » qui a commencé en 1958 avec le triomphe de la Coupe du monde en Suède et s’est achevé douze ans plus tard, sur la pelouse du Mexique, avec la troisième victoire en 1970. On a également pris l’habitude de s’appuyer sur les chroniques de Nelson Rodrigues et de Mário Filho pour illustrer les récits savoureux des exploits de Pelé, Garrincha et Didi sur la scène sportive internationale. L’association entre l’excellence sportive et l’identité nationale est si enracinée que nous perdons de vue comment et quand tout cela a commencé. Mais s’il est impossible de déterminer un point de départ ou d’affirmer catégoriquement une date ou un événement, remonter dans le temps permet souvent de révéler des informations insoupçonnées sur ces débuts. Dans les limites spécifiques de cette correspondance, je voudrais attirer l’attention sur le fait que, contrairement à sa cristallisation dans la « mémoire nationale », la reconnaissance internationale du football brésilien a commencé bien avant les victoires des années 1950, 1960 et 1970.

Cette reconnaissance ne peut pas non plus être attribuée uniquement à l’équipe nationale, car la circulation des clubs brésiliens dans la première moitié du xxe siècle a également joué un rôle important dans cette diffusion, comme nous tenterons de l’illustrer ici, grâce à leurs voyages à l’étranger, notamment en Europe, à partir des années 1920. En outre, nous voulons suggérer que, tout autant qu’une image de soi que se sont décernée les Brésiliens eux-mêmes, la construction du style de jeu national si célébré était également un programme des journalistes sportifs étrangers, en particulier de la presse française des années 1920 et 1930. Le caractère supposé unique de la « façon de jouer » de l’athlète brésilien s’est donc construit dans les deux sens : de l’intérieur vers l’extérieur, mais aussi de l’extérieur vers l’intérieur. Et c’est ce deuxième mouvement que l’on oublie parfois. Pour développer ce point, nous utiliserons une source qui est un bijou bibliographique : le livre Os reis do futebol, « les rois du football » (1945), écrit par l’ancien joueur Araken Patusca. Il raconte la saga du premier voyage en Europe d’un club brésilien, qui s’est déroulé vingt ans avant la sortie du livre, en 1925. Patusca, joueur du Club Atlético Paulistano9, étudiant au lycée Colégio Mackenzie et âgé de dix-huit ans à l’époque, avait participé à la tournée et décrit en détail dans son livre l’accueil enthousiaste réservé aux Brésiliens sur le continent européen, la presse française créant la légende : des « rois du football ».

En route, alors.

Le voyage

La décision de se rendre en Europe a été prise à l’initiative du président du Paulistano, Antônio da Silva Prado Filho (1880-1955), descendant de barons du café de l’ouest de São Paulo, qui devient maire du district fédéral sous la présidence de Washington Luís (1920-1924). Le club était l’un des plus distingués de l’élite de São Paulo à l’époque. Il était situé, comme il l’est aujourd’hui, à Jardim América, un quartier huppé de l’ouest de la ville. Son équipe de football a également été l’une des meilleures équipes de l’ère amateur, quatre fois championne en 1916, 1917, 1918 et 1919. Avec la popularisation et l’adoption du professionnalisme, le club — bastion de l’éthique amateur — a décidé de mettre fin au football dans les années 1930. Après en avoir longtemps caressé l’idée, Prado Filho organise le voyage du Paulistano sur le continent européen au début de l’année 1925. Comme il se trouvait en France et au contact direct des dirigeants de la Fédération française de football, il a organisé la tournée par télégramme directement depuis Paris. Huit pays se sont portés candidats pour accueillir et affronter les Brésiliens, mais seuls trois ont été retenus : la France, la Suisse et le Portugal. Le voyage, y compris la longue traversée maritime, dure environ trois mois. En quarante-trois jours, Paulistano dispute un total de dix matches. Les Brésiliens ont gagné neuf fois, avec une seule défaite, par le score minimum d’un but à zéro.

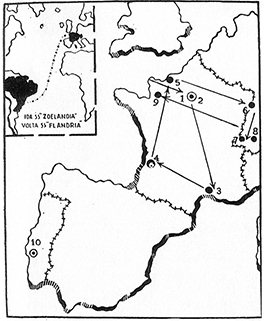

Plus qu’un simple groupe de jeunes joueurs, l’entourage du club est surnommé « l’ambassade » car il est composé de vingt-six membres, en plus des onze qui seront sur le terrain. La délégation était en outre composée de représentants de la presse, de l’industrie, du commerce et de la fonction publique de São Paulo. Avant le départ, une société de cinéma a enregistré des scènes des installations du club et des séances d’entraînement des athlètes, destinées à être diffusées dans les pays européens, ce qui montre le souci de la diffusion des images. Le 10 février 1925, la délégation du club part en train de la gare de Luz. Accompagnée de membres de la famille et de journalistes, elle se rend au port de Santos, où elle est accueillie dans la liesse populaire. Selon les journaux de l’époque, une foule de fans assiste à son embarquement sur le navire Zeelandia de la Norddeutsche Lloyd pour un long voyage de près de trois semaines jusqu’à Cherbourg. Après avoir débarqué dans le port normand le 1er mars, la délégation pauliste prend le train pour à Paris. Elle y est reçue comme une véritable ambassade. Souza Dantas, l’ambassadeur du Brésil à Paris, offre un banquet officiel en présence du prince d’Orléans et de Bragance, fils de l’empereur Pedro II. Après des visites dans la Ville Lumière — Montmartre, place de la Concorde, jardin des Tuileries — et un entraînement préparatoire dans le bois de Saint-Cloud, les garçons du Paulistano disputent leur premier match le 15 mars. L’équipe des titulaires comprend Friedenreich, Patuska, Nestor, Filó, Bartô, Mário Andrade, Nondas, J. Seabra et d’autres « as », dont certains ont été champions d'Amérique du Sud en 1919 et 1922. Le premier résultat ne pouvait pas être plus convaincant : 7-2 contre l’équipe de France au vélodrome Buffalo de Montrouge dans un match présenté comme un France-Brésil par la presse parisienne. Une semaine plus tard, le 22 mars, le Paulistano revient sur le terrain à Paris pour un match contre le Stade Français toujours à Montrouge. L’équipe brésilienne s’impose à nouveau, trois buts à un. Une semaine s’écoule et les joueurs quittent la capitale française pour se rendre à Sète, dans le sud de la France, surnommée la « Venise du Languedoc » où ils concèdent la seule défaite de leur tournée, le 29 mars, avant de se rendre à Bordeaux, où ils infligent un 4-0 au Sporting Club de la Bastidiene le 2 avril. La tournée se poursuit et, trois jours plus tard, le Paulistano remporte face au Havre Athletic Club sa quatrième victoire en France (2-0) et devant 8 000 spectateurs, dans le port normand. Les matchs s’enchainent et, le 10 avril, les Brésiliens remportent à Strasbourg un succès (2-0). Profitant de la proximité de la frontière, ils se rendent ensuite en Suisse où ils reçoivent le même accueil officiel. L’équipe est ainsi reçue par Raul do Rio Branco, ambassadeur du Brésil à Berne, représentant de son pays à la Société des Nations et membre du Comité international olympique (CIO). À Berne, le Paulistano s’impose 2-0 contre une sélection locale puis, le 13 avril, 1-0 contre l’équipe nationale helvétique, vice-championne olympique en titre. Le rythme de la tournée ne faiblit pas. La délégation du Paulistano retourne en Normandie pour jouer à Rouen et bat l’équipe locale de justesse 3-2, le 19 avril. La délégation prend ensuite le train pour Cherbourg et prend le bateau à vapeur pour le Portugal. À bord du paquebot Flândria, il traverse le golfe de Gascogne et, avant de revenir au Brésil, accoste à Lisbonne. Dans la capitale portugaise, le Paulistano ponctue en beauté sa tournée en écrasant l’équipe lisboète composée de joueurs de Belenenses, Pia et Vitória 6-0, le 28 avril. De retour au Brésil en mai, les footballeurs du Paullistano sont ovationnés et accueillis avec enthousiasme dans plusieurs ports du pays, « les joueurs étant accueillis par le président Artur Bernardes lors d'un banquet au siège de Fluminense à Rio et acclamés par le peuple dans les rues de São Paulo10 ».

Le livre

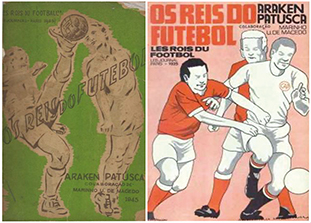

Os reis do futebol11 a été publié en 1945, vingt ans après le voyage en Europe. Il semble que le livre ait été une manière de commémorer l’événement et, en même temps, d’inscrire pour la postérité l’esprit pionnier de ces jeunes athlètes amateurs. Au milieu des années 1940, le contexte du football était tout à fait différent. Il s’agissait déjà d’une pratique professionnelle établie et d’une réalité très différente de l’amateurisme des années 1920. En outre, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale avait interrompu les tournées brésiliennes en Europe, dévastée par le génocide, l’intolérance raciale et la destruction de ses villes. Araken Patusca (1905-1990) avait quitté le terrain en 1939, sous le maillot du São Paulo Futebol Clube, après avoir participé à la Coupe du monde de 1930 en Uruguay. L’édition de 1945 a été rééditée la même année, puis une troisième fois en 1976 avec une nouvelle couverture.

Couvertures des éditions 1945 (gauche) et 1976 (droite) du livre Os reis do futebol de Araken Patusca.

Crédits : Coll. part.

L’ouvrage de deux cent pages agrémentées d’illustrations photographiques est davantage un document qu’un mémoire. La conservation des journaux de l’époque a permis à l’écrivain-joueur de reconstituer le voyage à partir des archives laissées par les membres de la délégation, notamment les chroniqueurs sportifs qui ont couvert la tournée. Outre les matchs en eux-mêmes, chaque étape du long voyage est décrite, depuis les journées sur le bateau, partagées entre divertissements et moments d’ennui, entre chaleur et fatigue, jusqu’à la visite des villes et des paysages français, suisses et lusitaniens. Le récit ressemble à celui d’un journal de bord, avec une description chronologique et objective de tout ce qui s’est passé au cours de chaque journée. L'ensemble s’efforce d’être fidèle aux faits, avec le langage typique de l’époque, que l’on pourrait qualifier de « parnassien » : guindé, brutal et, en même temps, austère. Le texte ne manque cependant pas de rendre compte des situations prosaïques de la vie quotidienne et de la détente des joueurs itinérants, qui se distraient au poker et aux échecs, tout en improvisant un orchestre à bord pour jouer de la valse, du chorinho et du maxixe, la « musique brésilienne par excellence ».

Carte de la tournée européenne du Club Atlético Paulistano reproduite dans le livre de Araken Patusca, Os reis do futebol.

Crédits : Coll. part.

La consécration

L’un des aspects les plus frappants du livre, reflété dans le titre lui-même, réside dans l’enthousiasme de la presse française pour les joueurs brésiliens. À l’époque d’autres équipes sud-américaines étaient déjà connues en Europe, comme le Nacional uruguayen et l’argentin Boca Juniors. Il faut également rappeler qu’en 1924, les Jeux olympiques s’étaient déroulés à Paris et que les Uruguayens avaient remporté la médaille d’or en football. L’enthousiasme avec lequel la presse française évoque le Brésil, le définissant comme le « roi du football », est donc surprenant. Les citations sont nombreuses et fréquentes dans de nombreux titres parmi lesquels : Paris Soir, Figaro, L’Écho de Paris, Le Journal, Le Petit Parisien, Le Matin, L’Auto, Le Soir, Le Miroir des Sports, Sporting, Excelsior, ou encore The New York Herald.

Paris Soir, par exemple, écrit :

Ces Brésiliens sont soit naïfs, soit moqueurs. Ils ont commencé par offrir une palme de fleurs aux couleurs de leur pays et se sont ensuite livrés à une sorte de sorcellerie, pour finalement nous battre avec toutes les règles de l’art. Les Brésiliens, qui se distinguent individuellement, n’oublient pas qu’ils travaillent pour le groupe. Ils se passent et reçoivent le ballon à toute vitesse, pratiquant en somme ce fameux jeu latin qui devrait être le nôtre si nous avions autant de technique que les visiteurs. […] Avec des qualités différentes, les Brésiliens ont été des adversaires tout aussi terribles pour nous, grâce à leur vitesse, leur précision et, surtout, leur personnalité ».

Selon le joueur-écrivain :

L’impression laissée dans les centres sportifs de France par le splendide triomphe du Paulistano sur l’équipe française a été l’une des plus flatteuses pour nos forums sportifs. Les journaux de la capitale française ont commenté la performance des garçons du Clube Atlético Paulistano de telle façon qu’il n’y avait aucun doute sur le fait qu’elle était vraiment éblouissante. Les articles de ces périodiques reflètent donc l’éclat de la victoire brésilienne, qui a parlé haut et fort de notre valeur sportive.

La virtuosité du joueur brésilien est l’un des points les plus soulignés par les chroniqueurs français. Du gardien de but à l’avant-centre, le jeu s’est déployé selon un schéma offensif 2-3-5, tous les joueurs étant profilés en fonction de leurs compétences et de leurs rôles spécifiques. C’est le duo d’attaquants composé de Friedenreich et Patuscas qui reçoit le plus d’éloges. Si le premier était déjà surnommé « El Tigre » par les journalistes rioplatenses, le second, auteur du livre, sera surnommé « Le Danger » par la presse parisienne.

Comme le rappelle un journaliste local :

Les années n’ont pas eu la force d’effacer de ma mémoire le jeu démoniaque déployé par les deux hommes à la tête de cette équipe. « El Tigre » et « Le Danger ». Les deux se complétaient. Le premier, mince, élancé, ressemblant à une mascotte, était le cerveau et le cœur du tableau. C’est de son énergie, de ses mouvements, de son action toujours rapide, fulgurante, habile, déconcertante, que viennent les attaques et les charges dangereuses du Paulistano. Les adversaires eux-mêmes se sont arrêtés pour regarder ce beau joueur mignon faire ce qu’il comprenait des grands joueurs que nous avions mis sur le terrain. L’autre était un danger permanent. Il tirait au but des deux pieds et ses shoots semblaient contenir de la dynamite. Aussi jeune que le gardien, mais pas moins extraordinaire. L’analyse de chaque image a permis à l’observateur d’écrire plusieurs articles sur la valeur de ce tableau.

Ainsi, sans « effacer de la mémoire » ce qui a fait le charme de l’équipe de São Paulo, on peut dire que les fondations de la renommée internationale du talent et de la technique du footballeur brésilien ont été jetées. Le sacre des « rois du football » en 1925 correspondra, treize ans plus tard, à leur consécration. Lors de la Coupe de France 1938, les Français n’avaient pas oublié les jongleurs de balles. Après tout, « les Brésiliens sont petits, mais de petits géants ».

Bernardo Buarque de Hollanda

Italie

La 22 janvier 2024 la nouvelle de la mort de Luigi Riva, dit « Gigi », a provoqué dans toute l’Italie une profonde émotion et suscité une douleur sincère partagée bien au-delà de la seule communauté de supporters du football. En effet, tous les journaux généralistes (et donc pas seulement les titres sportifs) ont dédié une partie de leur une au buteur né en Lombardie, mais adopté par la Sardaigne depuis son transfert au Cagliari Calcio en 1963. Une foule de plus de trente mille personnes a participé à Cagliari à ses obsèques. Même le président de la République, Sergio Mattarella, a voulu lui rendre hommage en affirmant : « Ses succès sportifs, le grand sérieux de son caractère, la dignité de son comportement en toutes circonstances, lui ont valu l’amour de millions d’Italiens, même parmi ceux qui ne suivaient pas le football12. » Comme les mots de Mattarella le rappellent, le personnage de Riva n’était pas aimé que pour ses exploits footballistiques. Certes, avec 35 buts, il demeure le meilleur buteur de l’équipe nationale masculine, le héros de la victoire au Championnat d’Europe des Nations de 1968 ainsi que l’un des inoubliables protagonistes de la demi-finale de la Coupe du monde du 1970 qui est toujours surnommée en Italie « la partita del secolo » (le match du siècle). Il s’est fait en outre l’artisan principal de l’un des exploits les plus sensationnels de la Série A : la victoire du Cagliari dans le championnat de 1970. Le seul scudetto remporté par une équipe Sarde, le premier gagné par une équipe d’une ville située au sud de Rome. Ce titre est toujours regardé comme une réalisation unique inscrit dans la mémoire collective des Cagliaritains et de la plupart des Sardes et suscite encore la sympathie au sein de la population italienne. Mais Riva a été toujours quelque chose de plus qu’un incroyable attaquant. Il est progressivement devenu un symbole de droiture et de résistance au pouvoir parce qu’il a choisi de jouer toute sa carrière à Cagliari, même s’il recevait chaque année des offres lucratives de la part des grands clubs septentrionaux. De même, sa décision de rester vivre à Cagliari quand il a raccroché les crampons l’a érigé en véritable héros local et symbole identitaire. Ce qui n’a pas empêché les supporters des vadversaires de Cagliari de le respecter durant et après sa carrière. Il est probable que ses matchs sous le maillot des Azzurri comme joueur (42 sélections), puis comme chef de délégation (de 1988 à 2010) aient beaucoup compté. Le caractère introverti d’un homme qui n’aimait pas la vie publique a joué également. Contrairement à Gianni Rivera, son ex-coéquipier de la nazionale, il a toujours refusé se présenter aux élections pour quelque parti que ce soit. Dans sa biographie, Francesco Totti raconte une anecdote qui en dit long sur les raisons du respect dont bénéficiait Riva. En juillet 2006 à Rome, lors des célébrations de la victoire à la Coupe du monde en 2006, il décida de rentrer chez lui en renonçant au bain de foule du Circo Massimo. Pour lui, trop de dirigeants de la fédération et de politiciens, qui n’avaient eu aucun rôle dans la victoire, voulaient se raccrocher au « train des vainqueurs » et participer au défilé de célébration.

La quantité d’encre et le nombre de mots utilisés dans les jours suivant son décès confirment sa place dans l’histoire sociale et culturelle de l’Italie, pas seulement sportive. En même temps, on s’aperçoit que les historiens, à l’exception d’un récent article sur le titre de Cagliari en 197013, n’ont pas encore vraiment étudié ce phénomène. Il existe en revanche une vaste littérature dédiée à Gigi Riva. Déjà dans les années 1970, sortaient Gigi Riva (1977), écrit par le journaliste Maurizio Barendson et Rombo di Tuono: storia e leggenda di Gigi Riva par son collègue Bruno Bernardi. Mais la véritable explosion de titres, bien qu’il s’agisse pour la plupart de livres hagiographiques, commence avec le nouveau millénaire pour culminer autour de l’année 2020 lors du cinquantenaire du scudetto de Cagliari. En 1999, sort Professione gol: la straordinaria vita di Gigi Riva de Stefano Boldrini, suivi en 2012 par I giorni di Gigi Riva: una storia da raccontare de Paolo Gabriele. Toujours en 2012 est publié le livre probablement le plus intéressant sur le numero 11 : Gigi Riva, ultimo hombre vertical de Luca Pisapia. Dans une sorte de pièce de théâtre, l’auteur tisse les relations entretenues entre la trajectoire de « rombo di tuono » (« coup de tonnerre ») et l’histoire de l’Italie contemporaine. En 2017 c’est le tour de Maurizio Vicoli et son Quando il Cagliari vinse lo scudetto…: la Juve tentò di rapire Gigi Riva et de Maria Letizia Musu avec Gigi Riva non si tocca. En 2020, six ouvrages sont même publiés : ‘Azzoppate Gigi Riva !’: operazione Prater de Maurizio Vicoli, Gigi Riva Rombo di tuono par Davide Piras, Un Sogno chiamato Gigi Riva de Angela Latini, Il sogno di Achille: [il romanzo di Gigi Riva] de Carlo Vulpio, Cuori Rossoblù. La leggenda di Gigi Riva e lo scudetto impossibile del Cagliari de Luca Telese et Il più grande è Gigi Riva par Marcello Orrù e Maurizio Piras. Pour finir, en 2022, Gigi Riva publiait chez Rizzoli sa propre autobiographie écrite avec l’aide de Gigi Garanzini : Mi chiamavano Rombo di tuono. Il manque toutefois dans cet abondant panorama éditorial qualitativement modeste une publication qui suivrait le modèle de du livre Daniele Marchesini sur le boxeur Primo Carnera. Publié en 2006 par l’éditeur bolonais Il Mulino, Carnera est une biographie qui ne se limite pas à reconstruire la vie d’un boxeur italien champion du monde poids lourds, mais réussit à faire au travers du véritable personnage historique que fut le pugiliste frioulan l’histoire sociale, culturelle et politique de l’Italie fasciste. Ce que Luca Pisapia a réussi à faire dans le domaine de la littérature, il reste à l’accomplir ans le champ de l’histoire.

Couverture de l’autobiographie de Gigi Riva, Mi chiamavano rombo di tuono, Milan,

Crédits : Rizzoli.

Niccola Sbetti