Introduction

En 1728, sort des presses londoniennes de Samuel Jallason un des premiers livres dédiés aux vins de Bourgogne, la Dissertation sur la situation de la Bourgogne : sur les vins qu’elle produit, sur la manière de cultiver les vignes, de faire le vin, et de l’éprouver, rédigé par Claude Arnoux. Cet ouvrage compte parmi les textes fondateurs de la littérature sur les climats de Bourgogne. La carte jointe à l’ouvrage est considérée comme la première carte des vignobles bourguignons. La Dissertation, son importance pour la littérature sur les vins et pour l’émergence des climats de Bourgogne invitent à se poser des questions sur l’œuvre et sur l’auteur. Le texte présenté ici résume une reconstruction de sa biographie récemment publiée (Knoth 2023) et souhaite donner des éléments sur la genèse de l’œuvre et son contexte.

Reconstruction de la biographie de Claude Arnoux

Naissance et jeunesse

On voudrait bien faire la preuve de l’origine de Claude Arnoux dans une dynastie viticole de Beaune, mais pour l’instant, aucun document ne le permet. Vus à la lumière des archives, ni la date de naissance en 1695, ni le lieu de naissance de Beaune peuvent être prouvés. Les différents auteurs qui ont écrit sa biographie ont probablement tout simplement extrapolé les informations à leur disposition. On ne peut que spéculer sur ses origines. Peut-être est-il né à Beaune ou dans un des villages viticoles proches, mais sans documentation en raison d’archives incomplètes on ne peut rien affirmer. Il aurait pu grandir dans un orphelinat tel que l’Hospice de la Charité à Beaune où son nom n’apparaît pas dans les archives lacunaires. On peut supposer que le petit Claude est assez intelligent et ambitieux pour intégrer le collège des Oratoriens de Beaune puis celui des Jésuites à Autun. Rien dans la suite de son parcours n’indique qu’il est issu d’une famille aisée et influente qui l’aurait destiné à la voie ecclésiastique et protégé par la suite. Sa maîtrise de la langue latine et sa formation classique correspondent à ce parcours et dans la Dissertation il fait allusion à un « long séjour » dans la capitale éduenne.

Diacre à Notre-Dame de Beaune

Claude Arnoux aurait pu s’instruire en matière de vin au sein de la propriété viticole des chanoines de Notre-Dame où il devient diacre. Mais sa carrière beaunoise s’arrête le 19 octobre 1713, quand il se fait congédier suite à des plaintes « plusieurs fois réitérées » et après une nuit passée dans les rues de Pernand en compagnie de musiciens et de jeunes gens1. Cette affaire s’est probablement produite dans le contexte d’une de ses 25 vendanges en Bourgogne2. S’il était né en 1695, comme on l’a admis jusqu’à maintenant, Arnoux n’aurait que 18 ans au moment de cette expulsion, un âge très jeune pour un diacre. Le Concile de Trente définit un âge minimum de 23 ans pour cette ordination3. Si le diocèse d’Autun respectait cette règle, Arnoux est né en ou juste avant 1690 – assez âgé pour les fonctions d’un diacre et assez jeune pour les faits nocturnes qu’on lui reproche.

Par la suite, nous n’avons presque pas de nouvelles. Un témoin4 colporte qu’il aurait prêché à Paris ; il serait donc encore membre du clergé. Il essaie de se recommander par sa plume habile auprès des autorités de l’époque. Une ode à l’abbé Jean-Baptiste Couture daté de 1725 sera intégrée plus tard dans la Dissertation. Il essaie de se faire remarquer par une autre ode en l’honneur de l’Infante d’Espagne (Arnoux 1722). Le sujet en est l’arrivée en 1721 de Marie-Anne Victoire, fiancée du futur Louis XV et présumée future reine de France. Cette ode est signée « Arnoux, prêtre du diocèse d’Autun ». Selon cette signature, le diacre congédié de Beaune aurait pu continuer sa carrière et se faire ordonner prêtre. Selon l’abbé Gandelot (Gandelot 1772, p. 207), Arnoux atteint effectivement son objectif : il est reçu à la Cour et présenté au roi Louis XV. Gandelot évoque également l’ouverture d’une information judiciaire et un séjour en Normandie puis son émigration vers l’Angleterre « où il écrivit contre le mystère de l’Eucharistie & le culte des Saints ». Ces textes anti-cléricaux qui ont visiblement choqué le clergé beaunois ne sont pas connus, si ce n’est pas la Dissertation elle-même à qui Gandelot fait allusion, car elle se laisse aller, à plusieurs endroits, à l’ironie sur les pratiques catholiques. L’abbé Bredeault (Brédeault 1889) prétend même qu’Arnoux tourne complètement le dos à l’Église :

Arnoux – né à Beaune, fut prêtre, apostasia, alla en Angleterre où il se remaria. M. le Chevalier de Chavigny, son compatriote, tenta, inutilement de le ramener au catholicisme. Il tint école à Londres, pour y gagner sa vie, et y mourut avant la Révolution.

Émigration à Londres par la Normandie

Gandelot témoigne d’un séjour d’Arnoux en Normandie pour le poste de précepteur. Peut-être l’engagement auprès de l’abbé Couture a-t-il porté ses fruits ? Originaire de Basse-Normandie, Jean‑Baptiste Couture grandit à Caen où il fréquente le collège des Jésuites puis l’université avant d’enseigner lui-même et de devenir précepteur. Il part pour une brillante carrière universitaire dans la capitale où Arnoux essaie d’entrer en contact avec lui. La Normandie est également le pays d’origine de Madame Arnoux. Claude Arnoux est effectivement un homme marié et père de famille. Anne Macquée naît en 1698 à Saint-Lô. Elle est huguenote et quitte la France vers 1718 « pour cause de religion »5. Des registres paroissiaux londoniens témoignent leur mariage du 6 mai 17276. Les Arnoux prennent domicile dans un quartier huguenot de la capitale anglaise relativement francophone, pas loin de l’éditeur de la Dissertation, Samuel David Jallason, d’origine huguenote également (Goddard 2016, p. 16-17). En 1727, Jallason publie la première édition anglaise de deux essais d’un autre émigré français : Voltaire. Le philosophe séjourne à Londres entre mai 1726 et novembre 1728. On peut donc imaginer que Voltaire et Arnoux se soient rencontrés.

Indices biographiques dans les publications de Claude Arnoux

L’ode composée en l’honneur du roi Georges Ier, qui clôt la Dissertation a été rédigée selon une remarque dans le texte en mai 1727. L’auteur se trouve donc déjà en Angleterre. L’ode arrive trop tard, le roi décède le 11 juin 1727. Arnoux en fait un hommage posthume. Au moment de la publication, il tient le poste de précepteur des fils d’un noble anglais, J. Freeman Esq(uire). Dans la suite du texte, Arnoux se vante d’avoir vu 25 ans de vendanges en Bourgogne.

La Dissertation ne constitue pas l’unique publication de Claude Arnoux. À partir de 1730, il publie plusieurs ouvrages sur l’apprentissage de la langue française en commençant par les Parallels of the sounds and syllables. Cet ouvrage donne des détails sur son séjour en Angleterre par un « avertissement » du 20 avril 1730. Il est depuis deux ans et demi chez Freeman, donc depuis octobre 1727 si on prend la date de l’avertissement comme référence. Il vit depuis deux ans et huit mois en Angleterre, donc depuis août 1727 si on prend la même référence. Toujours est-il qu’il a déjà rédigé en mai 1727 une ode en honneur du Roi. L’avertissement du 20 avril n’est donc qu’un terminus ante pour le calcul. Un décalage de quelques mois peut résulter d’un retard de l’impression. Une erreur de deux ans par contre est improbable. Selon ces informations, la Dissertation a été publiée un an seulement après son arrivée en Angleterre qui avait lieu pendant l’hivers 1726/1727 et pas en 1725. Dans l’« avertissement », il écrit d’avoir vécu pendant 12 ans à Paris où il arrivait donc au plus tard en 1715. En 1733, A new french spelling book montre qu’il se réserve maintenant l’exclusivité de la vente dans sa maison à New Castle Court. En 1736, il fait connaître dans les New and Familiar Phrases and Dialogues son offre de conversation française à la maison avec lui et sa famille qui parle le français correctement. Cette œuvre connaîtra sept éditions entre 1736 et 1799, signe d’un succès considérable. A. R., un contemporain qui préfère rester anonyme sous son monogramme, en rédige début 1737 une critique très peu aimable et révèle quelques détails de la vie de l’auteur (A. R. 1737, p. 332). Il sait qu’Arnoux était prêtre, prédicateur et précepteur à Caen et dans les environs après un séjour à Paris. Il connaît la famille de l’auteur. Il sait qu’il a tenu un café, entreprise qui rentre bien dans le tableau d’un homme qui cherche sa place dans la société savante, les cafés londoniens étant les lieux de rendez-vous des intellectuels. A. R. mentionne la Dissertation, mais à part de cela, le vin de Bourgogne ne joue plus aucun rôle dans l’activité londonienne d’Arnoux.

Décès à Londres en 1737

Les obsèques de Claude Arnoux ont lieu le 26 avril 1737 à l’église St Dunstan-in-the-West7. Il s’est forgé une certaine réputation à Londres et son décès vaut une note dans quelques journaux. Arnoux avait cumulé différentes activités pour gagner sa vie et celle de sa famille, mais sans un vrai succès matériel durable. Après son décès, sa femme dépend de la charité de la communauté huguenote. Si l’on situe habituellement sa disparition dans les années 1770, c’est probablement en raison d’une fausse interprétation du texte de l’abbé Bredeault et de l’hypothèse infondée qu’Arnoux soit en vie lors des nouvelles éditions de ses publications.

La première redécouverte de la Dissertation en 1914

En 1914 l’écrivain bourguignon Louis Fournier fait la découverte d’un exemplaire de la Dissertation dans la British Library à Londres et publie en 1916 sous pseudonyme un article sur la carte viticole en supplément de la Dissertation (d’Angely 1916). Selon Fournier, Arnoux était un « ecclésiastique beaunois », un ancien prêtre du diocèse d’Autun, né en 1695 à Beaune et mort à Londres vers 1770. Il s’installe à Londres en 1725 où il exerce pendant 50 ans le professorat des langues française et latine. Fournier compte Arnoux parmi les collaborateurs de l’abbé Gandelot pour son Histoire de la ville de Beaune de 1772. Cet ouvrage connaît effectivement « Claude Arnoux, Prêtre » (Gandelot 1772, p. 341), mais sans mention d’une coopération :

Je ne m’étendrai pas sur la culture de la vigne, plusieurs Auteurs ont traité cette matière ; on peut voir à ce sujet, le dictionnaire de Miller ; le traité sur la manière de cultiver la vigne, imprimé à Yverdon en 1769 ; on y trouvera la dissertation du sieur Arnoux de Beaune, qui entre dans un assez long détail à ce sujet. (Gandelot 1772, p. 266)

Fournier ne mentionne ni le fait que l’ouvrage d’Arnoux est encore une œuvre de référence à Beaune, 40 ans après sa première édition, ni l’existence d’une autre édition. Avec lui commence une histoire de la réception de la Dissertation qui se caractérise par une restitution lacunaire et sélective des sources historiques, déjà rares en tant que telles.

La deuxième découverte de la Dissertation en 1978

La découverte de 1916 n’aboutit pas à une véritable prise en compte de l’ouvrage. Grâce à son intérêt historique, la Dissertation connaît en 1978 une réédition par un éditeur spécialisé dans des fac-similés. Daniel Morcrette utilise un original de la Dissertation qui contient un « avis au lecteur » sur la genèse de l’ouvrage :

Mons. Le Chevalier André Fontaine cy-devant vice-Chambellan de la Princesse m’avoit demandé une petite Dissertation touchant les différentes Vins que produit la Bourgogne, je luy en fis une, il la montra à plusieurs Seigneurs qui lui dirent qu’il falloit la rendre publique. L’approbation, que luy donna ce Chevalier (m’a engagé a en faire present aux Seigneurs : car il n’y a gueres qu’à eux à qui ce petit ouvrage convienne.

Le chevalier Andrew Fountain, seigneur de Norfolk, est un homme très cultivé et un collectionneur réputé (Echlin, Kelley 2016, p. 35-52). Il fréquente les philosophes tels que Gottfried Wilhelm Leibniz ou Jonathan Swift et il est effectivement vice-chambellan de la princesse de Galles. Caroline de Brandebourg-Ansbach, mariée au futur George II, devient reine d’Angleterre en octobre 1727, donc quelques mois avant la publication de la Dissertation. Arnoux, bien qu’il fasse allusion à la démission du chevalier, utilise encore l’ancien titre de la princesse, même si on pourrait croire qu’il avait eu un grand intérêt à actualiser le titre fraichement acquis de la Reine.

L’invention posthume de l’« abbé » Arnoux

La biographie généralement attribuée à Claude Arnoux8 est erronée. D’après les éléments dont on dispose actuellement, il serait né en région beaunoise en 1690 ou juste avant. Il part pour Londres pendant l’hiver 1726/1727. Son décès en 1737 est confirmé par des documents. Comment s’est construite sa biographie jusqu’à présent ? Le duo Gandelot-Bredeault constitue la source principale pour Louis Fournier. Jean-François Bazin (Bazin 2010) compile les informations de Fournier, de Gandelot et de la préface du fac-similé de 1978. Il y ajoute des détails de source inconnue : élève au séminaire d’Autun, ordination de prêtre en 1720, précepteur en Normandie en 1722 et un statut d’abbé. Si le passage au séminaire d’Autun est une déduction de son statut de prêtre, les sources des autres faits restent mystérieuses et on ne peut que les supposer inexistantes. Dans cette affaire, l’utilisation particulièrement libre des sources disponibles reste frappante. Une reprise sélective de ces sources sans l’indication de leur origine, donc hors de portée d’une vérification, mélangée à des faits supposés, transforme l’hypothèse en vérité. Compilée et reprise par des autorités incontestées du discours sur le vin de Bourgogne, telles que Jean-François Bazin, cette vérité se retrouve vite au-dessus d’une remise en question. Le meilleur exemple est l’appellation d’abbé devenue quasiment inséparable du nom d’Arnoux. Fournier ne la revendique pas. Elle est apparue parfois dès les années 1920 avant de devenir récurrente après la deuxième découverte de 1978 et dans les années 1980. Le mécanisme discursif par lequel il a été ainsi « abbé-isé » reste à étudier. Le succès fait preuve que son histoire arrangée répond au désir d’identification de toute une région autour de ses vins. Elle se rapproche ainsi d’une des « traditions inventées » (Hobsbawm, Ranger 2012), qui, selon Eric Hobsbawm, servent des buts spécifiques, tels que la légitimation de l’autorité, la cohésion sociale ou le renforcement de l’identité collective. Par leur ancrage dans un passé arrangé, elles servent à former un élément de stabilité et de continuité dans des périodes de changements sociaux et économiques rapides. C’est sans doute plus qu’une coïncidence si l’invention de l’abbé Arnoux apparaît en même temps que le mythe des moines qui mangent la terre auquel Jean-Pierre Garcia a consacré une étude (Garcia 2020). Elle s’inscrit dans le discours émergent des années 1980 sur la Bourgogne en tant que « terre des terroirs ». Dans ce contexte, le titre d’abbé donne plus d’autorité au premier auteur sur les vins de Bourgogne qu’une biographie fidèle à la réalité mais « peu catholique ». Présenté d’une manière que le public est disposé à suivre, notamment dans la communication pour le commerce du vin et le tourisme, le faux abbé Arnoux est devenu un incontournable du discours sur le bourgogne. L’intérêt est d’autant plus grand que la Dissertation fournit le premier document visuel sur le vignoble de Bourgogne.

La Dissertation : premier livre sur le vin de Bourgogne

Le contexte d’un ouvrage franco-anglais

La Dissertation est un hybride culturel franco-anglais. Elle commence par l’ode en français dédiée à l’abbé Couture et se termine par l’ode à la gloire du roi anglais Georges Ier et de la nation anglaise. La Dissertation est rédigée en français et s’adresse donc à un lectorat francophone – au premier abord surprenant pour une publication à Londres. Des informations pratiques à l’usage des marchands anglais laissent penser qu’elle s’adresse à cette clientèle familière de la langue française suite à sa bonne éducation ou ses contacts commerciaux sur le continent. En première partie, la Dissertation présente un traité sur la localisation de la cité de Bibracte qui occupe un quart de la publication. Arnoux reprend un débat d’actualité au sein des sociétés savantes de France et apporte son soutien à ceux qui identifient la situation de cet antique site avec celle de la ville de Beaune, à l’instar d’Hugues de Salins en 1708. Il est probable qu’Arnoux ait rencontré Hugues et son frère aîné Jean-Baptiste pendant son séjour à Beaune et qu’il était familier avec leur production littéraire. Le sujet de Bibracte apparait en avril 1704 dans une séance de l’Académie royale des inscriptions et médailles, ancêtre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres9, donc l’académie mise à l’honneur avec son illustre membre, l’abbé Couture, par une ode dans la Dissertation. Un tel geste à l’égard d’une personnalité de la vie intellectuelle parisienne n’a de sens que si l’auteur est en France. Il est donc, comme le traité sur Bibracte, un indice d’une rédaction au moins partielle de la Dissertation avant son émigration à Londres. Il montre Arnoux à la recherche d’une place dans la société savante française, pour laquelle il a besoin de protection.

Si le traité historique s’adresse à une audience d’érudits, il en est de même pour le traité sur le vin. Arnoux est au courant d’une autre affaire toujours d’actualité, la querelle des vins entre Beaune et Reims sur la supériorité de leurs vins. Après une thèse en faveur des vins rémois, le médecin Beaunois Jean-Baptiste de Salins riposte dans une lettre publiée en 1701 en faveur des vins de Bourgogne. Arnoux a certainement pris connaissance de ce texte pendant son séjour à Beaune. Cette occasion a pu le conduire à rendre service à la cause des vins de Bourgogne. Elle lui donne l’attention de la haute société parisienne et de la Cour, une dispute savante lors de laquelle il peut faire briller ses capacités rhétoriques et un sujet qu’il connaît sur le bout des doigts. Les publications du chanoine Jacques Boullay en 1712 ou de Jean Godinot en 1718 auraient pu inspirer à Arnoux un texte en l’honneur des vins de Bourgogne. Même si cette querelle des vins a plutôt l’air d’appartenir à l’époque de Louis XIX, elle est présente au long du xviiie siècle. L’abbé beaunois François Tainturier réserve une bonne partie de son manuscrit daté en 1763 à la critique de la prise de position en faveur des vins de Champagne par le rémois Nicolas Bidet.

Le Gardener’s Dictionary de Philip Miller

La tradition inventée dote l’auteur de la Dissertation d’une aura de génie méconnu, dont les contemporains n’ont pas su apprécier la valeur de son travail. Pourtant, la Dissertation n’est pas du tout tombée dans l’oubli après sa publication. Avec un décalage de plusieurs décennies elle jouit même d’une large distribution auprès d’un public international grâce au botaniste anglais Philip Miller, jardinier en chef du Chelsea Physic Garden. Après une première tentative en 1724, il publie une nouvelle version de son futur chef-d’œuvre, The Gardeners dictionary, containing the methods of cultivating and improving the kitchen, fruit and flower garden, as also the physick garden, wilderness, conservatory and vineyard en 1731. Ce Dictionnaire des jardiniers devient une œuvre de référence pour la deuxième moitié du xviiie siècle. Pour un chapitre sur les vins de Bourgogne dans la deuxième édition de 1733, Miller intègre une traduction anglaise, A Dissertation on the Situation of Burgundy, and the Wines that it produces. By M. Arnoux. Sous cette forme, la Dissertation regagne la Bourgogne dans sa deuxième édition de 1733 et une version abrégée de 1734, les deux conservées à la bibliothèque du parlementaire Jehannin de Chamblanc, puis après la Révolution à la Bibliothèque Municipale de Dijon10.

Par le biais de nombreuses traductions du bestseller de Philip Miller, la Dissertation de Claude Arnoux fait, toujours sous le nom de son auteur, une carrière internationale. Voici donc quelques exemples, sans prétention d’exhaustivité. En 1745, dans une version néerlandaise, apparait la Verhandeling over de Plaatsgelegenheid van Burgundiën, en de Wijnen, die het voorbrengt, door den Heer Arnoux. En 1750/1751, une première version allemande donne une Umständliche Beschreibung der Lage von Burgund, und der Weine so darinnen wachsen von Herrn Arnoux. En 1766 sort à Berne en Suisse une traduction allemande uniquement du paragraphe vitis du Dictionary. Elle reprend également la Umständliche Beschreibung d’Arnoux. En 1768, cette traduction partielle sert de base à une première traduction française du paragraphe « vitis » par la Société Œconomique de Berne éditée à Yverdon. C’est la version à laquelle Gandelot fait référence avec une petite erreur sur la datation. En 1785 apparaît la première version française complète du Dictionary. Elle s’appuie sur la 8e édition de l’original et rend le texte d’Arnoux accessible en France sous le nom de Dissertation sur l’emplacement de la Bourgogne. Après le décès de Miller en 1771, son Dictionary est repris par des successeurs qui suppriment la Dissertation lors de la 9e édition de 1807. En 1859, Claude Ladrey inclut l’édition d’Yverdon de 1768 dans une Bibliographie œnologique et viticole sans mention de la Dissertation. L’exemple de Pierre Joigneaux montre qu’il était possible de mettre la main sur un exemplaire en français, car il repend un long passage dans la Feuille du Cultivateur de 1858/1859. En général, les auteurs du xixe siècle ne la citent pas.

Retour sur la première carte viticole de la Bourgogne

La carte jointe à la Dissertation est considérée comme la première carte du vignoble bourguignon, même si cette place lui a été contestée par Florian Mourey en 2022. La légende de la carte est en français. Elle est attribuée à l’auteur car on y lit les lettres « Arn. de… » sur la gauche du bord inférieur. Sur la droite, le nom de l’imprimeur est illisible. Il est étonnant que Claude Arnoux ajoute à ses nombreux talents celui d’un cartographe. La représentation des villes, villages et monastères par des petites icônes et des collines ne rappelle que vaguement celle réalisée par Guillaume Delisle dans la Carte du Duché de Bourgogne et des Comptes en dependans de 1709, mais plutôt les cartes du siècle précédent, telles que celle de Jan van Damme, sujet de l’étude de Florian Mourey. Comme celle-ci, la carte d’Arnoux n’est pas ordonnée, c’est-à-dire n’est pas orientée vers le nord, déjà le standard de la cartographie de l’époque. La carte offre une vue de dessus sur les collines et la plaine entre Dijon au nord, à droite, et Chalon au sud, à gauche. La Saône et ses différents affluents sont correctement reproduits. Aucun réseau routier ne relie les différentes localités. Pour la plaine, la partie inférieure de la carte qui en occupe bien plus que la moitié, le cartographe a distribué des buissons et des arbres à différentes échelles ; au premier plan se trouvent quelques morceaux de roche. Au fond, sous le bord supérieur, s’accumulent les montagnes coniques des « arrière costes ». Pour la sélection et la dénomination des lieux, Arnoux fait parfois des choix étonnants qui ont donné du fil à retordre à Louis Fournier. Des lieux mentionnés dans des ouvrages antérieurs tels que Santenay, Saint-Aubin, les granges de Blagny et de Morgeot manquent sur la carte, dans le texte ou les deux. Arnoux fait mention de la région autour d’Auxerre et Chablis, les collines au sud vers Lyon en passant par Chalon, Tournus et Mâcon et même le vignoble jurassien en face, mais sans les aborder plus. La carte ne correspond pas au texte dans tous les détails. Il y manque pourtant la représentation d’un vignoble. Une carte du vignoble n’est toutefois pas l’intention de l’auteur, exprimée par le sous-titre de la Dissertation de vouloir donner « le nom de tous les bons coteaux gravés exactement dans une carte géographique des collines de la Haute Bourgogne ». Il introduit un nouveau paramètre, celui de la qualité. Ainsi il oppose les vins de ces endroits aux « vrais vins de Bourgogne », les seuls dignes du nom. Toute carte est une abstraction. Elle ne montre pas la réalité, mais une idée de celle-ci. La carte de Claude Arnoux ne veut pas représenter le vignoble bourguignon, mais les villages propriétaires de ce que l’auteur appelle dans une sorte de conclusion les « vrays coteaux », les coteaux seuls à produire les vins de Bourgogne réputés. Dans ce sens, sa carte est à l’origine de la cartographie des grands vins de Bourgogne – et pas de celle du vignoble bourguignon.

Le terme « climat » chez Arnoux et à l’international

Claude Arnoux n’est pas le premier auteur bourguignon à employer le terme « climat » dans une œuvre littéraire. La Défense du vin de Bourgogne contre le vin de Champagne de Jean-Baptiste de Salins le précède de 28 ans en comparant « les vignes des climats de Beaune » aux « meilleurs climats de Champagne ». Tous les deux rejoignent les auteurs français du xvie et xviie siècle dans une vision agronome de ce qui est un « climat » : un terrain à vocation agricole (Garcia, Labbé, Grillon 2021). Arnoux utilise sept fois le terme « climat » dans ce sens. Il ne lui donne ni le sens d’une petite parcelle bien définie, ni le sens d’une qualité particulière, même s’il connaît le principe. Pour ces lieux-dits singuliers, il emploie un autre vocabulaire : les Champans de Volnay sont un « canton », les Fèves, les Cras, les Grèves et les Clos du Roy, tous situés à Beaune, sont des « cantons renfermés », la Commaraine est la « meilleure cuvée » de Pommard, le Clos de Vougeot est un « clos », le Chambertin un « vin » et le Montrachet un « petit terroir ». Dans la Dissertation de Claude Arnoux l’idée d’une parcelle viticole aux caractéristiques particulières dotée d’une qualité supérieure coexiste avec le terme « climat » sans y être associé. La mise en évidence de ces « pas-encore-climats » est un élément signifiant de la Dissertation. Si l’on voit derrière tout l’ouvrage l’intention de son auteur de se recommander auprès des personnalités bien placées, la mention spéciale de ces vignes pourrait prendre le sens d’une référence à leurs propriétaires. La Dissertation de Claude Arnoux marquerait ainsi le début d’une tradition d’écrits savants sur le vin de Bourgogne qui répondent aux usages académiques tout en promouvant la valeur matérielle des produits décrits. Elle reflète un changement social et une réorganisation de la structure de propriété des vignobles, qui deviennent les prémisses d’une ré-sémantisation de la notion de « climat » (Garcia, Labbé, Grillon 2019).

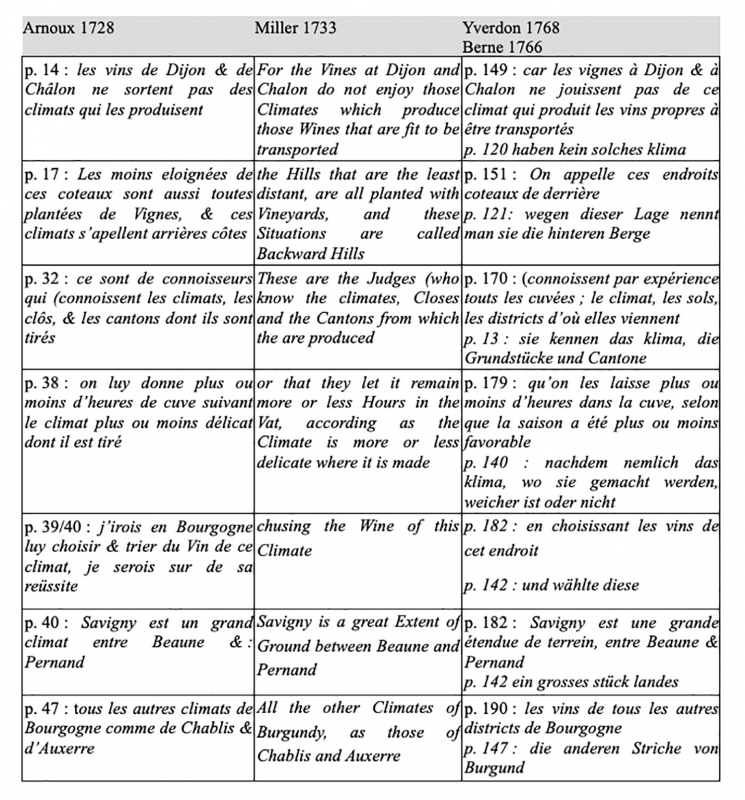

Les sept mentions du terme « climat » ont subi une traduction du Dictionary de Miller dans sa version de 1733. Qu’est devenu le terme dans la retraduction franco-suisse d’Yverdon de 1768 avec son modèle germanophone de Berne en 1766 ?

À la page 14, Arnoux utilise le terme « climat » pour décrire une zone de production viticole qui produit pour la consommation dans la région. Une interprétation dans le sens « vigne » serait donc incohérente. Si on peut encore interpréter l’utilisation du terme chez Miller dans le sens de l’original, les deux traductions suisses optent clairement pour une zone de conditions ambiantes. À la page 17, la Dissertation décrit une surface étendue plantée en vin et les traductions suivent cette interprétation dans le sens d’emplacement sans garder le terme « climat ». À la page 32, ce qui chez Arnoux représente des parcelles de vigne, se traduit chez Miller par le même terme également au pluriel. Les traductions suisses, quant à elles, changent le pluriel en singulier, ce qui change le sens et évoque des conditions ambiantes. À la page 38, Arnoux établit un lien entre le climat et la vinification. La traduction de Miller emploie l’adverbe local where qui désigne un endroit. La traduction de Berne fait référence aux conditions ambiantes et celle d’Yverdon se rapproche du millésime. À la page 39/40, dans son éloge du Chassagne, Arnoux décrit par « climat » le territoire viticole du village. Miller reprend le terme « climat » dans sa traduction, celle de Berne ne parle que du vin, pendant que celle d’Yverdon revient à l’« endroit ». Plus loin, le « climat » désigne chez Arnoux de nouveau le vignoble d’un village. Les traductions expriment l’idée du terrain. Pour la dernière mention à la page 47, Arnoux et Miller utilisent le terme « climat » pour une grande surface viticole tandis que les deux traductions suisses en font un « district ». Les exemples montrent que l’usage du terme « climat » prête à quelques confusions dans les traductions. Dès que les traductions suisses retiennent le mot, il change de signification et devient un synonyme pour les conditions atmosphériques.

Le maintien partiel du terme « climat » dans le Dictionary de Miller ne s’explique pas par une collaboration de l’auteur à la traduction anglaise, Arnoux étant resté ignorant de cette langue (Arnoux 1730, préface). Miller présuppose une certaine compréhension du sens spatial du terme chez ses lecteurs. Le Dictionary leur fournit même une définition par un paragraphe spécifique « climate ». Miller y reprend d’abord l’histoire de la théorie des climats depuis l’antiquité expliquant le concept géographique avec sa définition scientifique sur la longueur de la plus longue journée de l’année. Il termine son article :

The Term Climate is vulgarly bestow’d on any Country of Region differing from another, either in respect of the Season, the Quality of the Soil, or even the Manners of the Inhabitants, without any regard to the Length of the Longest Day.

Ce paragraphe est tiré mot pour mot de la Cylopaedia d’Ephraim Chambers de 1728 qui, comme ses collègues français, fait un emprunt au Dictionnaire d’Antoine Furetière de 1690 :

Le vulgaire appelle climat, une terre differente de l’autre, soit par le changement des saisons, ou des qualités de la terre, ou même des peuples qui y habitent, sans aucune relation aux plus grands jours d’esté.

Le paragraphe climate dans le Dictionary et une reprise du terme climate dans son sens spatial ne signifient pas forcément une adoption du mot dans son sens « vulgaire » par la langue anglaise. Des recherches plus approfondies pourraient montrer s’il s’agit ici d’une influence française un peu plus répandue ou du hasard d’une seule traduction. En dehors de ces deux textes, le climate reste dans le Dictionary de Miller un concept lié aux conditions ambiantes, notamment à la température. La première traduction allemande complète du Dictionary par Georg Leonhard Huth (Huth 1750, p. 214) traduit le paragraphe de Furetière également mot à mot :

Der Namen Clima wird insgemein einem Land oder einer Gegend gegeben, so von einer andern, entweder in Ansehung der Witterung, der Beschaffenheit des Bodens, oder derer Sitten und Gebräuche derer Einwohner unterschieden ist, ohne dass man im geringsten auf die Länge des längsten Tages Acht hätte.

Hors du paragraphe de Furetière, Huth emploie le terme Clima, contrairement à Miller, exclusivement dans un sens géographique très large qui se rapproche de l’idée de conditions ambiantes et de la qualité de l’air, même au prix de quelques trahisons du texte original de la Dissertation. Vu ces traductions de la Dissertation de Claude Arnoux dans le Dictionary de Miller, la vision spatiale du climat semble une spécificité française.

Conclusion

La Dissertation de Claude Arnoux représente une compilation de deux textes intégrant des débats intellectuels de son époque, initialement conçus pour recommander l’auteur auprès des cercles érudits influents. Concernant le vin, l’ouvrage s’inscrit dans le contexte de la querelle des vins entre Beaune et Reims. Toutefois, l’influence de ce texte sur le discours international relatif aux vins de Bourgogne demeure à explorer. Bien que les nombreuses traductions de la Dissertation soient d’abord motivées par l’intérêt suscité par le Dictionary de Miller, auquel elle a été intégrée, l’exemple de la traduction partielle d’Yverdon en 1768 suggère que son contenu propre présentait un intérêt suffisant pour justifier une traduction et une édition séparée, même 40 ans après sa rédaction initiale. Arnoux utilise le terme « climat » dans l’acception agronomique traditionnelle de l’époque, ce qui empêche d’en faire un point d’origine du discours sur les « climats de Bourgogne », ou de considérer cette notion comme « confortée » (Rigaux 2011, p. 272) par l’ouvrage. Bien qu’Arnoux défende déjà l’idée des parcelles viticoles distinctes et uniques, il ne lie pas cette idée au terme « climat ». Cette interprétation ainsi que son statut de précurseur incompris et oublié, vient d’un discours arrangé de vulgarisation des connaissances historiques sur le vin depuis les années 1980. Elle a pu s’affirmer par la suite dans le récit scientifique. À l’instar d’un titre imaginaire d’abbé, ce rapprochement relève davantage d’une tradition inventée.