Introduction

Notre réflexion initiale s’appuie sur une pratique par le « faire » à travers la culture du vivant (dans le cas qui nous concerne, le végétal) et l’acte de jardinage dans l’enseignement du paysage. Le Jardin d’expériences (JExp’) est un projet pédagogique sous forme de chantier à destination d'étudiants architectes. L’idée a été semée en 2006 et a germé en 2016 au sein de la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme (FA+U) de Mons (Belgique). Ce chantier s’est depuis installé dans plusieurs espaces. Il propose une réflexion sur l'évolution du paysage et du vivant à travers l’occupation temporaire d’espaces que nous qualifierons, dans le propos qui suit, d’intermédiaires. Depuis la deuxième édition du JExp’, qui a eu lieu en mars 2018, le projet s’inscrit dans les méandres de la fabrication de la ville, entre nature et culture. Cette action, qui s’apparente à ce que l’on appelle « l’urbanisme temporaire », donne la capacité à faire évoluer les mentalités et les modes de « faire la ville ».

Dans un premier temps, après avoir défini ce que sont ces espaces intermédiaires, nous aborderons les difficultés à faire cohabiter deux visions sur l’occupation de ces espaces : d’un côté la vision mono-fonctionnaliste et réglée des gestionnaires urbains et de l’autre une tentative de faire évoluer la pratique des espaces ouverts et la vision du sauvage par la création de nouveaux lieux de vie.

Puis dans un second temps, à travers l’exemple d’un chantier JExp’, nous partirons à la lisière Montoise pour illustrer la capacité des paysages intermédiaires à révéler des stratégies collectives d’appropriation du vivant. L’espace sur lequel s’est déroulé l’action pédagogique peut-être qualifié de non-lieu, voire d’inerte, liée à son unique fonction sécuritaire d’espace ouvert. Pendant une semaine, en mars 2018, soixante étudiants se sont installés sur cet espace privé, d’usage public. Dans notre posture d’acteur-chercheur, cette action pédagogique est devenue la source d’une méthode de recherche empirique menée au sein de la FA+U. Nous avons observé les difficultés de mise en œuvre d’une « pédagogie du dehors » qui se confronte aux réalités d’un quartier résidentiel. Vols, dégradations, inactions… viennent contraindre l’activité pédagogique. L’action jardinière devient alors militante, pour défendre la diversité et la richesse de l’espace jardiné et promouvoir une éducation et une sensibilisation au vivant.

En conclusion, nous développerons certains principes dégagés par le projet pédagogique pour proposer une application sur un territoire pilote, Mons. Le paysage intermédiaire peut-il devenir le support pour repenser un modèle urbanistique plus souple dans son application ? Nous espérons ainsi dégager une vision de territoire exemplaire, source d’une approche innovante à l’échelle de la Wallonie, territoire meurtri par la déprise industrielle.

Dans son ensemble notre propos tentera de cerner, à travers le récit de cette aventure spatiale et humaine inscrite sous le prisme du partage du vivant, les mécanismes d’appropriation et de transformation des espaces intermédiaires de l’échelle locale à l’échelle territoriale.

1. Les paysages du quotidien au prisme de l’action d’occupation temporaire, de la nécessité de perturber la matrice pour engager une révolution écologique

1.1. Des espaces verts aux paysages intermédiaires comme ressource : problématique et positionnement politique

1.1.1. De l’espace libre à l’espace vert

La domestication de l’espace libre et ouvert

Auparavant, les espaces libres et collectifs portaient la vie sociale, l’imaginaire de la ville et favorisaient les échanges (commerciaux, culturels, politiques…). Ce que l’on appelait l’espace public s’est vu progressivement déqualifié au profit des espaces publics, fonctionnels et statistiquement déterminés (Delbaere : 2010, p. 30). Renforcé par les politiques de planification en urbanisme, les outils d’aménagement du territoire et les politiques de gestion communales, les espaces ouverts en milieu urbain ont été catégorisés et cartographiés en espaces ‘verts’ et définis par les termes parcs, squares, plaines, etc. Dans les documents de planification, en France ou en Belgique, les espaces sont rangés dans des ‘cases’ et on les planifie par zones afin de leur donner une affectation. L’espace ouvert ne semble plus être libre, il est contraint par des règles. Tous les espaces qui sortent de ce cadre normalisé sont identifiés comme « zone blanche » ou « zone grise », ils sont in-catégorisables car n’ayant pas de destination précise à leur affecter. Ils deviennent des espaces que l’on ne peut qualifier. Ce sont, sous l’angle anthropologique du terme, des non-lieux (Augé : 1992), mais aussi des espaces à l’avenir incertain appelés délaissés (Andres : 2010), Tiers paysage (Clément : 2003), friches (Van Eeckhout : 2017), etc. situés bien souvent dans un « entre-deux » (Le Gall, Rougé : 2014) et que nous qualifierons ici de paysages intermédiaires.

La naissance de l’espace ‘vert’

Nous proposons de revenir rapidement sur la notion d’espace vert. En Wallonie, selon la Circulaire ministérielle relative à l'arrêté royal du 10 décembre 1975, les espaces verts sont « des parcs et plans d'eau entourés d'un espace suffisant dont l'eau n'est pas réservée à l'approvisionnement mais aussi des espaces arborés ou boisés non destinés à l'exploitation et qui remplissent un rôle urbanistique et social ». En France, selon la Circulaire du 8 février 1973 relative à la politique d'espaces verts, ces espaces sont considérés comme « toutes les réalisations vertes urbaines telles que bois, parcs, jardins, squares... », tout en comprenant que « l'espace vert urbain représente une catégorie juridique soumise à des règles de protection et d'acquisition différentes de celles qui s'appliquent aux espaces verts forestiers et aux espaces verts ruraux ». Cette dernière nous précise par ailleurs que « les espaces verts et boisés contribuent à l'équilibre psychique des hommes. Ils offrent détente et calme et permettent le contact avec la nature ». Nous sommes donc forcés de constater que les « terrains vagues » n’ont plus lieu d’être en milieu urbain contemporain.

Ces circulaires, qui souhaitaient cadrer une gestion parcimonieuse de l’espace, protéger un certain « équilibre biologique » et « améliorer le paysage et la qualité des espaces urbains » ont progressivement été détournées par les villes pour la mise en place d’un outil restrictif pour l’expression du sauvage en ville : la politique de gestion des espaces verts urbains. L’espace vert est devenu une couleur qu’il faut entretenir, contenir, etc. pour éviter qu’elle n’échappe à notre contrôle.

1.1.2. Comment basculer vers une révolution douce ?

Le gestionnaire et le sauvageon

Quand nous pensons au terme ‘sauvage urbain’, deux images viennent à l’esprit : soit une nature sauvage végétale qui tente d’exister dans les interstices minéraux tels que les fissures (les pionnières, les adventices et vagabondes correspondent assez bien à ce caractère sauvage), soit une action forte, militante voire désobéissante qui vient retourner et questionner la pensée urbaine. Les deux illustrations qui suivent expriment bien ces deux sensations.

Figure 1 : Copie d’un dessin de Lewis Trondheim – Les nouvelles aventures de Lapinot – Les herbes folles- L’association, 2018

Figure 2 : Dessin anonyme, photo prise lors du colloque Crash Metropolis à l’ESAD Valenciennes, décembre 2018

Le paysagiste questionne le vivant dans les projets d’aménagement urbains. Il peut faire vivre et évoluer cette matière végétale en comprenant son potentiel et en lui donnant des clés pour exister. Mais les gestionnaires ne voient pas du même œil ce vivant et il semblerait qu’une partie de la population non plus d’ailleurs. Nous pourrions pourtant penser le contraire, mais quand on voit la manière dont les pelouses sont maltraitées (entendons par là ‘tondues de manière récurrente et régulière’) dans les jardins privés, nous pouvons nous poser la question de notre rapport à la terre. A croire que nous sommes contrôlés (Scott : 2017, p. 53) pour ne plus penser par nous-même. Nous serions-nous progressivement détachés de celle qui nous a créés ? Nous qui descendons pourtant d’un monde sauvage et animal (Sale : 1980).

Nous avons identifié que gérer un espace, c’est entretenir un état acceptable pour tout un chacun. Se laisser ensauvager, c’est ne plus gérer certaines tâches et se laisser aller à une pensée sauvage. C’est une certaine forme de liberté. Mais cette pensée, si elle nous libère de contraintes et du superficiel du quotidien, nous oblige à prendre du recul sur nous-même et à rentrer dans des considérations plus profondes sur la notion de temps. Nous pouvons observer que dans la société actuelle, nous ne pouvons pas nous « ensauvager » sans être mis à la marge. Il est pourtant tellement plus difficile aujourd’hui pour un humain de se laisser aller à penser autrement, rattrapé par le mouvement réglé d’un quotidien formaté. Nous pouvons faire un parallèle avec les paysages intermédiaires, mis de côté pour leur aspect dérangeant, sources peut-être de trop de libertés. Malgré notre ouverture vers le monde extérieur, nous pouvons constater que nous craignons encore la nature sauvage (Terrasson : 1997), comment dans ce cas engager une transition (Hopkins : 2018) progressive ?

Les paysages intermédiaires comme potentiels refuges de nature ensauvagée

Les politiques hygiénistes du 19e siècle ont laissé des traces dans les corps, les esprits et les paysages. La charte d’Athènes (1933) a mis l’humain au centre de la préoccupation urbaine et architecturale. La charte d’Aalborg (1994) et ses principes de développement durable appliqués à la ville ont remis les espaces verts au centre de la fabrication de la ville. Pourtant aujourd’hui encore, tous les espaces ne sont pas vus par les gestionnaires urbains comme des « Espaces potentiels de re-naturation des villes » ou des « espaces propices à la protection de la biodiversité » (Rouadjia : 2017) ou à des activités humaines. En effet, ils sont même vus comme des poids pour le budget des communes par la récurrence saisonnière du geste d’entretien et les superficies à entretenir. Pourtant, bon nombre d’espaces que nous qualifions d’intermédiaires restent aujourd’hui entretenus et nettoyés, ce qui leur retire toute capacité à être des espaces de « nature » (Terrasson : 1997, p.139).

En dehors de l’approche gestionnaire des pouvoirs publics, ces espaces peuvent toutefois être considérés comme des supports de « mutabilité urbaine » et faire l’objet d’un « réseau d’expériences » (Durand : 2017, p. 186) dans le but de développer, à une échelle plus large, une culture du « sauvage » et du vivre ensemble (Geers : 2019, Alonso et al. : 2016). Cette posture « éco-anarchiste » locale peut « s’avérer stimulante pour nos pensées urbanistiques et territoriales actuelles » et nous aider à « chercher des rapports de cohérence qui peuvent exister entre une installation humaine et la biosphère sur laquelle elle se trouve » (Rollot : 2018, p.164 et 168).

Le réenchantement ou la nécessité de rendre merveilleux l’acte du vivant

Les grandes marques (y compris celles que l’on appelle les « GAFAM ») l’ont bien compris : il faut être présent dès le début de la vie humaine pour assurer la pérennité d’une entreprise sur le long terme. C’est une stratégie commerciale. Pourquoi dans ce cas ne pas faire la même chose avec le vivant ? Toucher dès le plus jeune âge à la matière vivante, c’est s’assurer, doucement mais sûrement, d’un basculement à long terme. En misant sur des principes d’éducation permanente et d’éducation relative à l’environnement (ERE), il est possible de fonder progressivement de nouvelles valeurs. Nous pensons que créer une rupture dans le quotidien pourrait ouvrir un interstice afin d’y glisser des graines et les faire germer.

1.2. Perturbations de la vie urbaine et rupture dans le quotidien à travers les actions et occupations temporaires

1.2.1. Les matières de l’action temporaire

Le foncier, matière d’action : sans foncier, pas d’actions ? Vision top down

L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme Paris Région (IAUPR) (Coquière et al. : 2018) et la SNCF (SNCF & Dhoquois : 2016) ont écrit deux ouvrages à ce sujet qui nous éclairent sur les prises de position dans les situations métropolitaines. Nous pouvons constater que dans ces contextes fonciers tendus les actions sont de plus en plus institutionnalisées et professionnalisées, dans une logique transitoire, d’un espace « vide » à un espace plein. Bien souvent il en va du bon vouloir du décideur à mettre à disposition des terrains pour une potentielle action, que ce soit dans l’espace public ou l’espace privé. Malgré tout, et les squatters en sont un bon exemple, s’installer dans un espace ou un bâtiment sans autorisation peut parfois faire changer d’avis les décideurs. L’action, poussée par le politique, est donc de type « top-down » (du décideur vers les citoyens).

L’humain, matière grise : sans humains, pas de projets. Vision bottom up

Dans le cadre d’un projet d’occupation temporaire, l’humain est une matière à plus d’un sens, matière grise et matière physique. Les forces vives qui font vivre le projet temporaire peuvent être qualifiées de « bottom up » (du citoyen vers le politique). De ces matières émanent des idées et des actions qui peuvent influencer les acteurs et les projets. Nous constatons toutefois que l’action implique une certaine culture, volonté et position politique (Pradel : 2012) et que ce sont de plus en plus des collectifs, composés d’architectes, urbanistes et paysagistes qui s’emparent de ces actions (prenons pour exemple le collectif Bruit du frigo). Ils deviennent ainsi médiateurs, entre le politique et le citoyen, pour aider à mettre en place ces actions d’appropriation temporaire. Malgré tout, quels moyens sont donnés à la population pour s’emparer du projet entamé et poursuivre l’action une fois la mission du collectif terminée ?

Le bois et autres matériaux de récupération, matière dégradable

Dans la continuité d’une action qui se veut dans la plupart des cas réversible, rapide à mettre en œuvre et économe en moyens, c’est bien souvent le bois issu de palettes ou de meubles déclassés qui est utilisé. Ces matériaux ne sont pas durables puisqu’ils tendent à se dégrader rapidement, en tout cas en milieu extérieur. Nous voyons des manuels de bricolage urbain être édités (Collectif YA+K : 2016) inspirant les objets du quotidien à en être détournés. Une approche sur le réemploi et le recyclage de la matière est aussi invitée dans la plupart des projets. Cet effet « bricolage » donne une certaine esthétique (Casa : 2018) et séduit la population et les politiques.

Le végétal, matière biologique vivante

Les plantes potagères et autres annuelles ont ‘le vent en poupe’ dans les projets d’occupation temporaire. De la même manière qu’un projet doit se monter rapidement, les lieux temporaires sont souvent actifs pour une saison. Dans des milieux urbains ou bien souvent le sol n’est pas cultivable, les plantes potagères et annuelles plantées dans des bacs sont idéales. En effet, elles produisent rapidement de la biomasse et les effets sont souvent appréciables en saison estivale. Notons toutefois que la plupart de ces actions localisées ont rarement une vocation nourricière et constituent plutôt un décor à l’action. L’attrait nourricier est une chose, la mise en culture et l’agriculture une autre.

1.2.2. Les actions de l’urbanisme temporaire comme temps du projet

« L’urbanisme temporaire change les façons de voir l’espace et le temps et tend à se pérenniser » (Pradel, 2010).

Transformer l’espace par une action d’aménagement temporaire amène à penser différemment la démarche de projet. Si l’on s’appuie sur le propos de Benjamin Pradel, « l'action urbanistique temporaire de spatialisation du temps repose sur un principe de réversibilité des fonctions et des usages. C'est ce principe qui lui permet de marquer la rupture dans le fonctionnement quotidien de la ville et qui se diffuse dans les réflexions sur la ville durable. » (p. 211). La rupture, telle que l’exprime Pradel, met l’accent sur la nécessaire résilience des espaces (urbains, NDLR) face à leur modification potentielle dans le temps. Le temps, tout comme l’espace (et le foncier) est l’une des clés pour s’inscrire dans des projets qui sont déjà amorcés. Dans une logique d’aménagement à moyen et long terme l’action d’aménagement temporaire, selon Pradel, s’est insinuée progressivement dans les projets afin de « stimuler les usages de lieux en cours d'aménagement, valoriser les espaces conçus, évaluer leur efficacité et rendre compte de ce qui pourrait s'y passer dans le futur » (p. 214).

L’action mène à la réflexion

« Le programme du projet n’est plus défini à l’avance, il se transforme au fur et à mesure de la pratique » (Boutleux : 2015).

Pradel met l’accent sur la dimension propédeutique (Pradel, 2010, p. 303) de l’action. En se renseignant sur la définition du terme, nous cernons tout l’intérêt qu’une action temporaire peut amener sur une recherche ultérieure plus aboutie. C’est d’une certaine manière une préparation mentale et physique à la transformation à la fois de l’espace mais aussi du territoire. Ces actions changent l'image et nos manières de voir les « espaces du quotidien » et en renforcent l’attractivité (Vincent : 2017).

Toujours selon Pradel, « Le développement de l'urbanisme temporaire illustre le glissement de « l’aménagement des objets » à « l’aménagement des usages » dans la production de la ville moderne » (p. 302). Ce glissement est la résultante d’un long processus de maturation mentale qui progressivement a engagé une mutation dans la manière de « faire la ville ». Et comme Pradel le précise, « l'avantage de ce type d'urbanisme est qu'il agit en parallèle sur l'Urbs (La ville) et la Civitas (Le citoyen) en participant à la construction pérenne de la ville tout en organisant les usages sociaux de l'espace. Il travaille la ville dans ses deux composantes majeures, le social et le spatial, à travers le temporel. » (Pradel : 2010, p. 293).

Nous pouvons donc saisir l’action d’urbanisme temporaire comme une manière d’impulser, sur un temps court, un mouvement à plus long terme et donc de valoriser, préfigurer et explorer les espaces (Vincent : 2017) mais aussi d'accompagner les acteurs, d’anticiper et médiatiser les actions (Pradel : 2010). Ces actions ont un impact social fort sur les acteurs concernés et viennent à transformer leur manière de voir, comprendre, regarder et pratiquer l’espace.

Action et réactions

La racine du terme temporaire s’appuie sur une définition étymologique de temporarius, liée au latin tempus et temporis, le temps et l’adaptabilité au temps. Nous pourrons identifier des notions sous-jacentes de variabilité, de rythme et de changement.

L’action éphémère a un intérêt dans le sens où elle permet une réalisation dans un temps court et définit un résultat rapidement visible. Elle est forcément provisoire puisqu’à priori elle ne s’inscrit pas dans un temps long. Menée de manière cyclique et répétitive, l’action temporaire pourrait avoir un impact à long terme sur les politiques d’aménagement et d’urbanisation du territoire, mais également des politiques de renouvellement urbain, afin de « refaire la ville sur la ville ». Pradel nous confirme cette vision : « Non seulement l'événement permettrait de produire des lieux temporaires, mais il deviendrait aussi un outil politique pour accompagner les transformations plus profondes du tissu urbain et notamment les projets urbanistiques. » (Pradel : 2010, p. 109).

Les fonctions et les actions de l’urbanisme temporaire se situent donc plutôt dans une nouvelle forme de conception urbaine, une démarche et une approche de la matière qui permet de réfléchir et penser le projet urbain, non pas sur la base d’une méthode éprouvée, mais avec une certaine gestion de l’incertitude. Cette approche ne peut d’ailleurs se prétendre être un modèle urbanistique à part entière tant elle n’offre pas de stabilité dans sa forme.

Urbanité(s)

Une multitude de concepts émergent ainsi depuis une dizaine d’années : Ville événementielle (Chaudoir : 2007), Ville éphémère (De Coninck et Deroubaix : 2009), Ville flexible (Sennett : 2001; Pradel : 2010 ; Bergevoet et Van Tuijl : 2016), la Ville malléable (Gwiazdzinski : 2011) et la Ville réversible (Scherrer et Vanier, 2013), mais aussi mutable (Durand : 2017), agile (Boutleux : 2015) frugale (Haëntjens : 2011), etc. et traduisent ces nouvelles modalités d’urbanisation. La ville n’est plus planifiée, elle est mouvante et change d’urbanité au rythme des actions.

2. Penser la ville à travers un projet pédagogique

2.1. Le jardin d’expériences, projet pédagogique sous forme de chantier d’apprentissage en école d’architecture

2.1.1. Trois temps qui mènent à un chantier en extérieur

Le Jexp’ est un projet pédagogique sous forme de chantier d‘aménagement. Il vise à faire comprendre aux étudiants un certain nombre de connaissances liées à leur futur métier d’architecte (compréhension des enjeux et du contexte, vision d’appropriation d’un espace extérieur, compréhension de principes d’implantation et de construction, évolution du vivant et du paysage, etc.). Le projet mêle la théorie en atelier et la pratique sur le terrain. C’est un exercice d’apprentissage expérientiel, dans une approche « design and build » (conception et réalisation). Il s’agit d’un projet d’aménagement réversible à base de matériaux (légers) de réemploi et récupération dans un contexte imposé. Les étudiants sont dès lors confrontés à la matière disponible et doivent faire « avec ». Le projet se déroule en trois temps : la conception est la première étape pour un diagnostic rapide de l’espace et la préparation d’une ‘stratégie d’occupation de l’espace’, un second temps de préparation où certains étudiants (désignés ou motivés) échangent au sein de Groupes de Travail (faisabilité, logistique et communication) puis un dernier temps de réalisation : le chantier. Les deux temps de conception et de réalisation (chantier) s’appuient sur une temporalité d’une semaine chacun, alors que le temps de préparation s’étend sur trois à quatre mois, entre la conception et la réalisation. C’est le moment pour collecter la matière qui servira à la réalisation, préparer des ‘fiches projets’ qui serviront de guide aux étudiants durant la phase de chantier, aller rencontrer les partenaires du projet… Sur l’édition 2018, ce sont trois sites qui ont été investis et 160 étudiants mobilisés, dont 60 sur le terrain du parc du Bois de Mons, objet de l’étude de cas qui suit.

2.1.2. Accumuler de l’expérience à travers le chantier de jardinage

Nous avons posé les bases d’un apprentissage expérientiel à travers l’approche pédagogique du JExp’. C’est un apprentissage complet puisqu’il mobilise le corps et l’esprit dans une approche objective et pragmatique et qu’il questionne le processus de conceptualisation de l’étudiant à travers une réalisation concrète, dans un projet réel.

Le texte qui suit traduit, pour l’étudiant architecte, l’importance de la prise en compte du ressenti dans une posture d’aménageur et insiste sur le fait que regard doit évoluer à chaque situation, qu’elle soit spatiale ou sociale. Il complète le texte pour une « méthodologie des neuf conduites de projet » publié en septembre 2000 par le Paysagiste Michel Corajoud dans le livre : "Le Jardinier, l'Artiste et l'Ingénieur" (sous la direction de Jean-Luc Brisson ; p. 37).

Nous considérons que jardiner est une action qui nous permet de penser et rêver. Le jardinage demande un effort physique, au premier abord, mais une démarche intellectuelle, toujours. Dans tous les cas, jardiner invite à transformer et à penser au temps. Hier, maintenant, demain. Le jardin intellectuel se cultive au fur et à mesure que le jardin physique se transforme.

L’expérience se situe en amont d’un protocole scientifique expérimental défini. Elle dégage une liberté qui laisse place à l’imagination, au libre arbitre, aux sensations… L’expérience est aussi une qualité reconnue qui est un moyen d’apprendre et d’échanger avec les autres.

Le chantier demande une préparation minutieuse et précise. Pourtant le résultat du chantier n’est pas toujours ce que l’on imaginait sur le papier. Le chantier évolue au contact des personnes et avec l’aide du temps. Et chaque chantier est différent. Nous pouvons avancer que le chantier est une forme d’expérience liée au processus de projet et qu’il est toujours ouvert à la discussion.

Durant tout le chantier de jardinage, il y a une relation forte entre corps, paysage et culture. Le paysage est toujours en chantier car il est vivant. Grâce au chantier expérientiel, la démarche et l’approche changent aux rythmes des expériences. Le paysage aussi.

Le jardin d’expériences est un chantier pédagogique ouvert. Le temps est l’allié du jardin d’expériences. La démarche est définie, la méthode évolue.

Nous verrons que dans le cas du Parc du Bois de Mons, le chantier a dépassé le cadre pédagogique pour confronter la politique de gestion de l’espace ouvert à une action citoyenne et étudiante qui peut être un exemple pour le territoire.

2.1.3. Le JExp’, amener à cultiver l’espace et bousculer le quotidien

Nous reviendrons sur deux définitions pour caractériser notre action temporaire dans l’espace urbain quotidien. Tout d’abord, celle donnée par l’Institut d’Aménagement et d‘Urbanisme Paris Région (IAUPR) : « La mention « temporaire » peut qualifier des aménagements provisoires, ou des projets d’occupation sur un temps donné et non nécessairement prédéfinis, mais n’ayant pas vocation à influer sur un projet urbain futur » (Coquière et al., 2018, p. 5).

Puis nous nous appuierons sur une définition mise à jour en 2017 par Benjamin Pradel (2017), qui explique que l’urbanisme temporaire se caractérise par « une action d’organiser et d’aménager temporairement ou cycliquement des espaces à enjeux, publics ou privés, ouverts ou bâtis, occupés ou inoccupés, afin d’en stimuler les usages, d’y amplifier les échanges et d’y générer des pratiques à court terme dans une perspective de valorisation symbolique, (ré)investissement social et transformation spatiale à long terme » (site internet intermede.co : 2017).

En s’appuyant sur ces deux définitions, nous pouvons cerner que l’expérience pédagogique apportée par le Jexp’ est une action d’urbanisme temporaire. Nous pouvons l’illustrer comme l’appropriation spontanée et l’occupation temporaire d’espaces extérieurs, de manière collective et avec de multiples objectifs : culturels, sociaux, inclusifs, économiques, environnementaux, écologiques… avec une capacité de transformer les espaces du quotidien.

2.2. Le cas du JExp’ du Parc du Bois de Mons

2.2.1. L’entretien du vivant par le gestionnaire

Le terme entretenir est selon la définition générale du Larousse « maintenir en état, en vie », qui semble être le contraire de l’abandon. En paysage, l’entretien régule le vivant, il évite tout changement potentiel incontrôlé et tend à rendre monotone l’aspect « vert » du paysage.

Le budget pour l’entretien des « espaces verts » est l’un des plus importants pour une ville car il nécessite un accompagnement constant et pluriannuel. A Mons, cette gestion est externalisée et s’appuie sur un cahier des charges précis, contrôlant ainsi le rythme des actions. L’entretien du vivant est mis au même niveau que celui de l’inerte, comme la gestion des voiries par exemple. Il nous semble que les nuances de vert, dans la dénomination d’un service communal dont l’objectif est d’entretenir, protéger et développer les espaces plantés et végétaux qui peuvent prendre des formes multiples, ont progressivement disparu.

Espace ouvert, espace de friche ?

Le terrain d‘étude est positionné à la limite de la seconde couronne Montoise (Belgique), au bord d’un ensemble urbanistique issu des années 60/70 (Cité du Parc du Bois de Mons), le long de la nationale 90 qui va de Mons à Binche qui voit passer près de 5000 véhicules par jour. L’espace qui nous intéresse ici n’est situé ni en périmètre urbain dense (malgré une densité de population plus élevée que la moyenne du Hainaut et la proximité immédiate de la cité) ni en territoire rural. Cet espace n’a jamais eu (ou pu avoir) un rôle structurant -au sens urbanistique- pour la cité du Parc du Bois de Mons et le quartier de manière générale. Cet espace n’a pas d’usages définis et a subi les transformations progressives au gré des constructions sans toutefois devenir un « lieu de vie ». Selon le bailleur propriétaire et gestionnaire, l’espace doit rester ouvert pour des questions de sécurité (les vis-à-vis et le commerce illicite, de drogues par exemple) et n’a pas d’autre vocation qu’à mettre en scène l’entrée de la cité. Pourtant il existe bien une diversité végétale qui pourrait devenir active si on lui en laisse la capacité de se développer.

Figure 3 : Capture écran de la carte topographique 1/10000e, position du parc du bois de Mons.

Copyright IGN/NGI, 2021.

Espace de vacance, paysage intermédiaire ?

C’est un terrain privé d’usage public, il pourrait donc potentiellement être une réserve foncière mais également un espace de vie collective. Il n’est pourtant pas considéré, ni comme un potentiel, ni comme une valeur foncière (ou autre) par le bailleur et encore moins comme un lieu par les habitants, sauf peut-être par l’association active dans le quartier, qui cherche un espace à s’approprier pour y mener des activités. Dès lors, nous pouvons le considérer comme un espace intermédiaire, paysage indécis (Clément : 2004) issu de la « fragmentation progressive » de l’espace urbain montois. La végétation qui y pousse n’est pas spontanée (un gazon de type ‘rustique’ a été semé en 2016) et elle est entretenue de manière monofonctionnelle, sans pour autant lui donner une fonction ou un usage précis. Comme si l’entretien hebdomadaire pouvait justifier sa banalité paysagère, comme si c’était un espace dont on oublie le potentiel par la récurrence des actions mono-orientées et de son outil : la tondeuse.

Figure 4 : Photo du terrain en aout 2017.

Simon Blanckaert, 2017.

Friche malgré tout : le sens de la friche au bois de Mons

L’espace d’étude est entretenu et « propre », non clos et donc stérile, à l’inverse d’une friche qui est abandonnée, riche et souvent clôturée. Quel sens donner au mot friche dans le cas du parc du bois de Mons ? Si l’on prend la définition stricto-sensu du mot « Friche », la définition du Larousse nous indique que la friche est un « terrain dépourvu de culture et abandonné ». Le sens donné au mot s’appuie donc sur une logique spatiale dérivée directement du domaine agricole (culture) et qui rejoint la définition de « délaissé » proposé par Lauren Andres. En cherchant d’autres définitions du mot, nous pouvons approfondir le sens dans de multiples domaines tels que l’urbanisme, le paysage, la sociologie…

Nous avons vu précédemment que l’espace dont il est question est dépourvu de tout usage. Dès lors, ne peut-on considérer ce « non-lieu » comme une « friche sociale », c’est-à-dire abandonné de toute activité humaine socialisante ? Est-ce que maintenir un état végétatif latent à travers l’action de la tondeuse, c’est entretenir un état de friche sociale ? Comment recréer un équilibre humain/végétal ?

La culture de la friche : jardiner pour enfricher ?

Dans ce quartier, il y a cette envie initiée par l’association de quartier de créer un espace extérieur commun. La construction en 2017 de trente nouveaux logements et d’un foyer communautaire (géré par l’association) sont une opportunité pour le renouvellement humain du quartier et le questionnement de ses espaces d’usages. Le jardinage semble être la première idée fédératrice pour engager l’action. Le jardinage permet d’organiser, de ranger, de classer. La culture du sol, quand elle est extensive, donne la place à l’expansion d’une diversité végétale. C’est cette même diversité qui devient le refuge d’activités. C’est le même principe pour la culture humaine, qu’elle soit personnelle ou collective. La friche entretenue devient alors jardin à cultiver dans une logique de permaculture (Mollison, Holmgren, & Soltner : 1980), humaine et jardinière.

2.2.2. L’action fédératrice des étudiants

Préliminaire à l’action : temps de préparation

Dans le cas de la cité du Parc du bois de Mons, les étudiants ont rencontré dès le début une association composée d’habitants qui a exprimé des souhaits et des envies d’usages potentiels de l’espace. Ces souhaits avaient déjà été discutés en amont entre les habitants du quartier. Dans la phase de conception, l’association et les habitants étaient conviés à venir participer au ‘jury’ de fin de semaine au cours duquel étaient présentés les résultats des réflexions des étudiants. En phase de préparation, deux réunions de présentation des projets potentiels imaginés en phase conception ont eu lieu au ‘foyer communautaire’ du quartier. L’ensemble des habitants étaient conviés à travers la distribution d’un « toutes boites ». Toujours lors de cette phase de préparation et un mois avant le début du chantier, une journée de pré-implantation et de construction d’un « totem », une signalétique censée aider à la communication d’une action imminente, a été organisée. Il s’agissait de fédérer et rassembler les énergies individuelles de manière collective, afin de s’ouvrir et partager vers l’extérieur. Les gestionnaires et propriétaires du terrain, le bailleur social « Toit et Moi », sont passés sur le terrain pour cerner les ambitions du projet, les habitants étaient conviés et l’association était présente tout au long de la journée. Malheureusement, le totem a été perçu comme une provocation par le gestionnaire. Considéré comme dangereux, étant donné les matériaux légers mis en œuvre et son accessibilité aisée pour les enfants en bas âge, il a dû être démonté dans la foulée. Nous noterons toutefois qu’il a mis l’ensemble des acteurs en éveil.

Figure 5 : Totem signalétique implanté en amont du JExp’.

Cyril Leboeuf, 2018.

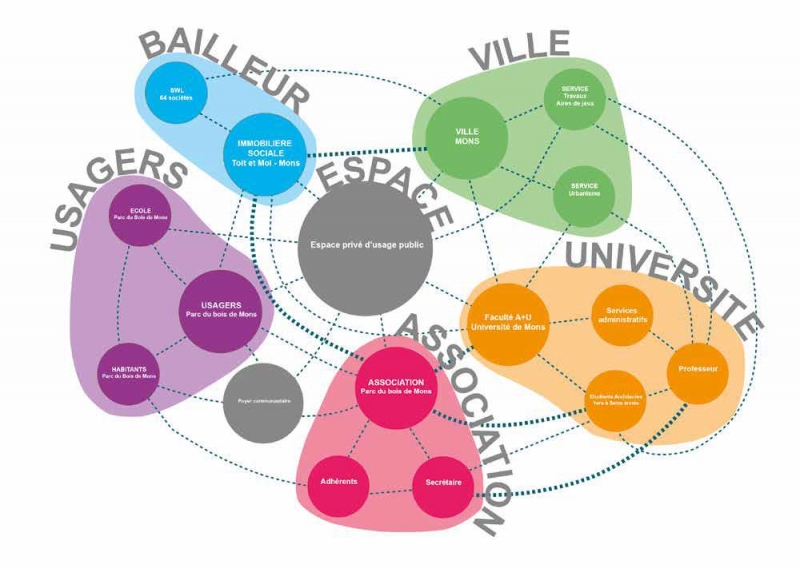

Cartographie du jeu d’acteurs

Nous avons identifié précédemment que le bailleur, en relation étroite avec la ville, est le garant des aspects sécuritaires et du bon entretien des lieux, même si cette gestion est au détriment de la vie sociale et spatiale. L’action préliminaire a fait ressortir la hiérarchie des acteurs dans la mise en place de l’action sur le terrain d’études. L’association est le trait d’union entre les envies des usagers et habitants du quartier, l’université et le bailleur. C’est à elle que reviendra ensuite la responsabilité de la bonne gestion de l’espace une fois l’action terminée. L’université se positionne comme un facilitateur d’appropriation spatiale à travers une action pédagogique unique. Les usagers sont ceux qui ont le moins été sollicités et impliqués dans ce projet mais les bénéficiaires théoriques.

Nous résumons la carte des acteurs ci-après :

Figure 6 : Schéma du jeu d’acteurs, Bailleur, association et université comme acteurs principaux.

Simon Blanckaert, 2019.

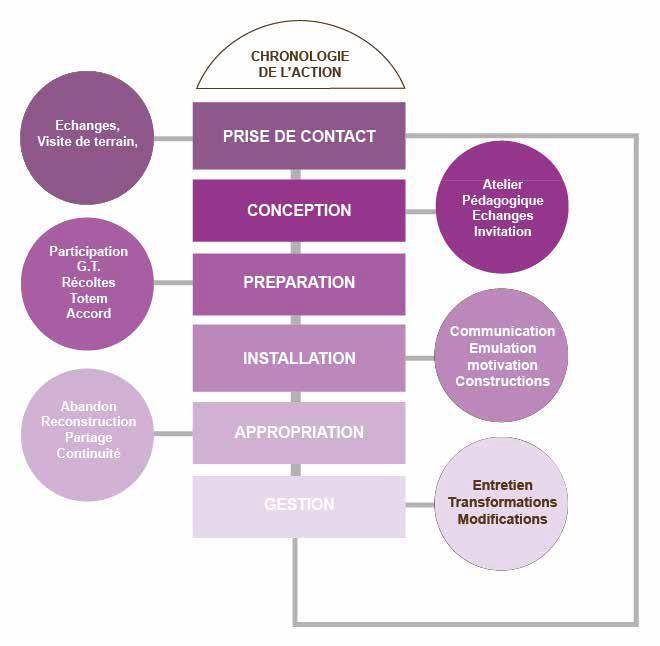

Mise en évidence de la hiérarchie des actions

L’action s’est déroulée en 6 temps et a mobilisé à différents niveaux les acteurs sur l’espace concerné. En voici le schéma :

Figure 7 : Schéma de la chronologie des actions.

Simon Blanckaert, 2020.

Les trois premiers temps ont été décrits dans la partie précédente (2.1.1. Trois temps qui mènent à un projet en extérieur). La construction du totem signalétique, en préalable au temps d’installation, a reposé les bases d’une communication plus claire entre les différents intervenants. Le chantier s’est déroulé ensuite durant cinq jours (une semaine) et ce sont, finalement, 5 ateliers qui ont été réalisés (terrasse, potager, plantations, aire de jeux et jeux, chemins) et 600 plantations effectuées.

Le processus pédagogique de conception/réalisation et l’action sur le terrain qui a suivi ont été des formidables incubateurs d’appropriation de l’espace et ont créé un véritable lieu de vie. En effet, une fois les étudiants partis, un collectif d’habitants a développé un espace pédagogique d’expérimentation par le vivant, le « potajeunes » et ont entamé une gestion de l’espace. Cette initiative a pourtant créé certaines tensions et a questionné les populations habitantes locales et acteurs du territoire. Est-ce un espace d’apprentissage, un espace commun, un espace privé, une réserve foncière ? Deux ans après l’occupation temporaire, l’espace continue à faire l’objet d’activités qui se développent grâce à l’énergie d’une institutrice qui a investi les lieux avec ses enfants de primaire, soutenue par le collectif d’habitants.

Figure 8 : Appropriation de l’espace par les enfants.

Francine Bauduin, 2019.

2.3. Ebaucher les principes d’un urbanisme souple sur base d’un territoire pilote

2.3.1. Le manifeste des trois jardins : démarche bottom-up

A la suite du chantier pédagogique JExp’ et à partir de l’étude de cas du Parc du bois de Mons, associée à l’action d’urbanisme temporaire, nous pouvons proposer au lecteur, comme conclusion réflexive, une ébauche de ce que nous appelons pour l’instant « le manifeste des trois jardins ». Ces trois jardins peuvent être perçus comme les conditions d’émergence de l’action bottom up, vecteur potentiel d’une approche complémentaire aux processus d’aménagement et de gestion des territoires actuels en Belgique.

L’individu, le collectif et le territoire, trois jardins à cultiver

Sensoriel, affectif et réflexif, le jardin individuel. La question du faire et d’agir est le point de départ de la réflexion sur la répercussion à la fois dans l’espace mental personnel et l’espace de vie collectif. L’architecte, urbaniste ou paysagiste qui se place dans cette approche est un acteur de premier plan qui accompagne une mise en place collective d’un urbanisme d’un nouveau genre. En effet, aujourd’hui, que ce soit en milieu urbain ou rural, se regrouper et « faire ensemble » pour « vivre ensemble » englobe de nouvelles manières de « faire la ville » ou de la renouveler. Cela se base sur des approches d’apprentissages, de communication liée à des processus de mobilisation des « êtres », leurs connaissances, savoirs…qui passe, entre autres, par le mouvement du corps. L’apprentissage individuel questionne également l’espace et la matière.

Figure 9 : Photo d’un temps du jardin d’expériences 2018, ou agir et faire se confrontent.

Simon Blanckaert, 2018.

Social, sociologique et pédagogique, le jardin collectif et entreprenant. Après avoir identifié le rapport à soi à la matière –objet- et à l‘espace, il apparaît nécessaire de s’intéresser à l’apprentissage collectif, à la fois parce que les espaces sur lesquels l’action collective se réalise sont bien souvent définis comme des espaces communs, mais aussi parce que l’on apprend des autres en faisant ensemble. C’est ici la relation de co-production, de partage, d’échange et d’intelligence collective qui nous intéresse. Augé nous dit que l’identité individuelle et collective se construit toujours en relation et en négociation avec l’altérité (Augé : 2010).

Cet état de fait nous a conduit à orienter la question du relationnel aux rapports de force que peut avoir le mouvement collectif, s’il est bien coordonné (et non « maîtrisé ») pour formuler et créer de nouveaux états de projet. Le ‘jardin collectif’ se nourrit des notions de permaculture et d’écologie qui sont au cœur de la manière de cultiver les capacités de chacun, ensemble, au service du projet de paysage, d’architecture ou d’urbanisme.

Lieux, échelles et processus de projet, le jardin territorial. C’est ici la question de l’impact de l’espace (forme, dimension, etc.) et du lieu dans la manière de faire le projet d’architecture, paysage, urbanisme qui nous interpelle. Les deux notions citées précédemment, individuel et collectif, appliquées à l’acte du jardinage s’inscrivent toutes deux dans le territoire habité et vécu. Nous pensons que le ‘jardin territorial’, armé de toutes ses facettes et grâce aux acteurs qui le composent, est un formidable terreau pour la mise en place d’outils et d’actions. Ces actions doivent à la fois questionner la pratique citoyenne, mais aussi celle des professionnels tels que les collectifs architectes, urbanistes et paysagistes et enfin institutionnels (au sens de la gouvernance). Il est de fait soumis aux prospections et aux incertitudes. Il est en ce sens malléable (Gwiazdzinski : 2011). Nous pouvons identifier que les trois jardins sont indissociables de la pensée pédagogique et projectuelle de l’action d’urbanisme temporaire.

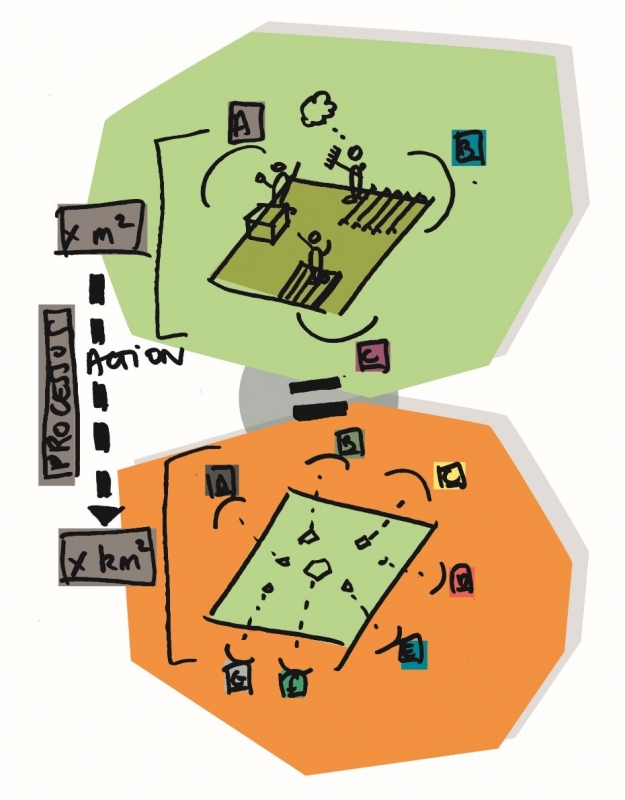

Le JExp’, à la rencontre des processus d’action politique

Dans le schéma que nous présentons ci-contre, nous pouvons identifier deux parties : la première est une image du processus des trois jardins, les sphères représentant chaque jardin et les flèches les relations qui co-existent entre eux. La deuxième partie illustre de la même manière le fonctionnement des politiques de gestion et d’aménagement du territoire, des outils décisionnels aux pratiques d’entretien et de gestion de l’espace. Au global ce schéma symbolise deux processus énoncés précédemment : l’ascendance de la démarche bottom up des trois jardins et la phase descendante du top down des politiques d’aménagement et de gestion du territoire. Ce sont deux approches politiques de l’action qui ont la capacité d’interagir ensemble.

Figure 10 : Les trois jardins (partie haute) en relation avec l’action politique d’aménagement et de gestion du territoire (partie basse) : visions bottom up et top down. Le JExp’ se situe au croisement des deux approches.

Simon Blanckaert, 2021.

2.3.2. Vers une mise en culture du sauvage en contexte urbain à travers l’action de jardinage ? Hypothèses de recherche

Le propos qui va suivre va tenter d’introduire une réflexion sur le renouvellement urbain. En quoi l’acte de jardinage pourrait-être un instrument de couture des paysages urbains qui sont en rupture avec leur territoire ?

Le jardinage est un acte militant et territorialisant

Le jardinage induit un acte de culture du sol et du vivant, nous l’avons vu précédemment. On ne jardine pas par hasard. Le maniement des outils implique des gestes simples mais difficiles, douloureux et traumatisants pour le corps : bêcher, biner, crocheter, etc. Le jardinage n’est pas un geste anodin, c’est un acte pénible qui nécessite une mobilisation physique, une motivation intellectuelle et des objectifs tangibles. C’est un acte militant quand on sait que moins de 10% du temps est consacré à la récolte ! C’est un art incertain… conditionné par tout un nombre de variables biotiques, tels que les animaux, le climat, les intempéries, le type de sol, la structure du sol, l’orientation, etc.

Dans les espaces urbains, le manque d’espaces verts, la nécessité de ramener une production locale, etc. font que le jardinage a pris une place importante dans l’imaginaire collectif de la population urbaine. Ainsi, l’agriculture urbaine est née (Nahmias, Le Caro, 2012). Mais elle ne va pas chercher au plus profond du problème urbain (Janin : 2017). Pourtant, le jardinage en contexte urbain, qui reste actuellement un loisir, pourrait contribuer à réduire les disparités (Brondeau : 2017) et à l’amélioration du cadre de vie.

Si nous pouvons considérer le jardinage comme un acte de territorialisation, qui peut questionner et construire l’identité d’un territoire (Vanier et al., 2009), comment lui donner du sens à l’échelle du « grand paysage » urbain ? Nous prendrons la posture de la mise en culture du vivant comme précepte d’une action territoriale. Il nous faudra inscrire ces valeurs dans une politique d’aménagement du territoire en partant de l’échelle du jardin.

Mise en application territoriale : création d’un projet de recherche ciblé

L’ambition de cette recherche serait d’apporter aux acteurs qui font la ville (qu’ils soient publics ou privés) une vision d’observation et de pratique de terrain, qui diffère de la vision de bureau. En effet, nous pouvons constater que l’aménagement du territoire en Wallonie est un système à deux vitesses. Les politiques globales et leurs outils de planification ont une ambition à long terme mais qui est parfois déconnectée de la réalité locale. Les actions qui se déroulent sur le terrain viennent bousculer ce rythme avec une temporalité plus réduite. Nous pouvons donc observer une dichotomie entre occupation projetée et réelle. Est-ce une certaine forme d’obsolescence des outils d’aménagement ? Est-ce que ces actions locales ont une capacité à faire évoluer les outils, de manière ‘bottom up’ ?

Mons, territoire pilote d’une démarche globale à l’échelle de la Wallonie

Comme nous l’avons développé dans la deuxième partie de notre propos, le JExp’ organisé en 2018 sur le terrain du parc du Bois de Mons est à la source d’une méthode de recherche empirico-inductive. L’observation approfondie de ce terrain nous a déjà donné quelques pistes de résultats sur le mode d’organisation et l’adaptabilité de la commune et des gestionnaires urbains face à une appropriation locale citoyenne. Deux axes de recherche, à l’échelle communale, nous semblent aujourd’hui particulièrement porteurs dans cette recherche. Le premier se base sur la création d’une géographie des acteurs et des actions recensées, afin de mieux comprendre la diversité locale existante. Le deuxième s’appuie sur une généalogie des paysages intermédiaires, supports de cette diversité potentielle.

Cette ‘cartographie expérimentale des jardins potentiels’ pourrait faire exemple à l’échelle d’autres territoires en Wallonie. Il nous faudra pour cela créer les conditions pour la mise en place d’une plateforme indépendante qui observera les mouvements des acteurs, actions et des paysages intermédiaires. Cette plateforme pourrait être perçue comme un ‘incubateur d’actions collectives’ basé sur les cycles urbains et agricoles (au prisme des saisons et du vivant). Elle servirait la fois aux acteurs ‘bottom-up’ qui veulent agir mais aussi pour les acteurs publiques et décideurs politiques ‘top down’ qui veulent connaître le potentiel de leur territoire.

Nous espérons que cet instrument donnerait à la fois la possibilité de soutenir une culture de la diversité du vivant à l’échelle locale mais aussi d’introduire de nouveaux rythmes et une souplesse dans la politique d’aménagement et de gestion du territoire Wallon.

Figure 11 : Vision synthétique de la relation de l’action à l’échelle locale et celle à l’échelle du territoire. De la diversité des acteurs, des actions et des terrains comme support d’un urbanisme plus souple.

Simon Blanckaert, 2021.