Euvres de Louïse Labé Lionnoize. Revues & corrigees par ladite Dame (1556).

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque municipale de Lyon : rés 355916.

Introduction

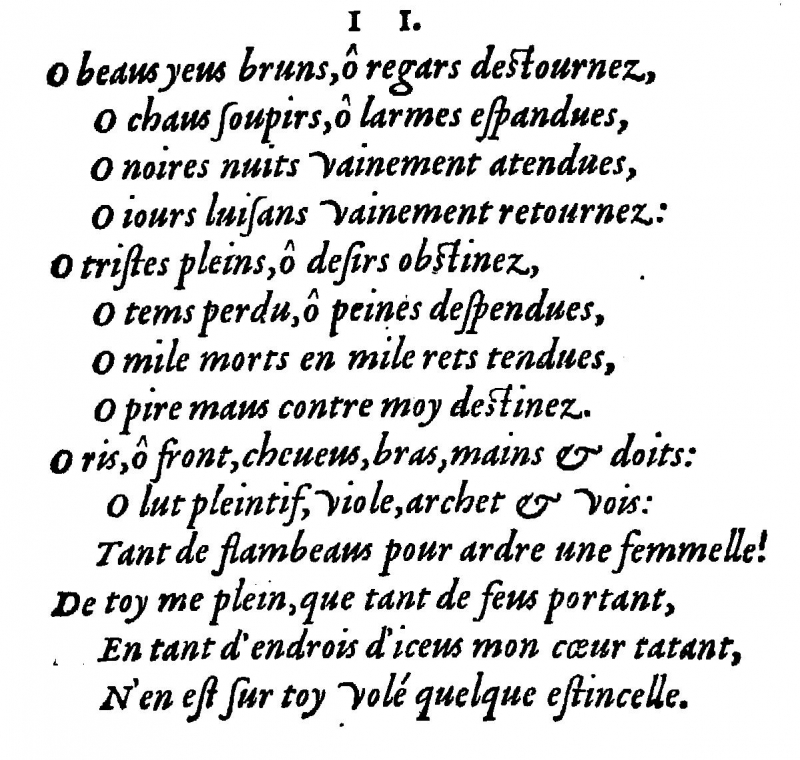

L'étude du sonnet II des Euvres de Louise Labé dans l'édition revue et corrigee par ladite dame (Jean de Tournes, 1556) est un bon exemple de la dissonance d'une voix féminine, c'est-à-dire de genre féminin, dans le concert lyrique de la première moitié de la Renaissance française. Nous entendons par genre le rôle ou le comportement qui sont censés correspondre à un sexe biologique (organes génitaux observables à la naissance, mâles ou femelles), habitus que la socialisation et l'éducation différenciée des individus produisent et reproduisent. Le genre est une inscription identitaire dans la langue, un énoncé sans substrat métaphysique ou ontologique qui, par son énonciation et sa répétition, réalise ce qu'il dit. Déclaré-e-s femelle ou mâle, nous réitérons cette déclaration, qui nous exprime d'abord de façon morpho-linguistique, afin de la rendre performative (Chevalier 2017 ; Baril 2007). C'est au travers de cette répétition, dans un contexte de contraintes sociales, que le genre tire finalement son apparente stabilité, son apparente cohérence, son apparente naturalité.

Déjà commenté, le sonnet II n'a pourtant jamais été réellement appréhendé du point de vue du féminisme et des études de genre (même si Berriot 1985 ; Budini 1993 ; Martin 1999), c’est-à-dire comme un sonnet blasonnant, ironique et déviant, jouant avec les codes de la poésie lyrique de la Renaissance, en charge de manifester les sentiments et la centralité d'un sujet et de ses états d'âme (Jakobson, 1965 : 209 à 248 et Dauvois, 2000). Bien qu’exprimés dans une forme hautement codifiée, les sentiments de la persona lyrique, lorsqu'elle est féminine, interpellent les études de genre. Une partie de la critique labéenne, essentialiste, a longtemps estimé que ce sonnet était exemplaire d'une poésie féminine, c'est-à-dire non seulement produite par une femme mais exprimant une ontologie genrée lisible dans le texte, lui associant selon les époques tous les clichés induits par les théories sur ce type d'écriture. Il déjoue cependant nos attentes, replaçant le propos dans la sphère de la rationalité, de la règle et de l'humour, qui sont ‘le propre de l'homme’.

En posant la question du schéma actanciel du sonnet, pris comme un court récit, nous constatons que le sujet, présupposé féminin, recherche, a priori, l'objet masculin. Or, cette quête est conditionnée par un ensemble d'attentes sociales voire sociologiques (relations homme/femme) et poétiques (sonnet/blason).

Nous dresserons dans cet article l'inventaire des attentes inhérentes à la poésie dite ‘féminine’, en nous posant la question de la projection de notre propre imaginaire symbolique sur une poésie renaissante (sous l'influence de la critique sainte-beuvienne du XIXe siècle et essentialiste des années 70).

Nous évaluerons ensuite la dimension subversive, voire déviante, du discours tenu dans le sonnet II des Euvres (brouillage énonciatif ; changement de positionnement entre le sujet, habituellement masculin, et l'objet, féminin ; jeu avec les codes présupposés de la poésie amoureuse et avec les attentes du blason).

Nous nous demanderons donc comment le sonnet II des Euvres de Louise Labé, sonnet de femme, peut se lire comme l'expression d'une poétique féministe.

1. Les attentes de la poésie ‘féminine’

De quelle manière ce sonnet rompt-il ou ne rompt-il pas avec son contexte d'écriture ? Pourquoi se distingue-t-il ? Comment joue-t-il avec les attentes de la poésie lyrique ? En quoi est-il important qu'il soit écrit par une femme ? Qui s'y exprime ? A qui est-il adressé ? Quelle place occupe-t-il dans l'économie du recueil ?

L’existence, la date de naissance (qu’on situe approximativement entre 1515 et 1526) et même l’orthographe du nom de l’autrice des Euvres1 restent aujourd'hui encore énigmatiques, bien que son existence soit avérée et son statut d'autrice difficilement contestable. Ce nom2 serait celui de son père, cordier remarié qui aurait gardé le patronyme de sa première épouse pour maintenir la clientèle de son florissant commerce.3 Négociant lyonnais réputé pour son commerce de cordes, Pierre Charly, dit Labé, donne à sa fille un époux, Ennemond Perrin. L'autrice choisit de se nommer Louise Labé4 nom auquel elle tient au point de le faire figurer cinq fois dans la présentation de ses Euvres, sans compter les nombreuses reprises de l’expression Louïze Labé Lionnoize, qui prend force de locution. Daniel Martin (1999) relève le caractère quasi obsessionnel de la répétition de ce nom dans l’ensemble du paratexte, cette signature figurant en des points stratégiques du recueil.

Ensemble hétérogène à la structure complexe, les Euvres sont composées d'une Epistre Dedicatoire, d'un Débat, de trois Elégies et de vingt-quatre Sonnets, dont le premier en italien, auxquels s’ajoutent un Privilege, un poème de dédicace, Aus poëtes de Louïze Labé, et vingt-quatre autres pièces poétiques, les Escriz, Hommages de quelques poètes – lyonnais ou non – à l’autrice. Daniel Martin a mis à jour l’« architecture secrète du volume » et les « procédés qui ont permis de faire de chacune des parties, de chaque discours du Débat de Folie et d’Amour, de chaque pièce poétique, autant d’éléments contribuant à l’unité de l’ensemble et prenant sens par rapport à cet ensemble et à ses parties constitutives » (Martin, 1999 : 11). L’« aspect hétérogène qu’offre de prime abord le volume » est désavoué par un système d’échos des pièces les unes par rapport aux autres, de la prose à la poésie, de l’épître à l’Hommage, et par les sutures que Louise Labé a pris soin de faire entre les différentes parties de son œuvre. L’autrice s’inscrit dans une démarche raisonnée de production artistique, à une époque où l’hétérogénéité esthétique ne s’oppose pas à l’affirmation d’une unité poétique.

Toute la légende, toutes les hypothèses, toutes les théories biographiques qui ont contaminé une partie de la critique labéenne, tiennent au caractère souvent considéré comme impudique pour une femme, de l'injonction du célèbre sonnet XVIII, expression lyrique de la sensualité amoureuse : « Baise m’encor, rebaise moy et baise… » (Labé 1986 : 131).

Le sujet prend pourtant ici la parole, se proposant comme objet de désir. Si le positionnement traditionnel masculin/féminin des stratégies amoureuses de la poésie lyrique ne semble pas être modifié, l'impératif utilisé change les perspectives et inverse les relations de domination (Lesko Baker 1996). Longtemps considérée davantage comme une courtisane que comme une autrice, Labé doit sans doute sa sulfureuse réputation à la malencontreuse association qui a pu être faite de la poétesse à une femme évoquée dans le Philosophe de Court, de Philibert de Vienne,5 en 1547, « Cordière de Lyon », une « putain » pour employer ses propres mots, « courtisane honnête ». Serait-ce une mésinterprétation ou une surinterprétation du paradigme italien de la cortigiana onesta ?6 Et si l'attaque n'était pas ad hominem mais plutôt dirigée contre la production car « l’aventure littéraire n’était pas sans danger pour une femme » (Rigolot 1986 : 131) d’autant plus si elle tenait un discours féministe (Martin 1999 : 16) ?

À l'oubli quasi total des Euvres durant les XVIIe et XVIIIe siècles s’est substituée leur redécouverte dès le début du XIXe siècle (Burke 2002 : 10 puis 282-283). Les éditions de 1824 par Breghot du Lut et Cochard, puis de 1875 par Blanchemain et enfin de 1887 par Boy montrent un regain d'intérêt de la critique pour l’œuvre lyrique de Louise Labé. L'autrice y est cependant quasiment toujours considérée comme le personnage principal de sa production versifiée, expression échevelée et irrationnelle d'une voix de femme, autobiographique. Blanchemain sous-entend que Labé fut influencée par les hommes qui l’ont prétendument entourée, composant sous leur dictée.

Les positions de Blanchemain sont doublement négatives voire flétrissantes. Premier constat : celui de l’immoralité nécessaire à l’écriture et deuxième constat, dépossession de la qualité d’auteur là où il y a excellence. C’est l’honneur perdu en vain d’un auteur qui n’en est pas un (Clément 2002 :42).

L’édition Charles Boy répond à celle de Blanchemain. Il s'oppose à l'analogie faite alors entre le texte des Euvres et leur autrice et met en garde contre l’équivalence faite entre expressions lyrique et autobiographique. Cependant, pour lui aussi, les Euvres portent la marque d'une finesse et d'une observation féminines. Sans qu'il ne trouve rien de licencieux dans les écrits de Labé, le critique estime qu'elle a forcément écrit ses Euvres en « jetant tout simplement sur le papier, à ses heures de loisir, tout ce qu’elle avait de poésie, de tendresse et d’ardeurs » (Boy 1887 : 7).

Blanchemain et Boy ont influencé durablement (nihil novi sub sole) la perception et réception des Euvres. De la biographie romancée de Louise Labé de Florence Weinberg (2001) au Louise Labé ou la Belle Cordière, épisode lyonnais en trois actes, par Gustave Mayer et Théodore Lacroix (1847), les critiques faites à la vertu de l'autrice, comme celles voulant la déposséder de sa production, le sont en fait à la publication de ses Euvres dont la variété hybride et le féminisme questionnent, voire dérangent. Tenant un discours lyrique et pétrarquiste d'un point de vue de femme féministe, sa poésie interroge, aujourd'hui encore, la critique. A propos du sonnet II des Euvres, Boy émet le premier l'idée d’une écriture topique, propre au XVIe siècle.

Cependant, qu'attendons-nous d'un sonnet écrit par une femme, au XIXe siècle comme aujourd'hui, puisque ce type d'approche des Euvres perdure et s'enracine (pour preuve : Louise Labé a subi une récente tentative de délestage de ses œuvres, jusqu'à ce jour non-fondée ; voir pour cela le dossier de vingt-six articles consacrés à cette polémique sur le site de la SIEFAR http://siefar.org/louise-labe/), malgré le renouvellement de leur perception par la critique depuis une petite trentaine d'années ? Première hypothèse : qu'il réponde à celui d'un homme. Et en effet, le sonnet II et le sonnet LV des Souspirs d’Olivier de Magny (1557) ont des quatrains identiques. C'est ainsi que l'étudient Blanchemain ou O’Connor (1926). Le premier accorde à Magny la primauté de l’écriture : « peut-on imaginer que notre poëte eût effrontément copié ces huit vers, s’il n’avait cru y avoir des droits ? » (Blanchemain 1885 : 20). Le plagiat est impossible de la part d'un homme ! Que la publication des Souspirs soit de 1557 n'est qu'un détail... « Aucun argument solide pour étayer cette impossibilité n’est avancé mais le fait est donné pour indéniable » (Clément 2002 : 42). Pourtant, dans le contexte de la Renaissance, le dialogue poétique est courant, et probable entre les deux auteurs, lyonnais à la même période de leur existence. Le sonnet II, placé en seconde position dans l’agencement des Sonnets et premier sonnet en français, est sans doute une réponse à divers textes polémiques de Magny avec lequel s'est établi un dialogue poétique dans le contexte de la Querelle des femmes.7

Seconde hypothèse : ce sonnet II est pure expression d'une poésie féminine, expression lyrique d'une ontologie genrée. Si elle ne se manifeste pas par la mièvrerie sentimentaliste habituellement attendue d'une poésie écrite par les femmes (style mou de celles qui sont, évidemment, plus douces, voire dociles, difficilement sujet inspiré mais bien plutôt objet inspirant), alors elle doit se manifester par la saturation de marques du féminin, la présence manifeste des rimes féminines, des substantifs, adjectifs, déterminants féminins..., selon l'hypothèse de Béatrice Didier (1991), s'accompagnant d'une quasi totale disparition du masculin. Ce n'est guère probant à la lecture du texte. Les genres y alternent à part quasi égale. Ni excès ni suppression dans ce sonnet marotique en décasyllabes (qui suit un sonnet italien), et où Louise Labé respecte jusqu'à l’alternance rimique préconisée à la Renaissance entre féminines et masculines. Doit-on alors en conclure qu'une étude de ce sonnet au travers du prisme de l'écriture féminine est vaine ? Puisqu'il est écrit par une femme, on doit en trouver une trace. Et si cette trace était celle de la déviance, de la subversion, celle du féminisme au travers d'un retournement ironique ?

La langue est un réseau de règles et de normes auxquelles nous obéissons la plupart du temps sans réfléchir, comme l’atteste la Leçon de Barthes : l’« objet en quoi s’inscrit le pouvoir, de toute éternité humaine, c’est : le langage – ou pour être plus précis son expression obligée, la langue. Le langage est une législation, la langue en est le code » (Barthes 1978 : 12). Nous admettons depuis les travaux du philosophe John Langshaw Austin, dans son ouvrage Quand dire c'est faire (1962), qu'il existe des fonctions illocutoire8 et perlocutoire9 du langage. John Searle, dans La Construction de la réalité sociale, sorti en 1995, affirme, quant à lui, que les actes de langage fabriquent les réalités sociales, distinctes des réalités naturelles. Enfin, Judith Butler dans Trouble dans le genre (1990) puis Défaire le genre (2006) explique que le sujet se construit et construit son genre dans, par et à travers le langage. Attachée à comprendre le pouvoir des mots et notamment des insultes, comme stigmates infamants des minorités visibles et non visibles, elle a commencé par montrer l'enjeu politique de leur récupération par celles-là, mêmes, qui en sont les victimes. Ces théories peuvent tout à fait servir aujourd'hui à l'analyse du sonnet II des Euvres de Louise Labé.

2. Un sonnet subversif, voire déviant

Il existe a priori une dimension subversive, transgressive, déviante, dans le discours tenu par le sonnet II des Euvres : changement de positionnement entre le sujet, habituellement masculin, et l'objet, féminin, jeu avec les présupposés et les attentes de la poésie amoureuse. Jean-Michel Gouvard dans l’Information grammaticale d’octobre 2004 affirme que « l’alternance entre vers féminins et vers masculins, dite “alternance en genre”, ne s’imposera à l’intérieur des strophes qu’à la charnière des XVIe et XVIIe siècles, en particulier suite à l’influence prépondérante de Malherbe » (Gouvard 2004 : 42-47).

L’alternance est cependant préconisée plus tôt. Pourquoi certains critiques refusent-ils de « commenter d’un point de vue stylistique le fait que certains sonnets de Louise Labé sont composés presque exclusivement sur des vers “masculins”, comme le cinquième, et d’autres presque exclusivement sur des vers “féminins”, comme le troisième » (Lote 1988 : 111-124) ?

Le critique affirme pourtant : « le plus probable est que la belle cordière, comme la plupart de ses contemporains, n’accordait pas d’importance à de telles distributions » (Gouvard 2004 : 42). Comment se fait-il alors que l’alternance soit parfois respectée, parfois détournée ?

Dans le sonnet II, le je lyrique ne peut être identifié comme masculin ou féminin, si on ne s'attache pas à lire le sonnet suivant. De plus, le texte semble proposer une critique de la posture pétrarquiste d’érotisation systématique du corps de l’autre, féminin dans la plupart des cas à la Renaissance, rapprochant ce texte d'un blason.

Surgeon tardif du « dit » médiéval (généralement bref, en rimes plates, en octosyllabes ou en décasyllabes), apparu en France au XVe siècle, le blason prend la forme de la louange, ou inversement du vitupère, du corps féminin lorsqu'il est anatomique (blason ou contre-blason, souvent du même auteur, ce qui met en évidence la tension paradoxale inhérente à l'exercice de style). Le corps féminin y est décomposé, fragmenté, réduit au détail, à la miniature, sous forme métonymique. Le blason, en décomposant le corps, en loue ou en moque une partie, pour louer ou moquer le tout, l'ensemble. On s'y adresse directement à la partie du corps célébrée ou vitupérée en empruntant le modèle rhétorique de l'apostrophe anaphorique. Le genre du blason anatomique, que Sébillet (1990 : 135) définit comme «une perpétuelle louange ou continu vitupère de ce qu'on s'est proposé blasonner »,10 connaît en France un vrai succès éditorial autour des années 1536-1554.11 Les Blasons Anatomiques du Corps Féminin12 paraissent dès 1536, puis dans une édition indépendante augmentée de « Contreblasons » ajoutés par Charles de La Hueterie13 en 1543. Ils sont de nouveau imprimés en 1550, 1554 et 1568. Le recueil est une longue synecdoque juxtaposant autant de poèmes – et d’auteurs – que de parties éparses du corps féminin, organisées selon l’ordre canonique des descriptions médiévales, de la tête au pied. L'ensemble cartographie le corps, de ses parties les plus chastes et spiritualisées (l’œil, le front, la larme), aux domaines érotiques et scatologiques des Contreblasons (con, pet, vessie, cul). C'est donc un corpus de textes métonymiques qui se donne à lire comme une figure du corps entier : réciproquement, le corps humain devient le modèle interprétatif et le principe d’ordonnancement du livre (selon le principe du microcosme et du macrocosme). Corps et livre, textes et membres, mais aussi objet féminin de la description et sujets lyriques masculins, jouent de l’analogie des rapports entre tout et parties pour ériger un système symbolique.

On retrouve dans le sonnet II les caractéristiques principales du blason mais dans un sonnet. Cependant, si Thomas Sébillet (1990 : 108) recommande le sonnet dans son Art Poétique français, c'est pour insister sur la « gravité » de cette forme à laquelle la « matière facétieuse est répugnante ».14 Dans le sonnet II des Euvres, un corps est bien détaillé, des éléments les plus spiritualisés et pétrarquistes (yeux, regars, front, cheveus) aux parties moins nobles (bras, mains et doits). Les jours sont « retournez », les « regars » sont « destournez » : écartés ou s'écartant de la voie à suivre ou suivie, ces regards agissent de façon indirecte et ne sont pas francs, mais biaisés. L'association de l'adverbe d'intensité et de quantité « tant » (qui vient clore la litanie anaphorique des vocatifs) et du terme « femmelle », à la rime, nous incite à une lecture ironique de l’ensemble du texte, pastiche de blason.

L’utilisation du verbe « ardre », associé au terme « femmelle », laisse elle aussi percevoir la posture distanciée ironique de l’autrice envers la sensualité excessive et animale attribué aux femmes, exemple butlérien de retournement (détournement) des armes de la domination contre les dominants ? Le premier sonnet français des Euvres fonctionne sur la surprise et le trouble énonciatif. Daniel Martin relève le « caractère provocant du sonnet : il inverse la situation traditionnelle de la poésie amoureuse selon laquelle c’est l’amant qui fait l’éloge des beautés de la dame... » (Martin 1999 : 303-304).

La poétesse déjoue les attentes de la poésie pétrarquiste. « Symboliquement le sonnet II semble marqué par […] une volonté d’appropriation par une voix féminine d’un modèle poétique rigoureusement codifié et consacré par l’usage masculin » (Martin 1999 : 304-305).

On ne peut affirmer cependant que la persona lyrique est de genre féminin. Dans les vocatifs la disparition du je lyrique est volontaire, sa présence est invisible, la forme pronominale « moy » ne lève en aucun cas l’ambiguïté, sinon selon un présupposé de lecture qui nous incite à associer tous les pronoms de première personne à l'autrice. Selon Martin, « il faut attendre le vers 11 et le terme “femmelle” placé à la rime pour que la voix qui se fait entendre dans ce sonnet se donne explicitement comme féminine » (Martin, 1999 : 305).

Pourtant, « le sujet inédit du poème, entendons par là un “je” féminin, ne se dévoile qu’en s’objectivant, en se donnant comme objet du discours… » (Martin 1999 : 305). Un substantif de troisième personne n’est pas une revendication subjective.

La persona lyrique féminine n'est pas explicitement sujet car ce sonnet est ironique. Nous voudrions enrichir l’analyse qui est faite ensuite du terme « femmelle », présenté par Martin comme un « diminutif » (Martin 1999 : 305) : « Au sens de “petite femme” (glossaire de l’édition Giudici, p.221) ou à la rigueur de “pauvre femme” (glossaire de l’édition Rigolot, p.281). Le suffixe “-elle”, de sens diminutif, est bien attesté au XVIe siècle ». En effet, ce terme appartient au lexique de l’animalité. Il est non seulement diminutif mais péjoratif et trivial, dépréciatif, chez Rabelais ou Marot15 dès le début du XVIe siècle. Après la série des vocatifs, lyriques et pétrarquistes, le rythme devient progressivement violent aux vers 9 et 10 (haletant, haché, dysharmonieux : les substantifs sont majoritairement monosyllabiques, et les seules allitérations qui demeurent sont en r ou en v), le vers 11 est bâti symétrique : à « flambeaus » répond « femmelle », à « tant » répond « une » (tant de poètes hommes représentés par synecdoque, « flambeaus » de la poésie, notamment lyonnaise, dans les Escriz, pour une seule autrice, Louise Labé Lionnoise). Le sonnet II des Euvres utilise « femmelle » comme une amplification burlesque et ironique de l'attitude masculine. Le vocabulaire est celui de la chasse, même si elle est symbolique, même si elle est topique (prédateur et proie), dans l'idée de dualisme binaire pétrarquiste qui conçoit la société en oppositions-conjonctions complémentaires (« O noires nuits, O jours luisants »). Le point d’exclamation insiste sur le ridicule de la situation : le déploiement de « flambeaus », au pluriel, et des diverses armes symboliques développées par un « tu » qui n’intervient qu’au vers 12 (physique avantageux ou manipulations amoureuses) sont retournées contre celui qui les a premièrement utilisées.

Tout cet « attirail » (« tant, tant et tant », soutenu par la rime en « -tant ») est réduit à néant par l’utilisation ironique du terme animal et familier « femmelle », au singulier, qui ridiculise le déploiement lyrique des dix vers précédents.

3. Conclusion

Comme l'explique Judith Butler, le langage est le lieu de l'itération, ouvrant la porte à l'agentivité du sujet au travers du redéploiement, de la resignification subversive, de la réassignation du genre. Pour que cela soit, il faut d'abord prendre conscience qu'on appartient à un genre assigné à un sexe. C'est sans doute ce que nous propose Louise Labé dans son second sonnet. Composé comme une réponse féministe à un climat généralisé de critique ou d’éloge hypocrite des femmes et de leur nature dans les années 1550, le sonnet II exploite les failles du blason et du sonnet pour proposer une relecture ironique, satirique et burlesque du pétrarquisme qui n'est qu'un autre moyen d'imposer la domination masculine.

Les Euvres semblent disparates mais ne le sont pas, car l’humour (satirique, ironique ou burlesque) y joue lui aussi le rôle de suture entre les pièces. On en retrouve trace dans le sonnet XXI qui semble lui aussi s'opposer « aux spéculations stériles, quantitatives et de type scolastique, sur l’amour » de la topique pétrarquiste (Charpentier 2005 : 200).

En explorant dans ce sonnet II les liens existant entre plainte lyrique et formes linguistiques contraignantes comme le sonnet ou le blason, nous avons voulu montrer que l'entreprise auctoriale labéenne est fondée sur le retournement des armes des dominants contre eux-mêmes. L'ironie est l'une de ces armes et quoi de plus ironique que d'affirmer au tout début de son recueil, en 1555, dans L'Epistre dédicatoire à Madamoiselle Clémence de Bourges Lyonnaise (A M C D B L) : « Estant le tems venu, Madamoiselle, que les severes loix des hommes n'empeschent plus les femmes de s'apliquer aus sciences et disciplines » (Labé 1986 : 41).

Soumises de toute éternité aux injonctions paradoxales de la société patriarcale et de son expression poétique, qui ne voient en elles que des « femmelles » ou des idées, il ne reste plus aux femmes que l'humour pour s'en libérer. « Plorer, rire, chanter » (Labé 1986 : 63) : voilà les trois infinitifs qui pourraient servir à cerner la poétique labéenne. Soulignant leur diverse unité, ces trois infinitifs nous proposent aussi de relire les Euvres comme la démonstration d'une po-éthique, politique, écriture non pas tant féminine dans le sens essentialiste du terme, mais bien féministe, écrite du point de vue d'une femme parfois un peu énervée, consciente d'appartenir à une minorité, déployant une logique démonstrative qui dénonce l'iniquité généralisée de la condition des femmes, dans la poésie et dans le monde, par l'humour et l'ironie.