Introduction

Dans le domaine artistique, l’activité caricaturale de la revue munichoise Jugend, fleuron de la presse wilhelmienne, se concentre longtemps sur la cible symboliste. Il s’agit durant la première décennie d’existence de la revue, entre 1896 et 1905, de valoriser, grâce à une contre-référence, l’esthétique jugendstil, aux fondements de l’existence de la revue. La rhétorique dépréciative s’organise autour d’un petit nombre de motifs et thèmes, très souvent corrélés à la figure de la femme. Centrale dans les deux esthétiques rivales du symbolisme et du Jugendstil, la femme offre une prise idéale. Elle est un support de la calomnie, servant non seulement à dévaluer le symbolisme mais aussi à véhiculer et nourrir un discours misogyne exogène. Après une mise en contexte, l’analyse de deux de ces pastiches symbolistes, menée d’une part, face à leur modèle d’origine, dans les deux cas une œuvre de Carlos Schwabe, de l’autre, comme maillons d’une tradition en train de se constituer, permet de dérouler les mécanismes esthétiques et mentaux à l’œuvre dans la campagne satirique. Ceux-ci sont à porter au crédit d’une histoire des femmes doublement dévaluée, sur les plans iconique comme représentationnel.

1. Jugend : les valeurs dissidentes du Jugendstil pour tous, et d’abord pour les hommes

Jugend, en français « jeunesse », est une revue illustrée dont l’arrivée sur la scène munichoise en 1896 représente un événement social et culturel considérable. Son succès quasi immédiat est sans précédent en Allemagne. Revue d’art grand public et revue satirique, Jugend se présente comme un mélange de textes et d’images décliné sur tous les tons, de la fable illustrée jusqu’à la caricature. Son fondateur, Georg Hirth, patron du plus grand journal libéral allemand, les Münchner Neueste Nachrichten, l’a conçue dans le prolongement de la sécession munichoise de 18921. Elle doit être la tribune et le lieu d’une expression artistique autonome, libérée de la tutelle académique. Résolument anti-wilhelminienne par son discours social et politique, comme à travers son programme littéraire et artistique, Jugend organise pour l’essentiel ses volets imagé et littéraire autour de l’esthétique associée à la rupture sécessionniste : le Jugendstil. Elle propose cette variante germanique de l’art nouveau sous une version populaire, et en prône les valeurs hédonistes de joie, de légèreté, de nature et d’insoumission. Chaque semaine, un grand nombre d’artistes et de rédacteurs travaillent à sa conception. Cette force créative dévouée à la cause jugendstil est essentiellement masculine : elle s’adresse à la partie économiquement vitale des abonnés, soit un public composé d’hommes cultivés et urbains (Danguy 2009, Gourdon 1997)2.

2. La femme jugendstil : un motif positif, sans valeur discursive

Le monde jugendstil de Jugend est, par ailleurs, celui d’une réduction médiale. Il s’inscrit dans les limites d’une revue illustrée munichoise. Celles-ci sont déterminées par une série de facteurs hétérogènes : les genres représentés, une réception rapide et éphémère, un rendu plan, la typographie ainsi que l’orientation figurative, florale et très décorative du Jugendstil munichois (Koreska-Hartmann 1969 : 39). Le Jugendstil de Jugend se rencontre dans toutes les solutions imagées abritées par la revue, illustrations, vignettes, contributions autonomes et caricatures, se cantonnant pour la partie écrite à des poèmes accompagnés d’images répondant au texte, selon une dynamique recherchée par les auteurs. Quelle que ce soit sa forme – écrite ou imagée –, ce Jugendstil possède une forte iconicité, montrant ou évoquant fortement des figures plastiques. Il s’organise autour de motifs ornementalisés, contextualisés a minima autour de valeurs arcadiennes, pseudo-médiévales, de nature et de jeunesse. Dans l’image, la femme jugendstil est omniprésente (Weisser 1979 : 44, 136-157)3. Elle prend place au cœur d’un monde minéral et végétal, côtoie un bestiaire fantastique et évolue dans des référentiels mythifiés. Elle s’éploie radieuse et insouciante dans une nature captée par quelques traits, engageant souvent sa nudité dans un monde hédoniste. Il n’est pas rare qu’elle y délaisse son statut de figure, pour n’être qu’un motif sans valeur discursive (Danguy 2006 : 289). Cette logique est poussée à l’extrême lorsque la femme est engagée dans un processus de réplication pour servir la typographie (cf. fig. 1). Sa plasticité révèle alors le peu de consistance sociale de son référent temporel, la femme de l’Allemagne de Guillaume II.

Fig. 1. Jugend 1897/43, p. 732

Vignette de Fritz Erler intitulée « Ronde-Jugend » ou « Ronde de la jeunesse » (Jugend-Reigen), 9 x 19 cm.

3. La femme symboliste, ange ou démon de la dramaturgie fin de siècle

La femme symboliste incorpore, quant à elle, toute l’ambivalence, la mysticité et l’étrangeté d’un système représentationnel fantasmagorique, ne connaissant pas la nuance. Réaction au positivisme, l’esthétique symboliste, organisée dans les années 1880 autour d’une notion vague de symbole (Cassou 1979 : 153), entend recréer un monde de vérités inaccessibles au commun. Prônant un système de correspondances entre les arts dans la tradition des synesthésies romantiques, les acteurs de ce mouvement élitiste mélangent des référentiels qui ont en commun leur éloignement de la réalité. Bible, Moyen-âge, occultisme, mythologie antique ou extrême-orientale fournissent figures et thèmes à des protagonistes, tous masculins4, se regroupant avant tout autour d’une manière angoissée de voir le monde (Hofstätter 1976 : 11). Chez les poètes et écrivains, la femme symboliste s’incarne aux extrêmes. Huysmans, Verlaine et Péladan en livrent une version soit fatale, soit idéale ; et, quoi qu’il en soit, très peu individualisée. Dans les arts plastiques, elle s’adosse aux figures mythiques ou mystiques développées dans la littérature : anges, muses, madones, Salomé et autres créatures démoniaques s’arriment donc pareillement aux pôles représentationnels des types de l’ingénue et de la femme fatale. Dans les années 1890, la femme symboliste apparaît fréquemment sous la forme d’une allégorie décorative annonçant l’art nouveau. Elle continue d’être maléfique ou angélique : insaisissable, surnaturelle et désincarnée ou, au contraire, d’une sensualité envahissante, jouant parfois sur l’ambiguïté de sa nature, elle cristallise les angoisses des créateurs de la dramaturgie fin de siècle.

4. La réception allemande du symbolisme décide du destin de la femme symboliste dans Jugend

Le destin germanique de la femme symboliste est lié à la réception du symbolisme en Allemagne. Il s’agit là d’une affaire compliquée. Alors que la réception du symbolisme est relativement positive pour ce qui concerne les lettres (Duthie 1974), elle est franchement négative pour les arts plastiques. Trois facteurs contrarient cette réception : la persistance du romantisme qui ne laisse pas de place à une réaction symboliste5 ; une forte conscience nationale qui entrave l’assimilation d’esthétiques venues de l’étranger, en particulier de la France ; un système de formation et de création artistique rigoureusement contrôlé par les instances officielles (Danguy 1997 : 103-145). Peu d’artistes symbolistes parviennent à tirer leur épingle du jeu. Seuls quelques représentants de la première génération, tel Pierre Puvis de Chavannes (Tschudi 1912 : 114-115) ou oeuvrant pour la chrétienté, tel Maurice Denis (Schäfer 2006 : 80-82) connaissent quelque fortune. Jugend reflète cette réception générale. Organe de presse lié au contemporain, elle concentre ses attaques sur le danger immédiat : le grand passeur du symbolisme en Allemagne, Stefan George, et les artistes symbolistes présents aux expositions munichoises. Rien n’est épargné au poète berlinois qui non seulement divulgue mais transpose la nouvelle esthétique (Cassou 1979 : 181-182, 273)6, pas plus qu’aux exposants symbolistes, surtout s’ils sont suspectés de faire des émules7. L’intensité et la fréquence des charges sont à la hauteur de la menace : pamphlets, pastiches et parodies sur les thèmes de l’illisibilité et de la dégénérescence nourrissent une décennie durant la campagne anti-symboliste de Jugend. Beaucoup d’entre eux organisent leur propos aux dépens de la femme symboliste.

5. Les bénéfices internes de la campagne anti-symboliste de Jugend

La campagne anti-symboliste de Jugend n’est toutefois pas dénuée d’intérêts propres. Elle est à mettre en relation avec le lien étroit entre Jugend et le Jugendstil. Comme toute esthétique de la modernité, le Jugenstil s’affirme en opposition aux esthétiques concurrentes (Paz 1976 : 13-33). Dans le contexte wilhelminien, il s’agit de se différencier à la fois de l’historicisme dominant et du symbolisme, la plus aboutie des esthétiques fin-de-siècle. Parmi les diverses expressions nationales de l’art nouveau, le Jugendstil se singularise, en outre, par une forte revendication de germanité (Beyer 1999 : 7-9). Or, le symbolisme des années 1890, bien que connaissant une expansion internationale, continue d’être associé à la France ; c’est-à-dire le concurrent endémique de l’Allemagne en matière d’art, et plus généralement de culture (Meyer 2004 : 25-35, Hollezcek 2004 : 85-91). Brandir l’épouvantail de la vision pessimiste, absconse et mortifère du symbolisme présente donc le double avantage de mettre en relief la pétulance du Jugendstil et de marquer son identité germanique. Les choses se jouant sur le terrain de l’art, les procédés habituels de déconstruction de l’adversaire8 prennent un habillage esthétique. Figure idéale de cette rhétorique, la femme est dénaturée dans des pastiches organisés d’après des œuvres phare du symbolisme. Le public cultivé de Jugend reconnaît alors avec plaisir les œuvres-mères symbolistes (des hypericones)9 derrière les recompositions satiriques.

6. Carlos Schwabe, artiste symboliste lié à la Rose+Croix et cible parodique d’élection

Les œuvres de Carlos Schwabe servent volontiers de base à ces renégociations parodiques. Carlos Schwabe fait partie des artistes symbolistes reçus précocement en Allemagne : il expose notamment lors de la Sécession munichoise de 1893 (Jumeau-Lafond 1994 : 245). Suisse, d’origine germanique, pour l’essentiel autodidacte (Jumeau-Lafond 2000 : 157), il est lié aux milieux symbolistes parisiens. Il représente avec l’idéalisme la version épurée du symbolisme10, qui ambitionne une « régénération » (Jumeau-Lafond 1994 : 16). Son univers est teinté d’un érotisme sombre. Il en enveloppe des créatures singulières, évoluant dans un monde étrange où la ligne – le trait comme le mouvement - tient une grande importance. Tendant vers le stupre ou l’idéal, sa version de la femme symboliste est extrêmement polarisée. En 1892, il est sollicité par le Sâr Péladan11, grand mage à la tête de l’organisation mystique rosicrusienne, pour dessiner l’affiche du premier Salon de la Rose+Croix (cf. fig. 2). La manifestation se tient dans la célèbre galerie parisienne Durand-Ruel (Jumeau-Lafond 2000 : 158) et l’affiche, jugée résussie, contribue à son succès (Jumeau-Lafond 2000 : 158). La critique reconnaît, de plus, à l’oeuvre la valeur d’un manifeste (Jumeau-Lafond 1994 : 19). Entre 1894 et 1897, l’affiche est montrée à Londres, Reims, Dresde et Saint-Petersbourg (Jumeau-Lafond 2000 : 158), jouissant par conséquent d’une énorme réception.

7. L’affiche-manifeste du premier Salon de la Rose+Croix de Carlos Schwabe

L’affiche, dans des tons bleutés, est réalisée dans une manière japonisante. Ses principes de composition sont relativement simples : une surface verticalisée, dotée de peu de profondeur, divisée en deux fois deux registres, une fois sur la hauteur, l’autre en profondeur. Trois figures féminines évoluent dans cet espace, pourvu d’un cadre épais. Celle du bas est nue et coupée à mi-corps, les cheveux lâchés ; ses mains laissent couler la vase produite par l’eau fangeuse dans laquelle elle baigne ; reléguée dans le bandeau inférieur et placée à l’avant-plan, elle est la plus proche du regardeur12. Les deux autres figures s’étagent sur l’escalier structurant le panneau central ; garni de fleurs de la passion, l’escalier mène à des sommets pointus, puis à un ciel étoilé et irradiant. Les deux femmes sont disposées sur une diagonale ascendante et légèrement rentrante ; elles sont la réplique l’une de l’autre, à la couleur et la gestuelle près. Très élancées, elles portent une robe sobre ne laissant dégagés que le cou, le visage et la chevelure ramenée en chignon. La figure placée plus bas et plus en avant, donc plus proche du regardeur, possède une robe et une chevelure sombres. Présentée de profil, légèrement déhanchée, elle monte les marches de l’ « escalier symbolique » et laisse derrière elle une chaîne symbolisant l’entrave du mal et de la matière (Jumeau-Lafond 1994 : 18). Elle tient dans sa main gauche un lys et tend la main droite à sa contrepartie. Placée plus haut et plus en arrière dans l’image, celle-ci se distingue par une blancheur seulement rompue par quelques traits fins. Hiératique, strictement de profil, la créature diaphane semble ne pas toucher sol. Elle offre aux cieux un cœur fumant logé dans la paume de sa main droite. Ordonnées en élévation et rentrant progressivement dans l’image, selon une logique « ascensionnelle », ces trois allégories de « l’Humanité charnelle », de « la Pureté » et de « la Foi » (Jumeau-Lafond 1994 : 18) indiquent la voie de la spiritualité. L’inscription du Salon de la Rose+Croix, les logogrammes des croix et des roses répliqués sur la bordure de l’image associent cet idéal à l’organisation rosicrucienne.

Fig. 2. Carlos Schwabe, affiche du premier Salon de la Rose+Croix, 1892

Lithographie, 199 x 80 cm.

Collection particulière.

8. Munich, 1896, Julius Diez parodie l’affiche de Carlos Schwabe dans des armoiries très spéciales

Début 1896, peu après les débuts de Jugend, Julius Diez, artiste munichois à l’aube de sa fortune (Thieme 1913 : 280-281)13, s’appuie sur son historicisme afin de donner sa version de l’affiche du Salon de la Rose+Croix. L’image en noir et blanc (cf. fig. 3) reprend le format en hauteur de l’affiche ; elle comporte un titre dans le bandeau supérieur : « Les armoiries des symbolistes +++ » (Das Wappen der Sÿmbolisten +++) et une légende sous l’image : « une facétie héraldique par Julius Diez » (ein heraldischer Scherz von J. Diez). Julius Diez recourt au motif des armoiries qu’il affectionne particulièrement (Danguy 2006 : 219) ; il reconnaît ainsi le statut programmatique de son modèle, l’image de Carlos Schwabe. Les trois croix placées à la fin du titre représentent un rappel du logogramme de la Rose+Croix. Conformément au langage de la satire, les éléments de l’œuvre-mère (l’affiche) sont inversés ou déformés. Ainsi, la verticalité du format est amincie ; l’importance des registres est revue, pour la hauteur, au bénéfice du registre inférieur, pour la profondeur, à celui de l’avant-plan ; les fleurs de la passion sont transformées en mauvaises herbes ; le cœur est déplacé vers le bas et relié, non plus à une puissance transcendantale et donc absente de l’image, mais à un serpent, lui, bien figuré – le cœur est de plus rigidifié ; les rayons célestes sont remplacés par la fumée exhalée par une tête de mort ; les deux femmes et le lys sont réduits à des têtes-fleurs à la chevelure exubérante ; leur posture hiératique est transformée en un baiser et elles s’enroulent autour d’une portée de musique. L’auteur a, en outre, ajouté plusieurs éléments : une portée de musique, un chevalet et une tête de mort, qui, à la différence des végétaux ou du serpent, ne se substituent à aucun motif. Plusieurs éléments de l’affiche sont, par contre, éclipsés : les corps des figures féminines − et pour l’une d’entre elles, l’Humanité, tête comprise −, l’escalier, les étoiles et les sommets.

9. Analyse de la rhétorique des « Armoiries des symbolistes » de Julius Diez

La rhétorique satirique est organisée au moyen d’ajouts et de travestissements intervenant dans les différents niveaux de la composition. Profondeur et verticalité se confondant dans l’œuvre parodique, il ne reste désormais que deux plans : un avant-plan situé en bas de l’image et un arrière-plan, en haut. Ceux-ci correspondent à deux lieux et à deux moments du symbolisme : à l’arrière-plan, l’impulsion française : à l’avant-plan, ses suites allemandes. Le propos est d’opposer à l’avant-plan, donc au symbolisme allemand, un message de dénégation quant à des ambitions d’art total14 et de régénérescence, à travers l’addition d’éléments – la portée, le chevalet et la tête de mort – assemblés en un corps morbide. Diez s’octroie, de plus, la caution de la très populaire Lorelei d’Heinrich Heine (Heine 1999 : préface) pour inscrire sur la portée frisant le haut du crâne : « Je ne sais pas ce que cela peut vouloir dire » (Ich weiss nicht, was soll es bedeuten)15, montrant qu’il ‘connaît la chanson’ et qu’on ne l’abuse pas (von etwas ein Lied singen können). À l’arrière-plan, la transformation florale a pour rôle de retranscrire la ‘situation originelle’. Le motif de la fleur, spécialement goûté des symbolistes (Maingon 1977 : 75), est ridiculisé et sexualisé par le baiser, ainsi que par son pendant formel situé dans le registre inférieur, le serpent, rendu par une ligne enroulée tout à fait similaire ; le dédoublement de la plante en deux têtes transpose visuellement l’adjectif « janusköpfig »16 et sert à montrer les deux aspects de la ‘réalité’ symboliste : la plus claire des deux têtes, la rose, désigne la Rose+Croix, la plus sombre est une caricature du poète Stefan George17, corrompu par sa fréquentation des cercles symbolistes parisiens. Tout est revu vers le bas, spatialement et métaphoriquement. Verticalité et hiératisme sont annihilés : l’escalier symbolique et les allégories mystiques de Carlos Schwabe partent littéralement en vrille.

Fig. 3. Jugend 1896/7, p. 104

Caricature en noir et blanc de Julius Diez intitulée « Les armoiries des sÿmbolistes +++ » (Das Wappen der Sÿmbolisten +++), 14 x 19 cm.

10. « La mort du fossoyeur », œuvre très remarquée de Carlos Schwabe, appelée à un destin parodique dans Jugend

Une autre image de Carlos Schwabe organisée autour d’une figure féminine va également nourrir substantiellement la campagne symboliste de Jugend. Il s’agit de « La mort du fossoyeur » (cf. fig. 4), créée en 1895, trois ans après l’affiche du Salon de la Rose+Croix. Schwabe l’expose la même année 1895 au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts. L’œuvre est très remarquée et abondamment commentée par la critique (Lacambre 1976 : 205, Hand et al. 1987 : 14). Le tableau n’est cependant pas achevé, il est en particulier encore dépourvu de couleur (Jumeau-Lafond 1994 : 64). La scène représentée se déroule dans un cimetière enneigé ; elle est structurée en deux registres superposés. En bas, un vieillard émergeant d’une fosse, la main droite sur le cœur, l’autre tenant une pelle, lève un visage illuminé vers l’ange qui le surplombe. L’ange, placé dans le registre supérieur, est reconnaissable à ses immenses ailes : il emprunte les traits d’une femme jeune, d’une grande beauté. La femme-ange se tient au-dessus de la fosse, à la limite de la terre et du sol enneigé. Sa robe, sa chevelure en bandeaux cernée d’une cordelette et ses ailes sont sombres, formant un contraste violent avec sa carnation très pâle. Son attitude est étrange, incantatoire : assise sur ses pieds, les yeux clos, elle ramène sa main droite, la paume ouverte, à hauteur de son buste ; à l’intérieur se loge une flamme, symbole d’éternité et de régénération (Jumeau-Lafond 1994 : 72). La créature lève à demi son autre bras – le bras gauche, donc −, la main au niveau de son front, les doigts tendus, quoique légèrement recourbés. Ces doigts rencontrent plusieurs échos dans l’image : ceux légèrement recourbés de son autre main recelant la flamme, ceux également recourbés de la main du fossoyeur tenant la pelle, et ceux plus tendus de la main que celui-ci porte à son cœur. Les extrémités des ailes de l’ange ceignent en outre le visage et la partie supérieure du buste du vieillard. La gestuelle très chorégraphique de l’ange, réglée sur les verticales dessinées par les branches du saule pleureur, en accentue le caractère mystérieux18. Les branches de l’arbre et l’ovale allongé formé par les ailes angéliques instaurent une verticalité légèrement enveloppante. L’œuvre, d’un trait extrêmement précis, produit une forte impression de bichromie – tout à fait perceptible dans la version colorée −, notamment à cause du noir concentré sur le rendu du cimetière.

Fig. 4. Carlos Schwabe, « La mort du fossoyeur », 1895-1900

Aquarelle et gouache sur esquisse à la mine de plomb sur papier, 75 x 55,5 cm.

Paris, Musée du Louvre, cabinet des dessins (après coloriage).

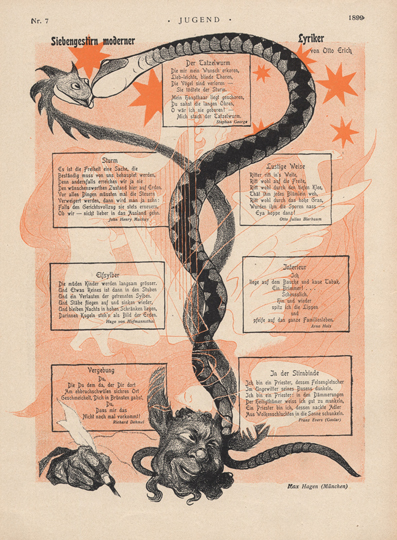

11. Jugend 1899, La « Pléiade de lyriques modernes » d’Otto Erich et Max Hagen, nouveau pastiche d’après Carlos Schwabe

« La Mort du fossoyeur » fait son entrée satirique dans Jugend en 1899, à l’issue d’une campagne anti-symboliste d’une extrême virulence19. La composition qui en est dérivée s’intitule « Pléiade de lyriques modernes » (Siebengestirn moderner Lyriker) (cf. fig. 5). Elle a pour auteurs deux collaborateurs réguliers de Jugend, Otto Erich (Otto Erich Hartleben) pour le texte, et Max Hagen, pour l’image20. Organisée autour du héraut du symbolisme en Allemagne, Stefan George, l’œuvre présente sept poèmes encadrés, se détachant en noir et blanc sur une image pourvue d’un arrière-plan en fondu, dans les tons orangés. De haut en bas et de gauche à droite, sont égrenés les sept poèmes parodiés de Stefan George, John Henry Mackay, Otto Julius Bierbaum, Hugo von Hofmannstahl, Arno Holz, Richard Dehmel et Franz Evers, tous représentants du symbolisme littéraire et poétique allemand. L’image du premier plan est en noir et blanc ; elle montre une tête monstrueuse, pourvue de longues oreilles, une main tenant une plume et deux serpents enroulés s’embrassant dans le haut de l’image. À première vue, le dessin constitue une illustration de la seconde strophe du poème parodié de Stefan George, placé tout en haut de la page. Le texte a pour titre « Der Tatzelwurm », une sorte de dragon fabuleux dans les superstitions locales : « Ma chevelure désormais rase, / Tu vis les longues oreilles, / Ah, puissé-je ne pas être né ! − / Par le Tatzelwurm, je fus piqué »21. À l’arrière-plan, les deux figures féminines dénudées d’une muse et d’un ange se font face. À gauche, la muse joue de la harpe, à droite, l’ange plonge pour embrasser le crâne de l’écrivain. Cette partie de l’image ne se réfère à aucun des poèmes parodiés ; elle s’appuie exclusivement sur « La mort du fossoyeur » de Carlos Schwabe (cf. fig. 4) ainsi que sur une très jeune tradition satirique. Peintre paysagiste ayant fait ses classes à l’Académie de Munich, exposant régulièrement à la Sécession et collaborant à Jugend à partir de 1897 (Thieme et al. 1922 : 464), Max Hagen connaît aussi bien les œuvres discutées par la critique que les images de Jugend.

12. Un pastiche de la « deuxième génération », parodiant Carlos Schwabe et s’appuyant sur Julius Diez

Comme dans « Les armoiries » de Julius Diez, les éléments de l’œuvre-mère sont ici systématiquement inversés, déformés ou supprimés. Le jeu entre les différents plans de l’image est réédité. L’organisation verticale laisse place à la juxtaposition en profondeur de deux plans d’intensité chromatique très différente – l’un en noir et blanc, l’autre en orangé et blanc −, réinterprétant la bichromie de la version de « La mort du fossoyeur » connue de Max Hagen. La femme-ange, figure principale chez Carlos Schwabe, est dédoublée en une muse et un ange22, tous deux spatialement inversés. La muse, bien que conservant la posture de son modèle, est présentée inversée et à droite, l’ange a versé dans le bas de l’image ; leur corps respectif est dénudé et leur chevelure dénouée ; les ailes de l’ange sont détachées et projetées au premier plan où elles sont transformées dans le haut de l’image en deux serpents aux corps entremêlés et aux têtes jointes dans un baiser ; les mains de la femme angélisée par Carlos Schwabe servent à présent, chez la muse à pincer la harpe, chez l’ange les oreilles du Tatzelwurm ; les branches du saule sont regroupées dans la harpe pour former les cordes ; les tombes passent à l’avant-plan et deviennent les encadrés des différents poèmes parodiés ; le fossoyeur est réduit à la tête abominable du Tatzelwurm et l’une de ses mains (celle du cœur ou de la pelle, c’est incertain) tient une plume. Le jeu de réponse des différentes mains est repris pour servir un propos satirique explicite, privé de tout mysticisme. Le dessinateur a, par ailleurs, supprimé certains éléments : les vêtements de la femme-ange, le corps du fossoyeur et la flamme symbolisant la régénérescence ; il a, par contre, ajouté des étoiles et la couleur orangée. Les étoiles peuvent être vues comme un rappel de celles de l’affiche de la Rose+Croix de Schwabe, faisant entrevoir un emboîtement référentiel (« L’affiche de la Rose+Croix » − « La mort du fossoyeur » − « La pléiade »). Elles sont plus sûrement encore la transposition d’une expression idiomatique formée sur le mot étoile (Stern) signifiant « Ça n’est pas pour demain » (das ist noch nicht in den Sternen geschrieben) ; quant à l’orangé, il doit sa présence à Huysmans qui l’associe au symbolisme dans sa théorie des couleurs (Maingon 1977 : 65-68), et son absence d’effet dans la reproduction est une façon subtile de rejeter le symbolisme23, qui redouble le jeu sur les étoiles. Max Hagen s’est toutefois également appuyé pour son pastiche sur une toute jeune tradition satirique qui s’est développée dans Jugend autour du symbolisme poétique, premier objet de la parodie (Koreska-Hartmann 1969 : 138). La « Pléiade de lyriques modernes » est en effet non seulement une recomposition de l’œuvre de Carlos Schwabe mais aussi de celle de Julius Diez, à laquelle elle rend néanmoins un hommage moins paradoxal. Max Hagen reprend ainsi plusieurs éléments des « armoiries des symbolistes » (cf. fig. 3). Il remploie le principe des deux plans permettant la juxtaposition de deux ‘réalités’ symbolistes, un élitisme parisien dévoyé et sulfureux générant une poésie symboliste germanique tout aussi dénaturée. Il met également en image l’expression idiomatique « von etwas ein Lied singen können » − puisque comme Diez, il entend faire savoir qu’il ‘connaît la chanson’ –, remplaçant cependant la portée par une harpe. Il réutilise enfin le serpent en tant que pendant des figures féminines : le motif, très en évidence dans l’image, servant à signaler la perfidie et à sexualiser de manière outrancière les deux femmes24.Verticalité, hiératisme et idéal sont ici à nouveau mis à mal par la conjugaison de la spatialisation – l’ange plonge ! −, de la déformation et de la dévalorisation.

Fig. 5. Jugend 1899/7, p.104

Composition intitulée « Pléiade de lyriques modernes » (Siebengestirn moderner Lyriker), texte de Otto Erich Hartleben, image en couleur de Max Hagen, 14 x 19 cm.

13. Retour sur le traitement de la figure humaine dans les pastiches symbolistes de Jugend

Déformation, inversion, déplacement, réduction, suppression et ajout d’éléments dévalorisants servent la destruction rhétorique et formelle de l’adversaire symboliste dans « Les armoiries des symbolistes » comme dans la « Pléiade de lyriques modernes ». Les éléments engagés dans l’exercice parodique ne sont cependant ni de même nature ni de même valeur. Comme dans toute œuvre, parodique ou non, la figure humaine, surface projective par excellence, concentre massivement le contenu. Permettant l’identification, c’est par elle que s’opère essentiellement – ce mot, au plein sens du terme – la réception (Belting 2001)25. Dans l’affiche de Schwabe (cf. fig. 2), la figure humaine est une femme, déclinée en trois variantes selon une échelle idéale (l’Humanité charnelle, la Pureté et la Foi) ; dans « La mort du fossoyeur » (cf. fig. 4), la figure humaine est présente sous la forme d’une femme angélisée et d’un vieillard. Les deux pastiches (cf. fig. 3 et 5) ne restituent ces figures que sous une forme tronquée. Dans les « Armoiries des symbolistes », il ne reste des trois femmes de l’affiche du Salon de la Rose+Croix que deux morceaux de femme transformés en fleurs, érotisés et accessoirisés à des fins diffamantes envers Stefan George ; il s’y ajoute la création d’un homme-squelette. La femme angélique de « La mort du fossoyeur » a, quant à elle, été scindée en créatures nues et érotisées dans la « Pléiade des lyrique modernes », tandis que le vieillard a été démembré et réduit à une tête monstrueuse et à une main. La dégradation des figures s’organise néanmoins diversement selon les sexes. Atteint dans l’intégrité de son corps et de son esprit, l’homme est taxé de morbidité et de déraison ; tendant vers l’androgynie, le stupre et subissant l’opprobre de la nudité26, la femme est attaquée dans sa dignité, son identité sexuée et sexuelle. Femme et homme constituent les axes rhétoriques de la dépréciation à des titres infiniment différents. Alors que l’homme se rapporte à la cible symboliste dont il offre un parangon dévalué, incorporant les valeurs en relation d’iniquité et de morbidité, la femme n’est qu’un accessoire de cette cible qu’elle ne représente pas – elle n’en est pas l’allégorie. Et, tel est aussi le sens des plans différenciés, l’homme à l’avant-plan avec ce qui est dit ouvertement, la femme à l’arrière-plan avec ce qui est sous-entendu. La femme joue certes un rôle de pivot de la calomnie mais elle en constitue surtout l’objet. Elle incorpore un discours qui n’a qu’un lointain rapport avec le symbolisme et relève d’une misogynie féroce.

14. Arrêt sur la femme

Il n’y a, en effet, aucune raison de dénuder et d’érotiser la femme dans les parodies symbolistes. Sa figuration iconise – met en image − en réalité un discours sexué, alimenté par des clichés nationaux. Accordée à la fameuse césure romane27, la femme symboliste, identifiée comme française par les concepteurs de Jugend, absorbe sous une forme érotisée les valeurs de légèreté dont la France est créditée. Cette dépréciation de la femme est d’autant plus aisée qu’elle est déjà le fait de symbolistes – presque tous des hommes, on l’a dit – qui font étalage de leur misogynie : Péladan interdit les Salons de la Rose+Croix aux femmes (Jumeau-Lafond 1994 : 19) et Huysmans en fait un principe esthétique (Maingon 1977 : 71). La femme française des symbolistes sert de faire-valoir à la femme allemande, idéalisée en madone, selon une redistribution factice des idéaux-types, de madone, de muse et de séductrice en cours au xixe siècle (Higonnet 1991 : 250). Dans Jugend, les bénéficiaires de cette dialectique sont les créateurs de la femme jugendstil. L’effronterie de celle-ci est très relative et elle n’est dans les faits qu’une coquille plane renfermant sous une forme modernisée l’idéal de madone germanique que les dessinateurs défendent28. Mais là encore, il n’est ni dans le propos symboliste ni dans celui d’une ‘misogyne ordinaire’ de motif à désarticuler, démembrer, voire annihiler la femme comme le font Julius Diez et Max Hagen. L’on ne peut, en effet, que rester songeur devant sa scission en deux ‘fleurs du mal’ dans « Les armoiries des symbolistes » (cf. fig. 3), à l’y voir instrumentaliser pour ‘castrer’ Stefan George en le féminisant, à être saisi par son découpage dans la « Pléiade de lyriques modernes » (cf. fig. 5). Ceci, surtout si l’on constate que le recours à un modèle plastique dans ce dernier cas de la « Pléiade de lyriques modernes » n’a aucune justification intrinsèque, puisque la cible affichée est littéraire et poétique ; il n’a de sens que dans la recherche d’une caution esthétique. Pour comprendre le fond de l’affaire, il faut regarder, non du côté des déformations ou des transformations de la figure humaine, mais vers le procédé parodique le plus radical : l’éviction. Et se rappeler que la figure supprimée par Diez dans les « Armoiries des symbolistes » symbolise l’humanité dans l’œuvre de Gustave Schwabe (cf. fig. 2 et 3) ; une chose qu’un humaniste comme Diez – modèle de Max Hagen –, très au fait de l’actualité artistique et parlant parfaitement le français29, savait certainement. La diffamation de l’étrangère recouvre – et légitime − non le seul rejet de la féminité mais celui du féminin, de l’être-femme, en un mot (Cournut-Janin 2000 : 159).

Conclusion

On figure comme on pense et l’existence du seul mot de « représentation » pour ces deux opérations n’est nullement contingente, même si d’autres langues, tel l’allemand, sont plus circonspectes. On ne figure pas pour autant littéralement ou sincèrement, ce en quoi la figuration est plus proche des détours de la pensée qu’on ne le dit souvent. Le monde de l’image satirique, qui est celui de l’iconisation30 d’un discours polémique se prétendant explicite et univoque, est aussi insincère que le reste des images. Si la signification primaire – pour plagier Panofsky – y est livrée plus ou moins crûment, des propos latents peuvent s’y loger. Comme dans l’ensemble de la caricature wilhelmienne (Fuchs 1979)31, il ne manque pas d’images ouvertement misogynes dans Jugend, contredisant, au reste, un discours émancipateur (Danguy 2006 : 62-63). Il est cependant tout aussi régulièrement glissé dans des compositions traitant a priori d’autre chose des images profondément dégradées de la femme, selon les deux niveaux, de physique et de mental, que l’on reconnaît au terme « image ». Celles-ci sont diluées dans un propos premier - ici, le dénigrement du symbolisme – et légitimées par des valeurs positives – en l’occurrence l’humanisme d’une culture partagée et un nationalisme sain. L’efficacité de ces images caricaturales – à nouveau, au plein sens du terme – est sans nul doute redoutable. Si ces deux cas précis révèlent une haine de la femme qui doit historiquement être mise au crédit de la mentalité d’une frange de la société wilhelminienne, il n’en demeurera pas moins que la temporalité apparemment liée aux différents plans des recompositions satiriques risque d’être le masque d’affects intemporels. Et puisque l’on est dans Jugend avant tout entre hommes, l’on peut enfin supposer que la campagne symboliste, sur laquelle les deux exemplaires étudiés ouvrent une visibilité, ait autant dû son succès à ces schèmes de pensées agressifs qu’à son propos premier anti-symboliste.