Les résultats de l’enquête « Information et Vie Quotidienne » de 2012 ont montré que 16% des adultes français éprouvaient des difficultés à l’écrit. Bien qu’en baisse de 2 points de pourcentage par rapport à 2004, ce chiffre reste toutefois important, ce qui a conduit la France à faire de la lutte contre l’illettrisme une Grande Cause Nationale en 2013. Cette lutte s’inscrit dans un cadre plus large de lutte contre l’exclusion sociale et professionnelle. Avec la mondialisation des flux d’informations, les compétences de base sont, dans nos économies du Savoir, indispensables dans la vie quotidienne et professionnelle des individus eux-mêmes. Ainsi, selon Pont et Werquin (2002) : « les nouvelles technologies de l’information et de la communication en général, ont remis l’écrit au goût du jour […] Avec les nouveaux modes d’organisation du travail, qui entraînent des hiérarchies plus plates par exemple, il faut un niveau moyen général homogène dans l’ensemble de l’entreprise et non plus seulement des compétences de haut niveau dans la partie supérieure de la hiérarchie. On demande partout, aujourd’hui, un élargissement des compétences de base ». Le problème est qu’un nombre important d’individus est sorti du système éducatif en ayant peu ou mal acquis ces compétences et se retrouvent en situation d’illettrisme ou en difficulté face à l’écrit à l’âge adulte. D’autres ne sont aucunement illettrés mais ont des difficultés de maîtrise de la lecture, de l’écriture et de la compréhension du français de par leurs origines migratoires. En effet, les immigrés ont bénéficié d’apprentissages propices au développement de compétences de base, mais ces apprentissages n’ont peut-être pas été en langue française. Les origines migratoires peuvent donc aussi contribuer à expliquer pourquoi certains individus sont moins familiarisés que d’autres à la langue française et pourquoi ils peuvent en avoir une maîtrise fragile, bien que qualifiés, voire hautement qualifiés.

S’il est possible de vivre avec une faible maîtrise de la lecture, de l’écriture, de la compréhension écrite et orale et du calcul, le coût lié à une telle situation peut être élevé, pour la société toute entière, certes, mais aussi et avant tout pour l’individu lui-même. Une personne illettrée ou maitrisant mal les savoirs de base risque en effet d’être « sanctionné » par et sur le marché du travail (risque accru de chômage, de contrat de travail précaires, moindre salaires…).

C’est dans cette perspective que s’inscrit cet article avec deux objectifs principaux. Il s’agira tout d’abord de montrer que la prise en compte du niveau individuel de compétences de base améliore l’explication de certaines situations occupées à l’égard du marché du travail et ce, parce qu’elles enrichissent la mesure du capital humain des individus. Les compétences de base doivent donc donner un nouvel éclairage sur les situations de déclassement, d’exclusion du marché du travail et de l’emploi. Il sera question ensuite de montrer que certaines populations d’origine immigrée, bien que n’ayant pas nécessairement un faible niveau de qualification ni de difficultés cognitives particulières, ont plus de difficultés à acquérir des compétences de base en français en raison de leurs caractéristiques propres. Il s’agira donc d’appréhender plus spécifiquement quels sont les éléments susceptibles d’affecter la performance productive des primo-arrivants en français écrit.

1. Niveau d’éducation et niveau de compétences

La question des savoirs cognitifs réellement acquis par les élèves à fait l'objet d'une abondante littérature dans les recherches en éducation. De nombreuses enquêtes nationales ou internationales se sont développées pour mesurer et comparer la qualité des apprentissages et non plus seulement la quantité d'éducation acquise par les individus (Mons, 2008). La notion de compétences s'est imposée progressivement dans ces enquêtes non sans lien avec l'émergence d'une approche par compétences, approche initialement utilisée dans le monde du travail et de la formation professionnelle (Romainville, 2001). En réalité, la compétence serait complémentaire aux savoirs, en cela qu’elle intègre la capacité à utiliser et à mobiliser des savoirs et des connaissances dans une situation donnée (Roegiers, 1999). Ce n’est plus tant les savoirs eux-mêmes qui importent que l’utilisation qui en est faite. Derrière le terme compétence se cache donc l’idée de « potentiel » à agir efficacement dans un contexte parfois complexe et imprévisible.

La notion de compétence a pris une ampleur de plus en plus grande dans les questions relatives à la formation (initiale et continue) parce que l’une des principales conséquences des progrès technologiques sur l'emploi a été l’élévation progressive de la structure des qualifications recherchées et demandées par les employeurs (Autor et al., 1998 ; Card et Dinardo, 2002). Or, pour répondre aux besoins du marché du travail et consolider les savoirs de base d’une société tout entière, la tactique des pouvoirs publics a été d'accroître le niveau moyen d'éducation de la population, en l’encourageant à se former. Mais dans cet élan, l'aspect qualitatif s’est vite révélé secondaire, l’élévation du niveau moyen d’éducation ne garantissant pas pour autant une élévation homogène du niveau de compétences à travers la population.

D’après les théories standards en économie de l’éducation, les compétences sont légitimement indissociables du stock d’éducation reçu. Une autre hypothèse consiste à considérer que le diplôme filtre imparfaitement les compétences des individus sur le marché du travail. Approximer le niveau de compétences par le niveau de diplôme serait alors assez réducteur de la réalité. Il existe certes une corrélation positive entre le niveau de compétences de base et le niveau de diplôme mais cette corrélation reste imparfaite (Place et Vincent, 2009). Cela nous amène à penser que le diplôme n’est pas un « indicateur » suffisant pour avoir une idée juste du niveau de compétences des individus et que par conséquent, l’impact des diplômes sur les « outcomes » du marché du travail est sans doute surestimé (Hause, 1972). Les compétences de base seraient donc des prédicateurs de la productivité individuelle complémentaires aux diplômes. Confrontées au marché du travail, elles doivent alors contribuer à expliquer certaines situations comme la participation au marché du travail, l’accès à l’emploi ou encore le déclassement.

Le niveau de littératie aurait même parfois un impact plus grand sur le potentiel d’employabilité que le niveau de diplôme (Finnie et Meng, 2007). Toutes choses égales par ailleurs, les individus ayant de faibles niveaux de compétences de base (littératie et numératie confondues) ont effectivement plus de risques d'être au chômage ou encore d'occuper des emplois pas ou peu qualifiés. Ils ont également une plus faible probabilité d'utiliser un ordinateur dans leur travail, de recevoir une formation et de progresser au sein de leur entreprise (Bynner et al., 2001). Ces compétences ne sont donc pas seulement les principaux déterminants des progrès scolaires et de la poursuite des études (Mangini, 2012). Elles semblent aussi conditionner l’insertion et la carrière professionnelle, tant pour les hommes que pour les femmes (Charrette et Meng, 1998 ; McIntosh et Vignoles, 2001 ; Chiswick et al., 2003 ; De Coulon et al., 2007), d’autant plus que si l’on se place du point de vue des employeurs, il semblerait que le niveau individuel de compétences de base prenne de plus en plus de poids dans les décisions de recrutement (Brown et Hesketh, 2004). D’après une enquête menée en 2007 par l’Institut anglais des Administrateurs (Institute of Directors, IoD), sur une liste de 28 compétences clés pour l’emploi, la littératie, la compréhension orale et la numératie étaient respectivement classées comme étant la deuxième, la troisième et la sixième compétence la plus importante.

2. Compétences, participation au marché du travail et déclassement professionnel

Si les compétences ont leur importance dans l’accès à l’emploi, qu’en est-il de leur rôle dans la participation au marché du travail ? En effet, à notre connaissance, aucune recherche n’a exploré cet aspect. Pourtant, dans un contexte de chômage de masse, les individus qui ne maitrisent pas les bases de la lecture, de l’écriture, du calcul ou encore de la compréhension orale sont potentiellement moins à même de participer au marché du travail, compte tenu des pratiques de recrutement et de l’enrichissement du contenu du travail. En effet, malgré l’augmentation de la part de l’emploi non-qualifié dans l’emploi total depuis les années 90, il semblerait que les tâches qui incombent aux salariés occupant ce type d’emploi requièrent globalement plus de compétences et de savoirs, notamment en raison de la tertiarisation des emplois non qualifiés (Rose, 2012). De plus, avec le développement des NTIC mais aussi des chartes qualité, des règlements intérieurs, des règles de sécurité etc… il y a un véritable glissement des consignes orales vers l’écrit depuis l’après-guerre qui contribuent à exclure les personnes en situation d’illettrisme du marché du travail1. De fait, nous émettons comme première hypothèse que les compétences de base contribuent aussi à expliquer la participation au marché du travail : ce sera notre première hypothèse de recherche.

La création du baccalauréat professionnel, l’objectif aujourd’hui atteint d’amener 80% d’une génération au niveau baccalauréat ou encore la diversification de l’offre de formation dans l’enseignement supérieur sont autant de facteurs qui ont contribué à une élévation sans précédent du nombre de diplômés ces dernières années. En 2009, 44% des générations nées de 1979 à 1983 sont diplômées du supérieur, soit 21 points de plus que les générations nées entre 1961 et 1965 au même âge. Parallèlement à l’élévation du niveau de diplôme de la population active, s’opère une élévation du niveau de qualification des emplois. Toutefois, il semblerait que ces évolutions ne se soient pas faites au même rythme. D’après Fournié et Guitton (2008), entre 1994 et 2006, la hausse des niveaux de diplôme des actifs a été plus rapide que celle du niveau de qualification des emplois, provoquant ainsi une déformation par le haut de la structure des qualifications et par conséquent, des phénomènes massifs de déclassement2 en début de carrière (Forgeot, Gautié, 1997 ; Nauze-Fichet, Tomasini, 2002 ; Guironnet, 2006).

A l’instar du chômage, le déclassement peut être considéré comme une forme de sous-emploi liée à un déséquilibre entre l’offre et la demande de diplômés émanant du système productif, et pouvant résulter d’une inflation de titres scolaires. En théorie, un tel déséquilibre ne serait que temporaire, si les générations suivantes ajustaient leur choix éducatif. Or, sur longue période en France, des travaux empiriques indiquent que l’ampleur du déclassement des jeunes est de plus en plus importante d’une génération à une autre (Couppié, Giret et Lopez, 2005). Le manque d’expérience professionnelle ou encore les facteurs conjoncturels (évolution du chômage) peuvent expliquer les situations de déclassement des jeunes. Une autre hypothèse est de considérer qu’elles peuvent aussi résulter d’un manque de compétences, « toutes choses égales par ailleurs ». Parmi les rares études existantes, Pryor et Schaffer (2000) ont montré que les travailleurs américains déclassés ont en général des capacités cognitives inférieures, indépendamment de leur niveau de diplôme, que ceux qui ne sont pas déclassés. Green et al (1999) ont révélé quant à eux, à partir des données de la « National Child Developement Study », que les individus qui avaient de faibles scores en mathématiques à l’âge de 16 ans étaient significativement plus enclins à être déclassés plus tard. Enfin, d’autres recherches, bien que n’intégrant pas une mesure explicite des compétences, plaident également pour un déclassement lié à l’hétérogénéité du capital humain et non pas à un déséquilibre momentané entre offre et demande de qualifications (McGuinness et Bennett, 2007 ; Chevalier 2003 ; Chevalier et Lindley, 2009 ; Sohn, 2010). Pour un même diplôme, la variabilité des compétences acquises expliquerait la persistance de la sur-éducation, l’absence de reclassement, mais également les sanctions salariales liées au déclassement. Allen et Van der Velden (2001) soulignent également que l’inadéquation entre les compétences acquises et les compétences requises expliquent beaucoup plus que le déclassement l’insatisfaction des salariés et leur intention de rechercher un autre emploi.

Compte tenu de ces éléments, nous émettons donc comme deuxième hypothèse que des individus sont potentiellement déclassés mais « en apparence » uniquement. En effet, nous supposons que certains occupent un emploi dont le niveau de diplôme requis est effectivement inférieur à celui qu’ils détiennent, mais qu’en parallèle, le niveau de compétences associé à l’emploi correspond, lui, bel et bien à leur niveau « réel » de compétences, d’où le déclassement « en apparence ». En d’autres termes, nous supposons que le niveau de compétences contribue à expliquer les situations de déclassement bien qu’il ne soit pas la seule variable explicatrice.

3. Caractéristiques migratoires et acquisition de la langue du pays d’accueil

Une bonne connaissance de la langue du pays d’accueil est essentielle pour l’intégration des primo-arrivants3 (Alba et Nee, 2003 ; Bean et Stevens, 2003). Pourtant, beaucoup d’entre eux parlent peu, ou avec difficulté, la langue du pays vers lequel ils migrent (Portes et Rumbaut, 2006), ce qui peut nuire à leur carrière professionnelle, tant en termes d’emploi que de salaires (Dustmann et Fabbri, 2003 ; Berman et al., 2003). Il est compréhensible que des personnes dont le français n’est pas la langue maternelle, et venant souvent de milieux sociaux défavorisés dans leur pays d’origine, ne parlent pas ou peu le français en arrivant en France. Or, l'apprentissage du français pose la question des savoirs de base pour les plus défavorisés et introduit de fait un rapport inégalitaire avec les natifs. Ce rapport s'inscrit dans un contexte où la maîtrise imparfaite du français, surtout écrit, devient de plus en plus un handicap en raison des mutations technologiques et organisationnelles qui s'opèrent dans la société et dans le monde du travail, comme nous l’avons déjà évoqué.

D’après les travaux empiriques existants, la capacité à apprendre la langue du pays d’accueil, vue comme une fonction de production de compétences, dépend principalement de caractéristiques individuelles (âge, sexe, pays d’origine…). Néanmoins, à notre connaissance, aucune recherche ne fait vraiment la distinction entre ce qui relève des ressources (facteurs de production) dont disposent les primo-arrivants pour produire de la compétence linguistique et les éléments qui peuvent entraver ou stimuler une utilisation efficace de ces ressources pour optimiser le processus productif (de compétences). Pourtant cette distinction permettrait de mieux comprendre pourquoi certains immigrés arrivent à mieux acquérir la langue du pays d’accueil que d’autres alors qu’ils ont passé moins de temps à l’apprendre.

Il existerait deux principaux facteurs de production de compétences linguistiques4 : le niveau de scolarité et le temps de présence en France. Le niveau de scolarité d’une part car au cours d’une longue scolarité, les individus ont étudié de façon approfondie la grammaire, le vocabulaire et la structure propre à leur langue maternelle. Or, une bonne connaissance de sa langue maternelle doit favoriser le transfert des compétences linguistiques d’une langue vers une autre (Chiswick, 1998). De plus, les individus ayant de hauts niveaux d’éducation ont une probabilité plus élevée d’avoir été formés à une langue étrangère pendant leur cursus, langue qui correspond bien souvent à celle du pays d’immigration (Wolton, 2008). D’autre part, le temps de présence donne une indication sur les opportunités que les immigrés ont eues d’apprendre et de se perfectionner dans la langue du pays d’accueil (Johnson et Newport, 1989 ; Birdsong, 2005). Dans ce cas, ce n’est pas tant le temps de présence dans le pays d’accueil qui compte que la capacité effective à utiliser cette durée de façon optimale pour produire de la compétence dans la langue du pays d’accueil. Il faut alors distinguer deux aspects : le nombre d’années de présence et l’intensité des liens créés avec la langue du pays d’accueil pendant ce nombre d’années (Chiswick, 2001), sachant que sans temps de présence dans le pays d’accueil, aucun lien n’aurait pu être créé, en particulier pour les primo-arrivants n’ayant pas évolué dans un contexte francophone. Cette distinction est fondamentale car elle permet de comprendre ce qui est du ressort des ressources en elles-mêmes d’une part, et ce qui détermine l’efficacité d’utilisation des facteurs d’autre part.

On peut alors faire l’hypothèse que le niveau de compétences en français écrit (P) est conditionné par le temps passé en France (T), par la durée d’éducation (S) mais aussi et surtout par la capacité individuelle à produire efficacement de la compétence à partir de ces deux facteurs de production (E), d’où:

P = P(T,S,E)

où PT > 0, PS > 0 et PE >0.

Nous supposons également que la capacité individuelle à utiliser efficacement ces deux facteurs est influencée par divers éléments liés au contexte de vie (niveau de diplôme de la mère, lieu d’habitation…) et à l’origine migratoire (langue maternelle, langue parlée à la maison…).

4. Données mobilisées

Afin d’explorer ces différentes questions de recherche, nous adopterons une approche quantitative en exploitant les données de l’enquête Information et Vie Quotidienne (IVQ), réalisée en 2004 par l’INSEE. Cette enquête porte sur l'évaluation des compétences des adultes de 18 à 65 ans via des exercices et des mises en situation de la vie quotidienne.

L'avantage de cette enquête réside dans ses données supposées être fiables. En effet, l’enquête IVQ a pour ambition de répondre aux failles des évaluations internationales sur les compétences des adultes en tenant compte de la plupart des critiques formulées à l’égard des enquêtes IALS et ALL5. En effet, l’enquête IALS s'étant soldée par le retrait de la France suite à une vive polémique autour de ses « très médiocres » résultats, aucun chiffre fiable n'avait pu être dégagé dans l’Hexagone jusqu’au début des années 2000 (Guérin-Pace et Blum, 2000 ; Bonnet et al. 2001). Dans ce contexte, l'arrivée de l'enquête IVQ est alors apparue comme une véritable avancée, appuyant et poursuivant ainsi les évaluations des compétences de base des jeunes adultes faites dans le cadre des Journées d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD), instaurées en 1998.

Les compétences de base évaluées dans l'enquête IVQ de 2004 sont la littératie, la numératie et la compréhension orale. La littératie est « l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités » (OCDE, 2000). Elle se distingue donc de l'alphabétisation, en cela qu'elle va au-delà de la simple question : « Savez-vous lire et écrire ? » La littératie cherche plutôt à répondre : « Dans quelles mesure savez-vous lire et écrire ? » Afin de quantifier le niveau de littératie, plusieurs sous-compétences sont mesurées via différents supports (graphiques, journaux…) : la lecture de mots, la grammaire, le vocabulaire ou encore la compréhension de textes simples susceptibles d'être rencontrés dans la vie de tous les jours. La notion de numératie, quant à elle, reprend les mêmes principes, mais dans le domaine de la maîtrise des nombres et du calcul. Enfin, les individus sont aussi testés sur leur aptitude à comprendre un message oral à d’un bulletin d'informations enregistré qui fera ensuite l'objet de plusieurs questions. A noter que chacune de ces trois compétences est mesurée sur une échelle allant de 0 à 100 en guise de score6. Ce sont ces scores de compétences qui seront utilisés tout au long de cet article.

5. Résultats

Les résultats obtenus valident en partie les hypothèses énoncées. Tous ne pourront être présentés, nous ne retiendrons donc que les plus intéressants7.

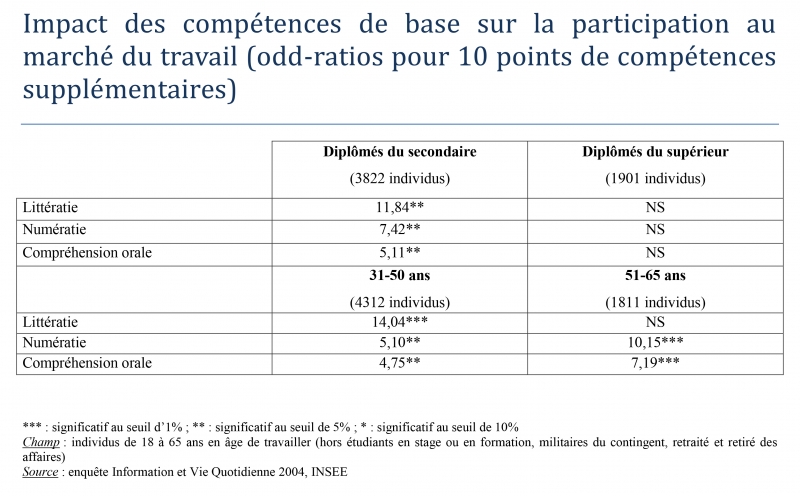

Concernant la première hypothèse, nous constatons que les compétences de base jouent bel et bien un rôle significatif sur la participation au marché du travail8 en particulier pour les diplômés du secondaire – autrement dit pour les titulaires d’un diplôme répandu pour lequel il existe une certaine hétérogénéité des compétences – et les seniors (cf. tableau 1)

Les résultats non-significatifs (NS) associés aux compétences de base des diplômés du supérieur laissent à penser qu’à ce niveau, le diplôme filtre assez convenablement le niveau de compétences de base. A l’inverse, les coefficients significatifs des compétences de base des diplômés du secondaire suggèrent que ces dernières sont valorisées sur le marché du travail : elles peuvent faire « la différence » pour expliquer que certains individus se retirent plus que d’autres du marché du travail, toutes choses égales par ailleurs. Cette significativité suggère par là-même que le diplôme ne suffit pas pour donner une idée juste du niveau de compétences. L’inclusion de scores de compétences fournit ainsi une information supplémentaire sur la dotation individuelle en capital humain et elle en améliore donc la mesure.

De plus, d’après le tableau 1, 10 points supplémentaires en numératie et en compréhension orale augmentent la probabilité d’un senior de participer au marché du travail de 10,2% et de 7,2% respectivement. Ces résultats montrent donc que les compétences de base des seniors sont toujours valorisées sur le marché du travail malgré leur âge, qui aurait pourtant pu être source de discrimination par exemple.

Ces résultats plaident ainsi en faveur d’un accroissement de la formation continue à destination de ces publics. Il s’agit de renforcer un niveau de compétences supposé fragile pour les peu diplômés et de retarder l’obsolescence des compétences pour les seniors… afin de diminuer leurs risques d’exclusion du marché du travail.

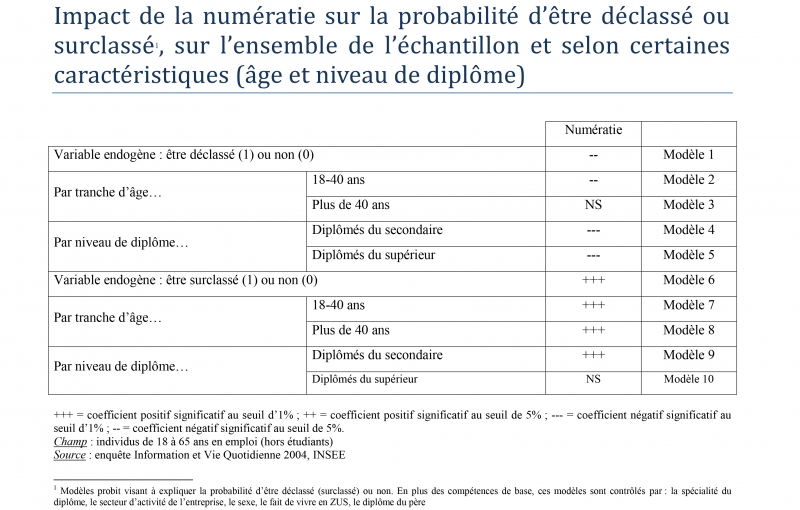

Par ailleurs, les compétences de base – et en particulier la numératie – ont très souvent un impact significatif sur les situations de déclassement et de surclassement ce qui valide en partie notre deuxième hypothèse. Ainsi, plus le score en numératie est élevé, plus la probabilité d’être déclassé diminue (modèle 1 : coefficient négatif) et plus la probabilité d’être surclassé augmente (modèle 6 : coefficient positif) et ce de manière significative (cf. tableau 2).

Le niveau de numératie impacte surtout le déclassement et le surclassement des moins de 40 ans (modèles 2 et 7), certainement en raison de l’évolution des emplois et du besoin croissant de ce type de compétences pour s’adapter au NTIC (Bynner, 2004). En revanche, la numératie ne semble pas avoir d’effet sur le déclassement des plus de 40 ans (modèle 3), peut-être parce que pour les générations plus anciennes, il existe une meilleure adéquation entre diplôme et compétences de base.

Les résultats par niveau de diplôme, vont dans le même sens que pour l’ensemble de la population (modèles 4, 5 et 9). Cependant, le surclassement des sortants de l’enseignement supérieur (modèle 10) ne semble pas lié à un surplus de numératie, le coefficient étant non-significatif. On pourrait penser qu’à ce niveau, d’autres compétences importent comme les compétences managériales qui permettent le passage de statut technicien au statut cadre.

Ces quelques résultats auront permis de mettre en évidence que des compétences, comme la numératie, contribuent, toutes choses égales par ailleurs, à expliquer le déclassement et le surclassement, ce qui alimente la réflexion autour de ces situations dans une approche relativement novatrice.

Globalement ces résultats montrent l’importance de la lecture, de l’écriture et du calcul principalement dans l’explication des situations individuelles à l’égard du marché du travail. La maîtrise de ces compétences dans la langue du pays d’accueil est donc pour les individus d’origine immigrée une question importante en vue d’une intégration sociale et professionnelle réussie dans leur pays de destination. Or, la migration constitue une arrivée de populations dotées de caractéristiques différentes de celles de la population native tant en termes d’âge, de patrimoine, de culture que de capital humain ou encore de langues. La place des immigrés en France et leurs capacités à apprendre la langue française suscitent donc un certain intérêt pour les primo-arrivants.

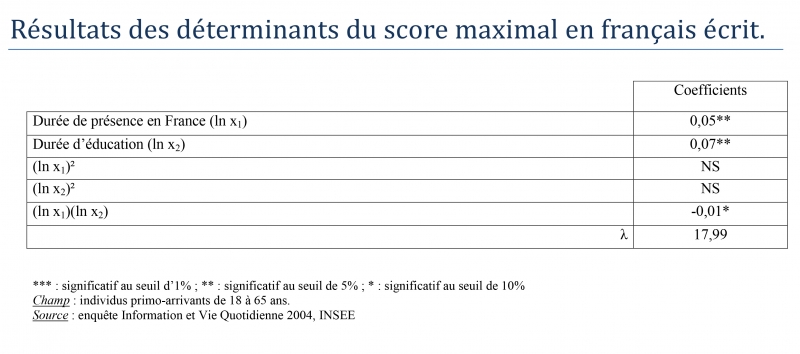

Pour tester notre troisième hypothèse de recherche, qui s’inscrit dans ce contexte, nous avons opté pour une approche par frontière stochastique de production9 (cf. tableau 3). Celle-ci nous permet d’analyser les distances individuelles par rapport au score maximal qu’un primo-arrivant est sensé pouvoir atteindre étant données sa durée d’éducation et sa durée de présence en France (deux facteurs de production présupposés) (cf. tableau 3).

Tout d’abord, ce modèle met en évidence un effet positif et significatif des durées d’éducation et de présence en France (coefficients positifs), ce qui confirme bien qu’il s’agit de deux facteurs de production « robustes ». Il semblerait également qu’il y ait un effet de substitution entre les deux facteurs (coefficient négatif), c’est-à-dire qu’une faible durée d’éducation peut être par exemple compensée par une durée de présence en France plus importante et vice-versa.

En outre, notons que 18% de la variance totale de la production de compétences en français écrit soit due à une utilisation sous-optimale des facteurs de production. L’analyse révèle que plusieurs éléments peuvent expliquer que cette utilisation soit plus ou moins efficace. En l’occurrence, ne jamais parler le français à la maison et avoir une langue maternelle structurellement éloignée du français (tel que le turc, l’arabe, le chinois…) sont des éléments qui entravent très fortement l’utilisation efficace des facteurs de production. Un individu qui ne parle jamais le français à la maison a, par exemple, quatre fois plus de risques d’utiliser inefficacement ses facteurs de production qu’un individu qui parle exclusivement le français chez lui. A l’inverse, les éléments qui favorisent l’utilisation efficace des deux facteurs de production sont : un haut niveau de diplôme de la mère et le fait d’être arrivé avant l’âge de fin de scolarité obligatoire en France.

Ainsi à dotation factorielle égale, les écarts interindividuels de scores en français écrit peuvent s’expliquer par une efficacité différenciée de l’utilisation des ressources. Cette efficacité est surtout conditionnée par l’usage du français à la maison et la langue maternelle. Ces résultats devraient être pris en compte dans le débat autour des politiques éducatives et de formation à l’égard des primo-arrivants, en vue de favoriser leur apprentissage du français, indispensable pour s’insérer dans la vie active et dans la société. Les politiques publiques devraient ainsi mieux cibler les actions à mettre en place selon les caractéristiques propres aux primo-arrivants et notamment selon leur langue maternelle.

6. Conclusion

A partir d'un travail sur les compétences de base, cet article repose ainsi sur l’idée qu’il existe une déconnexion partielle entre les différentes échelles de mesure du capital humain et que la mesure du capital humain via la seule durée d’éducation (ou le seul niveau de diplôme) ne saurait se suffire à elle-même. Ainsi, la prise en compte des compétences de base des adultes dans la mesure du niveau de capital humain améliore l’explication de certains « outcomes » du marché du travail, toutes choses égales par ailleurs.

Mais la déconnexion partielle des mesures du capital humain n’est pas forcément due à l’homogénéisation de l’offre de travail. Elle peut également être liée à l’origine migratoire de l’individu ou de sa famille et à son intégration dans la société. En effet, il semble naturel de penser que les individus d’origine étrangère se trouvent plus en mal de valoriser leurs compétences de base (écriture, lecture, compréhension écrite et orale) face à une demande de travail pour laquelle ils ne sont pas a priori préparer, surtout lorsque la production même de ces compétences s'est faite dans une langue différente. La maitrise des compétences en français écrit et oral relève donc plutôt de compétences linguistiques indispensables pour une intégration durable et réussie en France. Or, la société et l’environnement général dans lesquels s’intègre l’individu a également un rôle actif dans la production des compétences linguistiques. C’est pourquoi nous avons parallèlement cherché à montrer que certaines populations migrantes étaient plus à même de produire et d’acquérir la langue française que d’autres, en raison de leurs caractéristiques propres. Notre travail se situe donc à la croisée de l’économie de l’éducation, du travail et de l’immigration.