Prémisse

Ma thèse, intitulée Dino Buzzati et Claude Louis-Combet entre la chair et l’âme et dirigée par M. Bruno Curatolo, a été soutenue en juin 2012 en présence notamment de l’écrivain Louis-Combet. Il s’agit d’une analyse, pour la première fois ensemble, des univers créatifs de Dino Buzzati (Belluno, 1906 – Milan, 1972) et Claude Louis-Combet (Lyon, 1932–), selon la dualité chair et âme, qui est une constante de leur Œuvre respective. Afin de restituer au lecteur une vision d’ensemble de deux productions à l’apparence éloignées, de par les époques et les styles propres aux deux auteurs, mais si proches sur le plan de la sensibilité spirituelle et de l’imaginaire, je me suis laissée guider par les autobiographies romancées, les réélaborations mythologiques et les écrits sur l’art signés Dino Buzzati et Claude Louis-Combet.

C’est précisément ce dernier aspect que je souhaite illustrer à l’occasion de ce colloque interdoctoral dijonnais, car le chemin que j’ai parcouru au sein de ces deux grandes œuvres a abouti dans ce que j’aime appeler un « jardin de Saint-Marc » (comme celui de Laurent de Médicis, dans lequel se sont formés les grands peintres de la Renaissance), animé – dans le cas de mon travail – par de multiples artistes (peintres, sculpteurs, photographes), qui ont inspiré nos auteurs et (en ce qui concerne les contemporains) qui ont collaboré avec eux. Grâce à Hieronymus Bosch, Rembrandt, Odilon Redon, Yves Klein, Andy Warhol, les contemporains Dado, Takesada Matsutani, Roland Seneca, le bisontin Pierre Bassard, et bien d’autres artistes, j’ai pu déceler en profondeur la sensibilité esthétique des deux écrivains, exprimée – dans le cas de Buzzati – notamment à travers une activité picturale de qualité.

La passion de nos auteurs pour l’art figuratif remonte aux premières années de leur vie. Ils racontent avoir été profondément fascinés – pendant leur enfance – par l’œuvre de Gustave Doré et d’autres illustrateurs, tels que Lipman, illustrateur d’une édition de fin XIXe siècle de Quo vadis ? de Sienkiewicz – un roman qui a beaucoup marqué Claude Louis-Combet –, le symboliste italien Alberto Martini, pour lequel le jeune Dino était fortement passionné (et qu’il avait découvert en lisant les textes d’Edgar Allan Poe), conjointement à l’œuvre de l’Anglais Arthur Rackham (illustrateur de livres de jeunesse, tel qu’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll). Nous pouvons remarquer comment, déjà à travers les goûts artistiques (ainsi que littéraires) de Buzzati et Louis-Combet à l’âge de dix, douze ans, émergent des éléments essentiels concernant leur œuvre à venir. L’écrivain bisontin a une prédilection pour l’esthétique classique, tandis que les goûts de son confrère italien sont orientés plutôt vers le fantastique noir, sombre : et cela préannonce leurs styles d’écriture respectifs.

Cette allocution, dont l’objectif est de donner un aperçu de l’évolution de la sensibilité artistique des deux écrivains, permettra de montrer combien l’image a été un support fondamental à leur parole.

Buzzati et Louis-Combet, narrateurs d’art

En premier lieu, il faut rappeler que Buzzati et Louis-Combet sont tous deux « narrateurs » d’art – une expression que j’aime employer pour mettre l’accent sur leur habilité à commenter des œuvres d’art comme s’il s’agissait de leurs plus beaux récits.

C’est avec l’expression chroniqueur d’art que l’écrivain-journaliste italien préférait définir son activité au service de l’art figuratif. En revanche, l’idée d’être souvent qualifié de critique l’irritait fortement, un refus tout à fait compréhensible, pour deux motifs essentiels : d’une part, parce que c’est toujours pour le compte de son journal – le Corriere della Sera – qu’il devait rendre compte d’expositions remarquables, dont la Biennale de Venise était souveraine, et de l’œuvre d’artistes principalement contemporains ; d’autre part, parce que sa façon d’approcher l’art et les artistes était totalement différente de celle adoptée par les critiques traditionnels, normalement liés à un courant bien précis dont ils s’érigeaient en défenseurs et, en contrepartie, avec une attitude fortement méprisante à l’égard d’autres modes d’expression. Buzzati tenait à souligner, dans ses articles, cet écart profond entre la « chronique », appartenant à la sphère – pour lui domestique – du journalisme, et la « critique », appartenant à une élite de savants qui s’amusaient, généralement, à rendre l’art inaccessible aux néophytes, en employant un langage alambiqué, tendant parfois au grotesque1. Des grands noms, tels que Giulio Carlo Argan – auteur, entre autres, d’un inoubliable manuel de l’art italien2 qui a accompagné plusieurs générations d’étudiants –, Gillo Dorfless et Gérald Gassiot-Talabot, sont parfois cités dans les articles de Buzzati pour leur pédanterie. En somme, il prend le risque de critiquer ceux qui font de la Critique leur métier.

La figure du critique d’art a été, par ailleurs, parmi ses sujets d’inspiration privilégiés pour la réalisation de récits à connotation satirique. Il suffit de citer le court récit « Le peintre » (de Nous sommes au regret de…), ainsi que les nouvelles (recueillies dans Les Sept messagers) intitulées Bataille nocturne à la Biennale de Venise et Le critique d’art. Ce dernier texte exprime – plus que tout autre – l’arrogance qui pousse quelques critiques d’art à se rendre ridicules ; bien évidemment, il présente de façon paradoxale un esprit que Buzzati percevait chez quelques critiques d’art de son époque. La généralisation de ce phénomène serait toutefois inique ; et surtout, on peut admettre que l’approche entre la critique et le lectorat a sensiblement évolué dans ces dernières décennies. La pédanterie a laissé place à un plaisir de la communication et de la transmission des savoirs, tel qu’on peut l’apercevoir, par exemple, chez le critique d’art franco-italien Philippe Daverio (Mulhouse, 1949 –), dont les analyses parviennent à passionner également les néophytes.

En réalité – comme le rappelle également Antonella Montenovesi3 – l’univers artistique était devenu un champ de bataille après 1945, où de multiples courants – du réalisme à l’art abstrait – se faisaient la guerre pour des raisons qui dépassaient largement la pure approche esthétique, mais au nom d’un engagement moral, social et politique, considéré nécessaire à l’issue de la triste et longue période des deux guerres qui changèrent le monde. Buzzati, par contre, avait réussi à porter dans le jeu subtil de la critique d’art une humilité inédite – celle qui a toujours caractérisé notre auteur –, en jouant le rôle d’un néophyte et se présentant, plutôt, comme un homme moyen, doué d’une culture générale vouée à l’éclectisme et à une grande ouverture d’esprit, à un respect profond vis-à-vis des sentiments de l’artiste et de la manière dont il désire les exprimer, en se laissant souvent emporter par un enthousiasme presque enfantin, naissant de l’empathie qu’il parvient à instaurer avec celui-ci. Notre auteur réinvente, en quelque sorte, la critique d’art. Il la fait descendre de son piédestal ; il la rapproche davantage de l’âme de l’artiste et du spectateur.

L’appellation « chroniqueur d’art » me semble, cependant, réductrice pour Buzzati. Lorsque nous lisons les articles consacrés à ses contemporains (Francis Bacon, Yves Klein, Claes Oldenbourg), à ceux qui avaient précédé sa génération (Giorgio Morandi, Giorgio De Chirico), ainsi qu’aux artistes du passé (Hieronymus Bosch, Andrea Mantegna), nous pouvons constater la grande qualité narrative de ses analyses et l’efficacité de son inspiration imaginative, capables de nous projeter dans des histoires si proches de ses contes fantastiques. L’escamotage de Miss Ulderica Schiassi, personnage fictif, inventé et utilisé par Buzzati afin de créer un débat sur la mort soupçonnée de l’art, est un exemple emblématique. C’est pourquoi je préfère considérer notre auteur comme un narrateur d’art.

Et un autre inestimable narrateur d’art est certainement Claude Louis-Combet. Indifférent aux modes et aux enjeux du marché de l’art, l’écrivain bisontin tisse, depuis une quarantaine d’années, d’importants liens avec beaucoup d’artistes contemporains – dont des photographes qui jouent aussi un rôle important –, pour lesquels il a écrit des articles, des présentations de catalogues et de monographies, en accueillant, en échange, les images de leurs œuvres dans beaucoup de ses récits et recueils de poésies, de sorte que sa parole se mette au service de leur art et que les artistes traduisent en images les sentiments révélés par le poète-écrivain.

En se laissant emporter par les émotions esthétiques de dessins, gravures, peintures, sculptures, photographies, notre auteur chante la puissance de lignes, formes, couleurs, volumes, et il le fait à sa manière : par le biais d’une élocution lyrique renvoyant à la quête d’une beauté ancestrale, mythique, divine, cosmique. L’art – comme il l’a déclaré à de multiples occasions – est devenu, pour lui, l’élément essentiel, la source vive d’une existence qui, à partir de l’âge de vingt ans, a dû s’acheminer dans l’absence de la foi. C’est pourquoi il existe en Louis-Combet le besoin inépuisable d’une pratique d’écriture qui n’est pas fin en soi, mais qui veut atteindre l’Absolu ou, par négation des choses, le Néant. Et la collaboration et l’amitié avec des artistes l’ont sans doute fait sentir moins seul dans sa quête, lui ouvrant les portes de l’indicible. Voici ce qu’il relate dans l’Introduction à Des artistes4, volume qui recueillit la quasi-totalité de ses écrits sur l’art :

[…] dans les plus difficiles crises ou épreuves de la vie, l’attachement à la quête de la beauté – à l’essentielle vérité de l’art et de la poésie – me fut un véritable secours, en l’absence de Dieu et dans la faillite de la foi chrétienne. Du reste, mon application à l’écriture témoigne entièrement de ma fidélité à cette certitude que l’expression – artistique, poétique, littéraire – est la seule et ultime compensation au deuil d’éternité.5

Ce que j’ai évoqué à l’instant au sujet de Buzzati, vaut également pour Louis-Combet : nos deux auteurs ont en commun le don de l’humilité, ce qui ne signifie nullement « sous-estime de soi » mais, bien au contraire, « pleine conscience de ses capacités et de ses limites », assumées en toute sérénité, sans orgueil ni honte. Ils ne se considèrent pas comme des experts d’art, mais des amateurs, des passionnés, et cela les a rendus absolument libres de s’exprimer au sujet des artistes qu’ils ont rencontrés sur leur chemin. Leurs écrits sur l’art vont bien au-delà de la simple analyse. Par exemple, avant de présenter l’œuvre d’un artiste, ils aiment esquisser la personnalité de celui-ci, décrire son atelier, sa demeure, afin de dévoiler au fur et à mesure tout ce qui appartient à son univers, comme l’on fait généralement dans la fiction littéraire. Premiers destinataires des émotions renvoyées par une peinture, un dessin, une gravure, une sculpture, ils n’hésitent pas à partager leurs impressions avec leurs lecteurs, avec une sincérité d’esprit touchante.

L’esprit d’un poète-écrivain est voué, par antonomase, à la quête de la beauté, donc celui-ci ne peut rester indifférent au moyen d’expression qui fait de cette quête sa raison d’être. Dans la multitude des créations artistiques, Buzzati et Louis-Combet ont été fascinés, au cours de leur adolescence, surtout par les œuvres des grands peintres de la Renaissance. Leurs inclinations artistiques ont ensuite évolué par rapport à leur psychologie, à leurs études, à leurs rencontres, à leur vécu, à leurs écrits. L’art – que ce soit la peinture, le dessin, la sculpture, la gravure, l’architecture – n’a jamais cessé de les accompagner, en devenant souvent leur source d’inspiration. Ils se sont donc ouverts aux nouvelles tendances artistiques, ils les ont sélectionnées avec leur regard perçant et ont choisi celles qui se rapprochaient le plus de leur sensibilité. C’est pourquoi, le fait d’écrire au sujet d’un artiste ou d’une œuvre d’art n’a jamais été un procédé machinal et objectif pour eux. Dans ce type d’écrits, nous apercevons toujours une projection de nos auteurs, voire, parfois, de leurs héros narratifs.

Ce n’est pas par hasard que Buzzati aimait fortement la peinture de Giorgio De Chirico et de René Magritte, alors qu’il avait du mal à se laisser emporter par les toiles « aseptisées » de Piet Mondrian ; tout comme ce n’est pas par hasard que Louis-Combet a tissé une longue collaboration avec Bérénice Constans, en retrouvant, dans les formes et couleurs « en gestation » de ses peintures, un rappel à la matière utérine qui le hante depuis son expulsion du ventre maternel. Nous pouvons parler, en somme, d’une rencontre des inconscients qui naît entre l’écrivain et l’artiste.

Paroles et images : quelques exemples

Ce qui rend nos écrivains des narrateurs d’art sensibles à leur époque, est l’affinité qu’ils ont su tisser avec les avant-gardes contemporaines. Nous le savons : l’art n’est pas mort après le romantisme comme l’affirmait Hegel, ni même après le dadaïsme, qui de l’Art avait voulu faire tabula rasa. Or, Buzzati et Louis-Combet semblent avoir saisi pleinement – et parfois avant tout autre – la puissance des œuvres des nouvelles générations d’artistes.

Si l’Italien accueille avec enthousiasme l’entrée du Pop art à la Biennale de Venise de 1964 et décidera, ensuite, de se rendre à New York pour rencontrer les figures majeures du mouvement, il n’exprimera pas moins d’intérêt à l’égard d’artistes dont l’œuvre et la personnalité s’éloignent de l’art populaire – comme c’est le cas d’Yves Klein (maître du Nouveau réalisme), avec lequel Buzzati se liera d’amitié –, ou bien il saisira avant l’heure le génie de quelques auteurs de bandes dessinées (notamment Sergio Bonelli) et sera séduit par l’efficacité communicationnelle de cette forme d’art émergente.

De même, les intérêts de l’écrivain bisontin touchent tout type d’expression artistique, et les rencontres qu’il a faites avec de nombreux artistes ont donné naissance à des collaborations fructueuses. Les recueils et ouvrages de Louis-Combet sont souvent accompagnés de dessins et gravures d’artistes contemporains, tandis que l’écrivain lui-même a mis son art au service d’œuvres les plus variées, allant des 2000 photographies du sexe d’une femme6 d’Henri Maccheroni, jusqu’à Via Crucis7, où il donne voix à la souffrance extrême du Christ telle qu’elle est représentée par Gabriel Saury dans le célèbre chemin de croix d’Orchamps-Vennes. Mais aux éditions courantes, s’ajoute un nombre considérable de livres d’artistes, dont je me limiterai, ici, à donner quelques exemples.

Le premier livre d’artiste de Claude Louis-Combet a été réalisé en 1979 et s’intitule Transphallie. Il est illustré de treize eaux-fortes de Gérard Gwezenneg et a été édité chez Les Impénitents. Très éclectique, Gwezenneg est l’auteur de peintures, gravures, dessins, bas-reliefs, sculptures et reliquaires ; et, comme l’a affirmé l’écrivain à l’occasion de l’un de nos entretiens8, c’est précisément l’artiste qui a voulu entrer en contact avec lui, après avoir lu Miroir de Léda (le deuxième texte louis-combetien, publié en 1971 chez Flammarion). L’écrivain a donc accepté d’écrire un texte que Gwezenneg a ensuite traduit en images, par le biais de ses eaux-fortes. Leur collaboration s’est poursuivie avec Larves et lémures (édité en 1996 chez Folle Avoine), où l’artiste breton a réalisé des gravures et l’écrivain bisontin a composé un texte unique, sans paragraphes.

Contemporain de Louis-Combet, Miodrag Djuric, mieux connu comme Dado, naît en 1933 à Cetinje, au Monténégro (ex-Yougoslavie). Il fréquente l’Académie des Beaux-arts de Belgrade et est élève de Marko Čelebonović, l’un des peintres serbes (et slaves) les plus remarquables du XXe siècle. Il s’installe en France en 1956, pays où il vivra jusqu’à sa mort en 2010. C’est en 1987 qu’il fait la rencontre de Claude Louis-Combet, par le biais de Laurent Debut, propriétaire de la maison d’édition Brandes, qui allait publier un recueil de poésies de notre écrivain, Vacuoles9, et qui lui propose de l’illustrer par trois de ses dessins. L’artiste monténégrin décide de rencontrer personnellement Louis-Combet à Besançon et une amitié profonde naît entre les deux hommes, qui collaboreront, au fur et à mesure de l’évolution de leur œuvre, pour la réalisation de nombreux ouvrages, parmi lesquels figure le livre d’artiste Le Don de Langue, avec douze gravures de Dado, édité en 1992 par Alain Controu (lequel collaborera plusieurs fois avec notre écrivain, en réalisant notamment L’Heure canidée en 2005). Pour l’élaboration du Don de Langue, c’est Louis-Combet qui a écrit le texte à partir des images de Dado. Donc, cette fois, c’est l’écrivain qui a été inspiré par l’œuvre de l’artiste.

Laurent Debut est aussi à l’origine de l’amitié et la collaboration de Louis-Combet avec Frédéric Benrath et Christiane Vielle. C’est ainsi que naît, par exemple, Œdipus filius (1999), un livre d’artiste avec des aquatintes de Christiane Vielle réalisées à partir d’un poème unique de Louis-Combet. Ici, nous sommes face à un autre registre, beaucoup plus formel, abstrait, moins fantasmatique par rapport à un artiste comme Dado. C’est l’artiste elle-même qui a travaillé sur la mise en page d’Œdipus et qui l’a publié ; et ce qui fait la particularité du livre, c’est notamment sa forme, puisqu’il est en accordéon.

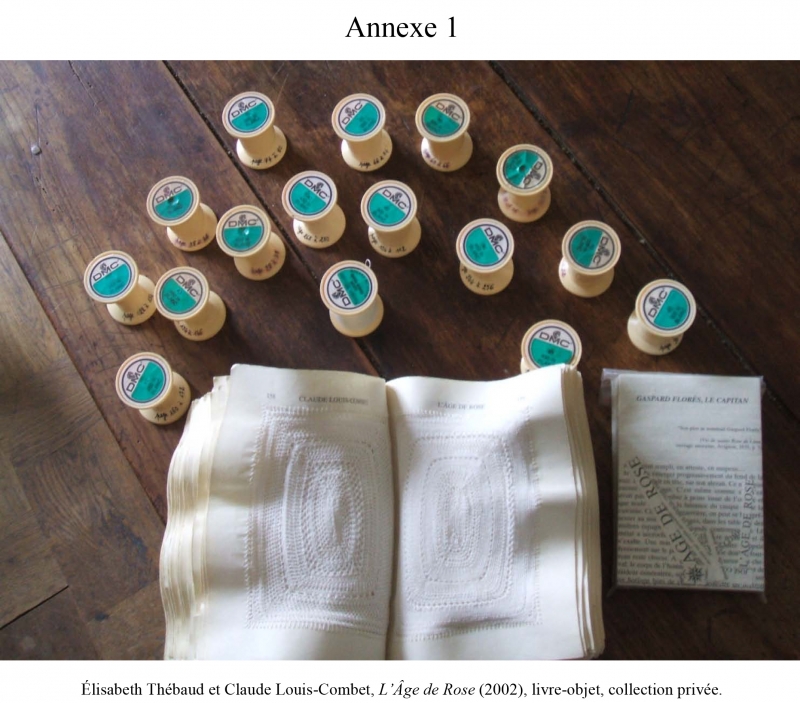

La collection de livres d’artistes de Louis-Combet est enrichie de deux livres-objets – L’Âge de Rose (2000) et Marinus et Marina (2002) –, chacun réalisé en un exemplaire unique, brodé par Élisabeth Thébaud. L’Âge de Rose part de la réélaboration d’un exemplaire commercial du roman éponyme de Louis-Combet, publié en 1998 chez Corti (Annexe 1). L’artiste a laissé la couverture du livre intacte, ainsi que l’ensemble de sa structure (bien qu’elle soit hypertrophiée), et c’est essentiellement à l’intérieur qu’elle a exécuté son travail. Le texte est découpé, Élisabeth Thébaud n’a gardé que le titre et le nom de l’auteur sur l’en-tête ; et de façon extrêmement méticuleuse, elle a brodé chaque page avec un motif différent, en parvenant à n’abîmer pas même une page. Ce que l’on doit souligner de cette création, c’est le caractère psychologique de l’opération accomplie par l’artiste : celle-ci, en effet, a tellement aimé le texte de Louis-Combet au point de vouloir en prendre possession, le détruire et le restituer à l’écrivain de manière fortement personnelle. C’est sans doute un hommage très incisif et fondamentalement poétique, surtout si l’on pense que Claude Louis-Combet tisse un rapport privilégié avec la dentelle. Sa mère – restée veuve très jeune, lorsque Claude n’avait que cinq ans – était obligée de travailler à Paris, tandis que Claude et sa sœur aînée ont été élevés à Lyon par leur grand-mère maternelle, laquelle était justement dentelière : et le motif de la dentelle est évoqué constamment dans ses œuvres majeures. On peut ainsi dire qu’Élisabeth Thébaud, dans cet acte qui pourrait sembler purement créatif et esthétique, a creusé, en réalité, la sensibilité de l’écrivain, jusqu’à atteindre ses souvenirs d’enfance les plus intimes et les plus chers : en quelque sorte, la dentelle est pour Louis-Combet ce que la madeleine était pour Proust. Dans cet hommage à l’écrivain, l’artiste a même joint à sa création les textes découpés et l’intégralité des bobines qu’elle a utilisées (toutes soigneusement numérotées), y compris la dernière bobine non encore terminée. C’est comme si un poète envoyait à sa muse la plume qu’il a utilisée pour lui écrire des vers...

Élisabeth Thébaud a réalisé deux livres à la suite, en l’espace de quatre ans de travail : L’Âge de Rose est de fait suivi par Marinus et Marina, une création offerte à l’écrivain en 2002. Ici, le travail est encore plus stupéfiant. Le livre est toujours hypertrophié, et l’artiste n’a pas découpé les pages, comme dans l’œuvre précédente, mais elle a enlevé avec un poinçon des lettres qui ont été remplacées, une par une, par un motif de dentelle, en réalisant ainsi une sorte de grillage de confessionnal, ce qui renvoie précisément à l’histoire du roman retraçant la vie de la sainte Marina, laquelle fut enfermée par son père dans un couvent d’hommes et, dissimulée en frère Marinus, dut cacher son identité sexuelle jusqu’à sa mort. Nous devons souligner l’importance du choix des textes effectué par l’artiste, puisque nous savons que le roman Marinus et Marina est une charnière de la production louis-combetienne : lorsque l’écrivain le publie en 1979 chez Flammarion, il donne naissance à la mythobiographie, c’est-à-dire à un genre romanesque où l’histoire d’une figure mystique, ou bien mythologique, fusionne avec les suggestions personnelles (désirs, aspirations, craintes, sentiment d’impuissance) et les souvenirs lointains de l’auteur. C’est par ces mots que Louis-Combet affirme l’importance toute particulière que la mise en œuvre de ce nouveau genre littéraire a constitué pour lui :

Les mythobiographies, d’inspiration hagiographiques, Marinus et Marina, Mère des Croyants, L’Âge de Rose, Les Errances Druon, naquirent de la nécessité, en moi, d’allier, en une forme très particulière de récit, sur fond de deuil sans espérance, le souvenir nostalgique de mes aspirations spirituelles et le flux inaltéré de mon désir. Sur un mode en quelque sorte magique et hallucinatoire, par la grâce de l’imagination mais aussi pour le désespoir de l’existence, je mettais en place le mirage de l’unité du charnel et du spirituel, de l’érotique et de la mystique.10

Claude Louis-Combet a collaboré, à ce jour, à l’élaboration d’une trentaine de livres d’artistes, et d’autres créations singulières sont in fieri.

Si l’écrivain bisontin a pu exprimer sa sensibilité à l’égard des arts plastiques grâce à sa collaboration avec des artistes, Dino Buzzati était lui-même peintre : et, pour lui, la peinture n’était nullement un loisir, mais un métier merveilleux, à l’instar de l’écriture et du journalisme. En effet, ce serait une grave erreur de vouloir établir une échelle d’importance entre ces trois activités (journalisme, écriture, peinture), menées par Buzzati avec une rare habileté expressive ; et si l’une de celles-ci devait être considérée comme un violon d’Ingres (voire comme un simple loisir), ce ne serait certainement pas la peinture. Dans la présentation du livre Dino Buzzati, pittore, édité par Bruno Alfieri en 1967 à l’occasion de la première exposition personnelle de Buzzati à la galerie Il portichetto de Milan, c’est le « chroniqueur d’art » du Corriere en personne qui prend la parole, avec une volonté précise d’éclairer son public sur l’équivoque dont il a été victime au cours de sa vie :

Il fatto è questo : io mi trovo vittima di un crudele equivoco. Sono un pittore il quale, per hobby, durante un periodo purtroppo alquanto prolungato, ha fatto anche lo scrittore e il giornalista. Il mondo invece crede che sia viceversa e le mie pitture quindi non le “può” prendere sul serio.11

Cette déclaration – ironique et provocatrice – témoigne, néanmoins, de la grande frustration que Buzzati éprouvait à l’égard de sa faible renommée en qualité de peintre. Il faut par ailleurs préciser qu’il a réalisé ses premiers tableaux bien avant son recrutement au Corriere della Sera et, surtout, une dizaine d’années avant le début de sa carrière d’écrivain. C’est en 1921 qu’il exécute (à l’âge de quinze ans) son premier Autoportrait. Ici, l’influence d’Alberto Martini est manifeste, tout comme dans d’autres tableaux réalisés dans la même période.

Lorsque Buzzati affirme, en 1968, « Che dipinga o scriva, io perseguo il medesimo scopo, che è quello di raccontare delle storie »12, il nous avoue, en effet, que la fusion entre la parole et l’image présente dans toute son œuvre ne se produit pas par hasard, mais qu’il existe une volonté précise, chez lui, d’atteindre une sorte d’unicité d’expression à travers la conjugaison des différents genres. C’est pourquoi ses romans, ses nouvelles et même de nombreux articles journalistiques sont constamment accompagnés d’une transposition graphique, conçue avant, après, ou en même temps que l’entreprise d’écriture : il n’existe pas de roman Le Désert des Tartares sans le tableau Le désert des Tartares, tout comme il n’existe pas de nouvelle Le K sans l’acrylique sur toile Le K, et ainsi de suite. En contrepartie, chacune des ses œuvres graphiques présente un trait scriptural : des commentaires sarcastiques et souvent très hilarants, insérés au dos de la toile, tout autour du cadre, voire à l’intérieur du tableau.

Nous pouvons distinguer deux grandes périodes relatives à l’œuvre picturale de Dino Buzzati : la première, allant des années 1920 aux années 1950, se ressent de l’influence symboliste, métaphysique, cubiste, expressionniste et surréaliste ; tandis que la deuxième, concernant les années 1960, témoigne de la fascination de notre auteur pour le Pop art et pour la bande dessinée.

Ce qu’il est intéressant de constater dans les premiers autoportraits buzzatiens, c’est l’image que le jeune Dino a de lui-même. Il se représente comme un homme mûr et grave, mélancolique et avec une forte veine « romantique ». C’est le cas du tableau intitulé Romantica (Romantique, 1924), un autoportrait à l’âge de dix-huit ans. Un détail intéressant est l’androgynie de ses personnages. Nous pouvons observer que le jeune homme de Romantica est fort similaire à la figure féminine représentée dans Il lampione (Le lampadaire), peinture datant de 1926. Ici, on aperçoit clairement l’influence à la fois cubiste et dechirichienne. Les personnages sont projetés dans une ville spectrale, où les ombres sont expressément fausses : le lampadaire situé au beau milieu de la place, bien qu’allumé, génère une ombre (comme Buzzati le précise lui-même dans son commentaire au dos de la toile).

Dans les années 1950, Buzzati semble se convertir aux paysages surréalistes, ayant pour sujet notamment les lieux qui lui sont les plus chers : Milan et les Dolomites. L’œuvre qui résume et sublime cet amour viscéral de notre auteur pour sa ville et pour ses montagnes est la Place du Dôme de Milan (Piazza del Duomo di Milano), réalisée en 1952 et devenue au fil des années sa toile la plus célèbre. Ici, Buzzati fait fusionner non seulement les éléments les plus symboliques de Milan (la ville où il vivait) et de la Val belluna (sa terre d’origine) mais, surtout, l’œuvre de l’homme (le Dôme) et l’œuvre de la nature (les Dolomites), toutes deux marquées par un ascétisme inégalable. La verticalité des aiguilles de la cathédrale gothique est mise en valeur par la verticalité des parois dolomitiques. La grande place, qui accueille des milliers d’habitants et touristes chaque jour, se transforme à l’occasion en un manteau herbeux où l’on aperçoit, çà et là, quelques agriculteurs et un bœuf qui labourent la terre, tandis qu’un oiseau plane sur l’immense étendue verte. Ces êtres vivants, néanmoins, apparaissent extrêmement lointains et donc minuscules, infinitésimaux, face à la Nature. Nous pouvons observer, alors, l’aspect angoissant de cette peinture, parce que l’image offerte par Buzzati renvoie également à la précarité de tout être et de toute chose. Le Dôme-Dolomite semble être fait d’une matière labile, comme de la cire, qui pourrait être fondue par la source de chaleur par définition, le Soleil, qui s’abat sur la place.

1960 est l’année (et la décennie) du tournant. L’expérience amoureuse compliquée vécue par Buzzati à partir de 1959 – et racontée dans son roman Un amour (1963) – semble avoir éveillé ses sens (l’écrivain ayant vécu, pendant deux ans, une relation tourmentée avec une jeune prostituée). Cette rupture avec le « perbenismo » (la « fausse-morale »), qui s’effectue dans sa vie publique et face à ses lecteurs, ne laisse indemne pas même son art. Si, jusqu’alors, ses tableaux avaient été peuplés de jeunes gens romantiques, de soldats au combat et de montagnes ; tout au début des années 1960, de jeunes filles arrogantes, coquettes, provocatrices, essentiellement nues et ouvertes à la rencontre charnelle, envahissent le monde hanté et fabuleux de Dino Buzzati. Ce tournant coïncide, par ailleurs, avec les grands changements s’opérant dans le monde de l’art et de la société en général.

La première image choquante est celle de sœur Virgiliana à côté de la prostituée Loredana découvrant son sein droit, les deux femmes entourées de jeunes filles à l’air hébété. Ici, s’effectue la toute première provocation que notre auteur lance au monde entier, et notamment au sien, celui de ses amis et collègues encore enfermés dans les règles moralisantes du milieu bourgeois. Le tableau en question s’intitule Le buone amiche (Les bonnes amies, 1962), et dans le commentaire, Buzzati donne à chacune de ces filles un prénom et raconte (de manière concise et ironique) leur histoire ; une autre particularité c’est que leurs pupilles sont, en effet, des yeux de poupée collés sur la toile.

La bande dessinée est à la base de plusieurs créations artistiques de Buzzati. Sa caractéristique principale est la concision, qu’il appréciait surtout en littérature, comme le démontrent les nombreux courts récits qu’il a rédigés dans sa vie. La bande dessinée représente, donc, une forme d’art très populaire et directe : elle est à la croisée de l’écriture et de l’image graphique, ce dont notre auteur avait besoin pour satisfaire son exigence narrative. Les corps et les visages ne sont représentés que par leurs lignes essentielles ; il n’y a pas de clair-obscur. Et Buzzati adopte lui aussi cette démarche visant à abstraire les éléments, afin de les réduire à leur essence. Il parviendra à sublimer le neuvième art dans sa bande dessinée Poème-bulles (1969) – une transposition du mythe d’Orphée et Eurydice dans les souterrains infernaux de la ville de Milan – et poussera ses expérimentations jusqu’à le faire fusionner avec une autre forme d’art populaire, celui des ex-voto, dans les Miracles de Val Morel (1970)13.

Dans ses tableaux, notre auteur divise souvent la toile en quatre cadres, voire davantage, chacun contenant une scène ; et dans son acte d’évocation explicite du neuvième art, il n’hésite pas à utiliser des bulles capables d’accueillir de brefs extraits de dialogues. Il delitto di via Calumi (Le délit de la via Calumi, 1962) est éloquent à ce propos, où il rend également hommage à la chronique noire – qui, de par son travail de chroniqueur, ne lui est nullement étrangère. Mais l’humour (lui aussi « noir ») domine le drame du meurtre. Le journaliste écrit dans le commentaire :

È una vecchia storia. Del 198514. La ricordate ? Giornali e popolino ne parlarono. Anche la TV, qualche prudente accenno. Comunque, basta leggere. Lui, lo squartatore, non fu mai trovato.15

Un élément que nous rencontrons aussi bien dans les peintures que dans les récits buzzatiens est la focalisation de l’attention du narrateur et du héros sur les activités menées par les habitants d’un immeuble. Nous assistons, de fait, à une sorte de commérage de copropriété et d’observation des activités quotidiennes des individus, atteignant une morbidité inquiétante, qui évoque fortement le « Big Brother » du roman 1984 de George Orwell.

Les peintures les plus éloquentes à ce sujet sont Ragazza che precipita (Jeune fille qui tombe… tombe, 1962) et I misteri dei condomini (Les mystères des immeubles, 1967). Dans la première, nous assistons, surtout, à l’insensibilité choquante des habitants d’un gratte-ciel à l’égard de l’acte suicidaire d’une jeune fille de dix-neuf ans, Marta, logée dans le même immeuble. De fait, tandis qu’elle se jette du haut du grand bâtiment, ses voisins la regardent tomber indifférents et, poursuivant leurs activités domestiques, se laissent aller à quelques commentaires sarcastiques. Quelqu’un tente même de la draguer, mais Marta la « fanfaronne » poursuit sa chute dans un état de bonheur que, sans doute, elle n’avait jamais éprouvé jusqu’alors. En effet, cette chute symbolise la vie et la hâte de tout un chacun de satisfaire ses ambitions, sans jamais se contenter, en désirant toujours davantage. Marta touchera le sol tout doucement, sous forme de petite étoile. L’œuvre en question est, bien évidemment, la « transposition » en peinture de la nouvelle éponyme, Jeune fille qui tombe… tombe, publiée dans le recueil Le K. Afin de représenter le gratte-ciel dans toute sa hauteur, Buzzati fragmente la scène en quatre sections, en les dessinant l’une à côté de l’autre, suivant la superficie horizontale de la toile.

Dans Les mystères des immeubles, nous retrouvons, par contre, l’esprit du « Big Brother is watching you », évoqué dans le chef-d’œuvre de l’écrivain britannique. Mais le « Grand Frère » se transforme, dans la narration buzzatienne, en une « Grande Sœur », une mystérieuse tzigane ; tandis que l’œil incriminé est à la fois cerclé de rouge et multiplié par deux (ainsi que son autre œil). Voici l’étrange commentaire que Buzzati fait de son œuvre :

Nei grandi palazzi condominiali delle metropoli succedono tante cose, nella terzultima stanza a destra per esempio è entrato un vampiro. In quanto alla donna in primo piano, che nasconde purtroppo alcune abitazioni interessanti, è Consuelo Fabian, zingara, che non abita nella casa e fa la donna bersaglio nei baracconi.16

Les références au sadomasochisme et au bondage sont très nombreuses dans la production picturale de Buzzati, tandis que les portraits sont normalement caractérisés par une atmosphère inquiétante. Les femmes sont ou des diablesses et vampires maléfiques ou des esclaves soumises aux tortures les plus atroces. Les prostituées (qu’il représente à de multiples reprises) ont un air effronté et leurs corps et visages sont souvent déformés. En revanche, lorsqu’il s’agit de faire le portrait d’êtres qui lui sont très chers – comme son épouse Almerina ou ses chiens bien aimés – notre auteur parvient à atteindre une douceur d’expression très touchante. Dans le portrait de ses petites-nièces Antonella et Valentina (Ritratto di Antonella e Valentina, 1968), l’innocence des deux enfants exprime une sérénité inédite ; et l’artiste, plutôt que réaliser ce portrait à la manière pop – avec des premiers plans soi-disant « agressifs » – emploie un style nouveau, à mi-chemin entre les estampes japonaises, l’art naïf et l’art déco. Enfin, Buzzati, qui est connu notamment comme l’écrivain de l’angoisse, s’est exprimé même en peinture au sujet de sa hantise pour la mort : la mort qui peut frapper à notre porte un soir quelconque sous forme d’un loup noir (Toc, toc, 1957) ou se manifester comme spectacle cosmique, sous forme de grand astre s’abattant sur la Terre. Ce dernier sujet narratif a fait l’objet de plusieurs tableaux, réalisés avec un soin stylistique digne des plus belles créations métaphysiques de Giorgio De Chirico (voir, par exemple, Una fine del mondo, 1957 et 1967, et La grande luna nera, 1969).

Les chiffres concernant l’ensemble de sa production artistique sont surprenants et sans doute incalculables. Le repérage de peintures fait par Nicoletta Comar pour la réalisation d’un catalogue de l’œuvre picturale buzzatienne (Dino Buzzati. Catalogo dell’opera pittorica, Edizioni della Laguna, 2006) est loin d’être exhaustif ; et pourtant, dans les pages de ce catalogue, sont déjà énumérés trois cent-un tableaux. À ceux-ci, il faut ajouter les centaines de planches réalisées pour La Fameuse invasion de la Sicile par les ours, Bàrnabo des montagnes, Le Secret du Bosco Vecchio, la bande dessinée Poème-bulles, ainsi que les scénographies pour le théâtre, les dessins pour les costumes des ballets de la Scala de Milan, et les milliers de dessins et ébauches en marge de ses lettres, cahiers, journaux intimes, manuscrits d’articles, de nouvelles, de poésies, de pièces de théâtre, etc.

En somme, Dino Buzzati n’était nullement un écrivain passionné de peinture, mais un peintre avec un grand don pour l’écriture. Et s’il est vrai que sa toute première exposition, qui a eu lieu à Venise en 1943, était réservée aux écrivains-peintres, il est aussi vrai que les autres expositions auxquelles il a participé réunissaient des travaux de « véritables » artistes. Cela parce que Buzzati était l’un d’entre eux.

Le marché de l’art est une Forteresse Bastiani. L’artiste attend sa grande occasion, celle d’être reconnu par la critique et par le public. Très souvent, tout cela n’arrive qu’après la mort. Van Gogh en était bien conscient, et Buzzati aussi. Il imagine que, dans les plus grands musées du monde, une place lui est déjà réservée (« mais pour obtenir cela, il faut que je meure d’abord », reconnaît-il résigné). Enfin, Buzzati rêve d’avoir une « carte » qui lui permette d’accéder à la « cité des peintres » et de partager avec eux joies et douleurs de leur magnifique métier. Les différentes rétrospectives, dont celle de 1991 au Palais Royal de Milan et celle de 2006 (organisée, toujours dans la ville ambrosienne, pour le centenaire de sa naissance), lui ont fait probablement franchir la porte de la cité des peintres. Cependant, son défi est loin d’être remporté. Le peintre Buzzati devra s’affirmer davantage, dans son pays et notamment à l’étranger. Il devra réussir à vaincre son antagoniste écrivain, saisir son génie et le dépasser.

Un jour, les Tartares viendront. Et le lieutenant-peintre ne se fera pas prendre au dépourvu. Il utilisera ses meilleures armes pour faire donner à son art la reconnaissance qu’il mérite.