« C'est moi et encore moi là-bas

Du mauvais côte nocturne, truqué comme une urne

Plein comme mes burnes

King Kong accroché à l'anneau de Saturne

Prodigieux ce qu'on pond

À la discrétion des néons

Plus les lampes torches m'encombrent

Et plus j'épouse l'ombre

En quête de quelques mètre carrés

Où je pourrais écrire en paix »

« Un chien dans la tête », Du cœur à l’outrage, La Rumeur, 2007

La nuit n’est pas un espace-temps inexploré par le géographe [Deleuil, 1994 ; Fiori, 2000 ; Mosser et Devars, 2000 ; Paquot, 2000 ; Gwiazdzinski, 2002, 2005 ; Mosser, 2003, 2005, 2007 ; Mallet, 2009], mais il reste jeune et nécessite donc d’être observé, afin d’être cerné, dans une globalité parfois déroutante, mais souvent stimulante. Si la nuit, et plus spécifiquement la nuit urbaine, a effectivement été appréhendée par le chercheur, il s’agit souvent – encore aujourd’hui – d’analyser comment cet espace-temps peut être optimisé dans ses différents usages, notamment par la lumière artificielle qui les accompagne. Prenant le contre-pied de ces démarches, nous proposons ici de montrer le renversement qui s’opère actuellement quant aux considérations de cette lumière artificielle, la faisant passer du statut quasi-exclusif de progrès technologique à celui d’une source de gêne, de nuisance, voire même de pollution.

Une ville nocturne ambivalente

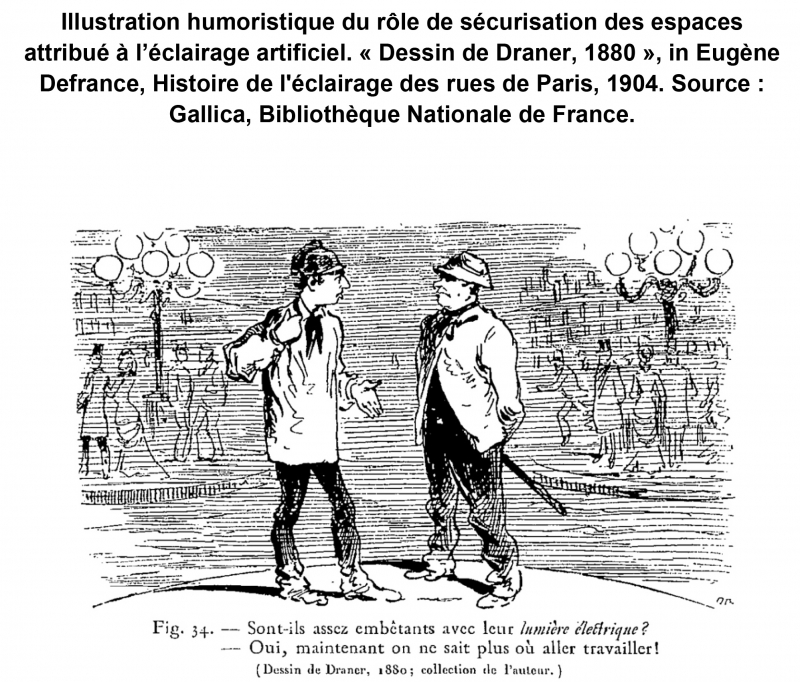

Le projet lumière a, depuis sa naissance, fortement évolué dans ses pratiques, tout en restant orienté par deux pôles que sont la sécurisation des lieux et l’esthétisme urbain [Deleuil, 2000] (images 1 et 2). C’est bien en opposition aux valeurs négatives du noir et de la nuit que se fait l’adhésion à ce projet à qui l’on demande désormais – outre d’assurer la sécurisation des lieux, des biens, des personnes et de leurs déplacements dans la ville –, de recomposer les espaces et de promouvoir, par le biais de la « mise en lumière », la ville et les valeurs urbaines dans leur ensemble [Deleuil et Toussaint, 2000 ; Mosser, 2003 ; Mallet, 2009].

Effacer la nuit revient presque à extraire l’Homme de sa condition animale et, par là même, de ce qui génère en lui le plus de peurs et de fantasmes, depuis la petite enfance jusqu’à l’âge adulte ; c’est le soustraire aux personnages effrayants, aux monstres, à un « folklore de la peur » [Durand, 1969] encore bien présent au travers de discours faisant de la nuit le temps quasi acteur du risque ; enfin, c’est l’arracher au noir, aux ténèbres, à l’ignorance, au mal bref, à tout un ensemble de valeurs négatives endossées par la nuit. Certainement avons-nous peur d’états ou de comportements qui – parce que l’on a connu des évolutions et révolutions technologiques – nous apparaissent comme rétrogrades : nos sociétés prônent une mobilité exacerbée, rendant l’immobile suranné, presque suspect, ou nous obligeant à réapprendre à faire « bon usage de la lenteur » [Sansot, 2000] ; nous connaissons l’émerveillement des illuminations et de l’éclairage, nous ne connaissons plus le noir et ne nous en méfions que davantage (Annexes 1 et 2).

Pourtant, prenant le contre-pied de la lumière et regardant la nuit avec acuité, on voit poindre en elle des valeurs positives. Si on la considère comme moment social, elle apparaît comme le « contre-temps » du travail pour 85 % des salariés et donc comme symbole fort de liberté, de « dénormalisation », de fêtes et de plaisirs dans la pensée commune, et ce même si la réalité quant à ces points est toute relative, comme ont pu le montrer plusieurs auteurs [Coquelin, 1977 ; Gwiazdzinski, 2002 ; Mallet, 2009].

Mais à considérer la nuit exclusivement comme moment social, l’ambigüité s’installe. Ainsi, l’appel à « sauver la nuit » n’a pas la même signification selon qu’il est lancé par les acteurs du monde de la nuit ou par les astronomes, les écologues ou les médecins. Pour autant, la nuit comme moment social qui, en apparence, semble toujours nécessiter la lumière artificielle, ne s’oppose pas totalement à la nuit comme état physique : les usagers de la nuit urbaine certes affectionnent les activités éclairées offertes par la ville nocturne, mais sont aussi demandeurs d’une part d’ombre qui, souvent, est synonyme de calme, de possibles, de libertés car de soustraction au contrôle.

Les traces urbaines des fonctions de l’éclairage

C’est à partir des années 1970 que vont être formalisés les principes de l’éclairage tel qu’on les connait actuellement ; on retrouve leurs traces, juxtaposées, dans la ville. Nous pouvons ainsi dégager – bien sûr de façon très simplificatrice – quatre grands types de préoccupations liées à la lumière artificielle, à travers quatre grands types d’espace, en commençant par les quartiers de centre-ville.

Les quartiers historiques de centre-ville focalisent toute l’attention des services techniques et, à travers eux, des politiques locales en matière d’éclairage public. Le centre-ville nocturne est l’espace-temps qui va assurer l’image de marque de la ville vers l’extérieur : c’est lui qui sera visité par les touristes qui s’attarderont en soirée dans ses rues, avec un regard attentif posé sur ses façades et les ambiances qui en ressortiront ; c’est lui qui sera photographié et ira remplir de cartes postales « by night » les présentoirs des boutiques de souvenirs de la ville.

Les quartiers résidentiels ne peuvent être dit « vides » durant la nuit, puisque ce sont bien eux qui abritent toute une partie de « la ville qui dort ». Pour autant, cette ville, en veilleuse dès 21 heures et en sommeil de 23 heures à 6 heures, est très souvent dépourvue de tout usage nocturne, hormis quelques retours – souvent automobiles – des lieux de festivité. Dormir dans un espace ne suffit pas à « habiter ». Construire de façon continue dans l’espace ne suffit pas à « faire la ville » et encore moins l’urbanité. Plus particulièrement dans les lotissements qui fleurissent aux marges de la ville, l’éclairage dernier cri permet souvent de savoir que l’on se trouve dans un quartier conçu par un promoteur privé auquel la ville a délégué la construction du quartier. L’éclairage doit ici aussi faire passer une image de marque, mais non d’origine publique : il doit permettre de dire et de lire en un coup d’œil le standing du quartier et participe presque à la fermeture de celui-ci pour qui serait de passage ici sans raison valable. Dans ces espaces, l’éclairage est souvent conçu par un bureau d’étude privé, et le matériel rencontré peut aller de la lanterne dite « de style » (qui tente de trouver sa place au milieu de maisons fabriquées sur plan), à du matériel dernier cri au dessin élancé.

Les zones d’activités commerciales sont l’archétype des non-lieux nocturnes, de ces espaces monofonctionnels qui se trouvent complètement désertés durant la nuit. Pour des raisons de sécurisation – des biens, bien plus que celle d’hypothétiques personnes – ces espaces sont fortement éclairés par chacune des enseignes afin d’assurer un niveau d’éclairement permettant le bon fonctionnement des caméras de vidéosurveillance braquées sur des parkings vides ou des vitrines renforcées d’un rideau de fer. Les photographies nous montrent le visage nocturne d’une zone d’activités commerciales faite de néons multicolores mais aussi d’aires vidées de leurs usagers diurnes, mais restant éclairées en vue d’hypothétiques passants à filmer dans une non moins hypothétique activité délictuelle. Ironie du sort, ces déserts nocturnes sont, quantitativement, les zones les plus émettrices de lumière artificielle et celles qui contribuent le plus à l’étalement de l’empreinte lumineuse. Ces espaces des périphéries urbaines sont eux aussi laissés aux mains des promoteurs et groupes privés, et leur éclairage n’est que le reflet de cette déprise du politique.

À contre-courant des soins qualitatifs apportés aux centres-villes historiques, les périphéries des zones urbaines restent aujourd’hui soumises avant tout aux logiques fonctionnalistes d’un éclairage de voirie conçu autour du déplacement automobile. Ce sont ici les aspects quantitatifs de sécurisation des flux – « voir et être vu » – qui prédominent encore, avec une focalisation toute particulière sur le maintien du coefficient d’uniformité de l’éclairement de la chaussée et, dans le même temps, sur le maintien de niveaux d’éclairement moyen très élevés. Cette prolifération lumineuse rend plus difficile la tâche visuelle de l’usager de la route qui entre souvent dans la ville par ces zones d’activités. Pour contrecarrer les éclairages privatifs, les acteurs de l’éclairage public sont contraints eux aussi d’entrer dans un mécanisme de surenchère des niveaux d’éclairement afin de garder une chaussée suffisamment identifiable pour l’usager.

Le noir, porteur de positivité

Au-delà de ces problèmes de fabrique de l’urbain, c’est du noir naturel que naissent nombre des valeurs positives de la nuit et la possibilité, pour le chercheur, de parler à propos de celle-ci d’un « objet positif » qu’il faut sauver (Challéat, 2010). Soulignons ici trois grands « besoins de nuit », suivant l’histoire de leur émergence.

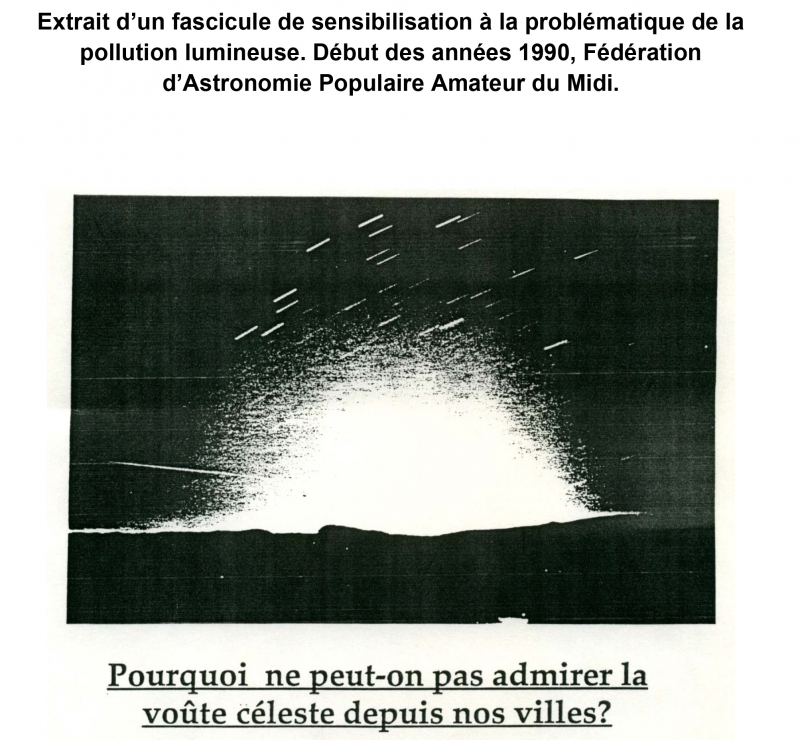

Le premier « besoin de nuit » est d’ordre socioculturel avec, au travers du bien environnemental « ciel étoilé », un objet majeur d’inspiration et de créativité artistique, mais aussi de réflexion scientifique, physique, métaphysique ou encore religieuse, et donc un objet participant d’individuations psychologique et culturelle fortes. La remise en cause actuelle de certaines des doctrines de l’éclairage artificiel, celles-ci voulant qu’il ne soit porteur que de positivité – qu’elle soit « politique, économique (marketing urbain comme marketing industriel), technique, esthétique, fonctionnelle, patrimoniale, symbolique, etc. » (Mosser, 2005) – se situe dans la continuité d’un cheminement amorcé dans les années 1970. Un petit nombre d’acteurs, astronomes professionnels et amateurs, a alors à faire face à la dégradation de l’accessibilité au « ciel nocturne étoilé » sous l’effet de l’augmentation, en taille et en intensité, des halos de lumières artificielles émanant de l’éclairage fonctionnaliste de zones urbaines en pleine croissance. La localisation des instrumentations d’observations astronomiques, souvent à seulement quelques dizaines de kilomètres des agglomérations, a quasi mécaniquement conféré à ces acteurs les rôles de veille quant à la qualité du bien environnemental « ciel noir étoile », et d’alarme quant à la perte de sa visibilité. Comme chez d’autres auteurs (Theriault et al., 2000), il nous faut souligner ici l’importance majeure de l’observation environnementale directe dans la perception plus ou moins grande d’une gêne par une certaine catégorie d’acteurs.

Les astronomes, très vite rejoints par les écologues, vont faire évoluer leur positionnement face à ce problème nouveau, finissant par lui donner un nom qui mettra du temps à être accepté – si tant est qu'il le soit aujourd'hui –, car renversant toute une mythologie de la dualité lumière/obscurité : « la pollution lumineuse ».

Cette gradation sémantique traduit également une montée en puissance de leurs actions à partir de la saisie d’un nouveau bien environnemental : le « ciel noir étoilé ». Ce bien public pur, objet de « la lutte originelle » devient rapidement trop restrictif, les obligeant à une ouverture de leur argumentaire vers l’environnement nocturne dans son ensemble et vers les thématiques sanitaires soulevées par la perte incessante de la nuit noire. Ainsi, au fil des décennies 1990 et 2000, le discours évoluera pour ne plus tourner autour du seul objet « ciel noir », s’ouvrant aux impacts sur l'environnement dans son ensemble, sur les écosystèmes et intégrant, finalement, les impacts sur la santé humaine.

Est apparue en effet, dans les années 1990, la connaissance de nombreux effets et impacts écologiques, qui forment un deuxième « bseoin de nuit ». Il en va ainsi des comportements animaux en réponse aux sources lumineuses elles-mêmes : répulsion, attraction, fixation, mais également en réponse au niveau d’illumination ambiante : désorientation, troubles comportementaux, troubles reproductifs, déplacement des temps et des espaces de prédation. In fine, les impacts en termes de biodiversité apparaissent inéluctables pour l’écologue : dès lors que la lumière artificielle est introduite dans un milieu, elle perturbe l’immense majorité des espèces animales, que celles-ci soient photophiles ou photophobes. Comme souvent en écologie, les impacts sont spatialement et temporellement dilatés par rapport aux seuls effets et interagissent à ces différentes échelles, de façon intra comme interspécifique (Rich et Longcore, 2006 ; Scheling, 2007).

Le dernier « besoin de nuit » apparu est d’ordre sanitaire. Depuis une dizaine d’années, les effets de la lumière artificielle nocturne sur la santé humaine investissent le champ de la chronobiologie, et les recherches effectuées aussi bien en laboratoire que par le biais d’observations cliniques montrent que la dégradation de l’alternance naturelle du jour et de la nuit n’est pas sans conséquence sur l’organisme humain (Shuboni et Yan, 2010). Les effets et impacts négatifs de l’éclairage artificiel sont aujourd’hui bien montrés – toutes choses étant égales par ailleurs – sur des sujets travaillant en horaires décalés ou étant soumises à des niveaux d’éclairement importants durant leur sommeil. Les recherches actuelles questionnent la relation dose-effet entre déficit en mélatonine et facilitation du démarrage de certains cancers et se tournent également vers des études d’impacts de niveaux d’éclairement de plus en plus faibles, avec les problèmes méthodologiques que l’on connait aux études épidémiologiques (Kloog et al., 2009, 2010, 2011). Il est donc bien entendu que la prudence reste de mise quant à l’interprétation de coefficients de corrélation qui, en aucun cas, ne suffisent à établir une quelconque relation dose-effet mais, ici comme ailleurs, le principe de précaution soulevé par de nombreux chronobiologistes ne fait qu’appeler son indispensable corollaire qu’est l’approfondissement des recherches dans ce domaine.

Des conflits autour d’usages contradictoires du nocturne

L’objet « ciel noir étoilé », dont la condition sine qua non d’accès est l’existence du noir naturel – cet état physique non produit par l’Homme car dérivant directement de la rotation de la Terre sur elle-même –, soulève de nouveaux questionnements pour le géographe et l’économiste. Il constitue en effet un bien collectif pur, un bien public total, irréductible, non rival, non marchandisable et non appropriable. Il présente cependant un visage très particulier parmi l’ensemble des biens environnementaux : on peut en dégrader l’accès sans mécanisme d’appropriation, simplement par la mise en œuvre d’usages contradictoires de la condition d’accès, générant ainsi par la lumière artificielle une nuisance (Challéat, 2010). De façon moins sectorielle – et au regard des coûts de la lumière artificielle – le noir dans son ensemble doit être considéré comme un actif environnemental garant de la biodiversité, de la qualité éco-paysagère des territoires, ainsi que de la santé. Dans chacun de ces domaines, la lumière artificielle constitue une véritable pollution (Challéat, 2010) dont le traitement doit être pris en charge par la puissance publique, du fait de la nature même des biens dégradés et pollués.

Croiser à plusieurs reprises, dans cette considération de la lumière, le chemin des astronomes et des associations dites « de défense du ciel et de l’environnement nocturnes » ne signifie pas pour autant l’emprunter. Néanmoins, étant les premiers porteurs dans l’espace public des coûts de la lumière, l’observation de la trajectoire des ces acteurs et de leurs travaux – bien sûr critiquables, mais toujours intéressants – nous apparait indispensable.

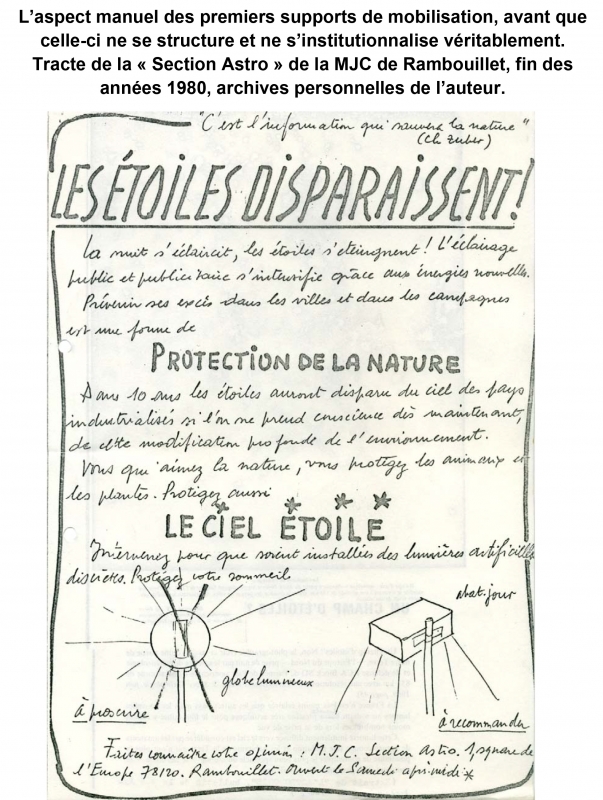

De travaux empiriques, comme ceux de Walker à la fin des années 1970 (Walker, 1977), à des modélisations plus poussées, comme celles proposées par l’association Licorness (Bonavitacola, 2001) ou par la NOAA (Elvidge et al., 1997 ; Cinzano et al., 2000), les apports des astronomes puis des physiciens de l’atmosphère ont été nombreux notamment quant à la caractérisation de l’empreinte lumineuse au-delà des seuls aspects techniques des sources. Le caractère empirique des premières modélisations est à rapprocher de l’aspect « fait maison » ou « avec les moyens du bord » des premières mobilisations des astronomes (Annexe 3).

De cet empirisme est né ce qui, plus tard, après persistance, est devenu le principal tort des cartographies générées par des équipes universitaires proches des astronomes : utiliser, pour quantifier la pollution lumineuse, des unités et échelles qui ne « parlent » qu’à eux-même, comme la mesure de la brillance du ciel en magnitude par arcseconde carré, ou l’échelle de Bortle se référant à la visibilité plus ou moins bonne des étoiles pour quantifier la pollution lumineuse (Bortle, 2001). Il n’en reste pas moins que ces modèles montrent un polluant sortant largement des seules limites morphologiques de la ville, d’une part pour des raisons de conception des luminaires si l’on s’attache au flux directement émis dans l’hémisphère supérieur, et d’autre part à cause des mécanismes de diffusion à l’œuvre, notamment dans les basses couches de l’atmosphère. La variance d’échelle de l’empreinte lumineuse et l’impossibilité de transposer les logiques d’éclairage d’une échelle à l’autre interdisent l’utilisation d’une seule méthode cartographique pour sa caractérisation. Si l’approximation d’une convolution des poids et densités de population permet d’approcher une empreinte régionale ou nationale, il est bien entendu impossible de globaliser cette méthode, tant les pratiques de l’éclairage varient selon des indicateurs économiques et socioculturels. De même, le passage à l’échelle fine fait s’effondrer les modèles basés sur les densités de population, comme celui de Walker (Walker, 1977) ou d’Albers et Duriscoe (Albers et Duriscoe, 2001). Nous l’avons vu, l’observation in situ des pratiques de l’éclairage met en avant des oppositions marquées entre les différents espaces intra-urbains : les zones les plus fortement émettrices de lumière artificielle sont les zones vides de population la nuit.

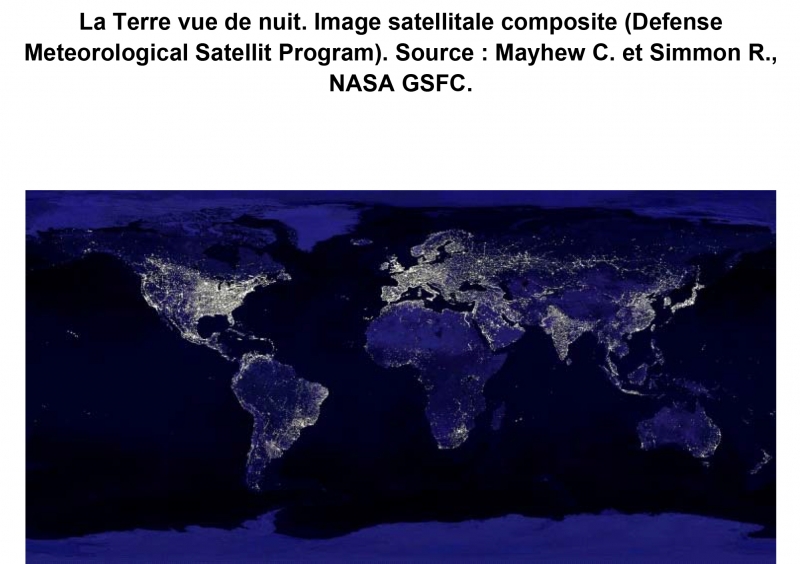

Mais au-delà de leur intérêt scientifique, les cartographies de l’empreinte lumineuse ont, dès leur apparition, fortement contribué à la publicité des nuisances rencontrées par les astronomes. Toute l’iconographie désormais bien connue de « la Terre vue de nuit » a marqué les esprits dans un contexte de montée en puissance de la pensée environnementale : les images satellitales produites par le DMSP (image 4) montrent ainsi ce que les astronomes ont rapidement appelé une « pollution lumineuse » généralisée dans les pays industrialisés de l’hémisphère Nord (Cinzano et al., 2001) (Annexe 4).

La remise en cause par les astronomes de ce qu’ils considèrent comme un excès d’éclairage ne va pas sans heurter les logiques communément admises qui font de la lumière un élément majeur de la sécurité urbaine, un marqueur fort de progrès technologique. S’installe alors un premier niveau de conflit classique, entre les astronomes d’une part, et les acteurs institutionnels de l’éclairage d’autre part, au premier rang desquels se place l’Association Française d’Éclairage (AFE, 2006). Jusqu’à la fin des années 1990, leur argumentaire et leurs revendications trahissent avant tout la défense d’intérêts sectoriels : il s’agit ainsi de « Sauver notre ciel » bien plus que de « Sauver la nuit » dans son ensemble (Annexe 5).

Cette direction d’une protection « astrocentrée » marquera durablement les acteurs institutionnels, notamment les élus locaux. Très vite, la nécessité pour les astronomes de se constituer en association se fait sentir et, en 1998, apparaît l’Association Nationale de Protection du Ciel Nocturne. Cette association saisit et traite en nombre les différents conflits locaux qui intéressent quelques acteurs autour d’un lieu, et se sert de ces conflits pour donner du sens et du poids à son action nationale et à des revendications de nature plus générales.

Le début des années 2000 va marquer un tournant dans l’argumentaire des acteurs associatifs. Nous l’avons vu, les études sur les impacts écologiques de l’éclairage artificiel nocturne sortent alors de l’intimité des laboratoires et des revues spécialisées, très vite suivies par les études des chronobiologistes sur les impacts sanitaires. De nouvelles structures médicales voient également le jour, comme L’institut National du Sommeil et de la Vigilance, fondé en 2000 sous l’impulsion de la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil, qui fédère au niveau national les différents réseaux professionnels gravitant autour de la médecine du sommeil. Les associatifs font évoluer leur discours et par là même l’objet de leur lutte, glissant du seul « ciel étoilé » vers « la nuit et le noir ». Cet objet « ciel étoilé » qui avait permis, à la fin des années 1980, la cristallisation des astronomes autour des nuisances et pollutions lumineuses, était devenu, pour l’Association Nationale de Protection du Ciel Nocturne, un carcan dont elle n’arrivait pas à se défaire face à ses détracteurs.

De nouveaux acteurs demandeurs de participation

C’est au milieu des années 2000 que le processus conflictuel classique, observé jusqu’alors, va évoluer sous la pression de nouvelles préoccupations auxquelles ont à faire face les collectivités territoriales (Challéat, 2010). Si l’éclairage public a longtemps servi de moyen de délestage nocturne à un parc de production difficilement ajustable, les pointes électriques se font de plus en plus pressantes et coûteuses pour EDF, principal producteur de l’électricité approvisionnant les communes. Au-delà, ce sont également les finances des collectivités territoriales qui poussent les élus locaux à trouver de nouveaux postes d’économies budgétaires potentielles. Enfin, l’insertion de plus en plus forte de l’écologie dans les débats politiques amène, au niveau national, une série de mesures visant aux économies d’énergie, jusqu’au Grenelle de l’Environnement, lancé en 2007 après une campagne présidentielle marquée par les préoccupations écologiques. Ces trois facteurs combinés font se tourner les regards des élus vers les dépenses – tant budgétaires qu’énergétiques – de l’éclairage public, et font évoluer leur positionnement. Ces nouvelles préoccupations peuvent donc être perçues comme une chance pour les associatifs, qui l’ont bien compris et s’en saisissent fortement. Mais centrer l’argumentaire sur les économies budgétaires et d’énergie comporte également un risque, à l’heure où les évolutions technologiques des matériels d’éclairage laissent entrevoir la possibilité d’éclairer autant la nuit – si ce n’est plus, tout en réalisant d’importantes économies.

Parallèlement aux évolutions argumentatives des acteurs, une mobilisation collective se met en place par le biais de la constitution en « Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes » (ANPCEN). Différentes propositions sont faites actuellement par le milieu associatif ; deux voies sont privilégiées, avec l’avantage pour la seconde de créer, actuellement, une plus grande synergie d’acteurs environnementaux : l’option de protection spécifique et localisée par le biais de « réserves de ciel étoilé » autour d’observatoires astronomiques, et l’option d’une réduction généralisée des niveaux d’éclairement dans le but d’une amélioration globale de la place du noir dans les espaces, y compris urbains. Ces propositions, pour partie désectorialisées, vont de pair avec une forte demande de participation aux différents processus décisionnels en matière d’aménagements lumière (éclairage public, Schéma Directeurs d’Aménagements Lumière, etc.) Pourtant, cela ne va pas sans heurter nombre de pratiques encore bien ancrées chez une grande majorité des professionnels de l’éclairage. L’Association Française d’Éclairage, pour qui il est difficile d’admettre que la lumière puisse constituer une pollution (AFE, 2006) et qui refuse le partage avec les associations de l’expertise en matière d’éclairage, s’oppose ainsi de façon récurrente aux solutions proposées par l’ANPCEN.

Pourtant, au regard des coûts de la lumière artificielle, la nuit noire est à considérer comme un actif environnemental fort, tant du point de vue de la biodiversité des espaces et donc de leur qualité éco-paysagère, que du point de vue sanitaire. Du fait de la nature même des biens affectés par les nuisances et pollutions lumineuses – biens publics purs – nous pensons qu’il est du ressort de la puissance publique de prendre en charge la conciliation des usages contradictoires de la nuit. De plus, si les recherches en sciences écologique et médicale se précisent et viennent appuyer, dans les années à venir, la lumière artificielle comme altéragène environnemental et sanitaire, il sera alors légitime de questionner un « droit à la nuit » (Challéat, 2010).

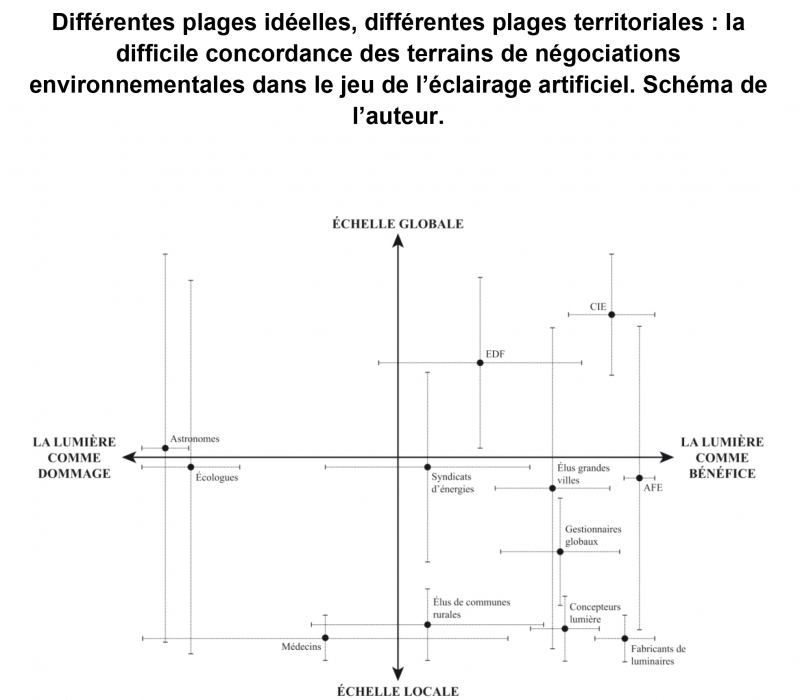

Différentes perceptions, donc, d’une activité ou d’un objet porteur initialement d’une positivité aux ascendances divines (référents théologiques, référents du progrès scientifique et technique), mais également différents territoires de manifestation des impacts, et donc différents territoires d’argumentation (schéma 1) quand, depuis quelques années, ces deux grands groupes d’acteurs s’opposent dans des conflits récurrents (Challéat, 2009) (Annexe 6).

La construction d’un langage commun – et donc, par la suite, d’un monde commun – est ici bien difficile, et remet fortement en question le graphique coûts-bénéfices, issu de la théorie de la production néoclassique et sensé amener à trouver « simplement » l’état Pareto-optimal ou à résoudre les conflits d’usages du territoire par des mécanismes de compensations monétaires issues du théorème dit « de Coase » (Coase, 1960 ; Coase, 1992 ; Challéat et Larceneux, 2011).

Pour un éclairage urbain intégrateur des temporalités

L’idée d’un continuum spatiotemporel sous-tend les analyses des différentes temporalités de l’urbain, en particulier celles des lieux et de leurs usages, afin d’y déceler des rythmes propres (emplois du temps des individus dans un lieu donné, horaires d’ouverture et de fermeture des différentes activités dudit lieu, modulations dans son éclairage – naturel et artificiel –, ou encore variations de l’intensité de ses usages). Cette analyse peut être rapprochée de celle des physiciens, pour qui le temps est de l’espace ou, plus précisément, un mouvement dans l’espace. Le temps, lié aux espaces, n’est pas unique : il est multiple, spatialement spécifique, créé par les mouvements se produisant dans chacune des composantes différenciées de l’espace urbain. La nuit, au travers de ces analyses temporelles des usages et des lieux, apparaît comme un temps continuellement grignoté, sur ses marges, par les activités et donc par la lumière, de laquelle elles sont dépendantes. Pourtant, ne faut-il pas considérer que l’absence de lumière – propriété originelle de la nuit – peut être, dans une certaine mesure, nécessaire à la « chronobiologie urbaine » ? À la suite de Julien Gracq qui voyait en elle du vivant fait de « systole-diastole » (Gracq, 1985), la ville peut être approchée comme un organisme cellulaire ingérant énergies, combustibles fossiles, eau, aliments et matériaux et qui, par son métabolisme, transforme ces entrants et produit des déchets (Wolman, 1965 ; de Rosnay, 1975 ; Wackernagel et Rees, 1996 ; Barles, 2010). Tout organisme a, de façon vitale, besoin d’un temps de repos durant lequel les différents éléments qui le composent se régénèrent ; aussi, pour la ville comme pour de nombreux organismes vivants, la nuit est le facteur déclencheur des nombreux processus nécessaires à cette régénération. L’éclairage urbain a cette particularité d’être temporellement modulable dans son intensité, afin de mieux s’accorder avec les différents usages des espaces au cours du temps. Quelques agglomérations commencent à prendre le chemin de la « variation d’intensité lumineuse », au cours de la nuit, de leur parc d’éclairage public, mais ce mouvement devra s’amplifier si les collectivités souhaitent pleinement répondre aux exigences du Grenelle de l’Environnement en matière de biodiversité, et notamment à la mise en place d’une Trame Verte et Bleue – et noire ! – urbaine.

Par ailleurs, certains travaux se penchent sur l’analyse des différentes morphologies urbaines afin d’y trouver la meilleure « ouverture au ciel », la meilleure « admittance solaire », et ce dans une optique d’insertion d’une trame verte et de réduction des consommations énergétiques dues à l’éclairage intérieur et au chauffage (Golany, 1996 ; Adolphe, 2001 ; Compagnon, 2004 ; Ratti et al., 2005 ; Cheng et al., 2006 ; Salat et Nowacki, 2010). Aussi pouvons-nous envisager que le géographe, l’urbaniste et l’architecte engagent la réflexion sur des formes bâties et urbaines minimisant les déperditions de lumière provenant des luminaires, participant ainsi de l’amélioration qualitative de la ville nocturne, mais aussi – « car les chemins du jour côtoient ceux de la nuit » – de la ville diurne.