Introduction

Les Carnets que Shirley Goldfarb rédige entre 1971 et 1980, ont révélé une artiste qui épouse son époque avec l’ironie d’une solitaire, pourtant mondaine, autant qu’ils laissent paraître une amoureuse de Paris attendant son heure aux terrasses de cafés. Sa manière de voir et de peindre était-elle contrainte ou délibérée ? Pourquoi Goldfarb a-t-elle pu être une de ces « figures fantomatiques de Saint-Germain-des-Prés » (Gonnard, Lebovici 2007 : 283) ? Le journal répond en partie, et son œuvre peu connue de son vivant, aujourd’hui redécouverte, permet de mieux comprendre le lien entre la peinture et les mots du journal, et ce personnage à la Samuel Beckett : « J’ai fait peu, but it’s mine […]. Ce que je fais le mieux : inspirer, expirer, rester assise durant des heures dans les cafés »1. C’est grâce à l’adaptation de son journal au théâtre par Caroline Loeb en 2000, qui la fit connaître auprès du grand public2, et lors d’une exposition à la Galerie Rambert l’année suivante que Shirley Goldfarb trouva enfin une visibilité. Même Caroline Loeb, chanteuse, fille et petite-fille de célèbres marchands de tableaux, ne l’a réellement découverte qu’après sa mort, bien qu’elle l’ait croisée de son vivant :

Quand j’avais seize ans et que je la croisais aux vernissages des galeries de Saint-Germain-des-Prés, puis plus tard, dans les dîners chics du Club 7, c’était d’abord un personnage. Flanquée de son mari Gregory et de sa chienne Sardi, elle m’impressionnait. Perchée sur ses chaussures compensées, toujours habillée en noir, des grands cils dessinés autour des yeux, ses longs cheveux raides encadrant ce qui ressemblait à de la morgue, elle toisait le « Tout Paris » du haut de son mètre cinquante cinq. À toutes les fêtes. À tous les événements mondains. Je me souviens de la légère condescendance ou des railleries dont elle était l’objet. Et pour cause. Elle était artiste-peintre et elle ne vendait pas, ou en tout cas, pas beaucoup. Péché suprême : elle était fauchée. Naviguant dans la jet set des années soixante-dix, échangeant de « bons mots » avec Warhol, Hockney, Bacon, Paloma Picasso, Karl Lagerfeld ou Loulou de la Falaise, elle transformait en dandysme la dureté de sa vie, et s’auto-proclamait « pique-assiette professionnelle ».

Lorsque Gregory Masurovsky, son mari, m’a confié il y a cinq ans le texte de ses Carnets, le choc a été d’autant plus grand pour moi que je me souvenais de quelqu’un de mondain, parfois cinglant, souvent solitaire ; je n’imaginais pas ce que ce « maquillage de guerre » comme elle disait, cachait comme souffrance, comme espoirs déçus. Comme tendresse aussi.

[…] J’aime son travail, comme je l’aime elle. J’aime cette quête de l’essentiel, j’aime cette obstination à être soi-même, envers et contre tous, j’aime cette lucidité d’écorchée. J’aime ces couleurs prises à même le tube qui vibrent tellement fort sur ses toiles. Shirley était un personnage, certes. Mais c’était d’abord un peintre (Loeb, Rambert 2001 : non paginé).

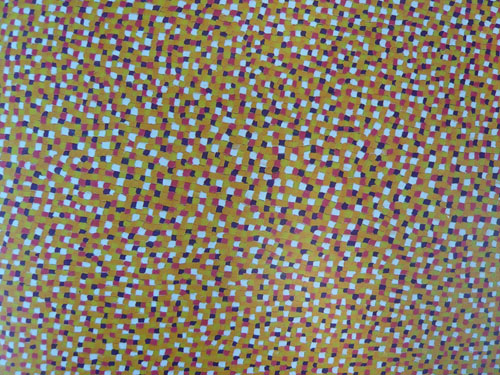

Shirley Goldfarb (1925-1980) fait partie de ces peintres américains qui ont trouvé leur expression à Paris. Après avoir fait des études d’hébreu, puis de comédienne à l’American Academy of Dramatic Arts de New York pendant quelques mois, elle travaille finalement à l’Art Students League où elle rencontre son compagnon, Gregory Masurovsky, dessinateur et graveur. Elle part avec lui en 1954 à Paris, pour trois mois, et s’y installe définitivement. Là, elle rencontre John Hutlberg, Sam Francis, le seul Américain qu’elle ait fréquenté régulièrement, ainsi que David Hockney qu’elle apprécie tout particulièrement dans le groupe d’artistes qu’elle côtoie, parmi lesquels Riopelle, Paul Jenkins, Joan Mitchell, Yves Klein, Man Ray. Le galeriste Paul Facchetti présente en 1956 sa première exposition personnelle, puis il l’expose à nouveau en 1965, sollicitant cette fois Michel Butor pour une préface (Villemur, Pietrzak 2004 : 124-127). Un certain lyrisme marque sa peinture jusqu’au milieu des années 60, influencé par Monet et par l’expérience du tachisme, (fig .1) puis elle rompt avec cette expression très gestuelle pour n’élire qu’une seule couleur dans une période transitoire de monochromes qui la tient de 1966 à 1970. (fig. 2 et fig. 3). Une nouvelle voie s’ouvre alors avec l’application de petites touches au couteau qui évoquent, dit-elle, comme un va-et-vient sur la toile, l’espace d’une longue lettre (Goldfarb 1994 : 197) (fig.4). C’est à cette époque qu’elle commence à écrire son journal intime dont nous citons ici des extraits pour faire entendre sa voix3.

Fig. 1 Untitled, 1964, huile sur papier, 20 x 13 cm, coll. P. Facchetti.

fig. 2 et fig. 3 Yellow Ovale, 1966, huile sur toile, 47 x 38 cm, coll. C. Burrus et L. A., 1969, huile sur toile, 51 x 40,5 cm, coll. C. Burrus.

fig.4 Once Upon a Time, 1974, huile sur toile, 60 x 60 cm, coll. P. Aubert.

1. « Un peintre d’action-mot-peinture »

Qu’est-ce que peindre ? Elle lance ainsi dès la première page : « Je peins avec des mots, je peins avec de la peinture, je peins avec des actions – suis-je un peintre d’action-mot-peinture ? » (Goldfarb 1994 : 10). L’artiste interroge, doute-t-elle ? Assurément, elle qui avoue d’emblée qu’elle n’a pas peint depuis une « éternité », c’est-à-dire à peine un ou trois mois, elle ne sait plus très bien… Cependant, ce qui l’étonne c’est d’enchaîner lettre après lettre, mot après mot, quelque chose qui forme comme des phrases, et de rester ainsi en vie, écrivant à une terrasse de café et donnant à voir ce qu’elle est en cet acte de dénuement qui marque l’ouverture du journal :

Hier le soleil brillait. J’étais assise aux Deux-Magots, à l’une des places les plus ensoleillées, avec Sardi, mon terrier du Yorkshire. Je portais ma minijupe de chez Mic Mac à Saint-Tropez, mes sandales à plate-forme Rudy Genreich que j’ai achetées à Venise l’été dernier, et un débardeur bordeaux du Monoprix de Saint-Germain-des-Prés. Mon soutien-gorge en nylon noir transparent, je l’ai acheté aux Galeries Lafayettes ; ma petite culotte noire et transparente, rue de Rennes. Ma protection de peau était un lait Ambre Solaire. Mes verres de contact venaient de chez Leroy optique sur les Champs-Elysées, mes lunettes noires de chez Vroom. Tout cet ensemble faisait que je me sentais bien. Ma peau m’avait été donnée à Altoona, Pennsylvanie, sans la possibilité de choisir la texture, ou l’ossature, ou rien de mon corps et de ma tête nus. Non, je n’ai pas pu choisir mon corps, mes gènes ou mes chromosomes. La meilleure chose que je puisse faire est la suivante : choisir et piocher parmi tout ce qui est possible et tout ce qui est impossible. Quel idéal implacable pour le reste de ma vie ! (Goldfarb 1994 : 9-10)

Si elle devance le culte des marques qui allait envahir la société de consommation, il faut ici entendre comme une revendication du corps à exister au dehors : sa sensibilité critique est bien celle d’une femme des années 70, qui se « bat chaque jour pour marcher librement dans la rue comme un homme » (Goldfarb 1994 : 19). Mais cet acte de dépouillement sous inventaire, ce geste de dénuement, est aussi une mise en retrait de soi au monde, Shirley se dénude comme elle se retire. De fait, elle quitte le monde de l’art pour suivre sa propre main :

J’ai quitté le monde de l’art sans m’en aller. Cette partie de mon esprit qui était asservie aux critiques, aux galeries, aux collectionneurs et même au public a disparu par ma propre volonté. Cette part de moi s’est suicidée, me laissant libre d’être ce que je suis aujourd’hui. Si je peins dorénavant, c’est pour moi et peut-être pour Gregory, mais c’est essentiellement une nécessité ordonnée par ma propre main. (Goldfarb 1994 : 20)

Shirley fait de son bonheur présent quelques croquis jetés sur un carnet ou quelques mots assemblés sur une page, contemplant le spectacle qu’elle a sous les yeux aux terrasses des cafés. Et ses tableaux, quand elle les a peints, elle décide de les mettre de côté. Alors il lui semble devenir ce qu’elle est : « Je suis Shirley personne. Je suis mon propre événement » écrit-elle en date du 15 février 1976 (Goldfarb 1994 : 86). La voilà toute résumée en son geste : être dans l’instant, être dans le mot et dans la touche de peinture, sans avoir de compte à rendre, c’est être au mieux pour Shirley Goldfarb. Elle marche dans la peinture, sur la toile comme dans la vie, quand elle se promène avec son chien plusieurs heures chaque jour, quand elle mâche ses mots aux terrasses de cafés et qu’elle dépeint le monde. De la conjonction de ces trois actions, marcher, écrire, peindre, naît Shirley Goldfarb. « Je ne veux plus penser à autre chose que de couvrir la toile, un pas après l’autre, comme je marche de la rue de Liancourt jusqu’à Saint-Germain-des-Prés. Je fais la même chose sur la toile » confie-t-elle à Michel Sicard (Goldfarb 1994 : 198). Shirley Goldfarb se définit volontiers par la voie de la négation : si elle n’est pas un écrivain, elle écrit et si elle n’est pas un peintre, elle peint. De cette voie du non où elle s’affirme, née autant de la non reconnaissance que d’une certaine aptitude à dire que tout va bien parce que cela ne peut aller pire, le journal révèle autant les passages de doutes que les fermes résolutions, et comme en basse continue cette obstination à s’affirmer dans un « je ne peux pas faire autrement ». Agir ne définit pour elle que la nécessité d’être, d’(y) être. Si le journal révèle les vacillements du sujet, il présente aussi la peinture comme temps d’une réconciliation avec soi, et l’affirme avec ténacité :

J’aime, en fait dois, peindre le peu que je peins chaque jour. Ça m’aide à me reconstituer. Quand je fais face à cette toile de deux mètres sur trois, avec ses taches de couleurs et ses espaces blancs vides, et que je la touche avec mon couteau chargé de peinture, c’est la part de moi que j’aime (Goldfarb 1994 : 45).

L’acte de peindre et d’écrire est un acte de résistance face à la société capitaliste (au pouvoir de l’argent elle oppose sa glorieuse pauvreté), et face au machisme (Shirley décrit le voyeurisme mâle aux terrasses de café), comme au marché de l’art et à ses institutions (elle s’est tant amusée à Paris, dit-elle, qu’elle en a oublié de rentrer en Amérique pour devenir célèbre). Enfin peindre et écrire sont des actes d’affirmation qui la tiennent en vie (y compris dans la maladie, face à son cancer à partir de 1978). « Ma survie dans un monde de sauvages […] le monde divin de la peinture abstraite – ma propre peinture. Enfin, mes couleurs sur la toile, c’est plus qu’assez pour me faire continuer » écrit-elle le 12 octobre 1975 (Goldfarb 1994 : 82). La répétition d’un geste (celui de déposer au couteau un peu de peinture pure, comme de se promener et de s’asseoir des heures au café) lui permet d’épouser son temps. Au point de se contenter de peu, même dans le temps, du moment que cela a été (dans tous les sens du terme), au point qu’une seule toile lui suffirait comme un seul mot, serait-ce le bon que tout pourrait alors s’arrêter. Face au temps, temps de l’existence, temps de la postérité, Shirley gagne parce qu’elle perd, à flux tendu : « j’ai peint un tableau minimal, si minimal que j’ai arrêté du même coup » ou encore : « je ne souhaite jamais vraiment peindre un autre tableau. Mais j’aimerais « vendre le stock » » (Goldfarb 1994 : 84-85). Alors comment se définir en tant que peintre ? Elle est peintre car elle est tenue simplement par l’action de peindre : « je pave ma toile de peinture comme le maçon pave son mur » (Goldfarb 1994 : 80). C’est aussi une proclamation de liberté qui s’affirme avec ténacité tout au long du journal. L’acte de peindre est sa seule déclaration et elle ne se préoccupe plus de ce qu’on peut bien en penser. A partir de 1971, tranquillement, avec lenteur, elle s’attaque à de grands formats, avec un couteau à palette, sans mélanger les couleurs, les appliquant pures, ligne après ligne, et les déposant en une mosaïque dont les vibrations créent des jeux optiques.

fig. 5 1977, 1977, huile sur toile, 195 x 300 cm, coll. Masurovsky.

Puis, dans le tournant de la fin des années 70, elle revient aux monochromes, avec un empâtement qui forme comme « une peau » dit Gregory Masurovsky (Loeb 2001), qui accroche de son relief la lumière en un effet de muralité ou de tissage, et qui délivre tout son rythme à l’étendue. Elle peint comme elle marche sur les pavés de Paris, comme elle aligne un mot après l’autre dans son journal, elle écrit et peint par petites touches. C’est ainsi qu’elle voit, épinglant des sensations, répétant un même geste pour regarder à nouveau. Si Goldfarb est ironique, c’est d’un humour à l’épreuve d’une lucidité sans concession à l’égard d’elle-même, mais si elle construit son personnage pour finalement n’être personne, c’est assurément pour mieux voir tout autour comme au dedans de soi. Ainsi, se maintenir vide au dehors, sur les terrasses, pour faire le plein de sensations autant que pour apprendre à disparaître dans un monde matérialiste, se régalant du spectacle des « glamoureux » (Goldfarb 1994 : 15). David Hockney, grand ami du couple, a dépeint Masurovsky et Goldfarb à l’œuvre, chacun dans son espace, avec un amour du détail et une grande vérité d’humour.

fig. 6 David Hockney, Shirley Goldfarb & Gregory Masurovsky, 1974, acrylique sur toile, 114,3 x 213,4 cm, coll. Privée.

On y voit Grégory dans son studio ainsi qu’un moine dans sa cellule monacale, sans ouverture sur le monde extérieur, en train de dessiner sous une lampe, face à nous, et Shirley de l’autre côté de la cloison, assise de profil, les deux mains reposant sur les genoux, tournée vers le grand extérieur, précédée en éclaireur de Sardi, sa petite chienne, toutes deux tendues vers ce qu’il y a à voir (que nous ne voyons pas), et le tableau est déjà accroché au mur qui nous fait face, tout en petites notes de couleur alignées.

2. « Je ne fais rien, avec plus de style que n’importe quoi d’autre »

Shirley Goldfarb est un personnage digne de Godot et de Bartleby, elle confirme ses choix par la voie négative, et attend ce qu’elle sait qui n’arrivera pas, sauf l’inéluctable, sauf qu’à attendre ainsi on voit tout passer. Et donc faire rien, ce n’est pas rien faire, c’est parvenir au rien, au mieux. Faire rien, c’est même atteindre un style (Goldfarb 1994 : 59). Bien entendu ce n’est pas être assise à ne rien faire, encore que ne pas réaliser d’action rentable, c’est se défaire du faire, sans profit du tout, sauf à gagner le tout, ainsi qu’elle l’écrit :

Elle aurait pu tout faire

Elle a choisi de ne rien faire

(Et en choisissant le rien

Elle eut du temps pour tout) (Goldfarb 1994 : 38)

Il s’agirait donc de voir passer le temps et de dire et dépeindre le temps qui passe. Les variations du flux de la lumière sur la toile, les passants dans la rue, attendre les petits événements anodins aux terrasses des cafés, ou tout simplement respirer l’espace autour de soi. Appartenir aux rues de Paris, être dans le vaste, dans le dénuement de la vastitude, et se perdre anonyme dans la foule comme disparaître et planter avec justesse son personnage au café. « Je me suis offert une bourse à vie pour étudier aux terrasses de café » (Goldfarb 1994 : 75). Le Sélect, La Coupole près de Montparnasse, Le Flore, Le Bonaparte ou Les Deux Magots sans oublier Lipp et le Drugstore à Saint-Germain-des-Prés, plus rarement le Ritz, dessinent le pré-carré de ses déambulations quotidiennes. C’est là que sont ses « affaires » ainsi qu’elle aime à les définir : « Je suis dans les affaires. Les affaires de ma vie. Les affaires appelées moi. Je ressens fortement que je suis géniale dans cette affaire de vivre » (Goldfarb 1994 : 71). Certes, elle y mène de nombreuses études de comportement, par exemple sur les différentes manières de s’asseoir chez un homme et une femme, mais ce qu’elle apprécie le plus dans ce grand extérieur c’est une certaine conquête d’espace dans l’anonymat : « je préfère largement l’indifférence démocratique du café aux prisons autrement appelées domiciles privés » (Goldfarb 1994 : 71). D’ailleurs, observer ne requiert pas forcément l’heure de pointe, il suffit de s’appartenir un peu au-dehors :

J’aime m’asseoir aux heures creuses à la Coupole sur une banquette en velours bordeaux, avec de l’espace autour de moi et personne pour me déranger. Mes pensées m’appartiennent, je m’en sers ou pas, à ma guise. Voilà la liberté, un espace privé dans un paradis public, suspendu dans un temps infini. Je fais rimer mon corps esprit âme chien ami, les fusionne en moi, quoi qu’il puisse en sortir (Goldfarb 1994 : 55).

Ne faisant rien qu’observer, elle interroge : « Le quelque chose dans le rien est-il plus vaste que le rien dans quelque chose ? » (Goldfarb 1994 : 42). Souvent ce rien est au commencement de tout. A la question réitérative « Diable, qui suis-je ? » elle note :

Mes tableaux resteront des témoignages solennels

A rien

Au néant

A l’avant-commencement

Et pas

Ou peut-être certainement

A la fin. (Goldfarb 1994 : 30)

Malgré la fin inéluctable, aux commencements se tient donc l’infime, le peu, qui dans la répétition la tient au vivre. Comment juger quand on se tient hors de toute critique d’art, qu’est-ce que la valeur d’expression ? Se définir ou définir sa peinture, valoir au nom de quelque chose, voilà qui lui est impossible. Le simple faire la réjouit sans qu’elle puisse définir en quoi : « L’acte de peindre chaque jour sur une grande toile à l’infini des touches de couleur. Chaque touche signifiant quelque chose de fabuleux, même si je ne sais pas exactement quoi » (Goldfarb 1994 : 83). Le petit émerveillement tient à la répétition, ainsi décrit-elle sa vie de tous les jours :

Je vois une ou deux personnes

Je peins un ou deux points sur la toile

Je sors une ou deux fois dans la journée.

C’est ma vie. (Goldfarb 1994 : 48)

Faire rien ce n’est donc pas ne rien faire. À s’exposer ainsi aux terrasses de cafés, si visible et en retrait, elle a pu aller jusqu’à se demander si elle n’était pas un « monument non classé » (Goldfarb 1994 : 59). Cependant ne rien faire chez elle est un « talent » et « un style », la voilà donc classée mais pas encore patrimonialisée. Celle pour qui « attendre est un art » (Goldfarb 1994 : 74) ne peut s’empêcher le jour même où elle déjeune avec Gilbert et George, de noter dans son journal cette remarque de Gertrude Stein : « cela prend beaucoup de temps d’être un génie, vous passez tellement de temps assis à ne rien faire » (Goldfarb 1994 : 62).

D’ailleurs n’attendre rien c’est laisser venir quelque chose à condition d’avoir atteint un certain point d’humilité : « Accepte le rien avec sérénité jusqu’à ce que quelque chose vienne » (Goldfarb 1994 : 66). « Peins mes points. Mes points sont tout ce que j’ai » note-t-elle un 13 février 1977. Sur cette photographie de Marion Kalter, (fig. 7) assise frontalement à nous, les mains toujours posées sur les genoux, les ongles peints rimant avec la surface de points de la toile en partie peinte derrière elle, elle nous regarde ainsi qu’une sphinge tenue à sa propre énigme.

fig. 7 Marion Kalter, Shirley Goldfarb dans son atelier, 1977.

Dans les cafés, ici chez Lipp, (fig. 8) elle arbore ses éternelles lunettes noires qui la parent moins qu’elles ne la protègent du regard des autres, elle semble alors livrer sa dépouille au monde pour mieux être au milieu de tout, et tranquillement poser son regard où elle veut, c’est ainsi que les mots surgissent dans les carnets. Passe alors quelque chose qu’elle seule voit ou sait regarder, c’est pourquoi elle revient toujours pour sonder ces petits riens pris dans le temps.

fig. 8 Alex Chatelain, Shirley Goldfarb chez Lipp, 1974.

Assurément, le rien s’aiguise au contact de la vacuité, d’une certaine mise en deuil du monde qu’elle découvre dans le milieu pétri de vanité de la jet set. Il faut distinguer sa vie aux terrasses de cafés au milieu des anonymes ou des célébrités, de celle, plus ennuyeuse, des soirées mondaines, et isoler le lien privilégié qu’elle a avec son fils (dont elle pense qu’il est sa seule réussite). Les personnes qu’elle aime plus particulièrement sont pour la plupart, mais pas seulement, homosexuels, ou artistes déjà reconnus sur la scène internationale : David Hockney le préféré, pour qui « elle voudrait être un garçon », Larry Rivers et James Baldwin dont elle aime les « grandes vibrations métaphysiques », Sam Francis à « l’énergie » incontournable, Robert Rauschenberg « un jeune qui vieillit juvénilement », Francis Bacon au « visage comme un sexe qui rit », les « body-sculpteurs » Gilbert and George, Susan Sontag et Germaine Greer, « célébrités tellement établies parmi les femmes », Roland Barthes dont elle aime qu’il « s’asseye dans le même café, et [lui] sourie à l’occasion », Balthus qu’il est « triste et doux d’observer », Yves Saint-Laurent « de première classe » et Karl Lagerfeld de « la dernière décadence » ou Andy Warhol pour qui elle a pu éprouver « un sentiment de compassion » (Goldfarb 1994 : 58, 121, 133, 56, 41, 62, 52, 83, 55, 57, 66). Mais elle, Shirley, « est connue pour ne pas être connue »(Goldfarb 1994 : 134). Ses figures de réussite à elle, elle les conjugue sous toutes les formes de l’aveu : depuis l’observation cruelle (« Je ne peux pas supporter le manque de succès qui est ma destinée » (Goldfarb 1994 : 26) à la plus ironique (« Je suis contente de constater que j’ai fait toutes les erreurs qu’il fallait faire » (Goldfarb 1994 : 110) en passant par le contentement négatif − « J’habite dans mon propre musée. Y a-t-il quelque chose de plus satisfaisant pour une artiste qui sait qu’elle est un génie ? […] Personne ne possède plus de Shirley Goldfarb que Shirley Goldfarb » (Goldfarb 1994 : 84).

3. « Tout dans ma vie doit être abstraction et abstrait »

Pour Shirley s’abstraire du monde n’est pas s’extraire, mais plutôt tout voir au dedans, au dedans de tout, et tirer (traire) ce qui rend (abs)ent au monde : abstraire pour donner à voir comme en une abstraction. « Tout dans ma vie doit être abstraction et abstrait » (Goldfarb 1994 : 28). Rendre le temps à son espace, c’est peindre le temps qui passe pour Shirley Goldfarb : « Il y a juste du temps à passer dans et hors de » (Goldfarb 1994 : 81).

Abstraire, c’est aller jusqu’à extraire, extraire des quintessences de couleurs ainsi que le confie Michel Butor en 1965, dans une lettre qui vaut pour préface à l’exposition chez Paul Facchetti, époque où Goldfarb peint dans un geste expressionniste :

Ma chère Shirley,

Je voudrais que vous nous fassiez une grande toile toute violette, violet évêque, et je sais qu’à l’aide de petites touches ambrées, de douces moirures, vous y feriez naître la saveur des prunes, et qu’en chauffant patiemment mais fiévreusement ce jaune jusqu’au blanc, vous en extrairiez dans quelque alambic caché çà et là une goutte d’eau-de-vie brûlante, et par ici, grâce à des pousses et des mousses vertes, ce sont des fleurs dont vous froisseriez les pétales jusqu’à faire trembler entre les fûts de cette hêtraie, sur la rive de cet étang planté d’iris de lents chuchotements de senteur, et dans les eaux de cet étang, avec quelques grandes rasades rouges, frémiraient pour nous des poissons, battant des ouïes à chaque coup de queue les emportant jusqu’à la mer au milieu des troupeaux d’anguilles tissant leurs longs rubans parmi les trames des varechs et laminaires, pour aller se prendre en des mailles et frétiller sur le pont des barques et le quai des ports au soleil couchant dans le fumet des cuisines, dans le satin des yeux du soir, dans un ciel où seuls persisteraient la voilure et les étendards d’un galion dissous éparpillant au vent les fortunes de Parme, en la regardant on attendrait la nuit, et quand on éteindrait la lampe on s’endormirait dans ses plis. (Butor 1965)

La peinture de Shirley Goldfarb dans les années 60 relève de l’abstraction lyrique, et de ce paysage poétique si bien décrit par Michel Butor, mais tel n’est plus son travail dans les années 70, marqué désormais par l’application de la couleur pure au couteau en autant d’empreintes d’animaux, de pas dans la rue, de mots étirés sur une ligne : la rigueur et la répétition d’un même geste appliqué l’emporte jusqu’à atteindre le monochrome dans lequel elle voit l’expression de sa solitude autant qu’une certaine expérience du vide (Goldfarb 1994 : 199).

L’abstraction va ainsi jusqu’à une certaine négation :

Je suis non écrivain

Je suis non artiste

Je suis non rien

Mais un rien merveilleux (Goldfarb 1994 : 40).

Avec ce goût pour le simple et le laconique : « Un possible début de conte pour ma peinture. ‘Il y avait une fois des points, des traits et des taches’ » (Goldfarb 1994 : 74) qui suffisent à dire ce que pourrait être sa peinture, elle est désormais dans le monochrome capable de reconnaître : « Je sais que mon Blanc sur Blanc est juste » (Goldfarb 1994 : 138). Le 23 décembre 1978, alors que son cancer s’est installé en elle, elle note dans son journal :

Ai peint la première ligne de peinture blanche sur la toile blanche. C’est comme peindre la réclusion du solitaire. Blanc sur blanc, Dieu aide-moi, puis-je en faire deux mètres sur trois … Une certaine tristesse abstraite, l’acceptation du vide dans ma vie … Si je peux vivre le néant, le vide, alors je peux rester en vie … Pourquoi ai-je à peindre un énorme tableau blanc ?… Qu’est-ce qui m’a influencée ? Les vestes blanches des serveurs… la neige blanche… les draps blancs dans et hors de l’hôpital, la tenue blanche des infirmières et des docteurs… (Goldfarb 1994 : 138)

(fig. 9) White Painting, 1979, huile sur toile, 76,2 x 101,6 cm, coll. Privée.

Puis à la suite de White painting, (fig. 9) elle reprend le chromatisme au mois de juin, revient à des violets lyriques au mois d’octobre avant de peindre un monochrome noir en novembre, aborde à nouveau juin en rouge, pourpre et vert, c’est Fuschia, une de ses dernières toiles, (fig. 10) « une explosion de la couleur appliquée en petites touches qui évoquent pour Grégory Masurovsky, le rythme d’un cœur qui bat » (Loeb 2001). Le 9 février 1980, c’est le vernissage de son exposition au Musée de Pontoise, sans que l’événement ne vienne réparer son manque de reconnaissance4.

(fig. 10) Fuschia, 1980, huile sur toile, 65 x 92 cm, coll. des Amis d’Otto & Jeanne Freundlich, Pontoise.

Conclusion

La langue de Shirley Goldfarb, cet « alphabet de silence » ainsi qu’elle le qualifie elle-même, demeure un « silence criant » (Goldfarb 1994 : 209), un cri de résistance, qui visait à tenir contre le monde de l’art, de la main gauche, depuis la rive gauche, l’arme à gauche (Goldfarb 1994 : 87). L’acte de peindre étant la seule déclaration importante, le tableau dirait – s’il pouvait parler : cette femme doit remplir une partie de son temps sur la terre, et c’est cela qu’elle a choisi de faire. Mais a-t-elle vraiment eu le choix ? (Goldfarb 1994 : 149)

Extatique dans la couleur, excentrique en société, Shirley Goldfarb se voyait exister dans le monde telle un « raté sublime » (Goldfarb 1994 : 89) – dépourvue de tout ennui, aimant avant tout sa liberté, prête à attendre que rien ne se passe, étant son propre événement.

Bibliographie

Butor, Michel (1965). « Ma chère Shirley », in : Mardi-Samedi, n° 2, mars 1965, P. Facchetti, non paginé.

Goldfarb, Shirley (1994). Carnets. Montparnasse 1971-1980, textes réunis par Gregory Masurovsky, traduction de Frédéric Faure, suivi d’un entretien avec Michel Sicard, Paris : Quai Voltaire.

Gonnard, Catherine, Lebovici, Elisabeth (2007). Femmes artistes, artistes femmes. Paris, de 1880 à nos jours, Paris : Hazan.

Loeb, Caroline, Rambert, Abel (2001). Shirley Goldfarb. Autour de l’œuvre et du personnage, Paris : Galerie Rambert non paginé.

Villemur, Frédérique, Pietrzak, Brigitte (2004). Paul Facchetti : le Studio. Art informel et abstraction lyrique, Arles : Actes Sud.